翻译理论与实践第3讲

- 格式:ppt

- 大小:444.50 KB

- 文档页数:66

翻译理论与实践教案一、教学目标1. 了解翻译的基本概念和理论框架。

2. 掌握翻译的基本技巧和方法。

3. 提高学生的翻译实践能力。

二、教学内容1. 翻译的定义和分类2. 翻译的基本原则3. 翻译的基本技巧和方法4. 翻译实践案例分析三、教学过程1. 导入:介绍翻译的基本概念和重要性。

2. 讲解:讲解翻译的定义和分类,翻译的基本原则,翻译的基本技巧和方法。

3. 实践:提供翻译实践案例,让学生进行翻译练习。

4. 讨论:分组讨论翻译实践案例,分享翻译心得和经验。

四、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的积极参与程度和表现。

2. 翻译练习:评估学生的翻译练习成果,包括准确性、流畅性和表达效果。

3. 小组讨论:评估学生在小组讨论中的表现,包括合作意识和沟通能力。

五、教学资源1. 教材:翻译理论与实践教材。

2. 案例材料:提供一些翻译实践案例供学生练习和讨论。

3. 多媒体设备:用于展示案例材料和进行课堂讲解。

六、教学策略1. 案例分析:通过分析具体翻译案例,让学生了解翻译理论和实践之间的联系。

2. 小组讨论:鼓励学生积极参与小组讨论,提高合作意识和沟通能力。

3. 角色扮演:模拟翻译场景,让学生扮演不同角色,提高实际操作能力。

4. 互动式教学:采用问答、解答等形式,激发学生思考,提高课堂参与度。

七、教学方法1. 讲授法:讲解翻译基本概念、理论和方法。

2. 实践法:让学生参与翻译实践,提高实际操作能力。

3. 讨论法:组织学生进行小组讨论,分享翻译心得和经验。

4. 反馈法:及时给予学生反馈,指导其改进翻译方法和技巧。

八、教学计划1. 课时安排:本课程共32课时,每课时45分钟。

2. 教学进度:按照教材内容,合理安排每个章节的教学进度。

3. 实践环节:每节课安排一定时间进行翻译实践,巩固所学知识。

4. 复习与测评:每章节结束后,进行复习和测评,确保学生掌握所学内容。

九、教学注意事项1. 关注学生个体差异:因材施教,满足不同学生的学习需求。

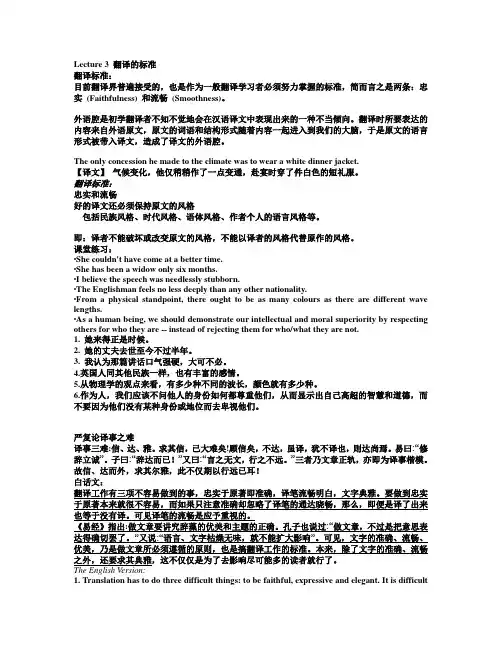

Lecture 3 翻译的标准翻译标准:目前翻译界普遍接受的,也是作为一般翻译学习者必须努力掌握的标准,简而言之是两条:忠实(Faithfulness) 和流畅(Smoothness)。

外语腔是初学翻译者不知不觉地会在汉语译文中表现出来的一种不当倾向。

翻译时所要表达的内容来自外语原文,原文的词语和结构形式随着内容一起进入到我们的大脑,于是原文的语言形式被带入译文,造成了译文的外语腔。

The only concession he made to the climate was to wear a white dinner jacket.【译文】气候变化,他仅稍稍作了一点变通,赴宴时穿了件白色的短礼服。

翻译标准:忠实和流畅好的译文还必须保持原文的风格包括民族风格、时代风格、语体风格、作者个人的语言风格等。

即:译者不能破坏或改变原文的风格,不能以译者的风格代替原作的风格。

课堂练习:•She couldn't have come at a better time.•She has been a widow only six months.•I believe the speech was needlessly stubborn.•The Englishman feels no less deeply than any other nationality.•From a physical standpoint, there ought to be as many colours as there are different wave lengths.•As a human being, we should demonstrate our intellectual and moral superiority by respecting others for who they are -- instead of rejecting them for who/what they are not.1. 她来得正是时候。

一.英汉翻译理论与实践课程之教案目录第1讲“翻译”溯源第2讲翻译的本质第3讲翻译的标准第4讲翻译面面观第5讲翻译必有“失”/ 失于此而得于彼(两讲合并)第6讲翻译与联想第7讲翻译与语法第8讲翻译与语体第9讲翻译与语篇第10讲英汉十大差异第11讲形合与意合第12讲代词的困惑第13讲Connotation的翻译第14讲翻译与词典第15讲以“模糊”求精确第16讲落笔知轻重译文讲分寸第17讲翻译最难是口吻第18讲翻译与形象思维第19讲翻译与灵感思维第20讲英语修辞的翻译(包括连接三讲)第21讲翻译中的文化冲击第22讲思维是语言的脊梁(两讲合并)第23讲翻译美学之思考(两讲合并)二.汉英翻译理论与实践课程之教案目录第1讲汉译英呼唤文字功力第2讲语篇与翻译第3讲:英汉语美感比读(两讲合并)第4讲:理性概译:翻译之坦途第5讲:英语句式的亮点:非人称主语句(两讲合并)第6讲:汉译英有用的句型(两讲合并)第7讲:类析汉译英常见拙译(三讲合并)第8讲:从“湖光山色”的英译说开去(两讲合并)第9讲:Denotation和Connotation(两讲合并)第10讲:翻译,你的本质是什么?第11讲:归化与异化----汉语习语的英译一.英汉翻译理论与实践课程之练习第1讲“翻译”溯源试将下列文字译成汉语:1/ Translation consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language, first in terms of meaning and secondly in terms of style. (Eugene A. Nida & Charles R. Taber: The Theory and Practice of Translation, 1969)2/ Translation may be defined as follows:The replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL)3/ A translation should give a complete transcript of the ideas of the original work. The style and manner of writing should be of the same character as that of the original. A translation should have all the ease of the original composition. (A. F. Tytler: Essay on the Principles of Translation. 1791)参考译文1/ 所谓翻译,是在译语中用最切近的自然的对等语再现原语的信息,首先是意义,其次是文体。

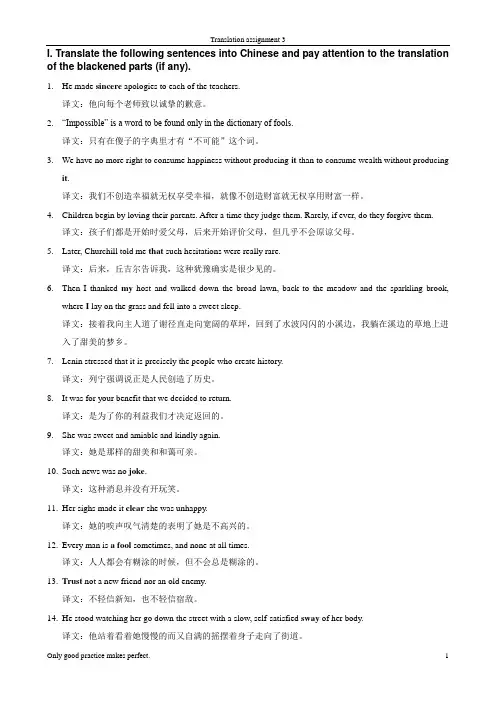

I. Translate the following sentences into Chinese and pay attention to the translation of the blackened parts (if any).1.He made sincere apologies to each of the teachers.译文:他向每个老师致以诚挚的歉意。

2.“Impossible” is a word to be found only in the dictionary of fools.译文:只有在傻子的字典里才有“不可能”这个词。

3.We have no more right to consume happiness without producing it than to consume wealth without producingit.译文:我们不创造幸福就无权享受幸福,就像不创造财富就无权享用财富一样。

4.Children begin by loving their parents. After a time they judge them. Rarely, if ever, do they forgive them.译文:孩子们都是开始时爱父母,后来开始评价父母,但几乎不会原谅父母。

ter, Churchill told me that such hesitations were really rare.译文:后来,丘吉尔告诉我,这种犹豫确实是很少见的。

6.Then I thanked my host and walked down the broad lawn, back to the meadow and the sparkling brook,where I lay on the grass and fell into a sweet sleep.译文:接着我向主人道了谢径直走向宽阔的草坪,回到了水波闪闪的小溪边,我躺在溪边的草地上进入了甜美的梦乡。

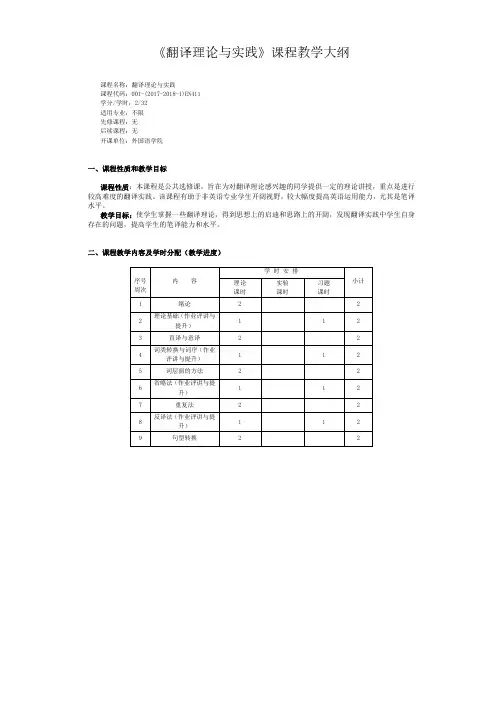

《翻译理论与实践》课程教学大纲课程类型:专业课课程代码:06401405课程学时:56 学分: 3 适用专业:英语专业(师范、商务方向)开课时间:三、四年级(2)、(1)学期开课单位:外国语学院大纲执笔人:金惠康大纲审定人:翻译理论与实践(Theory and Practice for Translation)课程是英语专业的必修课之一。

它包括翻译理论与实践,有英语翻译成汉语与汉语翻译成汉语,现代翻译理论与技巧,翻译的跨文化交际与障碍。

一、教学目的与要求(从知识、能力、素质三个侧面及其相互的联系和在综合技能培养中的作用,说明本课程的教学目的和要求;说明本课程在对学生知识、能力、技能和素质等方面的教育培养的具体要求。

) 1.教学目的:翻译理论是翻译实践的指南。

开设这门课的目的是系统地传授翻译基本理论,结合翻译实践训练、翻译方法和技巧,从而大大提高研究生的翻译能力。

2.教学要求:学生通过72学时的学习,能够了解国内外翻译研究动态,掌握翻译学的理论系统,并能熟练地运用各种翻译方法和技巧,为他们走向成功打下坚实的基础。

二、教学重点与难点1. 教学重点:翻译理论;英译与汉译语基本实践2. 教学难点:翻译的基本技能技巧;翻译实践能力的培养三、教学方法与手段以讲授为主,课堂讨论,读辅导材料,写学习心得,参与翻译实践,注重理论联系实际。

四、教学内容、目标与学时分配(教学内容/教学目标/课时分配)本课程两学期,36课时/36课时,专题讨论1-3次,计9课时,考试2课时。

第一学期:第一章汉字英词(Chinese Characters & English Words)第二章汉英表达的不同(Different Ways of Expressing Ideas)第三章汉文明礼貌语言(Chinese Language of Respect & Humanity)第四章中国文化(Chinese Culture)第五章有中国文化特色的社会架构(Chinese Social System with Chinese Cultural Characteristics)第六章现代说法反映现代社会(Modern Sayings Reflect Modern Life)第七章语言,文化与社会(Language,Culture & Society)第八章跨文化交际(Cross-Cultural Communication)第九章语言与翻译(Language & Translation)第十章翻译技巧杂谈(一)(On Skills of Translation)(1)第十一章翻译技巧杂谈(二)(On Skills of Translation)(2)专题讨论一:翻译理论与翻译实践的关系专题讨论二:岭南文化翻译讨论第二学期:第一章跨文化传播与交际(Intercultural Communications)第二章跨文化差异与融合(Intercultural Difference and Integration)第三章跨文化理解与翻译(Intercultural Understanding and Translation)第四章中国传统文化介绍(Introduction to Traditional Chinese Culture)第五章文化旅游翻译(Translation of Culture and Tourism)第六章汉英修辞表达(Metaphorical Expressions in Both Languages)第七章汉英谚语与典故(Proverbs and Allusions in Both Languages)专题讨论三:中华文明翻译与介绍专题讨论四:中华文化旅游翻译五、考试范围与题型1.考试范围与分数:(1)现代翻译理论(10%)(2)现代翻译技巧(20%)(3)翻译实践(50%)(4)跨文化交际(10%)2.考试题型与分数比例:(1)理论问答题(10%)(2)英译汉(20%)(3)汉译英(50%)(4)段落翻译(20%)六、教材与参考资料1.教材:金惠康著,2003,《跨文化交际翻译》,2004《跨文化交际翻译续集》,中国对外翻译出版公司2.参考资料:《中国翻译》1993—2002年各期《中国科技翻译》1996—2002年各期《上海科技翻译》1996—2002年各期《文化研究》(人大复印报刊资)1997—2002年各期邓炎昌刘润青.语言与文化——英汉语言文化比较[M].外语教学与研究出版社,1992吴冰等编.大学英语口译(汉英)教程[M].外语教学与研究出版社出版,1994乐黛云主编.中西比较文学教程[N].高等教育出版社出版,1988柯平主编.英汉与汉英翻译教程[M].北京大学出版社出版,1993张培基等编.英汉翻译教程[M].上海外语教育出版社出版,1983英喻云根编.汉对比语言学[M].北京工业大学出版社出版,1994陈定安编着.英汉比较与翻译[M].中国对外翻译出版公司,1991范仲英编着.实用翻译教程[M].外语教学与研究出版社,1994吕瑞昌等编.汉英翻译教程[M].陕西人民出版社,1983胡文仲主编.英美文化辞典[M].外语教学与研究出版社,1995辛华.世界姓名译名手册[M].化学工业出版社,1987胡曙中.英汉修辞比较与研究[M].上海外语教学出版社,1992王德春等编.修辞学词典[M].浙江教育出版社,1987谭永祥.修辞新格[M].暨南大学出版社出版,1996陈望道.修辞学发凡[M].上海教育出版社,1976冯翠华编.修辞格[M].商务印书馆出版,1983钱冠连.汉语文化语用学[M].清华大学出版社,1997王秉钦.文化翻译学[M].南开大学出版社,1995连淑能.英汉对比研究[M].高等教育出版社,1993关世杰.跨文化交际学[M].北京大学出版社,1996林大津.跨文化交际研究[M].福建人民出版社,1996贾玉新.跨文化交际学[M].上海外语教育出版社,1997王宏印.跨文化传通——如何与外国人交往[M].北京语言学院出版社,1996胡文仲主编.文化与交际[M].外语教学与研究出版社,1994胡文仲/高一虹.外语教学与文化[M].湖南教育出版社,1997钟述孔.实用口译手册[M].中国对外翻译出版公司,1991靳梅琳编着.英汉翻译概要[M].南开大学出版社,1995陈宏薇主编.汉英翻译基础[M].上海外语教育出版社,1998刘重德.文学翻译十讲[M].中国对外翻译出版公司,1998金堤.等效翻译探索(增定版)[M].中国对外翻译出版公司,1998金圣华.桥畔译谈:翻译散论八十篇[M].中国对外翻译出版公司,1998林佩汀.中英对译技巧[M].世界图书出版公司,1997谭宝全.现代英语翻译诀窍[M].上海交通大学出版社,1996马祖毅.中国翻译简史(增定版)[M].中国对外翻译出版公司,1998陈生保编着.英汉翻译津指[M].中国对外翻译出版公司,1998刘宓庆.文体与翻译[M].中国对外翻译出版公司,1998金圣华/黄国彬.因难见巧:名家翻译经验谈[M],中国对外翻译出版公司,1998辜正坤.中西诗鉴赏与翻译[M].湖南人民出版社,1998陈小慰,《语言.功能.翻译:汉英翻译理论与实践》,福建教育出版社,1998刘宓庆.当代翻译理论[M].中国对外翻译出版公司,1999谭载喜编着.新编奈达论翻译[M].中国对外翻译出版公司,1999金惠康.贵州旅游(英汉双语版)[M].贵阳:贵州民族出版社,1994金惠康.编译《贵州旅游》(英汉双语版)体会[J].中国科技翻译,1998(2):54金惠康.跨文化交际翻译:汉英语言文化比较[M].贵阳:贵州教育出版社,1997金惠康.汉英跨文化交际翻译[M].贵阳:贵州教育出版社,1998金惠康.中国英语[M].北京:外语教学与研究出版社,2003金惠康.跨文化交际翻译[M].北京:中国对外翻译出版公司,2003金惠康.跨文化交际翻译续集[M].北京:中国对外翻译出版公司,2004金惠康.汉英文化旅游实用手册[M].广州:广东省旅游出版社,2003Baker,Mona.In Other Words:A Course book on Translation [M].外语教学与研究出版社and 劳特利奇出版社,2000Burton Raffel.The Art of Translating Poetry [M].The Pennsylvania State University Press,1988 Cao Xueqin.The Story of the Stone[Z].trans.Hawkes,D.London:Penguin Books Ltd,1973 Cao,Xueqin.A Dream of Red Mansions [Z].trans.Yang Hsienyi and Gladys Yang.Beijing:Foreign Language Press,1994.Dan Sheng.Literary Stylistics and Fictional Translation[M].北京大学出版社,1998Derald Wing Sue and David Sue.Counseling the Culturally Different:theory and practice[M],Publishing Company,Belmont California,1990 John Wiley and Sons,Inc USAGrosjean,Francois.Life with Two Languages:an introduction to bilingualism[M].Cambridge,Harvard University Press,1982Hymes,nguage in Culture and Society[M].NY:Harper and Row,1964Larry A.Samovar,Richard munication between Cultures[M].Wadsworth,1991Jin,Huikang and Wang,Weigang(金惠康/王维纲).JEFC and SEFC EnglishMethodology[M].Guiyang:Guizhou Minorities Publishing House,1996Jin,Huikang.Guizhou Tourism[M].Guizhou Educational Publishing House,Guiyang,PRC,1999 Jin,Huikang.Aspects of Guangdong Province [M].Guangzhou:Cartographic Publishing House of Guangdong Province,2002.Larry E.Smith.Discourse Across Cultures — Strategies in World Englishes[M].Prentice Hall International(UK)Ltd,1987Newmark,Peter.Approaches to Translation[M].Herfodshire:Prentice Hall,1986.Nida,Eugene nguage,Culture and Translating[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Press,1993.Pinkham,Joan.TRANSLATOR’S GUIDE TO CHINGLISH[M].外语教学与研究出版社,2000 Raymond Gozzi,Jr.New Words — and A Changing American Culture [M].University of South Carolina Press,1990Saville/Troike,Murie.The Ethnography of Communication[M].Oxford:Basil Blackwell,1983 Wallerstein,nguage and Culture in Conflict[M].Addison-Wesley Publishing Company,Inc USA,1983Samovar,Larry A and Porter,Richard E and Stefani,Lisa munication Between Cultures [M].外语教学与研究出版社and汤姆森学习出版社,2000Scollon,Ron and Scollon,Suzanne Wong.Intercultural Communication:A Discourse Approach [M].外语教学与研究出版社and布莱克韦尔出版社,2000Venuti,Lawrence:The Translator’s Invisibility [M].London & New York:Routledge,1995.。

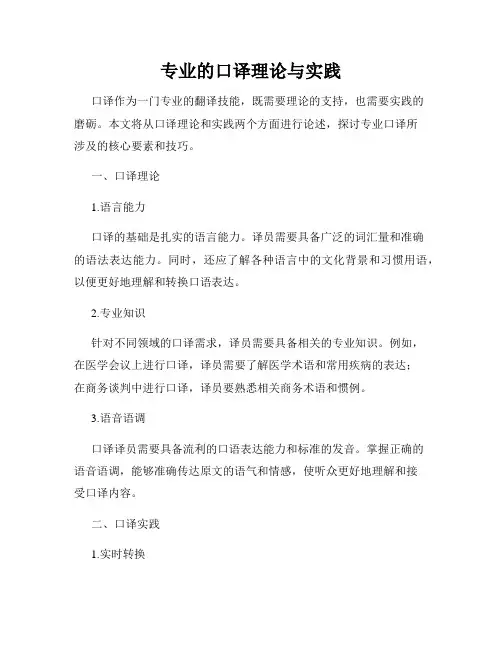

专业的口译理论与实践口译作为一门专业的翻译技能,既需要理论的支持,也需要实践的磨砺。

本文将从口译理论和实践两个方面进行论述,探讨专业口译所涉及的核心要素和技巧。

一、口译理论1.语言能力口译的基础是扎实的语言能力。

译员需要具备广泛的词汇量和准确的语法表达能力。

同时,还应了解各种语言中的文化背景和习惯用语,以便更好地理解和转换口语表达。

2.专业知识针对不同领域的口译需求,译员需要具备相关的专业知识。

例如,在医学会议上进行口译,译员需要了解医学术语和常用疾病的表达;在商务谈判中进行口译,译员要熟悉相关商务术语和惯例。

3.语音语调口译译员需要具备流利的口语表达能力和标准的发音。

掌握正确的语音语调,能够准确传达原文的语气和情感,使听众更好地理解和接受口译内容。

二、口译实践1.实时转换专业口译需要在实时环境下进行,译员需具备快速反应和思维转换的能力。

在会议、演讲或座谈会等场合,译员需要即时解读原文,准确表达并传递给听众,确保信息流畅传递。

2.记忆力口译过程中,译员需要准确记忆较长的句子或段落,并在转换成目标语言时保持连贯性和准确性。

因此,译员需要通过大量的实践训练和记忆技巧的运用来提升记忆力。

3.主动沟通与客户或演讲者之间的有效沟通是一名优秀口译译员的重要素质。

译员需主动询问相关事项、专业术语或语言风格等,以确保口译服务的准确性和满意度。

4.文化适应性当进行跨文化口译时,译员需要了解不同文化间的差异,包括礼节、行为习惯、礼节用语等。

只有了解并尊重不同文化,才能有效地进行跨文化的口译工作。

在理论和实践的结合中,专业的口译译员能够准确地传递语言信息,使听众能够更好地理解和接受口译内容。

因此,持续学习、实践和提升口译能力是每位口译员的必备条件,也是成为一名专业口译的关键要素。

通过对口译理论与实践的论述,我们可以了解到口译的核心要素和技巧。

只有不断学习和提升自己的口译能力,才能在专业口译领域中发光发亮,为各种场合提供优质的口译服务。

![翻译理论与实践[汉译英]3.2语境与词汇的翻译](https://uimg.taocdn.com/c6bd6d7ac281e53a5902ff51.webp)

(完整)《翻译理论与实践》课程阅读书目编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)《翻译理论与实践》课程阅读书目)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)《翻译理论与实践》课程阅读书目的全部内容。

闽江学院《翻译理论与实践》课程(学生课外阅读参考书目)1、 Bell, Roger. T。

1991, 2001. Translation and Translating: Theory and Practice [M]. London:Longman Group UK Ltd.;Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press.2、 Benjamin, W。

1993。

The Task of the Translator[A]。

In: L。

Venuti ed. 2000. The TranslationStudies Reader[C]. London & New York: Routledge。

3、 Davis, K. 2004。

Deconstruction and Translation [M]. Shanghai: ShanghaiForeignLanguage Education Press。

4、 Hatim, Basil and Mason, Ian. 1990, 2001。

Discourse and the Translator[M]。

London:Longman Group UK Ltd.; Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press。

第三章:相关翻译理论和翻译技巧3。

1 相关翻译理论3。

1.1翻译转换理论翻译转换(translation shift)是翻译中的普遍现象,指的是原文译为目的语时发生的语言变化.“翻译转换"作为术语最早出现在英国学者卡特福德(Catford)的《翻译的语言学理论》中,他认为翻译转换是“偏离形式对等的等值翻译”,并将将翻译定义为:“一种语言(SL) 中的语篇材料被另一种语言( TL) 中等值的语篇材料所取代。

"卡特福德的翻译转换理论是建立在弗斯和韩礼德的语言学模式之上,并借用了韩礼德的系统语法及其对语言“层次”的分类来说明翻译转换现象。

卡特福德的转换理论主要使用了语法和词汇两个层次,单位、结构、类别和系统四个语法范畴。

卡特福德认为,语言是交际性的,在上下文中发挥功能,而且这些功能的发挥通过不同的语言层次(如语音、词形、语法及词汇) 和级阶( 句子、分句、片语、词及词素等)。

在对“形式对应”(formal correspondence) 和“文本等值”( textual equivalence)做了区分后,卡特福德认为,既然这两个概念有很大差异,进行翻译转换就是必然的了,翻译转换因而在从源语到目标语的过程中背离了形式对应.卡特福德进而提出两种转换:层次转( level shifts) 和范畴转换( category shifts)。

卡特福德翻译转换理论对汉英翻译有很强的指导意义。

1.层次转换所谓层次转换是指处于一种语言层次上的原语单位,具有处于不同语言层次上的译语翻译等值成分.卡特福德的层次转换包括语音、词形、语法和词汇四个层面,但他认为翻译中惟一可能发生的层次转换就是语法和词汇之间的转移。

也就是说,一种语言的语法项在翻译时可以转换成另一种语言的词汇项,反之亦然。

例如,汉语中的“着”、“了”、“过”等词汇都可以用来英语中的“现在完成时(has/ have done)”和“过去完成时( had done)”这两种时态表达.例1.两个表面之间进行摩擦后,摩擦表面的材料温度会升高。

第三部分汉译英的标准与可译度相关参考:语言之间的词汇空缺现象是一种普遍存在而又给翻译造成很多困难的现象,可以概括为:一、由于生活环境、经验的差异而引起的词汇空缺”;二、由于风俗习惯的不同而引起的词汇空缺;三、由于宗教信仰的不同而引起的词汇空缺;四、由于对客观世界认识的不同而引起的词汇空缺;五、由于语言或非语言方面的原因而引起的词汇空缺。

辩证唯物主义认为,语言常常是客观世界的反映,是一种社会现象。

人们生活、劳动在一种什么样的环境里,就会产生出什么样的语言。

如果某一事物在人们所生活的客观环境里不存在,那么语言中就可能出现空缺。

比如在英国,竹子不是一种土生土长的植物,因此,语言中就缺乏这方面的原始词汇。

汉语中的“笋”字只能译成“bamboo-shoot”(意即“竹芽”),甚至连bamboo这个词也是从外来语接引过去的。

又比如“salad”(色拉)这种凉拌蔬菜源于法国,英国人最先没有这道菜,语言中也不存在这个词,只好从法语中原封不动地移过来。

其次由于风俗习惯的不同,不同语言之间可能出现相对的词汇空缺现象。

中国人把生孩子、娶媳妇、贺生日称为“红喜”,把死人的事称为“白喜”,语言中也有“红白喜事”的表示法。

对于没有接触过中国文化或佛教文化的欧美人来说,把死人也当成一大“喜事”,令人大惑不解。

欧美人多信基督教,认为世界是上帝创造的,世上一切也都按上帝的旨意安排。

而在传统中,中国人心目中只有“开天辟地”的盘古和“主宰自然界”的天老爷。

“上帝”(God, Dieu, Gott)和“天老爷”所代表的东西不相同,含义也不一样。

特别是“上帝”这个概念,它具有较浓的基督色彩,是欧美文化的个性,虽然我们可以把英语的“My God!”译成“天哪!”把法语的“Dieu soit loue”译成“谢天谢地”,但反过来把汉语的“天”译成“God”或“Dieu”,有时就不很合适。

翻译古典文献时尤其如此。

再如,汉语和英语中都有“龙”的字眼,但“龙”在英语文化中是没有“地位”的爬行动物,是可怕的恶的象征,在汉语中则恰恰相反。

翻译理论与实践2(汉译英)Translation Theories and Practice (Chinese-English Translation )Teaching Notes for Senior College Students(2005年9月)(2008年9月第3次修订)授课人:刘国忠Tel: 2578706E-mail: gzliu@前言(一)课程简介《翻译理论与实践3》为英语专业四年级学生必选课,旨在培养外向型人才,为改革开放,建设有中国特色的社会主义服务。

该课程在注重基础语言知识、基础翻译知识和基础理论学习和掌握的同时,强调基础与提高的关系,力图将本科生课程与研究生考试衔接起来,便于本科生毕业后从事翻译的相关工作或为继续深造打好基础。

(二)本课程教学在专业人才培养中的地位和作用根据我系英语专业(本科)的培养目标“培养具有坚实的英语语言基础、系统的语言理论知识和一定科研能力,能在外事、经贸、文化、新闻出版、教育、科研、旅游等部门从事翻译、研究、教学、管理工作的英语高级专门人才。

”本课程主要承担着培养学生的基本的翻译能力,在实现我系英语专业人才培养目标的进程中,起着不可替代的重要作用。

(三)本课程所要达到的基本目标使学生初步了解翻译基础理论和英、汉两种语言的异同,并掌握常用的翻译技巧,培养基本的翻译技能,能将中等难度的汉语篇章或段落译成英语。

译文忠实原文,语言通顺,速度约为每小时200—250个汉语词语。

(四)学生学习本课程应掌握的方法与技能学生翻译技能的培养应包括以下五个方面:语言分析和运用能力;文化辨析和表现能力;审美判断和表现能力;双向转换和表达能力以及逻辑分析和校正能力。

素质教育的一个显著特点就是要使教育者能主动地学习、主动地发展,在课堂教学中就是要充分体现学生的主体地位,让学生积极地参与知识的获得过程。

要让学生明白翻译课是一门实践性很强的课程,强调自身的翻译实践在培养翻译能力过程中的重要性,没有足够量的翻译实践,翻译能力的培养将是一句空话。

理论与实践方向参考书目1. 中文部分《口译技巧》<法>达尼卡.塞莱斯科伟奇著,孙慧双译.北京:北京出版社,1979年12月第一版.《英汉翻译手册》钟述孔。

北京:商务印书馆,1980年3月第一版。

《翻译理论与技巧论文集》。

本公司选编,中国对外翻译出版公司,1983年8月第一版。

《外国翻译理论评介文集》本公司选编,中国对外翻译出版公司,1983年8月第一版。

《意态山来画不成?―――文学翻译丛谈》翁显良,北京:中国对外翻译出版公司,1983年12月第一版。

《翻译研究论文集》(1894-1948)中国翻译工作者协会《翻译通讯》编辑部编,北京:外语教学与研究出版社,1984年2月第一版。

《翻译研究论文集》(1949-1983)中国翻译工作者协会《翻译通讯》编辑部编,北京:外语教学与研究出版社,1984年11月第一版。

《翻译论集》罗新璋编,北京:商务印书馆,1984年5月第一版。

《新编奈达论翻译》谭载喜编,北京:中国对外翻译出版公司,1999年10月第一版。

《翻译的艺术》许渊冲,北京:中国对外翻译出版公司,1984年10月第一版。

《七缀集》钱钟书,上海:上海古籍出版社,1985年第一版。

《文体与翻译》刘宓庆,北京:中国对外翻译出版公司,1986年3月第一版。

《文学翻译原理》张今。

开封:河南大学出版社,1987年9月第一版。

《等效翻译探索》金隄,北京:中国对外翻译出版公司。

1989年4月第一版,1998年7月第二版。

《翻译:思考与试笔》王佐良,北京:外语教学与研究出版社。

《中国翻译文学史稿》陈玉刚,北京:中国对外翻译出版公司,1989年8月第一版。

《当代翻译理论》刘宓庆,北京:中国对外翻译出版公司,1999年8月第一版。

《西方翻译简史》谭载喜,北京:商务印书馆1991年5月第一版。

《中国译学理论史稿》陈福康,上海:上海外语教育出版社,1992年11月第一版,2000年6月第二版。

《中国当代翻译百论》杜承南、文军主编。

一一一一一一一翻译研究本栏目责任编辑:梁书浅析翻译目的论三原则及其在翻译实践中的应用陈静(宁夏理工学院,宁夏石嘴山753000)摘要:德国功能主义翻译理论自诞生以来发展迅速,开辟了翻译研究领域新的视野。

它的中心理论是汉斯·弗米尔(HansVermeer)的翻译目的论:翻译是有一定目的性的跨文化的人类交际活动,是各种因素相互作用的译文文本的生产活动。

译者只有在正确理解源语意义及其文化内容的基础上,充分把握翻译的目的,并遵循目的论中的忠实性法则和连贯性法则,才能有效实现翻译目的,达到传播文化的目的。

关键词:功能主义;翻译目的论;传播文化中图分类号:H315.9文献标识码:A文章编号:1009-5039(2016)17-0089-0220世纪70年代,德国功能翻译理论诞生了,其代表人物是凯瑟林娜·莱斯(Katharina Reiss)以及她的学生汉斯·弗米尔(Hans Vermeer),还有克里斯蒂安·诺德(Christiane Nord)。

功能翻译理论的提出,对传统的翻译理论把“对等”看作衡量译文质量的标准产生极大的影响,尤其是翻译目的论给人们提供一个探讨翻译的全新视野。

如今功能主义理论中的翻译目的论已被广泛运用到翻译实践中,它为人们提供了一个全新的视野角度去探讨研究翻译中出现的问题,这是翻译理论自诞生以来不断被升华的结果。

1功能主义翻译理论的发展及基本观点功能主义翻译理论颠覆了传统意义上人们对翻译和翻译性质的界定,认为翻译应从交际理论和行为理论出发,指出翻译是翻译互动行为的一种,是一种基于原文本的目的性的跨文化人际互动交往行为。

功能主义理论主要经历了三个发展阶段:莱斯的文本类型和翻译批评理论、弗米尔的目的论和诺德的功能加忠诚理论。

1971凯瑟琳娜·莱斯(Catherina·Reiss)年她在论著《翻译批评的可能性和限制》中第一次提出功能主义方面的问题,她认为文本类型理论可以帮助译者确定翻译目的所需的合适的对等程度,在此基础上把语言功能、文本类型和翻译方法联系起来,并在此基础上提出了不同文本的翻译原则和评价标准,这些都为功能主义翻译理论的形成奠定了基础。

作业讲评:One morning, in the fall of 1880, a middle-aged woman, accompanied by a young girl of eighteen, presented herself at the clerk’s desk of the principal hotel in Columbus, Ohio, and made inquiry as to whether there was anything about the place that she could do. She was of helpless, fleshy build, with a frank, open countenance and an innocent, diffident manner. Her eyes were large and patient, and in them dwelt such a shadow of distress as only those who have looked sympathetically into the countenances of the distraught and helpless poor know anything about. Any one could see where the daughter behind her got the timidity and shamefacedness which now caused her to stand back and look indifferently away. She was a product of the fancy, the feeling, the innate affection of the untutored but poetic mind of her mother combined with the gravity and poise which were characteristic of her father. Poverty was driving them. Together they presented so appealingly a picture of honest necessity that even the clerk was affected.1880年秋天的一个早晨,有一个中年妇人,带着一个18岁的青年女子,走进俄亥俄州科伦坡市的大旅馆里,到帐房的写字台面前,问他旅馆里有没有她能做的活。