微生物生长繁殖与遗传变异实验

- 格式:ppt

- 大小:8.68 MB

- 文档页数:76

高中四十五年级生物实验遗传与变异生物实验是高中生物课程中重要的组成部分,通过实验可以帮助学生理解生物学的基本原理和概念。

其中,遗传与变异实验是探究生物多样性和遗传规律的重要实验之一。

本文将介绍高中四十五年级生物实验中的遗传与变异实验,包括实验设计、过程、结果分析以及实验的意义。

实验设计:本实验将使用小麦种子为实验材料,通过对小麦种子的基因组进行观察和分析,探究它们的遗传与变异特征。

实验所需材料包括小麦种子、播种器具、生长培养基等。

实验过程中,需要确保实验环境的恒温恒湿,并保证实验操作的准确性。

实验过程:1. 将一批小麦种子分为若干组,每组包含相同数量的种子,并进行编号。

2. 在实验室条件下,为每一组种子提供相同的温度、湿度以及光照条件,以保持实验的一致性。

3. 每组种子按照事先设计好的规则进行播种,并记录每组的播种时间和数量。

4. 稍加水分,观察并记录每组种子的发芽率、发芽时间以及生长状态。

5. 持续观察并记录小麦植株的变异情况,例如叶色、叶形、生长速度等。

结果分析:通过实验观察和记录,我们可以得出以下结论:1. 小麦种子的遗传特征会在发芽和生长过程中表现出明显的变异。

2. 不同组的小麦种子在发芽时间、发芽率以及生长状态方面可能存在差异。

3. 变异的程度和性状的具体表现会因为种子的遗传背景和所处环境的影响而有所不同。

实验意义:遗传与变异实验是为了帮助学生理解以下生物学概念和原理:1. 遗传规律:通过实验可以观察到不同基因型和表现型之间的关系,以及遗传规律如何影响个体的遗传特征。

2. 变异性与适应性:变异是生物进化和适应环境的基础,在实验中可以观察到不同变异形式对个体生存和繁殖的影响。

3. 种群遗传:实验可以帮助学生理解种群遗传中的基因流、基因漂变和自然选择等概念。

通过高中四十五年级生物实验中的遗传与变异实验,学生能够通过自己亲身观察和实践,加深对生物学中遗传与变异规律的理解。

这不仅培养了学生的实验能力和科学思维,还帮助他们建立对生物多样性和遗传变异的认识,为进一步深入研究提供了基础。

高中生物实验教案:观察细菌的繁殖过程观察细菌的繁殖过程一、引言在生物学中,了解细菌的繁殖过程对于理解生命现象具有重要意义。

通过观察细菌的繁殖,我们能够深入了解它们是如何生长并形成新个体的。

本课程旨在通过一个简单而有趣的实验来展示细菌繁殖的基本过程,并使学生更好地理解遗传变异和多样性的重要性。

二、实验目标1. 了解细菌是如何进行繁殖和增长的。

2. 观察细菌在不同条件下的繁殖速度差异。

3. 探讨遗传变异与细菌繁殖之间的关系。

三、实验材料和方法1. 材料:- 洗净且消毒的培养皿- 高温灭菌器或酒精灯- 去离子水- 细菌培养液(可购买或自制)- 不同抗生素溶液2. 方法:a) 实验前准备工作:- 使用高温灭菌器或酒精灯对工作台面、培养皿和实验器具进行消毒。

- 准备细菌培养液并将其分装到洗净的培养皿中。

b) 实验步骤:1. 将洗净的培养皿分为几个区域,每个区域注入适量的细菌培养液。

2. 在一组中添加适量的抗生素溶液,以观察抗生素对细菌繁殖速度的影响。

3. 使用无刺激性标签在每个区域上标记,并记录实验开始时间。

4. 标记后,在一定时间间隔内观察每个区域中细菌的繁殖情况(例如每15分钟观察一次)。

5. 记录不同条件下细菌总数或形态变化,并进行相关数据分析。

四、预期结果通过观察和记录细菌在不同条件下的增长情况,我们可以得出以下预期结果:1. 正常情况下,没有添加抗生素的细菌区域将呈现指数级增长。

即初始少量的细菌经过一段时间后会迅速增加并填满整个区域。

2. 添加了抗生素的细菌区域将显示出减缓生长的趋势,甚至停止生长。

3. 不同抗生素可能对细菌繁殖有不同的影响。

一些抗生素可能更有效地遏制细菌增长。

五、结果分析和讨论1. 观察细菌繁殖过程可以帮助我们理解细菌的生物学特性。

正常情况下,细菌数量呈指数级增长,这是由于它们的简单结构和高效的复制机制。

2. 添加抗生素抑制了细菌的增长。

这是因为抗生素能够干扰或杀死细菌所需的关键过程。

微生物的遗传与变异在我们生活的这个世界中,微生物无处不在。

从土壤里的细菌到人体内的菌群,从发酵食品中的酵母菌到导致疾病的病毒,微生物的身影随处可见。

而微生物的遗传与变异,是其生命活动中极其重要的特性,对微生物的生存、繁衍以及与环境的相互作用都有着深远的影响。

首先,让我们来了解一下什么是微生物的遗传。

遗传,简单来说,就是微生物将自身的特性传递给子代的过程。

微生物通过遗传,能够把它们适应环境的特性、代谢途径、生理特征等稳定地传递下去,保证了物种的延续和稳定性。

微生物的遗传物质主要包括 DNA 和 RNA。

对于大多数微生物而言,DNA 是主要的遗传物质,其存在形式多种多样。

细菌的 DNA 通常位于一个环状的染色体上,同时还可能有一些小的环状 DNA 分子,称为质粒。

质粒可以携带一些特殊的基因,比如对抗生素的抗性基因。

病毒的遗传物质则更加多样,有的是 DNA,有的是 RNA,而且其结构也有单链和双链之分。

遗传信息的传递过程,也就是微生物的繁殖过程。

细菌主要通过二分裂的方式进行繁殖,一个细菌细胞分裂成两个子细胞,每个子细胞都获得了与亲代相同的遗传物质。

真菌可以通过出芽生殖、孢子生殖等方式繁衍后代。

病毒则需要侵入宿主细胞,利用宿主细胞的物质和能量来复制自己的遗传物质,并合成蛋白质外壳,最终组装成新的病毒粒子。

接下来,我们谈谈微生物的变异。

变异是指微生物子代与亲代之间,以及子代不同个体之间存在的差异。

这种差异可能是由于遗传物质的改变引起的,也可能是由于环境因素的影响导致的表型变化。

微生物变异的原因多种多样。

基因突变是最常见的一种变异形式,它可以是由于 DNA 复制过程中的错误,或者是外界因素如辐射、化学物质等引起的碱基对的替换、缺失或增加。

基因重组也是微生物变异的重要途径,比如细菌可以通过接合、转化和转导等方式,从其他细菌获得新的基因。

此外,微生物在长期的进化过程中,还可能会发生染色体变异,如染色体的缺失、重复、倒位和易位等。

微生物的遗传变异与进化机制研究微生物是非常小的生物体,包括细菌、真菌、病毒等。

尽管微生物在人类社会中很常见,但几乎被我们忽视了。

然而,微生物的遗传变异与进化机制的研究对于人类的生活和健康具有重要的意义。

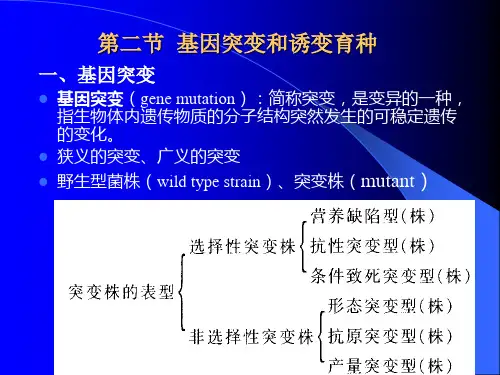

一、微生物的遗传变异机制微生物的遗传变异主要通过基因突变和基因转移两种方式。

1. 基因突变基因突变是指微生物基因组中的某个基因发生突变,进而导致微生物的性状发生变化。

目前,常见的基因突变方式有以下几种:(1) 点突变:点突变是指DNA序列中的一个碱基被替换为另一种碱基,从而改变了基因的核苷酸序列。

(2) 缺失突变:缺失突变是指在基因组中丢失了一段DNA序列,导致基因的部分或全部功能丧失。

(3) 插入突变:插入突变是指在基因组中插入了一个外来的DNA片段,从而改变了基因的结构和功能。

2. 基因转移基因转移是指微生物通过吸收外源性DNA,将其整合到自身的基因组中,从而获得新的基因表达方式和功能。

基因转移主要有以下几种方式:(1) 转化:微生物可以在自然环境中直接吸收裸露的DNA分子,并将其整合到自己的基因组中。

(2) 转导:某些特定的噬菌体可以在感染细菌过程中将自己的DNA 插入细菌基因组中。

(3) 结合:某些微生物可以通过细胞接触,将DNA直接传递给相邻微生物。

二、微生物的遗传变异对进化的影响微生物的遗传变异在进化过程中发挥着非常重要的作用。

1. 快速适应环境微生物繁殖速度快,遗传变异频繁,使得微生物能够迅速适应各种环境压力,例如抗生素的应用导致微生物产生耐药性。

2. 增加生存竞争能力遗传变异使得微生物个体之间产生差异,有利于个体适应不同的生存环境,提高生存竞争能力。

这种竞争过程会导致适者生存、不适者淘汰的自然选择。

3. 产生新功能遗传变异还可以为微生物提供新的功能,使其在特定环境中得以生存。

例如,某些微生物可以通过基因转移获得降解特定物质的能力,成为环境修复的重要角色。

三、微生物遗传变异与人类健康微生物的遗传变异不仅对微生物自身具有重要意义,也对人类健康产生重要影响。

生物的遗传变异实验遗传变异是生物进化过程中的重要驱动力之一。

通过研究生物的遗传变异,可以深入了解生命的起源和演化机制,以及改良和利用生物资源的潜力。

遗传变异实验是生物学研究的重要手段之一,本文将探讨生物的遗传变异实验的意义、方法、应用和局限性。

一、意义生物的遗传变异是种群适应环境变化和生成新物种的基础。

通过遗传变异实验,可以深入了解遗传变异的发生机制,揭示遗传变异与环境因素之间的相互作用关系。

此外,遗传变异实验还可以验证遗传学理论,为生物育种、药物研发和遗传疾病治疗等提供理论基础。

二、方法生物的遗传变异实验涉及多个层面,从分子水平到整体群体水平,可采用多种实验方法。

1.分子水平实验:通过分子生物学技术,如PCR、基因克隆和测序等,对基因水平的遗传变异进行分析。

例如,可以通过对基因序列的比较,发现基因中的突变位点和等位基因。

2.细胞水平实验:通过体外培养细胞,观察细胞的遗传变异现象。

例如,细胞染色体的重排、缺失和复制等变异形式。

3.个体水平实验:通过交叉配对不同个体,观察后代的遗传变异。

例如,杂交育种中的亲本选择和后代选择,可促进有利基因的聚集和优胜劣汰。

4.群体水平实验:通过控制环境条件,在群体水平上观察遗传变异的产生和影响。

例如,控制饲料种类和环境温度等因素,观察生物群体的遗传多样性和适应性差异。

三、应用生物的遗传变异实验有广泛的应用价值。

1.遗传育种:通过遗传变异实验,筛选和培育出具有优良性状的新品种。

例如,作物育种中通过人工选择和杂交等方法选育出产量高、抗病性强的新品种。

2.药物研发:通过遗传变异实验,揭示基因和疾病之间的关联,为药物研发提供理论依据。

例如,通过对遗传变异与疾病风险之间的关系进行研究,可以发现新的药物靶点和个体化治疗策略。

3.生态保护:通过遗传变异实验,揭示物种之间的遗传联系和适应性差异,为生态保护和物种保护提供理论指导。

例如,通过遗传变异的研究,可以选择适应环境变化的种群进行保护。

微生物的遗传变异和育种遗传 (inheritance) :是发生在亲子之间即上下代间的关系,即指上一代生物如何将自身的一套遗传基因稳定地传递给下一代的行为或功能,它具有极其稳定的保守特性。

变异:指生物体在某种外因或内因的作用下所引起的遗传物质结构或数量的改变,亦即遗传型的改变。

注:遗传和变异是生命的最本质特性之一(1)遗传型:又称基因型,指某一生物个体所含有的全部遗传因子即基因组所携带的遗传信息。

是一种内在的可能性或潜力,其实质是遗传物质上所负载的特定遗传信息。

(2)表现型:具有一定遗传型的个体,在特定环境条件下通过生长发育所表现出来的形态等生物学特征的总和。

注:表型是由遗传型所决定,但也和环境有关。

(3)表型饰变:即外表的修饰性改变,是发生在转录、转译水平上的变化,不涉及遗传物质的结构改变。

特点:暂时性、不可遗传性、表现为全部个体的行为(4)遗传型变异(基因变异、基因突变):遗传物质改变,导致表型改变特点:遗传性、群体中极少数个体的行为微生物是遗传学研究中的明星:(1)微生物细胞结构简单,营养体一般为单倍体,方便建立纯系。

(2)很多常见微生物都易于人工培养,快速、大量生长繁殖。

(3)对环境因素的作用敏感,易于获得各类突变株,操作性强。

第一节遗传变异的物质基础一、核酸为遗传的物质基础生物分子:糖类、脂类、蛋白质、核酸1、肺炎双球菌实验证明了:DNA是转化所必需的转化因子;2、噬菌体感染实验证明了:遗传物质是核酸(RNA)而非蛋白质;3、植物病毒的重建实验证明了:在RNA病毒中,遗传物质基础也是核酸,只不过是RNA罢了。

通过上述三个实验证明了:只有核酸才是负载遗传信息的真正物质基础二、遗传物质在微生物细胞内存在的部位和方式1、细胞水平:在细胞水平上,真核微生物和原核微生物的大部分DNA都集中在细胞核或核区中。

分为原核微生物基因组、真核微生物基因组。

2、细胞核水平:真核生物的细胞核是有核膜包囊,形态固定的真核,核内的DNA与组蛋白结合在一起形成一种在光学显微镜下能见的核染色体;(1)基因组(genome):一个物种的单倍体内的所有染色体及其所包含的遗传信息的总称。

微生物学实验报告在微生物学这个学科中,实验是最为重要的一环。

通过实验可以探究微生物的结构、生物学特性、遗传变异和环境适应等方面的问题。

本文将介绍我所做的微生物学实验及其结果,旨在探讨微生物在生物环境中的行为和特性。

实验一:细菌培养和实验设计在这个实验中,我所选的是常用的大肠杆菌(E. coli)。

首先,我需要配置LB(Luria-Bertani)培养基和无菌平板培养基。

然后,我从冷冻样品中取出大肠杆菌株并将其接种到一定比例的LB液体培养基中。

接着,我加入了抗生素以选择性地培养出无菌的大肠杆菌菌落。

接下来,我需要设计一些操纵控制的变量,比如控制温度和时间。

我在37℃下培养菌液。

过了一段时间,我开始观察菌液的颜色和浑浊度。

我发现,菌液的浑浊度在第三小时左右达到峰值,然后逐渐下降。

这表明菌群数量和代谢活性的变化随着时间的推移而变化。

实验二:抗生素敏感性实验在这个实验中,我选取了四种常见耐药菌。

首先,我以不同于实验一的方式种植这些菌株。

在每一个控制条件下,我测量了菌液在不同抗生素浓度下的最小抑制浓度(MIC)。

MIC越低,即表示菌株抗药性越强。

我用来源于大肠杆菌的产β-内酰胺酶菌株进行对照。

结果表明,这种菌株的MIC值很高。

而在另一个实验中,我发现之前选取的两种E. coli的抗药性都比大肠杆菌高。

这再一次表明了菌株在生物环境中的生存策略和特性。

实验三:微生物遗传实验在这个实验中,我选用的是一种转移质粒(pUC18)。

我内含了几个基因,能使细菌对抗抗生素。

我接种了E. coli和这个转移质粒,然后将它们在富含抗生素的培养基上培养。

结果表明,细胞克服了抗生素的抵抗力。

结论通过这些微生物学实验,我学到了微生物在生物环境中的行为和特性。

微生物的特性是由生长条件和遗传机制共同决定的。

微生物能够拥有高水平的耐药性,也能够表现出合适的社会性。

因此,我们需要更加深入地了解细菌在生物环境中的行为和特性,以及它们如何进化和適應新的环境。

第七章微生物的遗传变异和育种第一节微生物的遗传变异的概述遗传和变异是生物体最本质的属性之一。

所谓遗传,讲的是发生在亲子间的关系,即指生物的上一代将自己的一整套遗传因子稳定地传递给下一代的行为或功能,它具有极其稳定的特性。

而变异是指子代与亲代之间的不相似性。

遗传是相对的,变异是绝对的。

遗传保证了物种的存在和延续,而变异推动了物种的进化和发展。

在学习遗传、变异内容时,先应清楚掌握以下几个概念:(一)遗传型又称基因型,指某一生物个体所含有的全部遗传因子即基因组所携带的遗传信息。

遗传型是一种内在可能性或潜力,其实质是遗传物质上所负载的特定遗传信息。

具有某遗传型的生物只有在适当的环境条件下,通过自身的代谢和发育,才能将它具体化,即产生表型。

(二)表型指某一生物体所具有的一切外表特征及内在特性的总和,是其遗传型在合适环境下通过代谢和发育而得到的具体体现。

所以,它与遗传型不同,是一种现实性。

(三)变异指在某种外因或内因的作用下生物体遗传物质结构或数量的改变,亦即遗传型的改变。

变异的特点是在群体中以极低的概率(一般为10-5~10-10)出现,性状变化的幅度大,且变化后的新性状是稳定的、可遗传的。

(四)饰变指一种不涉及遗传物质结构改变而只发生在转录、翻译水平上的表型变化。

其特点是整个群体中的几乎每一个体都发生同样变化;性状变化的幅度小;因其遗传物质不变,故饰变是不遗传的。

例如,Serratia marcescens(粘质沙雷氏菌)在25℃下培养时,会产生深红色的灵杆菌素,它把菌落染成鲜血似的。

可是,当培养在37℃下时,群体中的一切个体都不产色素。

如果重新降温至25℃,所有个体又可恢复产色素能力。

所以,饰变是与变异有着本质差别的另一种现象。

上述的S.marcescens产色素能力也会因发生突变而消失,但其概率仅10-4,且这种消失是不可恢复的。

从遗传学研究的角度来看,微生物有着许多重要的生物学特性:微生物结构简单,个体易于变异;营养体一般都是单倍体;易于在成分简单的合成培养基上大量生长繁殖;繁殖速度快;易于累积不同的最终代谢产物及中间代谢物;菌落形态特征的可见性与多样性;环境条件对微生物群体中各个体作用的直接性和均一性;易于形成营养缺陷型;各种微生物一般都有相应的病毒;以及存在多种处于进化过程中的原始有性生殖方式等。

高中生物变异遗传实验教案

实验目的:通过观察果蝇变异体的遗传规律,探讨遗传变异对种群遗传结构的影响。

实验材料:果蝇实验用品,包括果蝇培养皿、果蝇标本、果蝇显微镜、变异体果蝇等。

实验步骤:

1. 将已经分离的变异体果蝇放入果蝇培养皿中,确保每只果蝇有足够的食物和空间。

2. 观察果蝇的表型特征,记录下每只果蝇的眼色、翅脉纹理等特征。

3. 将果蝇进行交配,记录下每只果蝇的后代的表型特征。

4. 分析后代果蝇的表型特征,观察是否存在遗传变异现象,并计算遗传变异的比例。

5. 讨论遗传变异对果蝇种群的遗传结构和适应性的影响。

实验注意事项:

1. 实验过程中要小心操作,避免果蝇的意外死亡或逃脱。

2. 实验前要检查实验用品是否完好,确保实验进行顺利。

3. 实验后要及时清理实验用品,保持实验环境的整洁。

实验评价:

通过本实验,学生可以了解变异遗传的基本概念,掌握果蝇遗传变异的观察方法,同时培养学生的动手实验能力和科学思维能力。

实验结果也可以为遗传变异在自然界中的遗传规律提供参考。