装配式建筑发展概况、技术体系

- 格式:pdf

- 大小:10.84 MB

- 文档页数:38

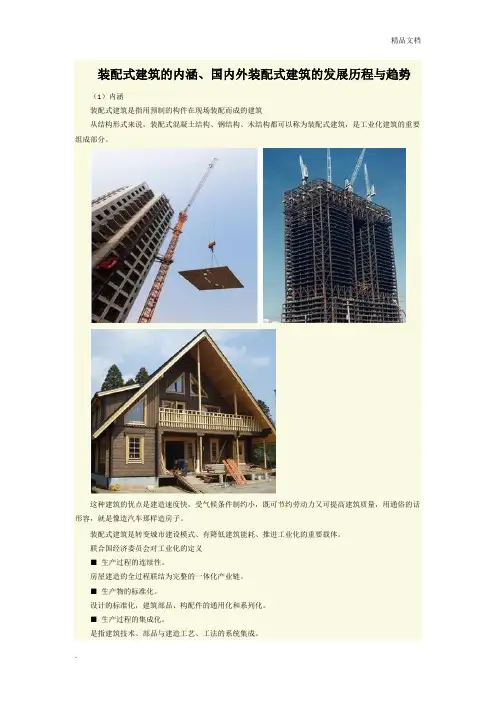

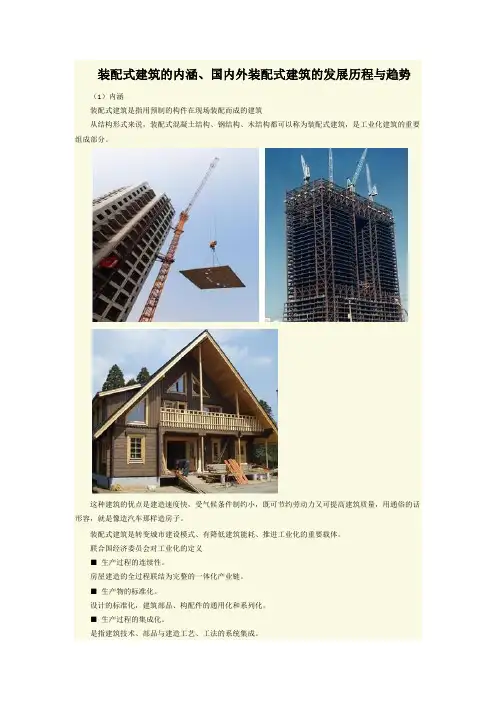

装配式建筑的内涵、国内外装配式建筑的发展历程与趋势(1)内涵装配式建筑是指用预制的构件在现场装配而成的建筑从结构形式来说,装配式混凝土结构、钢结构、木结构都可以称为装配式建筑,是工业化建筑的重要组成部分。

这种建筑的优点是建造速度快,受气候条件制约小,既可节约劳动力又可提高建筑质量,用通俗的话形容,就是像造汽车那样造房子。

装配式建筑是转变城市建设模式、有降低建筑能耗、推进工业化的重要载体。

联合国经济委员会对工业化的定义■生产过程的连续性。

房屋建造的全过程联结为完整的一体化产业链。

■生产物的标准化。

设计的标准化,建筑部品、构配件的通用化和系列化。

■生产过程的集成化。

是指建筑技术、部品与建造工艺、工法的系统集成。

■工程高度组织化。

科学管理方法把建造全过程组织起来■生产的机械化。

是指减少现场人工作业,实现构件生产工厂化、施工建造机械化。

《工业化建筑评价标准》:2016年1月1日实施采用以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理等为主要特征的工业化生产方式建造的建筑。

(基本条件)。

为什么要编制这个标准1.国务院、住建部对推动建筑产业现代化提出了一系列明确要求。

2.全国30多个省、自治区、市纷纷出台了指导意见和鼓励措施。

3.设计、构件生产、施工、装备制造和房地产开发企业积极响应,建设了一大批装配式建筑试点,初步形成了“政府推动、企业参与、产业化蓬勃发展”的良好态势。

迫切需要建立一套适合我国国情的工业化建筑评价体系,制订并实施统一、规范的评价标准。

首次明确了“预制率”和“装配率”的定义。

预制率:工业化建筑室外地坪以上的主体结构和围护结构中,预制构件部分的混凝土用量占对应构件混凝土总用量的体积比。

预制率是衡量主体结构和外围护结构采用预制构件的比率, 经测算,如果低于20%的预制率,基本上与传统现浇结构的生产方式没有区别,也不可能成为工业化建筑。

预制构件类型包括:外承重墙、内承重墙、柱、梁、楼板、外挂墙板、楼梯、空调板、阳台、女儿墙等结构构件。

装配式建筑的内涵、国内外装配式建筑的发展历程与趋势(1)内涵装配式建筑是指用预制的构件在现场装配而成的建筑从结构形式来说,装配式混凝土结构、钢结构、木结构都可以称为装配式建筑,是工业化建筑的重要组成部分。

这种建筑的优点是建造速度快,受气候条件制约小,既可节约劳动力又可提高建筑质量,用通俗的话形容,就是像造汽车那样造房子。

装配式建筑是转变城市建设模式、有降低建筑能耗、推进工业化的重要载体。

联合国经济委员会对工业化的定义■生产过程的连续性。

房屋建造的全过程联结为完整的一体化产业链。

■生产物的标准化。

设计的标准化,建筑部品、构配件的通用化和系列化。

■生产过程的集成化。

是指建筑技术、部品与建造工艺、工法的系统集成。

■工程高度组织化。

科学管理方法把建造全过程组织起来■生产的机械化。

是指减少现场人工作业,实现构件生产工厂化、施工建造机械化。

《工业化建筑评价标准》:2016年1月1日实施采用以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理等为主要特征的工业化生产方式建造的建筑。

(基本条件)。

为什么要编制这个标准1.国务院、住建部对推动建筑产业现代化提出了一系列明确要求。

2.全国30多个省、自治区、市纷纷出台了指导意见和鼓励措施。

3.设计、构件生产、施工、装备制造和房地产开发企业积极响应,建设了一大批装配式建筑试点,初步形成了“政府推动、企业参与、产业化蓬勃发展”的良好态势。

迫切需要建立一套适合我国国情的工业化建筑评价体系,制订并实施统一、规范的评价标准。

首次明确了“预制率”和“装配率”的定义。

预制率:工业化建筑室外地坪以上的主体结构和围护结构中,预制构件部分的混凝土用量占对应构件混凝土总用量的体积比。

预制率是衡量主体结构和外围护结构采用预制构件的比率, 经测算,如果低于20%的预制率,基本上与传统现浇结构的生产方式没有区别,也不可能成为工业化建筑。

预制构件类型包括:外承重墙、内承重墙、柱、梁、楼板、外挂墙板、楼梯、空调板、阳台、女儿墙等结构构件。

装配式建筑的发展及现状装配式建筑是把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行,在工厂加工制作好建筑用构件和配件(如楼板、墙板、楼梯、阳台等),运输到建筑施工现场,通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。

装配式建筑结构是国内外建筑工业化最重要的生产方式之一,它具有提高建筑质量、缩短工期、节约能源、减少消耗、清洁生产等诸多优点。

目前,我国的建筑也借鉴国外经验采用装配整体式的方式,并取得了非常好的效果。

装配式建筑主要包括预制装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构建筑等,因为采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用,是现代工业化生产方式的代表。

1.1 装配式建筑发展历程1.1.1 装配式木结构从年代而言,装配式木结构发展最早,装配式混凝土结构和装配式钢结构起步较迟。

后两者的起步和发展基本上处于同时期,起步于现代,发展于当代。

在公元前200年左右的汉代,我国的木结构体系就有了初步发展,结构以抬梁式和穿斗式为主。

从隋代开始,经历唐代到宋代,木结构逐步发展为标准化、程式化和模数化。

特别是宋代的《营造法式》一书,总结出木结构设计原则、加工标准、施工规范等,使木结构建造技艺上了一个较大的台阶。

木结构技术不断发展,在元代出现了“减柱法”,工匠大胆地抽去若干柱子,并用弯曲的木料作梁架构件。

明代、清代为了进一步节省木材,木结构建造技艺又有了新发展,明代的《鲁班营造正式》和清代工部的《工程做法则例》是对新的木结构建造技艺的总结。

西欧在5世纪开始使用木结构屋架。

15世纪英国改进原有的木屋架及桁架结构,加强了构架的刚性,大大增加了其使用跨度。

16世纪,德国和英国中产阶级的住宅以木结构为主。

17世纪,法国的古典宫殿大多采用木结构。

19世纪,木材丰富的国家(如芬兰)大量营造各类木结构建筑物。

从20世纪70年代至今,木结构在世界各国发展较快,特别是在欧洲、北美洲和日本等发达国家,木结构的研究与应用得到了较为充分的发展。

装配式建筑发展历程、现状与对策建议一、国外发展历程装配式建筑发展历程中,鉴于各个国家历史背景、经济基础、技术水平以及发展目标存在差异,装配式建筑在国外发展呈现出不同特点。

(一)欧洲二战后,欧洲国家为解决住房供给严重不足及劳动力紧缺问题,通过推行工业化的生产方式来建造大量住房,以加快建设速度,提高劳动生产率,为战后住房的快速重建提供保障。

战后二三十年中,以德国、法国为代表的欧洲国家主要发展预制大板房屋和工具式模板现浇房屋。

由于结构体系混杂,难以形成通用的标准体系,产品质量水平不高。

欧洲建筑工业化转型开始于20世纪70年代,由短缺时代标准化大板楼到追求高质量个性化建筑,随着人工工资的迅速增长,预制构件生产在20世纪80年代末期开始由部分机械化向自动化生产方式转换。

德国是世界上装配式建筑和建筑节能发展较快的国家。

预制构件主要有双皮墙、T梁、双T板、预应力空心楼板、叠合板等,其中双皮墙是德国首创和应用广泛的构件形式,拥有先进的全自动生产流水线,生产效率和标准化程度高。

法国独创了装配整体式混凝土结构体系,称为世构体系(SCOPE)。

这是一种预制预应力混凝土装配整体式框架结构体系,主要预制构件包括预应力叠合梁、叠合板和预制柱等,主要特点在于其特殊的节点构造方式,包括键槽、U型筋和现浇混凝土,适用于较大跨度的低多层建筑。

瑞典是世界上第一个将模数法制化的国家。

装配式建筑主要采用大型预制混凝土墙板体系,建立并健全了设计标准体系。

装配式建筑部品部件的标准化已纳入瑞典工业标准,生产的部件具有通用性和组合性,能够快速建造独栋低层住宅。

通过政策支持和市场导向,瑞典通用部件标准体系发展成熟。

目前,欧洲公共建筑、商业建筑、集合住宅项目大都因地制宜,根据项目特点,选择现浇与预制构件相结合、或钢-混结构体系进行建设,不片面追求高比例装配率。

通过策划、设计、生产、施工各个环节的精细化管理,提高管理水平,普及信息技术,从而寻求项目的个性化、经济性、功能性和生态环保性能的综合平衡。

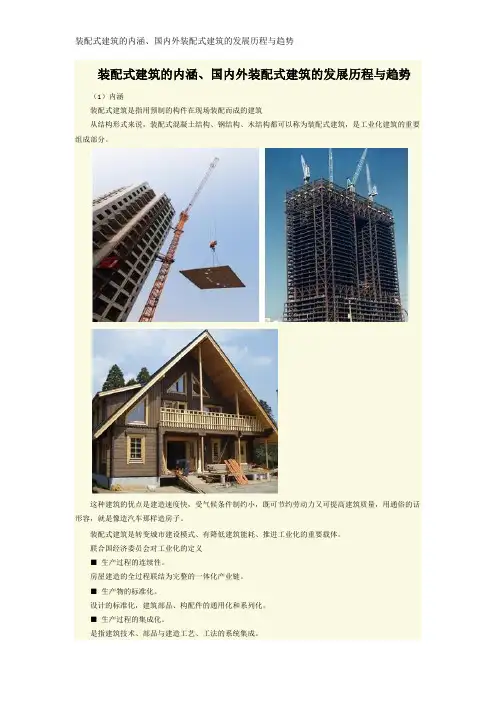

装配式建筑的内涵、国内外装配式建筑的发展历程与趋势(1)内涵装配式建筑是指用预制的构件在现场装配而成的建筑从结构形式来说,装配式混凝土结构、钢结构、木结构都可以称为装配式建筑,是工业化建筑的重要组成部分。

这种建筑的优点是建造速度快,受气候条件制约小,既可节约劳动力又可提高建筑质量,用通俗的话形容,就是像造汽车那样造房子。

装配式建筑是转变城市建设模式、有降低建筑能耗、推进工业化的重要载体。

联合国经济委员会对工业化的定义■生产过程的连续性。

房屋建造的全过程联结为完整的一体化产业链。

■生产物的标准化。

设计的标准化,建筑部品、构配件的通用化和系列化。

■生产过程的集成化。

是指建筑技术、部品与建造工艺、工法的系统集成。

■工程高度组织化。

科学管理方法把建造全过程组织起来■生产的机械化。

是指减少现场人工作业,实现构件生产工厂化、施工建造机械化。

《工业化建筑评价标准》:2016年1月1日实施采用以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理等为主要特征的工业化生产方式建造的建筑。

(基本条件)。

为什么要编制这个标准1.国务院、住建部对推动建筑产业现代化提出了一系列明确要求。

2.全国30多个省、自治区、市纷纷出台了指导意见和鼓励措施。

3.设计、构件生产、施工、装备制造和房地产开发企业积极响应,建设了一大批装配式建筑试点,初步形成了“政府推动、企业参与、产业化蓬勃发展”的良好态势。

迫切需要建立一套适合我国国情的工业化建筑评价体系,制订并实施统一、规范的评价标准。

首次明确了“预制率”和“装配率”的定义。

预制率:工业化建筑室外地坪以上的主体结构和围护结构中,预制构件部分的混凝土用量占对应构件混凝土总用量的体积比。

预制率是衡量主体结构和外围护结构采用预制构件的比率, 经测算,如果低于20%的预制率,基本上与传统现浇结构的生产方式没有区别,也不可能成为工业化建筑。

预制构件类型包括:外承重墙、内承重墙、柱、梁、楼板、外挂墙板、楼梯、空调板、阳台、女儿墙等结构构件。

装配式建筑的历史发展与演变装配式建筑,又称预制装配建筑,是指将建筑体系的部分或全部构件在制造出厂后,在现场安装组装完成的建筑形式。

随着现代建筑技术与工业化生产的不断发展,装配式建筑在近几十年中得到了广泛的应用和推广。

本文将介绍装配式建筑的历史发展与演变。

一、装配式建筑的起源装配式建筑的起源可以追溯到远古时期。

早在古代,人们就开始利用木材构建简单的预制结构,例如圆形帐篷和木板结构的简易房屋。

这些早期的装配式建筑体现了人类对于规模化、高效率建造的需求。

二、工业革命与装配式建筑工业革命的兴起为装配式建筑的发展奠定了基础。

随着机器化生产技术的进步,建筑材料的规模化生产变得更加容易。

同时,建筑业面临着快速的城市化发展和人口增长带来的住房需求。

因此,人们开始尝试将装配式建筑应用到大规模住宅建设中。

1880年代的美国芝加哥哥伦布展览会上,展示了大规模生产的装配式木屋,标志着装配式建筑的正式亮相。

三、20世纪的装配式建筑发展20世纪初,随着钢铁工业的崛起,装配式建筑进入了一个新的发展阶段。

钢结构的应用使得建筑构件更加轻巧、强度更高,同时也使得建筑的形式更为多样化。

在美国,钢结构的应用推动了摩天大楼的崛起,这些大型建筑通常采用装配式建造技术,使得建筑周期大大缩短。

到了20世纪的后半叶,装配式建筑逐渐从单一的住宅建设领域扩展到了商业、教育、医疗等领域。

同时,工厂化生产技术的进步推动了装配式建筑的发展。

模块化建筑的概念提出,使得装配式建筑的构件可以更加标准化和模块化,可批量生产和快速安装。

四、21世纪的装配式建筑革新随着信息技术和数字化设计的不断发展,装配式建筑在21世纪迎来了新的革新。

建筑信息模型(BIM)的应用使得建筑设计与装配制造紧密结合,实现了从设计到装配的全流程数字化管理。

同时,新材料的出现也为装配式建筑的发展提供了更多的可能性,例如钢筋混凝土模块、预制混凝土墙板等。

这些新技术和新材料为装配式建筑的应用带来了更高的安全性、环保性和可持续性。

装配式建筑全分析装配式建筑是用工厂预制的构件(PC)在工地装配(叠合)而成的建筑,其在我国建筑生产方式大变革的背景下,应运而生并蓬勃发展。

本文从政策、技术特点、造价、建筑质量、对传统设计的影响以及验收等方面,系统地阐述陕能远大装配式建筑技术体系。

一、顶层设计国家战略早在上世纪60年代,装配式建筑在我国就已经初步发展,但由于当时的经济、技术及管理水平有限,装配式发展仍处于初级阶段。

随着国家综合实力的提升以及建筑产业化升级的背景下,近年来,国家各级政府越来越重视推广装配式建筑,促进产业升级。

1、国家层面2016年2月,时隔37年重启的“中央城市工作会议”上,中共中央国务院下发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,勾画了“十三五”乃至未来一段时间中国城市发展的具体“路线图”。

《意见》重点提出,要发展新型建造方式,大力推广装配式建筑,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。

随后的两会期间(3月5日),李克强总理在《政府工作报告》中进一步强调,大力发展钢结构和装配式建筑,加快标准化建设,提高建筑技术水平和工程质量。

9月14日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,重申大力发展装配式建筑,推动产业结构调整升级。

9月27日,国务院办公厅印发并执行国办发〔2016〕71号(之前国务院常务会议审议通过的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》)。

9月30日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,住房城乡建设部总工程师陈宜明、住房城乡建设部建筑节能与科技司司长苏蕴山介绍我国发展装配式建筑有关情况,并回答记者提问;对发展装配式建筑的概念、必要性、优越性、主要任务、实施步骤、需要注意和研究解决的问题等相关政策进行了解读。

10月19日,住建部办公厅发布《关于征求装配式建筑工程消耗量定额意见的函》。

该函对于企业关心的关于装配式造价的问题进行了系统的解答,为业主和施工单位进行工程计价活动提供参考依据。

我国装配式建筑的演进历程与可持续发展技术对策引言:20世纪以来,伴随着工厂化预制建筑产品生产、全新装配集成技术及基新型建筑材料的发展,以新型预制建筑技术为基础的工业化生产方式,既具有显著的社会、经济与环境效益,也是国际建设领域的重大发展趋势。

文中就我国装配式建筑的演进历程作出研究和分析,并就我国装配式建筑的可持续建设面临的各种挑战提出相应的技术对策思路。

关键词:装配式建筑;演进历程;可持续建设目前我国正在进入社会经济产业转型、实现高质量发展的新阶段。

整个建筑业需尽快摆脱传统落后的状态,通过加整建筑产业现代化建设,全面实现生产建造方式升级转型。

近年来装配式建筑在国家政策的大力推动下迅速发展,但是,与国际可持续发展的装配式建筑建造方式的技术集成相比还有很大差距,仍处于研究探索与实践应用的转型发展时期。

同时,仍存在着装配式建筑基本认识与顶层设计较片面、可持续发展模式转型与市场能力不足、新型建筑设计与建造理论方法及基建筑集成体系不完善、装配式部件部品产业化水平落后和全产业链能力低下等一系列现实问题急待解决。

1 我国建筑工业化与装配式建筑的历程1.1 初创期:建筑工业化与建筑结构预制化技术时期1)建筑工业化与建筑结构预制化技术初创期的第一阶段(1949-1978年)中华人民共和国成立初期,城市住宅严重短缺,全面复兴的城市建设与建筑工业化相结合。

从20世纪50年代起,我国处于经济恢复和国民经济的第一个五年计划时期。

在苏联“一种快速解决住房短缺方法”的建筑工业化思想影响下,我国建筑行业开始走预制装配式的发展道路。

本阶段建筑工业化及技术以大量建设且快速解决居住问题为发展目标,重点创立了建筑工业化的住宅结构体系和标准设计技术,简单易行,部分采用预制构件的砖混结构体系推动了住宅的大量建设。

1970年代随着西方发达国家的工业化技术经验的系统性引进,促进了构件预制化技术的研究工作,也推动了早期住宅工业化试验项目建设工作。

装配式建筑的内涵、国内外装配式建筑的发展历程与趋势(1)内涵装配式建筑是指用预制的构件在现场装配而成的建筑从结构形式来说,装配式混凝土结构、钢结构、木结构都可以称为装配式建筑,是工业化建筑的重要组成部分.这种建筑的优点是建造速度快,受气候条件制约小,既可节约劳动力又可提高建筑质量,用通俗的话形容,就是像造汽车那样造房子。

装配式建筑是转变城市建设模式、有降低建筑能耗、推进工业化的重要载体.联合国经济委员会对工业化的定义■生产过程的连续性。

房屋建造的全过程联结为完整的一体化产业链。

■生产物的标准化。

设计的标准化,建筑部品、构配件的通用化和系列化。

■生产过程的集成化。

是指建筑技术、部品与建造工艺、工法的系统集成.■工程高度组织化。

科学管理方法把建造全过程组织起来■生产的机械化。

是指减少现场人工作业,实现构件生产工厂化、施工建造机械化。

《工业化建筑评价标准》:2016年1月1日实施采用以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理等为主要特征的工业化生产方式建造的建筑。

(基本条件)。

为什么要编制这个标准1。

国务院、住建部对推动建筑产业现代化提出了一系列明确要求。

2。

全国30多个省、自治区、市纷纷出台了指导意见和鼓励措施。

3。

设计、构件生产、施工、装备制造和房地产开发企业积极响应,建设了一大批装配式建筑试点,初步形成了“政府推动、企业参与、产业化蓬勃发展”的良好态势。

迫切需要建立一套适合我国国情的工业化建筑评价体系,制订并实施统一、规范的评价标准.首次明确了“预制率”和“装配率"的定义.预制率:工业化建筑室外地坪以上的主体结构和围护结构中,预制构件部分的混凝土用量占对应构件混凝土总用量的体积比。

预制率是衡量主体结构和外围护结构采用预制构件的比率,经测算,如果低于20%的预制率,基本上与传统现浇结构的生产方式没有区别,也不可能成为工业化建筑。

预制构件类型包括:外承重墙、内承重墙、柱、梁、楼板、外挂墙板、楼梯、空调板、阳台、女儿墙等结构构件。

装配式建筑发展现状及趋势我国预制装配式混凝土建筑与住宅产业化发展前景张慧华河南建科软件技术有限公司一、概述在过去的几十年时间里,我国建筑行业蓬勃发展,极大地促进了国民经济的增长。

面对我国现今土地出让费用的增加、劳动人工价格的不断上升、人们对节能环保要求意识的逐步提高,建筑行业所面临的国际竞争压力越来越大。

为提高核心竞争力,新的行业产业模式——预制装配式建筑应运而生。

首先了解三个定义:(一)装配式混凝土结构,是指由预制混凝土构件通过可靠的连接方式装配而成的混凝土结构,包括装配整体式混凝土结构、全装配混凝土结构等。

在建筑工程中,简称装配式建筑;在结构工程中,简称装配式结构。

(二)预制装配率,是指装配式建筑中,符合《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ1-2014)适宜采用预制构件的部分,使用的预制构件混凝土体积所占适宜部分内全部构件混凝土体积的比例。

预制装配率=预制构件混凝土体积?全部构件混凝土体积。

(三)预制构件,是指在工厂或现场预先制作的混凝土构件,如梁、板、墙、柱、阳台、楼梯、雨棚等。

传统的住房建造技术生产效率低、施工速度慢、建设周期长、材料消耗多且工人劳动强度大,这一系列状况已不能适应现代社会对住宅的刚性需求。

而装配式建筑具有以下特点:?设计多样化,可以根据住房要求进行设计;?功能现代化,可以采用多种节能环保等新型材料;?制造工厂化,可以使得建筑构配件统一工厂化生产,一气呵成;?施工装配化,可以大大减少劳动力,减少材料浪费;?时间最优化,使施工周期明显加快。

因此,面对我国越来越大的住房需求,尽快优化建筑产业模式已势在必行。

装配式建筑注重对环境、资源的保护,其施工过程中有效减少了建筑污水、有害气体、粉尘的排放和建筑噪音的污染,降低了建筑施工对周边环境的各种影响,有利于提高建筑的劳动生产率,促进设计、建筑的精细化,提升建筑的整体质量和节能减排水率,促进了我国建筑业健康可持续发展,符合国家经济发展的需求。

DOI:10.16661/ki.1672-3791.2017.34.242我国装配式建筑的发展历程和技术体系与前景易晓园 李茜(四川大学锦城学院 四川成都 611731)摘 要:我国建筑施工传统方式导致劳动力需求量大,材料损耗和建筑垃圾量大,资源和能源消耗量大。

而装配式建筑能很好地满足节能减排,解决建筑市场劳动力短缺,保证工程质量、节约资源和降低成本,能满足节能环保的可持续发展要求。

本文主要论述了装配式建筑的发展历程和技术体系,分析了目前尚存在的问题、解决措施及发展前景。

关键词:装配式 建筑 预制构件中图分类号:TM73 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2017)12(a)-0242-02我国建筑施工主要采用现场施工为主的传统方式,工业化程度不高,建造粗放,产品质量不稳定,建设效率低,劳动力需求量大,材料损耗和建筑垃圾量大,资源和能源消耗量大。

而装配式建筑能很好的满足节能减排;改变建筑设计模式和建造方式,提高建筑科技含量、质量和性能;解决建筑市场劳动力短缺;保证工程质量、节约资源和降低成本,满足节能环保的可持续发展要求,是现代建筑产业发展的必然趋势。

装配式建筑是由预制部品部件在工地装配而成的建筑,具有设计标准化、生成工厂化、施工装配化、装修一体化、管理信息化等基本特征。

1 装配式建筑的发展历程1.1 我国装配式建筑的发展历程1.1.1 起步阶段——20世纪50年代借鉴前苏联、东欧国家经验,推行标准化、工厂化、装配式施工的房屋建筑建造方式。

1.1.2 持续发展阶段——20世纪60年代至80年代初多种装配式建筑体系得到快速发展:(1)低碳冷拔钢丝预应力混凝土圆孔板;(2)装配式大板住宅;(3)装配式混凝土框架结构;(4)装配式混凝土排架结构。

1.1.3 持续发展阶段——20世纪60年代至80年代初原因:(1)当时各类建筑标准不高、形式单一,容易采用标准化方式建造;(2)房屋建筑抗震性能要求不高;(3)总体建设量不大,预制构件厂供应可满足需求;(4)木模板、支撑体系和建筑用钢筋短缺;(5)施工企业用工采用固定制,现场劳动力减少。