西天山造山带的古生代构造演化与地壳增生:来自花岗

- 格式:doc

- 大小:46.00 KB

- 文档页数:6

西南天山板块构造及造山运动动力学

西南天山造山带是位于伊犁中天山板块和塔里木板块之间的古生代复合缝合带,包括伊犁中天山板块、中天山南缘早古生代末增生楔、南天山晚古生代初始洋盆及塔里木板块四个大地构造单元。

伊犁中天山板块、塔里木板块是具前寒武纪结晶基底的陆壳板块。

中天山南缘早古生代末增生楔是由早古生代蛇绿混杂岩(S)、蓝片岩及绿片岩共同构成的“变质俯冲杂岩”带。

南天山晚古生代初始洋盆(D)是塔里木板块被动大陆边缘基底上形成的有限洋盆。

西南天山岩石圈板块构造演化进程为:“元古南天山洋”(前Z<sub>1</sub>)→“稳定盖层沉积”(Z<sub>2</sub>-(?)<sub>2</sub>)→“活动大陆边缘’((?)<sub>3</sub>-O<sub>3</sub>)→“早古南天山弧后洋盆”(S)→“晚古南天山初始洋盆”(D)→“碰撞期后板内构造演化”(后D)。

构造变形特征及蓝片岩的变质作用PTDt轨迹揭示了蓝片岩的抬升机制与中天山南缘的造山运动动力学过程。

造山运动早期,板块俯冲作用促成俯冲杂岩发生浊沸石相(424Ma?)→硬柱石-蓝闪片岩相(420Ma?)快速升压的进变质作用,同时伴有深层次韧性挤压变形;俯冲作用停止后,蓝片岩抬升初期发生蓝闪绿片岩相(415Ma)→绿片岩相(350Ma)近等热降压退变质作用和韧性流动变形叠加;造山运动晚期,沿缝合带发生大规模韧性推覆,使蓝片岩快速抬升、造山带地壳大规模缩短;随后推覆带前锋发生韧性走滑;造山运动末期,浅层次开阔褶皱、区域性倒转褶皱、逆冲断层再次使造山带地壳大规模缩短,使蓝片岩出露于造山带。

论新疆西天山地区构造单元划分及构造演化作者:刘芳王丽王涛朱玉芳来源:《地球》2013年第01期[摘要] 西天山地区是指位于奎屯南的北天山与库车北的南天山间的广大地区。

本文简要分析构造单元划分新方案并讨论其构造演化。

[关键字] 新疆西天山构造格局地层系统[中图分类号] P548 [文献码] A [文章编号] 1000-405X(2013)-1-34-11 构造格局及构造单元划分1.1 构造格局本区位于哈萨克斯坦-准噶尔板块内部的巴尔喀什-准噶尔微板块与穆云库姆-克齐尔库-伊犁微板块接合部位。

笔者等将研究区的微板块北部简称为赛里木-准噶尔微板块,南为乌孙- 阿吾拉勒微板块;将两个微板块间的接合带称之为霍城-哈希勒根缝合带,奥陶纪- 志留纪的洋区命名为伊犁洋。

乌孙-阿吾拉勒微板块南缘与长阿吾子- 乌瓦门缝合带相接,南侧为塔里木微板块北缘,中奥陶世-志留纪为塔里木微板块北缘活动陆缘(多岛洋),泥盆纪为微洋盆向残留海演化时期。

晚古生代构造格局有了重大变革,北侧的准噶尔- 巴喀什微板块沿着依连哈尔比尔尕深断裂发生裂解,形成北天山(巴音沟)微洋盆,中石炭世微洋盆闭合。

构成了早古生代板块构造体制和晚古生代构造体制相互叠加的构造格局。

1.2 构造单元划分本研究区在早古生代和晚古生代具有截然不同的构造格局,笔者等在本区构造单元划分时不但发现早古生代格局被晚古生代格局所叠覆,而且在演化的不同时期构造属性又有转变,如早期的陆棚海到晚期可演化为岛弧。

2 区域大地构造演化新疆西天山地区位于卡拉库姆-塔里木板块与哈萨克斯坦- 准噶尔板块的汇聚地带,自太古代以来经历了极为复杂的地壳演化史,根据本区大地构造演化特征,可以分为以下几个构造演化阶段分述于后。

2.1 古、中元古代" Pangea-I"泛大陆增生与裂解阶段2.1.1 古元古代(泛大陆古陆核增生)古元古代早期,太古宙的古陆核较小。

到了古元古代晚期才开始出现较多的稳定型碳酸盐岩的沉积。

64矿产资源M ineral resources浅析内蒙古大兴安岭地区地质构造特征及成矿条件祁永恒,罗 岩(甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院,甘肃 兰州 730030)摘 要:文章以内蒙古大兴安岭地区为例,对其地质构造特征及区域成矿条件进行梳理,大兴安岭地区为我国北疆重要的成矿带,地质构造事件复杂,成矿条件极好。

本文以区域地质构造及构造发展史为切入点进行分析,希望为该地区基础地质研究提供依据。

关键词:大兴安岭;地质构造;成矿条件中图分类号:P618.51 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)18-0064-2收稿日期:2020-09作者简介:祁永恒,男,生于1990年,蒙古族,青海乐都人,地矿中级工程师,研究方向:地质找矿。

1 区域地质构造及构造发展史按板块构造划分,研究区前中生代属于西伯利亚板块南缘陆缘增生带,属古亚洲构造域,中生代以来,主要受太平洋板块与欧亚板块相互作用的制约,属滨太平洋构造域。

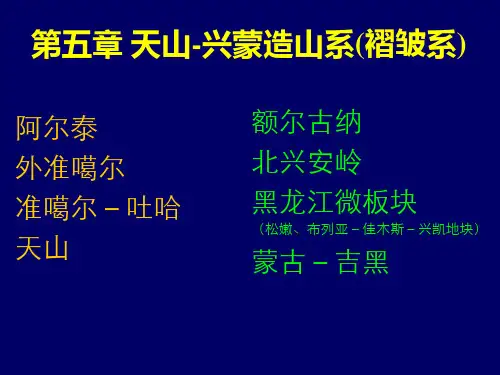

按全国矿产资源潜力评价对研究区大地构造的划分,研究区整体位于天山—兴蒙造山系之大兴安岭弧盆系,前中生代隶属于额尔古纳岛弧,南邻海拉尔—呼玛弧后盆地。

从构造演化阶段来看,研究区晚元古代-早古生代阶段具有复杂的地质演化史;晚古生代由于受古亚洲构造域的影响,体现了丰富多彩的构造景观,并对晚古生代的构造格局进行改造;中生代遭受了蒙古鄂霍次克构造域和环太平洋构造域双重叠加改造,属于大兴安岭岩浆弧,额尔古纳火山-侵入岩带。

1.1 地质构造事件根据研究区地层的属性及彼此间接触关系,分析构造之间切割关系,以及岩浆活动、变质事件、构造样式组合,构造形迹间复合关系,变形场特征等因素,研究区共经历12个地质事件和7个地质年代跨度。

D 1-D 2:晚元古代-早寒武世界洋盆裂解、扩张与岛弧-弧后盆地沉积:研究区位于西伯利亚板块南缘,在伸展背景下接受浅海相沉积,并伴随弱的火山喷发,形成倭勒根岩群大网子岩组陆源碎屑岩、夹中基性火山岩,早寒武世的早加里东构造运动使形成的倭勒岩群大网子岩组地层遭受低绿片岩相区域变质改造,经历拉张剪切、褶皱作用,板理、片理化发育,受后期构造运动的影响局部形成韧性剪切带。

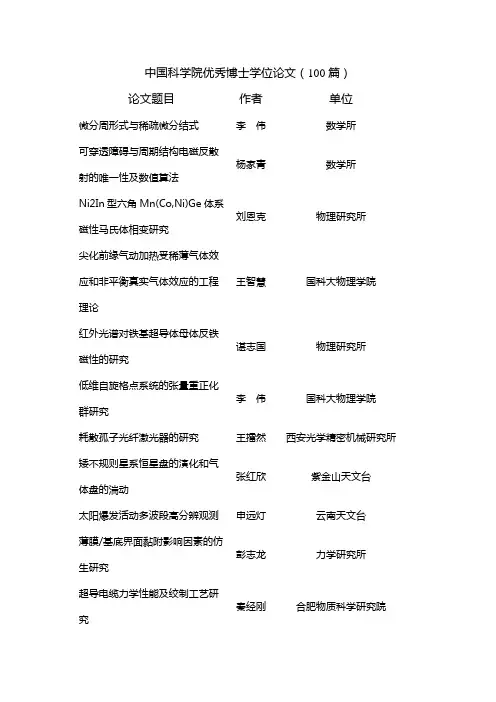

中国科学院优秀博士学位论文(100篇)论文题目作者单位微分周形式与稀疏微分结式李伟数学所可穿透障碍与周期结构电磁反散杨家青数学所射的唯一性及数值算法Ni2In型六角Mn(Co,Ni)Ge体系刘恩克物理研究所磁性马氏体相变研究尖化前缘气动加热受稀薄气体效应和非平衡真实气体效应的工程王智慧国科大物理学院理论红外光谱对铁基超导体母体反铁谌志国物理研究所磁性的研究低维自旋格点系统的张量重正化李伟国科大物理学院群研究耗散孤子光纤激光器的研究王擂然西安光学精密机械研究所矮不规则星系恒星盘的演化和气张红欣紫金山天文台体盘的湍动太阳爆发活动多波段高分辨观测申远灯云南天文台薄膜/基底界面黏附影响因素的仿彭志龙力学研究所生研究超导电缆力学性能及绞制工艺研秦经刚合肥物质科学研究院究Ni和Eu在固/水界面作用机制研盛国栋合肥物质科学研究院究反物质氦4原子核的实验观测及薛亮上海应用物理研究所其产生机制研究多夸克强子态研究吴佳俊高能物理研究所InSe系列光电转化纳米材料的设王建军化学研究所计制备与性能研究芳香折叠体的构筑及性能研究甘泉化学研究所介孔氧化硅纳米载药体系的设计陈雨上海硅酸盐研究所合成、多功能化与医学应用研究基于DNA的功能化纳米材料的设裴昊上海应用物理研究所计及其在生物诊断中的应用类蜘蛛丝结构仿生纤维的制备及柏浩国家纳米科学中心其浸润性研究F+HD/D2反应体系的高分辨态态董文锐大连化学物理研究所动力学研究铜参与的氧化三氟甲基化反应储玲玲上海有机化学研究所铁性序演化及其热效应李昺金属研究所染料敏化太阳电池电解质及相关白羽长春应用化学研究所界面物理化学的研究基于二元光学元件的三维聚焦光余俊杰上海光学精密机械研究所场整形技术过渡金属催化下多氟芳烃化合物的直接官能团化反应及其应用研樊士璐上海有机化学研究所究吲哚及吲哚啉多环结构的不对称蔡泉上海有机化学研究所高效构建方法研究高分子主体材料与磷光材料的合邵世洋长春应用化学研究所成与性能扩展稠环酰亚胺功能分子的设计、岳晚化学研究所合成及其性能研究新颖四元硫化物的合成与二阶非陈梅春福建物质结构研究所线性光学研究新型结构胶体光子晶体的制备与丁涛化学研究所表征Pt基双组分催化体系的构建及反慕仁涛大连化学物理研究所应活性研究有机分子电子器件的制备及性能温雨耕化学研究所研究三相萃取传质机理与过程强化于品华过程工程研究所微通道内多相混合、传质及反应过苏远海大连化学物理研究所程强化研究进化遗传学中的贝叶斯推断张驰动物研究所毛细管电泳-激光诱导荧光偏振分章大鹏生态环境研究中心析:单核苷水平核酸适配体-蛋白质相互作用研究新疆西天山–西准噶尔地区晚古唐功建广州地球化学研究所生代岩浆岩的成因及其对地壳生长、铜金成矿的意义自然生物膜控制营养盐流失及其吴永红南京土壤研究所相关污染的作用机制与技术早中生代雪峰山造山带的构造演褚杨地质与地球物理研究所化群居、散居型飞蝗代谢组学的比较武睿动物研究所研究外来入侵植物防御昆虫能力的进王毅武汉植物园化—以乌桕为例中国北方温带草原植物群落对全杨海军植物研究所球变化的响应中国主要人为汞污染源汞含量和尹润生地球化学研究所汞同位素地球化学特征研究全球日冕演化的自适应数据驱动江朝伟空间科学与应用研究中心模式和日冕磁场外推分子印迹聚合物膜离子选择性电梁荣宁烟台海岸带研究所极技术研究磁云边界层与磁场重联王翼空间科学与应用研究中心热带印度洋海温对南亚高压年际屈侠大气物理研究所和年代际变化的影响及其数值模拟硫酸盐还原菌电化学快速检测研万逸海洋研究所究我国西南地区气候变化研究李宗省寒区旱区环境与工程研究所晚第四纪青海湖湖面变化光释光刘向军青海盐湖研究所年代学中国大陆地震应力传输及断层相单斌测量与地球物理研究所互作用的研究新疆高寒草原植被群落与温室气李凯辉新疆生态与地理研究所体排放对氮沉降的响应中国区域地表太阳辐射的估算及唐文君青藏高原研究所其时空变化特征分析小鼠卵细胞重编程机制研究杨辉上海生命科学研究院探索FGF13调控神经元发育的功吴青峰上海生命科学研究院能与机制秀丽线虫凋亡细胞吞噬受体陈迪笛遗传与发育生物学研究所CED-1的循环机制及其介导的细胞骨架重排机制研究用于纤维素制液体燃料的嗜热厌林璐青岛生物能源与过程研究所氧菌产能遗传机制研究白介素-17 介导的自身免疫反应朱书上海生命科学研究院的分子调控机制研究上皮细胞的纤毛发生和极性分裂曹景利上海生命科学研究院的调节机理神经调节素1(Neuregulin 1)在颞叶癫痫发生过程中的作用及其分谭国鹤上海生命科学研究院子细胞学机制的研究基于高效诱导体系的小鼠诱导重陈捷凯广州生物医药与健康研究院编程机理研究米团花和紫茎泽兰的次生代谢产骆世洪昆明植物研究所物及其生态学功能研究Med23与剪接因子hnRNP L的相黄燕上海生命科学研究院互作用以及功能研究混合人群和疾病基因的自然选择靳文菲上海生命科学研究院研究拟南芥磷脂酰肌醇磷酸激酶梅钰上海生命科学研究院PIP5K2在侧根发育、向重性及耐盐中的功能和作用机制研究含氟调聚物醇(FTOHs)对鱼类刘春生水生生物研究所的内分泌干扰效应不对称重排反应构建手性季碳氨朱庭顺上海药物研究所基酸及硫手性新型双齿配体的设计与在不对称催化反应中的应用CD146分子促进乳腺癌侵袭转移的机制研究曾启群生物物理研究所顽固细菌DNA甲基化模式的模拟及遗传操作张国强微生物研究所GATA类转录因子介导光和油菜素甾醇对光形态建成的调控罗小敏植物研究所基于自主开发和商用RSoft软件的光子晶体理论研究和器件设计江斌半导体研究所面向多层次认知的海量多媒体检索技术研究张史梁计算技术研究所FMCW SAR新体制及信号处理方法研究刘悦电子学研究所基于神经网络的非线性系统控制自适应动态规划方法研究王鼎自动化研究所危险化学品检测用荧光传感材料的设计、制备及性能研究何超上海微系统与信息技术研究所增强视觉感知的抽象化绘制技术王山东软件研究所超级电容器石墨烯基电极材料的制备与性能研究陈尧电工研究所面向社会媒体的协同搜索和推荐技术研究桑基韬自动化研究所无线传感器网络传输可靠性保障关键技术研究李立群软件研究所室温高灵敏度场效应自混频太赫兹波检测器孙建东苏州纳米技术与纳米仿生研究所深亚微米闪存分立器件的总剂量辐射效应及加固技术研究刘张李上海微系统与信息技术研究所明代后期的火器与筑城郑诚自然科学史研究所补偿性还是非补偿性规则:探析风险决策的神经机制饶俪琳心理研究所时序预测的数据特征驱动分解集成方法论研究及其应用汤铃科技政策与管理科学研究所一类椭圆偏微分方程解的水平集的高斯曲率估计张伟中国科学技术大学非线性方程间断有限元方法误差分析以及后处理技术季良月中国科学技术大学自旋调控技术研究及绝热量子算法的核磁共振实现徐南阳中国科学技术大学铁基高温超导体的相图和同位素效应及其相关层状化合物的研究刘荣华中国科学技术大学回音壁模式微腔量子电动力学的实验研究董春华中国科学技术大学高亮度多光子纠缠态的制备与应姚星灿中国科学技术大学用一维电子体系及铁基超导体电荷张汇中国科学技术大学序的扫描隧道显微术研究基于微/纳米结构单元的有序组装姚宏斌中国科学技术大学制备仿生结构功能复合材料响应性聚合物材料的合成及其在李昌华中国科学技术大学检测方面的应用高红移大质量早型星系的形成及范璐璐中国科学技术大学演化电子辐射带形成和演化的全球动苏振鹏中国科学技术大学力学模型流感病毒神经氨酸酶的结构、耐药李青中国科学技术大学及新型抑制剂作用的机制研究质子导体固体氧化物燃料电池的赵凌中国科学技术大学阴极材料及其电化学研究基于局部特征的视觉上下文分析周文罡中国科学技术大学及其应用基于局部特征的视觉上下文分析袁晶中国科学技术大学及其应用过去2000年西沙群岛生态环境对徐利强中国科学技术大学气候变化和人类活动的响应。

新疆西天山晚古生代铁矿床研究作者:王磊来源:《地球》2014年第01期[摘要]新疆西天山成矿带是多金属成矿带,近年来在该地区进行的铁矿勘查工作取得了很大的进展,相继发现了查岗诺尔、备战、智博及敦德多个铁矿床。

目前,对该地区铁矿床的研究程度较低,成矿环境和规律认识也不够清楚,缺乏综合性的研究。

本文从新疆西天山晚古生代铁矿床的地质背景、分布规律及矿床类型等方面进行描述。

西天山的铁矿床在成因上可划分为矽卡岩型和海相火山岩型两大类,对海相火山岩型再根据矿化类型可以细分为火山岩浆-热液型、火山沉积型和类矽卡岩型。

西天山晚古生代铁矿床的成矿地质背景和成矿过程分析研究显示,该地区石炭纪晚期属于碰撞造山晚期阶段的陆缘弧环境,局部发生了挤压-伸展的构造转变,这种环境是铁矿形成的有利条件,通过对比研究认为该地区的铁矿床形成与火山-侵入活动存在着成因上的密切关系,其形成时间接近或略晚于火山活动时期,岛弧岩浆作用携带的深部铁质可能为该地区成矿物质的主要来源。

[关键词]新疆西天山晚古生代铁矿床[中图分类号] P641.4+63 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2014)-1-12-1新疆西天山成矿带是我国重要的铁铜金成矿带之一,也是中亚成矿域的重要组成部分。

目前,西天山铁矿勘查工作取得了重大进展,查岗诺尔、备战、智博及敦德等数个铁矿床相继被勘查或发现,这些铁矿床大体上是赋存于火山碎屑岩或安山质熔岩中,其中多数在规模上已经达到了大中型且品位相对较高,初步累计得出的探获铁矿石资源量约为十二亿吨,成为了重要的大型铁矿开发基地。

1地质背景西天山位于新疆天山西段北部,处于中亚增生型造山带的西南缘,外形上呈三角形,呈向北和向南逆掩推覆扇状展布。

该区域内地质历史时期火山活动较为频繁,喷发时代主要为海西期以及局部为加里东晚期,总体上火山呈近东西向带状分布。

西天山成矿带蕴藏着丰富的矿产资源,具有鲜明的特征,包括地质条件多样、矿种较齐全、成矿时代多以及成矿带分布广等。

复合类前陆盆地的构造演化特征—以准噶尔盆地为例中国中西部广泛发育挤压构造背景下的中新生代陆相盆地,它的形成和发展与特提斯构造域(特提斯洋壳的俯冲和印度板块的俯冲碰撞)和印支运动期前已缝合的块体与块体之间的活动(伸展、挤压挠曲和走滑作用以及引起的热体制)有密切的关系[1]。

在这种复杂的构造背景下,形成的盆地类型与界Dickinsion等(1974) 定义的典型前陆盆地(周缘前陆盆地和弧后前陆盆地)有明显差别.一些学者分别称其为“陆内前陆盆地”(陈发景,1997) 、“再生前陆盆地”(卢华复等,1994;刘和甫等,2000) 及“C 型前陆盆地”(罗志立,1982 ;车自成等,1998) 等[2].因此,将此类与传统前陆盆地在成因机制上有某些相似之处,但形成构造背景有所不同的盆地称为“类前陆盆地”。

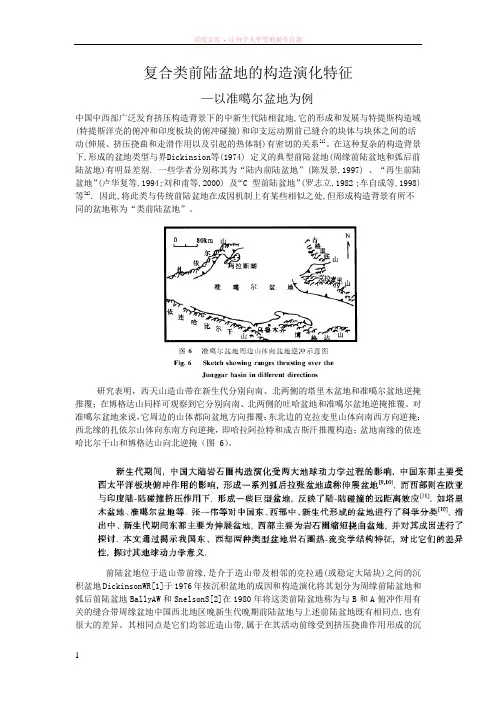

研究表明,西天山造山带在新生代分别向南、北两侧的塔里木盆地和准噶尔盆地逆掩推覆;在博格达山同样可观察到它分别向南、北两侧的吐哈盆地和准噶尔盆地逆掩推覆。

对准噶尔盆地来说,它周边的山体都向盆地方向推覆:东北边的克拉麦里山体向南西方向逆掩;西北缘的扎依尔山体向东南方向逆掩,即哈拉阿拉特和成吉斯汗推覆构造;盆地南缘的依连哈比尔干山和博格达山向北逆掩(图 6)。

前陆盆地位于造山带前缘,是介于造山带及相邻的克拉通(或稳定大陆块)之间的沉积盆地DickinsonWR[1]于1976年按沉积盆地的成因和构造演化将其划分为周缘前陆盆地和弧后前陆盆地BallyAW和SnelsonS[2]在1980年将这类前陆盆地称为与B和A俯冲作用有关的缝合带周缘盆地中国西北地区晚新生代晚期前陆盆地与上述前陆盆地既有相同点,也有很大的差异。

其相同点是它们均邻近造山带,属于在其活动前缘受到挤压挠曲作用形成的沉积盆地。

不同点则是,中国西北地区的晚新生代晚期前陆盆地在时间上不是发生在紧接洋壳消亡,陆—陆(或弧—陆)碰撞形成的造山带之后,而是在碰撞后又间隔了较长时间由造山带再活动产生的;在空间上位于远离喜马拉雅期缝合带的大陆内部。

中国地壳构造发展阶段介绍胡经国本文作者的话本文根据有关大地构造文献和资料编写而成。

现将它作为大地构造学科普文章奉献给地球科学爱好者和有志于从事大地构造科学研究事业的学子阅读,并将其作为大家进一步了解和研究的参考。

希望能够得到大家的指教和喜欢!以下是正文中国地壳构造发展阶段,主要依据构造格局和古地理轮廓的重要变化,并以构造运动期为划分标准。

现代地质研究,虽然把地壳和上地幔顶层共同组成的岩石圈看作一个整体,但是据以划分构造阶段的主要事实和现象,实际上限于地壳的范围。

所以,构造阶段主要是指地壳构造发展的阶段。

构造阶段的概念源于人们对地质历史上造山运动和造山期的认识。

由于造山期代表地壳运动的强化期,具有突发性质,因而可用以划分构造阶段。

一般说来,构造大阶段和构造阶段基本上是全球性的。

但是,造山期和构造期可因大区而有不同。

中国和亚洲东部构造发展阶段的特点是:①、震旦纪前的晋宁运动影响普遍,地台形成及其盖层开始的时期明确;②、海西运动和印支运动在很多地区不易区分。

按构造发展阶段可作出大地构造区划(图略)。

中国地壳构造发展大阶段,包括:陆核形成大阶段、地台形成大阶段、联合古陆形成大阶段、联合古陆解体大阶段。

在发展大阶段下可分出发展阶段。

各发展阶段发生的主要地质事件如下表所示(表略)。

一、陆核形成大阶段形成于28亿年前的古陆核见于华北地区。

西部的鄂尔多斯陆核大部为中生界盖覆,由以麻粒岩变质相为主的岩系构成,与集宁群相当。

华北东北部有蓟辽陆核,组成岩系以迁西群、阜平群为代表。

东南部有河淮陆核,主要构成岩系是麻粒岩和片麻岩,有时也有镁质大理岩和石墨片岩等。

在扬子地台上,由于出露于黄陵背斜的崆岭群麻粒岩有28亿年的变质年龄值,因而鄂西-川中可能是古陆核。

大别山群虽然也有超过28亿年的岩石,但是无法识别由其构成的地块。

此外,塔里木地台南部,地球物理特征与华北的陆核区相似。

由于阿尔金山地区已确定有太古宙地层,因而塔南陆核可能存在。

阿尔泰冲乎尔盆地花岗质侵入体的锆石SHRIMP U-Pb定年及其构造意义曾乔松,陈广浩,王核,单强中国科学院广州地球化学研究所成矿动力学实验室,广东广州510640中国阿尔泰地区属于中亚造山带的一个重要组成部分,自前寒武纪以来发生了多期次的构造-岩浆事件,形成了大面积花岗岩,这些花岗岩是研究阿尔泰地区显生宙以来构造演化、地壳增生和造山作用理想而重要的目标和对象。

前人用不同的方法对阿尔泰花岗岩类进行了大量的分析测试,获得了一大批年龄数据。

研究表明,阿尔泰花岗岩类形成时代主要为加里东期和海西期,印支、燕山期花岗岩很少。

由于以前的花岗岩类年龄数据年龄跨度大,精确度不高,有些结果并不代表岩体侵位年龄,而且所作同位素年龄测定无论在方法、对象还是样品代表性上均存在较大的局限性,制约了对阿尔泰地区的构造环境、构造演化、造山作用及地壳增生的进一步认识。

最近几年阿尔泰花岗质类岩石的锆石SHRIMP U-Pb方法精确定年显示,阿尔泰造山带不仅大量产出早古生代花岗岩,而且发现其分布范围涉及到阿尔泰南缘甚至整个造山带,这些研究发现对阿尔泰造山带岩浆作用的时限、规模、特征和性质的认识起到了很大促进和深化作用,因此花岗岩的研究有助于对该时期的造山作用和地壳增生方式的正确理解和认识。

1︰20万阿尔泰及琼库尔幅区域地质图上,冲乎尔及邻近地区花岗岩类形成时代大多以海西期为主,早古生代(加里东期)花岗岩出露较少,且主要分布在阿尔泰山北部地区,受南北向基底构造所控制,多以岩株和小岩基产出。

由于冲乎尔地区一直没有精确的岩体和地层年龄资料和高质量的地球化学分析测试数据,从而限制了对该火山沉积盆地的构造属性和区域构造体制的认识。

本次研究我们对阿尔泰冲乎尔盆地北缘花岗质类岩石进行了岩石学、岩石地球化学研究及锆石SHRIMP U-Pb定年。

试图通过花岗质类岩石的研究,对冲乎尔地区乃至整个阿尔泰地区早古生代的大地构造环境、构造-岩浆事件及构造演化等方面进行研究及探讨。

收稿日期:2004-09-15;改回日期:2004-10-20;责任编辑:孙义梅。

基金项目:国家自然科学基金项目(40372050);国土资源部地质大调查项目(200310200064)。

作者简介:张 达,男,副教授,博士,1967年出生,构造地质学专业,主要从事区域构造和区域成矿规律的研究。

第32届国际地质大会造山带和蛇绿岩研究进展张 达,吴淦国(中国地质大学“岩石圈构造、深部过程及探测技术”教育部重点实验室,北京 100083)摘要:第32届国际地质大会反映了近年来造山带和蛇绿岩研究的最新成果。

太古代与年轻造山带对比研究表明决定造山带几何特征的主要因素是它们与同造山及造山期后的伸展构造体制的响应方式。

进一步分析了中新元古代罗得利亚超大陆的形成与裂解机理。

分析了晚前寒武纪—古生代造山作用过程及可能模式。

造山带形成后其深部表露、抬升和剥蚀过程与气候及环境演变有紧密的关系,是当前及今后地球科学的重要研究领域。

蛇绿岩的岩浆成因并不能用一种简单的模式来解释,研究表明蛇绿岩岩浆具多成因。

提出了蛇绿岩套的双离散侵位模式、多米诺旋转侵位模式、俯冲快速折返就位模式。

对比表明特提斯及环太平洋蛇绿岩的来源、演化及就位特征具明显的多样性。

关键词:第32届国际地质大会;造山带;蛇绿岩;研究进展中图分类号:P54 文献标识码:A文章编号:1000-8527(2004)04-0443-060 引 言第32届国际地质大会关于造山带和蛇绿岩方面有3个专题,其中包括T07———造山带的剥露、T27———蛇绿岩及大洋岩石圈、T31———前寒武及古生代造山带。

每个专题中又有若干个主题和专题的主要内容相关,基本涵盖了专题研究的各个方面。

本次大会这3个专题共收到摘要357篇,其中大会口头报告166篇,展讲191篇。

综合摘要、部分报告及展示内容,本次大会广泛反映了造山带及蛇绿岩带的最新研究成果及国际前沿研究领域的最新进展。

其中造山带的研究范围较广,时间上涵盖了前寒武纪的罗得利亚超大陆的聚合及裂解,到古生代活动造山带的演化过程,到中生代与泛大陆相关的各类造山带的地球动力学特征;空间上包括不同时代分布于全球的各主要造山带及古大陆边缘造山带,同时还涉及造山带深部作用过程及表露机制及其与地球表面作用效应。

新疆西天山卡特巴阿苏大型金铜矿床赋矿岩体岩石学,元素组成和时代

- 该金铜矿床位于新疆西天山地区的卡特巴阿苏地区,是一个大型的矿床。

- 矿床的赋矿岩体主要为侵入岩,包括二长花岗岩、花岗闪长岩和辉绿岩等。

- 这些岩石的元素组成表明,它们富含Cu、Au、Ag等金属元素,具有很高的矿化潜力。

- 矿床的形成时代为晚古生代晚期至中生代早期,主要形成于侵入岩的形成和变质作用的过程中。

- 研究表明,该矿床的形成与地壳构造演化密切相关,是地壳构造变化和热液作用的结果。

- 该矿床的发现对于新疆地区的矿产资源开发和经济发展具有重要意义,也为矿床形成机制的研究提供了重要的实例。

西天山造山带的古生代构造演化与地壳增生:来自花岗西天山造山带的古生代构造演化与地壳增生:来自花岗岩的证据龙灵利1, 高俊1, 钱青1, Reiner Klemd21中国科学院地质与地球物理研究所,北京1000292Mineralogisches Institut, Universität Würzburg, Am Hubland 97074, Würzburg, Germany中亚造山带是不同于俯冲型和碰撞型的造山带,是全球显生宙大陆地壳增生最显著的地区,为造山带前沿热点研究对象。

西天山造山带位于中亚造山带的西南缘,其对认识中亚造山过程和大陆地壳增生具有重要意义。

西天山造山带古生代经历了复杂的构造演化过程,其间发育的花岗岩记录了该过程的重要信息。

同为中亚增生造山带的重要组成部分,相对于周边东准噶尔、西准噶尔、阿尔泰山及阿拉套山地区,西天山地区显生宙地壳增生的信息和证据较少。

本次研究新获得西天山花岗岩25个高精度SHRIMP和LA-ICPMS锆石U-Pb年龄数据。

花岗岩的形成分为两个阶段:896Ma的花岗片麻岩反映了前寒武纪基底岩系的形成时间,470Ma~247Ma间的花岗岩记录了西天山古生代造山过程。

西天山花岗岩由中基性岩、中性岩、中酸性岩到酸性岩组成,以中酸性和酸性岩为主。

岩石类型主要为花岗岩、花岗闪长岩、石英正长岩及二长闪长岩。

不同构造单元发育的不同类型花岗岩:伊犁板块北缘花岗岩主要形成于晚古生代(413Ma~281Ma),413Ma~297Ma的花岗岩具有类似于大陆弧花岗岩的特征,281Ma镁质钙碱性偏铝质闪长岩为后碰撞造山阶段岩浆活动的产物;伊犁板块南缘发育早古生代470Ma加厚下地壳部分熔融形成的埃达克质闪长岩以及430Ma后碰撞碱长花岗岩,晚古生代348Ma火山弧花岗岩和三叠纪后碰撞花岗岩;中天山花岗岩形成于479Ma ~ 247Ma,主要集中在433Ma~321Ma间。

479Ma~321Ma的花岗岩大多为镁质钙性-碱性岩,少数为铁质钙碱性-碱性岩,它们表现为大陆弧花岗岩的特征,少量形成于276Ma~247Ma间的后碰撞花岗岩一定程度继承了先存岩浆弧的特征;南天山(塔里木板块北缘)花岗岩形成于420Ma~411Ma和285Ma左右两个阶段,420Ma~411Ma间的镁质钙性-碱性岩花岗岩,可能为拉伸环境下的产物,285Ma花岗岩主要为铁质钙碱性-碱钙性岩,SiO2含量高、全碱含量高、表现明显的Eu,Ba,Sr,P,Ti的负异常,具有类似于A型花岗岩的地球化学特征,它们形成于后碰撞造山过程中的拉伸环境。

初步建立西天山造山带古生代构造演化模型:早寒武纪,沿那拉提北缘断裂帖尔斯克依古洋形成,它将伊犁板块和中天山板块分隔开来,当时中天山板块和塔里木板块连在一起。

帖尔斯克依古洋向两侧伊犁板块和中天山板块之下发生双向俯冲,晚奥陶纪早期,帖尔斯克依古洋闭合,伊犁板块和中天山板块碰撞缝合。

同时,中天山-塔里木板块开始伸展拉张,古南天山洋逐渐发育形成。

早志留纪,古南天山洋开始向伊犁-中天山板块之下俯冲,形成火山弧型花岗岩。

志留纪中期,古南天山洋达到相当规模,这一时期洋壳俯冲活动强烈,在中天山形成大量的花岗岩。

石炭纪末期,古南天山洋消失,塔里木板块与伊犁-中天山板块碰撞。

晚寒武纪,准噶尔洋在中天山北缘出现,奥陶纪开始向伊犁板块之下俯冲,在伊犁板块北缘发育岩浆弧。

晚石炭纪,古准噶尔洋闭合消失。

石炭纪末塔里木、伊犁-中天山和准噶尔板块拼合在一起。

二叠纪开始西天山地区处于后碰撞造山阶段,该阶段的岩浆活动可能一直持续到早三叠纪。

西天山花岗岩87Sr/86Sr初始值介于0.703226~0.716343之间,εNd(t)值介于-6.50~2.03之间。

Sr、Nd同位素特征综合显示西天山造山带花岗岩形成的源区并不单一,是壳源和幔源岩浆混合而成。

古生代时期,西天山地区大陆地壳沿活动大陆边缘发生了显著的侧向增生,而后碰撞幔源物质添加导致的垂向生长并不很显著。

Paleozoic tectonic evolution and continental growth of the West Tianshan Orogen: evidence from granitoidsLingli Long1, Jun Gao1, Qing Qian1, Reiner Klemd21Key Laboratory of Mineral Resources, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, PO Box 9825, Beijing 100029, China2Mineralogisches Institut, Universität Würzburg, Am Hubland 97074, Würzburg, Germany The Central Asian Orogen Belt (CAOB), which is different from the subductional orogen and the collisional orogen, is known as the most important site of crustal growth in the Phanerozoic, and it has been a ‘hot spot’ for studying the orogenic belts. The Chinese West Tianshan Orogen is occupying the west-southern part of the CAOB and is of great importances for geologists to understand the orogenic processes and the continental growth in the Central Asia.The West Tianshan Orogen had undergone complex tectonic evolutional processes in Paleozoic times and large volumes granitic rocks have recorded important information about these processes. Litter is known about Phanerozoiccontinental growth in the Western Tianshan area so far, compared with the other areas of the CAOB, such as eastern Junggar, western Junggar, Altai and Alakol.25 precise SHRIMP U-Pb zircon and LA-ICPMS U-Pb zircon ages have been obtained in this study. The granitic rocks in western Tianshan had been formed during two periods: the granitic gneiss with an age of 896Ma, possibly representing the forming age of the Precambrian basement; the granitic rocks with ages varying from 470Ma to 247Ma, recording the Paleozoic orogenic process of western Tianshan.The granitoids in western Tianshan are composed of intermediate-basic rocks, intermediate rocks, intermediate-acid rocks and acid rocks, mainly intermediate-acid rocks and acid rocks. They are mostly granite, granodiorite, quartz syenite and monzodiorite. Different types of granitic rocks are exposed in different tectonic units. The granitoids on the northern margin of the Yili Plate mainly formed in late Paleozoic (413Ma ~ 281Ma), those with ages varying from 413Ma to 297Ma show continental arc affinities and the magnesian calc-alkalic metaluminous diorite of 281Ma display the geochemical characteristics similar to those of granites formed during the post-orogenic period. The granitiods on the southern margin of the Yili Plate include the adakite diorite of 470Ma which was formd by partial melting of thickened lower crust, the post-collisional alkali-feldspar granite of 430Ma, the volcanic arc granite of 348Ma and the Triassic post-collisional granite. The granitoids in the Central Tianshan Plate formed in 479Ma ~ 247Ma, mainly in 433Ma ~ 321Ma. The granitic rocks with ages of 479Ma ~ 321Ma are magnesian calc-alkalic to alkalic rocks with continental arc affinities. A few post-collisional granitoids of 276Ma ~ 247Ma may have inherited the geochemical characteristics of pre-existing arc magma. The granitic rocks in Southern Tianshan (northern margin of the Tarim plate) formed two stages, 420Ma ~ 411Ma and ca.285Ma. The magnesian calcic to alkalic granites of 420Ma ~ 411Ma may formed during the extension process of the continental margin. The granite of 285Ma includes mostly ferroan calc-alkalic to alkali-calcic rocks with high SiO2 and high alkaline contents, and obviously negative anomaly of Eu, Ba, Sr, P, Ti, similar to the geochemical characteristics of the A-type granite which is formed during post-collisional extension.A model for Paleozoic tectonic evolution of the West Tianshan Orogen has been proposed here on the basis of the new results obtained in this study and the previous published data. In Early Cambrian, the Terskey Ocean occurred along the North Nalati fault (NNF), and it separated the Yili plate from the CentralTianshan plate which was probably connected with the Tarim plate. The Terskey Ocean probably subducted towards south under the Central Tianshan plate and towards north under the Yili plate simultaneously. In the early stage of Late Ordovician, the Terskey Ocean had been closed, and the Yili and Central Tianshan plates collided. Meanwhile, extension happened within the joint Central Tianshan and Tarim plates gradually and the Paleo-South Tianshan Ocean had been formed. In Early Silurian, the Paleo-South Tianshan Ocean began to subduct beneath the composite Yili-Central Tianshan plate, which was intruded by volcanic arc granitoids. In Middle Silurian, the Paleo-South Tianshan Ocean, which had reached a certain width, was subducting strongly. And this subduction may have produced voluminous granitoids in the Central Tianshan plate. In the latest stage of Carboniferous, the Paleo-South Tianshan ocean closed, and the Yili-Central Tianshan plate and Tarim plate collided. In Late Cambrian, Paleo-Junggar Ocean occurred to north of the Yili plate; and started to subduct towards south under the Yili plate in Ordovician. This subduction may have produced a magma arc on the northern margin of the Yili plate. In Late Carboniferous, the Paleo-Junggar Ocean had been closed. The Yili-Central and Junggar plates amalgamated together. The West Tianhan Orogen may undergo a post-collisional collapse since Permian. And the magmatic activities may continu to early Triassic.The initial 87Sr/86Sr ration of the granitic rocks in the western Tianshan Mountains varies from 0.703226 to 0.716343, and Nd(t)from -6.50 to 2.03. The characteristics of Sr-Nd isotope indicate that the source of granitic material is not a sole source, which may be produced by mantle-crust magma mixing. In Paleozoic time, lateral growth of the continental crust along active continental margins was dominant, whereas the vertical growth of continental crust resulted from post- collisional mantle derived magmas was not obvious.。