第六讲 要素主义课程理论

- 格式:ppt

- 大小:182.00 KB

- 文档页数:33

要素主义课程理论基本观点浅析要素主义教育从20世纪30年代开始一度占据了教育领域的统治地位。

而这样的一个课程理论,它产生的时代背景是怎样的?代表人物又是如何?哲学基础是什么?它又有着怎样的课程观呢?本文依据这样的思路,结合大量的文献,对这些问题做了简要地概述,并在文章最后分析了要素主义课程理论的历史功绩及其局限之处。

标签:要素主义;哲学基础;课程观“要素主义(the essentialism)”这个名称最早由德米亚希克维奇(Michael demashkevich)提出。

①Essential的涵义是“本质的”、“基本的”、必不可少的、精华的、要素。

要素主义者极其重视“the essentials”,要素主义课程强调人类文化中的“要素”或“本质”对世界变化的意义而得名要素主义是在反思和反对进步主义教育运动的潮流中出现和发展起来的。

但要素主义并不全盘否定杜威的认识论,只是反对进步主义者的某些言论;不反对整个进步主义教育,而是反对进步主义者的某些具体主张,因此也被称为“新传统主义课程”。

1 要素主义课程观的哲学基础1.1 要素主义教育哲学的时代背景及代表人物20世纪20年代末30年代初的经济危机严重打击着美国社会,面对这样混乱的局面,一些人把批判的矛头直指当时美国教育理论界所推行的以杜威为代表的进步主义教育运动。

1938年,在要素主义促进美国教育委员会成立大会上,巴格莱(W.C.Bagley,1847-1946)发表了著名的《一个要素主义者促进美国教育的纲领》。

在这篇文章中,巴格莱等要素主义者指出了进步主义课程的几点失误,并大声疾呼:“我们的公立学校难道不应通过下列科目——阅读、书法、算术、历史方面的系统训练,使儿童为成人职责做准备吗?难道不需要上述科目并在必要时强调纪律、服从以及作为补充而非中心的已知的非正式学习吗?”②要素主义课程理论的形成和发展主要分为两个阶段:1938~1945年为第一阶段,以1938年“要素主义促进美国教育委员会”成立为标志,要素主义课程处于形成阶段。

要素主义课程理论

要素主义课程理论是一种课程设计理论,旨在建立一种有效的教育课程,使学习者受益最大化。

它倚赖于课程要素,并以此为基础来设计课程体系。

要素主义课程设计理论以英国教育家约翰·李斯特提出的“要素分析”为基础,把课程的每一部分都定义为要素,以便进行系统的分析和设计。

要素主义课程理论的核心是一种有组织的、有系统的、有针对性的教育课程设计方法,它的目的是为教师和学生提供有用的信息,以便他们能够制定和实施有效的课程。

要素主义课程设计理论把课程设计分成三个阶段:定义、分析和组织。

定义阶段是指明确课程的目标,要求,学习内容,学习资源和学习方式。

分析阶段指的是确定课程的结构,组织方式,课程的组成部分,教学方法和评估方法,以及如何达到课程目标。

最后,组织阶段指的是将所有要素组合在一起,形成一个完整的课程体系。

要素主义课程理论是一种有效的课程设计理论,它可以帮助教师有效地构建课程,以满足学习者的需求,实现学习者的目标。

它还可以帮助教师更好地理解课程内容和教学方法,使学习者有效地学习。

此外,要素主义课程理论还可以帮助教师有效地评估学习者的学习进度和成果,从而更好地实现课程的目标。

总之,要素主义课程理论是一种有用的课程设计理论,它可以帮助

教师更好地构建课程,为学习者提供更有效的学习环境,以实现学习者的目标。

要素主义教育理论摘要:要素主义教育理论诞生于20 世纪30 年代的美国,是进步主义教育理论面对社会危机时软弱无力,急需建立新的教育理论以重振教育实践的产物,要素主义以国家本位的教育目的观、文化传统与学科知识为要素的课程观、教师中心的教学观在美国近百年的教育发展中影响着教育实践。

要素主义主张学校应当把人类文化中最基本的要素传授给青年一代,应向学习者授予社会所必需的“共同知识”和“共同价值”,以使学习者能够掌握社会所必需的“起码的知识、技能和态度”。

关键词:要素主义教育理论社会需要要素主义教育理论是美国教育史上比较有影响的一派教育理论,它产生于20 世纪30 年代,在近百年的发展中几经沉浮,一直对美国教育实践具有重要影响,要素主义主张重视传统和回归基础,主张向学生传授学术知识和道德养成方面最基本和核心的要素,要素主义教育理论虽不属于某派哲学体系,但任何一种教育理论都可以寻出其哲学依据,要素主义教育理论的哲学依据实质上是唯心主义的唯实论(Realism)和唯心主义的观念论(Idealism)。

“要素主义”一词最早由德米亚西克维奇于1935 年提出。

要素主义(Essentialism)有几种不同的译法,如本质主义、精粹主义、精华主义等。

就essential 一词来看,意为“本质的”、“基本的”、“必不可少的”、“精华的”以及“要素的”,商务印书馆出版的《新华词典》中对要素的解释是构成事物的必要因素。

要素主义者所指的要素,即是人类一代代传继下来的优秀文化遗产,包括学术、艺术、道德、技术、习惯等,这些文化遗产应该是社会延续、学术发展必不可少的基本因素。

要素主义主张学校应当把人类文化中最基本的要素传授给青年一代,应向学习者授予社会所必需的“共同知识”和“共同价值”,以使学习者能够掌握社会所必需的“起码的知识、技能和态度”。

这种教育观点在西方具有悠久的历史传统,早在欧洲文艺复兴时期的人文主义运动中就已产生。

夸美纽斯、洛克、裴斯泰洛齐、赫尔巴特都可归属要素主义教育思想范畴之中。

要素主义课程

在理论价值上,要素主义强调课程应该传递人类文化中基本的要素。

而这些文化通常都是严格按照逻辑组织而成为学科来供学习者学习,学习者通过对这些凝结人类智慧的知识掌握,一方面能够提高自

我服务于社会发展,而有些个别具有较高智力的学习者,也就是“天才儿童”,他们对知识的掌握,将会对国家命运的发展产生不可估量的影响,这也就是美国在特殊时期重视选择要素主义课程理论的原因之一。

在实践价值上,要素主义课程观从正式形成之初就是一个有组织、有

纲领的运动,它针对现代美国教育所存在的弊病,讨求解决问题的思路。

要素主义课程理论在课程内容的组织上,强调学科课程。

要素主

义者认为要给学生提供分类的有组织的学科课程,特别强调学科之间

以及每个学科内部的严谨的逻辑结构。

如果学校的课程给学生提供的是未经分化的或者是零散的经验或知识,学生势必要自己对它们分化

和组织,这将妨碍教育的效能。

因此要素主义者强调的依然是以“学

科为中心”的课程体系。

在课程实施中,要素主义者强调接受式学习。

在要素主义者看来,教师具有无上的权威,是理智的模范,是知识和真

理的占有者,掌握着学科的逻辑体系,了解教育过程,因此教师们有着绝对的主导权。

另外课程在实施过程中,要素主义者特别强调对学生

心智的训练,尤为强调基础学科方面的训练,认为只有学生掌握了这

些学科知识,才能拥有理性的思维和思考能力。

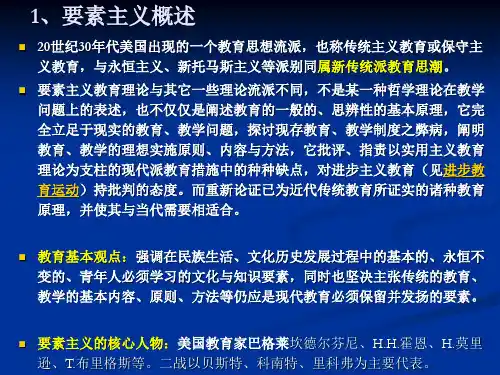

一、要素主义教育的产生与发展要素主义(Essentialism)是20世纪30年代美国出现的与进步主义教育相对立的教育思想流派,又称传统主义教育、保守主义教育。

早期主要代表人物有W.C.巴格莱、I.L.坎德尔、R.芬尼和T.布里格斯等。

1938年2月,巴格莱等人在新泽西州大西洋城成立要素主义者促进美国教育委员会,标志着要素主义教育流派的形成。

巴格莱在会上提交论文《要素主义者促进美国教育的纲领》,作为该团体的理论依据。

要素主义教育流派的形成和发展经历了两个阶段,第一阶段是1938—1945年。

1938年“促进美国教育要素主义委员会”的成立,是这一流派出现的标志。

当时,在要素主义教育流派与实用主义“进步派”的争辩中,要素派处于劣势。

第二阶段是第二次世界大战后至60年代末,特别是在1956年创立“基础教育委员会”后,其势力大大超过实用主义“进步派”。

要素主义流派形成和发展的原因:一是20世纪30年代,面对当时萧条的社会剧变,巴格莱等人认为学校和教育应该承担起促进社会进步和维护社会稳定的职责,这就必须要有适合美国社会需要的强有力的教育理论,在他们看来,要素主义就是这样的教育理论。

为使教育理论获得新生,建立一种强有力的教育理论,并与当时在整个世界正在出现的极权主义作斗争,巴格莱和其他要素主义者一起提出了几条基本的教育原则。

首先,他们认为,正处在发展中的学生有权获得受过良好教育、富有同情心并有良好文化素养的教师的看护和指导。

其次,他们认为强有力的民主主义需要一种民主主义的文化共同体,尽管这种共同体不是静止不变的,教师也应该教给所有孩子。

再次,他们呼吁,学校应提供一种完整、精确、一贯并对学生而言编制良好的特殊的学习计划。

最后,尽管要素主义者认识到在低年级通过活动进行正式学习的必要性,但他们还是主张应“通过教师必须对之负责的系统的学科计划和实施活动”传授经过检验的课程要素。

二是要素主义教育流派的盛行,是适应美苏争霸的需要。

2018福建晋江教师招聘考试:要素主义课程论要素主义课程论要素主义是现代西方教育思想的一个流派,又称传统主义教育、保守主义教育,与进步主义教育对立。

20世纪30年代出现在美国,50年代成为主流,60年代末在美国失去统治的地位。

代表人物:W.C.巴格莱、I.L.坎德尔、R.芬尼、H.H.霍恩、H.莫里逊、T.布里格斯等。

1938年2月,巴格莱在新泽西州大西洋城组织了一个小团体“要素主义者促进美国教育委员会”,并提供一篇题为《要素主义者的纲领》的论文,作为该团体的理论依据。

要素主义者在哲学观点上各不相同,但在教育观点上却是一致的。

他们都强调“种族经验”或“文化遗产”的重要性,认为经过历史检验的多数人的经验比个人经验有意义,比根本没有经过检验的儿童经验更有意义。

他们还认为,在人类遗产中有着“文化上的各式各样最好的东西”,有着“一种知识的基本核心”即所谓共同的、不变的文化要素,其中包括各种基本知识、各种技艺及传统的“态度”、“理想”等等。

而这些要素是人人所必需学习的。

学校的主要任务就是要把这些文化的共同要素传授给青年一代。

要素主义者对进步主义教育(见进步教育运动)持批判的态度。

巴格莱认为,进步主义教育由于强调学习者的兴趣、自由、需要、个人经验、心理组织和学生主动性,忽视努力、纪律、长远目标、种族经验、逻辑联系和教师主动性,完全放弃了以学业成绩的严格标准作为升级的依据,轻视学习的系统性和顺序性,因而不仅降低了教育质量,而且对美国的“民主”起了削弱作用。

坎德尔认为,要素主义者和进步主义教育者一样,关心学习必须依据学习者的能力、兴趣和目的这个原则;但要素主义者认为,那些兴趣和目的必须由富于经验的教师加以改造,因为教师是教材的逻辑组织的主宰者,而且懂得教育发展的过程。

巴格莱和坎德尔的这些观点,是要素主义者最一般的观点。

要素主义教育者强调以学科为中心和学习的系统性,主张应恢复各门学科在教育过程中的地位,严格按照逻辑系统编写教材。

要素主义教育理论摘要:要素主义教育理论诞生于20 世纪30 年代的美国,是进步主义教育理论面对社会危机时软弱无力,急需建立新的教育理论以重振教育实践的产物,要素主义以国家本位的教育目的观、文化传统与学科知识为要素的课程观、教师中心的教学观在美国近百年的教育发展中影响着教育实践。

要素主义主张学校应当把人类文化中最基本的要素传授给青年一代,应向学习者授予社会所必需的“共同知识”和“共同价值”,以使学习者能够掌握社会所必需的“起码的知识、技能和态度”。

关键词:要素主义教育理论社会需要要素主义教育理论是美国教育史上比较有影响的一派教育理论,它产生于20 世纪30 年代,在近百年的发展中几经沉浮,一直对美国教育实践具有重要影响,要素主义主张重视传统和回归基础,主张向学生传授学术知识和道德养成方面最基本和核心的要素,要素主义教育理论虽不属于某派哲学体系,但任何一种教育理论都可以寻出其哲学依据,要素主义教育理论的哲学依据实质上是唯心主义的唯实论(Realism)和唯心主义的观念论(Idealism)。

“要素主义”一词最早由德米亚西克维奇于1935 年提出。

要素主义(Essentialism)有几种不同的译法,如本质主义、精粹主义、精华主义等。

就essential 一词来看,意为“本质的”、“基本的”、“必不可少的”、“精华的”以及“要素的”,商务印书馆出版的《新华词典》中对要素的解释是构成事物的必要因素。

要素主义者所指的要素,即是人类一代代传继下来的优秀文化遗产,包括学术、艺术、道德、技术、习惯等,这些文化遗产应该是社会延续、学术发展必不可少的基本因素。

要素主义主张学校应当把人类文化中最基本的要素传授给青年一代,应向学习者授予社会所必需的“共同知识”和“共同价值”,以使学习者能够掌握社会所必需的“起码的知识、技能和态度”。

这种教育观点在西方具有悠久的历史传统,早在欧洲文艺复兴时期的人文主义运动中就已产生。

夸美纽斯、洛克、裴斯泰洛齐、赫尔巴特都可归属要素主义教育思想范畴之中。

要素主义课程理念及其对我国课程建设的启示第10期收稿日期:2008-06-20作者简介:陈健(1972-),女,湛江师范学院教材科,助理馆员,研究方向为图书馆管理与服务。

要素主义课程与教学论的产生,其背景主要来自于以杜威为代表的实用主义儿童中心课程论的反思。

最先将要素主义课程范式加以理论化和体系化的是美国以威廉·C·巴格莱(WilliamChandlerBagley)(1874~1946)为代表的一批“要素主义者”。

第二次世界大战后,尤其是1957年苏联第一颗人造卫星上天,引起美国社会强烈的震动,由此引发了对国家教育课程与教学论的深刻反思,掀起了新一轮对进步主义教育运动的批判。

1938年,哈佛大学教授巴格莱等人指责“儿童中心”的课程难以保证学生获得基本的知识技能,其课程与教学论思想所带来的冲击致使美国教育“令人吃惊的软弱、无效率”。

至此,要素主义课程与教学论开始真正受到重视,当时的哈佛大学校长科南特(JamesB.Conant)于1959年发表《今日美国教育》,极力宣扬加强中学基础学科建构,强调核心课程的价值,以此提高美国教育质量。

科南特的主张与巴格莱的思想是一致的,科南特也理所当然地被认为是要素主义课程论的另一代表人物。

关于要素主义课程论具体思想的讨论主要是围绕着以下几个方面展开的。

1立足于对进步主义教育的“软弱无力”和“正在削弱”的表现的认识,要素主义者确立了社会功利主义的教育目的思想,倡导社会效益的课程与教学目的观要素主义对“进步主义”教育的指责首先集中于其社会责任意识的缺乏,这同20世纪30年代美国经济危机和全社会陷入“萧条”是不谋而合的,尤其是要素主义者把因教育质量滑坡所造成的诸多社会问题几乎全部归罪于进步主义教育的哲学观及课程观。

认为这种实质上“软弱无力”的教育理论,以所谓的兴趣、自由、目的需要、亲自体验、学生主动性等为借口,放宽了教育标准,降低了基本的要求,以至于长久以来,美国的教育理论从它的语汇中勾掉了“纪律”一词……甚至把未成年学习者选择他要学习的东西的权利格外推崇备至。

简述要素主义课程流派及其基本观点要素主义课程流派是一种教育理论,它强调教育课程应该基于学科知识和技能的要素构成。

要素主义课程流派认为,学生应该通过掌握基本的学科知识和技能来发展其思维能力和终身学习能力。

本文将介绍要素主义课程流派的基本观点。

要素主义课程流派的基本观点可以总结为以下几点:1. 学科知识的重要性:要素主义课程流派认为学科知识是课程的核心,学生应该通过学习学科知识来培养他们的思维能力和解决问题的能力。

学科知识不仅包括基本的概念和事实,还包括学科的原则和方法。

2. 学科技能的培养:要素主义课程流派强调学生应该通过实践来培养学科技能。

学科技能包括分析、解决问题、沟通和合作等能力。

学生通过实践学习可以更好地理解学科知识,并将其应用于实际情境中。

3. 教师的角色和责任:要素主义课程流派认为教师是课程设计和实施的关键人物。

教师应该具备丰富的学科知识和教学经验,能够将学科知识和技能有机地结合起来,设计出富有挑战性和启发性的学习活动。

4. 学生的主动参与:要素主义课程流派主张学生应该成为课程的主动参与者。

学生通过自主学习和合作学习来发展他们的学习能力和解决问题的能力。

学生应该被赋予更多的自主权,可以选择学习的内容和学习的方式。

5. 评价的重要性:要素主义课程流派认为评价是课程的重要组成部分。

评价应该能够反映学生对学科知识和技能的掌握程度,并能够提供有效的反馈和指导。

评价应该是多样化和综合性的,可以包括考试、作业、项目和表现等形式。

要素主义课程流派的基本观点可以帮助教育工作者更好地设计和实施教育课程。

通过强调学科知识和技能的重要性,教育工作者可以帮助学生建立扎实的学科基础,并培养他们的思维能力和终身学习能力。

通过教师的角色转变和学生的主动参与,教育工作者可以激发学生的学习兴趣和动力。

通过有效的评价,教育工作者可以及时了解学生的学习情况,为学生提供个性化的指导和支持。

要素主义课程流派是一种注重学科知识和技能的教育理论。

要素主义课程理论的主要并内容展开写

要素主义课程理论是一种重视教师对学生受教育经验的组成部分和特性的课程理论。

它把关注点从教师和课程内容转向学习过程,强调将课程内容组织为具有独特结构和功能的要素,以便更好地满足学生的学习需求。

要素主义课程理论的主要原则包括对情感创造性活动的关注、注重课程结构与功能的连续性和可操作性、特定目标的实现的强调以及评估的重要性等。

要素主义课程理论改变了人们对课程内容的看法,提出“以学生为中心”的教育理念,使课程更加适应学生的需求,更有效地激发学生的兴趣,促进学习质量的提高。