北京中考语文阅读题答题模板

- 格式:pdf

- 大小:259.60 KB

- 文档页数:77

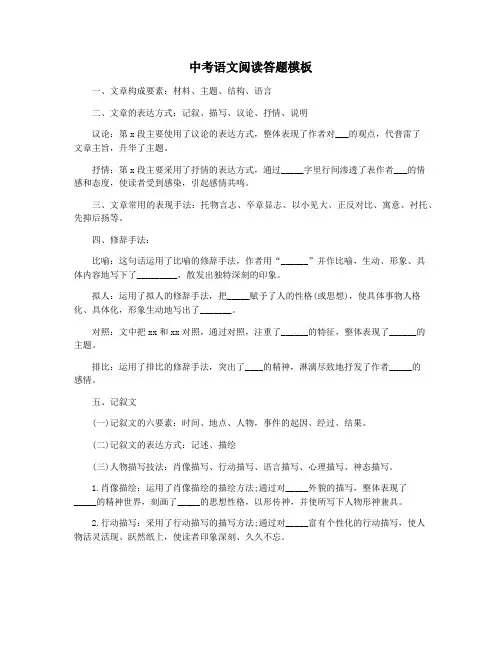

中考语文阅读答题模板一、文章构成要素:材料、主题、结构、语言二、文章的表达方式:记叙、描写、议论、抒情、说明议论:第x段主要使用了议论的表达方式,整体表现了作者对___的观点,代普雷了文章主旨,升华了主题。

抒情:第x段主要采用了抒情的表达方式,通过_____字里行间渗透了表作者___的情感和态度,使读者受到感染,引起感情共鸣。

三、文章常用的表现手法:托物言志、卒章显志、以小见大、正反对比、寓意、衬托、先抑后扬等。

四、修辞手法:比喻:这句话运用了比喻的修辞手法,作者用“______”并作比喻,生动、形象、具体内容地写下了_________,散发出独特深刻的印象。

拟人:运用了拟人的修辞手法,把_____赋予了人的性格(或思想),使具体事物人格化、具体化,形象生动地写出了_______。

对照:文中把xx和xx对照,通过对照,注重了______的特征,整体表现了______的主题。

排比:运用了排比的修辞手法,突出了____的精神,淋漓尽致地抒发了作者_____的感情。

五、记叙文(一)记叙文的六要素:时间、地点、人物,事件的起因、经过、结果。

(二)记叙文的表达方式:记述、描绘(三)人物描写技法:肖像描写、行动描写、语言描写、心理描写、神态描写。

1.肖像描绘:运用了肖像描绘的描绘方法;通过对_____外貌的描写,整体表现了_____的精神世界,刻画了_____的思想性格,以形传神,并使所写下人物形神兼具。

2.行动描写:采用了行动描写的描写方法;通过对_____富有个性化的行动描写,使人物活灵活现、跃然纸上,使读者印象深刻、久久不忘。

3.语言描绘:使用了语言描绘的描绘方法;通过对_____富于个性化的语言描绘,阐明了_____的人物身份,整体表现了_____的精神世界,刻画了_____的思想性格,预示着和促进故事情节的发展。

4.心理描写:运用了心理描写的描写方法;通过对_____心理反应的直接展现,揭示了_____的内心活动和精神世界,刻画了_____的思想性格,预示和推动故事情节的发展。

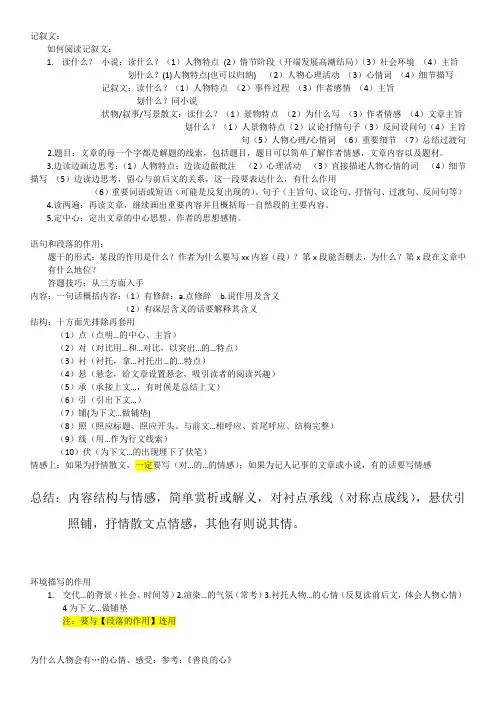

记叙文:如何阅读记叙文:1.读什么?小说:读什么?(1)人物特点(2)情节阶段(开端发展高潮结局)(3)社会环境(4)主旨划什么?(1)人物特点(也可以归纳) (2)人物心理活动(3)心情词(4)细节描写记叙文:读什么?(1)人物特点(2)事件过程(3)作者感情(4)主旨划什么?同小说状物/叙事/写景散文:读什么?(1)景物特点(2)为什么写(3)作者情感(4)文章主旨划什么?(1)人景物特点(2)议论抒情句子(3)反问设问句(4)主旨句(5)人物心理/心情词(6)重要细节(7)总结过渡句2.题目:文章的每一个字都是解题的线索,包括题目,题目可以简单了解作者情感,文章内容以及题材。

3.边读边画边思考:(1)人物特点:边读边做批注(2)心理活动(3)直接描述人物心情的词(4)细节描写(5)边读边思考,留心与前后文的关系,这一段要表达什么,有什么作用(6)重要词语或短语(可能是反复出现的)、句子(主旨句、议论句、抒情句、过渡句、反问句等)4.读两遍:再读文章,继续画出重要内容并且概括每一自然段的主要内容。

5.定中心:定出文章的中心思想、作者的思想感情。

语句和段落的作用:题干的形式:某段的作用是什么?作者为什么要写xx内容(段)?第x段能否删去,为什么?第x段在文章中有什么地位?答题技巧:从三方面入手内容:一句话概括内容:(1)有修辞:a.点修辞 b.说作用及含义(2)有深层含义的话要解释其含义结构:十方面先排除再套用(1)点(点明…的中心、主旨)(2)对(对比用…和…对比,以突出…的…特点)(3)衬(衬托,拿…衬托出…的…特点)(4)悬(悬念,给文章设置悬念,吸引读者的阅读兴趣)(5)承(承接上文…,有时候是总结上文)(6)引(引出下文…)(7)铺(为下文…做铺垫)(8)照(照应标题、照应开头、与前文…相呼应、首尾呼应、结构完整)(9)线(用…作为行文线索)(10)伏(为下文…的出现埋下了伏笔)情感上:如果为抒情散文,一定要写(对…的…的情感);如果为记人记事的文章或小说,有的话要写情感总结:内容结构与情感,简单赏析或解义,对衬点承线(对称点成线),悬伏引照铺,抒情散文点情感,其他有则说其情。

记叙文题型及技巧归纳一、概括文章的内容。

答题模式:人物 + 事件 + 结果 (即:谁,做了什么事,结果怎样)二、记叙顺序及作用。

顺叙的作用:叙事脉络清晰,条理分明。

倒叙的作用:造成悬念,避免平铺直叙,吸引读者的阅读兴趣。

★插叙的作用:①交代……(内容),使情节更完整,更集中;②突出了人物……的品质(或突出了文章中心);③为下文……情节作铺垫。

★三、赏析句子。

(赏析角度 + 内容 + 情感)例:本句运用比喻的修辞手法,把……比作……,生动形象地写出了……,表达了人物……的情感。

例:本句运用拟人的修辞手法,把XX人格化,生动形象地写出了,表达了人物……的情感。

例:本句运用动作(神态、语言、外貌、心理)描写,生动形象地写出了……,表现了人物……的情感(或性格)。

★四、景物描写的作用。

答题模式:①交代故事发生的背景,②渲染……,③烘托……(人物心情或人物形象),④为下文……情节作铺垫。

(推动故事情节发展)★五、理解标题的含义。

表层义 + 深层义(结合文章主旨)答题模式:题目的表层义是……,深层含义是……。

六、结尾段的作用。

①总结全文;②照应题目;③前后呼应;④首尾呼应;⑤点明中心:……(或深化中心)。

★七、标题的作用。

1.是全文的线索,推动情节的发展;2. 新颖独特,吸引读者;3. 概括文章的主要内容(或事件);4.交代文章的主要人物5.点明(或暗示)文章中心:……6.突出人物的形象。

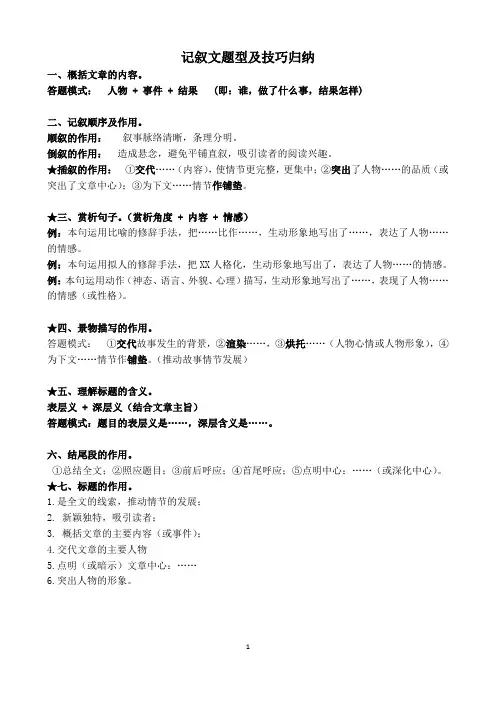

说明文阅读要点整理一、辨析说明方法及作用①举例子:通过举……的例子,【具体有力】地说明了XX事物……的特征。

②分类别:把XX分为……类,【条理清楚】地说明了XX事物……的特征③作比较:把 XX和XX加以比较,【突出强调】了XX事物……的特征。

④打比方:将XX比作XX,【形象生动】地说明了XX事物……的特征。

⑤下定义:通过给XX下定义,【科学准确】地说明了XX事物……的特征。

⑥列数字:用数据【具体准确】地说明了XX事物……的特征。

中考语文阅读理解常考问题答题模板一、如何回答1、本文的线索是什么?回答此题的关键是看文章的标题,文章的标题往往就是全文的线索;其次是关注文中反复出现的关键词语,这个词语一般也就是文章的线索。

2、请用简洁的语言概括文章(段落)的内容。

首先要明白文中的时间、地点、人物和事件四个要素,然后根据“(何时、何地)谁干什么结果怎样”或者“什么怎么样”的思路组织语言。

准确、清楚、简洁,不要把概括内容变成了原文复述。

概括议论文或说明文文段的内容,抓段落中心句。

一般说来,议论文、说明文的段意是通过中心句来表现的。

中心句的位置往往在一个文段的开头(起提领作用),或在结尾(起总结作用)有时也在中间。

3、简要概括文中事物的特点(优点、用途)此类题经常出现在说明文中,答案往往不止一点,而且一般分散在文中,需要进行提取加工。

首先要分析文章结构,注意段中的连接词,如“首先”、“其次”、“还”、“也”、“此外”等词语,这些句子往往就是事物的几点特征。

另外,在找到一点特征后,还要看看下面几段的相同位置句,答案往往就隐含在那里,看分值答题,注意不要遗漏。

4、提取文中的某句话,然后问为什么,原因是什么?把题干代入原文,答案一般就在原文语句处附近。

可以直接用文中相关句子作答,也可以对提取出来的关键词进行加工。

二、鉴赏类类问题1、本文的标题有何作用?标题通常有以下作用:(1) 全文的线索,推动情节的发展;(2)总结文章内容、点明主旨(突出主题);(3)形式新颖,吸引读者;(4)反映人物情感的变化。

(需注意的是回答时不能全部照搬,需根据文章的内容灵活套用)。

2、文中加点词语有何作用(好处、妙处)?一般有固定的答题思路:(1)动词:生动形象地表现什么,(或传神刻画了事物……的情状),表现了人物……的心情(性格)。

(2)形容词、副词:生动形象地描摹出某人(某物)……的特点、情态(或描绘出一幅……样的场景),反映了人物……的心情。

3、文中画线句子运用了什么修辞手法,有何作用?这类问题也有可能是对文中的画线句进行赏析,请说说画线句子的表达效果。

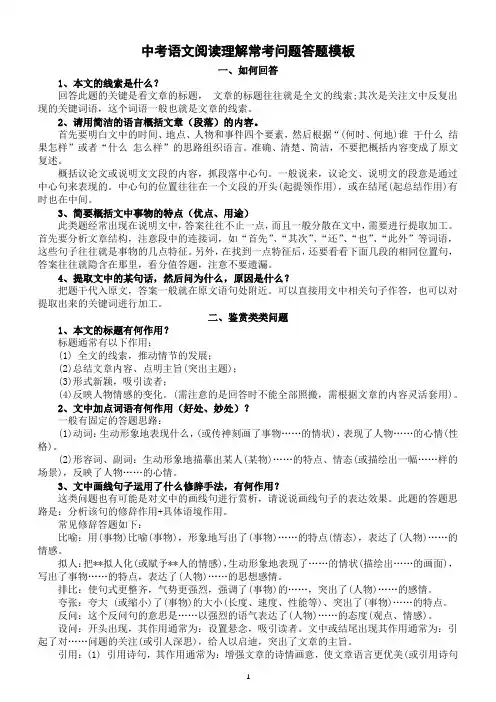

说明文阅读总结梳理:人大附中周若涵闫俊陈翰超1.不能删城市雕塑1③在现代城市中,布设街头雕塑,重要的是要考虑不同交通特性的道路以及交通环境的视觉特性。

快速道路或交通主干道,主要以通行机动车为主,行人相对较少,同时路旁地带位置也不宽。

在这种条件下,路边的雕塑再精美,用路者一闪而过,很难获得多少印象。

如果在沿途的适当位置布设造型简单、体量较大的雕塑,则会收到较好的效果。

生活性道路是以低速交通方式的视觉特性为主,用路者是在低速通过或停下来的情况下,品赏雕塑。

在这种条件下,对街头雕塑的要求就不同于前者。

如果不考虑上述因素,街头雕塑就很难起到应有的作用。

16.结合第③段画线句子的内容,说出“用路者一闪而过”这几个字不能删去的两条理由。

(2分)如果删去“用路者一闪而过”,其一,就不知道是谁“很难获得多少印象”;其二,用路者“很难获得多少印象”的原因也不清楚了。

昆虫拟态1为了获得生存的机会,各种形态的昆虫伪装成自然界里的万物,隐蔽自己,吓跑敌人,或者方便自身取食,这就是昆虫的拟态。

自然界里昆虫的拟态类型很多,主要有贝茨氏拟态和米勒式拟态以及进攻性拟态等几种类型。

问:结合文章内容,说说文中划线语句不能删去的两条主要理由。

答案要点:如果删去“伪装成自然界里的万物”,①“昆虫拟态”的含义就不明确了。

②“隐蔽自己,吓跑敌人,或者方便自身取食”(或“获得生存机会”)的具体方法就不清楚了。

建筑与汉字1第三,它们都注意疏密之法。

书法家在进行创作时,将笔画未到的空白处也计算在它的造型之中,黑白相互穿插,形成特有的空间美感。

建筑师的设计思路与之相同,即利用各个建筑应高低错落,并可借助廊、桥、亭等元素,让建筑物之间有对话、有分合,从而构造出“通、透、空”的意境。

这使建筑空间在满足居住的实用之外,又承载了提升生活品位的文化内涵。

问:结合第④段相关内容,说出“建筑师的设计思路与之相同”这句话不能删去的理由答案示例:如果删去,其一,利用各个建筑构造出“通、透、空”的意境的说明对象就不清楚了;其二,无法明确地建立建筑与汉字书法的联系,也就不能强调二者都注重了疏密之法的理念。

中考语文现代文阅读的15个常考题题型+答题模板一、概括类问题1.本文的线索是什么?回答此题的关键是看文章的标题,文章的标题往往就是全文的线索;其次是关注文中反复出现的关键词语,这个词语一般也就是文章的线索。

2.请用简洁的语言概括文章(文段)的内容首先要明白文中的时间、地点、人物和事件四个要素,然后根据“(何时、何地)谁干什么结果怎样”或者“什么怎么样”的思路组织语言。

准确、清楚、简洁,不要把概括内容变成了原文复述。

3.简要概括文中事物的特点(优点、用途)此类题经常出现在说明文中,答案往往不止一点,而且一般分散在文中,需要进行提取加工。

首先要分析文章结构,注意段中的连接词,如首先、其次、还、也、此外等词语,这些句子往往就是事物的几点特征。

另外,在找到一点特征后,还要看看下面几段的相同位置句,答案往往就隐含在那里,看分值答题,注意不要遗漏。

4.提取文中的某句话,原因是什么?把题干代入原文,答案一般就在原文语句处附近。

可以直接用文中相关句子作答,也可以对提取出来的关键词进行加工。

二、鉴赏类问题1.本文的标题有何作用?标题通常有以下作用:(1) 全文的线索,推动情节的发展;(2)总结文章内容、点明主旨(突出主题);(3)形式新颖,吸引读者;(4)反映人物情感的变化。

(需注意的是回答时不能全部照搬,需根据文章的内容灵活套用)。

2.文中加点词语有何作用(好处、妙处)?一般有固定的答题思路:(1)动词:生动形象地表现什么,(或传神刻画了事物……的情状),表现了人物……的心情(性格)。

[](2)形容词、副词:生动形象地描摹出某人(某物)……的特点、情态(或描绘出一幅……样的场景),反映了人物……的心情。

3.句子用了什么修辞手法,有何作用、表达效果此题的答题思路:分析该句的修辞作用+具体语境作用。

常见修辞答题如下:比喻:用(事物)比喻(事物),形象地写出了(事物)……的特点(情态),表达了(人物)……的情感。

拟人:把**拟人化(或赋予**人的情感),生动形象地表现了……的情状(描绘出……的画面),写出了事物……的特点,表达了(人物)……的思想感情。

下面为大家带来,希望可以对大家的中考语文备考有所帮助。

阅读万能答题模板:1、文章开头一段的某一句话在文章中的作用,中间某段或句的作用,最后一段某句的作用。

对于这种题型我们可以从两个方面来回答:对于第一段的问题,从结构上来说,是落笔点题,点明文章的中心,开门见山,总领全文,或起到引起下文的作用;从内容上来说,是为下文作铺垫和衬托,为后面某某内容的描写埋下伏笔。

中间某段的问题,在结构上是起到承上启下、过渡的作用。

最后一段或某句的作用是总结全文,点明文章主旨,让人回味无穷,并与题目相照应。

2、文章表达了作者什么样的思想感情这需要根据文章的具体内容来回答,常见的有歌颂、赞美、热爱、喜爱、感动、高兴、渴望、震撼、眷念、惆怅、淡淡的忧愁、惋惜、思念怀念故乡和亲人、或者是厌倦、憎恶、痛苦、惭愧、内疚、痛恨、伤心、悲痛、遗憾等。

一般作者的情感可以从文章的字里行间可以看出来的,有的也许写得比较含蓄,有的是直抒胸臆。

3、概括文章主旨。

对于这种题目,在回答之前一定要把全文仔细看几遍,然后可以用这样的关键词来进行回答:“通过……故事,歌颂赞美了……表达了作者……的思想感情,揭示了……的深刻道理。

我们也可以从文中去找,在文章的每一段特别是第一段或最后一段的第一句或最后一句,文章中富有哲理性的句子往往是作者所要表达的主题。

4、文中划线句子运用了什么表达方式有什么作用看到这种类型的题目,我们首先要看一看这一句用了那种表达方式,叙述、描写、说明、议论、抒情,特别是描写中又分为人物描写、景物描写和带综合性的场面描写。

而人物描写还可细分为语言描写、动作描写、心理描写、肖像描写和细节描写,描写的作用是使文章生动、形象、感人。

抒情的运用,能增强文章的感染力,突出文章的中心。

如果文中有一些神话故事、民间传说以及自然界当中的神奇景象的描述,它的作用是增加了所写内容的神秘色彩,引起读者的兴趣。

5、文中某句运用了什么修辞手法有什么作用有很多,常用的有8种,比喻、比拟、夸张、排比、对偶、反复、设问、反问。

名著阅读1.在年级名著阅读专题探究活动中,同学们准备围绕“环境与人物”专题进行探讨,分析环境对表现人物的作用。

请结合你阅读过的名著,任选其中一部,结合相关内容作分析。

(100 字左右)示例:在《骆驼祥子》中,作者通过描写恶劣的环境来表现人物。

当天气炎热到令人难以忍受的程度,祥子为了生计不得不拉车挣钱;当大雨滂沱令人难以行走的时候,祥子仍在雨中挣命。

烈日和暴雨的环境描写,表现了祥子生活的艰辛和悲惨的命运。

【详解】本题主要考查环境描写对表现人物的作用。

环境描写是指对人物所处的具体的社会环境和自然环境的描写。

其中,社会环境是指能反映社会、时代特征的建筑、场所、陈设等景物以及民俗民风等。

自然环境是指自然界的景物,如季节变化、风霜雨雪、山川湖海、森林原野等。

环境描写对表现人物主要有以下作用:烘托人物的心情;反映人物的性格或品质,烘托人物形象。

解答此题要选择自己熟悉的名著、熟悉的人物来分析。

示例:在《钢铁是怎样炼成的》中,作者通过描写恶劣的环境来反映人物的品质,烘托人物形象。

在筑路这一章节中,通过对暴风雪的描写,写出了筑路队员的生存环境极为恶劣,在这种恶劣的天气之下,保尔等人的工作受到很大的影响,筑路困难重重。

恶劣的环境烘托保尔等革命者坚强的意志和顽强高贵的品质。

2.学校读书会拟推出“‘汲取前进的力量’名著推荐活动”,请选择你感受最深的一部,向同学推荐并结合该书具体内容写出理由。

(70-100字)示例:⑴推荐《红星照耀中国》这本名著。

作者深入“红色中国”腹地采访,发现边区物质生活虽然艰苦,但人们始终乐观、向上。

联系革命胜利,这告诉我物质条件对成功并非起决定作用,坚守信念、勇于做斗争的精神更重要。

⑴推荐《钢铁是怎样炼成的》这部名著。

主人公保尔修建铁路时患上肺炎仍忘我工作;全身瘫痪、双目失明,仍在病榻上完成了自传小说。

这个形象激励我遇到困难不要退缩,要顽强拼搏,坚信困难终会被战胜。

【详解】本题考查推荐语。

首先,根据此次名著推荐活动的要求从名著中“汲取前进的力量”,选择符合要求的名著;然后结合该书具体内容写出推荐的理由即可。

语文阅读理解是中考语文考试的重要内容之一,掌握阅读理解的答题技巧和模板是提高语文成绩的关键。

以下是一些常见的中考语文阅读理解答题模板,供您参考:内容类:概括文章内容、分析人物形象(1) 概括文章内容该题要求考生全面概括文章的主要内容,以便对文章进行准确的把握和描述。

答题技巧:认真阅读文章,了解文章的主题和结构。

把握文章中的关键词和句子,理解文章中的重点和难点。

用简洁、准确的语言概括文章的主要内容。

(2) 分析人物形象该题要求考生分析文章中人物的性格特点和形象特征,以便更好地理解文章的主题和情节。

答题技巧:认真阅读文章,了解文章中人物的性格特点和形象特征。

关注文章中的关键词和句子,理解文章中人物的行为和言语。

用准确、生动的语言分析人物形象。

作用类:标题作用、段落作用、人称作用(1) 标题作用该题要求考生分析文章标题的作用,以便更好地理解文章的的主题和结构。

答题技巧:认真阅读文章,了解文章的主题和结构。

注意文章标题与文章内容的联系。

用准确、简洁的语言分析标题的作用。

(2) 段落作用该题要求考生分析文章中某个段落的作用,以便更好地理解文章的结构和意图。

答题技巧:认真阅读文章,了解文章中段落的作用。

关注段落中的关键词和句子,理解段落在文中的作用。

* 用准确、简洁的语言分析段落的作用。

(3) 人称作用该题要求考生分析文章中的人称作用,以便更好地理解文章的叙述方式和作者的观点。

答题技巧:认真阅读文章,了解文章中的人称作用。

关注文章中的关键词和句子,理解不同人称的作用。

* 用准确、简洁的语言分析人称的作用。

赏析类:字词赏析、句子赏析、写作手法赏析(1) 字词赏析该题要求考生分析文章中某个字词的妙处,以便更好地理解文章的意境和作者的情感。

答题技巧:认真阅读文章,了解文章中某个字词的含义和用法。

中考语文阅读题答题方法(配公式)中考语文阅读答题公式(一)某句话在文中的作用:1.文首:开篇点题;渲染气氛(散文),埋下伏笔(记叙类文章),设置悬念(小说,但上海不会考),为下文作辅垫;总领下文;2.文中:承上启下;总领下文;总结上文;3.文末:点明中心(散文);深化主题(记叙类文章文章);照应开头(议论文.记叙类文章文.小说)(二)修辞手法的作用:(1)它本身的作用;(2)结合句子语境.1.比喻.拟人:生动形象;答题格式:生动形象地写出了+对象+特性.2.排比:有气势.加强语气.一气呵成等;答题格式:强调了+对象+特性3;设问:引起读者注意和思考;答题格式:引起读者对+对象+特性的注意和思考反问:强调,加强语气等;4.对比:强调了……突出了……5.反复:强调了……加强语气(三)句子含义的解答:这样的题目,句子中往往有一个词语或短语用了比喻.对比.借代.象征等表现方法.答题时,把它们所指的对象揭示出来,再疏通句子,就可以了.(四)某句话中某个词换成另一个行吗?为什么?动词:不行.因为该词准确生动具体地写出了……形容词:不行.因为该词生动形象地描写了……副词(如都,大都,非常只有等):不行.因为该词准确地说明了……的情况(表程度,表限制,表时间,表范围等),换了后就变成……,与事实不符.(五)一句话中某两三个词的顺序能否调换?为什么?不能.因为:(1)与人们认识事物的(由浅入深.由表入里.由现象到本质)规律不一致.(2)该词与上文是一一对应的关系.(3)这些词是递进关系,环环相扣,不能互换.(六)段意的概括归纳1.记叙类文章:回答清楚(什么时间.什么地点)什么人做什么事.格式:(时间+地点)+人+事.2.说明类文章:回答清楚说明对象是什么,它的特点是什么.格式:说明(介绍)+说明对象+说明内容(特点)3.议论类文章:回答清楚议论的问题是什么,作者观点怎样.格式:用什么论证方法证明了(论证了)+论点(七)表达技巧在古代诗歌鉴赏中占有重要位置,表现手法诸如用典.烘托.渲染.铺陈.比兴.托物寄情.情景交融.借景抒情.动静结合.虚实结合.委婉含蓄.对比手法.讽喻手法.象征法.双关法等等.诗中常用的修辞方法有夸张.排比.对偶.比喻.借代.比拟.设问.反问.反复等.分析诗歌语言常用的术语有:准确.生动.形象.凝练.精辟.简洁.明快.清新.新奇.优美.绚丽.含蓄.质朴.自然等.复习时要系统归纳各种表达技巧,储备相关知识.首先要弄清这些表达技巧的特点和作用,再结合具体诗歌进行仔细体味.辨析.至于评价诗歌的思想内容和作者的观点态度,则包括总结作品的主旨,分析作品所反映的社会现实,指出其积极意义或局限性等.总之,鉴赏古代诗词,第一步,把握诗词内容,可以从以下几方面入手:1细读标题和注释;2分析意象;3品味意境;4联系作者.第二步,弄清技巧:1把握形象特点;2辨析表达技巧;3说明表达作用.第三步,评价内容观点:1概括主旨;2联系背景;3分清主次;4全面评价.答题时,要特别注意以下几点:一是紧扣要求,不可泛泛而谈;二是要点要齐全,要多角度思考;三是推敲用语,力求用语准确.简明.规范.易混术语区分(一)〝方式.手法〞的区分艺术手法,又叫表达技巧,包括:①表达方式 :记叙.描写.抒情.议论.说明.②表现手法:起兴.联想.烘托.抑扬.照应.正侧.象征.对照.由实入虚.虚实结合.运用典故.直抒胸臆.借景抒情.寓情于景.情景交融.托物言志.借古讽今.化动为静.动静结合.以小见大.开门见山.③修辞:比喻.借代.夸张.对偶.对比.比拟.排比.设问.反问.引用.反语.反复.(二)〝情〞.〝景〞关系区别借景抒情.寓情于景.情景交融都是诗人把要表达的感情通过景物表达出来.〝借景抒情〞表达感情比较直接,读完诗歌后的感受是见〝情〞不见〝景〞;〝寓情于景〞.〝情景交融〞.表达感情时正面不着一字,读完诗歌后的感受是见〝景〞不见〝情〞,但是仔细分析后却发现诗人的感情全部寓于眼前的自然景色之中,一切景语皆情语.(三)描写的角度常见的角度有:形.声.色.态.味.〝形〞.〝色〞是视觉角度;〝声〞是听觉角度;〝态〞分为动态和静态;〝味〞是触觉角度.语文考试制胜三大秘诀一.仔细审题:多想想题目到底要你答什么(内容),怎样答(形式),一般题读一.两遍,难度题必须读三.四遍;二.用好草稿:用草稿的目的在于反复修改,力臻完美.三.认真书写:工整规范,一目了然;清晰美观,百看不厌.语文阅读分析常用名词一.表达方式:记叙.描写.抒情.议论.说明二.修辞手法:比喻.拟人.排比.夸张.反复.借代.反问.设问.引用.对比三.说明文分类:1.实物说明文.事理说明文.程序说明文2.科技性说明文.文艺性说明文(也叫科学小品或知识小品)四.说明顺序:1.时间顺序:历史顺序.年代顺序.四季交替顺序.早晚(先后)顺序2.空间顺序:注意表方位的名词3.逻辑顺序:先总后分.由主到次.由表及里.由简到繁.由此及彼.从特殊到一般.由现象到本质等.五.说明方法:列数字.作比较.举例子.打比方.分类别.作诠释.下定义.列图表.引资料两大说明方式:平实说明与生动说明六.说明文语言特征:生动(趣味性).准确(科学性)七.记叙的顺序:顺叙.倒叙.插叙(追叙)八.散文的分类:抒情散文和叙事散文九.散文的特点:形散而神不散十.小说的三要素:人物.故事情节与环境十一.小说的结构:开端.发展.高潮.结局(有的前有序幕,后有尾声) 十二.描写的方法:1.概括介绍与具体描写;2.肖像(外貌)描写.行为动作描写.神态描写.语言描写.心理描写;3.正面描写与侧面烘托4.小说中的环境描写:自然环境.社会环境十三.议论文分类:立论.驳论十四.议论文三要素:1.论点:解决〝需要证明什么〞2.论据:解决〝用什么来证明〞3.论证:解决〝怎样来证明〞十五.议论文结构1.引论:提出问题2.本论:分析问题3.结论:解决问题十六.论据类型:事实论据和道理论据十七.常见论证方法:1.最基本的论证方法:摆事实.讲道理2.常用论证方法:举例论证.道理论证.引用论证(如引用故事则属于举例论证,如引用名言则属于道理论证).对比论证.比喻论证.类比论证(常有〝同样〞〝诸如此类〞等词语)十八.常见写作方法.表现手法:联想.想像.象征.比较.对比.衬托.烘托.反衬.先抑后扬.以小见大.托物言志.借物喻理.寓理于物.借物喻人.状物抒情.借景抒情.情景交融十九.语句在文章篇章结构上的作用:总起全文.引起下文.打下伏笔.作铺垫.承上启下(过渡).前后照应.首尾呼应.总结全文.点题.推动情节发展二十.语句在表情达意方面的作用:渲染气氛.烘托人物形象(或人物感情).点明中心(揭示主旨).突出主题(深化中心)二十一.语句特色评价用词:准确.严密.生动.形象.深入浅出.通俗易懂.语言简练.简洁明了.言简意赅.富有感染力.节奏感强.委婉含蓄.意味深长.发人深省.寓意深刻.引发阅读兴趣.说理透彻.有说服力典型题实战兵法语段阅读题答题总原则:1.先读题后读文.读题时注意从题干中找出〝题眼〞(即答题关键点),带着问题读文,使阅读具有明确的目标.2.读文时,要注意整体把握文章的主要内容和中心意思.3.准备答题时,必须再次细读题目,找准〝题眼〞.4.答题时,具体题目涉及到相关段落,要对这些段落反复研读;如涉及全篇,则要再读全文.词曲小知识词牌名(或曲牌名)表示词(或曲)的格律,而题目则限定词(或曲)的内容.引号的作用:1.表引用(引用人物对话.诗文句等);2.表特定称谓(特殊含义);3.表否定.反语.讽刺等意味;4.表强调.限字题的解答:1.根据题目要求作完全准确的表述(此时不要过多地考虑字数的多少);2.对照字数要求进行简缩:①去除无关紧要的修饰语,②多音节词改为单音节词,③用简称(尤其是地名).3.将符合题意和字数要求的句子连起来读一遍,看是否有语病,如有,必须修改.要做到句子简明.完整.通顺.明确.拟写标语题:1.语句必须简短.精炼;2.可采用以下句式:祈使句.比喻句.排比句.对偶句.对称句,也可巧妙地应用诗文名句.谚语.歇后语等稍作改动以切合语境.仿写句子:1.仔细分析例句格式.注意例句所用的修辞手法(如比喻)和用词特点(如叠词)等.2.如果是续写性仿句,还要注意语意的连贯一致.口头表达题(如询问.交谈.电话交流等场景对话)1.称呼:准确,体现人物关系;2.结合提示语境,表意必须明确;3.语气必须符合身份,切忌成人化.打官腔;4.注意文明礼貌用语的使用.词语的比较(选词填空)1.比较词义,尤其是意思相近的词,一定要仔细辨别两个词在程度.适用范围.感情色彩的方面的区别.2.选好之后应该将相关句子多读几遍,反复体会.根据文意给相关名词下定义:以给〝转基因作物〞下定义为例.1.格式A:转基因作物是一种…………的作物.格式B:一种…………的作物叫做转基因作物.2.注意点:下定义必须把握住事物的本质属性,如〝作物〞就是〝转基因作物〞的本质属性;〝数学方法〞就是〝统筹方法〞的本质属性.文段中关键词语.短句的分析:在题目的题干中出现了加引号的词语或句子,往往表明分析的对象源出于原文,在分析时应贯彻这样的原则:词不离句→句不离段→段不离篇也就是说一定要结合具体语境来考虑.理解词语在选文中的意思和在语境中的含义:解答这类题目,要注意两点:一是这个词可能不再具有词典中的含义,而是特定语境中的特殊含义.二是要理解词语的语境含义首先必须正确理解词语所在的语境.如《藤野先生》一文中〝实在是标致极了〞一句中的〝标致〞.语句作用.含义分析题:1.句中用了关联词〝虽然……但是……〞,这组关联词表转折关系;用了关联词〝不但……而且……〞之类,这类关联词表递进关系,两者用意都在于强调后者.2.倒装句的作用:往往是强调前置(即调到前面)的部分,例如:〝甚矣,汝之不惠〞就是为了强调〝汝之不惠〞的程度是〝甚矣〞.又如〝并不见佳,我以为〞一句是为旗帜鲜明地强调作者对〝雷峰夕照〞这一胜景的评价是〝并不见佳〞.3.评价.赏析一句话:应从两个方面入手,先评写作特色.语言特色,如用了什么修辞手法.表现手法,语言或生动或优美或讲求对称或准确严密……再评思想内涵,即阐明这一句表达了什么观点,给你什么感受.启迪.教育……4.分析一句话的含义也可从分析关键词入手,着重体会关键词在特定语境中的含义.5.说明文语段中分析一句话,要紧扣住说明内容.说明对象的特征和说明文语言的特色(准确.生动).6.记叙文语段中分析一句话,要紧扣住文章所渲染的特定气氛.表达的感情.人物形象的特点等.7.议论文语段中分析一句话要紧扣住论点(或是全文的中心论点,或是所在段的分论点)以及议论文语言的特色.8.关键句子主要包括五个方面:①点明题旨的句子;②描写.议论.抒情的句子;③总结全文的句子;④起承转合的句子(如相互照应的句子和起承上启下作用的过渡句);⑤运用各种修辞手法的句子(如比喻.拟人.夸张.排比.对偶.反复.反语.设问.反问,特别是引用的句子).理解关键句子主要是指能体味句子所表达的思想感情.如作者在字里行间流露出的喜怒哀乐.褒贬态度及思想倾向等.同时要理解句子在文中的功能.作用.特点.指明语句所用的写作方法:一定要注意文体特征和名词使用的准确性.社会环境描写的主要作用:1.交代作品的时代背景.2.在回答时必须结合当时当地的时代背景,指出文段中环境描写的相关语句揭示了什么样的社会现实.自然环境描写(景物描写)句的主要作用:1.表现地域风光,提示时间.季节和环境特点;2.推动情节发展;3.渲染气氛;4.烘托人物形象(或人物心情.感情);5.突出.深化主题.句子在文章结构上的作用分析:1.对上文(或全文):照应上文.首尾呼应.总结上文(或全文); 2.对下文:引起下文,打下伏笔.作铺垫;3.对上下文:承上启下(过渡).句子比较分析题:常见题意:原句换成改句行不行?或原句与改句哪个好?答题方法及步骤:1.表明观点(行不行,哪个好);2.分析原句优点;3.分析改句缺点.用自己的话回答问题:1.这种题目往往就是限定不能直接原文中的语句来回答,从另个层面上来说,也就是暗示你原文中有相关语句,所以你首先应该找出原文中的相关语句;2.现在要考虑的就是如何将原文中的语句变成自己的话,可以采用下列方法:①概括大意法,适用于原文相关句子较长的情况;②翻译句子法,适用于文言文语段;③解释重点词法,适用于原文语句中有生僻词;④变换句式法,适用于原文使用的是疑问.设问.反问的语意未能完全明确的句子,而题目又要求作出明确表达的情况.文段中主人公的判断原则:必须依据本文的主题.例如:《七根火柴》——无名战士;《一件小事》——〝我〞.散文(包括杂文.通讯.一般记叙文)中的〝我〞等于作者本人;而小说中的〝我〞不等于作者本人,而是作者在生活的基础上通过虚构塑造出来的人物形象.评价作家作品:1.应以对作家.作品的进步性作肯定性评价为主;2.对作家.作品的局限性应点到为止,重点在于历史局限性.给文段拟题:1.看开头.看结尾.看中心句.看过渡句.看反复出现的句子..2.语言要求简练,一般在6个字左右.根据阅读短文的感受谈自己的看法或体会:1.用第一人称;2.采用1+2或1+3的形式,先用一句话概括出自己的看法或体会,再用两三句话谈谈理由,可以摆事实.也可以讲道理,如题目有相关要求,还要注意结合自己的亲身经历.根据语境,补写心理活动:1.必须用第一人称;2.必须仔细研读具体语境.根据短文提出的观点补充举例:1.可举名人事例,有更大的说服力,并能展示出自己的知识面,但一定要写准确人物.事件,切忌张冠李戴.2.也可举凡人事例,可以编造,但要注意具有真实感,切忌过于夸大,让人一看就知道是胡编乱造的.3.格式:人物+事例+简短评价文段中事例的概括:1.必须包含两个要素:人物+事情;2.其他要素如:时间(季节.年代).地点.环境如果有特定意义,也应概括在内.划分段落.层次,概括段意.层意:要注意理清文章的线索,借助文章中的过渡性的段落.句子和词语,表时间变化的语句,表地点转换的语句,还要注意人物出场的先后顺序.提炼中心.主题:要注意体会本文的主要内容和作者写作本文的目的以及蕴涵在文中的思想感情.注意一些常用词语,如概括主要内容,一般用:本文记叙了……,描写了……,介绍了……,通过……,等等,如概括写作目的和思想感情,一般用:表达…….抒发…….赞美…….歌颂…….揭露…….鞭挞…….讽刺…….说明…….揭示…….反映……等.判断文段的说明中心(说明内容):答题方式:1.实物说明文:说明对象+对象的特征2.事理说明文:关于…………的道理(原因.方法.原理等)3.程序说明文:…………的操作或实验或制作的过程说明方法及其作用分析的常用答题格式:本句用了的说明方法,生动形象.具体直观.深入浅出(科学准确)地说明了(说明内容),使读者.说明文中词语作用的认识与辨析:主要有两种题型:A.〝__215;__215;〞词好在哪里?答题方式:用了〝__215;__215;〞词,生动地(准确地)说明了……事物的……特征,能够激发读者的兴趣(符合实际情况,具有科学性).B.〝__215;__215;〞词能不能删掉?答题方式:①不能,用了〝__215;__215;〞词,生动地说明了……,能够激发读者的兴趣,去掉就没有这种效果.②不能,删掉〝__215;__215;〞词,句子的意思就变成了……,显得太绝对化;用了〝__215;__215;〞词,准确地说明了……,符合实际情况,留有余地,具有科学性.文段(各种文体)中指代词指代对象的判断:1.常考的指代词有:这.那.这些.那些.其他.以上.如此.此……;2.一般是望前找;3.找到之后,将找到的内容放在指代词所在句中读一读,看是否适合.说明文中的主观题及其解答:着重要表现创新意识.科学精神.主要题型:1.对文中的内容进行简明.准确的改写.如:根据提示给事物下定义.文字图表式处理.图表文字化.简要概述所举例子等.2.对文中内容进行合理的补写.如:加标题.结合语境补写句子.对文章说明的对象按要求进行补充说明.3.联系实际举例说明.(要符合文段的说明中心的要求)4.对文章说明的现象提出合理化建议与设想.(要有科学性,切忌胡编乱造)5.对语言的表达特色进行评说.(结合说明顺序.说明方法.说明文语言特色来考虑)识别或提炼中心论点.分论点:1.论点出现的形式和位置论点应该是明确的判断,是作者看法的完整陈述,在形式上应该是较完整的句子.位置:①标题.②开头.③篇末.④论述过程中(注意承上启下的过渡句).⑤表述不集中,需要概括2.当碰到文中没有现成的表达论点的句子时,尽管有一定难度,但也有方法可循:需要在准确理解全文内容的基础上,抽取文章核心,依据论题和论据,参考作者要解决的问题,准确判断和提炼作者的观点,然后用自己的话加以概括.3.要注意的是,有些文章中表达中心论点意思的句子不止一句,需要加以比较,找出最简洁.最明确的句子.分析论据与论点的关系:答题方式:本文(段)的论点是,这里所列举的……属(事实或道理)论据,是为了从(反面或正面)证明这个论点,……辨识论证方法,分析其作用:1.回答这类问题,首先需要明确常见的几种论证方法的概念,了解它们之间的差别,然后结合语境,具体内容具体分析.2.答题方式:这一段(一句)运用了论证方法,论证了……(论点),显得……(好处).仿照原文中表述论点(分论点)的句式,提出自己的一个观点:1.回答这类问题,首先要整体感知文章的内容,再根据阅读文章的启示获取独特体验,最后用规定的句式表述出来,并构成一个论点(分论点).2.这种题目既考查联想能力,又考查语言表达能力,还考查把握分论点与中心论点关系的能力.评价文段的观点(需阐述理由):回答这样的问题,需要弄清楚原文的结构.材料.观点之间的关系.回答时一定要有所分析.概括,切忌一抄了事.开放性阅读试题的解答:这类试题实际就是要考查学生对选文内容或重要句子的感悟能力.要求学生把阅读与生活.阅读与写作.阅读与学习方法.阅读与创新有机地结合起来.主要有以下几个方面:1.要求根据选文材料谈看法.感受和启示;2.结合实际阐述对选文内容的理解;3.对文中的人物进行评说;4.根据生活.学习经验,判断优劣,对选文材料谈自己独到的见解;5.联系实际对文中说明的现象提出合理化建议和设想;6.调动知识的积累,考查选文材料由内向外的延伸和课本外与内的联系(如理解选文涉及的重要作家作品.作品中的文学典型.名句等);7.发挥联想.想像补写有关内容;8.对文中的艺术手法或美点进行赏析.语文记叙文阅读技巧一.辨析记叙线索和作用1.线索::(1)以人物为线 (2)以时间为线 (3)以人物为线 (4)以事件为线 (5)以情感为线(6)以某物为线 (7)以题目为线 (8)明暗两线2.作用:是贯穿全文的脉络,把文中的人物和事件有机地连在一起,使文章条理清楚.层次清晰.3.答题套路:如:文章以〝……〞线索,中间串写了〝……〞.〝……〞几件事,组成一种〝冰糖葫芦〞的〝串〞式结构,选材典型,脉络清晰,主旨鲜明.二.理清记叙顺序.1.记叙顺序及作用(1)顺叙(按事情发展先后顺序).作用:叙事有头有尾,条理清晰,读起来脉络清楚.印象深刻.(2)倒叙(先写结果,再交代前面发生的事.).作用:造成悬念.吸引读者,避免叙述的平板单调,增强文章的生动性.(3)插叙(叙事时中断线索,插入相关的另一件事.).作用:对情节起补充.衬托作用,丰富形象,突出中心.(十二)某句话的某个词可以换成另一个词吗?动词:不能,因为这个动词准确.具体.生动地描写了……对象……所以……形容词:不能,因为这个动词生动形象地描写了……对象……所以……副词:不能,因为该词准确地说明……对象……的情况(程度.限制.时间.范围),换了之后就变成……与事实不符.题型:一是分辨文章记叙的顺序类型;二是思考文章为什么要运用这样的顺序.三.记叙文的表达方式:B.环境描写又可以分为:自然环境描写和社会环境描但还常常辅以描写.议论.抒情和说明.描写和记叙是议论和抒情的基础.1.表达方式及作用(1)描写:对人物.事件和环境等所作的绘声绘色.细致入微的描绘与刻画.A.描写分人物描写和环境描写. (1).人物描写又细分为 : (1)肖像描写 (2)外貌描写(3)神态描写(4)动作描写 (5)语言(对话)描写 (6)心理描写 (7)景物描写(8)场景描写另外,人物描写从另一个角度看,又可以分为:正面描写.侧面描写.细节描写.人物描写作用:塑造人物性格;推动情节发展;揭示文章主题. B.环境描写又可以分为:自然环境描写和社会环境描写.自然环境描写(景物描写)句的主要作用:(1).表现地域风光,交代故事发生的时间.地点及人物活动的空间.季节和环境特点;(2).推动情节发展;(3).渲染气氛;(4).烘托人物形象(或人物心情.感情);(5).突出.深化主题.社会环境描写的主要作用:交代作品的时代背景,揭示社会现实.(2)议论:记叙文中议论是以记叙为基础,对记叙的内容进行分析或评论.记叙文的议论有三种方式:先叙后议.先议后叙.夹叙夹议.记叙文中议论的作用:可起到承上启下;统领全文;引发读者思考,点明人物或事件的意义,突出中心,升华主题,起到画龙点睛的作用.记叙文中抒情:抒情可分为:一是直接抒情:指作者或主人公直接倾吐内心感受的抒情发式.二是间接抒情是指寄情于景,融情于物,感情流露于写人记事.写景状物的字里行间的抒情方式.注意:阅读散文时,要特别注意文章托物言志或借景抒情的特点.抒情作用:抒发作者真挚深沉的情感,引发读者的感情共鸣,使文章具有强大的感染力.(4)记叙文中的说明:记叙文中的说明是记叙中的补充交代,一般要求文字简明扼要.四.分析和体味重点语句和关键性词语.1.关键句是指:主旨的句;议论.抒情句;总结全文的句子;照应的句和过渡句.2.作用:A.从结构上:起承上启下的句子:(1)对上文(或全文):照应上文.首尾呼应.总结上文(或全文);(2)对下文:引起下文,打下伏笔.作铺垫;(3)对上下文:承上启下(过渡)B.从内容上,在开头:常有开篇点题.设伏笔.留悬念,作铺垫.在文章结尾:深化中心.点明主旨(画龙点睛)等作用.。

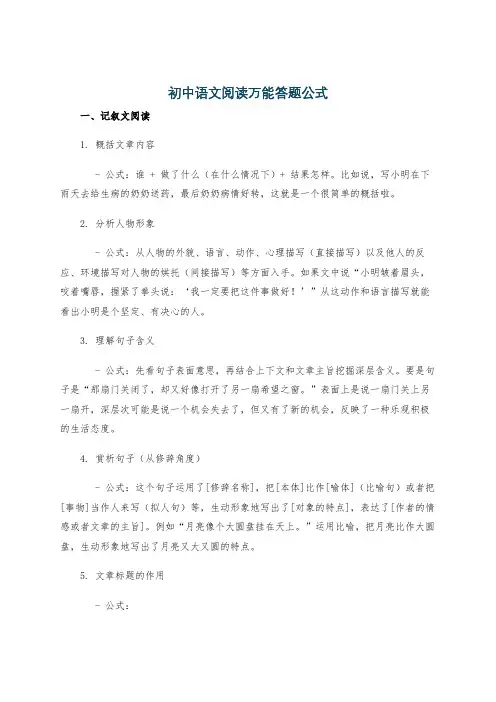

初中语文阅读万能答题公式一、记叙文阅读1. 概括文章内容- 公式:谁 + 做了什么(在什么情况下)+ 结果怎样。

比如说,写小明在下雨天去给生病的奶奶送药,最后奶奶病情好转,这就是一个很简单的概括啦。

2. 分析人物形象- 公式:从人物的外貌、语言、动作、心理描写(直接描写)以及他人的反应、环境描写对人物的烘托(间接描写)等方面入手。

如果文中说“小明皱着眉头,咬着嘴唇,握紧了拳头说:‘我一定要把这件事做好!’”从这动作和语言描写就能看出小明是个坚定、有决心的人。

3. 理解句子含义- 公式:先看句子表面意思,再结合上下文和文章主旨挖掘深层含义。

要是句子是“那扇门关闭了,却又好像打开了另一扇希望之窗。

”表面上是说一扇门关上另一扇开,深层次可能是说一个机会失去了,但又有了新的机会,反映了一种乐观积极的生活态度。

4. 赏析句子(从修辞角度)- 公式:这个句子运用了[修辞名称],把[本体]比作[喻体](比喻句)或者把[事物]当作人来写(拟人句)等,生动形象地写出了[对象的特点],表达了[作者的情感或者文章的主旨]。

例如“月亮像个大圆盘挂在天上。

”运用比喻,把月亮比作大圆盘,生动形象地写出了月亮又大又圆的特点。

5. 文章标题的作用- 公式:二、说明文阅读1. 说明对象及其特征- 公式:说明对象一般在文章标题或者开头就会点明。

特征呢,要从文中找关键词句,比如“大熊猫是一种珍稀的哺乳动物,它毛色黑白相间,体型胖嘟嘟的,特别爱吃竹子。

”这里大熊猫就是说明对象,毛色、体型、食性就是它的特征。

2. 说明方法及其作用- 公式:- 举例子:通过举[具体例子],具体地说明了[事物的某个特征]。

例如“我国的石拱桥有很多,其中赵州桥就是典型的代表,它已经有一千多年的历史了。

”这里举赵州桥的例子具体说明了我国石拱桥历史悠久的特征。

- 列数字:用具体的数据[数字],准确地说明了[事物的某个特征]。

像“这座大楼高100米,有30层。

”准确说明了大楼的高度和层数。

北京中考语文阅读理解的33个答题套路在初中语文考试中,经常有很多考生在阅读理解中失分。

今天,我们就整理了有关初中语文阅读理解中的33个答题套路,分享给大家,供考生参考!做阅读题必须有四种意识文体意识:根据文章的不同体裁去答题;语境意识:联系文章中心和上下文答题;文本意识:一切答案可以在文中找到,答题不能脱离文本;题目意识:注意答案在问题中,从问题中找命题意图、答题要点和要求,按分值答题。

做阅读题的流程速读,确定体裁和中心——初看题目,明要求;再通读原文——依据要求,确定有效阅读区域;反复斟酌,并作答——复查,是否按照要求作答,是否表述明确。

阅读理解的33个答题套路1.判断文章体裁答:这是一篇xx。

“xx”中的备选答案有:诗歌、小说、散文、戏剧说明文、议论文、记叙文三种文体的区别2.记叙文六要素时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果技巧:时间地点看标志词,准确程度看题意;中心人物识别看中心和写作着力点;事件概括要考虑文章中心,句式是:什么人+干什么;什么人+怎么样或为什么+干什么3.概括文章内容(中心句通常在文章首尾的议论抒情句中)方法:看题目、人物(事物)、事件,进行综合、概括。

句式:①此文记叙了(描写了、说明了)……的故事(事迹、经过、事件、景物)。

即“什么人+干什么”这可以作为一句话概括文章内容答案。

②表现了(赞美了、揭示了、讽刺了、反映了、歌颂了、揭露了、批判了)……③抒发了作者的……的感情。

4.分析材料组织特点紧紧围绕中心选取典型事件,剪裁得体,详略得当。

5.划分层次(1)按时间划分(找表示时间的短语)(2)按地点划分(找表示地点的短语)(3)按事情发展过程(找各个事件)(4)按照情感变化过程分(找表达情感词)(5)总分总(掐头去尾)划分段落层次技巧:①合并同类项,把相同内容的合为一层,把不同的分开来。

②找中心句,注意段首句、段尾句。

(如无中心句)归纳段意:本段(概括或具体)写了“谁——干什么”(或“什么——怎么样”)③找标志词6.记叙线索及作用线索种类:物线、事线、人线、感情线、时间线、地点线、见闻线线索判断技巧:看题目,看议论抒情句,看多次出现的字眼。

记叙文总结一、写人记事散文(小说)人物性格——事例、细节(细节为重点考察)表格题中考说明考察点:*整体感知文章的主要内容*理清文章思路鞋年轻人的鞋坏了,去修。

街口就有一个修鞋的,摊子不大,一个戴着单帽的人在埋头干活儿。

年轻人把鞋放下,修鞋人拿起鞋,看了看,说过半个小时就可以来取。

年轻人就离开了,往街上走。

年轻人心里正烦,大学毕业有一阵子了,始终找不到合适的工作。

有人介绍一份,年轻人嫌工资太低,而且给一个连高中都没有读过的老板打工,年轻人觉得有点那个。

年轻人找了不下二十份工作,都觉得不太满意,没有去做。

他每天都注意看报纸上的用工信息,每天都去联系,有时上门去毛遂自荐,结果,都没有谈成。

年轻人自然心里不是滋味,别的不用说,光鞋就走坏了两双。

鞋走坏了可以修,往修鞋摊儿上一放就行了,可工作始终没有影子,这让年轻人很是心焦。

取鞋的时候,年轻人付了钱,正要走,写鞋人问:“还没有找到工作?”年轻人一愣,说:“没有。

”转身闷闷不乐地走了。

不久,年轻人又去那儿修鞋,却先愣了一下。

原来的修鞋摊儿不见了,被一间干干净净的小屋取代了。

修鞋人坐在屋里,正捧着一份杂志看。

年轻人走进屋里看了看,放下鞋说:“这小屋不错,你发财了。

”街口这地段,金贵,能有一间屋,是许多人眼馋的事。

修鞋人说:“夏天省得风吹日晒,冬天省得挨冻,享点福吧。

”年轻人说:“你把一个小小的修鞋摊儿干大了,不简单。

”修鞋人放下杂志,开始干活儿。

年轻人没有出去,拿起杂志一看,竟是一本文学杂志。

年轻人问:“你喜欢?”修鞋人说:“喜欢。

”转眼就修好了。

修鞋人问:“这么久了,应该找到工作了吧?”年轻人有点不高兴,觉得修鞋人多嘴。

但他不好跟一个修鞋人发火。

年轻人没有说话。

修鞋人真是多嘴了,年轻人往外掏钱时,又说:“这个小摊儿,我干了两年多,总算有一点模样了,我挺高兴的。

”年轻人觉得修鞋人说的话是给自己听的,有挖苦人的味道,放钱时就把不满表现出来了,他没有放,而是扔。

修鞋人似乎看出来了,淡淡地笑了一下。

北京中考说明文阅读题型总结篇一:中考语文阅读题型归纳中考语文阅读题型归纳文学性作品阅读(记叙、散文)题型一:概括主要内容(一)短语型。

答题策略:概括主要内容的方法--“谁干什么”或“谁怎么样”或“什么怎么样”。

答题时要注意所给例子,有没有规定字数,这种类型的题目,在回答时往往省略主语。

例1:10、本文记叙了作者回访老屋的经过。

请摘录文中语句,把作者的行踪补充完整。

(3分)站在村口远远望去→(1)→(2)→默默地坐在堂屋里→(3)→站在老屋门口(20XX年温州卷《19.老屋》)答案:(1)默默走近老屋(2)抬脚跨进门槛(3)在老屋的里里外外转来转去(二)句子型。

答题策略:概括主要内容的方法--“谁,在什么环境中(什么情况下)干什么。

”或“在什么环境中(什么情况下)谁干什么。

”例1:1.请用简洁的语言概括文章的主要内容。

(20XX年河南卷《12.北京时间不到点》)答案示例:1.在德克士,乡下父子错过了?买一送一?优惠活动的时间,在我和顾客的帮助下如愿以偿买到优惠汉堡的故事。

题型二:赏析句子(一)抓修辞手法。

1.比喻、拟人:生动形象;拟人答题格式:运用了拟人的修辞手法,把什么人格化了,生动形象地写出了了什么怎么样(的情态)。

有时还需加上作者的情感。

比喻答题格式:运用了比喻的修辞手法,(把什么比作什么,)生动形象地写出了+对象+特性。

有时还需加上作者的情感。

例如:从未见过开得这么盛的藤萝,只见一片辉煌的淡紫色,像一条瀑布,从空中垂下。

答案:运用了比喻的修辞手法,把茂盛的藤萝比做瀑布,生动形象地表现了藤萝的茂盛。

表达了作者对藤萝花的赞美之情。

又如:小草偷偷得从土里钻出来。

答案:运用拟人的修辞手法,把小草人格化了,生动形象的表现了小草不经意间长出的情态和旺盛的生命力。

2.排比:可增强气势,强调内容,加重感情。

答题格式:运用排比修辞手法,强调了+对象+特性+“使条理分明”或“节奏和谐,显得感情洋溢,富有气势”或“层次清楚、描写细腻、形象生动”。

王者二三攻略【前言】做阅读题必须有四种意识:1、文体意识:根据文章的不同体裁去答题2、语境意识:联系文章中心和上下文答题3、文本意识:坚信一切答案可以在文章中找到,答题不能脱离文本4、题目意识:注意答在问中,从问题中找命题意图和答题要点和要求,注意按分值答题做阅读题的流程:1、速读,确定体裁和中心2、初看题目,明要求,再通读原文3、依据要求,确定有效阅读区域,反复斟酌,并作答4、复查,是否按照要求作答,是否表述明确。

比喻:化平淡为生动,化抽象为具体,化无形为有形。

拟人〔比较〕:给物赋予人的形态情感,便于抒情;描写生动形象,表意丰富。

借代:以简代繁,以实代虚,利于表达作者情感。

夸X:使表达的情感更为强烈;突出事物的本质特征;引发人们的想象。

对偶:形式上音节整齐匀称,节奏感强;内容上表意凝练,概括力强,抒情酣畅。

排比:节奏鲜明,内容集中;增强气势,加强语气;叙事透辟,条理清晰,长于抒情。

反复:写景抒情感染力强;承上启下,分清层次;屡次强调,增强表达效果,突出主旨。

比照:使所表现的事物特征或所阐释的道理观点更鲜明突出。

设问:自问自答,突出文章内容;吸引读者,引发读者思考。

反问:增强语气,强化情感。

引用:增强文章历史文化底蕴;丰富文章内容;增强表达效果和说服力。

双关:使语言幽默;适应语境需要,使表达含蓄曲折,增强文章表现力。

反语:正话反说,幽默挖苦。

象征:引申事理,使抽象事物具体化,激发联想,感染力强。

衬托:突出所要表现的事物特点,强化思想感情;使主要形象更加鲜明,使文章曲折含蓄。

抑扬〔先抑后扬,先扬后抑〕:引发好奇,使文章曲折有波澜;感情铺垫,突出喜欢赞美或批评挖苦的情感。

托物言志:在对事物的描绘过程中寄托作者的个人情感和理念。

借景抒情:通过景物的描写,来衬托作者或喜或悲的情感。

虚实结合:突出事物的本质特征,刻画人物性格更鲜明,凸显事物景物的特点,更集中的提醒主旨。

动静结合:以静衬动或以动衬静,起衬托作用。

现代文阅读鉴赏答题模式及解法一、有关语言修辞的题型:描绘类提问方式:某句话中某个词换成另一个行吗?为什么?或:文章的某个句子说成另一个句子好不好?为什么?答题模式:不行。

因为该词生动具体(形象、准确)地写出了+对象+效果,换了后就变成+不好的效果。

或:不行,因为该词比另一词的感情更强烈(或该词比另一词更切合对象的性格特征)。

动词:不行。

因为该词准确生动具体地写出了……形容词:不行。

因为该词生动形象地描写了……副词(如都,大都,非常只有等):不行。

因为该词准确地说明了……的情况(表程度,表限制,表时间,表范围等),换了后就变成……,与事实不符。

答题示例:山间林密,泉隐其中,有时,泉水在林木疏朗处闪过亮亮的一泓,再向前寻,已不可得。

那半含半露、欲近故远的娇态,使我想起在家散步时,常常绕我膝下的爱女。

每见我伸手欲揽其近前,她必远远地跑开,仰起笑脸逗我;待我佯作冷淡而不顾,她却又悄悄跑近,偎我腰间。

好一个调皮的孩子!(节选自谢大光《鼎湖山听泉》)问:“好一个调皮的孩子”,为什么不说成“真是可爱的孩子”?答:因为“好一个”比“真是”感情更强烈,“调皮”比“可爱”更切合爱女的性格特征。

结构类提问方式:某两个或三个词的顺序能否调换?为什么?答题模式:不能。

因为(1)与人们认识事物的规律(由浅入深、由表入里、由现象到本质)不一致(2)该词与上文是一一对应的关系(3)这些词是递进关系,环环相扣,表达了……答题示例:“记住:想占便宜的人,往往占不到便宜!”父亲指着碗里的荷包蛋告诫儿子……“记住,想占便宜的人,可能要吃亏!”父亲指着蛋教训儿子说……“不想占便宜的人,生活也不会让他吃亏!”父亲意味深长的对儿子说。

(节选自《荷包蛋》)问:文中的“告诫”“教训”“意味深长”三个词的顺序能否调换?为什么?答:不能。

因为文中这三个词语是递进关系,表达了父亲对儿子的关爱之情。

修辞类提问方式:这句话运用了什么修辞方法?这样写在表达上有什么好处?答题模式:确认修辞手法+修辞本身的作用+结合句子语境1.比喻:化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体。

语文现代文阅读题答题模板感知能力。

即对文章阅读后一种基本的感觉、知晓能力。

新课程特别重视现代文阅读的整体感知能力,从整体上理解文章的基本写法或表达技巧,从整体上理解文中人物的特点等等。

1、如阅读记人的记叙文,就要看记了什么人的什么事,表现了人物怎样思想感情或性格特点;2、阅读记事的记叙文,就要看记了什么事,涉及哪些人,通过事件反映了什么主题;3、阅读写景状物的记叙文,就要看写了什么景,状了什么物,这些景或物有什么特点,寄托了作者什么情感;4、阅读说明文,就要看说明的对象是什么,有什么特点或作用等等。

概括提炼能力是语文阅读中最重要的,能够考查你是否读懂和对文章的准确体会和感想。

即对全文、段落进行整体概括,对文章的要点,文章的写法进行概括的能力。

如对全文、段落的中心、大意的概括,对文章思路的提炼,对文章的层意、段意的概括,对文中人物形象的概括等等。

平时阅读中要多练习归纳段意和文意,培养善于概括的能力和习惯。

词语和句子理解词语含义,还是理解句子含意或是理解文章主要内容,都要结合具体的语境、具体的文章去理解。

善于捕捉那些含义深刻的重要词语和含意深刻的重要句子,结合上下文去寻找、揣摩和体味它的含意,千万不要抛开具体的文章语境去就词语理解词语,就句子理解句子。

初步的文学欣赏能力,包括对文章的各种表达手法与写作技巧的辨识、理解、分析、欣赏。

如表现手法中的正面侧面、对比烘托、详写略写、伏笔照应等等。

新课标要求我们:“欣赏文学作品,……对作品的思想感情倾向,能联系文化背景作出自己的评价;对作品中感人的情景和形象,能说出自己的体验;品位作品中富于表现力的语言。

”表达方式语文常用的表达方式有记叙、描写、议论、抒情、说明等。

写作手法狭义的写作手法即“表达方式”、广义的是指写文章的一切手法,诸如表达方式、修辞手法、先抑后扬、象征、开门见山、托物言志等。

修辞手法常用的有比喻、拟人、反复、夸张、排比、对偶、对比、设问、反问等。

北京中考语文阅读题答题模板

2015北京中考语文阅读题答题模板,更多中考资讯中考语文阅读题是很多考生的畏惧的一道大题,因为语文阅读题不仅占分比高,对阅读能力、

理解能力和语言组织能力的要求也较高,难度较大。

对比各地各年中考语文

阅读,我们可以发现,有些题目的答题技巧是有规律可循的。

以下是中考老

师根据多年的教学经验,归纳出来的中考语文阅读题答题技巧。

1、文章开头一段的某一句话在文章中的作用,中间某段或句的作用,最

后一段某句的作用。

对于这种题型我们可以从两个方面来回答:对于第一段的问题,从结构上来说,是落笔点题,点明文章的中心,开门见山,总领全文,或起到引起下

文的作用;

从内容上来说,是为下文作铺垫和衬托,为后面某某内容的描写埋下伏笔。

中间某段的问题,在结构上是起到承上启下、过渡的作用。

最后一段或某句

的作用是总结全文,点明文章主旨,让人回味无穷,并与题目相照应。

2、文章表达了作者什幺样的思想感情?。