部编版七年级历史下册《郑和下西洋》知识点.doc

- 格式:doc

- 大小:13.52 KB

- 文档页数:2

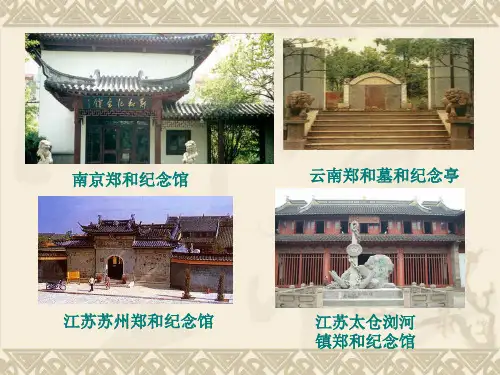

郑和下西洋高考知识点明代郑和是中国历史上一个令人瞩目的人物。

他带领船队七次下西洋,开辟了中国与外部世界的贸易航线,也是中国海洋史上的重要里程碑。

在高考历史考试中,郑和下西洋是一个重要的考点。

下面我们来详细了解一下这个知识点。

1. 郑和是谁?郑和,原名马三宝,是明代宦海中的一位重要人物。

他出生在云南昆明一个穷苦人家,后被明成祖朱棣赏识,成为他的护卫。

在多次战功之后,郑和被封为密州参将,并负责与外交中的西南地区。

2. 郑和下西洋的原因郑和下西洋的目的并不是侵略或征服,而是为了拓展中国的贸易网络。

明成祖朱棣认识到国内经济需要新的推动力,所以决定向西方寻找新的贸易伙伴。

郑和领导的船队于1405年首次下西洋,继续到1433年。

3. 郑和船队的规模郑和的船队规模庞大,经过多次扩展和增加,因此多次下西洋。

船队中的船只数量众多,被称为“宝船”,其中最大的船只可容纳数千人,是当时世界上最大的船只。

船队成员大约有2万人,包括船员、士兵、水手、工匠和一些文官等。

4. 郑和航行的路线郑和下西洋的路线主要有两条,一条是通过南海、马六甲海峡到达印度洋,然后向西沿着非洲东岸到达红海;另一条是通过南海、菲律宾、印尼等地,向东走入太平洋。

5. 郑和下西洋的收获郑和下西洋的最大成果是开辟了中国的海外贸易,并且建立了友好的外交关系。

他与下西洋途中的国家进行了互利贸易,带回了很多奇珍异宝,丰富了中国的经济和文化。

他也将中国的政治、文化和技术带到了这些国家,对当地的社会发展起到了推动作用。

6. 郑和下西洋的影响郑和下西洋的影响深远。

首先,他开辟了中国与外部世界的贸易航线,促进了中外经济文化交流。

其次,他在船队中携带了很多中国商品,并将中国的技术和文化传播到下西洋途中的国家。

这对当地的社会和文化发展产生了重要影响。

最后,郑和的下西洋活动也促进了中国航海和造船技术的进步。

7. 郑和下西洋的终结郑和下西洋活动在1433年终结,之后明朝政府决定停止对外扩张和海外贸易。

明朝的对外关系第15课明朝的对外关系课前自主预习知识点1 郑和下西洋1.背景:15世纪初,明朝经济逐步繁荣,国力雄厚,成为当时世界上的强国。

2.目的:提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,同时也用中国的货物去换取海外的奇珍。

3.概况:1405 —1433年,郑和率船队7次下“西洋”。

郑和的船队先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

4.意义:郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举,不仅增进了中国同亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

知识点2 戚继光抗倭5.倭寇:元末明初,日本的一些武士和奸商,组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”。

6.背景:明朝中期,日本国内社会动荡加剧,特别是由于明朝国力减弱,海防松懈,倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对中国沿海的武装抢劫日益猖獗。

所到之处,他们杀居民,劫财货,无恶不作,沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”。

7.概况( 1 )在东南倭寇最猖獗的时候,戚继光临危受命,南下浙江抗倭,多次击退倭寇的侵犯。

( 2 )为了提高军队的战斗力,彻底打败倭寇,戚继光组建“戚家军”。

( 3 )1561年,倭寇大举侵犯浙江。

戚继光在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患。

( 4 )此后,戚继光又率军进入福建、广东地区,与其他抗倭将领一起带领广大军民与倭寇激战,先后消灭了两地的倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。

8.评价:戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上一位伟大的民族英雄。

知识点3 葡萄牙攫取在澳门的居住权9.事件:1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权。

课堂基础达标知识点1 郑和下西洋1.郑和下西洋是航海史上的壮举,该壮举发生在下面年代尺中的哪一个世纪( B )13世纪14世纪15世纪16世纪17世纪18世纪A.14世纪B.15世纪C.16世纪D.17世纪2.《明史·宦官传》载:“成祖欲耀兵异域,示中国富强……命和及其侪王景弘等通使西洋。

郑和下西洋知识点一、背景介绍郑和是明朝时期的一位著名航海家,他共率领七次下西洋,开拓了中国与世界各国的联系,为中国的外交贸易做出了重大贡献。

本文将详细介绍郑和下西洋的知识点。

二、郑和下西洋的目的1. 外交使命:明朝时期,中央政府重视对外交往,希望通过外交手段巩固国家安全和发展利益。

因此,郑和下西洋也是为了传递明朝皇帝的意愿,向其他国家表达友好关系。

2. 贸易活动:在当时的世界贸易中,中国是一个重要的贸易伙伴。

郑和率领船队下西洋,也是为了扩大中国与其他国家之间的贸易往来。

3. 探险探索:随着航海技术的不断发展,人们对未知领域充满好奇心。

因此,郑和下西洋也是为了探索更多未知领域。

三、郑和下西洋的船队规模及组成1. 船队规模:每次下西洋船队数量不等,最多时达到300多艘船。

2. 船队组成:船队主要由官方指派的“宝船”、“巨舟”、“水手船”和商人自备的“外船”组成。

其中,“宝船”是指用于运送贵重物品和礼品的大型木质帆船,“巨舟”是指用于运输人员和物资的大型木质帆船,“水手船”是指用于提供后勤保障的小型木质帆船。

四、郑和下西洋的路线及途经国家1. 第一次下西洋:从1405年到1407年,郑和率领七艘宝船、二百余艘巨型木质帆船,途经印度尼西亚、斯里兰卡、印度、阿拉伯等国家。

2. 第二次下西洋:从1407年到1409年,郑和率领八艘宝船、二百余艘巨型木质帆船,途经印度尼西亚、斯里兰卡、印度等国家。

3. 第三次下西洋:从1409年到1411年,郑和率领十六艘宝船、三百余艘巨型木质帆船,途经印度尼西亚、斯里兰卡、印度、阿拉伯等国家。

4. 第四次下西洋:从1413年到1415年,郑和率领七艘宝船、三百余艘巨型木质帆船,途经印度尼西亚、斯里兰卡、印度等国家。

5. 第五次下西洋:从1417年到1419年,郑和率领二十六艘宝船、三百余艘巨型木质帆船,途经印度尼西亚、斯里兰卡、印度等国家。

6. 第六次下西洋:从1421年到1422年,郑和率领二十七艘宝船、三百余艘巨型木质帆船,途经菲律宾、波斯湾等国家。

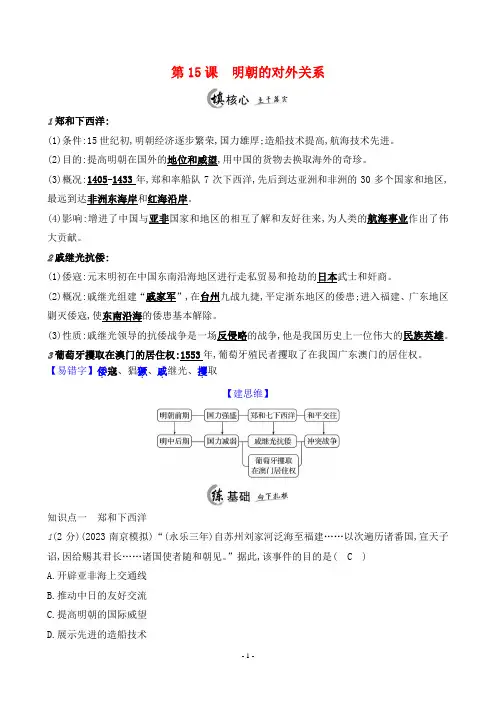

第15课明朝的对外关系1郑和下西洋:(1)条件:15世纪初,明朝经济逐步繁荣,国力雄厚;造船技术提高,航海技术先进。

(2)目的:提高明朝在国外的地位和威望,用中国的货物去换取海外的奇珍。

(3)概况:1405-1433年,郑和率船队7次下西洋,先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

(4)影响:增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

2戚继光抗倭:(1)倭寇:元末明初在中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫的日本武士和奸商。

(2)概况:戚继光组建“戚家军”,在台州九战九捷,平定浙东地区的倭患;进入福建、广东地区剿灭倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。

(3)性质:戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上一位伟大的民族英雄。

3葡萄牙攫取在澳门的居住权:1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权。

【易错字】倭.寇、猖獗.、戚.继光、攫.取【建思维】知识点一郑和下西洋1(2分)(2023南京模拟)“(永乐三年)自苏州刘家河泛海至福建……以次遍历诸番国,宣天子诏,因给赐其君长……诸国使者随和朝见。

”据此,该事件的目的是( C )A.开辟亚非海上交通线B.推动中日的友好交流C.提高明朝的国际威望D.展示先进的造船技术【解析】依据题干信息“永乐三年”“以次遍历诸番国,宣天子诏,因给赐其君长……诸国使者随和朝见”并结合所学可知,与材料相关的事件为郑和下西洋。

郑和下西洋的目的是提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”。

2(2分)许多人认为“世界海洋第一人”不是哥伦布、麦哲伦,而是15世纪初期从刘家港出发,远航30多个国家和地区,航程达10万余里的明代航海家郑和。

郑和远航最远到达( A )A.非洲东海岸和红海沿岸B.英吉利海峡C.大西洋沿岸D.波罗的海沿岸【解析】根据所学知识可知,郑和的船队先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

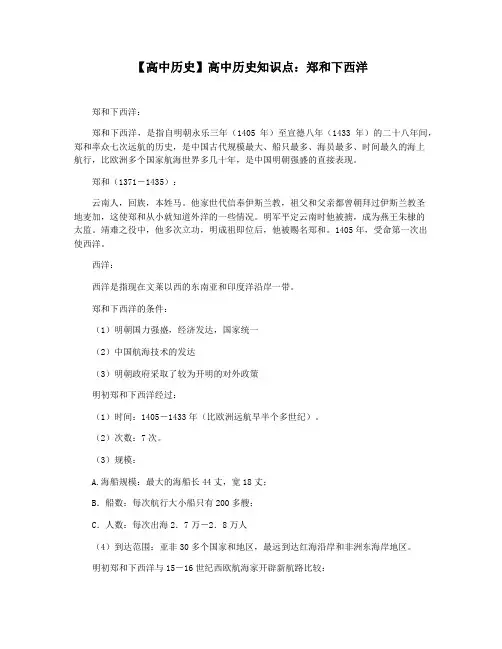

【高中历史】高中历史知识点:郑和下西洋郑和下西洋:郑和下西洋,是指自明朝永乐三年(1405年)至宣德八年(1433年)的二十八年间,郑和率众七次远航的历史,是中国古代规模最大、船只最多、海员最多、时间最久的海上航行,比欧洲多个国家航海世界多几十年,是中国明朝强盛的直接表现。

郑和(1371―1435):云南人,回族,本姓马。

他家世代信奉伊斯兰教,祖父和父亲都曾朝拜过伊斯兰教圣地麦加,这使郑和从小就知道外洋的一些情况。

明军平定云南时他被掳,成为燕王朱棣的太监。

靖难之役中,他多次立功,明成祖即位后,他被赐名郑和。

1405年,受命第一次出使西洋。

西洋:西洋是指现在文莱以西的东南亚和印度洋沿岸一带。

郑和下西洋的条件:(1)明朝国力强盛,经济发达,国家统一(2)中国航海技术的发达(3)明朝政府采取了较为开明的对外政策明初郑和下西洋经过:(1)时间:1405―1433年(比欧洲远航早半个多世纪)。

(2)次数:7次。

(3)规模:A.海船规模:最大的海船长44丈,宽18丈;B.船数:每次航行大小船只有200多艘;C.人数:每次出海2.7万-2.8万人(4)到达范围:亚非30多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸地区。

明初郑和下西洋与15―16世纪西欧航海家开辟新航路比较:1、目的不同点:新航路开辟是适应欧洲资本主义萌芽和商品经济发展的需要,是经济利益的趋使。

其目的是侵占海外殖民地,掠夺财物,进行资本原始积累。

(即经济目的)郑和下西洋主要是出于政治目的,具体表现为:(1)宣扬国威(即宣传明王朝的强盛);(2)加强与海外各国的联系(即发展和亚非各国的友好关系);(3)满足统治者对异域珍宝特产的需求。

2、其影响和后果不同点:1、郑和下西洋是中国历史上一次空前的主动外交,是世界航海史上的伟大创举,极大地加强了与亚非国家的友好关系,促进了与亚非国家的经济文化交流。

但其不计经济效益的做法,违背经济规律,对中国新的经济因素未产生直接作用,造成巨大经济负担,因此也不可能持久。

部编版七年级历史下册第15课《郑和下西洋》说课稿(集体备课)一. 教材分析部编版七年级历史下册第15课《郑和下西洋》,主要介绍了明成祖派郑和下西洋的经过、影响和意义。

本节课教材内容丰富,通过图文并茂的方式展示了郑和下西洋的历史场景,使学生能够更好地理解和掌握相关知识。

教材以时间为线索,分别介绍了郑和下西洋的七次远航,以及他在海外传播中国文化、促进中外交流的事迹。

教材还重点介绍了郑和下西洋对我国古代海上丝绸之路的开拓和推动作用,以及对中国和亚非各国经济、文化、科技交流的影响。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于古代历史人物和事件有一定的了解。

但考虑到他们年龄特点和认知水平,对于郑和下西洋的规模、经过和影响可能还不够深入。

因此,在教学过程中,需要注重激发学生的学习兴趣,引导他们通过查阅资料、讨论交流等方式,更深入地了解郑和下西洋的历史背景、经过和影响。

此外,学生对于历史事件的理解和分析能力有待提高,因此在教学过程中,要注重培养学生的分析问题和解决问题的能力。

三. 说教学目标1.知识与技能:通过本节课的学习,使学生了解郑和下西洋的时间、规模、经过及影响,掌握郑和下西洋在我国古代海上丝绸之路开拓和推动中的重要作用。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究等方式,培养学生搜集和处理信息的能力、口头表达能力和合作能力。

3.情感态度与价值观:引导学生认识郑和下西洋促进了中国和亚非各国的经济文化交流,弘扬了中华民族友好交往的传统美德,增强学生的民族自豪感和历史责任感。

四. 说教学重难点1.教学重点:郑和下西洋的时间、规模、经过及影响。

2.教学难点:郑和下西洋在我国古代海上丝绸之路开拓和推动中的重要作用,以及对学生历史思维能力的培养。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探究、讨论交流等教学方法,引导学生主动参与课堂,提高他们的历史素养。

2.教学手段:利用多媒体课件、地图、图片等教学辅助手段,生动形象地展示郑和下西洋的历史场景,增强学生的学习兴趣和直观感受。

七年级历史郑和下西洋知识点郑和是中国古代著名的航海家和探险家,他曾带领中国的大船队下西洋,走出了一条独特的海上交通路线,使中国与世界各国进行了广泛的贸易往来和文化交流。

在七年级历史学科中,学习郑和下西洋的相关知识点,可以帮助学生了解中国历史、世界文化和海洋发展等方面的内容,以下是一些相关知识点的简介。

一、郑和生平郑和是明朝初期的一位海上贸易家和航海家,他原名马三宝,是云南昆明人。

他的祖父在明朝朱元璋平定南方时参与了许多战役,获得了朱元璋的信任,因而得以将孙子郑和送进宫中为宦官。

郑和是一位非常勇敢、智慧和有远见的人,他曾七次率领船队下西洋,绕过印度洋,到达斯里兰卡、印尼、马来西亚、非洲等地,进行了大规模的贸易往来和文化交流。

在这期间,他不断开拓新的航线,加深了中国与其他国家之间的关系,拓展了中国的国际影响力。

二、郑和下西洋的意义郑和下西洋的活动对中国以及世界的历史文化产生了重要影响,具体可从以下几个方面来说明。

1. 发展海洋文化和文明。

郑和采取“以和为贵”的航海策略,以大船队和精湛的海技,完成了多次远航,开启了中国与南亚、非洲的海上贸易往来,同时也带去了中国的文化和海洋文明,推动了海洋文化和文明的发展。

2. 拓展中国的国际影响力。

郑和下西洋的航迹覆盖了印度洋和非洲古陆,开拓了中国与南亚非洲等地的贸易合作,增加了中国在世界上的话语权,提升了中国的国际地位。

3. 促进了我国海洋事业的发展。

郑和的大船队和航海技术的先进,为中国海洋事业的发展奠定了基础,成为中国海上经济和政治发展的重要推手。

三、郑和下西洋的成就郑和下西洋的活动在中国和世界历史上留下了许多彪炳史册的成就,其中一些主要表现为:1. 开拓了新的航线,拓宽了贸易渠道。

在郑和领导下,中国的船队绕过印度洋、到达南亚、非洲等地,打破了传统上红海—地中海贸易往来的格局,开辟了新的贸易航线,增加了中国的对外贸易额。

2. 完成了科技“转移”和文化“交流”。

在他所率领的大船队中,带去了许多先进的科技工具,如防震绳、炮台等,并与南亚、非洲等地的当地人进行了广泛的文化交流,使得中国的科技和文化得以传播和发扬光大。

【部编历史·复习干货】七年级下册第三单元(14—21课)知识总结裴云慧第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固和发展第14课明朝的统治一、明朝的建立建立:1368年,朱元璋称帝(明太祖),建立明朝,定都应天府(今南京)二、朱元璋强化皇权(一)政治——全面改革官制目的:朱元璋为了进一步集中权力,强化皇权。

在中央:废除丞相制度和中书省,提升六部的职权;在地方:取消行中书省,一分为三,设立“三司”,从而分散行省的权力;(二)思想教育——八股取士目的:为了加强思想控制,巩固专制统治题目:必须来自“四书”“五经”,对题目的解释必须以朱熹的《四书集注》为标准。

格式:“八股文”影响:弊:①八股文脱离实际,禁锢思想,扼杀了人们的聪明才智;②不利于选贤任能,应试的人成为皇帝旨意的顺从者;③阻碍了中国思想文化与科学技术的进步。

利:明朝科举考试的标准化、规范化对以后的考试制度有一定的借鉴意义。

(三)特务机构——设锦衣卫和东厂目的:为了监视官民,强化皇权,巩固专制统治。

措施:朱元璋设立了锦衣卫,明成祖又成立了东厂,合称为“厂卫”。

影响:这些特务机构成为皇帝的耳目和爪牙,是明朝强化皇权的表现。

※※明朝强化皇权的影响:①使皇权高度集中,君主专制大为加强②给明朝的统治埋下了危机,是中国封建社会走向衰落的表现。

※※戚继光的精神:不畏强敌、勇于抵抗、捍卫祖国的爱国主义精神※※戚继光抗倭胜利原因:①抗倭战争是正义的,符合人民的利益;得到人民的大力支持;②人民支持,各军队配合;③戚家军纪律严明,作战勇敢;④戚继光卓越的军事谋略和指挥才能。

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权背景:16世纪,一些欧洲殖民者相继侵略我国沿海地区概况:1553年,葡萄牙殖民者攫取了我国广东澳门的居住权第18课统一多民族国家的巩固和发展一、清朝对全国的统治1.清入关后以北京为首都,逐步建立起对全国的统治。

2.政治上,进一步加强中央集权;思想文化方面,推崇儒家学说。

郑和下西洋令公桃李满天下,何用堂前更种花。

出自白居易的《奉和令公绿野堂种花》上信中学陈道锋郑和下西洋是明朝初年的一场海上远航活动。

明成祖命三宝太监郑和率领两百多艘海船、2.7万多人从太仓的刘家港起锚(今江苏太仓市浏河镇),至福州闽江口五虎门内长乐太平港驻泊伺风开洋,远航西太平洋和印度洋拜访了30多个包括印度洋的国家和地区,曾到达过爪哇、苏门答腊、苏禄、彭亨、真腊、古里、暹罗、榜葛剌、阿丹、天方、左法尔、忽鲁谟斯、木骨都束等三十多个国家,目前已知最远曾达东非、红海。

郑和下西洋是中国古代规模最大、船只最多(240多艘)、海员最多、时间最久的海上航行,比欧洲国家航海时间早半个多世纪,是明朝强盛的直接体现。

郑和的航行之举远远超过将近一个世纪之后的葡萄牙、西班牙等国的航海家,如麦哲伦、哥伦布、达伽玛等人,堪称是“大航海时代”的先驱,是唯一的东方人,更是比马汉早五百年提出海权论,更有说法称郑和最早发现美洲、澳洲、南极洲。

郑和下西洋的目的众说纷纭,一说宣扬大明威德,《明史·郑和传》中记载:“且欲耀兵异域,示中国富强”;一说寻找建文帝,《明史·郑和传》中记载:“成祖疑惠帝亡海外,欲觅踪迹”;一说发展贸易缓解财政支出,有史料称郑和下西洋使“贫民致富”、“国用充足”;另有包抄帖木儿帝国、扫荡张士诚旧部、解决军事复员问题等说法。

政治方面•加强边防经过洪武时期的多次打击,蒙古人已经基本退出了漠南,对明朝边境并不构成直接威胁,有人认为永乐派郑和下西洋是为安定海外,使永乐没有后顾之忧,以利明朝专注防御北方之乱。

但此说不可能成立,因为当时海外诸国武力都不强,没有攻侵明朝海域之可能。

另有一说是,下西洋是为控制遗存在中南亚及印度北境之蒙古汗国。

这也不可能,因在永乐年初,此国之可汗死亡,对明朝已没有威胁。

郑和七次下西洋,碰到三次战役,其一为帮助某一小国政权转换,一为某国想偷袭郑和船队,一为海盗集团,三者都是小战役(下篇会再详述)。

部编版七年级历史下册《郑和下西洋》知识

点

.西洋:指文莱以西的东南亚和印度洋沿岸地区,

.前提条件 :

明朝初年,社会平定,经济繁荣 , 国力雄厚 , 为郑和下西洋供应了物质基础。

拥有世界上最先进的船只和航海技术,船上装备航海图

和指南针。

.目的 : 明成祖为了提高明朝在外国的地位和声威 , “示中国兴盛”。

用中国的货物换取外国的奇珍。

.大概:

时间 :1405 年到 1433 年 , 郑和率船队7 次下西洋。

路线 : 先后到达亚洲和非洲的 30 多个国家和地区 , 最远到达非洲东海岸和红海沿岸

.地位:郑和远航时间之长 , 规模之大 , 堪称世界航海史上的空前壮举。

.意义:不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互认识

和友好来往, 而且创始了西太平洋与印度洋之间的亚非海上

交通线 , 为人类的航海事业作出了伟大贡献。

.郑和下西洋现功的原因

国家一致 , 社会平定;

经济繁荣 , 国力兴盛

造船和航海技术的进步

积累了丰富的航海经验

郑和自己的勇敢、不怕困难和优异的组织领导能力。

2018 长沙初一下册第四单元要点考点

第 16 课中外的交往与矛盾

一、郑和下西洋

1、郑和下西洋的归纳

人物郑和

时间 1405—1433

次数 7次

人数 27000 多人

船数 200 多艘

抵达范围亚非30 多个国家和地域,最远抵达红海沿岸和非洲东海岸

设施罗盘针

2、郑和下西洋的条件

(1)明朝先期国力的富强 ;

(2)指南针的宽泛使用 ;

(3)郑和个人气派和勇于探究的精神;

(4)明朝造船技术的发达。

3、郑和下西洋的目的——增强与国外的联系。

4、郑和下西洋的意义:促使了中国和亚非各国的经济沟通和友好关系。

二、戚继光抗倭

倭寇:元末明初,日本的武士、商人和海盗,常常骚扰我国沿海

地域,沿海居民称他们为“倭寇”。

1、倭寇骚扰中国沿海

2、戚继光抗倭

戚继光抗倭为何可以获得成功?

(1)戚继光进行的抗倭斗争是抗争外来侵略的正义事业,获得广大人民的支持。

(2)戚继光带领的戚家军作战英勇,纪律严正。

郑和下西洋知识点

一、郑和的背景和早年经历

1.郑和的出生背景

2.郑和早年的经历和教育背景

二、郑和下西洋的背景和目的

1.明朝初年的国际环境和政策背景

2.郑和下西洋的目的和意义

3.为何选择郑和担任航海将领

三、郑和下西洋的准备和船队规模

1.郑和的航海准备工作

2.船队的规模和组成

四、郑和下西洋的航程和主要任务

1.郑和的首次下西洋航程

2.郑和的后续航程和任务

3.郑和的交流活动和探索内容

五、郑和下西洋的地理发现和文化交流

1.郑和船队的地理发现和贸易网络

2.郑和船队带回的文化物品和传播效应

3.中外文化交流的意义和影响

六、郑和下西洋对中国古代海洋文化的影响和意义

1.郑和下西洋对中国海洋文化的推动

2.郑和下西洋对中国古代地理认识的影响

3.郑和下西洋对中国古代对外交流的影响

结语

以上是关于郑和下西洋知识点的详细讨论,我们可以从郑和的背景和早年经历开始,了解他成为航海将领的背景。

接着,我们可以了解下西洋的背景和目的,以及郑和的航海准备工作和船队规模。

在了解了这些基本情况后,我们可以详细探讨郑和下西洋的航程和主要任务,以及他们在航行过程中的地理发现和文化交流。

最后,我们可以探讨郑和下西洋对中国古代海洋文化的影响和意义。

郑和下西洋开启了中国古代航海史上的辉煌篇章,对中国海洋文化的推动和对外交流的促进都具有重要意义。

部编版七年级历史下册《郑和下西洋》知识

点

.西洋:指文莱以西的东南亚和印度洋沿岸地区,

.前提条件 :

明朝初年,社会安定,经济繁荣 , 国力雄厚 , 为郑和下西洋提供了物质基础。

拥有世界上最先进的船只和航海技术,船上配备航海图

和指南针。

.目的 : 明成祖为了提高明朝在国外的地位和威望 , “示中国富强”。

用中国的货物换取海外的奇珍。

.概况:

时间 :1405 年到 1433 年 , 郑和率船队7 次下西洋。

路线 : 先后到达亚洲和非洲的 30 多个国家和地区 , 最远到达非洲东海岸和红海沿岸

.地位:郑和远航时间之长 , 规模之大 , 堪称世界航海史上的空前壮举。

.意义:不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解

和友好往来, 而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上

交通线 , 为人类的航海事业作出了伟大贡献。

.郑和下西洋现功的原因

国家统一 , 社会安定;

经济繁荣 , 国力强盛

造船和航海技术的进步

积累了丰富的航海经验

郑和本人的勇敢、不怕困难和卓越的组织领导能力。