16SrRNA在细菌鉴定与分类中的应用

- 格式:docx

- 大小:199.04 KB

- 文档页数:7

16S rRNA基因在细菌菌种鉴定中的应用

都立辉;刘芳

【期刊名称】《乳业科学与技术》

【年(卷),期】2006(029)005

【摘要】本文综述了应用16S rRNA基因作为靶基因对细菌进行鉴定的各种分子生物学技术,并指出应用16S rRNA基因在乳酸菌鉴定方面的研究进展.

【总页数】3页(P207-209)

【作者】都立辉;刘芳

【作者单位】东北农业大学乳品科学教育部重点实验室,哈尔滨,150030;东北农业大学乳品科学教育部重点实验室,哈尔滨,150030

【正文语种】中文

【中图分类】TS2

【相关文献】

1.PCR扩增rRNA基因在细菌菌种鉴定中的应用 [J], 金鑫;李妍;陈代杰

2.16SrRNA基因检测在儿童细菌性脑膜炎早期诊断中的应用 [J], 世淑兰;戴熙廷;赵广周;李小娟;李荣杰;麻明彪

3.16SrRNA基因检测在儿童细菌性脑膜炎早期诊断中的应用 [J], 世淑兰;戴熙廷;赵广周;李小娟;李荣杰;麻明彪

4.细菌16S rRNA基因芯片的构建及其在细菌鉴定中的应用 [J], 薛建亚;翁心华;朱利平;万谟彬

5.16S rRNA基因及16S~23S rRNA基因区间在临床细菌学检验中的应用 [J], 毕春霞;闫志勇;王斌

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第39卷 第4期2003年12月青岛大学医学院学报ACTA ACADEMIAE MEDICINAE QIN G DAO UNIV ERSITATISVol.39,No.4December 2003[收稿日期]2002210218; [修订日期]2003202216[作者简介]毕春霞(19692),女,硕士,主管检验师。

16S rRNA 基因及16S ~23S rRNA 基因区间在临床细菌学检验中的应用毕春霞1,闫志勇2,王 斌2(1 青岛市市立医院检验科,山东青岛 266011; 2 青岛大学医学院微生物学教研室) 核糖体16S RNA (16S rRNA )为所有细菌所共有,其编码基因兼保守性和变异性于一身,素有细菌的“分子化石”之称。

通过对16S rRNA 基因保守区引物进行聚合酶链反应(PCR )扩增,可早期、快速判断细菌的存在与否,因此在临床细菌感染的检验中有较高的应用价值。

本文就细菌16SrRNA 基因的特征、在检测临床细菌感染中的应用,以及一种新方法———16S ~23S rDNA 区间序列在分类及鉴别细菌的应用研究等作一综述。

1 16S r RNA 基因及16S ~23S r RNA 基因区间的基本特征细菌的核糖体RNA 按沉降系数分3种,分别为5S 、16S 和23S 。

其编码基因(rDNA )的链长依次为3300、1540和120个核苷酸。

一般来说,原核生物基因组结构不像真核生物那样具有高度重复序列,但细菌中的rDNA 在染色体上却以多拷贝形式存在,且微生物中rDNA 的拷贝数与其生长速率相关,现已确知大肠杆菌中rDNA 的拷贝数是7,结核杆菌中为2,枯草杆菌是10,这就使针对细菌rRNA 基因进行的分子生物学检测具有较高的灵敏度。

rRNA 操纵子被转录成前rRNA 时包含以下几个成分(从5′→3′):16S 、区间、tRNA 、区间、23S 、区间和5S rDN A 序列[1]。

第39卷 第4期2003年12月青岛大学医学院学报ACTA ACADEMIAE MEDICINAE QIN G DAO UNIV ERSITATISVol.39,No.4December 2003[收稿日期]2002210218; [修订日期]2003202216[作者简介]毕春霞(19692),女,硕士,主管检验师。

16S rRNA 基因及16S ~23S rRNA 基因区间在临床细菌学检验中的应用毕春霞1,闫志勇2,王 斌2(1 青岛市市立医院检验科,山东青岛 266011; 2 青岛大学医学院微生物学教研室) 核糖体16S RNA (16S rRNA )为所有细菌所共有,其编码基因兼保守性和变异性于一身,素有细菌的“分子化石”之称。

通过对16S rRNA 基因保守区引物进行聚合酶链反应(PCR )扩增,可早期、快速判断细菌的存在与否,因此在临床细菌感染的检验中有较高的应用价值。

本文就细菌16SrRNA 基因的特征、在检测临床细菌感染中的应用,以及一种新方法———16S ~23S rDNA 区间序列在分类及鉴别细菌的应用研究等作一综述。

1 16S r RNA 基因及16S ~23S r RNA 基因区间的基本特征细菌的核糖体RNA 按沉降系数分3种,分别为5S 、16S 和23S 。

其编码基因(rDNA )的链长依次为3300、1540和120个核苷酸。

一般来说,原核生物基因组结构不像真核生物那样具有高度重复序列,但细菌中的rDNA 在染色体上却以多拷贝形式存在,且微生物中rDNA 的拷贝数与其生长速率相关,现已确知大肠杆菌中rDNA 的拷贝数是7,结核杆菌中为2,枯草杆菌是10,这就使针对细菌rRNA 基因进行的分子生物学检测具有较高的灵敏度。

rRNA 操纵子被转录成前rRNA 时包含以下几个成分(从5′→3′):16S 、区间、tRNA 、区间、23S 、区间和5S rDN A 序列[1]。

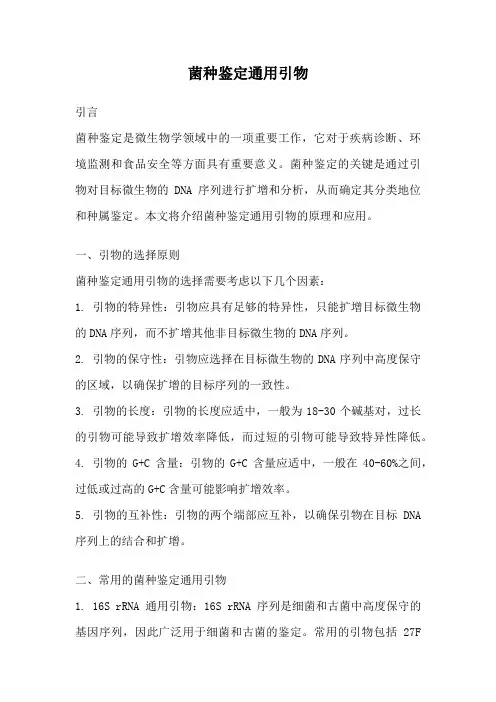

一、实验目的1. 掌握16S rDNA 对细菌进行分类的原理及方法;2. 掌握DNA 提取、PCR 原理及方法、DNA 片段回收等实验操作。

二、实验原理细菌rRNA (核糖体RNA )按沉降系数分为3种,分别为5S 、16S 和23S rRNA 。

16S rDNA 是细菌染色体上编码16S rRNA 相对应的DNA 序列,存在于所有细菌染色体基因中。

16SrDNA 鉴定是指用利用细菌16SrDNA 序列测序的方法对细菌进行种属鉴定。

包括细菌基因组DNA 提取、16SrDNA 特异引物PCR 扩增、扩增产物纯化、DNA 测序、序列比对等步骤。

是一种快速获得细菌种属信息的方法。

16S rDNA 是细菌的系统分类研究中最有用的和最常用的分子钟,其种类少,含量大(约占细菌RNA 含量的80%),分子大小适中,存在于所有的生物中,其进化具有良好的时钟性质,在结构与功能上具有高度的保守性,素有“细菌化石”之称。

在大多数原核生物中rDNA 都具有多个拷贝,5S 、16S 、23S rDNA 的拷贝数相同。

16S rDNA 由于大小适中,约1.5Kb 左右,既能体现不同菌属之间的差异,又能利用测序技术较容易地得到其序列,故被细菌学家和分类学家接受。

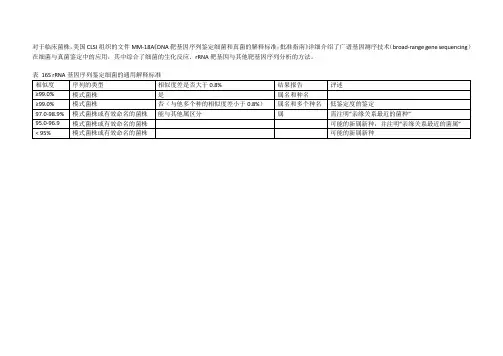

16SrRNA 的编码基因是16SrDNA ,但是要直接将16SrRNA 提取出来很困难,因为易被广泛存在的RNase 降解,因而利用16S rDNA 鉴定细菌,其技术路线如下:细菌基因组的提取:PCR 的基本原理 :PCR 技术的基本原理 类似于DNA 的天然复制过程,其特异性依赖于与靶序列两端互补的 寡核苷酸引物。

PCR 由变性--退火--延伸三个基本反应步骤构成:①模板DNA 的变性:模板DNA 经加热至93℃左右一定时间后,使模板DNA 双链或经PCR 扩增形成的双链DNA 解离,使之成为单链,以便它与引物结合,为下轮反应作准备;②模板DNA 与引物的退火(复性):模板DNA 经加热变性成单链后,温度降至55℃左右,引 物与模板DNA 单链的互补序列配对结合;③引物的延伸:DNA模板--引物结合物在TaqDNA聚合酶的作用下,以dNTP为反应原料,靶序列为模板,按碱基配对与半保留复制原理,合成一条新的与模板DNA 链互补的半保留复制链重复循环变性--退火--延伸三过程,就可获得更多的“半保留复制链”,而且这种新链又可成为下次循环的模板。

菌种鉴定通用引物引言菌种鉴定是微生物学领域中的一项重要工作,它对于疾病诊断、环境监测和食品安全等方面具有重要意义。

菌种鉴定的关键是通过引物对目标微生物的DNA序列进行扩增和分析,从而确定其分类地位和种属鉴定。

本文将介绍菌种鉴定通用引物的原理和应用。

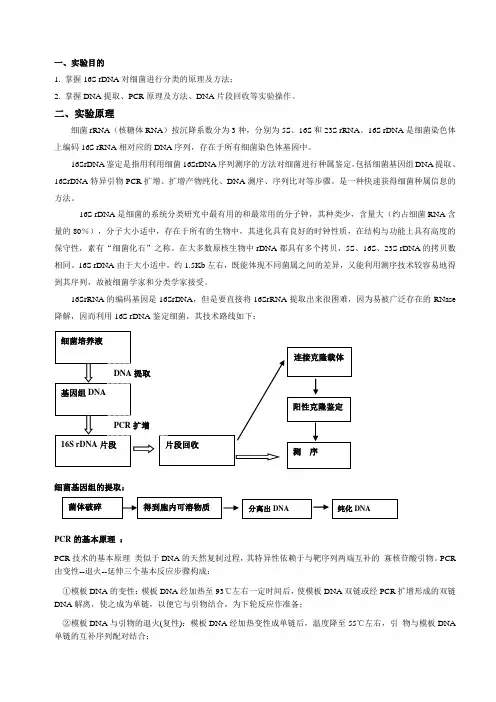

一、引物的选择原则菌种鉴定通用引物的选择需要考虑以下几个因素:1. 引物的特异性:引物应具有足够的特异性,只能扩增目标微生物的DNA序列,而不扩增其他非目标微生物的DNA序列。

2. 引物的保守性:引物应选择在目标微生物的DNA序列中高度保守的区域,以确保扩增的目标序列的一致性。

3. 引物的长度:引物的长度应适中,一般为18-30个碱基对,过长的引物可能导致扩增效率降低,而过短的引物可能导致特异性降低。

4. 引物的G+C含量:引物的G+C含量应适中,一般在40-60%之间,过低或过高的G+C含量可能影响扩增效率。

5. 引物的互补性:引物的两个端部应互补,以确保引物在目标DNA 序列上的结合和扩增。

二、常用的菌种鉴定通用引物1. 16S rRNA通用引物:16S rRNA序列是细菌和古菌中高度保守的基因序列,因此广泛用于细菌和古菌的鉴定。

常用的引物包括27F(5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3')和1492R(5'-GGTTACCTTGTTACGACTT-3')。

2. 18S rRNA通用引物:18S rRNA序列是真核生物中高度保守的基因序列,因此广泛用于真菌和原生动物的鉴定。

常用的引物包括ITS1(5'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3')和ITS4(5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3')。

3. 基因编码区通用引物:除了rRNA序列外,一些基因编码区的引物也被广泛应用于菌种鉴定。

例如,ITS区(内转录间隔区)是真菌常用的鉴定区域,常用的引物包括ITS1和ITS4。

16s rDNA序列是细菌和古细菌特有的一种特征序列,是通过测定16s rDNA基因所编码的16s rRNA的序列而得到的。

在分子生物学和微生物学领域,16s rDNA序列被广泛应用于微生物分类、微生物多样性研究和微生物系统进化研究中。

本文将从以下几个方面对16s rDNA 序列进行介绍和分析。

一、成因和结构16s rDNA序列是细菌和古细菌特有的一种特征序列,它是细菌和古细菌核糖体小亚基rRNA基因的一部分,通常有约1500个核苷酸碱基对,可由16s rRNA基因编码。

这一序列在细菌和古细菌的核糖体RNA中起着重要的作用,它能够稳定地与核糖体蛋白结合,形成核糖体的小亚基,并参与到细菌和古细菌的蛋白质合成过程中。

二、意义和应用1. 微生物分类16s rDNA序列在微生物分类中具有重要意义,通过对16s rDNA序列进行测序分析可以鉴定和分类细菌和古细菌的种属和亚属。

这是因为16s rDNA序列在不同种属和不同亚属的细菌和古细菌之间存在一定的变异,可以作为分子生物学特征用于分类鉴定。

2. 微生物多样性研究通过对环境样品中的16s rDNA序列进行测序分析,可以了解微生物裙落的组成和结构,揭示微生物在自然界的分布和多样性。

这对于研究微生物的生态学、环境适应性和生态功能具有重要意义。

3. 微生物系统进化研究利用16s rDNA序列进行系统进化研究,可以揭示细菌和古细菌的系统发育关系和演化过程,为了解细菌和古细菌的起源、多样性和进化提供重要的分子学证据。

三、研究方法1. PCR扩增通常情况下,从细菌或古细菌的DNA中提取16s rDNA序列,然后利用PCR技术进行扩增。

通过选择适当的引物和反应条件,可以特异性地扩增出16s rDNA序列,为后续的测序分析做准备。

2. 测序分析测序是获取16s rDNA序列信息的关键步骤,目前常用的测序方法包括Sanger测序和高通量测序。

通过测序分析,可以获得16s rDNA 序列的具体碱基序列信息,用于后续的分类鉴定和系统进化研究。

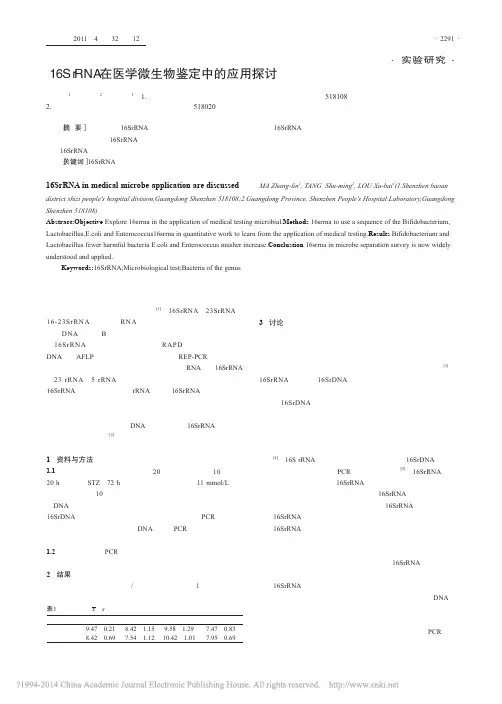

004 16s rRNA 序列同源性分析与细菌系统分类鉴定中国预防医学科学院营养与食品卫生研究所 (北京 100050)焦振泉 刘秀梅综述 孟昭赫审校 摘要 本文介绍了16s rRNA 序列测定及同源性分析的方法,并阐述了其在细菌系统分类鉴定中的重要作用。

关键词 16s rRNA 序列同源性分析 细菌 分类鉴定 近10多年来,随着分子生物学理论和技术的迅速发展,特别是作为生物技术里程碑的聚合酶链反应(PCR )技术的出现及核酸测序技术的不断完善,产生了许多新的分类方法,如:质粒图谱、限制性片段长度多态性分析、脉冲场凝胶电泳、PCR 指纹图、r DNA 指纹图、16s rRNA 序列分析等。

它们主要是对细菌染色体进行直接的DNA 分析或对染色体外的DNA 片段进行分析,从遗传进化的角度去认识细菌,从分子水平进行分类与鉴定,使细菌的分类越来越科学和精确,特别是16s rRNA 序列分析方法的出现使细菌进化可以通过试验研究来证实。

这是细菌分类史上的一次革命,必将使人们对生物进化及其与其它生物学科关系的认识更加深入。

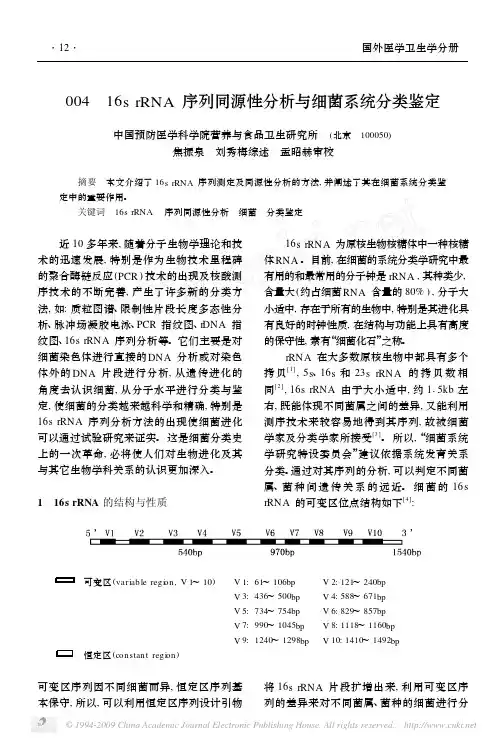

1 16s rRNA 的结构与性质16s rRNA 为原核生物核糖体中一种核糖体RNA 。

目前,在细菌的系统分类学研究中最有用的和最常用的分子钟是rRNA ,其种类少,含量大(约占细菌RNA 含量的80%),分子大小适中,存在于所有的生物中,特别是其进化具有良好的时钟性质,在结构与功能上具有高度的保守性,素有“细菌化石”之称。

rRNA 在大多数原核生物中都具有多个拷贝[1],5s 、16s 和23s rRNA 的拷贝数相同[2],16s rRNA 由于大小适中,约115kb 左右,既能体现不同菌属之间的差异,又能利用测序技术来较容易地得到其序列,故被细菌学家及分类学家所接受[3]。

所以,“细菌系统学研究特设委员会”建议依据系统发育关系分类。

通过对其序列的分析,可以判定不同菌属、菌种间遗传关系的远近。

第23卷第1期 海 洋 水 产 研 究 Vo l.23,No.1 2002年3月 MARINE FISHERIES RESEARCH M ar.,2002文章编号:1000-7075(2002)01-0058-06・综述・16S rRNA在海洋微生物系统分子分类鉴定及分子检测中的应用洪义国 孙 谧 张云波 李勃生(中国水产科学研究院黄海水产研究所,青岛266071)摘要 16S rRNA序列分析作为微生物系统分类的主要依据已得到广泛认同,随着微生物核糖体RNA数据库的日臻完善,该技术成为细菌分类和鉴定的一个有力工具。

本文总结了16S rRNA作为海洋微生物系统分子分类鉴定的理论基础和具体方法,分析了用16S r RNA研究海洋微生物的进化关系,并且对16S rRNA在海洋微生物分子检测中的应用作一评述。

关键词 16S rRNA 海洋微生物 分子分类鉴定 分子检测中图分类号:Q939;Q522+.3 文献识别码:AThe application of16S rRNA in molecular classification, identification and molecular examination in marine microbic systemHO N G Yi-g uo SU N M i ZHA N G Yun-bo L I Bo-sheng(Yellow Sea Fisher ies Resear ch I nstitute,Q ing dao266071)ABSTRACT T he theoret ical base and det ailed met hod of16S rRN A application in molecular classif ication,identificat ion and ex aminat ion in marine microbic sy stem w ere summarized.T he evolutional relationship of marine bacteria studied w ith16S rRNA w as analyzed,t he applicat ion of16S rRNA to molecular examinat ion of marine microbe w as review ed.KEY WORDS 16S rRN A M arine microbeM olecular classification and identificat ion M olecular examinat ion 随着分子生物学和分子遗传学的飞速发展,16S rRNA在海洋微生物学的研究中起到越来越重要的作用,作为海洋微生物系统分类和有害海洋微生物的分子检测的主要依据已得到广泛认同。

结课论文题目名称:16S rRNA 在细菌鉴定与分类中的应用学生姓名:刘*学号:*************专业:生物化学及分子生物学结业课程:系统细菌学中国·武汉2016 年12 月16S rRNA在细菌鉴定与分类中的应用刘* 2016304110***华中农业大学生命科学学院,武汉[摘要]:由于细菌种属间生理生化特征的相似,单凭传统的表型和化学鉴定方法已无法准确对其进行分类鉴定。

随着包括PCR技术、测序技术等分子技术的不断进步,细菌的分类鉴定也由在最初的表型和化学鉴定演变到分子水平,使人们可以通过对细菌的DNA鉴定来达到区分种属的目的。

细菌的16S 核糖体RNA(rRNA)以其在进化上的特征性序列,基因序列的保守性和存在的普遍性,应用16S rRNA作为分子指标已逐渐成为微生物检测和分类鉴定的一种强有力工具。

本文就16S rRNA在细菌鉴定与分类研究中的进展做一综述。

关键词:16S rRNA;细菌分类鉴定;DNA测序;高级结构传统的细菌系统分类的主要依据是形态特征和生理生化性状,采取的主要方法是对细菌进行纯培养,然后从形态学、生理生化反应特征以及免疫学特性等方面加以鉴定。

大量菌种的分类鉴定是一项繁琐、费时的工作,因此迫切需要建立一种简单、方便、易于操作的分类鉴定方法,使人们在一定程度上更加科学、精确、快速地找到微生物的分类地位,为微生物资源的开发利用奠定基础。

20世纪60年代开始,分子遗传学和分子生物学技术的迅速发展使细菌分类学进入了分子生物学时代,许多新技术和方法在细菌分类学中得到广泛应用。

在PCR技术的产生发展基础上,产生了许多新的分类方法,如质粒图谱、限制性片段长度多态性分析、PCR指纹图、rRNA基因(rDNA)指纹图、16S核糖体核糖核酸(rRNA)序列分析等。

这些技术主要是对细菌染色体或染色体外的DNA片段进行分析,从遗传进化的角度和分子水平进行细菌分类鉴定,从而使细菌分类更科学、更精确。

16S~23S rRNA基因序列在细菌鉴定中的应用于超;郭海勇;魏嘉良;钱爱东【摘要】近些年围绕16S~23S rRNA基因间隔区发展起来的分子生物学技术为细菌多样性的研究开辟了新的途径,使得人们在细菌多样性的研究中得以摆脱传统分离培养的束缚,进而使分析方法得以长足拓展,并为指导实践提供可靠的理论依据,作者就16S~23S rRNA基因间隔区序列的特点、应用及发展前景作一简述.%In recently years.molecular biology techniques,based on the intergenic spacer region between 16S rRNA and 23S rRNA, has developed some new approaches to study the bacterial diversity. This technique which doesn't depend on traditional ways expands related analysis methods and provides reliable theoretical basis. This study reviewed the sequence features, applications and development prospects of 16S to 23S rRNA intergenic spacer region.【期刊名称】《中国畜牧兽医》【年(卷),期】2012(039)002【总页数】4页(P57-60)【关键词】16S~23S rRNA基因间隔区;细菌;多样性【作者】于超;郭海勇;魏嘉良;钱爱东【作者单位】吉林农业大学动物科学技术学院,吉林长春130118;吉林师范大学生命科学学院,吉林四平 136000;吉林农业大学动物科学技术学院,吉林长春130118;吉林农业大学动物科学技术学院,吉林长春130118【正文语种】中文【中图分类】Q522+.3自然界中微生物(以细菌为主)无处不在,它们繁殖速度快、数量庞大、适应性强、种类繁多。

利用16S rRNA基因序列分析进行微生物分类鉴定【实验目的】1. 了解微生物分子鉴定的原理和应用。

2. 掌握利用16S rRNA基因进行微生物分子鉴定的操作方法。

3. 运用软件构建系统发育树并对微生物进行系统发育关系分析。

【实验原理】长期以来,对微生物的分类鉴定主要采用分离培养、形态特征、生化反应和免疫学等方法。

但这些传统手段均存在耗时长、特异性差、敏感度低等问题,难以满足现代细菌学研究的发展要求。

随着分子生物学技术的迅速发展,特别是聚合酶链式反应( PCR) 技术的出现及核酸研究技术的不断完善,产生了许多新的分类方法,如质粒图谱、限制性片段长度多态性分析、PCR 指纹图、rRNA 基因(即rDNA)指纹图、16S 核糖体核糖核酸(ribosomal RNA,rRNA)序列分析等。

这些技术主要是对细菌染色体或染色体外的DNA 片段进行分析,从遗传进化的角度和分子水平进行细菌分类鉴定,从而使细菌分类更科学、更精确。

其中原核生物16S rRNA 基因(真核18S rRNA 基因)序列分析技术已被广泛应用于微生物分类鉴定。

核糖体rRNA对所有生物的生存都是必不可少的。

其中16 S rRNA在细菌及其他微生物的进化过程中高度保守,被称为细菌的“分子化石”。

在16S rRNA分子中含有高度保守的序列区域和高度变化的序列区域,因此很适于对进化距离不同的各种生物亲缘关系的比较研究。

其具体方法如下:首先借鉴恒定区的序列设计引物,将16S rRNA基因片段扩增出来,测序获得16S rRNA基因序列,再与生物信息数据库(如GenBank)中的16S rRNA基因序列进行比对和同源性分析比较,利用可变区序列的差异构建系统发育树,分析该微生物与其他微生物之间在分子进化过程中的系统发育关系(亲缘关系),从而达到对该微生物分类鉴定的目的。

通常认为,16S rRNA基因序列同源性小于97 %,可以认为属于不同的种,同源性小于93~95 %,可以认为属于不同的属。

结课论文题目名称:16S rRNA 在细菌鉴定与分类中的应用学生姓名:刘*学号:*************专业:生物化学及分子生物学结业课程:系统细菌学中国·武汉2016 年12 月16S rRNA在细菌鉴定与分类中的应用刘* 2016304110***华中农业大学生命科学学院,武汉[摘要]:由于细菌种属间生理生化特征的相似,单凭传统的表型和化学鉴定方法已无法准确对其进行分类鉴定。

随着包括PCR技术、测序技术等分子技术的不断进步,细菌的分类鉴定也由在最初的表型和化学鉴定演变到分子水平,使人们可以通过对细菌的DNA鉴定来达到区分种属的目的。

细菌的16S 核糖体RNA(rRNA)以其在进化上的特征性序列,基因序列的保守性和存在的普遍性,应用16S rRNA作为分子指标已逐渐成为微生物检测和分类鉴定的一种强有力工具。

本文就16S rRNA在细菌鉴定与分类研究中的进展做一综述。

关键词:16S rRNA;细菌分类鉴定;DNA测序;高级结构传统的细菌系统分类的主要依据是形态特征和生理生化性状,采取的主要方法是对细菌进行纯培养,然后从形态学、生理生化反应特征以及免疫学特性等方面加以鉴定。

大量菌种的分类鉴定是一项繁琐、费时的工作,因此迫切需要建立一种简单、方便、易于操作的分类鉴定方法,使人们在一定程度上更加科学、精确、快速地找到微生物的分类地位,为微生物资源的开发利用奠定基础。

20世纪60年代开始,分子遗传学和分子生物学技术的迅速发展使细菌分类学进入了分子生物学时代,许多新技术和方法在细菌分类学中得到广泛应用。

在PCR技术的产生发展基础上,产生了许多新的分类方法,如质粒图谱、限制性片段长度多态性分析、PCR指纹图、rRNA基因(rDNA)指纹图、16S核糖体核糖核酸(rRNA)序列分析等。

这些技术主要是对细菌染色体或染色体外的DNA片段进行分析,从遗传进化的角度和分子水平进行细菌分类鉴定,从而使细菌分类更科学、更精确。

特别是16S rRNA基因序列分析技术的出现,使细菌进化与否可以通过试验研究来证实。

目前,关于PCR扩增16S rRNA基因用于细菌分类和鉴定的研究越来越多,大多数细菌的16S rRNA基因均已被测序。

本文就16S rRNA在细菌鉴定与分类研究中的进展做一综述。

1.16S rRNA基因16S rRNA为原核生物的一种核糖体RNA。

目前,细菌系统分类学研究中最有用和最常用的分子钟是rRNA,其种类少,含量大(约占细菌RNA总量的80%),分子大小适中,在漫长的生物进化过程中,其基因序列的变化非常缓慢,可以用来标记生物的进化距离和亲缘关系具有良好的时钟性质;在结构与功能上具有高度的保守性,素有“细菌化石”之称。

细菌中编码rRNA基因按5`.16S.23S.5S.3`方式排列的,由2个非编码的间隔区序列(InternalTranscribedSpacers,ITS)分开,5SrRNA、16S rRNA和23SrRNA3部分组成一个RNA操纵子,作为一个单位转录,再加工成为成熟rRNA。

16S rRNA是所有原核生物蛋白质合成必需的1种核糖体RNA,其具有以下特点:(1)多拷贝。

每个细菌含5~10个16S rRNA拷贝,这使得检测敏感性较高。

(2)多信息。

16S rRNA基因内部结构由可变区和保守区组成。

保守区为所有细菌所共有,可变区在不同细菌之间存在不同程度的差异,具有属或种的特异性,可变区与保守区交错排列。

因此,可根据保守区设计各种细菌的通用引物,也可根据可变区设计特定细菌的特异引物或探针。

16S rRNA基因可变区所含信息的种间差异,使检测具有特异性。

(3)长度适中。

16S rRNA编码基因长度约1500bp,包含大约50个功能域。

2. 16S rRNA序列分析鉴定细菌的原理和方法通过比较各类生物16S rRNA的基因序列,从序列差异计算它们之间的进化距离,可以绘出生物进化树。

因此,16S rRNA序列分析技术的基本原理就是从微生物样本中16S rRNA的基因片段,通过克隆、测序或酶切、探针杂交获得16S rRNA序列信息,再与16S rRNA数据库中的序列数据或其他数据进行比较,确定其在进化树中位置,从而鉴定样本中可能存在的微生物种类。

2.1基因组DNA的获得首先从微生物样品中直接提取总DNA,对易于培养的微生物可通过培养富集后再进行提取。

另一种选择是提取微生物细胞中的核糖体RNA。

一个典型的细菌含有10000个~20000个核糖体,而基因组DNA中rrn操纵子(即rDNA 序列)的拷贝数相对较少(原核生物一般为1个~10个左右),因此,rRNA在细胞中的含量很高,易于获得较多的模板,但是RNA易于降解,RNA的提取技术相对于DNA的提取较为复杂,一般研究多采用提取细胞总DNA,但也可根据情况选择提取rRNA。

由于rRNA在死亡的细胞中很快降解,提取rRNA通过反转录钓取16SrDNA序列的方法能够区分被检测的细胞是否为活体细胞。

2.2 16S rRNA基因片段的获得过去常常将提取的总DNA经酶切后克隆到λ噬菌体中建立DNA库,进一步通过16S rRNA通用探针进行杂交,筛选含有16SrDNA序列的克隆(鸟枪法)。

由于PCR技术的产生和发展,现在一般采用16S rRNA引物PCR扩增总DNA中的rRNA序列,或通过反转录PCR获得互补CrDNA序列后再进行分析。

采用PCR技术的优点在于不仅一次性从混合DNA或RNA样品中扩增出16S rRNA序列,而且方便了后面的克隆和测序。

但也同样会出现PCR所固有的缺点,尤其是采用16S rRNA保守序列的通用引物对多种微生物混合样品进行扩增,可能出现嵌合产物(Chimericproduct)和扩增偏嗜性现象,影响结果的分析。

2.3通过16S rRNA基因片段分析对微生物进行分类鉴定16S rRNA基因片段的分析方法主要包括以下3种:①将PCR产物克隆到质粒载体上进行测序,与16S rRNA数据库中的序列进行比较,确定其在进化树中的位置,从而鉴定样本中可能存在的微生物种类,该方法获得的信息最全面,但在样品成分复杂的情况下需要大量的测序工作。

②通过16S rRNA种属特异性的探针与PCR产物杂交以获得微生物组成信息。

此外,探针也可以直接与样品进行原位杂交检测,通过原位杂交不仅可以测定微生物的形态特征和丰度,而且能够分析它们的空间分布。

该方法简单快速,主要应用于快速检测,但可能出现假阳性或假阴性结果。

③对PCR产物进行限制性片段长度多态性(restriction fragment length polymorphisms,RFLP)分析,通过观察酶切电泳图谱、数值分析,确定微生物基因的核糖体型,再同核糖体库中的数据进行比较,分析样品中微生物组成或不同微生物的种属关系。

3.16S rRNA可变区序列在细菌分类鉴定中的应用研究细菌16S rRNA中含有9个可变区,命名为V1~V9区。

确定某个可变区内具有细菌种特异性的序列就可能获得细菌实验室诊断的有用靶点。

除V2、V3、V4区稍长外#其他各高变区序列都很短,没有哪个高变区能区分所有细菌。

Chakravorty等对110种细菌(分别来自于人体、环境及美国疾病预防控制中心鉴定的致病菌)共113份完整的16S rRNA的V1~V8区序列进行详细研究,分别构建了基于V1~V8区序列的特异性系统树(dendrogram)。

结果显示,V1区能区分金黄色葡萄球菌与血浆凝固酶阴性葡萄球菌;V2和V3区能将除肠杆菌科以外的细菌鉴别至属的水平,V2区尤其适合于鉴别分枝杆菌属内的菌种;V3区能很好区别嗜血杆菌属内各种细菌;V6区也能区分除肠杆菌科以外的大多数菌种,特别是通过单核苷酸多态性(SNP)分析可将炭疽芽胞杆菌从与其生物学性状非常相似的蜡样芽胞杆菌群细菌中区分开来;而通过V4、V5、V7和V8区序列来鉴别细菌至属或菌种的可能性不大。

Jacob等收集了31株弗朗西斯菌属的细菌及96份临床分离株,通过对16S rRNA V1区37个核苷酸片段的PCR扩增和测序#不仅能将临床或环境标本中的弗朗西斯菌属成功鉴定出来,结合SNP分析(根据第12位核苷酸T/G不同)还可将弗朗西斯菌属的细菌分成2个组,引起人类和动物土拉热病的土拉热弗朗西斯菌(Francisella tularensis)的3个亚种均在第1组,其他几个菌种则全在第2组。

因此,该方法可快速甄别具有强传染性的土拉热弗朗西斯菌。

4.16S rRNA二级结构分析在细菌分类鉴定中的应用1981年Noller等以E.coli的16S rRNA为研究对象,综合化学修饰、蛋白结合、酶切片段等实验数据,初步推断除了16S rRNA二级结构模型,首次并对该模型的特征进行了简要描述。

Woese认为,早期对于rRNA二级结构的研究都只限于部分序列,结果并不可靠。

1983年,Woese等在原有的基础上,比较分析了真细菌域、古细菌域和真核生物域150多个物种16S rRNA全系列,详细论述了三域生物16S rRNA二级结构的特点,发现序列比较方法不但是预测假设结构的一个有力工具,而且有利于发现该分析的重要功能区段,同时指出二级结构上的改变可能导致能量变化并影响到功能。

随后,很多研究者也加入到16S rRNA二级结构的研究中来,对其模型不断改进和完善。

Neefs在1993年简述了真细菌、古细菌和真核生物的核糖体小亚基的二级结构模式图以及相互之间的主要区别,这对于以后的理论研究具有重要的参考价值和指导意义。

Wisotzkey对芽孢杆菌属(Bacillus)的16S rRNA序列进行系统发育分析,比较了16S rRNA部分同源区段的二级结构,同时结合脂肪酸类型,从中划分出一个新属:脂环酸芽孢杆菌属(Alicyclobacillus)。

国内在16S rRNA二级结构领域的研究工作起步较晚。

2003年,陈朝银等对Thermaceae科38株菌的16S rRNA序列进行了系统分析,重点研究了16S rRNA的特征性核苷酸和二级结构特征,将38株菌划分为18个种,此结果与NCBI中的分类基本一致。

郭春雷等对所分离得到的几株栖热菌属(Thermus)的菌株和该属一些有效发表进行了基于16S rRNA的系统发育分析,预测并比较了16S rRNA部分区段的二级结构,利用内环、内环与发卡环之间碱基对数目以及发卡环的碱基数目区分种间差异,证明16S rRNA二级结构可以用来区分种一级的分类单位。

陈国忠采用16S rRNA可变区二级结构图形分析,比较了姜氏菌属及几个相关属种可变区二级结构的变化。

可以将Jiangelle和其他种属彼此区分开,为姜氏菌属的建立提供了又一个有意义的分子指证。