定量方法(外标法)

- 格式:ppt

- 大小:1.67 MB

- 文档页数:46

内标法和外标法的异同内标法和外标法是化学分析中常用的两种定量分析方法。

虽然它们都是用于确定样品中目标物质的含量,但它们在原理和应用方面存在一些明显的异同。

首先,内标法和外标法的原理不同。

内标法通过向样品中添加已知浓度的内标物,即一个与目标物质类似的化合物,来确定目标物质的含量。

内标物与目标物质一起经历样品前处理、提取、分离等分析步骤,并在最终的测定中参与反应或检测。

内标物的浓度在样品和参比物之间保持相对稳定,用于校正实验中的波动。

最常见的内标法是内标定量法。

而外标法,则是通过使用已知浓度的外部标准溶液来建立标准曲线,根据被测样品的吸光度或其他测定结果与标准曲线进行比较,从而确定目标物质的含量。

外标法通常涉及一系列浓度逐渐增加或递减的标准溶液,以测定样品中目标物质的浓度。

最常见的外标法是标准曲线法。

其次,内标法和外标法在分析结果的精确性上有所差异。

内标法可以消除实验过程中的反应和检测条件的影响,减小由于实验人员、仪器和环境等因素引起的误差。

通过内标物与目标物质的相似性,内标法可以更准确地校正样品中目标物质的含量,提高结果的准确性和可靠性。

因此,内标法在含量较低、样品复杂的情况下具有较大的优势。

而外标法的准确性受到一些因素的限制,比如样品的前处理过程、样品来源的不确定性等。

在样品比较复杂的情况下,外标法很容易受到干扰物质的影响,导致结果的不准确。

然而,外标法对于简单的样品、测定原理简单且容易操作的情况下,仍然是一种有效的定量分析方法。

此外,内标法和外标法在实验过程中的难度和时间上也有所不同。

内标法需要选取适合的内标物,并进行反应的前处理和测定步骤,相对较为繁琐。

而外标法通常只需要准备一系列标准溶液和建立标准曲线,操作相对简便。

外标法可以节省实验的时间和耗材成本,特别是当需要同时测定多个样品时更加高效。

总而言之,内标法和外标法作为常用的化学分析方法,在原理、应用和结果准确性等方面存在明显的异同。

选择合适的方法取决于分析的目标、样品性质和实验条件等因素。

气相色谱的定量方法有哪几种

气相色谱是一种常用的分析技术,广泛应用于化学、生物、环境等领域。

在气

相色谱分析中,定量方法是非常重要的,不同的样品可能需要采用不同的定量方法。

下面将介绍气相色谱的几种常见的定量方法。

首先,最常用的定量方法是内标法。

内标法是在样品中添加已知浓度的内标物质,通过内标物质与待测成分的响应因子相等来进行定量分析。

内标法可以减少仪器的误差,提高定量的准确性。

内标法适用于各种类型的样品,具有较好的灵敏度和准确性。

其次,外标法也是一种常见的定量方法。

外标法是通过建立标准曲线来进行定

量分析,首先准备一系列已知浓度的外标溶液,然后测定它们的峰面积或峰高,绘制标准曲线,最后根据待测样品的峰面积或峰高在标准曲线上进行定量分析。

外标法适用于对待测成分浓度较高的样品,具有简单、快速、准确的特点。

另外,面积归一法也是一种常用的定量方法。

面积归一法是通过将待测成分的

峰面积与内标物质的峰面积进行比较来进行定量分析。

面积归一法适用于待测成分浓度相对较低的样品,具有较好的准确性和灵敏度。

除了上述常见的定量方法外,还有一些其他的定量方法,如标准加入法、内标

比法等。

这些定量方法在特定的分析场合下也具有一定的应用价值。

综上所述,气相色谱的定量方法主要包括内标法、外标法、面积归一法等几种

常见的方法,每种方法都有其适用的样品类型和分析要求。

在实际应用中,需要根据具体的分析目的和样品特性选择合适的定量方法,以确保分析结果的准确性和可靠性。

希望本文所介绍的内容能为您在气相色谱分析中的定量方法选择提供一些帮助。

外标法与内标法的比较

外标法和内标法是分析化学中常用的两种定量方法,用于测定分析物的含量。

在这两种方法中,外标法是最常见的一种,它以已知浓度的化合物作为参照物,进行实验分析来确定分析物的浓度。

而内标法是以已知浓度的化合物作为内标,来校正样品中可能存在的误差和变化,从而得到更准确和稳定的结果。

在外标法和内标法之间,存在一些区别和优缺点,下面我们来进行比较。

1. 经济性

外标法通常需要准备一定数量的参照物,使其浓度完全符合分析物,这需要大量的时间和精力。

另外,多次使用外标物可能会导致其浓度变化,这需要定期重新校准。

因此,外标法的经济性较低。

内标法则是在分析物的浓度变化下仍然能够保持稳定和准确,只需要用一定量的内标物即可,且很少需要更换内标物,故其经济性较高。

2. 灵敏度

外标法在分析物与参照物的浓度不一致时可能出现灵敏度不足的情况,需要调整比例才能获得准确结果。

而内标法采用的是与分析物相同的浓度,因此它的灵敏度更高。

3. 稳定性

外标法的稳定性仅受校准参照物浓度的影响,因此如果校准方法不正确,则可能导致误差。

内标法则是采用与分析物相同的内标物来消除局部误差,从而获得更稳定和准确的测量结果。

4. 处理时间

外标法需要准备参照物并进行校准,这需要多次操作。

内标法只需要在样品中添加内标物,稍微混合即可,节省时间。

在分析化学应用中,通常采用外标法和内标法的组合,来获得更准确和稳定的测量结果。

当使用外标法时,内标法可以用来纠正样品的变化,从而更好地验证结果的准确性。

相反,当使用内标法时,外标法可以作为验证方法,确保精确的分析结果。

化学分析中的内标法与外标法摘要:色谱法(chromatography)又称“色谱分析”、“色谱分析法”、“层析法”,是一种分离和分析方法,在分析化学、有机化学、生物化学等领域有着非常广泛的应用。

色谱定量计算方法很多,目前比较广泛应用的有归一化法、内标法和外标法。

摘要:化学分析内标法外标法一、内标法:1定义:内标法是一种间接或相对的校准方法。

在分析测定样品中某组分含量时,选一与欲测组分相近但能完全分离的组分做内标物(内标物是样品中没有的组分),然后配制欲测组分和内标物的混合标准溶液,进样得相对校正因子。

再将内标物加入欲测组分的样品中,进样后测得欲测组分和内标物的定量参数。

2内标物:内标法在气相色谱定量分析中是一种重要的技术。

使用内标法时,在样品中加入一定量的标准物质,它可被色谱拄所分离,又不受试样中其它组分峰的干扰,只要测定内标物和待测组分的峰面积与相对响应值,即可求出待测组分在样品中的百分含量。

采用内标法定量时,内标物的选择是一项十分重要的工作。

理想地说,内标物应当是一个能得到纯样的己知化合物,这样它能以准确、已知的量加到样品中去,它应当和被分析的样品组分有基本相同或尽可能一致的物理化学性质(如化学结构、极性、挥发度及在溶剂中的溶解度等)、色谱行为和响应特征,最好是被分析物质的一个同系物。

当然,在色谱分析条什下,内标物必须能与样品中各组分充分分离。

选择内标物有4个要求:1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;3.加入内标物的量应接近于被测组分;4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。

3影响因素:在使用内标法定量时,影响内标和被测组分峰高或峰面积比值的因素主要有化学方面的、色谱方面的和仪器方面的三类。

由化学方面的原因产生的面积比的变化常常在分析重复样品时出现。

化学方面的因素包括:(1)内标物在样品里混合不好;(2)内标物和样品组分之间发生反应,(3)内标物纯度可变等。

内标法:是一种间接或相对的校准方法。

在分析测定样品中某组分含量时,加入一种内标物质以校谁和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。

内标法在气相色谱定量分析中是一种重要的技术。

使用内标法时,在样品中加入一定量的标准物质,它可被色谱拄所分离,又不受试样中其它组分峰的干扰,只要测定内标物和待测组分的峰面积与相对响应值,即可求出待测组分在样品中的百分含量。

外标法:用待测组分的纯品作对照物质,以对照物质和样品中待测组分的响应信号相比较进行定量的方法称为外标法。

此法可分为工作曲线法及外标一点法等。

工作曲线法是用对照物质配制一系列浓度的对照品溶液确定工作曲线,求出斜率、截距。

在完全相同的条件下,准确进样与对照品溶液相同体积的样品溶液,根据待测组分的信号,从标准曲线上查出其浓度,或用回归方程计算,工作曲线法也可以用外标二点法代替。

通常截距应为零,若不等于零说明存在系统误差。

工作曲线的截距为零时,可用外标一点法(直接比较法)定量。

外标一点法是用一种浓度的对照品溶液对比测定样品溶液中i组分的含量。

将对照品溶液与样品溶液在相同条件下多次进样,测得峰面积的平均值,用下式计算样品中i组分的量:W=A(W)/(A)式中W与A分别代表在样品溶液进样体积中所含i组分的重量及相应的峰面积。

(W)及(A)分别代表在对照品溶液进样体积中含纯品i组分的重量及相应峰面积。

外标法方法简便,不需用校正因子,不论样品中其他组分是否出峰,均可对待测组分定量。

但此法的准确性受进样重复性和实验条件稳定性的影响。

此外,为了降低外标一点法的实验误差,应尽量使配制的对照品溶液的浓度与样品中组分的浓度相近。

外标法external standard method色谱分析中的一种定量方法,它不是把标准物质加入到被测样品中,而是在与被测样品相同的色谱条件下单独测定,把得到的色谱峰面积与被测组分的色谱峰面积进行比较求得被测组分的含量。

色谱的定量分析1.色谱分析有几种定量方法色谱分析常用的定量方法:归一化法、内标法和内加(增量)内标法、外标法。

1、面积归一化法优点是简便、准确,当操作条件变化时对结果影响较小,宜于分析多组分试样中各组分的含量。

但是试样中所有组分必须全部出峰,因此,此法在使用中受到一定限制。

2、外标法是用纯物质配成一系列不同浓度的标准溶液(或直接购买不同浓度标准溶液)分别取一定体积,注入色谱仪,根据峰面积和浓度做标准曲线。

在分析未知样时按与标准曲线相同的操作条件和方法,由标准曲线查出所需组分的浓度(现在在工作站上直接就能求出浓度)。

此法要求进样准确,操作条件稳定,分析样品和标准曲线条件必须一致。

3、内标法是试样中所有组分不能全部出峰或只要求测定试样中某个或某几个组分时,可采用此法。

内标法是在准确称取一定量的试样中,加入一定的标准物质(内标物),根据内标物和试样的质量以及色谱图上的相应峰面积,计算待测组分的含量。

内标法的关键是选择合适的内标物,内标物应是试样中不存在的纯物质,物质与被测物质相近,能溶于样品中,但不能于样品发生反应。

此法比较费事,一般不使用于快速分析。

2.常用的层析分析方法有哪些在分离分析特别是蛋白质分离分析中,层析是相当重要、且相当常见的一种技术,其原理较为复杂,对人员的要求相对较高,这里只能做一个相对简单的介绍。

一、吸附层析1、吸附柱层析吸附柱层析是以固体吸附剂为固定相,以有机溶剂或缓冲液为流动相构成柱的一种层析方法。

2、薄层层析薄层层析是以涂布于玻板或涤纶片等载体上的基质为固定相,以液体为流动相的一种层析方法。

这种层析方法是把吸附剂等物质涂布于载体上形成薄层,然后按纸层析操作进行展层。

3、聚酰胺薄膜层析聚酰胺对极性物质的吸附作用是由于它能和被分离物之间形成氢键。

这种氢键的强弱就决定了被分离物与聚酰胺薄膜之间吸附能力的大小。

层析时,展层剂与被分离物在聚酰胺膜表面竞争形成氢键。

因此选择适当的展层剂使分离在聚酰胺膜表面发生吸附、解吸附、再吸附、再解吸附的连续过程,就能导致分离物质达到分离目的。

液质联用外标法和内标法

液质联用技术是一种高效的分析方法,广泛应用于生物、医药、环

境等领域。

在液质联用技术中,外标法和内标法是常用的两种定量方法。

本文将从原理、优缺点、应用等方面介绍液质联用外标法和内标法。

一、外标法

外标法是指在样品中加入已知浓度的标准物质,通过比较标准物质和

样品中目标物质的响应值,计算出目标物质的浓度。

外标法的优点是

简单易行,适用于大多数分析物。

但是,外标法的缺点是受到样品制备、仪器响应等因素的影响,容易产生误差。

二、内标法

内标法是指在样品中加入已知浓度的内标物质,通过比较内标物质和

目标物质的响应值,计算出目标物质的浓度。

内标法的优点是可以消

除样品制备、仪器响应等因素的影响,提高分析结果的准确性。

但是,内标法需要选择合适的内标物质,且内标物质的浓度应与目标物质的

浓度相近,否则会影响分析结果。

三、应用

液质联用外标法和内标法在生物、医药、环境等领域都有广泛的应用。

例如,在药物代谢动力学研究中,可以使用外标法和内标法测定药物

在体内的浓度变化;在环境监测中,可以使用外标法和内标法测定水

中有机污染物的浓度等。

总之,液质联用外标法和内标法是常用的定量方法,各有优缺点,应

根据实际情况选择合适的方法。

在实际应用中,还需要注意样品制备、仪器响应等因素对分析结果的影响,以提高分析结果的准确性。

检测物质外标法定量在化学分析中,为了准确测量样品中特定物质的含量,通常会使用外标法定量的方法。

外标法定量是一种常用且有效的测定方法,它基于一系列含有已知浓度的标准溶液与待测样品的测量结果进行比较和计算,以求得待测样品中目标物质的准确浓度。

本文将对外标法定量的原理、步骤和应用进行详细介绍。

一、外标法定量的原理外标法定量是一种相对法,是通过测量样品与标准物质之间的比较来确定目标物质含量的方法。

它的原理基于以下两个假设:1. 标准溶液与待测样品中的目标物质具有相同的反应特性和吸收特性。

即标准溶液和待测样品在测量条件下的响应是相同的。

2. 标准溶液与待测样品的浓度与响应之间存在线性关系。

即浓度越高,响应越强;浓度越低,响应越弱。

基于以上两个假设,我们可以将待测样品中目标物质的浓度与标准溶液的测量值进行比较,并利用线性关系得到目标物质在待测样品中的浓度。

二、外标法定量的步骤外标法定量包括标准曲线的制备、待测样品的测量以及结果的计算和报告。

下面是一般情况下的步骤:1. 制备标准曲线:首先选择一系列已知浓度的标准溶液,分别测量它们的响应值。

响应可以是光学吸收、电流、重量等,在不同的分析方法中可能会有所不同。

然后根据标准溶液的浓度和响应值绘制标准曲线。

2. 测量待测样品:将待测样品制备成适当的形态,如溶解或稀释等处理,使其符合测量条件。

然后将待测样品放入仪器中进行测量,记录其响应值。

3. 计算目标物质的浓度:根据标准曲线,将待测样品的响应值代入曲线方程中,求解出目标物质的浓度。

4. 报告结果:将测得的目标物质浓度以适当的单位表达出来,并记录测量条件和任何重要的数据,以便于结果的溯源和确定性评估。

三、外标法定量的应用外标法定量广泛应用于化学分析、环境监测、食品安全等领域。

它的优点在于简单易行、操作方便、相对准确,并且适用于大多数化学分析技术。

1. 化学分析:外标法定量是化学分析中最常用的测量方法之一,可用于测定溶液中元素、化合物的含量。

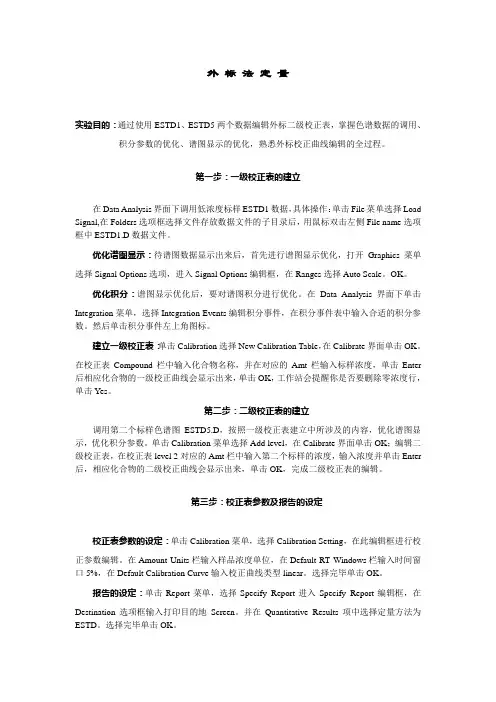

实验目的:通过使用ESTD1、ESTD5两个数据编辑外标二级校正表,掌握色谱数据的调用、积分参数的优化、谱图显示的优化,熟悉外标校正曲线编辑的全过程。

第一步:一级校正表的建立在Data Analysis界面下调用低浓度标样ESTD1数据,具体操作:单击File菜单选择Load Signal,在Folders选项框选择文件存放数据文件的子目录后,用鼠标双击左侧File name选项框中ESTD1.D数据文件。

优化谱图显示:待谱图数据显示出来后,首先进行谱图显示优化,打开Graphics菜单选择Signal Options选项,进入Signal Options编辑框,在Ranges选择Auto Scale。

OK。

优化积分:谱图显示优化后,要对谱图积分进行优化。

在Data Analysis界面下单击Integration菜单,选择Integration Events编辑积分事件,在积分事件表中输入合适的积分参数。

然后单击积分事件左上角图标。

建立一级校正表:单击Calibration选择New Calibration Table,在Calibrate界面单击OK。

在校正表Compound栏中输入化合物名称,并在对应的Amt栏输入标样浓度,单击Enter 后相应化合物的一级校正曲线会显示出来,单击OK,工作站会提醒你是否要删除零浓度行,单击Yes。

第二步:二级校正表的建立调用第二个标样色谱图ESTD5.D,按照一级校正表建立中所涉及的内容,优化谱图显示,优化积分参数。

单击Calibration菜单选择Add level,在Calibrate界面单击OK;编辑二级校正表,在校正表level 2对应的Amt栏中输入第二个标样的浓度,输入浓度并单击Enter 后,相应化合物的二级校正曲线会显示出来,单击OK,完成二级校正表的编辑。

第三步:校正表参数及报告的设定校正表参数的设定:单击Calibration菜单,选择Calibration Setting,在此编辑框进行校正参数编辑。

内标法外标法的原理内标法和外标法是分析化学中常见的两种分析方法,两种方法是基于不同的原理实现的。

下面我们将详细了解内标法和外标法的原理。

内标法是在分析过程中添加已知浓度的另一种化合物(内标),以提高分析结果准确性的一种方法。

内标通常与要分析的物质具有类似的物理和化学特性,但可以通过某种方式进行区分。

添加内标后,可以在分析结果中进行修正,以消除可能在分析中存在的误差。

内标法的原理主要有两个方面:首先,内标法利用了内标与要分析的物质的类似特性。

在分析过程中,使用相同的仪器和化学方法对内标和要分析的物质进行测试。

由于两者的物理和化学特性相似,因此它们在测试过程中的响应相似。

在某些情况下,添加内标还可以改善仪器的响应情况,从而改善准确性。

其次,在内标法中,内标的浓度是已知的。

因此,可以利用这种已知浓度来确定要分析的物质的浓度。

例如,可以通过内标浓度和测试结果之间的关系来计算要分析的物质的浓度。

这种方法可以消除许多与测试方法或仪器性能有关的误差。

外标法是一种常见的定量分析方法,其中通过标准曲线(外标)来确定未知物质的浓度。

在外标法中,先制备一系列已知浓度的标准,然后对每个标准进行测试,并绘制标准曲线。

曲线通常是一条直线,其中标准的浓度与测试结果呈正比例关系。

然后,通过测量未知样品的响应,并在标准曲线上查找相应的浓度,就可以计算未知物质的浓度。

外标法的原理也有以下两个方面:首先,外标法利用了标准曲线的线性响应。

在某些情况下,测试结果与标准物质的浓度呈线性关系。

因此,绘制标准曲线可以有效地计算未知物质的浓度。

其次,在外标法中,已知物质的浓度是已知的。

因此,可以利用这种已知浓度来确定未知物质的浓度。

例如,可以通过对标准曲线上相应点的插值和外推来计算未知物质的浓度。

这种方法可以消除通常与测试方法或仪器性能有关的误差。

总之,内标法和外标法都是分析化学中常见的分析方法。

内标法是在分析过程中添加已知浓度的另一种化合物(内标),以提高分析结果准确性的一种方法。

液质定量方法有内标法和外标法,具体如下:

•内标法。

在样品处理前,将一定量与待测组分在结构性质相近的待测物质(通常为同位素标记的同类别物质)加入样品及标准品中,根据内标在样品基质及标品中的响应值之比来校正待测物含量。

•外标法。

用待测组分的纯品作对照物质,以对照物质和样品中待测组分的响应信号相比较进行定量的方法。

内标法与外标法的选择:

•内标法和外标法都是定量分析实验方法,内标法是在外标的基础上,在每个标样及样品中加入终浓度相等的内标物质,以此内标物质作为参比,来对实验过程及仪器检测上可能存在的误差进行校正。

•应用外标法能够满足要求,首选还是外标法,毕竟简单而省事。

•对于精密度要求比较高、结果准确度会产生重大影响、实验室条件不是很理想的等等条件下,用内标法还是必要的。

•无论应用哪种方法,方法的验证和确认都是很重要的,只要是按照程序经过验证和确认的方法,都有其应用的空间的。

简述外表法定量原理方法及特点外表法定量原理:通过观察人体部位的体积大小,来确定人体整个躯干部位、肢体长度、宽度、深度、厚度、面积等各个部分的尺寸。

利用骨架线,也可得到被测量者体积和内部器官的位置。

常用仪器有游标卡尺、钢卷尺、电子测量仪、皮尺等。

测量时,使用的工具如下:皮尺、游标卡尺、曲尺、秒表、橡皮或塑料片、带尺、钢卷尺、直尺等。

外表法定量特点:( 1)量出的是被测者的体表体积,不是全部躯干的体积。

( 2)量出的只是被测者的外表体积,而不能量出他的身高。

( 3)测量数据与被测者的实际情况相符合。

( 4)身材矮小的人体外表体积偏大,而身材高大的人体外表体积则偏小。

身材矮小的人体内部较空虚,身材高大的人则肌肉丰满。

( 5)使用这种方法应注意,尽量让被测者少穿衣服。

外表法定量原理方法及特点:外表法定量与否是以骨盆与身高的比值为依据,即比值的大小确定被测者身高的高低。

也就是说,通过测量人体的某一部位与另一部位之间的差距,推算出他的身高来。

常用的工具有:钢卷尺、曲尺、电子测量仪、皮尺、秒表等。

外表法定量特点:测量者要熟悉人体外表定量的计算方法,了解正常人体的比例关系。

因为外表法是通过对人体的外部测量,然后推导出内部的体积来,所以在测量时,要把握好人体外部与内部结构的比例关系。

外表法身高的测量方法:被测者裸体立于桌旁,将两足并拢靠紧,在其头顶上方悬挂一标尺。

标尺上刻有“×”符号,代表被测者的身高。

测量者的视线应与被测者的头顶保持水平,如被测者的头顶稍高于标尺,可将标尺略向下移;若被测者的头顶与标尺持平,则标尺可不动。

测量者手握住两边的耳朵上方的一根绳子。

当绳子自然下垂时,指针指示的刻度即为被测者的身高。

若被测者穿戴帽子、头盔、手套、靴子等,则必须先除去帽子、头盔等,然后再量身高。

测量者站在被测者前面,双眼正视被测者。

测量者读出被测者头顶至标尺的高度(即头顶至标尺的距离),即为被测者的身高。

例如:某人身高为168厘米,那么他的头顶至标尺的距离即为: 168厘米÷5厘米≈4厘米;再从标尺上读出头顶至标尺的距离,即为该人的身高。

化学分析中的内标法与外标法化学分析中的内标法与外标法摘要:色谱法(chromatography)又称“色谱分析”、“色谱分析法”、“层析法”,是一种分离和分析方法,在分析化学、有机化学、生物化学等领域有着非常广泛的应用。

色谱定量计算方法很多,目前比较广泛应用的有归一化法、内标法和外标法。

摘要:化学分析内标法外标法一、内标法:1定义:内标法是一种间接或相对的校准方法。

在分析测定样品中某组分含量时,选一与欲测组分相近但能完全分离的组分做内标物(内标物是样品中没有的组分),然后配制欲测组分和内标物的混合标准溶液,进样得相对校正因子。

再将内标物加入欲测组分的样品中,进样后测得欲测组分和内标物的定量参数。

2内标物:内标法在气相色谱定量分析中是一种重要的技术。

使用内标法时,在样品中加入一定量的标准物质,它可被色谱拄所分离,又不受试样中其它组分峰的干扰,只要测定内标物和待测组分的峰面积与相对响应值,即可求出待测组分在样品中的百分含量。

采用内标法定量时,内标物的选择是一项十分重要的工作。

理想地说,内标物应当是一个能得到纯样的己知化合物,这样它能以准确、已知的量加到样品中去,它应当和被分析的样品组分有基本相同或尽可能一致的物理化学性质(如化学结构、极性、挥发度及在溶剂中的溶解度等)、色谱行为和响应特征,最好是被分析物质的一个同系物。

当然,在色谱分析条什下,内标物必须能与样品中各组分充分分离。

选择内标物有4个要求:1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;3.加入内标物的量应接近于被测组分;4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。

3影响因素:在使用内标法定量时,影响内标和被测组分峰高或峰面积比值的因素主要有化学方面的、色谱方面的和仪器方面的三类。

由化学方面的原因产生的面积比的变化常常在分析重复样品时出现。

化学方面的因素包括:(1)内标物在样品里混合不好;(2)内标物和样品组分之间发生反应,(3)内标物纯度可变等。

1. 外标法定量的基本原理用待测组分的纯品作对照物质,以对照物质和样品中待测组分的响应信号相比较进行定量的方法称为外标法。

此法可分为工作曲线法及外标一点法等。

工作曲线法是用对照物质配制一系列浓度的对照品溶液确定工作曲线,求出斜率、截距。

在完全相同的条件下,准确进样与对照品溶液相同体积的样品溶液,根据待测组分的信号,从标准曲线上查出其浓度,或用回归方程计算,工作曲线法也可以用外标二点法代替。

通常截距应为零,若不等于零说明存在系统误差。

工作曲线的截距为零时,可用外标一点法(直接比较法)定量。

外标一点法是用一种浓度的对照品溶液对比测定样品溶液中i 组分的含量。

将对照品溶液与样品溶液在相同条件下多次进样,测得峰面积的平均值,用下式计算样品中i 组分的量:W =A(W)/(A)式中W 与A 分别代表在样品溶液进样体积中所含i 组分的重量及相应的峰面积(也可用峰高)。

(W)及(A)分别代表在对照品溶液进样体积中含纯品i 组分的重量及相应峰面积。

外标法方法简便,不需用校正因子,不论样品中其他组分是否出峰,均可对待测组分定量。

但此法的准确性受进样重复性和实验条件稳定性的影响。

此外,为了降低外标一点法的实验误差,应尽量使配制的对照品溶液的浓度与样品中组分的浓度相近。

外标法 external standard method 色谱分析中的一种定量方法,它不是把标准物质加入到被测样品中,而是在与被测样品相同的色谱条件下单独测定,把得到的色谱峰面积与被测组分的色谱峰面积进行比较求得被测组分的含量。

外标物与被测组分同为一种物质但要求它有一定的纯度,分析时外标物的浓度应与被测物浓度相接近,以利于定量分析的准确性。

2. 内标法定量的基本原理对于试样中少量杂质的测定,或仅需测定试样中某些组分时,可采用内标法定量。

用内标法测定时需在试样中加入一种物质作内标,而内标物质应符合下列条件:⑴ 应是试样中不存在的纯物质;⑵ 内标物质的色谱峰位置应位于被测组分色谱峰的附近;⑶ 其物理性质及物理化学性质应与被测组分相近;⑷ 加入的量应与被测组分的量接近。

色谱定量分析方法可以分为外标法、内标法、归一化法三大类。

当能够精确进样量的时候,通常采用外标法进行定量。

这种方法标准物质单独进样分析,从而确定待测组分的校正因子;实际样品进样分析后依据此校正因子对待测组分色谱峰进行计算得出含量。

其特点是标准物质和未知样品分开进样,虽然看上去是二次进样,但实际上未知样品只需要一次进样分析就能得到结果。

外标法的优点是操作简单,不需要前处理。

缺点是要求精确进样,进样量的差异直接导致分析误差的产生。

外标法是最常用的定量方法,其计算过程如下:1.绝对校正因子gi的计算gi=ms/Ai式中ms是标准样品中组分i的含量,Ai是标准样品谱图中组分i的峰面积。

2.外标法的计算公式mi=Ai * gi这里mi是未知样品中组分i的含量。

(相对校正因子是某组分的绝对校正因子与标准物质绝对校正因子的商。

计算公式如下:Gi=gi/gs式中gi是组分i的绝对校正因子,gs是标准物质的绝对校正因子。

对同一类型的不同检测器来说,在组分i和s相同的情况下,相对校正因子是基本一致的。

它只和检测器的性能、待测组分的性质、标准物质的性质、载气的性质相关,与操作条件无关。

也就是说基本上可是认为相对校正因子Gi是一个常数。

相对校正因子在好多相关文献上可以查到,在无法找到所有组分标准样品的时候,可以参考使用。

但是由于不同检测器的性能有一定的差异,因此相对校正因子最好在使用的色谱上单独测定)归一化法有时候也被称为百分法(percent),不需要标准物质帮助来进行定量。

它直接通过峰面积或者峰高进行归一化计算从而得到待测组分的含量。

其特点是不需要标准物,只需要一次进样即可完成分析。

归一化法兼具内标和外标两种方法的优点,不需要精确控制进样量,也不需要样品的前处理;缺点在于要求样品中所有组分都出峰,并且在检测器的响应程度相同,即各组分的绝对校正因子都相等。

选择适宜的物质作为预测组分的参比物,定量加到样品中去,依据欲测定组分和参比物在检测器上的响应值(峰面积或峰高)之比和参比物加入量进行定量分析的方法叫内标法。

外标法定量的原理、方法及特点外标法定量是一种常用的研究方法,旨在通过量化的手段来测量和描述研究对象的某些特征或现象。

本文将探讨外标法定量的基本原理、常见方法和特点。

原理外标法定量的基本原理是通过建立一个外部参照标准来量化研究对象的特征或现象。

这个参照标准通常是一个指标、测量工具、模型或者理论,可以用来衡量所研究的对象的某个属性。

通过与参照标准进行对比,研究者可以通过定量化的方式来描述和分析研究对象。

方法1. 观察法观察法是外标法定量的一种常见方法。

研究者通过观察研究对象的行为、现象或特征,并使用一套明确的标准来记录和量化这些观察结果。

观察可以是直接的,即观察者直接参与到研究对象中;也可以是间接的,即观察者通过观察研究对象的记录、文档或其他信息来获得数据。

观察法在社会科学和行为科学的研究中广泛应用,例如观察和量化学生的学习行为、员工的工作表现等。

2. 测量法测量法是外标法定量的另一种常用方法。

通过使用测量工具或问卷调查等方式来收集与研究对象相关的数据。

测量法通常需要构建可靠的、有效的测量工具,以确保所收集到的数据能够准确、客观地反映研究对象的特征。

常见的测量法包括心理学中的量表、问卷调查以及社会学中的样本调查等。

3. 比较法比较法是外标法定量的又一种常见方法。

通过将研究对象与其他已知对象进行比较,来观察和量化研究对象的特征或现象。

比较法可以是在同一时间对不同对象进行比较,也可以是在不同时间对同一对象进行比较。

通过比较,研究者可以发现差异、趋势或变化,并据此得出结论。

比较法常用于统计学、经济学、环境科学等领域的研究中。

特点外标法定量具有以下几个特点:1.客观性:外标法定量采用量化的手段来收集和分析数据,减少主观因素的干扰,提高研究的客观性和可靠性。

2.精确性:通过量化的方式收集和处理数据,外标法定量可以提供更加精确和准确的结果,有助于研究者充分了解研究对象的特征或现象。

3.可重复性:外标法定量的数据收集和分析过程一般是标准化的,因此可以被其他研究者重复使用、验证或进一步分析。