第1章 开采沉陷损害类型及特征

- 格式:ppt

- 大小:2.63 MB

- 文档页数:30

煤矿开采沉陷地质灾害和处理策略发布时间:2021-09-07T10:49:43.078Z 来源:《探索科学》2021年7月下14期作者:高久国[导读] 中国的煤炭埋藏比较深,这使得很多煤矿都是井工开采。

井工开采会破坏原有地层的稳定性,使得煤层上覆岩层发生移动。

当岩层移动波及到地表时,地表会向采空区一侧凹陷,这就是通常所说的开采沉陷。

在过去,煤矿开采区地表人烟稀少,开采沉陷引起的灾害未能引起人们足够的重视。

现在,很多煤矿附近都有居民区或地表上有建筑物等。

为此,不得不重视煤矿开采沉陷引起的煤矿地质灾害。

山东唐口煤业有限公司高久国摘要:中国的煤炭埋藏比较深,这使得很多煤矿都是井工开采。

井工开采会破坏原有地层的稳定性,使得煤层上覆岩层发生移动。

当岩层移动波及到地表时,地表会向采空区一侧凹陷,这就是通常所说的开采沉陷。

在过去,煤矿开采区地表人烟稀少,开采沉陷引起的灾害未能引起人们足够的重视。

现在,很多煤矿附近都有居民区或地表上有建筑物等。

为此,不得不重视煤矿开采沉陷引起的煤矿地质灾害。

开采沉陷引起的地质灾害主要有地表水断流、水土流失严重及山体滑坡等,不利于人类正常的生产活动。

关键词:煤矿;开采;沉陷地质灾害;处理煤层开采破坏了原有岩层的平衡,使得煤层上覆岩层发生运动,导致地表发生沉陷。

地表沉陷容易引发一系列的地质灾害,危及到人类正常的活动。

为此,需要对煤矿开采沉陷进行防治。

分析了煤矿开采沉陷地质灾害的机理和类型,重点讨论了一些煤矿开采沉陷处理策略,可以为煤矿开采沉陷地质灾害的防治提供一定的参考。

1煤矿开采沉陷地质灾害形成机理和类型为了更深刻地认识煤矿开采引起的地质灾害,需要了解开采沉陷地质灾害的形成机理和类型。

下面将对这两方面进行详细介绍。

1.1煤矿开采沉陷地质灾害形成机理在煤层开采后,岩层的原始平衡被打破,需要重新达到平衡。

在达到新的平衡的过程中,岩层会发生移动。

当岩层移动波及到地表时,地表会发生沉降。

1.开采沉陷:有用矿物被开采出来后,开采区域周围岩体的原始应力平衡状态受到破坏,应力重新分布,达到新的平衡,在此过程中,岩层和地表产生连续的移动变形和非连续的破坏,这种现象称为开采沉陷。

2.三下采煤:建筑物,铁路,水体下采煤的合称。

3.岩层移动的形式:弯曲,垮落,煤的挤出,岩层沿层面滑移,垮落岩石下滑,底板岩层隆起。

4.上三带:跨落带,断链带,弯曲带。

下三带:地板采动导水破坏带,地板阻水带,地板承压水导升带。

5.跨落带:是指由采煤引起的上覆岩层破裂并向采空区跨落得岩层范围。

特点:①垮落带县有分层性,它分为不规则垮落和规则垮落两部分。

在下部不规则垮落部分,岩层完全失去其原有层位,在靠近煤层附近,岩石破碎,堆积紊乱。

规则的垮落部分,垮落岩层基本保持其原有层位,处于不规则垮落部分之上。

②垮落带岩石具有一定的碎胀性,垮落岩块间的空隙较大,有利于水、砂、泥土通过。

垮落后岩石体积大于垮落前岩石体积。

③垮落岩石具有可压缩性,垮落岩块间的空隙随着时间的推移和工作面的推进在一定程度上可以压实,一般时间越长,压实性越好,但永远恢复不到垮落前原岩体的体积。

④垮落带的高度取决于采出厚度和上覆岩石的碎胀系数。

通常为采出厚度的3~5倍。

薄煤层开采时垮落带高度较小,一般为采出厚度的1.7倍。

顶板岩石坚硬时垮落带高度为采出厚度的5~6倍;顶板为软岩时,垮落带高度为采出厚度的2~4倍。

6.断裂带:是指在跨落带上方的岩层产生断裂或裂缝,但保持其原有层状的岩层范围。

特点:不仅发生垂直于层理面的断裂或裂缝,而且产生顺层理面的离层裂缝。

7.弯曲带:是指断裂带上方直至地表产生弯曲下沉的岩层范围。

特点:1.弯曲带内岩层在自重力的作用下产生沿层面法方向弯曲,在水平方向受双向压缩,压实程度较好,具有良好的隔水性;2.弯曲带内岩层的移动过程是连续有规律的,保持其整体性和层状结构,不存在或极少存在采动裂缝;3.弯曲带的高度主要受开采深度的影响。

8.地板踩动导水破坏带:是指煤层底板岩层受采动影响而产生导水裂缝的岩层范围,其深度为自煤层底板至采动导水裂缝最深处的发现距离。

v1.0 可编辑可修改矿山开采沉陷学第一章:1:在地下开采前,岩体在地应力场作用下处于相对平衡状态。

局部矿体被采出后,在岩体内部形成一个采空区,导致周围岩体应力状态发生变化,引起应力重分布,从而使岩体产生移动变形和破坏,直至达到新的平衡。

随着采矿工作的进行,这一过程不断重复。

它是一个十分复杂的物理、力学变化过程,也是岩层产生移动和破坏过程,这一过程和现象称为岩层移动。

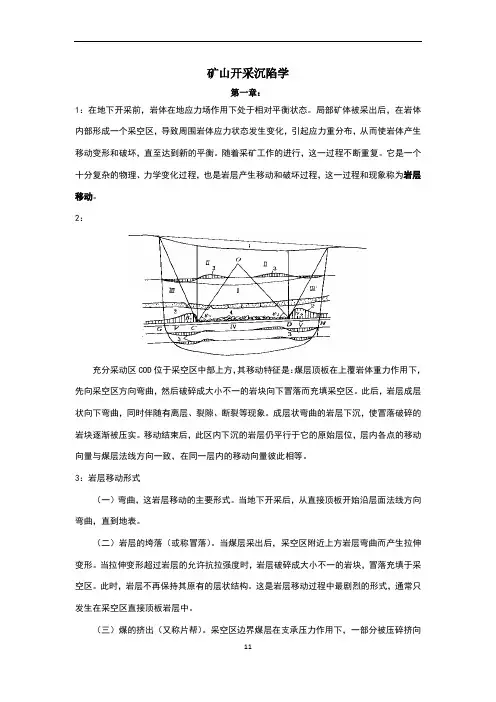

2:充分采动区COD位于采空区中部上方,其移动特征是:煤层顶板在上覆岩体重力作用下,先向采空区方向弯曲,然后破碎成大小不一的岩块向下冒落而充填采空区。

此后,岩层成层状向下弯曲,同时伴随有离层、裂隙、断裂等现象。

成层状弯曲的岩层下沉,使冒落破碎的岩块逐渐被压实。

移动结束后,此区内下沉的岩层仍平行于它的原始层位,层内各点的移动向量与煤层法线方向一致,在同一层内的移动向量彼此相等。

3:岩层移动形式(一)弯曲,这岩层移动的主要形式。

当地下开采后,从直接顶板开始沿层面法线方向弯曲,直到地表。

(二)岩层的垮落(或称冒落)。

当煤层采出后,采空区附近上方岩层弯曲而产生拉伸变形。

当拉伸变形超过岩层的允许抗拉强度时,岩层破碎成大小不一的岩块,冒落充填于采空区。

此时,岩层不再保持其原有的层状结构。

这是岩层移动过程中最剧烈的形式,通常只发生在采空区直接顶板岩层中。

(三)煤的挤出(又称片帮)。

采空区边界煤层在支承压力作用下,一部分被压碎挤向采空区,这种现象称为片帮。

由于增压区的存在,煤层顶底板岩层在支承压力作用下产生竖向压缩,从而使采空区边界以外的上覆岩岩层和地表产生移动。

(四)岩石沿层面的滑移。

在开采倾斜煤层时,岩石在自重力的作用下,除产生沿层面法线方向的弯曲外,还会产生沿层面方向的移动。

岩层倾角越大,岩层沿层面滑移越明显。

沿层面滑移的结果,使采空区上山方向的部分岩层受拉伸,甚至剪断,而下山方向的部分岩层受压缩。

(五)垮落岩石的下滑(或滚动)。

煤层采出后,采空区为冒落岩块所充填。

开采沉陷知识总结名词解释开采沉陷:有用矿体被采出以后,开采区域周围的岩体原始应力平衡状态受到破坏,应力重新分布,达到新的平衡。

在这过程中,使岩层和地表产生连续的移动、变形和非连续的破坏现象。

地表移动:采空区面积扩大到一定围后,岩层移动到地表,使地表产生移动变形,在地表沉陷的研究中称这一过程和现象为地表移动。

岩层移动:局部区域矿体被采出后,(在岩体部形成一个空洞)其周围应力平衡状态遭到破坏,引起应力的重新分布,直到达到一个新的平衡,这是一个十分复杂的物理,化学变化过程,也是岩层产生移动和破坏的过程,这一过程和现象称为岩层移动。

下沉盆地:在开采影响波及到地面时,受采动影响地面由原有的标高向下沉降,从而在采空区上方形成了一个比采空区面积大的沉陷盆地。

充分采动:地下煤层采出后,地表下沉值达到了地质条件下应有的最大值,此时的采动为充分采动。

临界开采:正好达到其最大值。

地表移动盆地主断面:将地表移动盆地主断面上,移动盆地平底边缘在地表水平线上的投影同采空区边界连线与煤层在采空区一侧的夹角。

临界变形值:建筑物不需要维修仍能够保持正常使用所允许的地表最大变形值。

边界角:在充分或接近充分采动条件下,地表移动盆地主断面上盆地边界点至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

裂缝角:在充分或接近充分采动条件下,地表移动盆地主断面上,移动盆地最外侧的地表裂缝至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

松散型移动角:用岩层移动角自采空区边界划线与基岩松散层相交线于一点,同地表下沉值为10MM的点相连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

观测站:在研究对象上按一定要求设立的一系列测点,这些测点统称为观测站。

起动距:地表开始移动时工作面的推进距离称为起动距。

超前影响:在工作面推进过程中,工作面前方的地表受采动影响而下沉,这种现象称为超前影响。

超前影响角:将工作面前方地表开始移动的点与当时工作面的连线,此连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

超前影响距:开始移动的点到工作面的水平距离称为超前影响距。

开采沉陷知识总结名词解释开采沉陷:有用矿体被采出以后,开采区域周围的岩体原始应力平衡状态受到破坏,应力重新分布,达到新的平衡。

在这过程中,使岩层和地表产生连续的移动、变形和非连续的破坏现象。

地表移动:采空区面积扩大到一定范围后,岩层移动到地表,使地表产生移动变形,在地表沉陷的研究中称这一过程和现象为地表移动。

岩层移动:局部区域矿体被采出后,(在岩体内部形成一个空洞)其周围应力平衡状态遭到破坏,引起应力的重新分布,直到达到一个新的平衡,这是一个十分复杂的物理,化学变化过程,也是岩层产生移动和破坏的过程,这一过程和现象称为岩层移动。

下沉盆地:在开采影响波及到地面时,受采动影响地面由原有的标高向下沉降,从而在采空区上方形成了一个比采空区面积大的沉陷盆地。

充分采动:地下煤层采出后,地表下沉值达到了地质条件下应有的最大值,此时的采动为充分采动。

临界开采:正好达到其最大值。

地表移动盆地主断面:将地表移动盆地主断面上,移动盆地平底边缘在地表水平线上的投影同采空区边界连线与煤层在采空区一侧的夹角。

临界变形值:建筑物不需要维修仍能够保持正常使用所允许的地表最大变形值。

边界角:在充分或接近充分采动条件下,地表移动盆地主断面上盆地边界点至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

裂缝角:在充分或接近充分采动条件下,地表移动盆地主断面上,移动盆地内最外侧的地表裂缝至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

松散型移动角:用岩层移动角自采空区边界划线与基岩松散层相交线于一点,同地表下沉值为10MM的点相连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

观测站:在研究对象上按一定要求设立的一系列测点,这些测点统称为观测站。

起动距:地表开始移动时工作面的推进距离称为起动距。

超前影响:在工作面推进过程中,工作面前方的地表受采动影响而下沉,这种现象称为超前影响。

超前影响角:将工作面前方地表开始移动的点与当时工作面的连线,此连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

煤矿开采沉陷生态破坏综合防治技术采取合理的沉陷防治措施是国家大力推行可持续发展战略的要求,为此煤矿应该针对各个矿区的实际情况,采取综合防治技术,提高煤炭开采技术水平,促进煤矿开采业的绿色长远发展。

标签:煤矿开采;开采沉陷;综合防治1煤矿开采沉陷的概念及分类塌陷区:煤矿采煤之后留下的下陷的地域。

同意于沉陷区。

对采煤塌陷区进行综合治理普遍认为是一个世界难题。

煤矿塌陷应该分为采空区塌陷和岩溶塌陷两种。

采空区塌陷:长期的大规模的开采形成采空区,随着采空区面积不断加大,煤层的顶板(覆岩)失去支撑,顶板岩层随之发生弯曲、断裂、垮落,产生倾斜变形和水平移动。

垮落过程中引发采空区周围的岩体变形、松动、乃至破坏使采空区上覆岩层随之弯曲下沉,覆岩层的这种弯曲到达地面后,形成地表沉陷现象。

这类塌陷可通过调查采矿活动情况和地面迹象预防。

岩溶塌陷:岩溶塌陷(karst breakdown survey)是指在岩溶地区,下部可溶岩层中的溶洞或上覆土层中的土洞,因自身洞体扩大或在自然与人为因素影响下,顶板失稳产生塌落或沉陷的统称。

在矿区通常是由于在岩溶地区抽排地下水造成周边地下水位变化,地下水掏空溶洞充填物形成土洞。

这类塌陷的诱因通常和水位变化有关,如暴雨,或者长时间干旱后的降雨,还有就是地表水的下渗。

这类塌陷预防主要通过物探方法探查土洞。

煤矿开采沉陷主要有以下几种形式:①裂缝和台阶。

煤矿开采所产生的裂缝一般位于沉陷盆地的外边缘,深度可达几十米,宽度为几毫米至几十厘米。

②沉陷盆地。

煤层被开采后,采面上覆岩层就会出现弯曲、断裂、垮落的现象,从而在地表形成沉陷盆地。

沉陷盆地会改变原来的水平位置、坡度和高度,还会对沉陷区域中的生态环境和建筑物产生不利影响。

③沉陷坑。

在开采浅部的倾斜煤层、急倾斜煤层时,如果采用行水力采煤或立柱式采煤方式,很有可能会因采厚不均匀而导致覆岩破坏的高度不一致。

由于采矿塌陷区所在城市矿产资源储量比较大,分布范围广,开发时间一般比较久远,矿区的生产活动及其产生的废气、废水、废渣等严重污染了周边环境。

开采损害学第一章1.下沉盆地:地下矿物开采后,采出空间周围的岩层失去支撑而向采空区内逐渐移动、弯曲和破坏。

这一过程随着开采工作面的不断推进,逐渐地从采场向外、向上(顶板)扩展,直至波及地表,引起地表下沉,形成所谓的下沉盆地,2.覆岩破坏特征划分为:垮落带、裂隙带、弯曲下沉带,被称为“三带”3.只要采深达到一定深度(采深与采高之比H(埋深)/m(采高)>40),覆岩的破坏和移动就会自下而上出现三个代表性部分(就是三带)4.覆岩移动状态可划分为5个区:1)垂直下移区2)垂直上移区3)垂直与水平移动区4)底板下移区5)开采支撑压力区5.采动上覆岩层移动破坏的形式可概括为六种:弯曲、垮落、煤的挤出(片帮)、岩石延层面滑移、垮落岩石的下滑(或滚动)、底板岩层隆起6.地表移动破坏规律:地下开采引起的地表移动和变形大小、空间分布形态及其与地质采矿条件的关系。

从时间和空间的概念出发,一般将地表移动变形分为连续移动变形和非连续移动变形两类7.地表连续移动变形:采动在地表的反映为连续的下沉盆地。

8.地表非连续移动变形:开采后在地表出现大的裂缝、台阶下沉、塌陷坑及漏斗等形式的破坏。

9.实践观测表明,通常在采空区的长度和宽度均达到1.2H0~1.4H0的时候,地表可达到充分采动。

因而,开采工作面沿一个方向(走向或倾向)达到临界开采尺寸;而另一个方向未达到临界开采尺寸;而另一个方向未达到临界开采尺寸,这种情况也属于非充分采动。

10.充分采动的范围用充分采动角Ψ来确定。

Ψ指充分采动下沉盆地主断面上平底的边缘点与开采边界线和矿层间的夹角。

11.地表下沉盆地范围可用各种角度参数来确定:(1)边界角(2)移动角(3)裂缝角(4)最大下沉角开采达到或接近充分采动时,将移动盆地主断面上的盆地边界点和采空区边界点的连线与在采空区外侧水平线的夹角称为边界角。

在达到或接近充分采动时的移动盆地主断面上,临界变形点和采空区边界点的连线与水平线在采空区外侧的夹角称为移动角。

充分采动角:是指在充分采动的情况下,在地表移动盆地的主断面上,移动盆地平底的边缘在地表水平线的投影点和同侧采空区边界线与煤层在采空区一侧的夹角。

主断面:通常将地表移动盆地内通过地表最大下沉点,所做的沿煤层倾向和走向的垂直断面称为移动盆地的主断面。

最大下沉角:在倾斜主断面上,由采空区的中点和移动盆地最大下沉点,在基岩上投影点的连线与水平线之间沿煤层下山方向一侧的夹角。

边界角:在充分采动或接近充分采动的情况下,地表移动盆地主断面上盆地边界点至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角称为边界角。

移动角:在充分采动或接近充分采动的情况下,地表移动盆地主断面上三个变形中最外边的一个临界变形值点,至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角称为移动角。

裂缝角:在充分采动或接近充分采动的情况下,地表移动盆地主断面上,移动盆地最外侧的地表裂缝至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角称为裂缝角。

启动距:通常把地表开始移动(下沉为10mm )时的工作面推进距离称为启动距。

超前影响:在工作面推进过程中,工作面前方的地表受采动影响下沉,这种现象称为超前响。

最大下沉滞后距离:当地表达到充分采动后,在地表下沉速度曲线上,最大下沉速度点的位置总是滞后回采工作面一固定距离,此距离称为最大下沉滞后距离。

最大下沉滞后角:把地表最大下沉速度点,与相应的回采工作面连线和煤层在采空区一侧的夹角,称为最大下沉速度滞后角。

预计参数:是指预计函数中用到的一系列数据,这些数据是根据所预计的那些工作面的地质采煤条件确定的。

下沉系数:下沉系数q 与开采的顶板控制方法有关,若本矿区没有实测下沉系数,也可以根据类比的方法确定。

其可用公式表示为αmcos q 0W = 拐点偏距:在走向半无限开采中,实际开采边界与计算机边界之间沿煤层的平距称为拐点偏距。

水平移动距离:指地表最大水平移动值和最大下沉值的比值建立典型曲线的步骤1.根据某矿区的地质采煤条件,将各观测站分为若干组。