第七章 地震导致的区域性砂土液化

- 格式:ppt

- 大小:542.50 KB

- 文档页数:26

地震导致可液化砂土地基对建筑物的严重危害和预防措施【摘要】中国位于地震多发带,地震活动活跃。

对于地震发生时地基失效引起重大人员伤亡的情况多有发生。

其原因之一在于砂土的液化,导致地基下沉所致。

本文根据土体液化的机理,对其产生过程进行分析、提出有效的排查及解决方案,以供读者参考。

【关键词】地震;液化砂土;地基;土体;建筑;剪应力;预防措施0.绪论我国是一个地震多发国家,6度以上地震区几乎遍布全国各省、区。

尤其是近几年地震活动比较频繁,几年前的汶川大地震等,大量的房屋遭到破坏和坍塌,给人民生命财产带来了巨大的损失,给家庭社会造成了巨大的危害。

地震发生时,由于地面强烈运动震中产生的强烈横向及纵向震动,导致各类建筑物严重破坏。

其中地基失效,即当建筑物地基内含有饱和松软的无粘性土及稍具粘性土,在强烈的地震震动作用下,土颗粒处于悬浮于孔隙水中的状态,呈现类似于稀砂浆的物体。

使地基土体完全或部分丧失抗剪强度,在建筑物自重作用下产生较大的沉降。

使地基液化出现喷水冒砂,从而使地上建筑物产生坍塌,下沉等破坏性损失。

所以,对地震时土体的可能发生的液化危害进行妥善的改善和预防,会确保建筑物遭遇强震时,免遭完全破坏,为人民的生命和财产安全提供了稳定的保障。

1.土体的地震液化机理在地震破坏的建筑物记载中,饱和松散砂土发生液化的情况是最多的。

其次是塑性指数为IP=3-10的粉土、粉细砂。

除此之外还与土的颗粒组成成分、土质的密实度及地震烈度密切相关。

如平均颗粒D50在0.05-0.1mm之间的砂土为例。

当土体的不均匀系数在1.8以下时都具有可液化性。

而相对密度Dr大于20%的粉细砂不易液化。

如粉砂结构性差的土体,其粘土颗粒含量小于10%,孔隙比大于0.85,且大于0.05mm颗粒占全重40%以上时,在七度地震烈度就可能产生液化现象。

饱和砂土之所以发生液化,主要是由于砂土抗剪强度的降低所导致的。

根据有效应力原理,无粘性土的抗剪强度不仅取决于土体内部摩擦角的大小,而且与土体内的有效正应力成正比。

砂土地震液化总结砂土液化是指饱和砂土在地震,动荷载或其他外动力作用下,砂土受到强烈振动后,致使土体丧失强度,土粒处于悬浮状态,造成地基失效的作用或现象。

砂土液化可能引起的工程地质问题有涌砂、地基失效、滑塌、地面沉降及地面塌陷等。

一、砂土地震液化机制1.砂土液化的机理饱和砂土在地震力作用下有颗粒移动和变密的趋势,对应力的承受由砂土土体骨架转向水,由于砂土渗透性不良,孔隙水压力逐渐累积,有效应力下降,当孔隙水压力累计至总应力时,有效应力为零,土颗粒在水中处于悬浮状态。

2.砂土液化的影响因素影响砂土地震液化的因素包括内因饱和砂土和外因地震作用两方面。

其中饱和砂土包括土体类型和性质以及饱和砂层的埋藏条件。

地震作用指地震强度和地震持续时间。

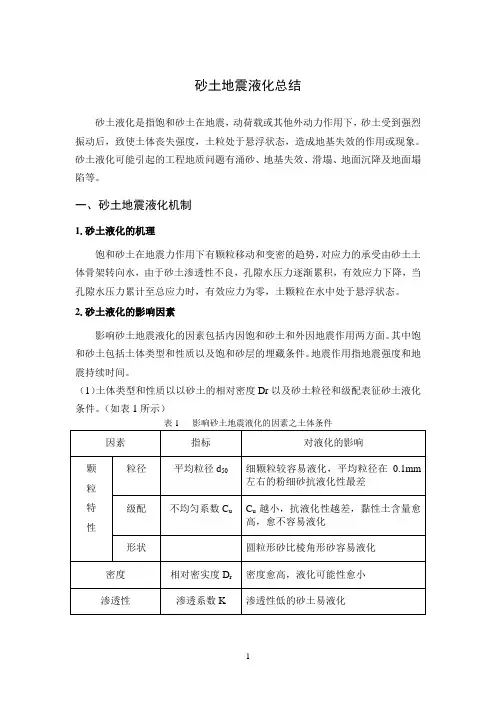

(1)土体类型和性质以以砂土的相对密度Dr以及砂土粒径和级配表征砂土液化条件。

(如表1所示)表1 影响砂土地震液化的因素之土体条件因素指标对液化的影响颗粒特性粒径平均粒径d50细颗粒较容易液化,平均粒径在0.1mm左右的粉细砂抗液化性最差级配不均匀系数C u C u越小,抗液化性越差,黏性土含量愈高,愈不容易液化形状圆粒形砂比棱角形砂容易液化密度相对密实度D r密度愈高,液化可能性愈小渗透性渗透系数K 渗透性低的砂土易液化结构性颗粒排列胶结程度均匀性原状土比结构破坏土不易液化,老砂层比新砂层不易液化压密状态超固结比OCR 超压密砂土比正常压砂土不易液化(2)饱和砂层的埋藏条件包括地下水埋深,砂土层上的非液化黏土层厚度。

表2 影响砂土地震液化的因素之埋藏条件因素指标对液化的影响上覆土层上覆土层有效压力上覆土层愈厚,土的上覆土层有效压力愈大,愈不容易液化静止土压力系数k0排水条件孔隙水向外排出的渗透路径长度液化砂层的厚度排水条件良好有利于孔隙水压力的消散,能减小液化的可能性边界土层的渗透性地震历史遭受过历史地震的砂土比未遭受地震的砂土不易液化,但曾发生过液化又重新被压密的砂土却易重新液化(3)地震强度指实测地震时最大地面加速度,计算在地下某一深度由处于地震而产生的实际剪切力,再用以判定该深度处的砂层能否液化。

场地的地震效应及砂土地基的液化陈有顺(青海省地震局,青海西宁810001)摘要:论述了场地地震效应的表现形式,影响砂土液化的主要因素和砂土液化危害的主要特点。

关键词:地震效应;砂土液化;场地特征中图分类号: P315. 9 文献标识码:A 文章编号:1005 - 586X(2004) 01 - 0035 - 050 引言场地工程地震条件勘察中十分关注场地可能形成的地震效应与砂土地基的地震液化问题。

本文从地震效应与砂土地基地震液化的理论出发,结合长期从事的土层剪切波速测试实践以及最新震例,分析讨论了场地地震效应的表现形式,影响砂土液化的主要因素和砂土液化危害的主要特点。

1 场地地震效应的表现形式地震波从震源发出后经过不同路径向地表面传播,在经过不同岩层与土层时,因各岩层、土层对地震波的透射、反射、阻尼等性质不同,再加上地面高低起伏对波的传播影响,造成地表各点的地震反应不一致,与震源处发出的初始波也不相同。

有时由于地形变化大或土性变化大,相邻场地的烈度可以相差1~2 度,或在大范围内出现小范围的地震异常区。

场地的地震效应可以从地震反应谱上得到反映,图1a 就是某一地震对某个场地的反映谱,其横坐标为建筑物的基本自振周期,它可以理解为从短周期至长周期的一系列建筑的顺序排列;纵坐标则为建筑物所受的地震反应的大小,一般以加速度表示。

场地距震源的远近和传播途径中的条件不同,反应谱也不同,建在不同场地上的建筑所受的地震效应也不同。

场地的地震效应主要有放大作用、共振作用、破坏的进行性和地基的失稳与不均匀沉降几个方面1 。

1 . 1 放大作用地震波由震源传至建筑场地下的基岩,再传至土层。

地震波一经传入土层立即得到收稿日期:2004 - 01 -28作者简介:陈有顺(1976 - ) ,男,助理工程师,青海省乐都县人。

1999 年7 月毕业于长春科技大学环境与建筑学增强 ,且越到地表 ,放大作用越强 。

图 1b 是日本 1968 年东松山地震时土层放测结果 。

DOI:10.19392/j.cnki.1671 7341.202019089砂土地震液化的形成机制及防治措施马 旺 欧阳九发 康 林 乔 丰 郑有伟内蒙古科技大学 内蒙古包头 014010摘 要:在查阅大量资料的基础上,对砂土地震液化的机制、形成条件进行分析,并总结地震砂土液化对人类工程活动所造成的危害,以及常用的防治措施。

关键词:砂土地震液化机制;危害;防治 导致砂土液化的主要原因是地震振动和机械振动,由地震振动引起的砂土液化往往是区域性的危害较大的,1976年唐山地震,宁河县福庄在此次地震中整体下降2米,塌陷区边缘出现环形裂缝;日本新 地震均导致大规模的砂土液化,造成码头被毁,楼房倾斜,大量交通线路被毁;而机械振动引起的砂土液化危害较小,鉴于砂土液化给人类工程建设中带来的危害,人们对其进行深入的研究。

1砂土地震液化机制由地震振动引起的砂土液化相对来说比较复杂,一般认为其液化过程分为两个阶段。

振动液化阶段内,饱水的砂体受周期性的惯性力的作用下,就会有逐渐变密的趋势,每一次振动都会使空隙减小,排出一部分的水,如果水不能及时排出砂土外,随着振动周期次数的增加空隙水压力就会不断上升,当其上升到等于围压时,砂粒间的有效正应力就会逐渐减小,砂的变形速度就会加快,直到砂体完全液化,振动液化后某点的总空隙水压力等于静水压力与剩余空隙水压力之和,形成了水头差,在水流运动的过程中砂粒就会被推向水中,形成渗流液化。

2砂土地震液化形成条件2.1砂土的自身条件(1)相对密度:当砂的相对密度较大时,就会需要更大的地震加速度值或更多的振动次数才能使其完全液化,而松砂液化的条件较为简单,所以,疏松的砂是液化的必要条件。

(2)粒度和级配:随砂土平均粒度的减小,砂土充裕空隙比(天然孔隙比与最小空隙比的差值)就会增大,所以在地震时排出的孔隙水增多,并且随着平均粒度的减小,砂土的透水性就会降低。

在一定的粒度范围内,级配良好会减少砂体内的孔隙,所以配级愈差,粒度愈均匀,越有利于液化。

砂土地震液化1、砂土地震液化的概念及研究意义饱和沙土在地震、动力荷载或其他外力作用下,受到强烈振动二丧失抗剪强度,使砂粒处于悬浮状态,致使地基失效的作用或现象称为砂土液化或震动液化。

地震导致的砂土液化现象在饱水疏松砂层广泛分布的海滨、湖岸、冲积平原,以及河漫滩、低阶地等地区尤为发育。

其危害性归纳起来有以下四个方面:(1) 地面沉降及地面塌陷:饱水疏松砂因振动而变密,地面也随之而下沉。

(2) 地基失效:随粒间有效正应力完全丧失。

建于这类地基上的建筑物就产生强烈沉陷、倾倒以至倒塌。

(3)涌砂:涌出的砂覆盖农田,压死作物,使沃土盐渍化,砂碛化,同时造成河床、渠道、井筒等淤塞,失农业灌溉设施受到严重损害。

(4) 滑塌:由于下伏砂层或敏感粘土层地震液化和流动,可引起大规模滑塌。

2、砂土地震的液化机理及影响因素饱和砂土是砂和水的复合体系。

在震动作用下,饱和砂土是否发生液化,取决于砂和水的特征,是二者矛盾斗争发展的结果。

2.1砂土地震液化的机理砂土是一种松散物质,主要依靠颗粒间的摩擦力承受外力和维持自身稳定,而这种摩擦力取决于粒间的法相压力:τ=σ·tgφ砂土受地震时,砂粒受到其值等于振动加速度与颗粒质量乘积的惯性力的反复作用。

由于颗粒之间没有内聚力或内聚力很小,在惯性力周期性反复作用下,各颗粒就都处于运动状态,它们之间必然产生相互错动并调整其相互位置,以便降低其总势能,最终达到最稳定状态。

砂土要变密实就势必排水。

在急剧变化的周期性荷载作用下,所伴随的空隙度减少都要求排挤出一些水,且透水性变差。

如果砂土透水性不良而排水不畅,则前一周期的排水尚未完成,后一周期的孔隙度再减少了,应排除的水来不及排走,而水又是不可压缩的,于是就产生了剩余水压力或超孔隙水压力,随着振动时间的增长,剩余空隙水压力不断地叠加而积累增大,使砂土的抗剪强度不断降低,甚至完全丧失,以上就是砂土液化的形成机制。

2.2砂土地震液化的影响因素饱和砂土和地震动是发生振动液化的必备条件,影响砂土液化的因素主要有:土地类型及性质、饱和砂土的埋藏条件以及地震动的强度及持续时间。

砂土地震液化的形成机制及防治措施作者:马旺欧阳九发康林乔丰郑有伟来源:《科技风》2020年第19期摘要:在查阅大量资料的基础上,对砂土地震液化的机制、形成条件进行分析,并总结地震砂土液化对人类工程活动所造成的危害,以及常用的防治措施。

关键词:砂土地震液化机制;危害;防治导致砂土液化的主要原因是地震振动和机械振动,由地震振动引起的砂土液化往往是区域性的危害较大的,1976年唐山地震,宁河县福庄在此次地震中整体下降2米,塌陷区边缘出现环形裂缝;日本新潟地震均导致大规模的砂土液化,造成码头被毁,楼房倾斜,大量交通线路被毁;而机械振动引起的砂土液化危害较小,鉴于砂土液化给人类工程建设中带来的危害,人们对其进行深入的研究。

1 砂土地震液化机制由地震振动引起的砂土液化相对来说比较复杂,一般认为其液化过程分为两个阶段。

振动液化阶段内,饱水的砂体受周期性的惯性力的作用下,就会有逐渐变密的趋势,每一次振动都会使空隙减小,排出一部分的水,如果水不能及时排出砂土外,随着振动周期次数的增加空隙水压力就会不断上升,当其上升到等于围压时,砂粒间的有效正应力就会逐渐减小,砂的变形速度就会加快,直到砂体完全液化,振动液化后某点的总空隙水压力等于静水压力与剩余空隙水压力之和,形成了水头差,在水流运动的过程中砂粒就会被推向水中,形成渗流液化。

2 砂土地震液化形成条件2.1 砂土的自身条件(1)相对密度:当砂的相对密度较大时,就会需要更大的地震加速度值或更多的振动次数才能使其完全液化,而松砂液化的条件较为简单,所以,疏松的砂是液化的必要条件。

(2)粒度和级配:随砂土平均粒度的减小,砂土充裕空隙比(天然孔隙比与最小空隙比的差值)就会增大,所以在地震时排出的孔隙水增多,并且随着平均粒度的减小,砂土的透水性就会降低。

在一定的粒度范围内,级配良好会减少砂体内的孔隙,所以配级愈差,粒度愈均匀,越有利于液化。

(3)埋藏条件:由砂土液化机制知,砂粒间的有效正应力降为零时,砂体才能被液化,当液化砂层上伏盖层重量较大时,空隙水压力则不足以抵抗由此产生的应力,会抑制砂层液化,所以,易液化的砂层一般埋藏较浅。

砂土液化的机理和防止砂土液化的措施1.引言1.1 概述概述砂土液化是指在一定条件下,原本固态的砂土变成液态的过程。

这种现象往往发生在地震或其他外力作用下,造成了许多灾害和破坏。

砂土液化的机理和防止措施成为了工程领域中研究的重要课题。

本文旨在探讨砂土液化的机理以及采取的有效措施,以提供相关工程项目的参考和指导。

文章将分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,我们将首先对砂土液化进行简要介绍,包括定义和原因。

随后,我们将概述整篇文章的结构和各部分的内容。

最后,我们将明确本文的目的,即深入探究砂土液化的机理,并提出相应的防止措施。

通过本文的阅读,读者将能够了解砂土液化的机理和原因,了解砂土液化对工程项目的危害,以及掌握一些有效的防止砂土液化的措施。

同时,读者也将认识到砂土液化机理的重要性,以及为工程项目采取防止措施的必要性。

下面将按照目录中的顺序,逐一介绍各个部分的内容,以帮助读者全面理解砂土液化问题。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以写为:文章结构:本文主要包含三个部分:引言、正文和结论。

在引言部分,将对砂土液化的机理和防止砂土液化的措施进行介绍和概述。

首先,我们将简要介绍本文的背景和研究意义,以引起读者的兴趣和重视;接着,我们将详细阐述文章的结构和章节安排,以便读者可以更好地理解和掌握整篇文章的脉络;最后,我们将明确本文的目的和研究问题,以提供读者对本文内容的预期和期望。

在正文部分,将详细探讨砂土液化的机理和防止砂土液化的措施。

首先,为了更好地理解砂土液化的机理,我们将对液化的定义和原因进行分析和解释,明确造成砂土液化的物理和化学机理;接着,我们将详细介绍防止砂土液化的措施,包括土体改良技术和结构加固措施,以提供读者一些具体的方法和策略。

在结论部分,将对砂土液化的机理进行总结和归纳,明确我们对砂土液化机理的认识和理解;同时,我们将强调防止砂土液化的措施的重要性,并对未来可能的研究方向和研究意义进行展望。

试点论坛shi dian lun tan140浅谈地震砂土液化及其防治措施◎郭文博摘要:本文对地震中砂土液化发生的液化机理及条件因素进行了总结与分析,并对砂土液化防治措施及其发展趋势进行了探讨与展望。

关键词:液化机理;液化条件;防治措施一、引言至二十世纪以来,全球地震灾害频发。

如1964年日本新潟地震、1985年米却肯州地震、1999年土耳其科塞利地震、2008年中国汶川大地震、2010年智利地震等。

而在上述全球范围内的破坏性地震中,都出现了各种地质灾害,其中砂土液化尤为显著。

由于砂土液化后往往易引发大规模滑坡和地基失稳,这会对房屋、桥梁、道路、堤坝、地下生命线设施等建筑物造成严重破坏,有时甚至会造成严重的生命财产损失[1]。

中国地震主要为大陆板块地震,震源较浅,具有分布范围广、强度大且区域差异较大的特点。

然而中国地震在较大震级地震时间分布上却呈现出一种活跃与平静相间的独特规律性。

以Ms≥7.0为统计,20世纪以来,中国已经历了5个地震活跃幕(即大震级地震高发时间段)。

因此对地震砂土液化及其防治措施展开分析研究就显得尤为重要。

二、地震砂土液化机理对于松散的砂土,其初始的颗粒排列呈现为疏松状态。

但在受到振动荷载的作用后,其颗粒会逐渐脱离原来的位置,并移动到新的位置,达到较为稳定的密实状态。

而对于饱和松散的砂土,其颗粒之间的孔隙都被水所充满。

若在此时受到振动荷载的作用,那么砂土孔隙内的水在所受震动的短促期间内将无法被排出,砂土颗粒将随之出现从疏松堆叠到密实排列的过度状态。

此时砂土颗粒脱离了原来的位置,且未能沉落到新的稳定位置,处于悬浮的状态。

根据有效应力的原理,此时砂土颗粒自重和作用在土体上的振动荷载,将全部由孔隙间的水所承担。

此时,土体的抗剪强度将几乎衰减为零,砂土会出现流动状态。

三、砂土液化的条件因素日本、美国和中国相关学者研究和行业规范对饱和砂土液化的综合指标进行了研究和界定[2],可概括如下:(1)日本建筑学会于1974年11月修订的《建筑物基础结构设计基准》中提出,地震加速度为0.2g时,砂土的可液化条件为:砂层埋深h≤15~20m,黏粒含量<10%,平均粒径d50=0.075~2.0mm(尤其是d50=0.075~1.0mm时更易液化),不均匀系数Cu<10(尤其是Cu<5时更易液化)。

浅述地震液化摘要:砂土液化是地震中常见的灾害,本文基于大量文献,结合汶川地震中砂土液化实例,浅述液化宏观现象、液化机理、液化影响因素、砂土地基液化判别、处理砂土液化的工程措施以及液化问题研究的发展。

关键字:地震液化汶川我国是一个地震多发的国家,其中1976年7.8级的唐山大地震和2008年8.0级的汶川大地震是最为国人所知。

这两次大地震破坏性强,波及范围广,损失严重。

在这两次地震中,都出现了大面积的砂土液化,地表开裂下沉,从而导致大量建筑物遭到破坏。

由此可见,地震中液化是岩土地震工程研究中不可避免的问题。

从60年代开始,地震液化问题就一直是土木工程抗震领域的一个热点的研究话题,也是具有重大理论价值和实用意义的一个难点研究。

此外,在学习地震工程学过程中,陈国兴老师以及孙田学长都介绍了地震液化的相关内容和试验。

1.地震液化的宏观现象从地震工程学的角度出发,地震灾害可以分为直接震害和间接震害,直接震害又包括地表破坏和工程结构破坏,地表破坏主要指地表变形产生相对位移引起的结构破坏。

而砂土液化则是引起地面变形的主要原因之一。

地震引起的饱和砂土振动孔隙水压力达到上覆土压力时,松散的饱和砂土将完全抗剪能力,此时,地下水就从地下喷出,同时夹带大量泥沙,形成所谓的喷砂冒水现象。

如果饱和砂土层埋深较浅,地基承载能力就会急剧下降,甚至完全损失,从而导致结构物迅速下沉、倾斜,引起严重破坏。

地震中,液化会伴随着喷水冒砂、地面塌陷、地裂缝等宏观现象。

根据大量学者调查研究,结合汶川大地震,简单介绍地震中液化宏观现象。

①喷砂冒水判定场地是否发生液化,最明显直接的证据就是喷水冒砂,而喷水的高度、时间以及喷砂量能够在一定程度上反映液化层的深度、厚度等情况。

根据统计,汶川地震液化中,喷水高度从几十厘米到十几米不等,其中1~3m左右居多。

另外,此次地震液化喷水时间一般仅持续几分钟,但也有个别比较长的。

如在什邡市思源村、广汉市双石桥村,地震后一个多月,仍有冒水现象,而在乐山市新联村,冒水现象持续3个月之久。

砂土液化一、概述在外力或内力(通常是孔隙水压力)作用下,砂土颗粒丧失泣间接触压力以及相互之间的摩擦力,不能抵抗剪应力,就会发生液化。

砂土液化后,孔隙水在超孔隙水压力下自下向上运动。

如果砂土层上部没有渗透性更差的覆盖层,地下水即大面积溢于地表;如果砂土层上部有渗透性更弱的粘性土层,当超孔隙水压力超过盖层强度,地下水就会携带砂粒冲破盖层或沿盖层裂隙喷出地表,产生喷水冒砂现象。

地震、爆炸、机械振动等都可以引起砂土液化现象,尤其是地震引起的范围广、危害性更大。

砂土液化的防治主要从预防砂土液化的发生和防止或减轻建筑物不均匀沉陷两方面入手。

包括合理选择场地;采取振冲、夯实、爆炸、挤密桩等措施,提高砂土密度;排水降低砂土孔隙水压力;换土,板桩围封,以及采用整体性较好的筏基、深桩基等方法。

砂土液化在地震时可大规模地发生并造成严重危害。

在中国1966年的邢台地震,1975年的海城地震和1976年的唐山地震等几次大地震中,有些建筑物的破坏,就是由砂土液化造成的。

国外也有类似的例子,在美国1964年的阿拉斯加地震和日本1964年的新※地震中,砂土液化也使许多建筑物下沉、歪斜和毁坏,有的地下结构甚至浮升到地面。

1925年,美国的舍费尔德土坝在地震时全部崩溃,也是由坝底部分饱水砂土振动液化所致。

美国A.卡萨格兰德在20世纪30年代就开始研究砂土液化现象。

近年来,H.B.希特等许多学者对此做了大量工作。

中国学者早在50年代就倡议用动力三轴试验进行液化研究。

从邢台大地震以来,大量砂土液化事例的出现,有力地推动了中国学者对地震液化的研究。

二、机理从力学性质来说,物质在固体状态时,同时具有抵抗体变(体积应变)和形变(剪应变)的能力,因此固体物质在力的作用下,内部可以同时存在球应力张量和偏应力张最状态。

理想液体只具有抵抗体变的能力,而没有抵抗形变的能力,粘滞液体也只有在形变运动过程中才产生与剪应变速率相当的剪应力。

物质从固体状态转化为液体状态的液化现象,从力学观点看,可以说是它的抗剪强度在某种条件下趋于捎失的过程。