智慧人生之王阳明40种人生大智慧

- 格式:docx

- 大小:20.41 KB

- 文档页数:13

王阳明是明朝时期的一位伟大思想家、哲学家和文化名流,他留下了许多深刻的思想和智慧,对我们今天的生活和思维方式仍有着深远的影响。

下面,我们来看看王阳明人生的十大智慧。

一、知行合一王阳明提出了“知行合一”的思想,认为知识和行动不应该分离,只有将知识融入行动中,才能真正理解和掌握知识。

这一理念告诉我们,只有通过实践和行动,才能真正理解和掌握知识。

二、致良知王阳明提出了“致良知”的思想,认为人们应该通过自我反省和不断修正自己的思想和行为,让自己的良知不断进化和提升。

这一理念告诉我们,只有不断反省和修正自己,才能成为更好的人。

三、格物致知王阳明提出了“格物致知”的思想,认为人们应该通过观察事物的本质和规律,来认识世界和自己。

这一理念告诉我们,只有通过深入思考和观察,才能真正理解世界和自己。

四、心即理王阳明认为,心即理,即人的内心本身就是理性的存在,只要认真观察自己的内心,就能找到真理和智慧。

这一理念告诉我们,只有认真观察自己的内心,才能找到真正的智慧和答案。

五、忠恕之道王阳明提出了“忠恕之道”的思想,认为人们应该以忠诚和仁爱为准则,对待自己和他人。

这一理念告诉我们,只有以忠诚和仁爱为准则,才能成为真正的人。

六、知行合一的实践王阳明认为,只有通过实践和行动,才能真正理解和掌握知识,同时也能不断修正自己的思想和行为。

这一理念告诉我们,只有通过实践和行动,才能不断提升自己的素质和能力。

七、以身作则王阳明认为,作为一个知识分子和领袖,自己的言行举止应该成为别人学习的榜样,以身作则是最好的教育方式。

这一理念告诉我们,作为领袖和榜样,应该时刻注意自己的言行举止,成为别人学习的榜样。

八、追求自由王阳明认为,自由是人类的本质需求,人们应该追求自由,同时也应该尊重他人的自由。

这一理念告诉我们,只有追求自由,才能真正实现自己的价值和人生理想。

九、追求完美王阳明认为,人们应该追求完美,不断提升自己的素质和能力,同时也应该尊重他人的追求。

王阳明智慧语录1、做事是最靠谱的修炼人须在事上磨,方立得住,方能“静亦定,动亦定”。

大意:人应该通过经历各种事情磨炼自己,才能立足沉稳,才能达到“无论动还是静,都能保持心中沉定”的境界。

人生启迪:王阳明告诉我们,入世做事才是人生修行的最好法门。

因为如果心不静而躁动,这些躁动就会在做事时被充分地激发出来。

而要把事情做完、做好,就势必要尽量调伏自己的心、耐住自己的性。

而这,正是对心性的最好磨砺。

2、悔悟是人生最好的药悔悟是去病之药,然以改之为贵。

若留滞于中,则又因药发病。

大意:悔悟是祛病的良药,贵在改正。

如果把悔恨留在心里,那又是因药而生病了。

人生启迪:人非圣贤,孰能无过?知错能改,善莫大焉。

这就是人生的常态,稀松平常得很。

所以第一要懂得悔悟,第二要懂得改正,第三要不把悔恨留在心里。

这就是完整的成长过程。

3、工作生活忙乱,皆因得失之心凡处得有善有未善,及有困顿失次之患者,皆是牵于毁誉得丧,不能实致其良知耳。

大意:处理事情出现有时好有时不好的情况,并伴有困顿失序的弊端,这都是由于被毁誉得失的心所连累,不能实际地获得他的良知。

人生启迪:当今社会,很多人在工作生活中都是手忙脚乱、越忙越乱,把事情弄得一团糟,自己也困顿不已、狼狈不堪。

为什么会这样?王阳明一语道破天机——那只是因为你的得失之心太重,只想要好的结果,恐惧得到坏的结果,于是就蒙蔽了自己那颗本来能泰然处之、平和应对的心。

起伏得失本是常态,尽力而为、顺其自然才是合理的态度。

4、只知逃避永远没出息人须在事上磨练做功夫乃有益。

若只好静,遇事便乱,终无长进。

那静时功夫亦差似收敛,而实放溺也。

大意:人必须在事上磨练,在事上用功才会有帮助。

若只爱静,遇事就会慌乱,始终不会有进步。

那静时的功夫,表面看是收敛,实际上却是放纵沉沦。

人生启迪:王阳明所说的情况,放在现在,叫“逃避”,根本就不是清静,所以王阳明才说那是“放纵沉沦”。

事情是要面对的,人是要在事上磨的,逃避是永远没有出息的。

王阳明的经典语录人生哲理王阳明(1472年-1529年)是明朝时期的文化名人、著名思想家、军事家、政治家。

他的哲学思想与“心学”齐名,被后人称为“王阳明心学”。

1. 学无止境凡事不知足者多,但唯有学无止境。

如果你想要成为一个真正的学者,就必须不断地学习,不断地求知。

只有这样,才能不断把握真理,提高自己的素质和水平。

2. 学以致用学习虽然重要,但更重要的是要将所学知识付诸实践。

只有把知识应用到具体的实践中,才能发挥它的最大价值,从而获得真正的收益。

3. 因材施教教育的意义在于让每个学生都能够得到最好的发展,所以不同的学生应该采用不同的教学方法和方式。

只有按照学生的特点进行教学,才能真正提高学习的效率,让学生得到最好的成果。

4. 反躬自问要想成为一个优秀的人,就必须经常反躬自问,不断自我审视。

只有通过自我反省,找到自己的不足之处,才能不断提高自己,达到更高的境界。

5. 尊重他人应该尊重他人的观点和意见,不应该把自己的观点强加在别人身上。

只有在尊重他人的同时,才能建立良好的人际关系。

6. 推己及人当遇到问题的时候,不要仅仅考虑自己的利益,还要考虑其他人的利益。

只有把自己的问题与别人的问题联系起来,才能找到解决问题的最佳思路。

7. 勤奋努力想要做成一件事情,就必须付出努力和汗水。

没有人能够凭空成功,只有通过不懈的努力和坚韧不拔的毅力,才能成就一番事业。

8. 忠于职守9. 明辨是非在面对问题时,必须要明辨是非,不能轻易地附和别人的意见。

只有具有独立的思考能力和分析能力,才能真正掌握事物的本质。

10. 知行合一知识是为了行动服务的,只有把知识转化为实际行动,才能真正产生价值。

知行合一,是通往成功的必经之路。

王阳明的人生哲理是非常有价值的,他强调的学以致用、因材施教等观点,不仅能够指导我们的学习,也可以引领我们更好地生活。

希望这些经典语录能够帮助大家在工作和生活中更好地实践王阳明的人生哲理。

王阳明人生智慧100句之知行合一15法

良知行书院

2017-04-11

阳明心学

“知行合一”

知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成。

行之明觉精察处,便是知;知之真切笃实处,便是行。

我今说个“知行合一”,正要人晓得一念发动处,便即是行了。

发动处有善,就将这不善的念克倒了。

须要彻根彻底,不使那一念不善潜伏在胸中。

此是我立言之宗旨。

君子素其位而行,思不出其位。

君子之酬酢万变,当行则行,当止则止,当生则生,当死则死,斟酌调停,无非是致其良知,以求自慊而已。

人须在事上磨,方立得住,方能“静亦定,动亦定”。

何谓修身?为善去恶之谓也。

破山中贼易,破心中贼难。

以四事相规,聊以答诸生之意;一曰立志;二曰勤学;三曰改过;四曰责善。

古之教者,教以人伦。

······今教童子,惟当以孝、弟、忠、信、礼、义、廉、耻为专务。

人到纯乎天理方是圣,金到足色方是精。

终身可行惟一恕,三年之功去一矜。

庄敬自持,外内若一,匪徒威仪。

施教之道,在胜己似,孰义孰利,辨析毫厘。

此心真切,见善即迁,有过即改,方是真切功夫。

天下之患,莫大于风俗之颓靡而不觉。

摘录自《王阳明的人生智慧》。

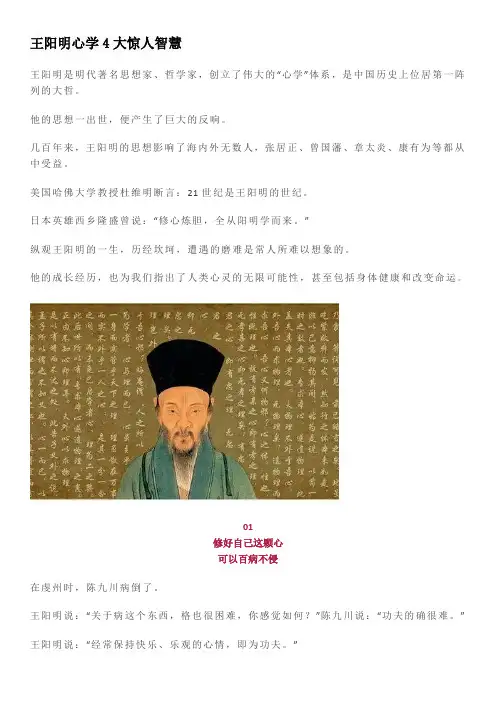

王阳明心学4大惊人智慧王阳明是明代著名思想家、哲学家,创立了伟大的“心学”体系,是中国历史上位居第一阵列的大哲。

他的思想一出世,便产生了巨大的反响。

几百年来,王阳明的思想影响了海内外无数人,张居正、曾国藩、章太炎、康有为等都从中受益。

美国哈佛大学教授杜维明断言:21世纪是王阳明的世纪。

日本英雄西乡隆盛曾说:“修心炼胆,全从阳明学而来。

”纵观王阳明的一生,历经坎坷,遭遇的磨难是常人所难以想象的。

他的成长经历,也为我们指出了人类心灵的无限可能性,甚至包括身体健康和改变命运。

01修好自己这颗心可以百病不侵在虔州时,陈九川病倒了。

王阳明说:“关于病这个东西,格也很困难,你感觉如何?”陈九川说:“功夫的确很难。

”王阳明说:“经常保持快乐、乐观的心情,即为功夫。

”可能大家在现实生活中看到过很多这样的例子:两个得相同疾病的人,一个人性格开朗,另一个人性格忧郁。

那个性格开朗,能用乐观的心态看待疾病的人,肯定比另外一个性格忧郁、遇事悲观的人好得快。

现代医学已经证明,对于一件相同的事情,如果人的心情不同,对自己的身体健康就会产生截然不同的影响。

即使碰到很困难的事情,只要心态积极,凡事看到事情的光明面,充满乐观的意念,大脑处于这种和谐的状态,就会分泌出对身体有益的激素。

相反,如果心情忧郁悲观,整天哀声叹气,处于一种苦闷怨怒的状态,大脑受到这种恶性刺激,就会分泌出对身体有害的物质。

所以如果能修养自己的心,不论什么事都保持一种乐观开朗的心态,就能促使身心处于阴阳平衡,从而保持健康的体魄和年轻的精神。

王阳明在龙场谪居期间,写下了一篇千年传诵的《瘗旅文》,记载了这样一件事:正德四年秋七月初三日,有一个从京师来的小官,带着一个儿子和一个仆人,从龙场路过去上任,阴雨天黑,投宿于一苗民家。

没想到,第二天中午有人从那条路过来,说这个小官已死在路上。

下午他的儿子又死了,第三天连仆人也死在山坡之下。

听到此讯,王阳明悲伤之余,命两名童子去把三具尸体埋了,并感慨地说:我早知道你肯定会死,因为前两天我隔着篱笆望见你愁容满面,一副忧心忡忡的样子。

王阳明心学10种智慧《蔽月山房》山近月远觉月小,便道此山大于月。

若有人眼大如天,当见山高月更阔。

山离我近,月亮离我远,于是觉得山比月大。

但是如果一个人的眼界足够宽广,他就会发现,和山相比,其实月亮更庞大。

眼睛、耳朵都会欺骗你,要想明白万事万物的道理是很难的。

要想不被眼前的事物蒙蔽,就得“眼大如天”,开阔自己的视野,开放自己的思想。

站得更高,思想的层次越高,才越不会被眼前的事情蒙蔽。

《王门四句教》无善无恶心之体,有善有恶意之动。

知善知恶是良知,为善去恶是格物。

万物共生共存,天地本没有善恶之心。

就像庄稼和杂草,本是一般无二的生物,天地没有偏袒谁,也没有厌恶谁。

人心本来也是如此,无善无恶。

但是,人要吃粮食,自然希望庄稼长的好,于是就有了善恶之分,铲除杂草,呵护庄稼。

我们天生看到别人恃强凌弱就会义愤填膺,这份天然的、自动产生的念头就是我们的良知。

良知是人与生俱来的直觉判断,却也是人的德行和智慧。

但是人内心的良知总是受到外物的干扰,被贪念、欲望遮蔽,被社会的风气带偏。

所以,要付诸实践,格物致知。

心学不是悬空的,只有把它和实践相结合,常在事上磨炼,才是它最好的归宿。

《答人问道》饥来吃饭倦来眠,只此修行玄更玄。

说与世人浑不信,却从身外觅神仙。

人间难得是平常,做好平常的小事,饿了吃饭、困了睡觉,专注当下,不胡思乱想,就是修行。

可惜世人总以为修行是什么了不得的事,总是在外面找来找去。

其实,回到自身,专注当下,做好平常事,就足够了。

“饥来吃饭倦来眠”来源于禅宗故事,最早见于孙懒瓒和尚的《乐道歌》,其歌有云“ 饥来即吃饭,睡来即卧眠”。

《咏良知四首示诸生》人人自有定盘针,万化根源总在心。

却笑从前颠倒见,枝枝叶叶外头寻。

每个人都有一个定盘针,指引着自己前行的方向,这就是人内心的良知。

无论学识如何、地位如何,自始至终,所有的取舍抉择都源于自己的内心。

可是人们却把这一切颠倒了,以为决定这一切的都是外物。

只要祛除内心的杂念,内心的良知自然显现,往外追寻,不过是缘木求鱼。

王阳明的事迹对后人有以下启示:

1. 人生哲学:王阳明强调内心的平静和自由,通过“心

即理”和“知行合一”的理念,启示我们要注重内心的修炼

和自我完善,追求真正的内心平静和自由。

2. 坚持理想:王阳明虽然多次受到挫折和困境,但他始

终坚持自己的理想和信念,不断探索和思考,最终成就了非

凡的事业。

这启示我们要有坚定的信念和毅力,不断努力追

求自己的理想。

3. 实践智慧:王阳明提倡“知行合一”,认为只有将所

学知识付诸实践,才能真正领悟人生真谛。

这启示我们要注

重实践和行动,将所学知识应用到实际生活中,不断积累实

践智慧。

4. 独立思考:王阳明强调独立思考和自主创新,认为只

有摆脱传统束缚和思维定势,才能实现真正的创新和发展。

这启示我们要勇于挑战传统思维模式,积极探索新的思路和

方法。

5. 为国为民:王阳明以天下为己任,始终把国家和人民

的利益放在首位。

这启示我们要有社会责任感和使命感,积

极投身于社会公益事业和公共利益的保护。

总之,王阳明的事迹启示我们要注重自我完善、坚定信念、实践智慧、独立思考和社会责任感等方面的发展,努力成为

有思想、有担当、有贡献的人。

内心的明灯王阳明经典语录的智慧法则内心的明灯王阳明经典语录的智慧法则王阳明(1472-1529)是中国明朝时期一位伟大的哲学家、军事家和政治家。

他以他的哲学思想和经典著作《传习录》而闻名于世。

王阳明强调内心的觉悟和自我认知,他的智慧法则为人生指引了一条明亮的道路。

本文将通过王阳明经典语录的讲解,探索内心的明灯以及如何遵循他的智慧法则来塑造自己的人生。

1. 内心是明灯王阳明认为,每个人的内心都是一盏明灯,可以指引我们的思想和行为。

他说:“心若不明,以明复明,亦无明矣。

”这句话意味着,如果我们的内心不明亮,我们将无法看清周围世界的真相。

只有透过内心的明灯,我们才能真正认识自己,并找到正确的道路。

思考:我们如何点亮内心的明灯?2. 求真诚王阳明提倡真诚,他认为真诚是达到内心明亮的关键。

他说:“知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。

”这句话强调了通过内省和真实面对自己的困惑和痛苦,我们才能真正了解自己的内心需求和追求。

思考:你如何识别并追求真诚?3. 展现善良除了真诚,王阳明还强调展现善良和宽容。

他说:“知其不可而为之,知行合一。

”这句话意味着我们应该知道什么是正确和善良的,并将这种知识转化为行动。

只有通过实际行动,我们才能真正地将善良和智慧融入我们的内心和生活中。

思考:如何通过行动来展现善良和宽容?4. 剑指无知王阳明坚信知识的重要性。

他说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”这句话表明我们不能仅仅停留在知识的层面,而应该追求对知识的真正理解和应用。

只有将知识变成我们生活的一部分并从中获得乐趣,我们才能真正拥有智慧。

思考:如何将知识融入生活中并从中获得乐趣?5. 坚持实践王阳明认为,只有通过不断实践和反思,我们才能不断提高自己。

他说:“不知而行之至,呜呼,虽圣人亦有未闻也。

”这句话告诉我们成功并不仅仅取决于知识,而是需要在实践中逐渐领悟和进步。

只有通过实践,我们才能真正体验到智慧的力量。

思考:你如何通过实践来提升自己?结论:王阳明经典语录的智慧法则为我们指引了一条觉悟和成长的道路。

王阳明心学主要观点王阳明心学,那可是咱们老祖宗留下的宝贝,里面藏着不少人生的大智慧。

今天,咱们就来聊聊王阳明心学的主要观点,看看这些古老的智慧,是如何在当下依旧闪闪发光,指引着我们前行的。

王阳明心学的头一号观点,就是“心即理”。

这话听起来有点玄乎,但其实挺简单。

咱们平时说的“心里有数”,不就是这个意思嘛。

王阳明认为,心就是万物的起源,心就是理,理就在心里头。

你想啊,你看到的、听到的、想到的,都是你心里头的世界。

外面的事儿,都是你心里头的反映。

换句话说,你就是自己世界的主宰。

这个观点告诉我们,别老往外找,得多往心里瞧,心里头明白了,外面的事儿也就通顺了。

再来说说“知行合一”。

这个观点,王阳明可是下了大力气去阐述的。

在他看来,知和行是一体的,知道就得去做,做了才算真知。

咱们平时学习,光看书不行,得动手实践,不然那知识就白学了。

这就像咱们做饭,光看菜谱不行,得自己动手炒几盘,才知道味道如何。

所以,王阳明告诉我们,知识得用在实处,用行动去检验,这才算是真正的知识。

最后聊聊“致良知”。

这可是王阳明心学的核心。

王阳明觉得,咱们每个人心里都有个良知,就像一把尺子,衡量着咱们的一言一行。

见到父母自然知道孝顺,见到兄弟姐妹自然知道友爱,这就是良知在起作用。

王阳明说,致良知,就是要咱们时时刻刻听从良知的指引,去做好事,不做坏事。

这就像咱们开车,得有个方向盘,良知就是那个方向盘,指引着咱们走正道。

王阳明心学的这些观点,听起来简单,其实蕴含了深刻的人生哲理。

它们告诉咱们,要关注内心,注重实践,做个有道德、有担当的人。

在这个快节奏的社会里,咱们往往被外面的纷纷扰扰迷住了眼,忘了自己心里头的那个世界。

王阳明心学就像是一盏明灯,照亮了咱们内心的路,让咱们找到了前行的方向。

你看,王阳明心学不仅仅是古人的智慧,它更是咱们现代人生活的指南。

咱们每个人,都可以从王阳明心学中汲取力量,去面对生活中的挑战和困难。

它让咱们明白,真正的力量,不在于外面的权势和财富,而在于内心的坚定和纯净。

王阳明对人生的看法王阳明(1472年-1529年),字仲弘,号阳明,是明代中期的一位著名思想家、教育家、军事家和政治家。

他对人生的看法深刻而独特,提出了许多令人深思的观点。

本文将从他的人生观、教育观和治国理政观三个方面来探讨王阳明对人生的看法。

一、人生观王阳明的人生观强调内心的自觉和自省。

他认为,每个人都有天赋的良知,只有通过自我觉察和反思,才能找到真正的自我。

他主张“知行合一”,即知识与行动要紧密结合,不能只停留在理论上。

他强调人应该不断修炼自己的心性,追求内心的平静与真善美。

他认为,只有通过内心的觉醒和自省,才能达到心灵的升华和人生的真正意义。

二、教育观王阳明的教育观强调“格物致知”,即通过实践来获得知识和智慧。

他认为,教育应该注重培养学生的实践能力和创造力,而不仅仅是灌输知识。

他主张“知行合一”的教育理念,强调学生要将所学的知识与实际生活相结合,用所学来解决实际问题。

他还主张培养学生的道德品质,注重培养学生的道德情操和品格修养。

他认为,只有既有知识又有道德的人才是真正的人才。

三、治国理政观王阳明的治国理政观强调德治。

他认为,一个国家的治理首先应该是从修身养性开始的,只有君主和官员自己具备了高尚的品德和道德修养,才能够有效地治理国家。

他主张以道德教化人民,通过德行的榜样来感化和教育人民,而不是仅仅依靠法令的约束。

他认为,德治才是治国理政的根本之道。

总结起来,王阳明对人生的看法可以概括为“知行合一”和“格物致知”。

他强调人应该通过内心的觉醒和自省来找到真正的自我,并将所学的知识与实际生活相结合。

他的教育观强调培养学生的实践能力和道德品质,注重培养学生的道德情操和品格修养。

他的治国理政观强调以德治国,认为一个国家的治理首先应该从修身养性开始。

王阳明的思想不仅对当时的社会产生了重要影响,也对后世产生了深远的影响,他的人生观、教育观和治国理政观仍然具有重要的现实意义和启示作用。

王阳明智慧箴言引言概述:王阳明(1472年-1529年),字阳明,号杨庵,明代思想家、哲学家、军事家、教育家。

他的智慧箴言深受后人推崇,对于人生、修身、治国、教育等方面都有重要的启示。

本文将从五个部份分别阐述王阳明智慧箴言的内涵和意义。

一、人生智慧箴言:1.1 推己及人:王阳明认为人应该先从自身做起,要求自己做到的也要求别人做到。

1.2 修身齐家治国平天下:个人修身齐家,才干管理国家平衡天下。

1.3 心中有道:心中有道是指人应该有正确的道德观念和价值观,才干做出正确的行为。

二、修身智慧箴言:2.1 修身养性:王阳明认为修身养性是人生的根本,惟独修身养性才干达到道德境界。

2.2 诚实守信:诚实守信是修身的重要方面,惟独诚实守信才干得到他人的尊重和信任。

2.3 心无旁骛:修身要专注于自己的内心修养,不受外界干扰,保持专注。

三、治国智慧箴言:3.1 以德治国:王阳明主张以德治国,通过道德教育和模范力量来管理国家。

3.2 以民为本:治国应该以民众的需求和利益为出发点,关注民生问题,实施民生政策。

3.3 建立良好的制度:建立健全的制度是治国的基础,惟独制度健全才干保证国家的稳定和发展。

四、教育智慧箴言:4.1 以身作则:作为教育者,应该以身作则,做学生的模范,引导学生树立正确的价值观。

4.2 注重德育:教育不仅仅是传授知识,更重要的是培养学生的道德品质和人格修养。

4.3 尊重个体差异:每一个学生都是独特的个体,教育者应该尊重学生的差异,注重个性化教育。

五、人际关系智慧箴言:5.1 和为贵:王阳明认为和为贵,人际关系要和谐相处,尊重他人,善于沟通。

5.2 以诚待人:待人要真诚,不虚伪,真诚待人材干建立良好的人际关系。

5.3 以宽容对待他人的错误:人无完人,对他人的错误要宽容,赋予改正的机会。

通过以上五个部份的阐述,我们可以看到王阳明智慧箴言的深刻内涵和重要意义。

这些箴言不仅对个人修身有指导意义,也对治国教育、人际关系等方面提供了珍贵的启示。

王阳明智慧箴言“纵皆阴影,吾心光明”第一章立志由心,量力而行志不立,天下无可成之事圣人和贵人都是自己心之所想,力之所及志当存高远,路从脚下行不搞偶像崇拜,只是做好自己第二章小赢靠智,大赢靠德土地不如德行,财物不如仁义以德为先,德才兼备君子如玉亦如铁顶天立地,刚正不阿文质彬彬,表里如一养一身浩然正气第三章身安不如心安,屋宽不如心宽欲修身,先养心守住一颗至善之心看破繁华,不动于气不忙不乱,不焦不躁空心,才能容万物让生活回归简单第四章持纯粹心,做至诚人真心着眼,敦本尚实保持本色,出以真情朴实的人生态度君子养心莫善于诚- 1 -至诚胜于至巧清水芙蓉,纯然初心第五章畅达时不张狂,挫折时不消沉常在静处,谁能差遣我不动心,不烦恼顺境逆境都能从容急躁则自顾不暇静坐静思,不被外物所扰人前贵不如内心安第六章苦是乐的源头,乐是苦的归结人前贵不如内心安面对成败淡定处之耐住等待,才能苦尽甘来苦不入心,生命自有芳华坚忍不拔、威武不屈在事上磨炼,方立得住寂寞是最大的考验第七章把小事做细,把细事做透事事精细成就百事,时时精细成就一生学无息止,巅峰之上有巅峰把握现在,认真做每一件事不以聪慧警捷为事,而以勤确谦抑为上心性专一,有始有终勤于求知,细于做事- 2 -第八章静察己过,不论他人是非静察己过,勿论人非自省是去病的药不贵于无过,而贵于能改过静时存养,动时省察终日不忘反省君子改过,人皆仰之第九章做事不贪大,做人不计小财富是外形,心是快乐的根沉浮动静皆人生无执无著,无滞无留乐得其所即是幸福幸福源自内心的简约第十章能容能恕,路窄处让人一步待人处世,忍让为先退一步,得饶人处且饶人宰相之肚,纳小人之船吃小亏,免祸事容人方能得人之心不急人怒,忍让内敛第十一章自利利人,以利他心度己善待别人就是善待自己自利则生,利他则久将心比心,推己及人爱出者爱返,福往者福来与人为善,暖人暖己每一种善行都有回声第十二章嘴上带尺,脚下有路- 3 -有糖衣的逆言易被接受言辞不可太露骨嘴巴闭关,舌头收箭好话说过了不如不说少妄言,多好话言满天下无口过第十三章事上居下,到位不越位不争才是最大的争低头是一种智慧在其位,善谋其政上梁正,则下梁不歪礼让功劳,不露锋芒得安身- 4 -。

心学之思王阳明:认清自己,才是最顶级的智慧心学大师王阳明认为,人生的是非成败不在于外物,而是源自本心。

成功是没有捷径的,一个人只有认清自己的内心。

摆正自己的位置,才能事半功倍。

01人贵有自知之明老子说:“知人者智,自知者明。

”认清别人,你就是智者;认清自己,你就称得起“圣明”了。

认清自己,战胜自己从古至今都不容易,王阳明就是一位这样凤毛麟角的圣哲。

除却哲学成就,他也曾经带领精兵,在短短几个月内,荡平作乱数十年的匪患,却坦言:“破山中贼易,破心中贼难。

”正是因为时刻保持这种清醒的自我认识,才使他成为了“立功、立德、立言”三不朽的大圣人。

没有自知之明的人,认不清自己的真实实力,并且经常被他人的过誉所蒙蔽。

这类人受到的褒奖越多,自我膨胀就越严重。

最终很容易自不量力,捧杀自己。

春秋时期,除了我们熟知的春秋五霸,其实还曾经有个实力弱小的息国。

那时,郑国和息国睦邻相处。

有一年,息国仅仅是为了一件小事,就和郑国翻脸了。

息国国王要讨伐郑国,就召集大臣来商议。

大臣们纷纷提醒国君:“我们的威望比郑国高吗?我们的国力比郑国强吗?”息国国王对这些劝说一点也听不进,他下令要全体士兵向郑国发起袭击,郑国立刻出兵迎战。

最后,弱小的息国自然大败于更加强大的郑国。

不自量力又分不清敌我的息国,在此战之后没有多久,就被楚国消灭了。

做人,不想吃大亏,就要有自知之明;做事,不想跌跟头,就得量力而行。

02艰难困苦,玉汝于成王阳明说:“人须在事上磨,方能立得住,方能静亦定,动亦定。

”艰难困苦,其实是磨砺心灵的良机。

在芸芸众生之中,我们都不是圣人。

只有经历挫折的磨炼和困难的考验,才能真正认清自己,着眼人生。

回首自己的青春岁月,你是否有过这样的念头:为什么我每天都流着汗水辛苦的奋斗,却依然活成了一副平凡的模样?凭什么那些看上去更轻松的人,却能靠一个出身就拥有更顺遂的人生?执念、嫉妒、攀比、模仿,不过是于事无补又徒增痛苦的肤浅,都无法帮助你改变处境。

王阳明家训最经典10句:涵养智慧成就人生王阳明是明朝“立德、立功、立言,皆居绝顶”,为“明第一流人物”。

王阳明家规的核心是良知教育,把勤读书、早立志、学做人、做好人作为家规教育的重中之重。

王阳明的训子家规理念,成为这个家族安身立命的旨要与规范。

1、不说谎,不任性毋说谎,毋贪利;毋任情,毋斗气;毋责人,但自治。

能下人,是有志;能容人,是大器。

凡做人,在心地;心地好,是良士;心地恶,是凶类。

——《示宪儿》译:不要说谎,不要贪利;不要任情耍性,不要与人斗气;不要责备别人,但需管住自己。

能够放低自己身份,这是有志气的表现;能够容纳别人,这才是有大的度量。

做人,主要在于心地的好坏;心地好,才是善良之人;心地恶劣,是凶恶之人。

析:任情恣性,放任自己的性情,不受任何拘束。

《增广贤文》中说,学如逆水行舟,不进则退;心似平原走马,易放难追。

这正是告诉我们,任情恣性的危害。

2、义理养心,经专为学勿谓隐微可欺而有放心,勿谓聪明可恃而有怠志;养心莫善于义理,为学莫要于精专;毋为习俗所移,毋为物诱所引;求古圣贤而师法之,切莫以斯言为迂阔也。

——《与徐仲仁》译:不要以为在别人看不到的地方可以自欺欺人就放纵自己,不要以为可以依仗聪明而放松意志。

最好的养心之法就是研习经典中的义理,最重要的求学之道就是精专。

不要被流俗左右,不要被财物引诱。

师法古圣贤,不要以为这很迂阔不合实际。

析:经典中的义理不仅是千古大智慧,更是我们养心、养生最好的方便法门。

康熙在教育子女的时候,就曾说过:“养生之道,全在五经。

”3、做人先立志夫学,莫先于立志。

志之不立,犹不种其根而徒事培拥灌溉,劳苦无成矣。

夫志,气之帅也,人之命也,木之根也,水之源也。

源不濬则流息,根不植则木枯,命不续则人死,志不立则气昏。

是以君子之学,无时无处而不以立志为事。

——《示弟立志说》译:学习,没有比先立下志向更重要的。

不确立志向,好比栽树不栽培它的根而徒劳地对树木培土浇灌,劳苦却不会成功。

王阳明⼈⽣智慧100句之明德亲民14法

孔⼦⾔“修⼰以安百姓”,“修⼰”便是“明明德”,“安百姓”便是“亲民”。

说“亲民”便兼教养意,说“新民”便觉偏了。

⾄善者,明德、亲民之极则也。

亲民者,达其天地万物⼀体之⽤也。

▽

⼈者,天地之⼼也;民者,对⼰之称也;⽈民焉,则三才之道举矣。

民者邦之本也,本固则邦宁。

财者民之⼼也,财散则民聚。

民之所好好之,民之所恶恶之,此之谓民之⽗母。

君⼦之政,不必专于法,要在宜于⼈。

为政不事威刑,惟以开导⼈⼼为本。

▽

但举⼤事,须顺民情。

四民异业⽽同道。

民吾同胞,尔等皆吾⾚⼦。

郡县之职,以亲民也。

亲民之学不明,⽽天下⽆善治矣。

惩⼰之忿,⽽因以得民之所恶也;窒⼰之欲,⽽因以得民之所好也;舍⼰之利,⽽因以得民之所趋也;惕⼰之易,⽽因以得民之所忽也;去⼰之蠹,⽽因以得民之所患也;明⼰之性,⽽因以得民之所同也。

王阳明,被《明朝那些事儿》的作者当年明月称为“千古第一等人”。

他官至兵部尚书、都察院左都御史,精通儒释道三家,开创出了堪称儒学新局面的心学,被认为是可直追孔孟的大圣人。

他还领兵平乱剿匪,用极少的代价闪电般地彻底击败了数倍于己的敌人。

作为史上罕见的立德、立功、立言三不朽之人,王阳明为后世留下了很多经典语录。

下面这十句,尤为精彩,堪称说尽了心学的高明境界。

1、王阳明:第一等事应是读书做圣贤。

主旨: 立什么样的志,成什么样的人。

1483年,王阳明在北京的私塾读书。

有一天,他一本正经地问老师:“何谓第一等事?”这相当于是在问,人生的终极价值是什么?他的老师吃了一惊,因为从来没有学生问过他这样的问题。

但他还是很快作出了坚定的回答:“当然是读书做大官啊!” 王阳明严肃地看着老师说:“我认为不是这样。

”顿了顿,一脸郑重地继续说道:“我以为第一等事应人生感悟:中国有句老话,叫三岁看老。

中国的古人,也一向高度强调立志的重要性。

王阳明从小立志做圣贤,后来果然成为圣贤,则为此作出了最好的诠释和证明。

立志为什么重要?因为志向就是意志,就是方向。

只有如此,人在有限的时间精力和复杂的现实之下,才可能意志坚定、少走弯路,而大大提高完成目标的可能性古人言: 求其上而得其中,求其中而得其下 。

所以立志一定要高,那样即使不能完全实现人生目标,至少也不会差到哪里去。

2、王阳明:我以落第动心为耻。

主旨:越是艰难处,越是修心时。

1496年,王阳明在会试中再度名落孙山。

有人在发榜现场未见到自己的名字而嚎啕大哭,王阳明却无动于衷。

大家以为他是伤心过度,于是都来安慰他。

王阳明脸上略过一丝沧桑的笑,说:“你们都以落第为耻,我却以落第动心为耻。

”人生中会遇到很多的艰难困苦,越是在这种时候越能体现人的心性修养。

寻常人往往慌乱悲戚,唯有修养深厚者能做到泰然处之文天祥说:时穷节乃现。

如何才能拥有这种自觉和修养呢?王阳明还有一句话,道出了所有:人须在事上磨,方能立得住;方能静亦定,动亦定。

王阳明心学人生的智慧读后感

王阳明心学的智慧是一种可以让人们受益终生的智慧。

它不仅仅是教会我们如何正确处理人际关系,而且还能帮助我们建立起良好的自我认知,更好地了解自己。

王阳明心学告诉我们,要想达到真正的幸福,必须对自己有所了解,因为只有了解自己,才能有能力去解决问题,而不是将问题转移到别人身上。

同时,王阳明心学也提醒我们,要善于控制自己的脾气,不要轻易发怒,静坐冥思,静心思考,不断改进自己,不断积累精神力量。

从王阳明心学中,我得到的教训是,要想有一个丰富的人生,就必须先懂得自己,然后才能有能力去应对人生的挑战,而懂得自己则需要勇敢地接受自我,勇敢地接受自己的弱点,通过控制情绪、积极思考来改进自己,以达到超越自我的境界。

王阳明40种人生大智慧【王阳明40种人生大智慧】王阳明是明代著名思想家、哲学家,在学术思想方面继承宋代大儒陆九渊,以自己的体悟加以完善,形成了独具一格的心学体系。

王阳明的思想一出世,便产生了巨大的反响,为当时萎靡消沉的社会灌输了生机与活力。

曾国藩曾评价说:王阳明矫正旧风气,开出新风气,功不在禹下。

几百年来,王阳明的思想影响了海内外无数人,张居正、曾国藩、章太炎、康有为等都从中受益。

美国哈佛大学教授杜维明断言,21世纪是王阳明的世纪。

无善无恶心之体,有善有恶意之动。

知善知恶是良知,为善去恶是格物。

王阳明心学最高概括之四句教此心光明,亦复何言。

王阳明临终遗言以下摘录,皆出自王阳明《传习录》等著作【1、欲修身,先养心】心即理也,天下又有心外之事、心外之理乎?心即理。

天下难道还有心外之事、心外之理吗?人生启迪:浮世之中,总有许多人为追求物质享受、社会地位和显赫名声等身外之物,而心力交瘁、疲惫不堪。

他们怨天尤人、欲逃离其中而不可得,皆因忽略了自己的内心,不明白万事以修心为先的道理。

【2、不忙不乱,不焦不躁】天地气机,元无一息之停。

然有个主宰,故不先不后,不急不缓,虽千变万化而主宰常定,人得此而生。

若无主宰,便只是这气奔放,如何不忙?天地间的大气,本来没有瞬息中断过。

但有了一个主宰,就能不先不后,不急不缓,即使千变万化,主宰是一成不变的,人有了这个主宰才产生。

如果主宰安定,如同天地运行一样永无停息,即使日理万机,也经常从容自在,也就是所谓的天君泰然,百体从令;若无主宰,便只有气在四处奔流,怎么会不忙呢?人生启迪:忙碌是现代社会中大多数人的一种生活状态。

不幸的是,与身体的操劳相伴随而来的,还有内心的忙乱急躁、焦虑不堪。

所谓身之主宰便是心,倘若在忙碌的生活中不能给内心留一份悠闲,而使其深受烦恼与担忧所累,便更难在为人处世之时做到游刃有余、潇洒自在。

【3、心狭为祸之根,心旷为福之门】如今于凡忿懥等件,只是个物来顺应,不要着一分心思,便心体廓然大公,得其本体之正了。

如今,对于愤怒等情绪,只要顺其自然,不过分在意,心体自会廓然大公,而实现本体的中正了。

人生启迪:心胸狭隘的人,只会将自己局限在狭小的空间里,郁郁寡欢;而心胸宽广的人,他的世界会比别人更加开阔。

【4、回归简单】道之大端易于明白,此语诚然。

顾后之学者忽其易于明白者而弗由,而求其难于明白者以为学,此其所以道在迩而求诸远,事在易而求诸难也。

道的大的方面容易理解,这种看法是正确的。

只是后世的学者疏忽了那容易理解的道而不去遵循,却把难以明白的作为学问,这正是道在迩而求诸远,事在易而求诸难。

人生启迪:圣人做学问追求一种大道至简的境界,值得我们学习。

人活一生也应如此。

为什么人们会不厌其烦、孜孜不倦地去追求那些看似风光,实际上令人身心疲惫的负担呢?皆因内心少了一份简单,少了一种简单的人生态度。

与其困在财富、地位与成就的壁垒中迷惘,不如尝试以一颗简单的心,追求一种简单的生活。

【5、做人要诚】诚字有以工夫说者。

诚是心之本体,求复其本位,便是思诚的工夫。

诚有从工夫上说的。

诚为心之本体,要恢复心的本体,就是思诚的工夫。

人生启迪:在王阳明看来,人的本心就是真、真诚、真挚、真君子。

世上只有两样事,一件为真,一件为假。

求真必然务实,求假自然务虚,虚实之间,体现的不仅是对人的态度,更是对自己的认识。

糊弄别人容易,糊弄自己很难。

【6、无私心就是道】心即理也。

无私心即是当理,未当理便是私心。

心即天理。

没有私心,就是合于天理。

不合于天理,就是存有私心。

人生启迪:心的本体就是最本真,不矫揉造作,不过分修饰,不画地为牢,不损人利己。

人应永远保持初心,不受外界环境影响,光明磊落,坦诚纯粹,永远长新。

什么是初心?不自私,存大爱。

【7、至诚胜于至巧】惟天下之至诚,然后能立天下之大本。

唯有天下的至诚,方能确立天下的大本。

人生启迪:著名翻译家傅雷曾说:一个人只要真诚,总能打动人,即使人家一时不了解,日后便会了解的。

我一生做事,总是第一坦白,第二坦白,第三还是坦白。

绕圈子,躲躲闪闪,反易叫人疑心。

你耍手段,倒不如光明正大,实话实说,只要态度诚恳、谦卑恭敬,无论如何人家都不会对你怎么样的。

此外,所谓精诚所至,金石为开,假如我们没有诚意,就会什么事情也做不好,做不成。

【8、志不立,天下无可成之事】志不立,天下无可成之事,虽百工技艺,未有不本于志者。

志不树立,天下就没有可成功的事,即使是各种工匠技艺,也没有哪个不是靠志气才能学成的。

人生启迪:自古以来,凡欲做大事者必先立志,志不坚则事必难成。

这是因为,一个人的理想,体现着这个人的眼界和胸襟,自然也决定了他日后的高度。

所以,人不应隅居于自己的狭小天地之中,而应眼睛望向大千世界、心中装上天下苍生,站在一个更高的层次去看待世间。

【9、一念抱持,成圣之要】只念念存天理,即是立志。

能不忘乎此,久则自然心中凝聚,犹道家所谓结圣胎也。

此天理之念常存,驯至于美大圣神,亦只从此一念存养扩充去耳。

只要念念不忘存养天理,就是立志。

能不忘记这一点,久而久之心自然会凝聚在天理上,就像道家所说的把凡胎修炼成了圣胎。

时刻把天理记在心里,逐渐达到精美、弘大、神圣的境界,也只是从这一意念不断保存发扬开来的。

人生启迪:很多人虽然都心有所想,却很少有人坚持不懈地努力下去。

而王阳明告诉我们,只要时刻保持这种想要的念头,久而久之就能凝聚积累成一股强大的力量,逐渐解决所有阻挠因素,使我想转变成我能,使目标一步一个脚印地成为结果。

【10、应好是而恶非】良知只是个是非之心,是非只是个好恶,只好恶就尽了是非,只是非就尽了万事万变。

良知仅是判别是非的心,是非仅是个好恶。

明白好恶就穷尽了是非,穷尽了是非就穷尽了万物的变化。

人生启迪:王阳明的心学尤其注重个人自身的道德修养,认为良知作为人内心的是非准则,具有知善去恶的能力,人们能够凭借它去辨明是非善恶。

也就是说,一个人发自内心的道德修养,会影响他的言语、行为以及为人处世的原则,小则影响他在利益与仁义之间的取舍,大则影响他的人生道路是荆棘坎坷还是一片坦途。

【11、君子如玉亦如铁】名与实对,务实之心重一分,则务名之心轻一分;全是务实之心,即全无务名之心。

若务实之心如饥之求食、渴之求饮,安得更有工夫好名!名与实相对。

务实的心重一分,求名的心就轻一分。

若全是务实的心,就没有一丝求名之心。

如果务实的心犹如饥而求食、渴而求饮,哪来好名的功夫?人生启迪:谦谦如玉与铮铮若铁,从不同侧面展现了君子人格的两种特质。

当今之世,纷繁复杂,在不同的时候需要运用不同的品质。

我们应当学习王阳明,讲究方圆之道,既养铮铮铁骨的一身正气,处世有底线,为人讲原则;又取谦谦如玉的圆融为人,包容四方。

如此,才能在熙熙攘攘的人世间游刃有余。

【12、养一身浩然正气】须是勇。

用功久,自有勇。

故曰是集义所生者,胜得容易,便是大贤。

必须有勇气,用功久了,自会有勇。

因此孟子说是集义所生者。

容易取胜,就是大贤人。

人生启迪:王阳明认为,做每一件事都要符合良知的要求,这样才能使心中的浩然之气壮大起来,再遇到其他事情就更能以良知为指导,从而达到从心所欲而不逾矩的中庸境界。

由此看来,要养浩然之气,就要做正直之人,诚实地对待生活中的每一件小事,日积月累,不断壮大。

浩然正气,是人的精神脊梁,抵御歪风邪气的屏障。

【13、去做才是孝】就如称某人知孝,某人知悌,必是此人已曾行孝行悌,方可称他知孝知悌,不成只是晓得说些孝悌的话,便可称为知孝悌。

又如,我们讲某人知孝晓悌,绝对是他已经做到了孝悌,才能称他知孝晓悌。

不是他只知说些孝悌之类的话,就可以称他为知孝晓悌了。

人生启迪:人的一生难免有很多遗憾,其中最大的可能莫过于子欲养而亲不待。

当有一天我们募然发现,父母已两鬓斑白,此时才孝敬他们,我们会错过无数时机。

甚至当双亲已离你而去,才幡然悔悟,却已尽孝无门,这将成为永远无法弥补的憾事。

【14、孝不孝代表人格】善人也,而甚孝。

真正善的人,必是极为孝顺的。

人生启迪:在现代,家庭观念正在日渐淡漠,孝的精神也逐渐丧失。

我们不应该只用一些时髦的理论武装自己,仿佛自己不食人间烟火似的,完全没有传统文化中那种踏实、厚重的责任感,其实只是自己的眼睛为花花世界所迷。

亲情就是亲情,是人生最珍贵的东西,也是只有放在心里才能越捂越热的东西,一切使之淡漠的理由,都注定会得不偿失。

【15、不孝无良知】不慈不孝焉,斯恶之矣。

不慈不孝,这是我的良知所厌恶的。

人生启迪:王阳明提倡以良知为本的孝道观。

他认为万事万物的本源是良知,有了良知之心,自然就会发自内心地孝顺父母。

良知一旦被蒙蔽,孝顺就仅仅只是形式上的孝道,而非出自内心真诚的孝。

要孝敬父母不能光有外表的花哨言行,还必须有真正付诸行动的爱。

【16、心至诚才能行至孝】此心若无人欲,纯是天理,是个诚于孝亲的心,冬时自然思量父母的寒,便自然要求各温的道理。

夏时自然思量父母的热,便自然要求个清的道理。

这都是那诚孝的心发出来的条件。

却是须有这诚孝的心,然后有这条件发出来。

如果己心没有私欲,天理至纯,是颗诚恳孝敬父母的心,冬天自然会想到为父母防寒,会主动去掌握保暖的技巧;夏天自然会想到为父母消暑,会主动去掌握消暑的技巧。

防寒消暑正是孝心的表现,而这颗孝心必是至诚至敬的。

人生启迪:孝是发自内心的情感表达,没有表里如一的孝就没有真心实意的爱。

在孝敬父母时,我们要发自内心,真心地为父母做事,用一颗真正的孝心让父母开心愉快,自己也就真正尽到孝道了。

【17、身外物不奢恋】然可欲者是我的物,不可放失;不可欲者非是我物,不可留藏。

可以得到的,就是自己的,不能放弃。

不可以得到的,就不是属于我的,不可以留藏起来。

人生启迪:随着社会不断向前发展,人们越来越注重物质利益的追求,同时精神也越来越与自己的心灵分离,人们心灵深处愈感孤独、苦闷、烦躁、矛盾。

如何使人们荒芜、紧张的精神得以纾解、提升?王阳明指出的路,是以一种豁达的心态来为人处世,不要让所遇之物成为心中羁绊,不做声色货利的奴隶。

这不仅是一种洒脱,更是参透万物后的一种平和。

【18、克己才是真功夫】人须有为己之心,方能克己;能克己,方能成己。

人需要有为自己着想的心,才能克制约束自己;能够克制约束自己,才能成就自己。

人生启迪:人活在世上,做什么不需要克己呢?为人处世的功夫,明白道理只是基础,能够做到克己才能实现。

但克己不是压抑自己,因为克己的实质,不是源于外在的压迫,而是源自内心的不平。

人心若平,世间便无不平之事。

所以克己的真正指向,是修炼自己的心,修养自己的境界。

克己,如同佛家的戒律,只要观念上不要跑偏成压抑欲望,而是明白这是为了修炼散乱之心、萃取出本心中真正美好的品质,便正是心灵修养的功夫。

【19、荣辱毁誉皆泰然】天地生意,花草一般。

何曾有善恶之分?子欲观花,则以花为善,以草为恶。