【张浚】张浚宗谱世系简表(完全版)

- 格式:doc

- 大小:18.71 KB

- 文档页数:10

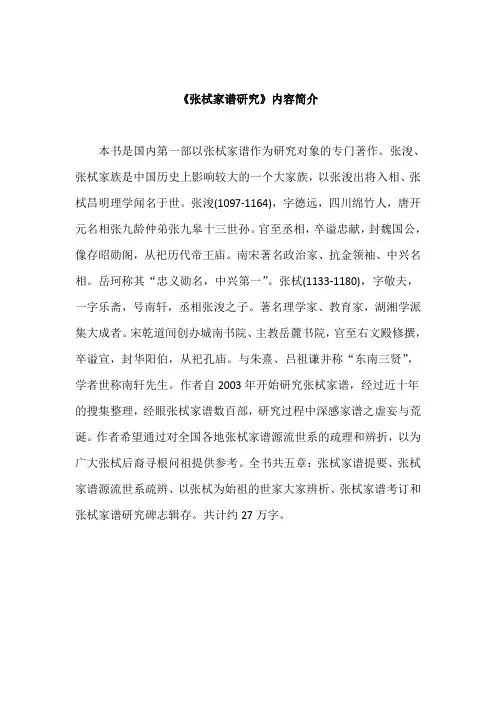

《张栻家谱研究》内容简介

本书是国内第一部以张栻家谱作为研究对象的专门著作。

张浚、张栻家族是中国历史上影响较大的一个大家族,以张浚出将入相、张栻昌明理学闻名于世。

张浚(1097-1164),字德远,四川绵竹人,唐开元名相张九龄仲弟张九皋十三世孙。

官至丞相,卒谥忠献,封魏国公,像存昭勋阁,从祀历代帝王庙。

南宋著名政治家、抗金领袖、中兴名相。

岳珂称其“忠义勋名,中兴第一”。

张栻(1133-1180),字敬夫,一字乐斋,号南轩,丞相张浚之子。

著名理学家、教育家,湖湘学派集大成者。

宋乾道间创办城南书院、主教岳麓书院,官至右文殿修撰,卒谥宣,封华阳伯,从祀孔庙。

与朱熹、吕祖谦并称“东南三贤”,学者世称南轩先生。

作者自2003年开始研究张栻家谱,经过近十年的搜集整理,经眼张栻家谱数百部,研究过程中深感家谱之虚妄与荒诞。

作者希望通过对全国各地张栻家谱源流世系的疏理和辨折,以为广大张栻后裔寻根问祖提供参考。

全书共五章:张栻家谱提要、张栻家谱源流世系疏辨、以张栻为始祖的世家大家辨析、张栻家谱考订和张栻家谱研究碑志辑存。

共计约27万字。

张氏字辈查询表张氏家族在中华大地上历史悠久,族人众多,不乏令人瞩目的贤愚美丑。

为了更好地了解张氏家族的历史与人文风貌,许多人都会查询张氏字辈,以此来寻找自己的根源和宗族之情。

本文将介绍张氏字辈相关的知识,并为大家提供张氏字辈查询表,供参考。

一、张氏字辈的起源张姓源于黄帝时期,当时黄帝的后代黄石公被封于张邑,后来这里就成为了张氏的发源地。

据说,张姓最早的始祖是黄帝的玄孙张伯禽,因功劳卓著被封为“张王”,他的后代就以张为姓。

张氏字辈的系统化,始于唐朝。

唐朝政治中心西移,大批中国士人南渡,形成了地区性质的移居现象,一些原本没有字辈的张氏家族为了区分世系,开始加字辈。

如“张造”、“张钦”、“张边”等,这些字辈都是与其祖先的名讳相关的。

自唐朝以来,张氏字辈的使用越来越广泛,形成了各地不同的张氏字辈系统,其中最为广泛使用的是“永字辈”。

二、张氏字辈的种类张氏字辈较为繁琐,各地张氏家族的字辈系统也并不完全相同。

下面,我们将着重介绍一些较为常见的张氏字辈种类。

1、永字辈永字辈是张氏家族中最为广泛使用的字辈,用于标示家族世系顺序,其前缀为“永”,后缀则有相应的汉字。

如“永楚庭”、“永春仲”等。

2、子字辈子字辈又称宣字辈,源于唐代,是用于标示世系顺序的常用字辈。

其前缀为“子”,后缀则有相应的汉字。

如“子博”、“子冶”等。

3、庶字辈庶字辈在张氏家族中也有广泛应用,其前缀为“庶”,后缀则为相应的汉字。

如“庶善”、“庶栋”等。

4、公字辈公字辈是张氏家族中的一种称谓,前缀为“公”,后缀则有相应的汉字。

如“公扬”、“公乔”等。

5、平字辈平字辈是张氏家族常用的字辈之一,前缀为“平”,后缀则为相应的汉字。

如“平北”、“平召”等。

6、辅字辈辅字辈是在张氏家族中常用的字辈之一,前缀为“辅”,后缀则为相应的汉字。

如“辅忠”、“辅寿”等。

三、张氏字辈的查询方法如今通过互联网查询张氏字辈更加方便快捷,下面为大家介绍几种查找张氏字辈的办法。

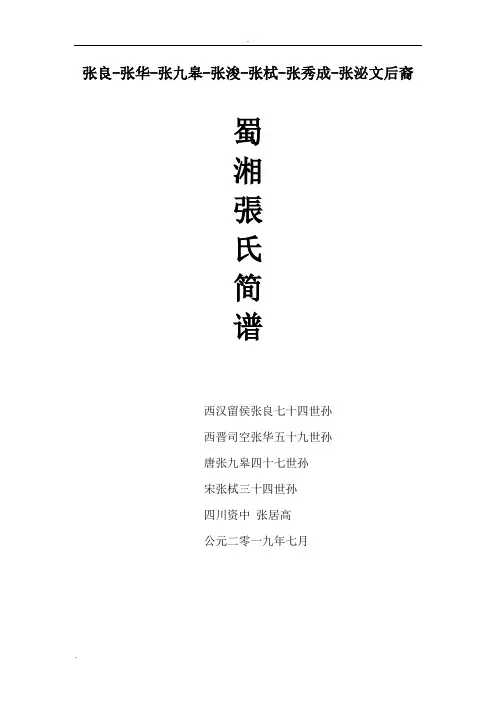

张良-张华-张九皋-张浚-张栻-张秀成-张泌文后裔蜀湘張氏简谱西汉留侯张良七十四世孙西晋司空张华五十九世孙唐张九皋四十七世孙宋张栻三十四世孙四川资中张居高公元二零一九年七月始祖黄帝,姓公孙,少典之子。

居轩辕之丘,故名轩辕。

国于有熊,号有熊氏,公元前2697~前2598在位。

寿一百十一。

娶四妃,元妃西陵氏曰嫘祖,生二子:玄嚣、昌意。

(《史记•五帝本纪》)尹城派颛顼一世张挥,黄帝长子少昊青阳氏玄嚣之子,一说黄帝第三妃彤鱼氏生挥,行居第五。

公字玉爵,号天禄。

仰观弧星,始制弓矢,为弓正,因赐姓张。

封于太原尹城,为尹城派之始祖。

生二子:昧、般。

二世昧公,挥公长子,为玄冥师,司水正,封诸汾川,掌水旱疾疫之职。

世享其祀,庙存太原,居尹城(山西太原),号尹城派。

生二子:允格、台骀。

三世台骀公,继司父职,为汾神,有庙存太原(曰昌宁公祠或台骀神庙,为张氏祖庙),原庙已毁,塑像尚存。

帝喾四世伊源公,帝喾时司水正,居山西太原;生四子:谟、侯、简竹、突美。

突美子果正,为尧臣,精通金木之术,号通玄先生,即八仙张果老。

帝尧五世侯公,帝尧大夫;生三子:若、敬和、立芳。

六世立芳公,帝尧大夫;生二子:乾、坤。

七世坤公。

八世敦吾公。

九世郊公,执掌火正。

帝舜十世重熙公,帝舜时执掌火正。

十一世吴光公,执掌火正夏十二世天杰公,少而精神秀爽,有巨人之志,佐夏禹治水,为四岳诸侯之长。

十三世钦若公;继父职,与诸侯会禹于涂山,执玉帛受典则,后迁于防山(今曲阜防山乡)。

生二子:桃、榆。

十四世为榆公,生二子:临、卧。

十五世临公,夏仲康大夫。

十六世宜公,夏帝相大夫。

十七世阳公,夏帝相大夫。

十八世安公,寒浞大夫。

十九世考公,夏少康大夫。

廿世承公,夏帝槐大夫,生二子:喾、誉(黉)。

廿一世喾公,夏帝芒大夫;生三子:琦、珑、珍。

廿二世琦公,夏帝芒大夫;生二子:契、希。

廿三世希公,夏帝扃大夫。

廿四世燧公,夏帝廑(扃)大夫。

廿五世秦公,夏帝孔甲大夫。

廿六世还公,夏末帝发大夫。

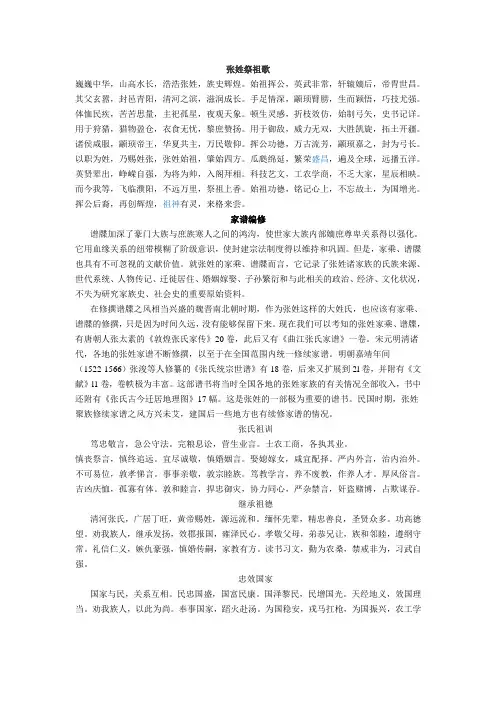

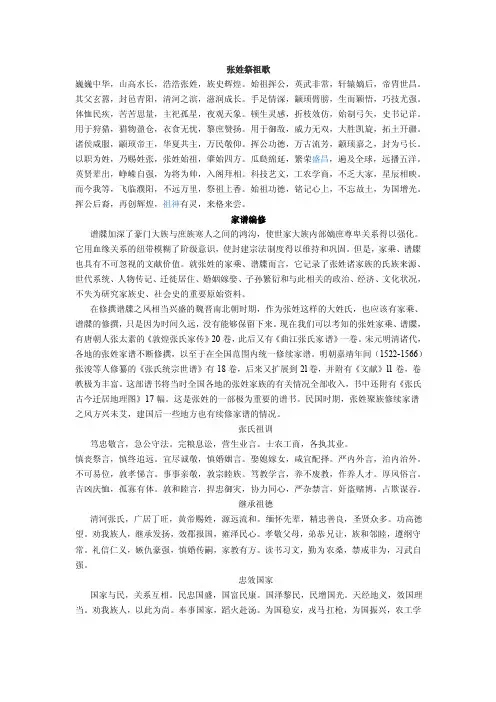

张姓祭祖歌巍巍中华,山高水长,浩浩张姓,族史辉煌。

始祖挥公,英武非常,轩辕嫡后,帝胄世昌。

其父玄嚣,封邑青阳,清河之滨,滋润成长。

手足情深,颛顼臂膀,生而颖悟,巧技尤强。

体恤民疾,苦苦思量,主祀孤星,夜观天象。

顿生灵感,折枝效仿,始制弓矢,史书记详。

用于狩猎,猎物盈仓,衣食无忧,黎庶赞扬。

用于御敌,威力无双,大胜凯旋,拓土开疆。

诸侯咸服,颛顼帝王,华夏共主,万民敬仰。

挥公功德,万古流芳,颛顼嘉之,封为弓长。

以职为姓,乃赐姓张,张姓始祖,肇始四方。

瓜瓞绵延,繁荣盛昌,遍及全球,远播五洋。

英贤辈出,峥嵘自强,为将为帅,入阁拜相。

科技艺文,工农学商,不乏大家,星辰相映。

而今我等,飞临濮阳,不远万里,祭祖上香。

始祖功德,铭记心上,不忘故土,为国增光。

挥公后裔,再创辉煌,祖神有灵,来格来尝。

家谱编修谱牒加深了豪门大族与庶族寒人之间的鸿沟,使世家大族内部嫡庶尊卑关系得以强化。

它用血缘关系的纽带模糊了阶级意识,使封建宗法制度得以维持和巩固。

但是,家乘、谱牒也具有不可忽视的文献价值。

就张姓的家乘、谱牒而言,它记录了张姓诸家族的氏族来源、世代系统、人物传记、迁徙居住、婚姻嫁娶、子孙繁衍和与此相关的政治、经济、文化状况,不失为研究家族史、社会史的重要原始资料。

在修撰谱牒之风相当兴盛的魏晋南北朝时期,作为张姓这样的大姓氏,也应该有家乘、谱牒的修撰,只是因为时间久远,没有能够保留下来。

现在我们可以考知的张姓家乘、谱牒,有唐朝人张太素的《敦煌张氏家传》20卷,此后又有《曲江张氏家谱》一卷。

宋元明清诸代,各地的张姓家谱不断修撰,以至于在全国范围内统一修续家谱。

明朝嘉靖年间(1522-1566)张浚等人修纂的《张氏统宗世谱》有18卷,后来又扩展到2l卷,并附有《文献》l1卷,卷帙极为丰富。

这部谱书将当时全国各地的张姓家族的有关情况全部收入,书中还附有《张氏古今迁居地理图》17幅。

这是张姓的一部极为重要的谱书。

民国时期,张姓聚族修续家谱之风方兴未艾,建国后一些地方也有续修家谱的情况。

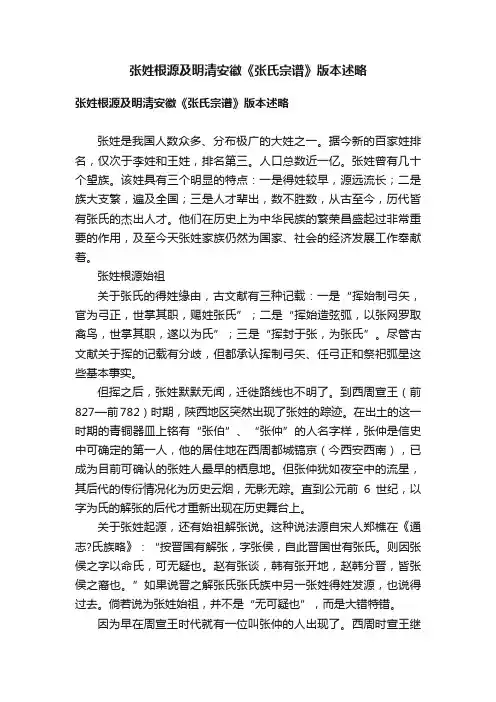

张姓根源及明清安徽《张氏宗谱》版本述略张姓根源及明清安徽《张氏宗谱》版本述略张姓是我国人数众多、分布极广的大姓之一。

据今新的百家姓排名,仅次于李姓和王姓,排名第三。

人口总数近一亿。

张姓曾有几十个望族。

该姓具有三个明显的特点:一是得姓较早,源远流长;二是族大支繁,遍及全国;三是人才辈出,数不胜数,从古至今,历代皆有张氏的杰出人才。

他们在历史上为中华民族的繁荣昌盛起过非常重要的作用,及至今天张姓家族仍然为国家、社会的经济发展工作奉献着。

张姓根源始祖关于张氏的得姓缘由,古文献有三种记载:一是“挥始制弓矢,官为弓正,世掌其职,赐姓张氏”;二是“挥始造弦弧,以张网罗取禽鸟,世掌其职,遂以为氏”;三是“挥封于张,为张氏”。

尽管古文献关于挥的记载有分歧,但都承认挥制弓矢、任弓正和祭祀弧星这些基本事实。

但挥之后,张姓默默无闻,迁徙路线也不明了。

到西周宣王(前827—前782)时期,陕西地区突然出现了张姓的踪迹。

在出土的这一时期的青铜器皿上铭有“张伯”、“张仲”的人名字样,张仲是信史中可确定的第一人,他的居住地在西周都城镐京(今西安西南),已成为目前可确认的张姓人最早的栖息地。

但张仲犹如夜空中的流星,其后代的传衍情况化为历史云烟,无影无踪。

直到公元前6世纪,以字为氏的解张的后代才重新出现在历史舞台上。

关于张姓起源,还有始祖解张说。

这种说法源自宋人郑樵在《通志?氏族略》:“按晋国有解张,字张侯,自此晋国世有张氏。

则因张侯之字以命氏,可无疑也。

赵有张谈,韩有张开地,赵韩分晋,皆张侯之裔也。

”如果说晋之解张氏张氏族中另一张姓得姓发源,也说得过去。

倘若说为张姓始祖,并不是“无可疑也”,而是大错特错。

因为早在周宣王时代就有一位叫张仲的人出现了。

西周时宣王继位第五年,即公元前822年,派尹吉甫讨伐猃狁。

为此《诗经》记载了尹吉甫得胜还朝受到宣王嘉奖后,从周都镐京(陕西咸阳)回到驻地中都邑(山西平遥)同好友欢宴时的情景。

《诗经?小雅?六月》:“侯谁在矣,张仲孝友”。

张姓祭祖歌巍巍中华,山高水长,浩浩张姓,族史辉煌。

始祖挥公,英武非常,轩辕嫡后,帝胄世昌。

其父玄嚣,封邑青阳,清河之滨,滋润成长。

手足情深,颛顼臂膀,生而颖悟,巧技尤强。

体恤民疾,苦苦思量,主祀孤星,夜观天象。

顿生灵感,折枝效仿,始制弓矢,史书记详。

用于狩猎,猎物盈仓,衣食无忧,黎庶赞扬。

用于御敌,威力无双,大胜凯旋,拓土开疆。

诸侯咸服,颛顼帝王,华夏共主,万民敬仰。

挥公功德,万古流芳,颛顼嘉之,封为弓长。

以职为姓,乃赐姓张,张姓始祖,肇始四方。

瓜瓞绵延,繁荣盛昌,遍及全球,远播五洋。

英贤辈出,峥嵘自强,为将为帅,入阁拜相。

科技艺文,工农学商,不乏大家,星辰相映。

而今我等,飞临濮阳,不远万里,祭祖上香。

始祖功德,铭记心上,不忘故土,为国增光。

挥公后裔,再创辉煌,祖神有灵,来格来尝。

家谱编修谱牒加深了豪门大族与庶族寒人之间的鸿沟,使世家大族内部嫡庶尊卑关系得以强化。

它用血缘关系的纽带模糊了阶级意识,使封建宗法制度得以维持和巩固。

但是,家乘、谱牒也具有不可忽视的文献价值。

就张姓的家乘、谱牒而言,它记录了张姓诸家族的氏族来源、世代系统、人物传记、迁徙居住、婚姻嫁娶、子孙繁衍和与此相关的政治、经济、文化状况,不失为研究家族史、社会史的重要原始资料。

在修撰谱牒之风相当兴盛的魏晋南北朝时期,作为张姓这样的大姓氏,也应该有家乘、谱牒的修撰,只是因为时间久远,没有能够保留下来。

现在我们可以考知的张姓家乘、谱牒,有唐朝人张太素的《敦煌张氏家传》20卷,此后又有《曲江张氏家谱》一卷。

宋元明清诸代,各地的张姓家谱不断修撰,以至于在全国范围内统一修续家谱。

明朝嘉靖年间(1522-1566)张浚等人修纂的《张氏统宗世谱》有18卷,后来又扩展到2l卷,并附有《文献》l1卷,卷帙极为丰富。

这部谱书将当时全国各地的张姓家族的有关情况全部收入,书中还附有《张氏古今迁居地理图》17幅。

始祖黄帝,姓公孙,少典之子。

居轩辕之丘,故名轩辕。

国于有熊,号有熊氏,公元前2697~前2598在位。

寿一百十一。

娶四妃,元妃西陵氏曰嫘祖,生二子:玄嚣、昌意。

(《史记•五帝本纪》)尹城派一世张挥,黄帝长子少昊青阳氏玄嚣之子,一说黄帝第三妃彤鱼氏生挥,行居第五。

公字玉爵,号天禄。

仰观弧星,始制弓矢,为弓正,因赐姓张。

(封于太原尹城,为尹城派之始祖。

生二子:昧、般。

)号天禄,青阳之子,与颛顼同为黄帝之嫡孙,是古代重要武器弓矢的发明者。

因弓箭的诞生对当时社会贡献很大,所以帝颛顼封挥为弓正,职掌弓矢制造。

也称弓长(掌管弓箭的官职)。

后又取弓长之意,赐姓挥公姓张于青阳(今河北清河)。

张挥公仙逝葬于帝丘(今河南省濮阳市濮阳县),因此说中华张姓始祖为挥公二世张昧,挥公长子,为玄冥司水正,封诸分川,掌水旱疾疫之职。

世享其祀,庙存太原县,世居尹城(山西太原),号尹城派。

生二子:允格、台骀。

三世张台骀(允格),颛顼帝封于汾州;继司父之职,因治汾洮二水有功,帝嘉之,封渚汾川,是为汾神,有庙存太原县,尚存塑像。

四世张伊源,帝喾时司水正,居山西太原;生四子谟、侯、简竹、突美。

突美子果正,为尧臣,精通金木之术,号通玄先生,即八仙张果老是也。

(《山堂世考》)五世张侯,为帝尧大夫;生三子:若、敬和、立芳。

六世张立芳,为帝尧大夫;生二子:乾、坤。

七世张坤。

八世张敦吾。

九世张郊(大效、效),亦执掌火正。

按:《张氏南轩通谱》:侯四孙名坚单字圣宇,制汤车,驾白龙,振策登天,为天公之主事,世人称为玉帝。

(《文苑》)。

又有后单字子郭,因发明火灶,被后世尊为司命真君、即灶神。

(《通典•五祀考》)。

十世张重熙(仲熙、垂熙),帝舜时执掌火正。

十一世张吴光,执掌火正(台湾张世英家谱此世为张单)。

十二世张天杰,佐夏禹治水,为四岳诸侯之长。

十三世张钦若(钦);继父职,与诸侯会禹于涂山,执玉帛受典则,后迁于防山。

生二子:桃、榆。

十四世为张榆(检),生二子:临、卧。

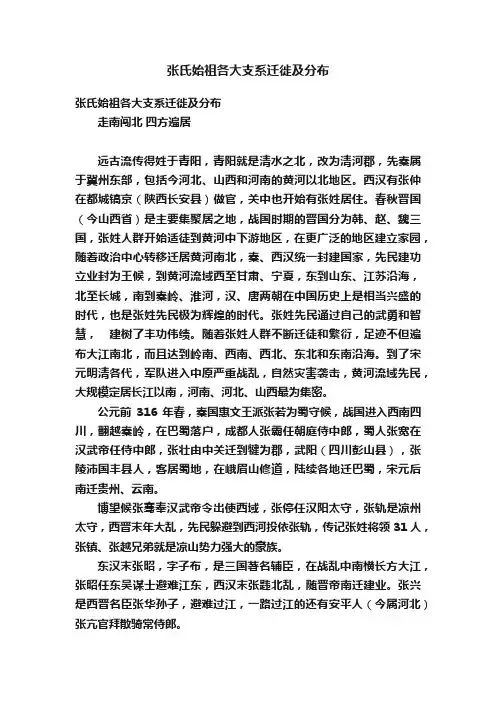

张氏始祖各大支系迁徙及分布张氏始祖各大支系迁徙及分布走南闯北四方遍居远古流传得姓于青阳,青阳就是清水之北,改为清河郡,先秦属于冀州东部,包括今河北、山西和河南的黄河以北地区。

西汉有张仲在都城镐京(陕西长安县)做官,关中也开始有张姓居住。

春秋晋国(今山西省)是主要集聚居之地,战国时期的晋国分为韩、赵、魏三国,张姓人群开始适徒到黄河中下游地区,在更广泛的地区建立家园,随着政治中心转移迁居黄河南北,秦、西汉统一封建国家,先民建功立业封为王候,到黄河流域西至甘肃、宁夏,东到山东、江苏沿海,北至长城,南到秦岭、淮河,汉、唐两朝在中国历史上是相当兴盛的时代,也是张姓先民极为辉煌的时代。

张姓先民通过自己的武勇和智慧,建树了丰功伟绩。

随着张姓人群不断迁徒和繁衍,足迹不但遍布大江南北,而且达到岭南、西南、西北、东北和东南沿海。

到了宋元明清各代,军队进入中原严重战乱,自然灾害袭击,黄河流域先民,大规模定居长江以南,河南、河北、山西最为集密。

公元前316年春,秦国惠文王派张若为蜀守候,战国进入西南四川,翻越秦岭,在巴蜀落户,成都人张霸任朝庭侍中郎,蜀人张宽在汉武帝任侍中郎,张壮由中关迁到犍为郡,武阳(四川彭山县),张陵沛国丰县人,客居蜀地,在峨眉山修道,陆续各地迁巴蜀,宋元后南迁贵州、云南。

博望候张骞奉汉武帝令出使西域,张停任汉阳太守,张轨是凉州太守,西晋末年大乱,先民躲避到西河投依张轨,传记张姓将领31人,张镇、张越兄弟就是凉山势力强大的豪族。

东汉末张昭,字子布,是三国著名辅臣,在战乱中南横长方大江,张昭任东吴谋士避难江东,西汉末张韪北乱,随晋帝南迁建业。

张兴是西晋名臣张华孙子,避难过江,一路过江的还有安平人(今属河北)张亢官拜散骑常侍郎。

张泓迁到渤海国双进东关,东北张孝杰、张琳、张汝霖、张汝弼弟兄都是著名大臣,元明进入河北、山东逃避灾荒闯入关东。

张姓走出国境,侨居海外,世界各国都有张姓之人。

祖先是青阳生挥,春秋战国重臣张仲,次后张老、张君臣是张姓二元头,张老是张良的八世祖,张良祖父张开地,父亲张平,三代人连任五个王的宰相。

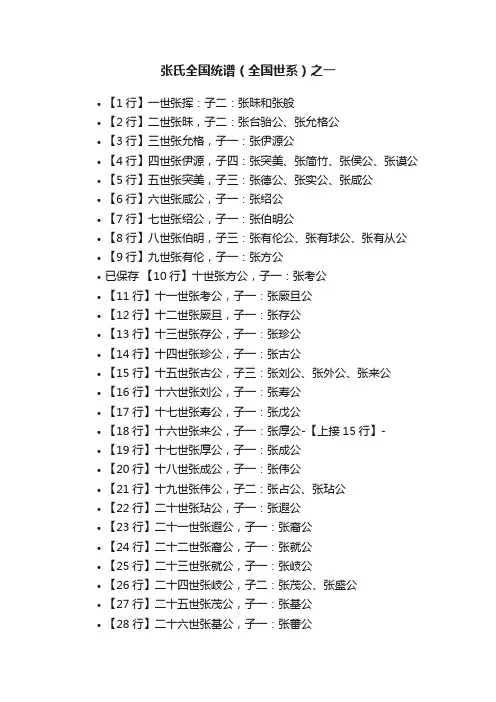

张氏全国统谱(全国世系)之一•【1行】一世张挥:子二:张昧和张般•【2行】二世张昧,子二:张台骀公、张允格公•【3行】三世张允格,子一:张伊源公•【4行】四世张伊源,子四:张突美、张简竹、张侯公、张谟公•【5行】五世张突美,子三:张德公、张实公、张咸公•【6行】六世张咸公,子一:张绍公•【7行】七世张绍公,子一:张伯明公•【8行】八世张伯明,子三:张有伦公、张有球公、张有从公•【9行】九世张有伦,子一:张方公•已保存【10行】十世张方公,子一:张考公•【11行】十一世张考公,子一:张厥旦公•【12行】十二世张厥旦,子一:张存公•【13行】十三世张存公,子一:张珍公•【14行】十四世张珍公,子一:张古公•【15行】十五世张古公,子三:张刘公、张外公、张来公•【16行】十六世张刘公,子一:张寿公•【17行】十七世张寿公,子一:张戊公•【18行】十六世张来公,子一:张厚公-【上接15行】- •【19行】十七世张厚公,子一:张成公•【20行】十八世张成公,子一:张伟公•【21行】十九世张伟公,子二:张占公、张玷公•【22行】二十世张玷公,子一:张遐公•【23行】二十一世张遐公,子一:张裔公•【24行】二十二世张裔公,子一:张就公•【25行】二十三世张就公,子一:张岐公•【26行】二十四世张岐公,子二:张茂公、张盛公•【27行】二十五世张茂公,子一:张基公•【28行】二十六世张基公,子一:张蕃公•【29行】二十七世张蕃公,子一:张适公•【30行】二十八世张适公,子一:张戈鲁公•【31行】二十九世张戈鲁公,子一:张寰人公•【32行】三十世张寰人公,子一:张庄公•【33行】三十一世张庄公,子一:张万特公•【34行】三十二世张万特,公子一:张奇公•【35行】三十三世张奇公,子一:张伯衍公•【36行】三十四世张伯衍,公子一:张读宏公•【37行】三十五世张读宏,公子二:张琛公、张嵩公•【38行】三十六世张琛公,子一:张隆公•【39行】三十七世张隆公,子一:张申公•【40行】三十八世张申公,无传•【41行】二十五世张盛公,子一:张协之公-【上接26行】- •【42行】二十六世张协子公,子一:张檠缨公•【43行】二十七世张檠缨公,子一:张敌公•【44行】二十八世张敌公,子三:张远公、张过公、张近公•【45行】二十九世张近公,子一:张牛公•【46行】三十世张牛公,子一:张妙今•【47行】三十一世张妙公,子一:张续公•【48行】三十二世张续公,子一:张松公•【49行】五世张谟公,子二:张纪公、张义公-【上接4行】- •【50行】六世张义公,子一:张芳公•【52行】七世张芳公,子一:张祖公•【53行】八世张祖公,子一:张依公•【54行】九世张依公,子一;张的公•【55行】十世张的公,无後•【56行】五世张简竹公,子二:张正公;张果-【上接4行】- •【57行】六世张果公,子一:张青公•【58行】七世张青公,子一:张元公•【59行】八世张元公,子二:张育公、张乐公•【60行】九世张乐公,子一:张世兴公•【61行】十世张世兴,子一:张彭祖公•【62行】十一世张彭祖公,子一:张乾公•【63行】十二世张乾公,无後•【64行】五世张侯公,子三:张立方公、张敬和公、张若公-【上接4行】-•【65行】六世张若公,子二:张道公、张圣公•【66行】七世张道公,子一:张平公•【67行】七世张圣公,子二:张中华公、张远大公•【68行】八世张中华,子一、张雄公•【68行】八世张远大,子一、张英公•【69行】九世张雄公、张英公,无传•【70行】六世张敬和公,子二:张升公、张泰公•【71行】七世张升公,子三:张先公、张贵公、张义公•【72行】八世张先公,子一:张坚公,张坚公被称为玉皇大帝•【73行】八世张义公,子一;张单公,张单公为灶神•【74行】六世张立方公,子二:张乾公、张坤公•【75行】七世张乾公,子二:张政公、张齐公•【76行】八世张齐公,子一:张广公•【77行】九世张广公,子一:张有公•【78行】十世张有公,子一:张颜公•【79行】十一世张颜公,无传•【80行】七世张坤公,子一:张敦吾公•【81行】八世张敦吾公,子一;张效公•【82行】九世张效公,子一:张重熙公•【83行】十世张重熙公,子一:张吴光公•【84行】十一世张吴光公,子一:张天杰公•【85行】十二世张天杰公,子一:张钦若公•【86行】十三世张钦若公,子二:张桃公、张榆公•【87行】十四世张桃公,子一;张师公•【88行】十五世张师公,子一:张宣公•【89行】十六世张宣公,子二:张隐公、张骘公•【90行】十七世张骘公,子二:张采公、张宓公•【91行】十八世张宓公,子一:张孝公•【92行】十九世张孝公,子二:张丞公、张永公•【93行】二十世张丞公,子一:张爨公•【94行】二十一世张爨公,子一:张琮公•【95行】二十二世张琮公,子二:张琴公、张奕公•【96行】二十三世张琴公,子一:张赞公•【97行】二十四世张赞公,无後•【98行】二十世张永公,子一:张伯彦公-【上接92行】•【99行】二十一世张伯彦公,子一:张道绍公•【100行】二十二世张道绍公,子二:张恒公、张昊公•【101行】二十三世张昊公,子一:张表公•【102行】十四世张榆公,子二:张临公、张卧公-【上接86行】•【103行】十五世张临公,子一:张宜公•【104行】十六世张宜公,子一:张阳公•【105行】十七世张阳公,子一:张安公•【106行】十八世张安公,子一:张考公•【107行】十九世张考公,子一:张承公•【108行】二十世张承公,子二:张喾公、张璺公•【109行】二十一世张喾公,子三:张珑公、张琦公、张珍公•【110行】二十二世张珑公,子一:张纲公•【111行】二十三世张纲公,子一:张奇之公•【112行】二十四世张奇之公,子一:张流椒公•【113行】二十五世张流椒公,子一:张庆公•【114行】二十六世张庆公,子一:张仲文公•【115行】二十七世张仲文公,子一:张逸公•【116行】二十八世张逸公,子一:张敩公•【117行】二十二世张琦公,子二:张契公、张希公-【上接109行】•【118行】二十三世张希公,子一:张燧公•【119行】二十四世张燧公,子二:张迈公、张遵公•【120行】二十五世张遵公,子一;张丝公•【121行】二十六世张丝公•【122行】二十五世张迈公,子二:张经公、张纶公-【上接119行】•【123行】二十六世张经公,子一:张穆公•【124行】二十七世张穆公,无传•【125行】二十六世张纶公,子一:张文公•【126行】二十七世张文公,子一:张伯先公•【127行】二十八世张伯先公,子一:张龙翔公•【128行】二十九世张龙翔公,子二:张广公、张旦公•【129行】三十世张旦公,子一:张玫公•【130行】三十一世张玫公,子一:张和•【131行】三十二世张和公,子一:张庚公、张雍公•【132行】三十三世张雍公,子一:张显公•【133行】三十四世张显公,子一:张休公•【134行】三十五世张休公,子一:张逊公•【135行】三十六世张逊公,子一:张郢公•【136行】三十七世张郢公,子一:张取公•【137行】三十八世张取公,子一:张顺公•【138行】三十九世张顺公,子一:张圉公•【139行】四十世张圉公,子一:张肃公•【140行】四十一世张肃公,子一:张永公•【141行】四十二世张永公,子一:张流公•【142行】四十三世张流公,无传•【143行】三十世张广公,子一:张汝胄公-【上接128行】•【144行】三十一世张汝胄公,子:张时英公•【145行】三十二世张时英公,子一:张琏公•【146行】三十三世张琏公,子一:张器之公•【147行】三十四世张器之公,子一:张迪宗公•【148行】三十五世张迪宗公,子一:张琳玉公•【149行】三十六世张琳玉公,子一:张绮公•【150行】三十七世张绮公,子一:张熙公•【151行】三十八世张熙公,子一:张同人公•【152行】三十九世张同人公,子一:张良父公•【153行】四十世张良父公,子一:张致静公•【154行】四十一世张致静公,子一:张景福介•【156行】四十二世张景福公,子一:张襄公•【157行】四十三世张襄公,子一:张明公•【158行】四十四世张明公,子一:张分辅公•【159行】四十五世张分辅公,子一:张仁贵公•【160行】四十六世张仁贵公,无传•【161行】二十二世张珍公,子一:张馀公-【上接109行】•【162行】二十三世张馀公,子一:张躦公•【163行】二十四世张躦公,子一;张秦公•【164行】二十五世张秦公,子一:张还公•【165行】二十六世张还公,子一:张纯公•【166行】二十七世张纯公,子一:张质公•【167行】二十八世张质公,子二;张厢公、张康公•【168行】二十九世张康公,子一:张启公•【169行】三十世张启公,子一:张立公•【170行】三十一世张立公,子一:张瑰公•【171行】三十二世张瑰公,子一:张秣公•【172行】三十三世张秣公,子一:张庖公•【173行】三十四世张庖公,子一:张颢公•【174行】三十五世张颢公,子一:张洙公•【175行】三十六世张洙公,子一:张逸公•【176行】三十七世张逸公,子一:张都公•【177行】三十八世张都公,子一:张助公•【178行】三十九世张助公,子一:张须公•【179行】四十世张须公,子一:张圆公•【180行】四十一世张圆公,子一:张肃公•【181行】四十二世张肃公,子一:张昶公•【182行】四十三世张昶公,子一:张浚公•【183行】四十四世张浚公,子一:张惠公•【184行】四十五世张惠公,子一:张谊公•【185行】四十六世张谊公,子一:张稳公•【186行】四十七世张稳公,子一:张元公•【187行】四十八世张元公,子二:张奎公、张正公•【188行】四十九世张正公,子一:张炳公•【189行】五十世张炳公,子二:张振公、张辰公•【190行】五十一世张振公,子一:张顺必•【191行】五十二世张顺必•【192行】五十一世张辰公,子一:张本公-【上接189行】•【193行】五十二世张本公,子三:张灼公、张燥公、张焰公•【194行】五十三世张灼公,子一:张兖公•【195行】五十四世张充公,子一:张灵公•【196行】五十五世张灵公,子一:宏公•【197行】五十六世张宏公,子一:张道公、张绅公•【198行】五十七世张道公,子一:张仲公•【199行】五十八世张仲公,子二:张逸公、张众公•【200行】五十九世张众公,子一:张叔谦公•【201行】六十世张叔谦公,子一:张卓公•【202行】六十一世张卓公,子一:张宪公•【203行】六十二世张宪公,子一:张淩公•【204行】六十三世张淩公,子三:张汝郊公、张汝乐卩公、张汝郃公•【205行】六十四世张汝乐公,子一:张伋公•【206行】六十四世张汝郊公,子一:张微公•【207行】六十五世张徵公,子一:张房公•【208行】六十六世张房公,子一:张策公•【209行】六十七世张策公,子一:张义公•【210行】六十八世张义公,子二:张寿公、张焘公•【211行】六十九世张寿公,子一:张晋公•【212行】六十九世张焘公,子一:张普公•【213行】七十世张普公,子一:张凝公•【214行】七十一世张凝公,子一:张伯公•【215行】七十二世张伯公,子一:张孝公•【216行】五十九世张逸公,子一:张伯谦公-【上接199行】•【217行】六十世张伯谦公,子一;张信明公•【218行】六十一世张信明公,子二:张贵公、张实公•【219行】六十二世张实公,子一:张禹臣公•【220行】六十三世张禹臣公,子一:张元驭公•【221行】六十四世张元驭公,子一:张熙公•【222行】六十五世张熙公,子一:张叔玄公•【223行】六十六世张叔玄公,子一:张奉义公•【224行】六十七世张奉义公,子一:张高陵公•【225行】六十八世张高陵公,子一:张宣武公•【226行】六十九世张宣武公,子一:张侯•【227行】七十世张侯公,子一:张老•【228行】七十一世张老公,子一:张君臣•【229行】七十二世张君臣公,子一:张趯公•【230行】七十三世张趯公三子:张骼公:张髓公:张体公•【张守礼世系云】•【谱2365行】第74世;七十四世张骼公二子【接229行】:张进明公:张权:•【◎2366行】第75世:七十五世张进明公一子:张孟谈公•【张2367行】第76世:七十六世张孟谈公三子:张柳朔公:张正朔公:张望朔公•【氏2368行】第77世:七十七世张柳朔公一子:张开地公•【全2369行】第78世:七十八世张开地公子二:张平:张黡•【谱2370行】第79世;七十九世张平公子二;张良;张胜•【◎2371行】第80世;一世张良子二;张不疑;张辟疆•【张2372行】第81世;二世张不疑公子二;张典公;张高公•【氏2373行】第82世;三世张典公四子;张默;张黔;张然;张鹿•【全2374行】第83世;四世张默子一;张金公•【谱2375行】第84世;五世张金公子一;张乘公;名千秋;号万雅•【◎2376行】第85世;六世张乘公;名千秋号万雅公子三; 张嵩公; 张京公; 张文敬公•【张2377行】第86世;七世张嵩公子五;张壮公;张缵公;张彭公;张睦公;张述公•【氏2378行】第87世;八世张壮公子一。

四川资中派张氏先祖的迁徙之路——作者:张居高 2019.7黄帝子少昊青阳氏第五子挥为弓正,赐姓张,即始祖张挥,封于太原尹城(山西),为尹城派之祖,五十八世文昌帝君张仲,徙居曲阜防山(山东),为鲁国派之祖;六十七世晋大夫张奉义,徙居曲沃(山西平阳),为曲沃派之祖;七十六世张孟谈,徙居河南廪延(开封延津),为廪延派之祖。

秦末汉初,八十世张良,辅佐汉高祖刘邦,平定天下,被封为留侯,居陈留(今开封东南陈留城),为陈留派之祖;八十二世张典,封为清河郡公,遂居清河里仁乡孝节坊,为清河派之祖,汉宣帝上念留侯之功,八十五世张千秋,诏封为阳陵公乘,世居阳陵(今陕西咸阳市东北),为咸阳派之祖,留侯世家家道中兴。

西汉末王莾篡汉,中原大乱,留侯子孙由北向南大迁徙,唯咸阳派八十七世张壮留守关中祖业,直到其孙八十九世张皓南下秦岭,越过巴山,第一次入川安家犍为武阳(今四川彭山县),为武阳派之祖,而其子九十世张宇为逃避仇人的追杀,成年之后就不惜再走一次难于上青天的蜀道,急急地“避地”居范阳方城(今河北固安县西南),为范阳派之祖。

西晋时“八王之乱”,从牧羊娃成长起来的文学家,名相九十四世张华因拒绝参与赵王司马伦等篡权谋反而遭杀害并夷三族,华公之孙九十六世张舆,避难过江,来到建业(今江苏南京)附近安家,为江左派之祖,至唐代贞观年间,103世张君政官韶州别驾,南移曲江(今广东韶关),为曲江派始迁之祖,唐相张九龄仲弟106世张九皋,虽官至岭南节度史,他似乎不恋岭南的山水与官职,率子孙北上,移家首都长安(今西安),为长安派始迁之祖,经过700年后,留侯子孙绕了一个大圈又返居北方故里。

到了唐代末年,阶级矛盾激化,终于爆发了黄巢领导的农民大起义。

广明元年(880)十一月农民军逼近长安,113世国子监祭酒张璘随僖宗李儇率群臣到四川避难,蜀道难走,后有追兵,好不容易到了成都安下家来,为成都派之祖,从家族的历史上讲,这是第二次入川。

传至第115世张文矩,英年早逝,留下三个未成年的儿子,由夫人杨氏带着北走汉州绵竹(今属四川)县仁贤乡,归依外祖父生活,因此而移居绵竹,杨氏为绵竹派之始祖。

张浚和他的母亲

周蜀蓉

【期刊名称】《文史杂志》

【年(卷),期】1989(000)002

【摘要】张浚(1097——1164),宋汉州绵竹(今四川绵竹)人,字德远。

政相年间进士,南宋著名爱国将领。

建炎四年(1130)八月,他在川陕宣抚处置使任上出兵收复金占永兴军(治所今陕西西安)。

十一月在与金兀术的富平(今属陕西)会战中虽失利,但得保全蜀,东南大局也因之渐趋稳定。

张浚能在国家多事之秋时成为支撑一方的栋梁,是与其母的教育分不开的。

他的父亲张咸为人正直,可惜死得太早。

母亲张计氏“方正有法”;张浚产四岁而孤”,全靠她一手哺育成人。

孩提时的张浚因此而“行必端,视必直,坐不倚,言不诳”,赢得了邻里的称赞。

张浚为官时,母亲还告诫之,要清明廉洁、光明磊落。

儿子的言行稍有不当,“必变色示诫”。

母亲的言传身教为儿子日后

【总页数】1页(P21-21)

【作者】周蜀蓉

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】I206

【相关文献】

1.邱浚和他的《大学衍义补》(下) [J], 林冠群

2.马浚和他的“一听钟情” [J], 周道

3.母亲啊,您是我最好的导师──第38届国际数学奥赛金牌得主安金鹏和他的母亲[J], 张有德

4.丘浚和他的预算思想 [J], 张鹤丹

5.周在浚和他的《访求中州先贤诗文集目》 [J], 袁喜生

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

张氏家族世系表之一上半部分挥二子昧和般昧二子台骀公允格公允格一子伊源公伊源四子突美公简竹公侯公谟公五世突美三子德公实公咸公咸公亠子绍公绍公一子伯明公伯明三子有伦公有球公有从公有伦一子方公方公一子考公考公一子厥旦公厥旦一子存公存公一子珍公珍公一子古公古公三子刘公外公来公十六世刘公一子寿公寿公一子戌公十六世来公一子厚公厚公一子成公成公一子伟公伟公二子占公玷公玷公一子遐公遐公一子裔公裔公一子就公就公一子岐公岐公无传五世漠公二子纪公义公纪公一子芳公而义公一子仿公芳公一子祖公祖公一子依公依公一子的公的公无后五世简竹二子正公果公果公一子青公青公一子元公元公二子育公乐公乐公一子世兴公世兴一子彭祖公彭祖公一子乾公乾公无后五世侯公三子立方公敬和公若公六世若公二子道公圣公道公一子平公圣公二子中华公远大公中华一子雄公远大一子英公雄公英公无传六世敬和公二子升公泰公七世升公三子先公贵公义公先公一子坚公义公一子单公坚公单公无传张单为灶神玉皇大帝名张坚六世立方公二子乾公坤公七世乾公二子政公齐公齐公一子广公广公一子有公有公一子颜公颜公无传七世坤公一子敦吾公效公一子重熙公重熙公一子吴光公吴光公一子天杰公天杰公一子钦若公钦若公二子桃公榆公十四世桃公一子师公师公一子宣公宣公二子隐公骘公骘公二子采公宓公宓公一子孝公孝公二子丞公永公二十世丞公一子爨公爨公一子琮公琴公一子赞公赞公元后二十世永公一子伯彦公伯彦公一子道绍公道绍公二子恒公昊公昊公一子表公五世突美公后裔岐公为二十四世二十四世歧公二子茂公盛公二十五世茂公一子基公基公一子蕃公蕃公一子适公适公一子戈鲁公戈鲁公一子寰人公寰人公一子庄公庄公一子万特公万特公一子奇公奇公一子伯衍公伯衍公一子读宏公读宏公二子琛公嵩公琛公一子隆公隆公一子申公申公无传二十五世盛公一子胁之公协子公一子檠缨公檠缨公一子敌公敌公三子远公过公近公近公一子牛公牛公一子妙今妙公一子续公续公一子松公五世侯公后裔十四世榆公二子临公卧公临公一子宜公宜公一子阳公阳公一子安公安公一子考公考公一子承公承公二子喾公璺公喾公三子珑公琦公珍公二十二世珑公一子纲公纲公一子奇之公奇之公一子流椒公流椒公一子庆公庆公一子仲文公仲文公一子逸公逸公一子敦公二十二世琦公二子契公希公希公一子燧公燧公二子迈公遵公遵公一子丝公迈公二子经公纶公经公一子穆公穆公无传纶公一子文公文公一子伯先公伯先公一子龙翔公龙翔公二子广公旦公三十世旦公一子玫公玫公一子和公和公二子庚公雍公雍公一子显公显公一子休公休公一子逊公逊公一子郢公郢公一子取公取公一子顺公顺公一子圉公圉公一子肃公肃公一子永公永公一子流公流公无传三十世广公一子汝胄公汝胄公一子时英公时英公一子琏公琏公一子器之公器之公一子迪宗公迪宗公一子琳玉公琳玉公一子绮公绮公一子熙公熙公一子同人公同人公一子良父公良父公一子致静公致静公一子景福介景福公一子襄公襄公一子明公明公一子分辅公分辅公一子仁贵公仁贵公无传五世侯公后裔二十二世珍公一子馀公馀公一子躜公躜公一子秦公秦公一子还公还公一子纯公纯公一子质公质公二子厢公康公康公一子启公启公一子立公立公一子瑰公瑰公一子秣公秣公一子庖公庖公一子颢公颢公一子洙公洙公一子逸公逸公一子都公都公一子助公助公一子须公须公一子圆公圆公一子肃公肃公一子昶公昶公一子浚公浚公一子惠公惠公一子谊公谊公一子稳公稳公一子元公元公二子奎公正公正公一子炳公炳公二子振公辰公振公一子顺必辰公一子本公本公三子灼公燥公焰公灼公一子兖公充公一子灵公灵公一子宏公宏公一子道公绅公道公一子仲公仲公二子逸公众公五十九世众公一子叔谦公叔谦公一子卓公卓公一子宪公宪公一子凌公凌公三子汝郊公汝乐卩公汝命公汝乐公一子亻及公汝郊公一子微公徵公一子房公房公一子策公策公一子义公义公二子寿公焘公寿公一子晋公焘公一子普公普公一子凝公凝公一子伯公伯公一子孝公五十九世逸公一子伯谦公伯谦公一子信明公信明公二子贵公实公实公一子禹臣公禹臣公一子元驭公元驭公一子熙公熙公一子叔玄公叔玄公一子奉义公奉义公一子高陵公高陵公一子宣武公宣武公一子张侯侯公一子君臣君臣公一子走翟公趱公为挥公七十三世孙,为广大张氏留存至今的同一个谱系共同之祖,分枝散叶,几近一亿人,无谱可追之张则茫难再述,断而不复重叙,有谱难在代代不断,方流传舍成一谱,抽出三天时间将张氏挥公至唐至明朝所有支系脉络写出,明后之分支须弄清,无上干万资金是难以达到,我对于明朝至民国各地张氏族谱亦看过二干余部,北方几无全谱且上追难达四百年,如我一直不花时间写出,这恐过于自私再接续张氏家族世系表之一下半部分张氏家族世系表张氏家族世系表之一下部分七十三世趱公三子:骼公:髓公:体公:七十四世髓公一子:亘公亘公一子:阜公阜公一子:介公介公一子:鲂公鲂公一子:寿公寿公无后七十四世体公二子::[亡勹]:匀公:英公七十五世英公一子::张去疾公:去疾公一子::张谴公遣公一子:千公千公一子::唐公唐公二子::越公::相如公八十世相如公一子::殷公殷公一子::安国公安国公一子::强公强公一子;;宣公宣公后裔我不能叙下去,且史也无记载。

张氏世系八张氏世系一、来源有三:1、出自黄帝之后挥。

据《新唐书。

宰相世系表》所载:"黄帝少昊青阳氏弟五子挥为弓正,始制弓矢,子孙赐姓张氏。

"由此可知,曾经是重要武器弓的发明者挥,其后有以张为姓氏的。

是为河北张氏。

2、出自黄帝姬姓的后代,据《通志。

氏族略》所载,春秋时,晋国有大夫解张,字张侯,其子孙以字命氏,也称张氏。

又载,张氏世仕晋,公元前403年韩、赵、魏三家瓜分晋国后,除部分留在原地外,大部分随着三国迁都而迁移。

是为山西、河北、河南之张氏。

3、出自赐姓或他姓、他族改姓。

世居云南的南蛮酋长龙佑那,于三国时被蜀相诸葛亮赐姓张,以后其子孙便以张为氏。

魏国大将张辽本姓聂,后改为张氏。

还有一些少数民族改姓张氏的。

二、迁徙分布:布在各地的张氏,大体上都有分支始祖及迁徙原因。

河东张氏,出自晋司空张华裔孙吒子,自范阳徙居河东张氏;始兴(今广东韶关市东南莲花岭下)张氏,亦出自晋司空张华之后,随晋南迁,至君政,因官居于韶州曲江;冯翊(今陕西大荔县)张氏,出自东汉司空张皓少子纲,东汉时任广陵太守;吴郡(今江苏苏州市)张氏,出自张嵩第四子睦,东汉时任蜀郡太守,始居吴郡;清河东武城(今河北清河县东北)张氏,出自汉留侯张良裔孙司徒张歆,歆第协,生魏太山太守岱,自河内徙清河,传自彝,为后魏侍中,隋末徙魏州昌乐;河间(今属河北)张氏,为汉北平文侯张仓之后,世居中山义丰;魏郡(今河南安阳市)张氏,世居平原。

晋代有中原张氏迁至福建;唐高宗总章年间,陈政、陈元光父子奉命入闽,有中原张姓军校随从;唐僖宗中和年间,王潮、王审知入闽,又有河南固始人张睦随同前往,后被封为梁国公,福建张氏,大致以居住地分为鉴湖、金坡、板桥等派,此后有的又迁往广东,均称其始祖来自河南光州固始。

从清初开始,闽、粤张氏陆续有人移居台湾,进而又有不少人到海外谋生。

移居海外的张氏,现主要分布在新加坡、印度尼西亚、泰国、菲律宾、美、英、法、澳大利亚、巴拿马等国家和香港地区。

【张685行】第105世;二十六世张宏毅子;张进朝【氏686行】第106世;二十七世张进朝子;张嵩龄【全687行】第105世;二十六世张宏远子-【接684行】- ;张立朝【谱688行】第106世;二十七世张立朝子;张延龄【◎689行】第107世;二十八世张延龄子;张信;张任-【接691行】-【张690行】第108世:二十九世张信子;张学翼;张学瞿【氏691行】第108世:二十九世张任-【接689行】- 子;张学习【全692行】第109世:三十世张学翼子;张思 [族谱之第226章世系表]【谱693行】第110世:三十一世张思子;张升【◎694行】第111世:三十二世张升子;张处柏【张695行】第112世;三十三世张处柏子;张文杰【氏696行】第113世;三十四世张文杰子;张成熏【全697行】第114世;三十五世张成熏子;张君宥【谱698行】第115世:三十六世张君宥子;张谟公【◎699行】第116世:三十七世张谟公子;张太元公;张太亨公【张700行】第117世:三十八世张太亨公子;张玉明;张玉琥;张玉渊;张玉利;张玉文;张玉川;张玉成公;张玉怀-【接707行】- ;张玉洪;张玉隆【氏701行】第118世:三十九世张玉明公子;张仕经;张仕海;张仕英;张仕政【全702行】第118世:三十九世张玉川公子;张仕琅;张仕青;张仕泰;张仕光【谱703行】第118世:三十九世张玉成公子;张仕万;张仕深;张仕济【◎704行】第118世:三十九世张玉文公子;张仕瓒;张仕琳;张仕广;张仕贞【张705行】第118世:三十九世张玉琥子;张仕安;张仕春;张仕德;张仕刚【氏706行】第118世:三十九世张玉渊子;张仕锦;张仕道;张仕廉;张仕隆【全707行】第118世:三十九世张玉怀-【接700行】- 子;张仕昂;张仕进;张仕贵【谱708行】第119世;四十世张仕昂子;张氏靖如;张靖璜【◎709行】第118世:三十九世张玉洪-【接700行】-子;张仕成;张仕熙;张仕昌【张710行】第119世;四十世张仕成子;张靖伯【氏711行】第119世;四十世张仕熙子;张靖成【全712行】第118世:三十九世张玉隆-【接700行】-子;张仕横;张仕志;张仕熊【谱713行】第119世;四十世张仕志子;张靖兴;张靖通【◎714行】第119世;四十世张仕熊子;张靖文;张靖广;张靖先【张715行】第119世;四十世张仕横子;张靖忠;张靖共;张靖季【暂无下接行】⊙ 14章⊙中华张氏世系通谱【《张氏全谱稿》氏族谱之第14章】张氏全国统谱⊙14章⊙【中华张氏世系通谱之19之16世;张谊】【氏716行】第93世;十四世张岳子;张谊【上接673行】;张晔 [族谱之第72章世系表] 【全717行】第94世;十五世张谊子;张恃【下接732行】;张情【上接653行】【谱718行】第95世:十六世张情子;张黼【◎719行】第96世:十七世张黼子;张观【张720行】第97世:十八世张观子;张侈-【接744行】-;张修;张俨【氏721行】第98世;十九世张俨子;张勃;张翰-【接723行】-[族谱之第111章世系表] 【全722行】第99世;二十世张勃子;张固【谱723行】第99世;二十世张翰-【接721行】-子;张和-【接738行】-;张黍;张秋【◎724行】第100世;二十一世张秋子;张龚【张725行】第101世:二十二世张龚子;张冯-【接735行】-;张衡【氏726行】第102世:二十三世张衡子;张牒【全727行】第103世:二十四世张牒子;张郜[族谱之第161章世系表]【谱728行】第104世:二十五世张郜子;张果【◎729行】第105世;二十六世张果子;张遐龄【张730行】第106世;二十七世张遐龄子;张均命【氏731行】第107世;二十八世张均命子;张学知【暂无下接行】【全732行】第95世:十六世张恃-【接717行】-子;张甫-【接724行】-;张中【谱733行】第97世:十八世张中子;张佳【◎734行】第98世;十九世张甫-【接732行】-子;张只【张735行】第102世:二十三世张冯-【接725行】-子;张片【氏736行】第103世:二十四世张片子;张郝[族谱之第160章世系表]【全737行】第104世:二十五世张郝子;张稷;张竣【谱738行】第100世;二十一世张和-【接723行】-子;张只;张异【◎739行】第100世;二十一世张黍-【接723行】-子;张翼【张740行】第101世:二十二世张翼子;张次贤【氏741行】第102世:二十三世张次贤子;张顺【全742行】第103世:二十四世张顺子;张卿 [族谱之第159章世系表]【谱743行】第104世:二十五世张卿子;张懦;张樵【暂无下接行】【◎744行】第98世;十九世张侈-【接720行】-子;张轩 [族谱之第112章世系表] 【上接700行】【张745行】第99世;二十世张轩子;张镇【暂无下接行】【中华张氏世系通谱之张胜世系表】【氏746行】第73世;七十三世张趯公-【接229行】-三子:张骼公:张髓公:张体公:【全747行】第74世;七十四世张骼公二子:张进明公:张权:【谱748行】第75世:七十五世张进明公一子:张孟谈公【◎749行】第76世:七十六世张孟谈公三子:张柳朔公:张正朔公:张望朔公【张750行】第77世:七十七世张柳朔公一子:张开地公【氏751行】第78世:七十八世张开地公子二:张平:张黡【全752行】第79世;七十九世张平公子二;张良;张胜【谱753行】第80世;一世张胜公子一;张常公【◎754行】第81世;二世张常公子一;张夷公【张755行】第82世;三世张夷公子;东方朔【暂无下接行】【张良世系表之7世;张子游】【氏756行】第73世;七十三世张趯公-【接229行】-三子:张骼公:张髓公:张体公:【全757行】第74世;七十四世张骼公二子:张进明公:张权:【谱758行】第75世:七十五世张权公一子:张铭公【◎759行】第76世:七十六世张铭公一子:张丑公【张760行】第75世:七十五世张进明公-【接756行】-一子:张孟谈公【氏761行】第76世:七十六世张孟谈公三子:张柳朔公:张正朔公:张望朔公【全762行】第77世:七十七世张柳朔公一子:张开地公【谱763行】第78世:七十八世张开地公子二:张平:张黡【◎764行】第79世;七十九世张平公子二;张良;张胜【张765行】第80世;一世张良子二;张不疑;张辟疆 [族谱之第1章世系表]【氏766行】第81世;二世张不疑公子二;张典公;张高公【全767行】第82世;三世张典公四子;张默;张黔-【接774行】-;张然;张鹿【谱768行】第83世;四世张鹿公子一;张无党【◎769行】第84世;五世张无党子一;张机【暂无下接行】【张770行】第83世;四世张然公-【接767行】-子;张无偏【氏771行】第84世;五世张无偏公子;张长安【全772行】第85世;六世张长安公子;张宗公【谱773行】第86世;七世张宗公子;张由【暂无下接行】【◎774行】第83世;四世张黔-【接767行】-子;张扶风【张775行】第84世;五世张扶风子;张子游【氏776行】第85世;六世张子游子;张山拊【全777行】第86世;七世张山拊公子;张革公【谱778行】第87世;八世张革公子五; 张步公; 张寿公; 张蓝公;张弘公;张琼公【◎779行】第88世;九世张步子;张思、张萤【暂无下接行】⊙ 14章⊙中华张氏世系通谱【《张氏全谱稿》氏族谱之第14章】张氏全国统谱⊙14章⊙【中华张氏世系通谱之张良世系表之8世;张述】【张780行】第73世;七十三世张趯公-【接229行】-三子:张骼公:张髓公:张体公:【氏781行】第74世;七十四世张骼公二子:张进明公:张权:【全782行】第75世:七十五世张进明公一子:张孟谈公【谱783行】第76世:七十六世张孟谈公三子:张柳朔公:张正朔公:张望朔公【◎784行】第77世:七十七世张柳朔公一子:张开地公【张785行】第78世:七十八世张开地公子二:张平:张黡【氏786行】第79世;七十九世张平公子二;张良;张胜【全787行】第80世;一世张良子二;张不疑-【接791行】-;张辟疆【谱788行】第81世;2二世张辟疆子三;张天贵;张天芝;张天龚【◎789行】第82世;3三世张天芝子:张恪公【张790行】第82世;3三世张天龚子:张匡公【氏791行】第81世;二世张不疑公-【接787行】-子二;张典公;张高公【全792行】第82世;三世张典公四子;张默;张黔;张然;张鹿【谱793行】第83世;四世张默子一;张金公【◎794行】第84世;五世张金公子一;张乘公;名千秋;号万雅【张795行】第85世;六世张乘公;名千秋号万雅公子三; 张嵩公; 张京公; 张文敬公【氏796行】第86世;七世张嵩公子五;张壮公;张缵公-【接799行】-;张彭公-【接804行】-;张睦公;张述公【全797行】第87世;八世张述子一; 张超【谱798行】第88世;九世张超公子一; 张泳【◎799行】第87世;八世张缵公-【接796行】-子二; 张忠; 张普【张800行】第88世;九世张忠子一张鱼公【氏801行】第89世;十世张鱼子;张宗;张显【全802行】第90世;十一世张显子;张楫【谱803行】第91世;十二世张楫子;张禹【暂无下接行】【◎804行】第87世;八世张彭公-【接796行】-子二;张商;张师【张805行】第88世;九世张商公子;张宗【氏806行】第88世;九世张师公子一。

《中华姓氏谱·张姓卷》张浚张南轩张杓《中华姓氏谱·张姓卷》张浚张南轩张杓——摘自《中华姓氏谱·张姓卷》95张浚(公元年),字德远,四川绵竹人。

唐相张九龄之弟张九皋之十三世孙。

其世系如下:张浚的祖父张弦(公元年),字元之,号希伯。

自幼有大志,但轻视科举,两次应试均名落孙山。

仁宗庆历初年,正值西夏犯边,朝廷下诏征求御敌良策。

张弦因著有《御戍策》篇,遂被推荐。

仁宗迫于西夏的压力,求贤心切,遂命中书执政大臣召试张弦。

因有独到之见,破格录用,擢任将作监主簿。

其后,又跟随任知渭州的程勘到渭州任职。

程戡改知雷州,他亦任职雷州。

当时雷州爆发了黎族人民反抗宋朝统治的起义,宋廷从四明(浙江宁波)调兵由海道前来镇压,命张弦主持其事。

张弦受命后当即谏止用兵。

他亲自深入黎民居住地,以诚相待,抚慰劝说,终于平息了起义。

宋廷为奖赏其功绩,遂任张弦为太子中书舍人,入京管干都进奏院。

不久,以年逾而辞官家居。

嘉八年(公元年)卒,享年岁。

张浚的父亲张咸,字君悦。

元丰二年进士,学问渊博,见解独到。

历任州县官和京城各职事官。

元三年(公元年)复由华州举荐参加贤良方正、直言极谏特科考试,其试卷奇伟条畅,谈经论道,言简意赅,切中时弊,被评为第一。

但因与当权者反对变法的看法相抵触,落选家居。

绍圣元年(公元年),再次参加贤良方正、直言极谏特科考试,此时由变法派执政,他的试卷激情感人,文采斐然,可谓惊世之作。

遂被录取,授宣德郎,出任签书剑南西川节度判官厅公事。

其子张浚,年仅4岁,张咸便离开了人间。

张浚由其母计氏含辛茹苦,培养成人。

重和进士,授山南府士曹参军兼城固县事,秩满调任褒城令。

他为政清廉,格尽职守,兴利除弊,颇有政绩,为同僚所称誉。

靖康元年(公元年)擢任太常寺主簿。

金兵南下,开封失陷。

次年,赵构在南京商丘即位,重建宋政权,是为南宋高宗。

张浚投奔南宋,被任命为枢密院编修。

建炎三年(公元年)春,金兵大举南下,高宗逃奔杭州,张浚驻守平江(江苏苏州)。

从张浚的祖宗看江浙家谱的真实性张满意朱熹《少师保信军节度使魏国公致仕赠太保张公行状》(《晦庵集》卷九十五)载:“公讳浚,字德远,本唐宰相张九龄弟节度使九皋之后,自九皋徙长安生子抗,抗生仲方,仲方蜀,因居成都,寿百二十岁。

长子庭坚以荫为符宝郞,后不仕,符宝郞之子即沂公也,沂公蚤世,夫人杨氏携三子徙绵竹依外家遂为绵竹人。

长子即冀公也。

”魏公为冀公(纮)之孙,雍公(咸)之子。

目前自称张浚后裔者主要分布在苏南、浙北、川东、渝西及湖南全境。

湖南张浚后裔多祖张栻,按其源流及居地,主要由四大集团组成。

即:以张镗为始祖的龙塘集团,该集团世居宁乡龙塘,其后主要分布在湘中宁乡、安化(含涟源)、新化、桃江等处。

以张铿为始祖的吉安集团,该集团元末明初由江西吉安迁湘,其后主要分布在湘中宁乡、湘潭、湘乡等处。

以张炳为始祖的江左集团,该集团始居江浙钱杭一带,宋末至明初经安徽临淮、福建漳州、永福、江西吉安、湖北谷城等处辗转迁湘,其后主要分布在湘中宁乡、湘潭、湘乡、湘东浏阳、湘北益阳、汉寿等处。

该集团中不少为异族,如张化孙(张九龄裔)、张通义(北宋人)。

以张翔为始祖的江右集团,该集团原籍江右(一说洪州,一说吉安),后因官居湖南沅陵,分为庚、申、器、允四大房,后裔散居湘江、资江中上游及沅江流域诸县市(即湘南、湘西、湘北地区)。

庚房居湘西溆浦,后有迁武冈、洞口等处;申房居湘西沅陵;器、允二房宋末迁江西吉安、丰城、庐陵等处,元末明初返迁湖南。

器房主要居湘北益阳、沅江、汉寿,允房主要居湘南邵阳、衡阳、永州零陵、祁阳等处。

四大集团按其汉唐族系源流(即张良至张九皋世系)又分属两大体系。

其中龙塘、吉安、江左属同一体系,本《新唐书·宰相世系表》。

江右另为一体,其世系为:辟疆——释之——琪——游——霸——楷——义——灏——英——硕——富——佑——崇——朝——宣——名——懋——僧虔——滉——后宗(官军政,历任粤东韶州府别驾)——宁(字子曹)——左恩(或作左思,字宏愈)——九皋。

【张浚】张浚宗谱世系简表(完全版)专题:张浚张浚宗谱世系简表浚┬栻┬焯┬明义┬铿,至元十九年仗义负文天祥骸骨归葬吉州,遂居焉,其后元末明初回迁湖南居│ │ ││宁乡、湘潭等处。

见民国十三年张登愷沩宁水口先儒四益堂谱和清光绪二年│ │ ││张铣、张而昌《张氏通谱》。

│ │ │┝翱—宣—文□,其后居浙江金华汤溪。

见湖南祁阳、武冈、溆浦、沅陵诸谱。

│ │ │┝翔,原籍吉州(一说洪州),其后回迁湖南居衡、邵、永、溆、辰、益诸县市及川、│ │ ││豫诸省。

明河间王张玉、清宰相张鹏嗣即其裔也。

见湖南祁阳谱。

梁恭辰有│ │ ││五房六宰相之说,即张居正、张玉书、张英、张廷玉、张鹏翮、百菊溪同出│ │ ││一系,见《北东园笔录》。

长沙阅田谱载张居正为张炳之后。

│ │ │└千载,一说即铿,原籍吉州,与文天祥善,仗义负文天祥骸骨归葬吉州,其后迁│ │ │居湖南岳阳、邵阳等处。

见张克刚《张氏南轩通谱》。

江西吉安亦有其后,│ │ │但以南唐参政张敏为始祖。

见万安固山横塘谱。

│ │└明羲─镗┬惟孝,因父殉难,隐沩学道,居宁乡龙塘,其后居湖南宁乡、安化、新化、│ ││桃江等处。

│ │└惟考,因父殉难,迁安化三洲,自号梅山处士。

见《张氏通谱》。

│ │ ┌明羲│ │└明义,字存理,号濲滨,自湖州蒹葭里迁兰溪桃花坞,其子文瓒字廷璋,号兰谷,行宗│ │ │六,入赘胡氏遂居汤溪沃里,张祖年即其裔也。

见张祖年《道绎集》。

│ │┝文吉,其后居浙江余姚、上虞、新昌、嵊县一带。

见清光绪十年张谦、张震祥姚江历山│ │ │敦伦堂谱、嘉庆二十年张天成古虞孝友堂谱和嘉庆十二年张周才南明夏州萃英堂│ │ │谱。

上虞、新昌诸谱载文吉为唐代人,魏公为文吉八世孙。

余姚谱载魏公为唐彦│ │ │博公十世孙,与朱子《魏公行状》殊异。

│ │ ┝王相,南宋嘉定间知平江府事遂居吴,其后居浙江平湖、上海华亭。

见民国五年张元善平│ │ │湖张氏家乘和清光绪十三年张德刚松江华亭南塘张氏谱。

谱载魏公为唐相张柬之裔。

│ │┌锡,自潭州迁绍兴山阴余贵庄,其后居浙江嵊县。

见清道光二十年张登洙剡北济美堂谱。

│ │ └铴—义伦。

同上。

│ │┝伸,其后居河北定兴、浙江萧山。

张弘范、葛云飞即其裔也。

见张宪、张阳辉《张氏统│ │ │宗世谱》和萧山义门《张氏宗谱》、县前《徐氏宗谱》、山阴天乐《葛氏宗谱》。

谱│ │ │载汝南王张柔为宣公六世孙,甚谬。

│ │ ┝墀─镗,字孟声,子遗宋末迁福建永福,其后居永泰、福州等处,实业家张秋舫即其裔。

││ │见清末张绍曾永泰清河张氏宗谱。

梁克家《淳熙三山志》载张镗,字声甫,长邑人,│ │ │淳祐四年进士,新会簿。

弟镇,字仲甫,绍定五年廷试第一,因父为考官,易为第│ │ │三,通判绍兴府,官至吏部尚书。

父翀,字蜚卿,嘉定四年探花。

孟声疑即声甫。

│ │┝洽—镗┬源,字怀湘。

因父殉难,避地潜隐,逃山东济宁城西疃里山之阳作地村(今嘉│ │ ││祥县瞳里乡大张村)。

见山东巨野《张氏宗谱》(张长河宗亲编)││ │└溟,字渊注。

因父殉难,元人购求其后,乃迁安化三洲,自号梅山处士。

生二││ │子长松,次柏。

柏逃山西平阳,生子桐,桐长子君用明永乐间迁山东汶上桃城,││ │次子君爱仍居山西。

同上。

│ │┌先猷┬世良┬镗─新一,宋末自闽迁吴,居毘陵城南殷薛里,其后居江苏常州。

常州词│ │ │…│派开创者张惠言即其裔。

见民国三十六年张廷耀常州世恩堂谱。

│ │ │…└铿,其后居江苏常州、无锡。

同上。

│ │└告猷,其后居江苏常州。

见常州世恩堂谱。

│ │└相猷—满,其后居浙江山阴。

见清道光十九年张湘华《松林张氏宗谱》。

│ ┝烜┬至─如鉴─镗─新一,宋末由凤翔迁居江苏常州。

见清同治九年张祯禧常州百忍堂谱。

│ │└垫,其后居江苏常州。

同上。

│┝烨,其后居浙江诸暨。

见余姚历山敦伦堂谱。

│┝炤,其后不详。

见曹学佺《蜀中广记》。

│┝烺,其居湖南永州、涟源。

见湖南祁阳、武冈、溆浦、沅陵诸谱。

│ ┝棊,其后居江苏新丰。

见沈寿民《姑山遗稿》。

│┝炳┬逊厚─珦,南宋开庆元年自临安宦居浙江新昌。

见清光绪十四年张蔼然新昌崇报堂谱。

│ │┌明经(枢),其后居湖南湘潭、宁乡,明隆平侯张信即其裔也。

见《张氏通谱》。

│ │┝明养(梗),其后居湖南益阳。

同上。

│ │ ┝明缣(櫿),其后居湖南、福建。

同上。

│ │└明孙,原籍江右,宋淳祐三年徙居湘乡欧源。

见清光绪二十九年张鼎盛、张子承湘乡欧│ │ │源孝友堂谱和《张氏通谱》。

│ │┝明衍,即张化孙,其裔居湘、闽、粤、浙、赣、台及海外,人口近千万。

见清光绪十四│ │ │年张登坃《张氏续修族谱》和《张氏南轩通谱》。

闽粤诸谱载化孙为张九龄裔。

│ │└明隆,讳通义,原籍江右,其后居湖南新化、邵阳。

新化谱载通义为北宋人。

见《张氏│ │南轩通谱》和民国三十七年张昌鹏、张昌建邵阳两铭堂谱。

│ ┝恂,见民国十五年江苏溧阳李巷里谱。

谱载魏公为北宋张文吉七世孙,世系与上虞谱略异。

│┝恬┬洪—震—远猷,宋咸淳间因宦居浙江山阴,明大贤张元忭即其裔也。

见清光绪十年张谦、│ │ └江张衡等余姚历山敦伦堂谱、剡北济美堂谱。

│ │┌辕—进禄—文贵—宗智—永旭—溋—松—克何,迁剡北沙园。

为沙园张氏始祖。

见民国│ │ │十七年张远结、张诗耀《剡北张氏宗谱》。

│ │└轩,其后清水塘、清河坊。

同上。

│┝义—铨—椿,其后居江苏镇江、扬州等处。

见民国十八年张敦五润东张巷谱和民国十一年张│ │绍金思孝堂《江都张氏善二公支谱》。

谱载魏公为张九皋十六世孙,世次为九皋│ │生抗,抗生仲方,仲方生义宣(唐表作茂宣),义宣生克伦(唐表作克俭),克│ │伦生绮,绮生崇纪,崇纪生澜,澜生钧(唐表作玓),钧生惟正(以上见唐表),│ │惟正生绍武,绍武生公器,公器生忻然,忻然生纮(或作缄),纮生咸,咸生浚。

│ │与朱子《魏公行状》殊异。

│┌旭,其后居浙江嵊县。

见民国三十五年剡西淼溪萃涣堂谱。

│┝耆,其后居浙江嵊县。

同上。

│ └旸,其后居浙江嵊县。

同上。

该谱载魏公为唐代状元张又新九世孙,与朱子《魏公行状》异。

│ ┝颂─火光,元中统元年(1260)自四川绵竹县宦居浙江海宁盐宫镇。

见海宁武源张氏谱。

│┝颋,见乾隆五十九年平湖《张氏家乘》。

│ ┝英—王相,见乾隆五十九年平湖《张氏家乘》。

│┝轸(声进)—子明—顺九—甲春(香)—恢,宋高宗时自关中入黔平蛮乱有功,居思南,子│ │孙世袭沿河、思南、印江等州县土司,直至民国初年。

见康熙三十年(1691)│ │张南翔《黔南张氏族谱》和1990年张志忠《张氏源流史》。

据《宋史》、《宋绘│ │要》等文献记载:张声进,又名大雅,活动于大中祥符(1008-1016)年间,生│ │二子珍、玉,玉生华,华生馨、香,香生怀、恺、恢。

是谱载魏公为开封张叔│ │夜(1065-1127)之孙,张声进为宣公之子。

甚谬。

│┝……炳,宣公七世孙(一说先猷生显谟,显谟生节,节生炳),宋末元初由湖南湘潭迁居毗陵│ │城南张家壩,其后居张家壩、社桥等处。

见民国七年张荣海毗陵书忍堂谱。

│ ┝……志,元代自湖南衡阳县赘居浙江绍兴萧山杜冢村。

见清光绪十八年张绍良岳山张氏谱。

│┝……原,宣公四世孙,南宋淳熙间自临安徙居浙江鄞县,明尚书张邦奇、张时彻即其裔也。

│ │见清宣统元年张其贤鄞县槎湖种德堂谱。

│┝……可大,宣公六世孙,元明之际迁居江苏泰兴。

见清光绪五年张长山泰兴延令百忍堂谱。

│┝……均德,世籍四川巴县,元代以明威将军入驻云南,其后居云南石屏,为巨族。

张汉即其│ │裔也。

见张熙惟、阎钢《历代张氏望族》。

│┝……冲之,先世明初入辽东州卫军籍,正统年间复入京师,遂为宛平人,为巨族。

同上。

│┝……孚,元末自闽迁吴,其后居江苏常熟,藏书家张海鹏、张金吾即其裔也。

见清乾隆六十│ │年张敦培、张光基《南张世谱》和黄廷鑑《第六絃溪文钞》。

│┝……渡边,其后居江西进贤。

见光绪四年张廷辉《清河张氏宗谱·古今通派分迁地舆图考》。

│┝……智滔,元至正间自汉州绵竹避乱居浙之婺州,后再迁于古丽东之石塘,五世孙钟转迁于│ │东畈。

见咸丰十年张仲旺浙江永康《清河张氏宗谱》。

谱载魏公为唐兵部尚书张询,│ │翰林学士张伯渊之后。

│┝……楷,其后居上海,进士张黼、张鸣凤父子即其裔。

见焦竑《国朝献征录》卷四十九王鏊│ │《南京刑部郎中进应天府丞中宪大夫张君黼墓志铭》和《明史》卷一百八十八《张│ │鸣凤传》。

│┝……云山,进士,元末与兄银山(太学生)、玉山(进士)避陈寇之乱,由江西鄱阳瓦屑坝迁│ │皖,洪武定鼎,云山同子侄九人迁舒城山七里河,为一世祖。

云山生寿二,寿二生│ │谱优、谱俊,侄福五、福六等。

见舒城晓天《张氏宗谱》(张劲松藏)。

│ ……┝杓┬忠纯,其后不详。

见《宋史》。

杓《宋史》作枃,据桂林龙隐洞题名当以枃为是。

│└忠恕—献子,其后不详。

见《宋史》和魏了翁《直宝章阁提举冲佑观张公墓志铭》。

│ ┌忠纯│└忠恕┬明义,一云讳义伦,出后从堂伯焯公为嗣。

见民国十二年张铁欧《锡山张氏统谱》。

│ │└明羲─镗,出后从伯父明义公为嗣。

镗生洽,为白鹿洞书院山长,其后居江苏无锡。

│ │谱载魏公为唐相张嘉贞十六世孙。

同上。

剡北济美堂谱载忠纯生明羲,忠恕生明义。

│┌仁恕—献猷,其后居江苏常州。

见常州世恩堂谱。

│└忠恕┬洪猷,其后居江苏常州。

见常州世恩堂谱。

│ │└远猷,其后居浙江山阴。

见无锡梁溪萃雅堂谱。

│ ┌忠纯│ └忠恕┬坚,嘉定间与弟岳避乱自合淝徙浙,其后居浙江山阴琶山、赖山及峡山等处,世称三│ ││山张氏。

稽山书院山长张德华其裔也。

见清道光二十一年张一鸣山阴孝友堂谱。

│ │└岳,拜武略将军,其后居会稽余贵。

同上。

│┌实生,其后居浙江新昌源溪。

│└复生,其后居浙江新昌源溪。

见民国二十六年《源溪张氏宗谱》。

│┝廷瑞,其后居浙江上虞。

该谱载魏公为唐彦博公之后。

见余姚历山敦伦堂谱。

│┌球,或作琜。

其后居浙江嵊县、新昌。

│ ┝珍,其后居湖州。

│└玖,其后居湖州。

该谱载魏公为张良二十七世孙,世次为:良生仁,仁生永,永生敞,敞生│ │沦,沦生榧,榧生炽,炽生坤,坤生奄,奄生表,表生品,品生嵩,嵩生莆,莆生个,│ │个生芣,芣生聚,聚生象,象生诗,诗生抽,抽生茜,茜生赋,赋生褒,褒生嵘,嵘生│ │阀,阀生讨,讨生咸,咸生洽、浚,浚生栻、杓(字范夫,《剡东五都上林张氏宗谱》作│ │枸,字定叟)。

与朱子《魏公行状》殊异。

见民国二十年嵊邑清德堂《张氏宗谱》。

│┝耿,其后居广东南海。

见广东南海大沥张边村张氏谱。

│┝炜,其后不详,见《张氏统宗世谱》。

│ ┌烜─至─如鉴─镗—文谦—伯淳—起岩—羽—傅,字师灏,号瑞隐。

因伪吴僭号恐为波及,│ │避居于锡邑芙蓉圩。

烜嗣张栻后,文谦、伯淳、起岩、羽《元史》及《明史》有传。

见│ │民国三年张履廷无锡蓉湖孝友堂《张氏宗谱》。