八年级历史下册第2单元社会主义制度的建立与社会主义建设的探索第5课三大改造基础练习(含解析)新人教版

- 格式:doc

- 大小:205.00 KB

- 文档页数:9

5.三大改造 教学设计

1.整体设计思路,指导依据说明

本课围绕三大改造这一核心内容展开,以问题导向式教学为指导依据设计本课教学,通过多媒体,运用史料教学法、启发式教学、情境教学、合作探究等方式帮助学生了解三大改造的基本概况,使学生认识到三大改造的基本完成,使我国实现了从新民主主义向社会主义的转变,确立了社会主义制度,培养学生全面客观看问题的能力,体会中国共产党在社会主义建设中所具有的开创精神。

2.教学目标分析

1、 通过问题导向,阅读教材,能够说出对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造的形式和实质,完成时间及历史意义,培养分析、评价历史事件的能力。

2、 通过史料分析、小组讨论,师生合作探究,概括总结三大改造完成的历史意义,培养综合分析能力和合作探究能力。

3、体会中国共产党对社会主义改造的探索和创造精神,认识中国共产党领导人民建立社会主义制度的贡献,树立为实现中华民族伟大复兴而努力学习的志向和信心。

3.教材分析

《三大改造》是部编版人教版教材八年级下册第二单元【社会主义制度的建立与社会主义建设的探索】第5课,本课主要讲述了对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造即三大改造的主要史实。

社会主义制度在中国确立是一个重大的历史事件,它不仅在中国有着划时代的历史意义,而且在世界上也有着深远的影响。

从教材的布局来看,本课上承新中国政权的建立和巩固,是我国社会主义建设道路探索过程的一部分。三大改造的完成是我国社会主义制度基本建立的重要标志,是新民主主义革命向社会主义革命过渡的新时期。因此在本单元中具有继往开来的重要意义,也是整册教材的一个重点内容。

1、 重点:三大改造的形式及完成的意义

2、 难点:三大改造的实质

4.学情分析

通过近两年的历史学习,八年级的学生有了一定的认知能力和学习能力,初步具备了在老师的指导下从材料中提取有效信息,分析说明问题的能力。鉴于此,在教学中,抓住他们思想比较活跃,爱发表见解,爱表现自己,希望得到老师表扬等特点,一方面运用直观生动的语言讲述,激发学生的学习兴趣,调动学生参与教学的积极性;另一方面通过多媒体课件展示一些相关资料,预设一些问题,使用激励性评价语言,启发引导学生发表见解,发挥学生在学习中的主体作用。

课题 第二单元 第5课 三大改造 课型 新授 课时 1

教

学

目

标 知识与技能 认识对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造的实质和形式,完成的时间及历史意义;明确三大改造的必要性;初步学会在具体的时空条件下对历史事物进行考察,提高理解历史的能力。

过程与方法 在搜集资料和独立思考的过程中,掌握搜集、整理资料的方法,培养分析、评价历史事件的能力。

情感、态度与价值观 体会中国共产党对社会主义改造的探索和创造精神,认识中国共产党领导人民建立社会主义制度的贡献;激发为社会主义现代化建设贡献力量的热情,树立为实现中华民族伟大复兴而努力学习的志向和信心。

重点 农业的社会主义改造 难点 农业、资本主义工商业的社会主义改造

教法 活动法、讲授法、讨论法、案例分析法

学法 自主学习、小组探究 教具 多媒体

教学过程

教学

流程

教学内容 二备与备注

导入

(1分钟) 图片显示的是同仁堂。同仁堂成立于康熙八年,也就是1669年,到现在2018年已有300多年的历史。在其发展过程中,面临这一次重大的变革,这次变革将会使掌管同仁堂的乐氏家族失掉生产资料占有权、企业现统治权和企业利润分配权,但乐氏家族却欣然接受,这是一场怎样的变革呢?这些工商业资本家为什么会同意呢?这就是我们这节课需要学习的。

出示目标

(半分钟) 1.理解并识记我国对农业、手工业及资本主义工商业的社会主义改造;

2.识记三大改造的实质、意义。

1.三大改造是指对哪些行业的改造?

2.国家为什么要对农业进行社会主义改造?改造的时间、方式、原则、阶段、目的分别是什么?手工业又是如何改造的?

3.国家对资本主义工商业的社会主义改造的时间、主要方式是什么?在改造过程中通过什么政策实现了和平过渡?

4.三大改造完成的时间是哪一年?结果如何?有什么意义?改造的最终任务是什么?在三大改造过程中存在什么缺点?

出示自学指导

(1分)

当堂训练

第5课 三大改造

——教学设计与教学反思

应用创新点

本节内容是部编人教版八年级下册历史第5课三大改造,在设计时采用用了叙述故事的形式将三大改造的形式和意义表现出来,学生对此很感兴趣。

教材分析

本课是部编版教版八年级下册第二单元第5课三大改造的内容,重点教学社会主义三大改造的形式以及三大改造的意义。本节内容主要讲述了社会主义道路的探索,上承中华人民共和国的成立和巩固,下启建设有中国特色的社会主义,在中国现代史上具有重要地位。“三大改造”是过渡时期总路线的任务之一,它的完成标志着我国社会主义制度基本建立,对我国的社会主义建设具有有非常重要的意义。

学情分析

八年级学生刚刚接触历史不久,知识储备,知识层次、理解能力都不强。但是他们普遍对历史充满兴趣。因此在授课过程中要提供大量的学生感兴趣的材料,顺应学生的特点,从而激发学生的积极性。

因为已经经过了一段时间对历史的学习,大多数学生已养成较好的学习习惯,但也有一部分学生觉得历史是已经过去了的事,对现实好像没什么用,在学习的时候总是提不起劲,兴趣不高。

教学目标:

1.知识与技能目标

①了解农村土地改革后的情况和在农村走集体化道路的必要性;掌握对农业和手工业进行社会主义改造的过程和意义。掌握对资本主义工商业进行改造的方式、方法并分析其原因。

②综合分析三大改造的必要性,对比三大改造方式的变化,培养学生的比较能力,培养学生的综合分析、理解问题的能力。

2.过程与方法目标

按照“知、疑、学、解、创”教学模式,让学生走进历史,通过整合走出历史,达到学习历史的目的。

3.情感态度与价值观目标

要让学生在思想上知道三大改造的基本完成,使我国实现了从新民主主义到社会主义的改变,确立了社会主义制度,同时认识到社会主义的优越性。并在过渡中,我党创造性地开辟了一条适合中国特色的社会主义改造的道路。

教学环境与准备

教学环境使用录播教室,配备有电子白板,教师准备了课件。但由于条件有限,学生和老师手中仅有课本,没有其他辅助教学的工具。

第5课 三大改造

课前自主预习

知识点1 农业、手工业合作化

1.农业的社会主义改造

(1)原因:土地改革以后,农民分到了土地,农业生产有了恢复和发展。但是,我国的农业仍然是 一家一户 分散经营的。当时贫苦农民缺乏生产工具、资金,一家一户难以解决水利问题,难以抵御自然灾害,不能合理地使用耕地,也不能使用先进的 机械化 农具。这就影响农业生产的发展,农产品满足不了国家 工业化 建设的需要。农民也有进行互助合作的要求。

(2)内容:主要是把分散的个体农民组织起来,引导他们参加 农业生产合作社 ,走集体化和 共同富裕 的社会主义道路。

(3)过程:农业合作化开始时实行 自愿互利 的原则,通过典型示范逐步推广。它经历了由

农业互助组 、初级农业生产合作社到高级农业生产合作社三个阶段。

(4)结果:1955年,全国掀起农业合作化的高潮。第二年,全国绝大多数农户参加了农业生产合作社。

2.手工业的社会主义改造:农业合作化运动,推动了手工业的社会主义改造。1956年,90%以上的个体手工业者参加了 手工业生产合作社 。

知识点2 公私合营

3.资本主义工商业的社会主义改造

(1)目的:使私有制经济过渡到社会主义 公有制 经济。

(2)过程:从1954年起,国家对资本主义工商业的社会主义改造,逐步发展为企业的

公私合营 ,公私双方共同经营企业,公方代表居于领导地位。在农业合作化高潮的影响下,1956年初,资本主义工商业的社会主义改造出现了 全行业 公私合营的高潮。

(3)方式:在改造过程中,国家对资本家占有的生产资料实行 赎买 政策,即按全行业公私合营时资本家的资本发给定息。这种政策,实现了 和平过渡 ,是中国社会主义改造的创举。

4.三大改造基本完成

(1)时间:

1956 年底。

(2)意义:实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,社会主义基本制度在我国建立起来。这是中国历史上最深刻的社会变革。我国从此进入 社会主义初级阶段 。

K12教育资料(小初高学习)

K12教育资料(小初高学习) 1 第5课 三大改造

【教学目标】

1.知识与能力

(2)了解农村土地改革后的情况和在农村走集体化道路的必要性;掌握对农业和手工业进行社会主义改造的过程和意义。掌握对资本主义工商业进行改造的方式、方法并分析其原因。

(2)综合分析三大改造的必要性,对比三大改造方式的变化,培养学生的比较能力,培养学生的综合分析、理解问题的能力。

2.过程与方法

让学生走进历史,通过整合走出历史,达到学习历史的目的。

3.情感态度与价值观

要让学生在思想上知道三大改造的基本完成,使我国实现了从新民主主义到社会主义的改变,确立了社会主义制度,同时认识到社会主义的优越性。并在过渡中,我党创造性地开辟了一条适合中国特色的社会主义改造的道路。

【教学重点难点】

重点:三大改造的形式和意义

难点:三大改造的实质。

【教学过程】

◆新课导入

师:新中国成立后,我们国家开始致力于发展经济,我们知道现在的社会主义社会是公有制经济为主体,可是你们知道生产资料的公有制是什么时候在中国确立的?又是怎样确立的呢?

生:(可能会摇头)

师:在这里我可以先告诉大家,国家是通过三大改造的方式来完成的。

◆讲授新课

一、农业、手工业合作化

材料 “农民得到了土地,我们党就得到了农民的拥护。全国农民拥护的事情,那个时候,没有办不成的。所以说,这是一次最彻底的、最全面地、最成功的一次土地改革。”

——陶鲁笳(当时中共山西省委第一书记)

通过上述材料我们可以看出1950-1952年的土改是成功还是失败? K12教育资料(小初高学习)

K12教育资料(小初高学习) 2 1952年底完成的土地改革对无地和少地的贫苦农民来说,这是一次翻天覆地的历史变迁。然而,我们在享受巨大欢喜的同时,也有不利于农业发展的因素确实存在。

材料一:农村土地改革后农村出现的情况:土地买卖。土改后部分农民因天灾受损,或家中有人重病,或无力耕作等出卖自己的土地。1952年山西省对49村农民调查,在被出卖的718公顷土地中,1949年的占3.95%,1950年占30.99%,1951年占51.15%,1952年占13.09%。1953年对湖北、湖南、江西三省典型调查,出卖土地的农户占农村总农户的1.29%,出卖土地面积占农村上地总面积的0.22%。

……………………………………………………………名校名师推荐…………………………………………………

1 第5课 三大改造

一、选择题

1. 社会主义制度确立的时间( )

A. 1949

B. 1956

C. 1978

【答案】B

【解析】根据题干信息“社会主义制度确立的时间”,结合所学知识可知,1956年底完成了社会主义工业、农业、资本主义工商业三大改造,这标志着社会主义在中国的确立;因此只有选项B符合题意,故选B。

2.“企业的私有制向社会主义公有制转变,这在世界上早就出现过,但采用这样一种和平方法,使全国工商界都兴高采烈来接受这种改变,则是史无前例的。”“和平方法”指的是( )

A. 实行股份制 B. 廉价收购 C. 赎买政策 D. 无偿没收

【答案】C

【解析】根据材料中“企业的私有制向社会主义所有制改变”可知是指对资本主义工商业的社会主义改造,“采用这样一种和平方法,使全国工商业界都兴高采烈来接受这种改变,是史无前例的“可知是指新中国采用和平赎买的办法,通过国家资本主义的途径,逐步将资本主义工商业改造为社会主义全民所有制企业。故选C。

3.中国人起名往往追逐时代潮流,带有时代的烙印。莫言的小说《生死疲劳》中有这样一段描写:“住在东厢房里的另一户人家,在这段时间里的一个狂风暴雨日,生了一对双胞胎女婴。这两个女孩,长名互助,幼名合作。”由此判断与这段描写相关的时代背景是( )

A. 土地改革 B. 抗美援朝

C. 三大改造 D. “大跃进”

【答案】C

【解析】根据题干中孩子的名字“互助”、“合作”可知,土地改革后,针对一家一户分散经营出现的困难,国家对农业进行社会主义改造,主要是把分散的个体农民组织起来,引导他们参加农业生产合作社,开展互助合作,而对农业的社会主义改造是三大改造的一部分,C项符合题意;土地改革主要是改革土地制度,抗美援朝是保家卫国的军事行动,大跃进主要是片面追求工业也生产速度,大幅度提高计划指标,均与互助、合作无关。ABD三项不符合题意,故选C。

……………………………………………………………名校名师推荐…………………………………………………

1 第5课 三大改造

一、选择题

1. 社会主义制度确立的时间( )

A. 1949

B. 1956

C. 1978

【答案】B

【解析】根据题干信息“社会主义制度确立的时间”,结合所学知识可知,1956年底完成了社会主义工业、农业、资本主义工商业三大改造,这标志着社会主义在中国的确立;因此只有选项B符合题意,故选B。

2.“企业的私有制向社会主义公有制转变,这在世界上早就出现过,但采用这样一种和平方法,使全国工商界都兴高采烈来接受这种改变,则是史无前例的。”“和平方法”指的是( )

A. 实行股份制 B. 廉价收购 C. 赎买政策 D. 无偿没收

【答案】C

【解析】根据材料中“企业的私有制向社会主义所有制改变”可知是指对资本主义工商业的社会主义改造,“采用这样一种和平方法,使全国工商业界都兴高采烈来接受这种改变,是史无前例的“可知是指新中国采用和平赎买的办法,通过国家资本主义的途径,逐步将资本主义工商业改造为社会主义全民所有制企业。故选C。

3.中国人起名往往追逐时代潮流,带有时代的烙印。莫言的小说《生死疲劳》中有这样一段描写:“住在东厢房里的另一户人家,在这段时间里的一个狂风暴雨日,生了一对双胞胎女婴。这两个女孩,长名互助,幼名合作。”由此判断与这段描写相关的时代背景是( )

A. 土地改革 B. 抗美援朝

C. 三大改造 D. “大跃进”

【答案】C

【解析】根据题干中孩子的名字“互助”、“合作”可知,土地改革后,针对一家一户分散经营出现的困难,国家对农业进行社会主义改造,主要是把分散的个体农民组织起来,引导他们参加农业生产合作社,开展互助合作,而对农业的社会主义改造是三大改造的一部分,C项符合题意;土地改革主要是改革土地制度,抗美援朝是保家卫国的军事行动,大跃进主要是片面追求工业也生产速度,大幅度提高计划指标,均与互助、合作无关。ABD三项不符合题意,故选C。

第5课 三大改造

1 教学分析

【教学目标】

知识与能力 认识对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造的实质和形式,完成的时间及历史意义;明确三大改造的必要性;初步学会在具体的时空条件下对历史事物进行考察,提高理解历史的能力

过程与方法 在搜集资料和独立思考的过程中,掌握搜集、整理资料的方法,培养分析、评价历史事件的能力

情感态度

与价值观 体会中国共产党对社会主义改造的探索和创造精神,认识中国共产党领导人民建立社会主义制度的贡献;激发为社会主义现代化建设贡献力量的热情,树立为实现中华民族伟大复兴而努力学习的志向和信心

【重点难点】

教学重点:三大改造的方式

教学难点:三大改造的实质

2 教学过程

一、导入新课

《三大改造》情景故事:李老汉的困惑

李老汉是贫苦农民,老伴早年过世,有一儿一女,和许许多多的农民一样,中华人民共和国成立后满怀对新生活的向往。1952年土地改革完成后,他得到了一份属于自己的土地,激动得热泪盈眶,指望着今后能过上好日子,但现实并非如此。下面,我们一起走进李老汉的生活,看看能不能帮助他解决一下实际困难。今天我们就来学习这一段充满激情的历史。

二、新课讲授

目标导学一:农业、手工业合作化

【困惑一:李老汉在1952年的土地改革中分到了土地,但是他很快发现靠自己单干,手里的农具根本不够用,也没有耕牛,更没有钱买种子。后来好不容易东拼西凑种了点庄稼,却没有水渠灌溉,长势一直不好,更没想到的是秋天的一场蝗灾竟然让他颗粒无收。欲哭无泪的李老汉为了活命,只得将土地卖了,又靠借高利贷和租种富农的土地艰难度日。】

思考:

1.李老汉为什么要卖地?——分散致贫,制约生产力。

2.怎么解决李老汉的困难?

(一)农业改造的原因

1.史料展示:

材料一:农村土地改革后,农村出现的情况:土地买卖。土改后部分农民因天灾受损,或家中有人重病,或无力耕作等出卖自己的土地。1952年山西省对农村调查发现,在被出卖的718公顷土地中,1949年占3.95%,1950年占30.99%,1951年占51.15%,1952年占13.91%。1953年对湖北、湖南、江西三省典型调查发现,出卖土地的农户占农村总农户的1.29%,出卖土地面积占农村土地总面积的0.22%。

八年级历史部编版下册

《第5课 三大改造》教学设计

【单元介绍】

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

随着第一个五年计划的实施,中国的社会主义工业化建设开始起步,并取得了巨大成就。民主政治建设也顺利进行,确立了人民代表大会制度。

1956年,我国完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。社会主义基本制度得以建立,中国进入社会主义初级阶段。

在探索社会主义建设道路的过程中,中国取得了重大成就,但也出现了“大跃进”“文化大革命”那样的失误和曲折。社会主义建设在探索中曲折发展。

【新课导入】

视频:社会主义好

【目录 教学目标 重难点】

目录:

1.农业、手工业合作化

2.公私合营

教学目标:

1.知道农业社会主义改造的形式;国家对资本主义工商业进行社会主义改造的政策。了解三大改造的实质、意义和缺点。

2.通过指导学生学习三大改造,引导学生分析三大改造的原因、实质和意义,培养学生综合分析问题的能力。

3.体会中国共产党对社会主义改造的探索和创造精神,认识中国共产党领导人民建立社会主义制度的贡献;激发为社会主义现代化建设贡献力量的热情,树立为实现中华民族伟大复兴而努力学习的志向和信心。

【教学过程】

模块一、农业、手工业合作化

1953年12月,毛泽东指出:“从中华人民共和国成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化(一化),并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造(三改)。

农业改造的背景

阅读材料思考为什么进行农业的社会主义改造?

材料一:土改后的几组调查材料:1952年对山西49村农民的调查:有10780亩土地被出卖;1953年对湖北、湖南、江西三省农村的调查:有12.52%的农户出租土地;1952年对山西忻县的调查:在被调查的2486户农民中,放高利贷的有20户。

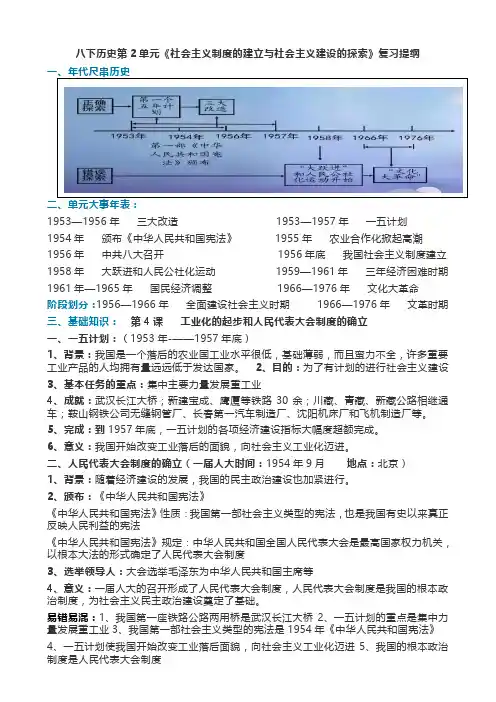

八下历史第2单元《社会主义制度的建立与社会主义建设的探索》复习提纲

一、年代尺串历史

二、单元大事年表:

1953—1956年 三大改造 1953—1957年 一五计划

1954年 颁布《中华人民共和国宪法》 1955年 农业合作化掀起高潮

1956年 中共八大召开 1956年底 我国社会主义制度建立

1958年 大跃进和人民公社化运动 1959—1961年 三年经济困难时期

1961年—1965年 国民经济调整 1966—1976年 文化大革命

阶段划分:1956—1966年 全面建设社会主义时期 1966—1976年 文革时期

三、基础知识: 第4课 工业化的起步和人民代表大会制度的确立

一、一五计划:(1953年-——1957年底)

1、背景:我国是一个落后的农业国工业水平很低,基础薄弱,而且蛮力不全,许多重要工业产品的人均拥有量远远低于发达国家。 2、目的:为了有计划的进行社会主义建设

3、基本任务的重点:集中主要力量发展重工业

4、成就:武汉长江大桥;新建宝成、鹰厦等铁路30余;川藏、青藏、新藏公路相继通车;鞍山钢铁公司无缝钢管厂、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂和飞机制造厂等。

5、完成:到1957年底,一五计划的各项经济建设指标大幅度超额完成。

6、意义:我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

二、人民代表大会制度的确立(一届人大时间:1954年9月 地点:北京)

1、背景:随着经济建设的发展,我国的民主政治建设也加紧进行。

2、颁布:《中华人民共和国宪法》

《中华人民共和国宪法》性质:我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法

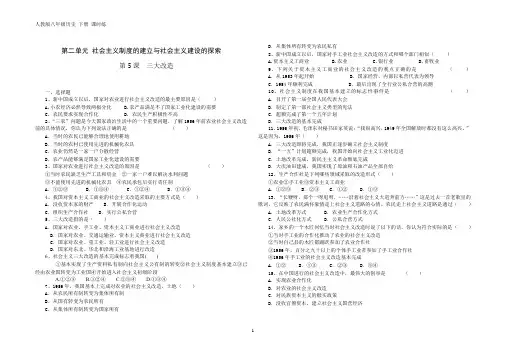

人教版八年级历史 下册 课时练

1 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

第5课 三大改造

一、选择题

1、新中国成立以后,国家对农业进行社会主义改造的最主要原因是( )

A.小农经济必然导致两极分化 B.农产品满足不了国家工业化建设的需要

C. 农民要求实现合作化 D. 农民生产积极性不高

2、“三农”问题是今天国家政治生活中的一个重要问题,了解1956年前农业社会主义改造前的具体情况,你认为下列说法正确的是 ( )

A.当时的农民已能够合理地使用耕地

B.当时的农村已使用先进的机械化农具

C.农业仍然是一家一户分散经营

D.农产品能够满足国家工业化建设的需要

3、国家对农业进行社会主义改造的原因是 ( )

①当时农民缺乏生产工具和资金 ②一家一户难以解决水利问题

③不能使用先进的机械化农具 ④农民承包后实行责任制

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.①③④

4、我国对资本主义工商业的社会主义改造采取的主要方式是( )

A.没收资本家的财产 B.开展合作化运动

C.组织生产合作社 D.实行公私合营

5、三大改造指的是( )

A.国家对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造

B.国家对农业、交通运输业、资本主义商业进行社会主义改造

C.国家对农业、重工业、轻工业进行社会主义改造

D.国家对东北、华北和沿海工业基地进行改造

6、社会主义三大改造的基本完成标志着我国( )

①基本实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变②社会主义制度基本建立③已经由农业国转变为工业国④开始进入社会主义初级阶段

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

7、1956年,我国基本上完成对农业的社会主义改造,土地( )

1 第5课 三大改造

一、农业、手工业合作化

1.农业合作化

(1)原因:①土地改革以后,我国的农业仍是__一家一户__分散经营的,这影响了农业生产的发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要。②农民也有进行互助合作的要求。

(2)形式:把分散的个体农民组织起来,引导他们参加__农业生产合作社__,走集体化和共同富裕的社会主义道路。

(3)结果:__1955__年,全国掀起农业合作化的高潮。第二年,全国绝大多数农户参加了农业生产合作社。

2.手工业合作化:1956年,90%以上的个体手工业者参加了__手工业生产合作社__。

易混易错

国家对农业进行社会主义改造后,土地属于农民。(×)

提示:我国在土地改革之后,实行农民土地所有制,土地所有权属于农民。国家对农业进行社会主义改造后,我国土地的性质由农民土地私有制转变为社会主义公有制。

二、公私合营

1.原因:①私营工商业中有不利于国计民生的消极方面,严重扰乱经济秩序。②为使私有制经济过渡到__社会主义公有制__经济。

2.形式:从1954年起,国家对资本主义工商业的社会主义改造,逐步发展为企业的__公私合营__。

3.政策:在改造过程中,国家对资本家占有的生产资料实行__赎买__政策,实现了和平过渡,这是中国社会主义改造的创举。

4.结果:1956年初,资本主义工商业的社会主义改造出现了__全行业公私合营__的高潮。

5.三大改造的完成

(1)完成:到__1956__年底,国家基本上完成了对农业、手工业和__资本主义工商业__的社会主义改造。

(2)评价

①意义:实现了生产资料私有制向__社会主义公有制__的转变,社会主义基本制度在我国建立起来。这是中国历史上最深刻的社会变革。我国从此进入__社会主义初级__阶段。②不足:后期存在着要求过急、工作过粗、改变过快等缺点。

易混易错

中华人民共和国的成立标志着社会主义基本制度在我国建立起来。(×)

人教部編版八年级历史下册第5课《三大改造》精品说课稿

一. 教材分析

《三大改造》是人教部编版八年级历史下册第五课的内容,主要讲述了我国在1953年至1956年进行的农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。本课内容是新中国成立后,我国进行社会主义建设的重要阶段,对于学生理解我国社会主义制度的建立具有重要意义。

二. 学情分析

八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于新中国成立后的历史背景有一定的了解。但是,对于《三大改造》的详细内容,学生可能还比较陌生。因此,在教学过程中,需要引导学生了解三大改造的背景、内容及其意义,从而提高学生对我国社会主义建设历程的认识。

三. 说教学目标

1. 知识与技能:学生能够了解三大改造的背景、内容及其意义,认识我国社会主义制度的建立。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探究等方式,提高学生分析历史问题的能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、热爱社会主义的情感,增强学生的民族自豪感。

四. 说教学重难点

1. 重点:三大改造的背景、内容及其意义。

2. 难点:三大改造对我国社会主义建设的影响和作用。

五. 说教学方法与手段

1. 教学方法:采用自主学习、合作探究、讲授法等教学方法,引导学生主动参与课堂,提高学生的历史素养。

2. 教学手段:利用多媒体课件、历史资料等教学资源,丰富教学内容,提高学生的学习兴趣。

六. 说教学过程

1. 导入新课:通过回顾上一课的内容,引导学生了解新中国成立后的历史背景,为新课的学习做好铺垫。

2. 自主学习:学生自主阅读教材,了解三大改造的背景、内容及其意义。 3. 合作探究:学生分组讨论,分析三大改造对我国社会主义建设的影响和作用。

4. 讲授法:教师讲解三大改造的详细内容,引导学生深入理解我国社会主义制度的建立。

5. 课堂互动:学生分享学习心得,教师点评并解答学生疑问。

6. 总结拓展:学生总结本节课的主要内容,教师布置课后作业。

第4课 工业化的起步和人民代表大会制度的确立

一、第一个五年计划(“一五计划”)(1953——1957年)

1.背景:新中国建立以后,工业水平很低,基础薄弱,而且门类不全。

2.目的:为了有计划地进行社会主义建设。

3.基本任务:①集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础。②相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业。③相应地培养建设人才。

4.主要成就:(1)工业:鞍山钢铁公司无缝钢管厂等三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂和飞机制造厂等建成投产。(2)交通运输业:新建宝成、鹰厦等铁路30余条;川藏、青藏、新藏公路相继通车;1957年,武汉长江大桥建成。

5.意义:我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

二、人民代表大会制度的确立

6.第一届全国人民代表大会

(1)时间、地点:1954年9月在北京召开。

(2)内容:①制定了《中华人民共和国宪法》,宪法规定,中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。②选举毛泽东为中华人民共和国主席,朱德为副主席,刘少奇为第一届全国人民代表大会常务委员会委员长;决定周恩来为国务院总理。

7.性质:这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。

8.人民代表大会制度是我国的根本政治制度。

第5课 三大改造(1953-1957年)

一、农业、手工业合作化

1.农业合作化

形式:农业生产合作社。

2.手工业合作化方式:手工业生产合作社。

二、公私合营

3.方式:公私合营

4.创举:实行赎买政策,实现了和平过渡,是中国社会主义改造的创举。

三、三大改造

5.实质:生产资料私有制向社会主义公有制转变。

6.意义:社会主义基本制度在我国建立起来,我国从此进入社会主义初级阶段。

7.不足:后期存在着要求过急,工作过粗,改变过快等缺点。

第6课 艰辛探索与建设成就(1956-1966年)

一、中共八大

1.时间地点:1956年,在北京召开。

1 / 3 第二单元|社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

一、第一个五年计划

1.背景:新中国成立以后,经过三年的经济恢复,国民经济得到根本好转。但是,我国还是一个落后的 国,工业水平很低,基础薄弱。

2.时间: 至 年底。

3.基本任务:集中主要力量发展 ,建立国家工业化和国防现代化的初步基础; 相应地发展 、轻工业、农业和商业; 相应地培养建设人才; 等等。

4.成就: (1)鞍山钢铁公司无缝钢管厂等三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳第一机床厂和飞机制造厂等建成投产; (2)新建宝成、鹰厦等铁路30余条; 川藏、青藏、新藏公路相继通车; 长江大桥(一桥飞架南北,天堑变通途) 建成; 等等。

5.意义:我国开始改变 落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

二、人民代表大会制度的确立

1.时间、地点: 1954年9月在 召开

2.内容:制定了新中国的第一部 ,这是我国第一部社会主义类型的宪法,真正反映了人民的利益。宪法规定,中华人民共和国 是最高国家权力机关,以国家根本法的形式确定了 制度。

3.第一届全国人民代表大会召开的意义:

第5课 三大改造

一、农业、手工业合作化

1.背景: 以后,农业生产有了恢复和发展。但是,一家一户的分散经营的农业影响农业生产的发展,满足不了国家工业化建设的需要。

2.方式: (1) 引导农民参加 ,走集体化和共同富裕的社会主义道路。农业合作化经历了由农业互助组、初级农业生产合作社到高级农业生产合作社三个阶段。

第二单元 社会主义道路的探索

第5课 三大改造 班级: 姓名:

●温故知新

1. 什么事件标志着我国摧毁了2000多年的封建土地制度?

2. 什么事件标志着我国开始向工业化迈进?

●学习目标

1. 掌握、分析社会主义三大改造的实质和形式;完成的时间及历史意义。(知识、能力目标)

2. 认识党领导下,我国社会主义制度初步建立的过程,认识社会主义的优越性。(情感目标)

● 学习重点、难点

三大改造的形式;三大改造的实质

● 学习过程

1. 找一找:阅读课文并完成下列问题:(独立自主完成)6分钟

⑴国家对农业进行社会主义改造主要是把个体农民组织起来,引导他们参加 ,走 的社会主义道路。1955年掀起了 的高潮。

⑵1954年,对资本主义工商业的社会主义改造方式是 ,国家对资本家占有的生产资料,实行 政策。

★⑶1956年底,国家基本上完成了对 、 、 的社会主义改造,实现了把生产资料 转变为 的任务。我国初步建立起 ,从此,进入 阶段。

2.演一演:编排、饰演历史短剧(四人小组合作完成)10分钟

历史小短剧:《鸡毛飞上天》地点:安阳县南崔庄 人物:农民甲、农民乙、崔社长、社员

旁白:1953年春,河南安阳县南崔庄,18户农民组织起来,成立了农业生产合作社。

农民甲:你们先走着,我们看看再说。(观望态度)

农民乙:一伙穷光蛋还想办社呢,哼(鼻子哼气~~)就没见过鸡毛也能上天?(不屑态度)

崔社长:我是共产党员,社里再有困难,也要领导大家把社办下去,绝不向困难低头!

第5课 三大改造

一、选择题

1.以下事件与它们的标志性影响的总结,对应正确的一项是

A. 抗战胜利——中国结束了任人宰割的屈辱历史

B. 新中国成立——我国建立起社会主义基本制度

C. 三大改造完成——我国进入社会主义初级阶段

D. 南京解放——开辟了中国历史的新纪元

【答案】C

【解析】A项抗战胜利是中国由衰败到振兴的转折点,中国人民结束了任人宰割的屈辱历史是新中国的成立。故A项事件与它的标志性影响对应错误;B项1956年三大改造完成标志着我国建立起社会主义基本制度,故B项事件与它的标志性影响对应错误;C项到1956年底,国家基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务,我国初步建立起社会主义的基本制度,从此进入社会主义初级阶段。故C项事件与它的标志性影响对应正确;D项南京解放标志着南京国民政府统治的结束,故D项事件与它的标志性影响对应错误;由此分析ABD不合题意,故此题选C。

2.下图是1956年天津群众举行的一次游行庆祝活动。据此推断,该活动庆祝的是

图中标语:庆祝天津市进入社会主义社会

A. 土地改革完成

B. 三大改造完成

C. 抗美援朝胜利

D. 人民公社化运动开始

【答案】B

【解析】根据题干中的关键信息“1956年”“图中标语:庆祝天津市进入社会主义社会”结合所学知识可知,到1956年底,国家基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务,我国初步建立起社会主义的基本制度,从此进入社会主义初级阶段。故B符合题意;A项土地改革完成的时间是1952年;C项抗美援朝胜利的时间是1953年;D项人民公社化运动开始的时间是1958年;由此分析ACD不合题意,故此题选B。

3.照片能够形象的再现历史场景。对下图中的历史场景解读正确的是( )

A. 出现在现代化建设新时期 B. 奠定了工业化的初步基础

C. 成立了手工业生产合作社 D. 带来生产资料所有制转变

【答案】D

【解析】根据题干信息“上海市信大祥绸布店庆祝公私合营图片”,结合所学知识可知,这是三大改造时期,我国对资本主义工商业进行的社会主义改造,实行公私合营,废除资本主义制度,带来生产资料所有制转变,选项D符合题意;而选项A改革开放时期;选项B一五计划完成;选项C三大改造过程中对手工业的改造,不符合题意;因此只有选项D符合题意,故选D。

4.“到1956年底,在全国共建立75.6万个合作社。入社农户达96.3%,农业合作化在全国基本实现……”以上内容反映的是( )

A. 土地改革 B. 农业社会主义改造

C. 人民公社化运动 D. 家庭联产承包责任制

【答案】B

【解析】根据题干信息“到1956年底,农业合作化在全国基本实现”,结合所学知识可知,这是三大改造时期,我国对农业进行的社会主义改造,走合作化的道路,引导农民参加生产合作社,选项B符合题意;而选项A1952年完成;选项C1958年开始;选项D改革开放时期,不符合题意;因此只有选项B符合题意,故选B。

5.历史和现实都告诉我们,只有社会主义才能救中国,只有中国特色社会主义才能发展中国,这是人民的选择、历史的结论。我国进入社会主义初级阶段的标志是( )

A. 三大改造的基本完成 B. 土地改革完成

C. “一五”计划完成 D. 中华人民共和国成立

【答案】A

【解析】结合所学知识可知,1956年底三大改造的基本完成,标志社会主义制度在我国基本建立起来,我国开始进入社会主义初级阶段;因此只有选项A符合题意,故选A。

6.如下图为纪念邮票,其反映的共同主题是(

)

A. 建立生产合作社

B. 社会主义三大改造

C. 实行公私合营

D. 工业化起步

【答案】B

【解析】根据题干图片信息“工商界庆祝全行业公私合营”,结合所学知识可知,工商业实行公私合营是在 1953——1956 年所开展的三大改造,三大改造的过程正式中国社会向社会主义过渡的过程,当然也就是走向社会主义之路。因此只有选项B符合题意,故选B。

7.学习小组讨论题:“为什么说三大改造的完成是20世纪中国的一次历史性巨变,我国从此进入社会主义初级阶段?”以下是几位同学的发言,其中看法正确的是( )

甲同学:奠定了社会主义工业化的基础

乙同学:正确认识了中国社会的主要矛盾

丙同学:确立了社会主义公有制主导地位

丁同学:制定了对内改革,对外开放政策

A. 甲同学 B. 乙同学 C. 丙同学 D. 丁同学

【答案】C

【解析】依据所学知识分析可知,三大改造的实质是实现了社会主义私有制项社会主义公有制的转变,标志着社会主义制度在我国的初步确立。甲同学表述的是一五计划的意义;乙同学表述的是中共八大的内容;丁同学表述的是改革开放的内容。故选C。

8.下图所示的“江苏省江宁县公私合营股票”所反映的历史事件是( ) 4 / 9

A. 土地改革 B. 三大改造

C. “大跃进”运动 D. 现代企业制度的建立

【答案】B

【解析】依据所学知识分析可知,公私合营是三大改造时期对资本主义工商业进行改造是采取的方式吧,故选B。

点睛:关于三大改造的内容,需要掌握三大改造在农业、手工业和资本主义工商业改造的方式和特点,掌握三大改造的意义等知识。

9.1956年底,我国初步建立起社会主义基本制度的依据是

A. 制定了我国第一部社会主义类型的宪法

B. 实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务

C. 第一个五年计划的顺利实施

D. 党和政府全面调整国民经济,恢复发展生产

【答案】B

【解析】结合所学知识可知,1956年底,三大改造的完成,实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制,使中国从新民主主义社会跨入了社会主义社会,我国初步建立起社会主义的基本制度,选项B符合题意;而选项A1954年;选项C1953年;选项D 1961年春,不符合题意因此只有选项B符合题意,故选B。

10.某班开展以“一场最深刻的社会变革(1953~1956)”为主题的课堂讨论。据此判断,他们讨论的是( )

A. 解放西藏 B. 土地改革 C. 三大改造 D. “文化大革命”

【答案】C

【解析】根据题干信息“1953~1956”,结合所学知识可知,1953年-1956年新中国开展三大改造运动,到1956年底,我国基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造.社会主义改造的基本完成,标志着社会主义制度在我国基本建立起来,选项C符合题意;而选项A解放西藏是在1950年;选项B土地改革发生在1950-1952年;选项D“文化大革命”发生在1966-1976年,不符合题意;因此只有选项C符合题意,故选C。

二、综合题

11.中国人民革命的胜利和中华人民共和国的成立,揭开了中国历史的新篇章。领导和组织这场革命取得胜利的中国共产党,担负起领导全国人民建设新生活的重任。阅读以下材料,结合所学,回答问题。

材料一

(1)观察材料一中两幅图片,概括新中国成立后党领导土地改革的意义。

材料二 (1953年)问题是从工业化引起的。工业的发展,城镇和工矿区的发展,种植工业原料作物的农业地区和农户的增加,急剧扩大了对商品粮食的需求量。解决粮食紧张的根本出路在于增加粮食生产,而粮食增产,当时认为靠小农经济潜力太小,靠在农业中实行大规模的机械化是工业发展以后的远景,在最近几年内必须依靠合作化并在合作化基础上适当进行技术改革。

在向社会主义过渡的进程中,党创造了一系列适合中国特点的过渡形式。在农业方面,创造了以初级农业生产社为主要的多种互助合作形式,使农民的个体私有制逐步转变为社会主义集体所有制。

(2)结合所学, 分析材料二中国共产党引导农民组织起来走合作化道路的原因?“农民的个体私有制” 在哪一年转变为“社会主义集体所有制”?

材料三 安徽省凤阳县小岗村1976年与1979年收入对比表

(3)材料三表格中小岗村的统计数字说明了什么?分析小岗村变化的原因。

【答案】(1)恢复经济和调动了农民生产积极性,解放了农村生产力;废除封建土地制度或消灭了地主阶级;巩固了政权。 (2)原因:提高农业产量或提高农业生产力,解决农业发展同工业发展不相适应的矛盾。1956年。

(3)农业生产发展迅速或粮食产量提高,农民收入增加。

实行家庭联产承包责任制(分田到户或包产到户或大包干)。

【解析】(1)根据材料一两幅图片,结合所学知识可知,新中国成立后党领导土地改革,恢复经济和调动了农民生产积极性,解放了农村生产力;废除封建土地制度或消灭了地主阶级;巩固了政权。

(2)根据材料二,结合所学知识分析,中国共产党引导农民组织起来走合作化道路的原因在于,提高农业产量或提高农业生产力,解决农业发展同工业发展不相适应的矛盾。1956年三大改造完成,所以“农民的个体私有制” 在1956年转变为“社会主义集体所有制”。

(3)根据材料三表格,结合所学知识可知,小岗村的统计数字说明了农业生产发展迅速或粮食产量提高,农民收入增加。小岗村变化的原因在于家庭联产承包责任制的实行。

12.“两会”对国家的运作影响很大,因此每年都会受到高度关注。阅读材料,回答问题。

【两会由来】

材料一:“两会”是全国人民代表大会和中国人民政治协商会议的统称,从1959年开始,两会同步举行,从此,“两会”概念应运而生,1966-1975年,“两会”被迫停止,自1978年起,两会再次完全同步。

(1)第一届全国人民代表大会和第一届全国人民政治协商会议分别是什么时间召开的?分别取得了怎样的成果?(各一例即可)

(2)材料一中“两会”被迫停止受哪一事件的影响?“两会再次完全同步”与哪一转折性的会议有关?

【两会热点】

材料二:两会提议必须把农村改革放在突出位置,要加快构建新型农业经营体系,通过市场化手段,让农村“沉睡的资本”得以“活”过来。

(3)两会提议必须把“农村改革”放在突出位置,请你写出新中国成立后不同时期我党为解决农村问题而采取的措施(两例即可)。

材料三:随着高铁施工的进程,百年京张铁路已在分段拆除,为此铁路隧道专家王梦恕提议,京张铁路在中国铁路发展史上具有重要的地位,它独特的路轨设计是中国工程技术界的光荣,它蕴含的民族精神是国人永远的骄傲,这条铁路是工业文明走进中国