第5章-除草剂

- 格式:ppt

- 大小:1.43 MB

- 文档页数:34

河南农大植保·制药工程专业农药学1复习题第一章农药学的基本概念一、名词解释1. 农药2. 毒力与药效3. 剂量4. 死亡率与校正死亡率(写出公式)5. LD 50与LC 506. ED 50与EC 507. 农药毒性与毒力8. 急性毒性与慢性毒性9.安全性指数1.农药:指用于预防、消灭或者控制为害农业、林业的病、虫、草和其它有害生物以及有目的地调节、控制、影响植物和有害生物代谢、生长、发育、繁殖过程的化学合成或者来源于生物、其它天然产物及应用生物技术生产的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。

2. 毒力与药效毒力:指药剂本身对不同生物发生直接作用的性质和程度。

一药效:是药剂本身和多种因素综合作用而对不同生物产生的效应的性质和程度。

3. 剂量:是生物个体或生物单位体重所接受的有效成分的量。

4. 死亡率与校正死亡率(写出公式)死亡率:是反映杀虫剂药效的一个最基本的指标,是指药剂处理后,在一个种群中被杀死个体的数量占群体(供试总虫数)的百分数。

在不用药剂处理的对照组中,往往出现自然死亡的个体,因此需要校正。

一般采用Abbort 校正公式进行校正。

校正死亡率(%)=5.LD 50与LC 50致死中量(LD 50)(medium lethal dosage):杀死供试昆虫群体内50%的个体所需要的药剂剂量。

致死中浓度(LC 50)(medium lathal concentration):杀死供试昆虫群体内50%的个体所需要的药剂浓度。

6. ED 50与EC 50有效中量(EC 50):有效中浓度(EC 50):7. 农药毒性与毒力农药毒性:习惯上将农药对高等动物的毒害作用称为毒性。

毒力:一般指农药对有害生物的毒害作用称为毒力。

100(%)?=供试总虫数死虫数死亡率100-对照组生存率处理组生存率对照组生存率8. 急性毒性与慢性毒性急性毒性:一些毒性较大的农药如经误食或皮肤接触及呼吸道进入人体内,在短期内可出现不同程度的中毒症状,如头昏、恶心、呕吐、抽搐、痉挛、呼吸困难、大小便失禁等。

《海水养殖动物病害学》第五章教学基本内容与要求“常用药物及其作用机理简介”第五章常用药物及其作用机理简介1.本章教学时间:3学时2.本章教学目的与要求:了解常见水产药物的作用机理,掌握水产病害防治中常用药物的种类、使用方法以及水产养殖中选择合适水产药物的基本原则,学会在确定病因后采取使用合适的病害防治药物。

3.本章教学重点:水产病害防治中常用药物的种类和使用方法、水产无公害养殖的药物使用原则与要求、水产养殖常用的给药方法。

4.本章教学难点:不同水产病害防治药物的使用范围极其作用机理,不同给药方法的优点与缺点。

5.本章教学方法:教师讲授,通过图表比较分析不同药物的特点及其使用范围,通过讨论加深学生对水产无公害养殖的认识。

6.本章教学手段:多媒体教学。

ar7.本章课程引入方法:海水养殖动物发生了疾病该怎么办?(用药物进行治疗);在病害防治中是否存在万能药物?8.本章参考文献(1)Ashida M. Purification and characterization of prophenoloxi-dase from hemolymph of the silk worn Bombyx Mori. Archs Biochem Biophys, 1971,144:749 ~ 762.(2)姜卫国,谢玉坎,司徒竞. 合浦珠母贝的多毛虫寄生病继发性脓疡(俗称“黑心肝病”)的研究:II. 饱和盐水的杀虫防治. 见:中国科学院南海海洋研究所编,珍珠贝论文集. 北京:科学出版社,1984,69-74(3)王雷、李光友、毛远兴. 口服免疫型药物对养殖中国对虾病害防治作用的研究. 海洋与湖沼, 1994, (5):486~492(4)夏冬. 特种水产养殖常用消毒剂。

科学养鱼,2001(11):3~4。

(5)周永灿,等.几种常见水体消毒剂的消毒效果. 王清印主编:海水健康养殖的理论与实践,海洋出版社,2003, p442-226.(6)谢玉坎,林碧萍,许志坚。

第五章植物体内有机物的代谢1.植物的初生代谢和次生代谢关于糖类脂类核酸和蛋白质的合成和分解过程,在生物化学课程中已将讨论过,在此不重复。

这里重点讨论它们之间的相互关系。

卡尔文循环、糖酵解、三羧酸循环和戊糖磷酸途径是有机体代谢的主干,它筑起了生命活动的舞台,是各种有机物代谢的基础,这个主干来源于光合作用,形成蔗糖和淀粉;通过呼吸作用,分解糖类,产生各种中间产物,进一步为脂类、核酸和蛋白质的合成提供底物。

糖和脂类是相互转变的,因为甘油可逆转为己糖,而脂肪酸分解为乙酰辅酶A后可再转变为糖。

氨基酸的碳架——α-酮酸主要来源于糖代谢的中间产物,糖与蛋白质之间可以互相转变,丙酮酸、乙酰辅酶A、α-酮戊二酸和草酰乙酸等中间产物在它们之间的转变过程中起着枢纽作用。

核苷酸的核糖来源于戊糖磷酸代谢,碱基则是由氨基酸及其代谢产物组成的。

糖类、脂类、核酸和蛋白质等是初生代谢产物(primary metabolites),植物体中还有许多其他有机物,如萜类、酚类和生物碱等,它们是由糖类等有机物次生代谢衍生出来的物质以,因此成为次生代谢产物(sevondarymetabolites)。

次生代谢产物贮存在夜泡或细胞壁中,是代谢的最终产物,除了极少数之外,大部分不再参加代谢活动。

某些次生代谢产物是植物生命活动必需的,如吲哚乙酸、赤霉素等植物激素,叶绿素、类胡萝卜素和花色素等色素以及木质素等属于次生代谢产物。

它们的存在使植物体具有一定的色、香、味,吸引昆虫或动物来传粉和传播种子;某些植物产生对植物本身无毒而对动物或微生物有毒的次生代谢产物,防御天敌吞食,保存自己;因此次生代谢产物的产生是植物在长期进化中对生态环境适应的结果。

某些次生产物往往是重要的药物(如奎宁碱)或工业原料(如橡胶),深受人们的重视。

植物的次生代谢产物可分3类:萜类、酚类和含氮次生化合物,它们的生物合成过程如图5-2所示。

2.萜类一、萜类的种类萜类或类萜是植物界中广泛存在的一类次生代谢物质,一般不溶于水。

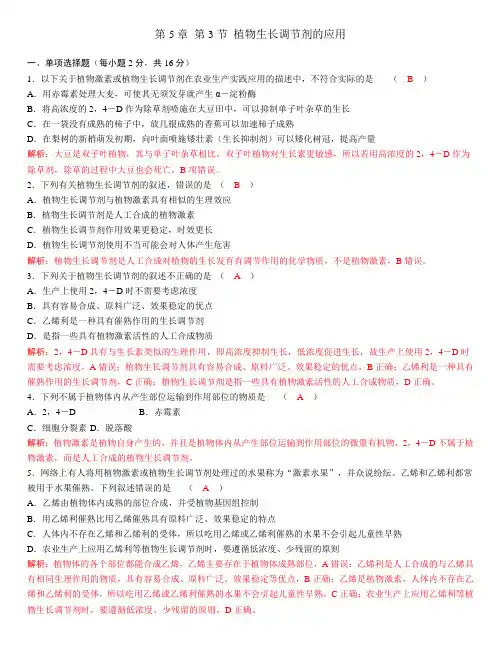

第5章第3节植物生长调节剂的应用一、单项选择题(每小题2分,共16分)1.以下关于植物激素或植物生长调节剂在农业生产实践应用的描述中,不符合实际的是(B)A.用赤霉素处理大麦,可使其无须发芽就产生α-淀粉酶B.将高浓度的2,4-D作为除草剂喷施在大豆田中,可以抑制单子叶杂草的生长C.在一袋没有成熟的柿子中,放几根成熟的香蕉可以加速柿子成熟D.在梨树的新梢萌发初期,向叶面喷施矮壮素(生长抑制剂)可以矮化树冠,提高产量解析:大豆是双子叶植物,其与单子叶杂草相比,双子叶植物对生长素更敏感,所以若用高浓度的2,4-D作为除草剂,除草的过程中大豆也会死亡,B项错误。

2.下列有关植物生长调节剂的叙述,错误的是(B)A.植物生长调节剂与植物激素具有相似的生理效应B.植物生长调节剂是人工合成的植物激素C.植物生长调节剂作用效果更稳定,时效更长D.植物生长调节剂使用不当可能会对人体产生危害解析:植物生长调节剂是人工合成对植物的生长发育有调节作用的化学物质,不是植物激素,B错误。

3.下列关于植物生长调节剂的叙述不正确的是(A)A.生产上使用2,4-D时不需要考虑浓度B.具有容易合成、原料广泛、效果稳定的优点C.乙烯利是一种具有催熟作用的生长调节剂D.是指一些具有植物激素活性的人工合成物质解析:2,4-D具有与生长素类似的生理作用,即高浓度抑制生长,低浓度促进生长,故生产上使用2,4-D时需要考虑浓度,A错误;植物生长调节剂具有容易合成、原料广泛、效果稳定的优点,B正确;乙烯利是一种具有催熟作用的生长调节剂,C正确;植物生长调节剂是指一些具有植物激素活性的人工合成物质,D正确。

4.下列不属于植物体内从产生部位运输到作用部位的物质是(A)A.2,4-D B.赤霉素C.细胞分裂素 D.脱落酸解析:植物激素是植物自身产生的,并且是植物体内从产生部位运输到作用部位的微量有机物,2,4-D不属于植物激素,而是人工合成的植物生长调节剂。

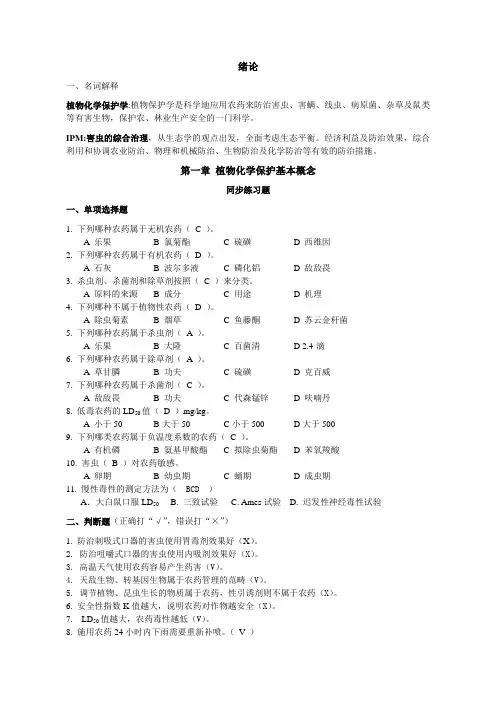

绪论一、名词解释植物化学保护学:植物保护学是科学地应用农药来防治害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类等有害生物,保护农、林业生产安全的一门科学。

IPM:害虫的综合治理,从生态学的观点出发,全面考虑生态平衡。

经济利益及防治效果,综合利用和协调农业防治、物理和机械防治、生物防治及化学防治等有效的防治措施。

第一章植物化学保护基本概念同步练习题一、单项选择题1. 下列哪种农药属于无机农药(C )。

A 乐果B 氯菊酯C 硫磺D 西维因2. 下列哪种农药属于有机农药(D )。

A 石灰B 波尔多液C 磷化铝D 敌敌畏3. 杀虫剂、杀菌剂和除草剂按照(C )来分类。

A 原料的来源B 成分C 用途D 机理4. 下列哪种不属于植物性农药(D )。

A 除虫菊素B 烟草C 鱼藤酮D 苏云金杆菌5. 下列哪种农药属于杀虫剂(A )。

A 乐果B 大隆C 百菌清D 2.4-滴6. 下列哪种农药属于除草剂(A )。

A 草甘膦B 功夫C 硫磺D 克百威7. 下列哪种农药属于杀菌剂(C )。

A 敌敌畏B 功夫C 代森锰锌D 呋喃丹8. 低毒农药的LD50值(D )mg/kg。

A 小于50 B大于50 C小于500 D大于5009. 下列哪类农药属于负温度系数的农药(C )。

A 有机磷B 氨基甲酸酯C 拟除虫菊酯D 苯氧羧酸10. 害虫(B )对农药敏感。

A 卵期B 幼虫期C 蛹期D 成虫期11. 慢性毒性的测定方法为( BCD )A.大白鼠口服LD50 B. 三致试验 C. Ames试验 D. 迟发性神经毒性试验二、判断题(正确打“√”,错误打“×”)1. 防治刺吸式口器的害虫使用胃毒剂效果好(X)。

2. 防治咀嚼式口器的害虫使用内吸剂效果好(X)。

3. 高温天气使用农药容易产生药害(V)。

4. 天敌生物、转基因生物属于农药管理的范畴(V)。

5. 调节植物、昆虫生长的物质属于农药,性引诱剂则不属于农药(X)。

6. 安全性指数K值越大,说明农药对作物越安全(X)。

人教选择性必修1单元核心知识点总结第5章植物生命活动的调节第1节植物生长素1.鲍森·詹森的实验证明,胚芽鞘尖端产生的“影响”可以透过琼脂片传递给下部。

(P91)2.拜尔的实验证明,胚芽鞘的弯曲生长,是由于尖端产生的影响在其下部分布不均匀造成的。

(P91)3.温特的实验进一步证明胚芽鞘的弯曲生长确实是由一种化学物质引起的。

温特认为这可能是一种和动物激素类似的物质,并把这种物质命名为生长素。

(P92)4.向光性原理:胚芽鞘尖端产生生长素(与光照无关);单侧光刺激时,胚芽鞘尖端感受单侧光刺激,并将产生的生长素在尖端先横向运输,再向下极性运输,从而使背光侧生长素分布得多,生长得快,向光侧生长素分布得少,生长得慢。

即向光性外因是单侧光刺激,内因是生长素分布不均匀。

5.有学者根据一些实验结果提出,植物向光性生长,是由单侧光照射引起某些抑制生长的物质分布不均匀造成的。

(P92“相关信息”)6.植物体内没有分泌激素的腺体。

7.生长素主要的合成部位有芽、幼嫩的叶和发育中的种子,在这些部位,色氨酸经过一系列反应可转变成生长素,在胚芽鞘、芽、幼叶和幼根中,生长素的运输方向是极性运输,即从形态学上端运输到形态学下端(属于跨膜运输中的主动运输),而在成熟组织中,生长素可以通过输导组织进行非极性运输。

(P93)8.生长素多分布在生长旺盛的部位,如胚芽鞘、芽和根尖的分生组织、形成层、发育中的种子和果实等处。

(P93)9.在植物体内,生长素在细胞水平上起着促进细胞伸长生长、诱导细胞分化等作用;在器官水平上则影响器官的生长、发育,如促进侧根和不定根发生,影响花、叶和果实发育等。

(P93)10.生长素首先与生长素受体特异性结合,引发细胞内发生一系列信号转导过程,进而诱导特定基因的表达,从而产生效应。

(P93“小字内容”)第2节其他植物激素1.列表比较几种植物激素2.各种植物激素并不是孤立地起作用,而是多种激素共同调控植物的生长发育和对环境的适应。

第五章植物病虫害综合防治(知识点结构)一、植物病虫害调查与统计(一)田间调查的内容与方法1、意义与原则:要掌握病虫害的发生情况、造成损失大小及防治效果,必须进行田间调查。

原则:明确调查任务,对象和目的要求,写出调查计划,提出科学调查方法。

调查中要实事求是,防止主观片面。

2、调查的种类:由调查目的决定,分为三类:(1)主要病虫害调查:调查当地农、果、菜、林木等主要病虫害发生时期、数量等情况及防治效果。

目的为测报和更好防治提供依据。

是需要经常进行的一类重要病虫害调查。

(2)病虫害的普查:调查一种植物或某一地区病虫害种类、优势种及危害程度、分布范围。

目的是了解病虫害发生的基本情况,以为后工作开展提供资料。

属于病虫害的一般性普查。

(3)专题性调查:为解决病虫害发生及防治中存在的某一问题(简化调查方法、明确防治标准、提高防治效果)进行的调查。

属于研究性调查3、病虫害田间调查方法:(1)、调查时间和次数:A、时期:根据调查目的确定。

一般在病虫发生盛期。

若一次调查几种作物或一种作物几种病虫害,可选一个适中时期。

B、次数:根据调查目的确定。

一般发生为害,调查一次即可。

若观察病虫发生发展,应用于预测预报,必须全生育期多次调查。

(2)选点取样:应选有代表性的田块。

取样必须有代表性,能够正确反应田间发生的实际情况。

选点取样数目和方法由病虫种类、性质和环境决定。

常用取样方法有:棋盘式、五点式、对角线式、平行线和“Z”字形。

4、调查数据的记载方法:无论任何调查,都应有记载,并要求准确具体。

调查资料要完整系统,不能残缺不全。

一般常用表格记载:一种是原始记录表(尽可能充分反映病虫害在田间的发生实况)一种是整理表(把原始表中数字经过初步整理,简要表达出来)(二)调查数据的统计分析:是分析病虫发生情况和估计由病虫为害所造成损失的主要依据。

1、被害率:是一种最简单反映病虫为害程度的指标。

并不表示损失程度。

公式:被害率(%)=被害株(叶、果)数/调查株(叶、果)数X1002、虫口密度:表示一定数量的植株上或面积内的害虫数量。

第3节植物生长调节剂的应用课标内容要求核心素养对接举例说明生长素、细胞分裂素、赤霉素、脱落酸和乙烯等植物激素及其类似物在生产上得到了广泛应用。

社会责任——基于植物激素及其类似物在生产上得到了广泛应用,分析其利与弊,探讨科学、社会、技术与环境之间的相互关系。

一、植物生长调节剂的类型和作用1.植物生长调节剂(1)概念:由人工合成的,对植物的生长、发育有调节作用的化学物质。

(2)原因:植物体内的激素含量非常少,提取困难。

(3)优点:原料广泛,容易合成,效果稳定。

2.植物生长调节剂从分子结构看的类型(1)分子结构和生理效应与植物激素类似,如吲哚丁酸。

(2)分子结构与植物激素完全不同,但具有与植物激素类似的生理效应,如α萘乙酸(NAA)、矮壮素等。

3.植物生长调节剂的作用(1)对于提高作物产量、改善产品品质等起到很好的作用。

(2)减轻人工劳动。

4.我国对于植物生长调节剂的生产、销售和使用的有关规定(1)植物生长调节剂必须经国家指定单位检验并进行正规田间试验,充分证明其效益,无毒、无害方可批准登记;(2)在销售中禁止夸大植物生长调节剂的功能;(3)禁止在肥料中添加植物生长调节剂。

二、植物生长调节剂的施用1.施用注意事项(1)在生产上首先需要根据实际情况,选择恰当的植物生长调节剂。

(2)要综合考虑施用目的、效果和毒性,调节剂残留、价格和施用是否方便等因素。

(3)对于某种植物生长调节剂来说,施用浓度、时间、部位及施用时植物的生理状态和气候条件等,都会影响施用效果,施用不当甚至会影响生产。

2.具体生产问题应用(1)要促进扦插枝条生根,我们可以选用生长素类植物生长调节剂。

①原理:生长素类生长调节剂的生理作用与其浓度有很大关系。

因此农业生产上寻找最佳浓度范围非常有意义。

②处理插条的方法⎩⎨⎧浸泡法沾蘸法(2)要对果实催熟,可以选择乙烯利。

判断对错(正确的打“√”,错误的打“×”)1.α萘乙酸(NAA)、2,4-D 等都是在生产上广泛应用的生长素。

第六章除草剂复习题一、名词解释:1、时差选择性:对作物有较强毒性的除草剂,利用作物与杂草发芽及出苗期早晚的差异而形成的选择性,称为时差选择性。

2、空间位差选择性:一些行距较宽且作物与杂草有一定高度比的作物田或果园、树木、橡胶园等,可采用定向喷雾或保护性喷雾措施,使作物接触不到药液或仅仅是非要害部位接触到药液,而只喷在杂草上。

这一施药方法称为生育期行间处理法。

3、位差选择:一些除草剂对作物具有较强的毒性,施药时可利用杂草与作物在土壤内或空间中位置的差异而获得选择性。

4、土壤位差选择性:利用作物和杂草的种子或根系在土壤中位置的不同,施用除草剂后,使杂草种子或根系接触药剂,而作物种子或根系不接触药剂,来杀死杂草,保护作物安全。

5、形态选择性:利用作物与杂草的形态差异而获得的选择性,称为形态选择性。

6、生理选择性:植物的茎叶或根系对除草剂的吸收和传导的差异所产生的选择性,称为生理选择性。

7、生物化学选择性:利用除草剂在植物体内生物化学反应的差异产生的选择性,称为生物化学选择性。

这种选择性在作物田应用,安全性高,属于除草剂真正意义的选择性。

二、填空题1、除草剂的选择性可分为、、、和等。

时差和位差选择性、形态选择性、生理选择性、生物化学选择性、利用保护物质或安全剂而获得的选择2、除草剂在植物体内的输导途径,可分为、和。

共质体系输导、质外体系输导、质外一共质体系输导3、2,4—D为除草剂,低浓度,高浓度。

选择性内吸传导性激素型、可促进植物生长、抑制植物生长。

4、农业杂草防除有、、、等方法。

农业除草法、机械除草法、生物除草法、化学除草法5、除草剂按作用方式可分为和;按在植物体内的输导性可分为和;按使用方法可分为和。

非选择性除草剂(又称灭生性除草剂)、选择性除草剂;输导型除草剂、非输导型除草剂(触杀型除草剂);土壤处理除草剂、茎叶处理除草剂6、除草剂土壤位差选择性可分为、。

土壤位差选择性、空间位差选择性7、除草剂生理选择性可分为、。