高晓英科学集体备课记录

- 格式:doc

- 大小:18.50 KB

- 文档页数:6

(2010—2011学年度第一学期)学校印庄乡四各庄小学学科科学班级五年级教师徐璐琳五年级上册科学学科教学计划一、全册教学目标:1、了解生物生长的需要、生物与环境的关系、人与环境的关系、人与环境和谐相处的重要性。

2、学会用对比实验的方法进行科学探究。

3、能研究冷和热的一些基本的现象,了解热传递的方法、衣服的颜色、风的形成以及保温和散热的方法。

4、了解地震、火山的现象。

5、重视环境问题,并注意保护我们的家园。

6、注意在教学过程中培养学生的科学素养和科学探究能力二、教材分析与学生情况分析:(一)、本册教材的特点1、原自然课本上的传统实验较少,主要是与学生生活联系密切的探究性实验。

以往的教材,例如:四年级下册,自然课本上的传统实验较多,教师们可以直接到仪器室借来实验仪器进行实验。

这样的实验因为很典型,老师们在教学时一般都能做,即使不是分组,也能做演示实验。

学生们或多或少的会有所收获。

但本册教材中像这样的传统实验较少。

主要是一些不用实验仪器而与学生生活联系密切的探究性实验,并且有些实验还需要较长的时间。

例如:《小苗的诞生》这一课,种子发芽需要几天的时间,这样的实验,往往因为费时费力,而不能得到很好的落实,成了在教材上念实验。

学生的探究能力没有得到根本的锻炼和提高。

这样做是不足取的,而是应该根据教学需要,准备充足的实验材料,让学生在课堂上得到充分的活动,完成探究任务。

如果课内无法完成,可以布臵学生早做准备,甚至提前几天做好实验的准备工作。

需要在课后继续探究的,可以布臵学生课后完成。

这样不仅拓宽了课堂容量,让学生热爱科学、学习科学,而且有利于学生课后仍然保持浓厚地探究兴趣,大大提高了学生的科学探究能力。

2、根据学生的年龄特点,增加了专题研究。

以往的教材中因为学生年龄小,没有安排专题研究,而这一学期随着学生年龄的增长,探究能力有所提高,课本中增加了三个专题研究:(1)、生物的生活环境。

(2)、关于山地的研究。

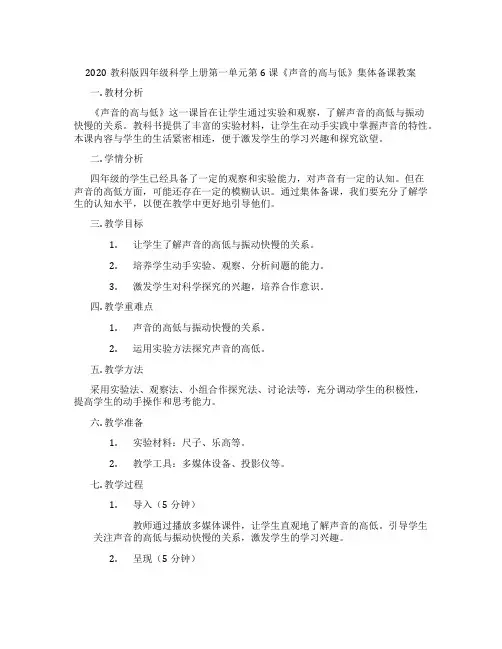

2020教科版四年级科学上册第一单元第6课《声音的高与低》集体备课教案一. 教材分析《声音的高与低》这一课旨在让学生通过实验和观察,了解声音的高低与振动快慢的关系。

教科书提供了丰富的实验材料,让学生在动手实践中掌握声音的特性。

本课内容与学生的生活紧密相连,便于激发学生的学习兴趣和探究欲望。

二. 学情分析四年级的学生已经具备了一定的观察和实验能力,对声音有一定的认知。

但在声音的高低方面,可能还存在一定的模糊认识。

通过集体备课,我们要充分了解学生的认知水平,以便在教学中更好地引导他们。

三. 教学目标1.让学生了解声音的高低与振动快慢的关系。

2.培养学生动手实验、观察、分析问题的能力。

3.激发学生对科学探究的兴趣,培养合作意识。

四. 教学重难点1.声音的高低与振动快慢的关系。

2.运用实验方法探究声音的高低。

五. 教学方法采用实验法、观察法、小组合作探究法、讨论法等,充分调动学生的积极性,提高学生的动手操作和思考能力。

六. 教学准备1.实验材料:尺子、乐高等。

2.教学工具:多媒体设备、投影仪等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过播放多媒体课件,让学生直观地了解声音的高低。

引导学生关注声音的高低与振动快慢的关系,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(5分钟)教师展示尺子伸出桌面的长度,让学生观察尺子振动的快慢,并发出声音。

学生初步感受声音的高低。

3.操练(10分钟)学生分组进行实验,用尺子、乐高等物品自己尝试制造不同音高的声音,并观察振动快慢与声音高低的关系。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

4.巩固(10分钟)教师学生进行实验成果分享,让学生讲述实验过程中发现的声音高低与振动快慢的关系。

引导学生进行思考和讨论,巩固所学知识。

5.拓展(10分钟)教师引导学生思考:声音的高低在生活中有哪些应用?学生举例说明,如音乐、电影等。

进一步拓展学生的知识视野。

6.小结(5分钟)教师总结本节课所学内容,强调声音的高低与振动快慢的关系。

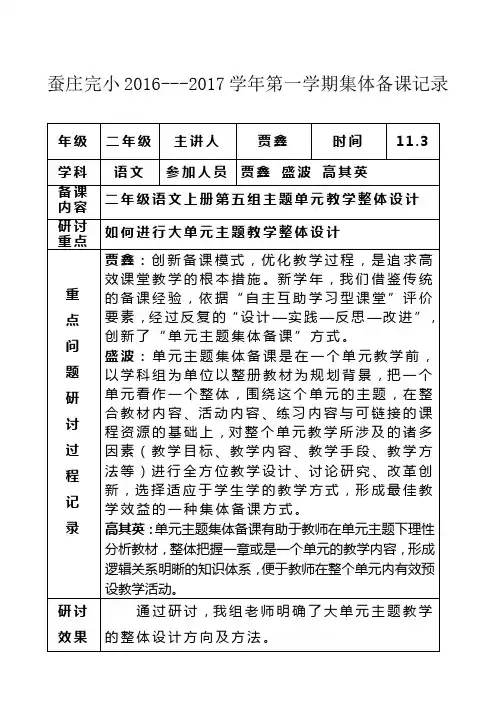

蚕庄完小2016---2017学年第一学期集体备课记录第五组:友好相处,团结合作(初案)单元概述:本组围绕“友好相处,团结合作”这一专题,安排了11篇文章,其中课文6篇,《小学语文基础训练》文章5篇。

教学本组教材,要让学生学会反思自己的言行,克服自私、任性、以自我为中心等不良品格,学会多为被人着想,学会欣赏别人、尊重别人、谅解别人养成豁达的性格,保持健康的心态,成为受大家欢迎的人。

设计理念:以单元主题阅读教学法策略为指导,以单元主题为线,以自主阅读为重点,完成11篇文章的阅读,在分享阅读的基础上,唤起学生对主题的领悟与理解,引导学生在学习和生活中注意与人友好相处、团结合作。

教学内容:1.鲁教版小学语文第三册第五单元本有一篇«识字5»,四篇精读课文«称赞»、«蓝色的树叶»、«纸船和风筝»、《从现在开始》,略读课文《小蚂蚁赶路》。

2.《小学语文基础训练》文章:《为别人喝彩》,《友谊的分量》,《一朵不结果的花》,《偷油的老鼠》,《两头小驴》。

3.《语文园地一》:《走山路》教学目标:“一主”目标:1、识60个生字,会写49个字。

2、正确、流利、有感情地朗读课文,体会课文中蕴涵的道理。

“两翼”目标:1.阅读《小学语文基础训练》文章5篇,《语文园地一》文章1篇,背诵喜爱的文章。

2.有团结合作的意识。

有积累谚语的兴趣。

教学重点、难点:重点:认识60个生字,会写49个字。

难点:学着发现别人身上的优点,懂得人与人之间应该互相帮助,对怎样交朋友和维护友谊有一定的感受,懂得要尊重别人的生活习惯,要尊重别人。

第十四课时基础训练。

第十五课时单元检测。

第十六课时讲评试卷第五组:友好相处,团结合作(共案)单元概述:本组围绕“友好相处,团结合作”这一专题,安排了11篇文章,其中课文6篇,《小学语文基础训练》文章5篇。

教学本组教材,要让学生学会反思自己的言行,克服自私、任性、以自我为中心等不良品格,学会多为被人着想,学会欣赏别人、尊重别人、谅解别人养成豁达的性格,保持健康的心态,成为受大家欢迎的人。

六年级上册科学教案第五单元21 蔚蓝色的宝库|冀教版事实上,任何一门学科都离不开死记硬背,关键是经历有技巧,“死记”之后会“活用”。

不记住那些基础知识,如何会向高层次进军?专门是语文学科涉猎的范畴专门广,要真正提高学生的写作水平,单靠分析文章的写作技巧是远远不够的,必须从基础知识抓起,每天挤一点时刻让学生“死记”名篇佳句、名言警句,以及丰富的词语、新颖的材料等。

如此,就会在有限的时刻、空间里给学生的脑海里注入无限的内容。

日积月累,积少成多,从而收到水滴石穿,绳锯木断的功效。

教学目标事实上,任何一门学科都离不开死记硬背,关键是经历有技巧,“死记”之后会“活用”。

不记住那些基础知识,如何会向高层次进军?专门是语文学科涉猎的范畴专门广,要真正提高学生的写作水平,单靠分析文章的写作技巧是远远不够的,必须从基础知识抓起,每天挤一点时刻让学生“死记”名篇佳句、名言警句,以及丰富的词语、新颖的材料等。

如此,就会在有限的时刻、空间里给学生的脑海里注入无限的内容。

日积月累,积少成多,从而收到水滴石穿,绳锯木断的功效。

1、能通过对搜集到的资料进行分析,并能将搜集到的海洋资源进行分类,并将搜集到的资料设计成生动、易明白的方式进行展现。

“教书先生”可能是市井百姓最为熟悉的一种称呼,从最初的门馆、私塾到晚清的学堂,“教书先生”那一行当如何说也确实是让国人景仰甚或敬畏的一种社会职业。

只是更早的“先生”概念并非源于教书,最初显现的“先生”一词也并非有传授知识那般的含义。

《孟子》中的“先生何为出此言也?”;《论语》中的“有酒食,先生馔”;《国策》中的“先生坐,何至于此?”等等,均指“先生”为父兄或有学问、有德行的长辈。

事实上《国策》中本身就有“先生长者,有德之称”的说法。

可见“先生”之原意非真正的“教师”之意,倒是与当今“先生”的称呼更接近。

看来,“先生”之本源含义在于礼貌和尊称,并非具学问者的专称。

称“老师”为“先生”的记载,首见于《礼记?曲礼》,有“从于先生,不越礼而与人言”,其中之“先生”意为“年长、资深之传授知识者”,与教师、老师之意差不多一致。

第十八课勺柄是怎样变热的教学目标:科学知识1能归纳出热能从温度高的物体传向温度低的物体,在同一物体中热从温度高的部分传向温度低的部分。

2.能说出生活中常见的热传导现象。

科学探究1.能根据物体由冷变热的现象提出探究性问题。

2.能对探究问题作出假设。

3.能设计热传导实验方案。

4.能按照实验方案进行实验,观察实验现象。

5.能运用科学语言、概念图、统计图表等方式记录整理信息,表述探究结果。

6.能运用分析、比较、推理等方法得出实验结论。

7.能对探究活动进行反思与评价。

科学态度1.能对勺柄冷热的变化表现出探究兴趣。

2.能用新的方法、新的材料设计实验方案。

3.能与他人合作学习、沟通交流,形成集体的实验方案和结论。

科学、技水、社会与环境(STSE)1.能列举出热传导在生产和生活中的应用。

2.能说出热传导技术的发展和应用影响着人们的生产与生活。

教学过程:第一课时(一)创设情境,提出问题1.引导:(出示热水杯和金属勺)把金属勺放到热水中,用手捏住柄上端,1分钟后有什么感觉,勺柄变热了吗?2.提问:勺柄是怎样变热的?(二)联系实际,猜想假设1.思考:刚把金属勺放入热水中时,勺子的哪一部分是热的,哪一部分是凉的?勺柄是如何热起来的?2.假设:我认为热可能是从离热水近的一端传向离热水远的一端。

(三)提供思路,设计实验1.讲解:设计实验时首先要确定该实验的目的是什么(热在物体中是怎样传递的),并根据实验目的确定实验要素(热源、传热物体、传热现象);接着根据实验要素设计实验条件,如用什么做热源、传热物体,用什么方法能够观察到传热现象;然后从以上三个要素中各选择一个条件进行组合,构建多个抽象的实验模型;最后根据实验材料设计具体的实验模型。

2.出示设计要求:利用概念图呈现设计思路,利用简图呈现设计的实验模型;比一比,哪个组设计的数量多、科学、可行。

3.设计:学生设计实验方案,教师巡视指导。

4.汇报:指定学生汇报自己设计的实验方案,引领学生选择科学、可行的实验模型,并对设计实验数量多、具有独特性的小组进行表扬。

【素材积累】

1、不求与人相比,但求超越自己,要哭旧哭出激动的泪水,要笑旧笑出成长的性格。

倘若你想达成目标,便得摘心中描绘出目标达成后的景象;那么,梦想必会成真。

求人不如求己;贫穷志不移;吃得苦中苦;方为人上人;失意不灰心;得意莫忘形。

桂冠上的飘带,不是用天才纤维捻制而成的,而是用痛苦,磨难的丝缕纺织出来的。

你的脸是为了呈现上帝赐给人类最贵重的礼物——微笑,一定要成为你工作醉大的资产。

2、不求与人相比,但求超越自己,要哭旧哭出激动的泪水,要笑旧笑出成长的性格。

倘若你想达成目标,便得摘心中描绘出目标达成后的景象;那么,梦想必会成真。

求人不如求己;贫穷志不移;吃得苦中苦;方为人上人;失意不灰心;得意莫忘形。

桂冠上的飘带,不是用天才纤维捻制而成的,而是用痛苦,磨难的丝缕纺织出来的。

你的脸是为了呈现上帝赐给人类最贵重的礼物——微笑,一定要成为你工作醉大的资产。

2017--2018年下学期八年级英语备课组工作计划组长:孙晓娜一、集体备课研究的指导思想及目的:本学期将从我校实际出发,以科学发展观为指导,全面贯彻教育方针,积极推进素质教育,深化教育改革,致力教育创新,坚持正确的办学方向。

以学校教科室对备课组的要求为指导思想,提升教科研意识,提高教育科研能力,规范课题研究的过程管理,营造积极主动的教科研氛围。

为认真贯彻落实好学校本学期教科室工作计划,八年级英语备课组将以英语新课程标准为指导,以探索中考思路和提高英语教学质量为目标,以培养学生英语素养和传授英语知识为重点。

在教学中积极倡导自主、合作、探究的学习方式,继续深化完善“三以五疑”的课堂改革,把重点放在教师集体备课和小组合作学科教学的有效性研究上,为学生英语素养的全面发展而努力。

通过集体备课活动,探索新的课堂教育机制,实现教育的真正目的,培养学生的自学能力,合作能力,与他人交流的能力,创新能力,进一步解放老师和学生,实现教学思想的新突破。

二、基本情况分析八年级英语备课组共有十八名教学经验丰富的英语教师,工作热情高涨,定能胜任八年级的教学工作。

其中有多名一级教师。

上学期成绩不够理想,存在多方面原因,全体英语教师认真反思,力争本学期成绩有很大提高。

三、集体备课的任务要求:集体备课要严格按照教学用常规及“小组合作”的教学要求,并结合八年级英语新课标的特点进行。

1、做到五备:备课程标准,备教材、备教法、备学生、备教学程序。

2、研好五点:每节课研透知识点、能力点、重难点、教育情感培养点,以及知识渗透点。

3、做到三定:定时间、定内容、定中心发言人。

4、三段式:采取个人----集体----个人的方式。

5、五统一:统一教学目标、教学进度、备课内容、课堂训练、单元测试。

在授课的过程中,教学方法不求统一,每个教师都可以自由发挥,大力倡导反思性教学,反思教学得与失,从而使自身的教学更加成熟,更加完美。

四、集体备课的措施:通过集体备课实现师资优化和高水平均衡发展。

《声音是怎样产生的》教学设计博兴县教研室高晓莉教材分析本课是教科版小学《科学》教材四年级上册《声音》单元第二课时内容,通过让学生运用多种方法和常见材料来“制造声音”,了解声音的产生与振动的关系,建立起“声音是由物体振动产生的”初步感性认识。

共两大活动:1.使物体发出声音,提出核心问题并猜测。

出示三个反例使学生与先前认识产生冲突,提出猜测:声音是由物体振动产生的。

2.发声的物体都在振动吗?进一步验证声音是由物体振动产生的。

使物体发出声音会让一大部分学生产生错误的猜测,适时提出反例会引发学生进一步探究的欲望,他们会想进一步的观察发声物体。

振动概念要求学生了解,重点是使学生掌握声音是怎样产生的探究过程。

【教学目标】科学概念:声音是由物体振动而产生的。

过程与方法:经历制造声音,感受声音产生的过程。

能观察、比较、描述物体发声和不发声时的不同现象;能从多个物体发声的观察事实中对原因进行假设性解释;可以借助其他物体来观察不容易观察到的现象。

情感、态度、价值观:在探究的过程中,积极大胆地阐述自己的发现;乐于与他人合作,养成细致观察的习惯和态度。

【教学重点】经历探究声音产生原因的过程,在观察、比较、讨论、交流中理解“声音是由物体振动产生的”。

【教学难点】如何引导学生从实验中分析得出声音是由物体的振动产生的。

【教学准备】小组实验用:实验一:小军鼓(6个,放绿豆粒)、皮筋(每组3根)、尺子(每组1把)、记录表(一)。

(记录表装信封中,标号后,放在桌面)实验二:水槽(6个,装水)、烧杯(6个),矿泉水瓶(6个,挂小泡沫球),抹布(6块),镲(6对)、三角铁(6个,敲击小锤),记录表(二)。

(记录表装信封中,标号后,放在桌面)教师演示用:1.吉他2.音叉、小锤、(水槽盛水),铁架台、线挂乒乓球3.锣、鼓槌4.抹布1块课前活动:师:昨天我们已经见过面了,今天再见到大家老师非常高兴,为了表达我这种快乐的心情送给大家一首歌,想听吗?这是什么,吉他,唱一首《兰花草》,会唱的同学可以跟着一起唱,也可以打节奏。

高晓英科学集体备课记录

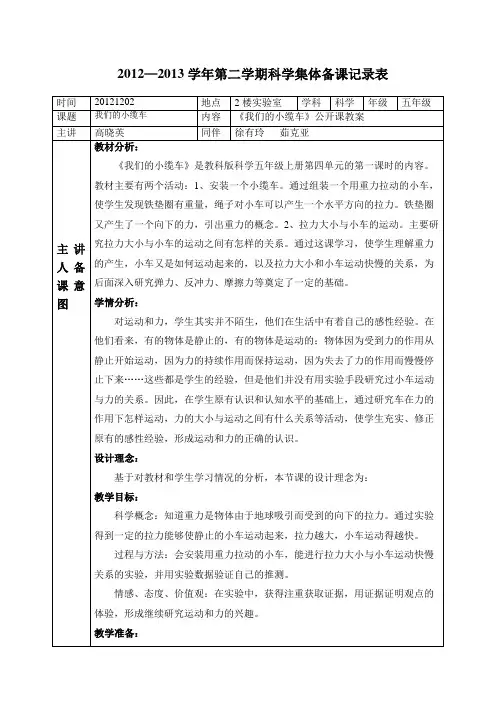

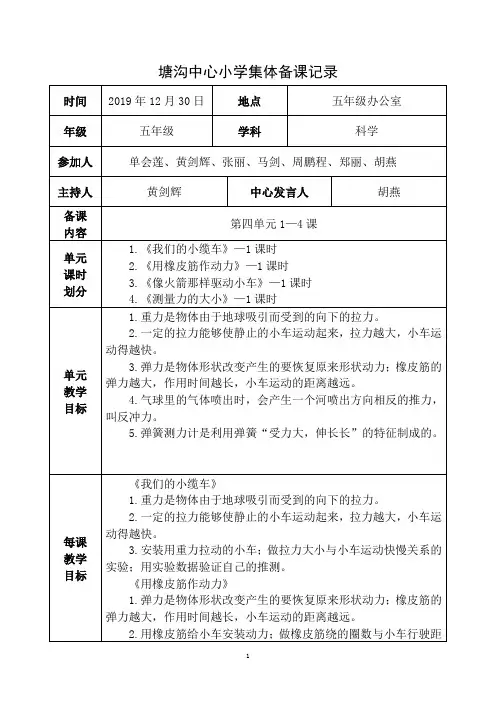

2012—2013学年第二学期科学集体备课记录表

20121202 时间地点 2楼实验室学科科学年级五年级我们的小缆车课题内容《我们的小缆车》公开课教案

主讲高晓英同伴徐有玲

教材分析:

《我们的小缆车》是教科版科学五年级上册第四单元的第一课时的内容。

教材主要有两个活动:1、安装一个小缆车。

通过组装一个用重力拉动的小车,使学生发现铁垫圈有重量,绳子对小车可以产生一个水平方向的拉力。

铁垫圈又产生了一个向下的力,引出重力的概念。

2、拉力大小与小车的运动。

主要研究拉力大小与小车的运动之间有怎样的关系。

通过这课学习,使学生理解重力主讲

的产生,小车又是如何运动起来的,以及拉力大小和小车运动快慢的关系,为人备

后面深入研究弹力、反冲力、摩擦力等奠定了一定的基础。

课意

学情分析: 图

对运动和力,学生其实并不陌生,他们在生活中有着自己的感性经验。

在

他们看来,有的物体是静止的,有的物体是运动的;物体因为受到力的作用从静止开始运动,因为力的持续作用而保持运动,因为失去了力的作用而慢慢停止下来……这些都是学生的经验,但是他们并没有用实验手段研究过小车运动与力的关系。

因此,在学生原有认识和认知水平的基础上,通过研究车在力的作用下怎样运动,力的大小与运动之间有什么关系等活动,使学生充实、修正原有的感性经验,形成运动和力的正确的认识。

设计理念:

基于对教材和学生学习情况的分析,本节课的设计理念为:

教学目标:

科学概念:知道重力是物体由于地球吸引而受到的向下的拉力。

通过实验得到

一定的拉力能够使静止的小车运动起来,拉力越大,小车运动得越快。

过程与方法:会安装用重力拉动的小车,能进行拉力大小与小车运动快慢关系

的实验,并用实验数据验证自己的推测。

情感、态度、价值观:在实验中,获得注重获取证据,用证据证明观点的体

验,形成继续研究运动和力的兴趣。

教学准备:

小组:实验用的小车一辆、粗线一根、挂铁垫圈的小钩一个(或为回形针)、铁

垫圈若干、秒表(或直接目测)、记录单。

教师:一些车的图片或影象。

教学过程:

一、谈话引入

师:同学们,你们玩过玩具小车吗,那你知道玩具小车运动起来的办法有哪些吗,学生回答。

师:玩具小车和真正的车有很大的不同,可是它们的运动却包含着许多相同的

科学道理。

现在我们来看看这些车是什么类型的车,都是靠什么动力运动的, 教师播放PPT图片。

请学生回答。

(图中是马车、汽车、电瓶车、缆车,用的动力分别是马的拉力、发动机的动力、电力和缆绳的拉力。

)

师:车可以使用不同的动力,缆车是用钢缆绳拉着前进的车,它可以轻松地爬上陡坡,是很有特色的运输工具。

今天,我们也来安装一个小缆车,并通过它来做研究。

板书:我们的小缆车

[设计意图:从学生熟悉的玩具车开始,激发起学生原有的生活经验,使学生对小车的安装和运动以及其与拉力之间的关系的研究产生兴趣。

]

二、安装一个小缆车

1、教师出示材料:小车、长绳、垫圈、回形针、PPT图片

让学生按照图安装一个小缆车。

小组在桌面上玩一玩小缆车,注意不要让小车冲出桌面。

师:在玩的过程中,看看你的缆车还需要怎样调整,

2、汇报、讨论

讨论的关键为:

(1)怎样不让小车掉下桌子去,

(2)垫圈在这里有什么作用,

[设计意图:先让学生按照图组装小车,之后由小组之间玩一玩小车,让学生在教师的引导下,自己在玩的过程中,自主发现其中的问题,再通过全班的讨论,对重力的概念形成一定的认识。

]

3、引出重力的概念

师:同学们说垫圈会拉着小车,让小车运动起来,是吗,其实,垫圈它有一个向下的力,所以小车能在桌面上运动起来。

这种力就是重力。

现在我们来看一些有关重力的资料,了解重力。

学生阅读资料。

师:现在你认识重力了吗,那在小组之间说说垫圈是如何让小车运动起来的。

小组派代表来说。

三、研究拉力大小与小车的运动之间的关系

1、推测

师:现在我们已经安装了一辆小缆车,请你推测一下,用多大的力能使小车运动起来,学生推测。

师:大小不同的拉力怎样影响着小车的运动,

生可能会说:拉力越大,小车运动越快,拉力越小,小车运动越慢。

师:其他同学都同意他的想法吗,

教师板书:拉力越大小车越快

越小 , 越慢

2、设计实验

师:这是我们班同学一致同意的想法,我们来设计实验来验证下,看能否证明我们的想法是正确的。

怎么做这个实验呢,

指名学生回答。

设计实验时,教师注意从这几个问题上引导:

(1) 怎样才能知道小车运动的快还是慢,用什么方法知道,

要控制好起点、终点。

用秒表来记时,没有秒表的小组就目测。

教师这里指导一下目测的方法。

(2) 拉力的大小用什么表示,用怎样的方法表示拉力变大,

用垫圈的个数来表示拉力大小。

一个一个地增加垫圈,观察小车的运动是怎样的。

再多个多个地增加垫圈,观察小车的运动怎样变化,作好记录。

(3) 注意点。

师:为了实验的准确性,我们还需要注意什么,

教师提示:出示记录单,并讲解一下怎样记录。

为了提高实验的准确性,我们在每次垫圈数相同的时候,做实验至少3次,谁来说说,为什么要这么多次, 生可能会说:因为在做的过程中也许第一次会出错,这样下面两次的实验就会准确些了。

师肯定学生的想法。

[设计意图:将拉力大小与小车运动之间的关系用实验设计出来,对学生来说,是有比较大的难度的。

因此,采取提示的方式引导学生思考设计实验时应该考虑哪些因素,使学生理解实验的科学性。

]

3、小组合作,进行实验。

4、汇报、交流

师:在实验中,你们有什么发现吗,把你的发现和大家分享吧。

学生小组代表汇报。

师:刚才我们猜测,拉力越大,小车运动越快,拉力越小,小车运动越慢。

你们觉得我们的猜测与这个实验一样吗,还需要补充的吗,

让学生们充分地用实验数据进行表达自己的想法。

5、形成小结

师:好,我们来整理一下思路,我们在研究大小不同的拉力怎样影响小车的运动,为什么要多个多个地增加垫圈,

是什么拉动了小车,拉力大小与小车运动有什么关系,学生回答。

小结(板书):拉力太小,小车不会动;拉力大到一定程度,小车开始运动起来;拉力越大,小车运动越快。

[设计意图:这一环节强调汇报和讨论的重要性,让学生用实验中得到的数据来说话,强调实验数据的真实性,鼓励学生积极地利用数据思考数据所能描述的事实,并学会用事实来说明问题,验证假设。

]

四、课堂延伸

师:是不是只要给小车一个力,小车就能动起来呢,学生回答。

师:看来这个问题我们同学很难回答,让我们下一节课继续研究吧~

[设计意图:一节课以问题开始,同样也以新的问题结束,让学生带着新的问题中走出课堂,引导学生进行课外的自主学习。

]

1、科学学习要以探究为核心。

探究既是科学学习的目标,又是科学学习的

方式。

亲身经历以探究为主的学习活动是学生学习科学的主要途径。

在学习过同伴程中,使学生能像科学家那样在进行科学探究的过程中,体验学习科学的乐趣,互助增长科学探究能力,获取科学知识,形成尊重事实、善于质疑的科学态度。

了交流解科学发展的历史。

在科学探究活动中,学生由教师扶着走到逐步放开,使学

生逐渐养成科学探究的能力。

2、“学生是科学学习的主体”。

以学生的生活经验为基础,根据学生的认

知特点,提出问题后,让他们主动猜想、实验、观察、交流。

教师只在学生的探究活动中进行必要的引领和指导。

3、小组合作学习是学生在学习科学过程中的主要学习方式。

《课标》指出:

“科学课程要面向全体学生”,考虑到学生的个性差异和不同的学习要求,让全体学生都能得到全面的发展,在教学中采取小组合作学习方式,优势互补,共同提高,使学生养成良好的与人交往、合作的意识。