历史必修三第一课

- 格式:ppt

- 大小:2.69 MB

- 文档页数:29

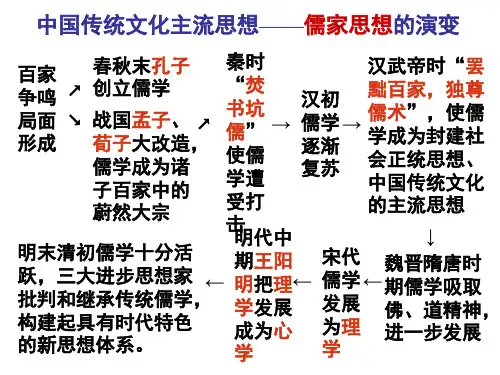

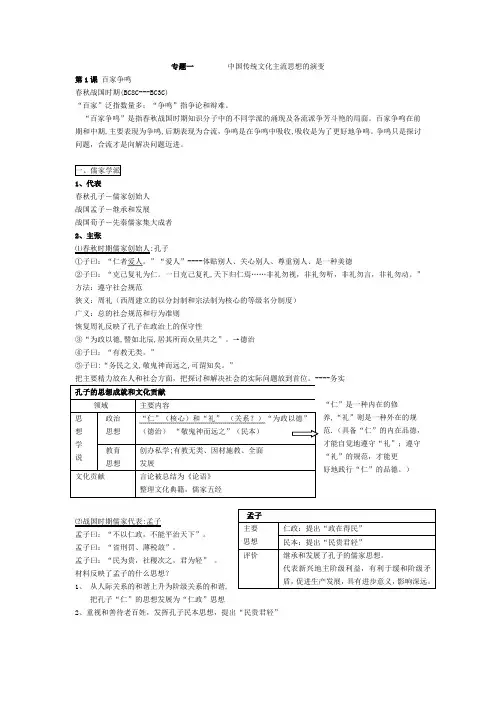

专题一 中国传统文化主流思想的演变第1课 百家争鸣春秋战国时期(BC8C---BC3C)“百家”泛指数量多;“争鸣”指争论和辩难。

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中的不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

百家争鸣在前期和中期,主要表现为争鸣,后期表现为合流,争鸣是在争鸣中吸收,吸收是为了更好地争鸣。

争鸣只是探讨问题,合流才是向解决问题迈进。

1、代表春秋孔子-儒家创始人 战国孟子-继承和发展 战国荀子-先秦儒家集大成者 2、主张⑴春秋时期儒家创始人:孔子①子曰:“仁者爱人。

”“爱人”----体贴别人、关心别人、尊重别人、是一种美德②子曰:“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

”方法:遵守社会规范狭义:周礼(西周建立的以分封制和宗法制为核心的等级名分制度) 广义:总的社会规范和行为准则 恢复周礼反映了孔子在政治上的保守性③“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”。

→德治 ④子曰:“有教无类。

”⑤子曰:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。

”把主要精力放在人和社会方面,把探讨和解决社会的实际问题放到首位。

----务实“仁”是一种内在的修养,“礼”则是一种外在的规范.(具备“仁”的内在品德,才能自觉地遵守“礼”;遵守“礼”的规范,才能更 好地践行“仁”的品德。

)⑵战国时期儒家代表:孟子孟子曰:“不以仁政,不能平治天下”。

孟子曰:“省刑罚、薄税敛”。

孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻” 。

材料反映了孟子的什么思想?1、 从人际关系的和谐上升为阶级关系的和谐,把孔子“仁”的思想发展为“仁政”思想2、重视和善待老百姓,发挥孔子民本思想,提出“民贵君轻”⑶战国时期儒家代表:荀子天行有常,不为尧存,不为桀亡。

……从天而颂之,孰与制(控制)天命而用(利用)之!望时而待之,孰与应时而使之!君者,舟也;庶人者,水也。

水则载舟,水则覆舟。

——《荀子》 材料反映了荀子的什么思想?“天行有常”、“制天命而用之”等唯物思想;“君舟民水”.比较孔子、孟子、荀子的思想儒学思想中哪些具有现实意义?教育理论:有教无类、学思结合、因材施教等 伦理道德:孝、仁义、诚信等(社会主义荣辱观) 维护社会稳定:仁、德治、民本思想等(取消农业税) 个人修养:正身自省、修己安人、己所不欲,勿施于人1、代表 春秋老子,道家创始人战国庄子2、主张现实社会中,哪些观念能找到老子思想的影子? 虚怀若谷、宽容谦逊的思想,恬淡朴素、助人为乐、反对争名夺利的思想, 以柔克刚、以弱胜强的思想……庄子:“道”是最高准则;提出“齐物论” 崇尚自然无为 ,追求精神自由1、代表李悝吴起商鞅韩非子申不害2、主张奖励耕战、严刑峻法李悝①推行“尽地力之教”,提高农业产量②以严酷刑法确立集权政治秩序③《法经》,古代第一部完整法典商鞅①废除世卿世禄,按军功授爵②废井田,承认土地私有和买卖③重农抑商④加强中央集权⑤燔诗书、明法令,加强思想控制韩非子《守株待免》的故事反映了法家什么样的政治观点?①认为事物是发展变化的②治理国家的政策、措施必须与时俱进。

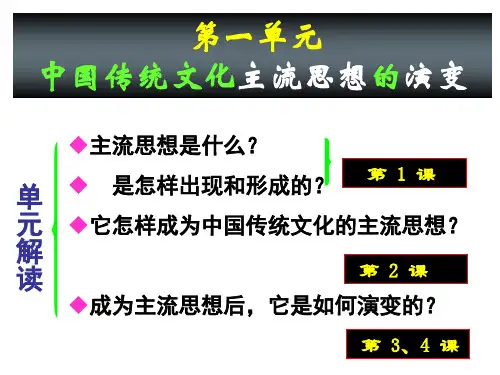

⼈教版⾼中历史必修三(教案)第1课“百家争鸣”和儒家的形成(1)第⼀单元中国传统⽂化主流思想的演变第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成【⼀】课程⽬标知道诸⼦百家,认识春秋战国时期百家争鸣局⾯形成的重要意义;了解孔⼦、孟⼦和荀⼦等思想家以及儒家思想的形成。

【⼆】教学⽬标1.知识与能⼒:知道诸⼦百家,认识春秋战国时期“百家争鸣”局⾯形成的重要意义;了解孔⼦、孟⼦和荀⼦的主要观点,理解儒家思想的形成。

2.过程与⽅法:适度引⼊古代中国政治发展与传统⽂化⽅⾯的材料,启发学⽣思考百家争鸣局⾯形成的重要意义。

以情境材料的⽅式,指导学⽣归纳和理解孔⼦、孟⼦和荀⼦的主张。

3.情感态度与价值观:感受中国古代思想的博⼤精深:通过学习早期儒家的民本思想,培养学⽣的⼈⽂关怀精神;了解儒家⽂化是我国传统⽂化的最主要部分,认识其在世界⽂化史上的地位和对后世的影响;联系现实,使学⽣正确对待儒家传统⽂化,发挥其在当代的积极意义。

【三】重点和难点1.重点:“百家争鸣”局⾯出现的历史意义;孔⼦、孟⼦、荀⼦的主要观点,了解儒家思想的形成。

2.难点:学⽣对⽂⾔⽂材料的理解和把握;学⽣从时代背景出发理解春秋战国时期儒家思想的内涵以及与不同学派的⽐较;中国古代传统⽂化对现代中国社会的借鉴意义。

【四】教学过程⼀、图⽚导⼊:课件展⽰:《孔⼦讲学图》⽼师:⼤家观察这幅图,孔⼦是坐着讲学还是站着讲学?学⽣:(回答)⽼师:孔⼦坐着讲学说明他以⼀种朴素温暖的⽅式⾔传⾝教,他坐着的这个地⽅⼜叫什么呢?学⽣:(思考、回答)⽼师:“杏坛”后来成为教师职业的代名词。

孔⼦⾸创私学,那么在春秋战国时期会有哪些社会问题?⼆、问题导学,构建⽹络1、百家争鸣的原因和意义是什么?2、列举儒家、道家、法家、墨家的代表⼈物及其主张。

(学⽣提前预习建构知识⽹络,⽼师上课检查并梳理)“百家争鸣”局⾯的出现(⼀)社会背景(社会经历重⼤变⾰、重⼤转型)1.经济:铁器、⽜耕的使⽤推⼴,井⽥制⽡解。