12 沉淀法

- 格式:ppt

- 大小:3.01 MB

- 文档页数:55

高中化学沉淀沉淀是化学实验中常见的现象,指的是溶液中某些物质由于化学反应或物理变化而生成的固体颗粒,被称为沉淀物。

在高中化学中,沉淀是一个非常重要的概念,涉及到诸如离子反应、酸碱中和、络合反应等多个方面。

本文将从沉淀的基本概念、沉淀的形成条件、沉淀的性质与鉴定方法以及沉淀在实际应用中的作用等几个方面进行介绍。

一、沉淀的基本概念沉淀是指在溶液中某些物质由于化学反应或物理变化而形成的固体颗粒。

沉淀是一种比较常见的现象,常常出现在化学实验中,如酸碱中和反应、离子反应、络合反应等。

在化学反应中,如果产生的产物是不溶于溶液中的固体物质,它们就会聚集在一起,逐渐形成沉淀。

沉淀物的颗粒大小、形状、颜色等特征与反应物的种类、浓度、温度、pH值等因素有关。

二、沉淀的形成条件沉淀的形成需要满足一定的条件,主要包括反应物的浓度、温度、pH值等因素。

1、反应物的浓度反应物的浓度是影响沉淀形成的重要因素之一。

一般来说,当反应物浓度越高时,产生的沉淀物也越多。

这是因为高浓度的反应物可以提高反应速率,促进反应进行,从而使得沉淀物的生成速率加快。

2、温度温度是另一个影响沉淀形成的因素。

在一定的反应物浓度下,温度越高,反应速率也越快,沉淀物的生成速率也会加快。

但是需要注意的是,温度过高会使得某些沉淀物溶解,从而影响实验结果。

3、pH值pH值也是影响沉淀形成的因素之一。

在一些酸碱反应中,当pH 值达到一定程度时,反应物会发生沉淀并生成固体物质。

例如,当氢氧化钠与硫酸铜反应时,当pH值达到12左右时,会生成蓝色的氢氧化铜沉淀物。

三、沉淀的性质与鉴定方法沉淀物的性质和鉴定方法是高中化学中需要掌握的重要内容。

下面将介绍几种常见的沉淀物的性质和鉴定方法。

1、氯化银沉淀物氯化银沉淀物是一种白色的固体,可以溶于氨水,并在光线照射下变黑。

鉴定方法可以使用氯化银试剂与待测物质反应,若出现白色沉淀,即可证明待测物质中含有氯离子。

2、碳酸钙沉淀物碳酸钙沉淀物是一种白色、无臭、无味的固体,可以溶于强酸和酒石酸。

实验十二 固体分散体的制备一、实验目的1. 掌握固体分散体共沉淀物的制备工艺。

2. 了解共沉淀物提高溶出速率的机理,了解共沉淀物在药剂学上的应用。

二、实验指导固体分散体系指利用熔融法、溶剂法、溶剂-熔融法等使药物在载体中成为高度分散状态的一种固体分散物。

难溶性药物制成固体分散体,可提高其分散度、溶解度和溶出速度,从而提高其生物利用度。

固体分散体有以下几种制备方法。

1.熔融法:将药物和载体的机械混合物直接加热熔化,然后将熔融物迅速冷却和固化。

2. 共沉淀法:将药物和载体溶解在共同的溶剂中,然后将溶剂蒸发除去,所得产物称为共沉淀物。

3.溶融—溶剂法:将液体药物或药物溶液直接混入载体的熔融物中,不必除去药物溶液的溶剂。

固体分散体提高溶出速率机理是:1.药物在载体中高度分散,粒子显著减小,表面积增大,甚至达到分子分散水平,水溶性载体在水中迅速溶解时使药物粒子分散至溶媒中,从而提高了药物的溶出速率。

2. 载体包在药物粒子周围,增加粒子的可湿性,有的形成胶体溶液。

3.载体与药物形成可溶性络合物,药物溶解度增大。

4.药物在载体中以亚稳定型晶型存在,因而有较大的溶解度。

常用的载体有聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、脱氧胆酸、尿素、聚乙二醇、琥珀酸、枸椽酸等。

前两种载体在共沉淀法中常用。

难溶性药物与PVP形成共沉淀物而增加其溶解度与溶出速度的机理,是药物以高能态的无定形分散在载体中,药物和PVP之间的氢键结合较强,在溶解过程中可形成过饱和态而不析出结晶,从而增加了药物的溶解度。

药物与PVP能否形成氢键,以及形成氢键能力的大小与PVP分子量大小有关;一般来说,PVP分子量小,易形成氢键,形成的共沉淀物溶出速度大。

常用PVPk30 (平均分子量为40000)为共沉淀物的载体。

药物与载体是否形成了共沉淀物,一般用X-射线粉末衍射、差热分析、红外光谱、溶出速度及熔点测定等方法验证。

三、实验仪器与试剂鸡心瓶、减压装置、水浴锅、显微镜、容量瓶、溶出仪、滤器、滤膜、紫外分光光度计等磺胺噻唑、乙醇、PVPk30、盐酸等四、实验内容与操作1.处方磺胺噻唑 0.5gPVPk30 1.5g2.操作(1)磺胺噻唑—PVP共沉淀物制备: 取0.5g磺胺噻唑置50mL鸡心瓶中,加入 1.5g PVPk30,加入适量95%乙醇,稍加热使其溶解,在50℃水浴上减压除去乙醇,将产物取出,研磨后过60目筛,如此制备的共沉淀物中药物与PVP的重量比为1:3。

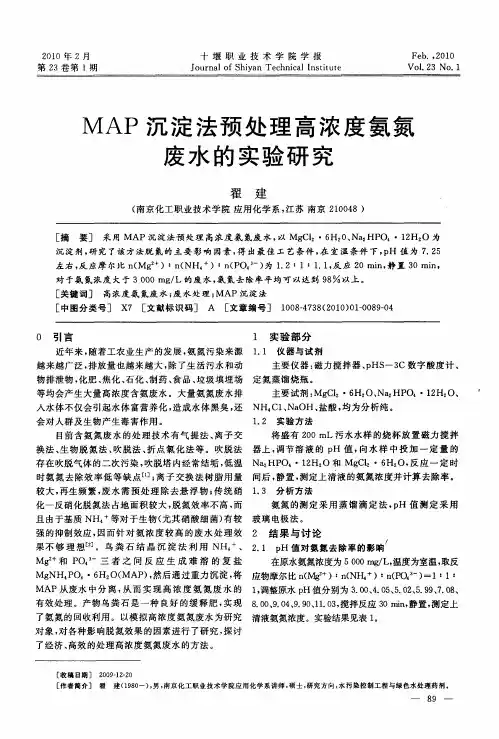

沉淀法二氧化硅生产工艺流程(一)

沉淀法二氧化硅生产工艺流程

导言

沉淀法是一种常用的二氧化硅生产工艺,通过溶液中添加酸将二

氧化硅转化为硅酸盐沉淀物,再经过过滤、干燥等步骤,最终得到纯

净的二氧化硅产品。

本文将详细介绍沉淀法二氧化硅生产的工艺流程。

原料准备

1.硅源:通常使用硅酸钠或硅酸钾作为硅源。

2.酸:常用的酸有盐酸、硫酸等,用于将硅源溶解生成硅酸。

反应过程

1.准备溶液:将适量的酸溶解在适量的水中,得到一定浓度的酸溶

液。

2.加入硅源:将硅源逐渐加入酸溶液中,并进行搅拌,使硅源充分

与酸反应。

3.反应:在适宜的温度和压力下进行反应,待溶液中的硅酸盐达到

饱和度。

4.沉淀:将反应结束后的溶液静置,使硅酸盐沉淀。

5.过滤:将沉淀物与溶液分离,得到含有硅酸盐的湿滑沉淀。

6.清洗:用适量的水将沉淀物进行清洗,去除杂质。

7.干燥:将清洗后的沉淀物进行干燥,得到二氧化硅颗粒。

后处理

1.粉碎:将干燥后的二氧化硅颗粒进行粉碎,使其达到所需的粒度。

2.筛分:经过粉碎后的二氧化硅颗粒进行筛分,得到适合不同用途

的颗粒大小。

3.包装:将筛分后的二氧化硅产品进行包装,保证其质量和安全。

总结

沉淀法是一种常用的二氧化硅生产工艺,通过酸与硅源的反应,

得到硅酸盐沉淀物,并经过过滤、清洗、干燥等步骤,最终得到纯净

的二氧化硅产品。

掌握了该工艺流程,能够高效、稳定地生产二氧化硅,满足不同领域的需求。

以上就是沉淀法二氧化硅生产工艺流程的详细介绍,希望对读者

有所帮助。

沉淀法原理

沉淀法是一种分离和纯化化学物质的方法,其原理基于溶解度差异。

根据溶解度的大小,将溶液中的固体物质以固体沉淀的形式分离出来。

具体而言,当溶液中含有两种或多种物质时,通过改变溶液中的条件,如温度、pH值或添加某种试剂,使其中一种物质在

溶液中形成沉淀不溶于溶液。

这种沉淀产生的过程被称为沉淀反应。

沉淀法的原理是利用物质在不同溶剂中的溶解度差异。

当两种或多种物质溶解在同一溶剂中时,它们的溶解度可能不同。

溶解度大的物质会以溶解的形式存在于溶液中,而溶解度小的物质则会以固体的形式沉淀下来。

在进行沉淀法时,通常会选择一个适当的溶剂,并调节溶液的条件来控制物质的溶解度。

通过将溶剂中的溶质溶解度降低到一定程度,就可以使其沉淀下来。

沉淀产生后,可以通过过滤、离心等方法将其与溶液分离。

需要注意的是,沉淀法在实际应用中需要根据物质的特性和实验条件进行调整和优化。

合理选择溶剂和调节溶液条件可以提高沉淀法的分离和纯化效果。

因此,沉淀法是一种重要的分离和纯化化学物质的方法。

污水pH超标处置方案及措施背景在生产、建筑、农业等领域,会产生大量的废水,其中许多废水的pH值超标,如果直接排放到自然环境中,会破坏环境平衡和生态系统。

因此,减少污水pH值超标,是环境保护的重要课题。

本文将介绍污水pH超标处置方案及措施。

污水pH超标的主要原因1.生产过程中的废水排放;2.垃圾填埋场渗滤液;3.酸雾、过氧化物、氨气等产生的废气经洗涤后形成的废水;4.铜、锌、镉等重金属制品的表面处理废水;5.纺织、造纸、化工、制药等各个领域废水排放。

污水pH超标的危害如果废水pH值超过标准范围,将会对环境和生态系统带来很大影响,具体危害如下:1.影响水生生物的生长繁殖;2.破坏水体呼吸功能;3.加速水体硬度增加,对人体健康造成危害;4.导致排放水体对生态环境形成毒害影响。

污水pH超标的处理方案及措施污水pH超标的处理方案和措施,主要包括以下几个方面:理化处理理化处理是将含有重金属离子等有害物质的污水,用物理和化学方法转化为不含有害物质的污水。

处理方法包括:1.中和法:将酸性废水(pH值小于7)和碱性废水(pH值大于7)用中性化学物质进行反应处理。

常用的中性化学物质有氢氧化钠、氢氧化钙等。

2.氧化法:将含有机物的废水用氧化剂氧化为二氧化碳和水的过程。

常用的氧化剂有臭氧、高锰酸钾等。

3.沉淀法:利用硫化氢、铝盐等化学物质与废水中的重金属反应,形成沉淀物分离出来。

生物处理生物处理是将废水中的有机物和无机物通过微生物分解与转化,将污染物还原成无害品的过程。

处理方法包括:1.曝气池处理:将含有机质的污水经曝气池处理,利用曝气池中的微生物将污水中的有机物分解为无机物,从而达到净化的效果。

2.活性污泥法:将废水与活性污泥混合,在曝气池中进行气-固-液反应,使有机物与污泥发生充分接触。

利用污泥稠化剂将反应后的污泥与水分离开来,从而实现有机物降解的效果。

结论污水pH超标的处置方案及措施种类繁多,要根据具体的情况进行选择。

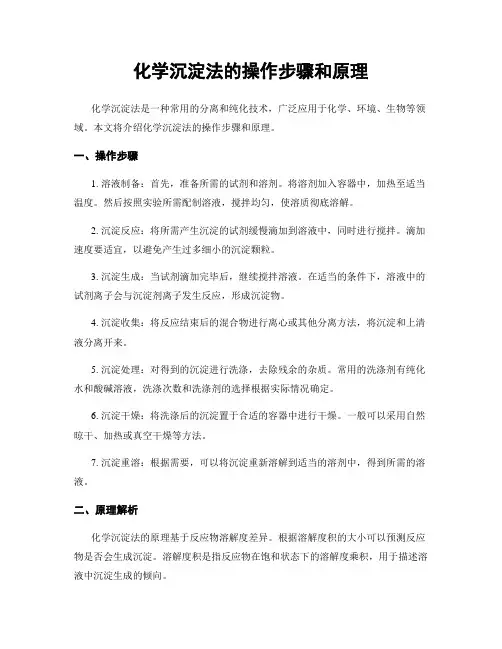

化学沉淀法的操作步骤和原理化学沉淀法是一种常用的分离和纯化技术,广泛应用于化学、环境、生物等领域。

本文将介绍化学沉淀法的操作步骤和原理。

一、操作步骤1. 溶液制备:首先,准备所需的试剂和溶剂。

将溶剂加入容器中,加热至适当温度。

然后按照实验所需配制溶液,搅拌均匀,使溶质彻底溶解。

2. 沉淀反应:将所需产生沉淀的试剂缓慢滴加到溶液中,同时进行搅拌。

滴加速度要适宜,以避免产生过多细小的沉淀颗粒。

3. 沉淀生成:当试剂滴加完毕后,继续搅拌溶液。

在适当的条件下,溶液中的试剂离子会与沉淀剂离子发生反应,形成沉淀物。

4. 沉淀收集:将反应结束后的混合物进行离心或其他分离方法,将沉淀和上清液分离开来。

5. 沉淀处理:对得到的沉淀进行洗涤,去除残余的杂质。

常用的洗涤剂有纯化水和酸碱溶液,洗涤次数和洗涤剂的选择根据实际情况确定。

6. 沉淀干燥:将洗涤后的沉淀置于合适的容器中进行干燥。

一般可以采用自然晾干、加热或真空干燥等方法。

7. 沉淀重溶:根据需要,可以将沉淀重新溶解到适当的溶剂中,得到所需的溶液。

二、原理解析化学沉淀法的原理基于反应物溶解度差异。

根据溶解度积的大小可以预测反应物是否会生成沉淀。

溶解度积是指反应物在饱和状态下的溶解度乘积,用于描述溶液中沉淀生成的倾向。

当反应物溶解度积大于溶液中的有效浓度时,反应物将会生成沉淀。

此时,即可通过化学沉淀法将其分离出来。

化学沉淀法的选择合适的反应条件十分重要。

一方面,反应温度和反应时间的控制能够影响沉淀生成速度和纯度。

过高或过低的温度都会对沉淀形成产生负面影响。

另一方面,溶液的酸碱性也会对反应物溶解度产生影响,进而影响沉淀生成。

此外,化学沉淀法还可以通过控制沉淀剂的添加量和沉淀收集方法来实现对纯度和产量的控制。

添加过量沉淀剂可以提高沉淀生成速度和纯度,但同时也会增加产量损失。

总而言之,化学沉淀法是一种有效的分离和纯化技术,通过选择适当的反应条件和控制沉淀剂的添加量可以实现对特定物质的分离和纯化。

胶体的基本特征(一)胶体的基本特征什么是胶体?•胶体是一种介于溶液与悬浮液之间的物质状态。

•由两种或两种以上的物质组成,其中一种被称为”分散相”,另一种被称为”分散介质”。

•分散相的粒子大小通常在1到1000纳米之间。

胶体的三个基本特征1.分散度高:胶体的分散相粒子非常小,可以均匀地分散在分散介质中。

2.不稳定性:胶体的分散相会逐渐沉积下来,形成沉淀。

–这是因为分散相粒子之间的吸引力大于分散介质对粒子的分散力。

–为了稳定胶体,可以添加稳定剂来抵消胶体的不稳定性。

3.光学特性:胶体会散射光线,产生特殊的颜色。

–这是由于胶体中的微小粒子会散射光的波长,造成光的频率分布发生变化。

胶体的分类•根据分散相和分散介质的物质性质不同,可以将胶体分为不同的类型:1.凝胶:分散相形成连续的三维网络结构,使得整个胶体呈现凝胶状态。

2.溶胶:分散相和分散介质之间没有明显的界面,呈现均匀透明的溶液状态。

3.乳液:液态分散相被液态分散介质包围,形成微小的液滴悬浮在介质中。

4.气溶胶:气体分散相悬浮在液体或固体分散介质中。

胶体的应用领域•由于胶体具有特殊的物理和化学性质,广泛应用于许多领域:1.药物和医学:胶体可用于药物传递系统,例如通过纳米胶体将药物精确输送到体内靶组织。

2.食品和饮料:乳液和凝胶类胶体常被用于增加产品的稠度和口感。

3.化妆品:胶体可以用于制造面部霜剂、乳液状化妆品等。

4.涂料和油墨:通过调整胶体的粒子大小和分散性,可以改善涂料和油墨的光学性能和稳定性。

总结•胶体是介于溶液和悬浮液之间的特殊物质状态,具有分散度高、不稳定性和光学特性等基本特征。

•胶体可根据分散相和分散介质的性质分为不同类型。

•胶体在药物和医学、食品和饮料、化妆品、涂料和油墨等领域有广泛的应用。

胶体的制备方法•胶体的制备方法多种多样,常用的方法有:1.沉淀法:通过化学反应使得溶液中的物质形成固体颗粒,然后分散到分散介质中。

2.凝胶法:将溶液中的物质通过加热或加入适当的试剂,使其形成三维网络结构,形成凝胶。

第十二章 定量分析中的分离方法 (1~2学时)在络合滴定一章中讨论过用掩蔽方法消除干扰问题。

在实际工作中,单用掩蔽的方法有时难以消除干扰离子的影响,此时,需要选用适当的分离方法使待测组分与干扰组分分离;对于微量或痕量组分的测定,常需要富集后才能测定。

对于常量组分的分离和痕量组分的富集,总的要求是分离、富集要完全,即待测组分回收率要符合一定的要求。

对于含量大于1%的常量组分,回收率应接近100%;对于痕量组分,回收率可在90~110%之间,在有的情况下,例如待测组分的含量太低时,回收率在80~120%之间亦属符合要求。

§12-1 沉淀分离法沉淀分离法是利用反应使待测组分与干扰离子分离的方法。

常用的沉淀分离方法有:1 氢氧化物沉淀分离法使离子形成氢氧化物沉淀[如Fe(OH)3等]或含水氧化物(如SiO 2·H 2O 等)。

常用的沉淀剂有NaOH 、氨水、ZnO 等。

⑴ NaOH 溶液:通常用它可控制pH 值≥12,常用于两性金属离子和非两性金属离子的分离。

⑵ 氨和氯化铵缓冲溶液:它可将pH 值控制在9左右,常用来沉淀不与NH 3形成络离子的许多种金属离子,亦可使许多两性金属离子沉淀成氢氧化物沉淀。

⑶ 利用难溶化合物的悬浮液来控制pH 值:例如ZnO 悬浮液就是较常用的一种,ZnO 在水中具有下列平衡:ZnO + H 2OZn(OH)2 Zn 2+ + 2 OH -[Zn 2+][OH -]2 = Ksp [OH -]= ][2+Zn K sp当加ZnO 悬浮液于酸性溶液中,ZnO 溶解而使[OH -]达一定值时,溶液pH 值就为一定的数值。

例如[Zn 2+]=0.l mol ·L -1时,[OH -]= =1.1×10-61.0102.117-⨯而当[Zn 2+]改变时,pH 值的改变极其缓慢。

一般讲,利用ZnO 悬浮液,可把溶液的pH 值控制在5.5~6.5。

重量分析法有答案⼀.单项选择1、往AgCl沉淀中加⼊浓氨⽔,沉淀消失,这是因为()A、盐效应B、同离⼦效应C、酸效应D、配位效应2、沉淀掩蔽剂与⼲扰离⼦⽣成的沉淀的( )要⼩,否则掩蔽效果不好。

A、稳定性B、还原性C、浓度D、溶解度3、沉淀重量分析中,依据沉淀性质,由( )计算试样的称样量。

A、沉淀的质量B、沉淀的重量C、沉淀灼烧后的质量D、沉淀剂的⽤量4、称取硅酸盐试样1.0000g,在105℃下⼲燥⾄恒重,⼜称其质量为0.9793g,则该硅酸盐中湿存⽔分质量分数为()A、97.93%B、96.07%C、3.93%D、2.07%5、沉淀中若杂质含量太⾼,则应采⽤()措施使沉淀纯净。

A、再沉淀B、提⾼沉淀体系温度C、增加陈化时间D、减⼩沉淀的⽐表⾯积6、只需烘⼲就可称量的沉淀,选⽤()过滤。

A、定性滤纸B、定量滤纸C、⽆灰滤纸上D、玻璃砂芯坩埚或漏⽃7、在重量分析中能使沉淀溶解度减⼩的因素是()A、酸效应B、盐效应C、同离⼦效应D、⽣成配合物8、已知BaSO4的溶度积Ksp=1.1×10-16,将0.1mol/L的BaCl2溶液和0.01mol/L 的H2SO4溶液等体积混合,则溶液()A、⽆沉淀析出B、有沉淀析出C、析出沉淀后⼜溶解D、不⼀定9、在重量法分析中,为了⽣成结晶晶粒⽐较⼤的晶形沉淀,其操作要领可以归纳为()A、热、稀、搅、慢、陈B、冷、浓、快C、浓、热、快D、稀、冷、慢10、重量分析对称量形式的要求是()A、颗粒要粗⼤B、相对分⼦质量要⼩C、表⾯积要⼤D、组成要与化学式完全符合11、⽤沉淀称量法测定硫酸根含量时,如果称量式是BaSO4,换算因数是()A、0.1710B、0.4116C、0.5220D、0.620112、称量分析中以Fe2O3为称量式测定FeO,换算因数正确的是()A、B、C、D、13、以SO42-沉淀Ba2+时,加⼊适量过量的SO42-可以使Ba2+离⼦沉淀更完全。

沉淀法去除镍范围介绍沉淀法是一种常用的分离和提纯金属离子的方法,通过与特定试剂反应生成沉淀,从而将目标金属离子从溶液中分离出来。

本文将探讨沉淀法在镍离子去除中的应用范围。

镍的应用和环境污染镍是一种重要的工业金属,广泛应用于不锈钢、合金、电池等领域。

然而,镍的排放和污染也引起了人们的关注。

镍离子在水环境中的超标含量会对生态系统和人类健康产生负面影响,因此需要采取措施去除水体中的镍离子。

沉淀法的原理沉淀法是利用化学反应生成沉淀的特性,将目标金属离子从溶液中分离出来的方法。

在镍离子去除中,常用的沉淀试剂包括氢氧化钠、氢氧化钙等。

沉淀试剂与镍离子反应生成难溶的沉淀,通过离心、过滤等操作将沉淀分离出来,从而达到去除镍离子的目的。

氢氧化钠沉淀法原理氢氧化钠沉淀法是一种常用的去除镍离子的方法。

在碱性条件下,氢氧化钠与镍离子反应生成氢氧化镍沉淀。

氢氧化镍沉淀难溶于水,可以通过过滤等操作将其分离出来。

步骤1.准备含有镍离子的溶液。

2.加入适量的氢氧化钠溶液,使溶液呈碱性。

3.搅拌溶液,促使镍离子与氢氧化钠反应生成氢氧化镍沉淀。

4.待溶液中的沉淀充分形成后,进行离心分离。

5.将上清液倒掉,留下沉淀。

6.用去离子水洗涤沉淀,以去除残留的杂质。

7.进行干燥,得到纯净的氢氧化镍沉淀。

优点和限制氢氧化钠沉淀法具有操作简单、成本低廉的优点,适用于大规模工业应用。

然而,该方法对溶液中的其他金属离子也具有沉淀作用,可能导致其他金属的损失。

此外,氢氧化钠沉淀法在酸性溶液中的效果较差,不适用于酸性废水处理。

氢氧化钙沉淀法原理氢氧化钙沉淀法是另一种常用的去除镍离子的方法。

在碱性条件下,氢氧化钙与镍离子反应生成氢氧化镍沉淀。

氢氧化镍沉淀难溶于水,可以通过过滤等操作将其分离出来。

步骤1.准备含有镍离子的溶液。

2.加入适量的氢氧化钙溶液,使溶液呈碱性。

3.搅拌溶液,促使镍离子与氢氧化钙反应生成氢氧化镍沉淀。

4.待溶液中的沉淀充分形成后,进行离心分离。

抗体的纯化方法很多,最为常用的为以下四种方法,基于工业化生产工艺开发的规模化生产方法要比这些复杂得多,甚至多个纯化策略联合使用,有兴趣的科研工作者可以查阅相关的文献。

1)沉淀法:利用抗体蛋白疏水性不同,提高盐离子浓度蛋白沉淀,常用的沉淀方法有硫酸铵沉淀法、辛酸沉淀法、辛酸-硫酸铵沉淀法、优球蛋白沉淀法和聚乙二醇沉淀法;这类纯化各有各的优缺点,往往对某些亚型抗体有偏爱性。

2)广谱亲和纯化:这类纯化主要是利用金黄色葡萄球菌ProteinA /G蛋白可以特异性与抗体的Fc结合的原理进行的。

3)抗原特异性纯化:将特异性的抗原偶联到琼脂糖凝胶等固相载体上,纯化方法与ProteinA /G纯化方法相同。

4)离子交换法:DEAE-Sephadex A-50(二乙氨基—乙基-葡萄糖凝胶A-50)为弱碱性阳离子交换剂。

用NaOH 将Cl-型转变为OH-型后,可吸附酸性蛋白。

血清中的γ球蛋白属于中性蛋白(等电点为pH6.85~7.5),其余均属酸性蛋白。

pH7.2~7.4的环境中,酸性蛋白均被DEAE- Sephadex A-50吸附,只有γ球蛋白不被吸附。

因此,通过柱层析,γ球蛋白便可在洗脱中先流出,而其他蛋白则被吸附在柱上,从而便可分离获得纯化的IgG。

1. (NH4)2SO4沉淀法纯化抗体1.1 饱和硫酸铵配制:无菌去离子水加入足量硫酸铵之后,加热到65℃以上,在磁力搅拌器上搅拌溶解至底部仍有未溶解的硫酸铵,待冷却后,取上清滤纸过滤。

1.2 样品(血清或腹水),12,000rpm离心30min(4℃),除去细胞碎片,保留上清液并测量体积。

1.3 边搅拌边缓慢加入等体积的饱和硫酸铵溶液到上清液中,溶液放在磁力搅拌器上室温搅拌6h或搅拌过夜(4℃),使蛋白质充分沉淀。

1.4 蛋白溶液12,000rpm离心30min(4℃),沉淀用原样品体积的PBS溶液重悬,重悬后12,000rpm离心10min(4℃),上清转移到一个新离心管。

粗盐中难溶性杂质的去除引言粗盐是一种常见的食用盐,但它可能含有一些难溶性杂质,如杂质颗粒、泥土、石头等。

这些难溶性杂质不仅影响了盐的质量,还可能对人体健康造成潜在的危害。

因此,对粗盐中的难溶性杂质进行有效的去除是非常重要的。

本文将介绍几种常见的去除粗盐中难溶性杂质的方法,并分析其优缺点,为合理选择合适的方法提供一定的参考。

方法一:水洗法原理水洗法是最常见的去除粗盐中难溶性杂质的方法。

其原理是通过溶解杂质颗粒表面的结合力,在水的作用下使其与盐颗粒分离,从而实现去除。

操作步骤1.准备一个容器,将粗盐倒入容器中。

2.加入大量的清水,保证盐完全被覆盖。

3.搅拌盐水溶液,使杂质与盐颗粒分离。

4.静置一段时间,使沉淀物沉降至容器底部。

5.将上层的清水慢慢倒掉,保留下沉淀物较少的盐水。

6.重复以上步骤,直到清水中不再有沉淀物。

优缺点•优点:水洗法简单易行,成本低廉,不需要额外的设备和药剂。

•缺点:清洗时间较长,只能去除较大颗粒的杂质,对于微小颗粒的难溶性杂质效果较差。

方法二:筛网法原理筛网法是通过使用筛网,利用杂质颗粒的粒径差异,将杂质从粗盐中筛除的方法。

筛网的孔径决定了能够穿过的颗粒大小,从而实现去除杂质的目的。

操作步骤1.准备一个筛网,孔径大小根据需要去除的杂质粒径决定。

2.将粗盐放入筛网上方,用手或其他工具轻轻晃动筛网。

3.杂质颗粒会被筛孔阻挡,留在筛网上方,而盐颗粒则通过筛孔落下。

优缺点•优点:筛网法操作简单方便,成本低廉,适用于去除较大颗粒的杂质。

•缺点:只能去除颗粒较大的杂质,对于微小颗粒的难溶性杂质效果不佳。

方法三:沉淀法原理沉淀法是利用杂质颗粒在重力作用下的沉降速度差异,通过静置杂质与盐水溶液发生自由沉降的过程,使杂质从粗盐中分离出来。

操作步骤1.准备一个高度较高的容器,将粗盐倒入容器中。

2.加入大量的清水,保证盐完全被覆盖。

3.搅拌盐水溶液,使杂质与盐颗粒分离。

4.停止搅拌,静置一段时间,使沉淀物自由沉降。

1.沉淀溶液的浓度沉淀溶液的浓度会影响沉淀的粒度、晶形、收率、纯度及表面性质。

通常情况下,相对稀的沉淀溶液,由于有较低的成核速度,容易获得粒度较大、晶形较为完整、纯度及表面性质较高的晶形沉淀,但其收率要低一些,这适于单纯追求产品的化学纯度的情况;反之,如果成核速度太低,那么生成的颗粒数就少,单个颗粒的粒度就会变大,这对于微细粉体材料的制备是不利的,因此,实际生产中应根据产品性能的不同要求,控制适宜的沉淀液浓度,在一定程度上控制成核速度和生长速度。

2.合成温度沉淀的合成温度也会影响到沉淀的粒度、晶形、收率、纯度及表面性质。

在热溶液中,沉淀的溶解度一般都比较大,过饱和度相对较低,从而使得沉淀的成核速度减慢,有利于晶核的长大,得到的沉淀比较紧密,便于沉降和洗涤;沉淀在热溶液中的吸附作用要小一些,有利于纯度的提高。

在制备不同的沉淀物质时,由于追求的理化性能不同,具体采用的温度应视试验结果而定。

例如:在合成时如果温度太高,产品会分解而只得到黑色氧化铜;在采用易地分解、易挥发的沉淀剂时,温度太高会增加原料的损失。

3.沉淀剂的加入方式及速度沉淀剂的加入方式及速度均摊会影响沉淀的各种理化性能。

沉淀剂若分散加入,而且加料的速度较慢,同时进行搅拌,可避免溶液局部过浓而形成大量晶核,有利于制备纯度较高、大颗粒的晶形沉淀。

例如:制备白色无定形粉末状沉淀氢氧化铝,使用的原料为NaAlO2及碳酸氢铵,其主要杂质为碱金属,开始时以较慢的线速度将NH4HCO3加入到NaAlO2的热溶液中,待沉淀析出大半时,再加快沉淀剂的加入速度,直至反应结束。

这样得到的Al(OH)3颗粒较大,只需要洗涤数次,产品中碱金属杂质即可合格。

如将沉淀剂浓度加大,加料速度加快、反应温度又低,这样得到的是Al(OH)3的胶状沉淀,即使洗涤数十次,产品中碱金属含量也不容易合格。

当然,这只是从化学纯度的角度来考虑的,或要生产专用性的Al(OH)3产品,沉淀剂的加入方式及速度则应该根据具体要求而定。