左右不对称性的建立

- 格式:doc

- 大小:51.00 KB

- 文档页数:4

揭开男女两性的大脑奥秘(深度好文!)说明:文章有点长,还不一定有趣。

但是,人的一生,如果不了解自己的大脑,一定是终生遗憾!1你了解身体最重要的东东吗?您所能想到的每种动物都有脑,无论是哺乳类、鸟类、爬行类、鱼类,还是两栖类。

但人脑是独一无二的,它让我们能够思考、计划、说话、想象……脑真是一个奇妙的器官。

人类的大脑因其复杂神秘被戏称为“三磅的宇宙”,就如同宇宙中神秘的黑洞,难以琢磨又令人神往。

人类大脑中有多少神经细胞?答案是将近1000亿。

为了便于比较,提供以下数据,水母只有800个神经细胞,蟑螂有100万个,而章鱼有3亿。

大脑有超过900亿个神经元,通过约150兆(万亿)神经突触形成相互连接。

基本神经元结构人类脑计划的基本概念起源于80年代早期。

随着科学技术的进步,各种先进的核磁共振脑成像技术(dMRI、pMRI、fMRI等)可以获得更高时空分辨率的数据,从不同角度和形式绘制出人类活体的大脑结构、功能图谱,人类对大脑的研究日渐成为可能。

“脑连接项目”逐渐成为全球研究热点,在过去的几年中,世界各国陆续启动了专攻神经科学的“脑科学项目”,积极开展了多项人类大脑研究计划,探索不同生命阶段的“脑图”,中国紧跟全球研究热潮。

德国尤利希研究中心的Katrin Amunts和她的团队仍然完成了这项工作,前所未有地展示了人类大脑的细节。

他们将一名65岁妇女的大脑分割成7400层20微米厚的切片、染色、成像,然后用两个超级计算机经1000小时将数据拼凑起来。

整个工程用了10年。

使用常规的电子显微镜,每次扫描只能构建立方毫米的脑组织,因此要花上几十年才能完成整个脑部的扫描,以目前的设备来进行人脑计划,超级计算机将不堪重负。

由此可见:人类的大脑多么复杂!多么精密!多么奇妙!2左右脑理论左右脑理论 Chemoaffinity hypothesis罗杰斯佩里博士(美国心理生物学家Roger Wolcott Sperry,1913.8.20—1994.4.17)1952年开始,通过著名的割裂脑实验,证实了大脑不对称性的“左右脑分工理论”,因此荣获1981年诺贝尔生理学或医学奖。

不对称相关系数-概述说明以及解释1.引言1.1 概述不对称相关系数是描述两个变量之间非对称关系的统计指标。

相对于传统的相关系数而言,不对称相关系数具有更广泛的应用场景和表达能力。

在实际的数据分析中,我们经常需要了解两个变量之间的关联程度。

传统的相关系数,如皮尔逊相关系数或斯皮尔曼相关系数,主要用于刻画变量之间的线性关系。

但在一些实际情况中,变量之间的关系并非线性,在这种情况下,不对称相关系数能够更加准确地反映变量之间的关联。

不对称相关系数的计算方法相对简单,它在计算过程中会考虑变量之间的有序关系,而不仅仅是变量的排列。

其计算结果一般在-1到1之间,其中正值表示正相关,负值表示负相关,而接近0的值则表示不相关。

不对称相关系数在许多实际应用中具有重要作用。

例如,在金融领域中,我们常常需要了解不同股票或资产之间的相关性,以便进行风险管理和投资组合优化。

另外,在市场调查和社会科学研究中,不对称相关系数也能够帮助我们理解不同变量之间的关系,并为相关决策提供指导。

然而,不对称相关系数也存在一些局限性。

例如,它无法反映变量之间的非线性关系,而且对离群值较为敏感。

因此,在应用不对称相关系数时,我们需要根据具体情况进行综合考虑,并结合其他统计方法进行分析。

综上所述,不对称相关系数是一种用于描述变量之间非对称关系的重要统计指标。

通过准确度量变量之间的关联程度,我们能够更好地理解数据背后的规律性,为决策提供科学依据。

然而,我们也要意识到不对称相关系数的局限性,以避免在实际应用中产生误导或错误的结论。

1.2 文章结构:本篇文章主要围绕不对称相关系数展开讨论,文章结构如下所示:第一部分为引言部分,介绍了文章的概述、结构和目的。

在这部分中,将简要介绍本文所要探讨的不对称相关系数的概念和背景,并明确文章的研究目的。

第二部分为正文部分,包括了不对称相关系数的定义和计算方法。

在2.1节中,将详细介绍不对称相关系数的定义,包括其基本概念和数学表达式。

2010教师资格中学教育学考点指导:影响个体⾝⼼发展的因素 个体⾝⼼发展的⽔平受到多种因素的影响,但主要是受遗传素质、成熟、环境、学校教育和个体实践活动的影响,其中学校教育是⼀种特殊的环境,它对个体的发展有着特殊的意义。

这五个⽅⾯的因素相互联系、相互交织,共同作⽤于个体的发展。

下⾯我们将这五个⽅⾯在个体发展中的作⽤分别进⾏论述,以便于更好地了解教育对个体发展的作⽤。

⼀、遗传对个体发展的影响 遗传是指从上代继承下来的⽣理解剖上的特点,如机体的结构、形态、感官和神经系统等的特点,也叫遗传素质。

遗传或遗传素质是⼈的发展的⾃然的或⽣理的前提条件。

如果没有这些⾃然条件,⼈的发展就⽆法实现。

⼀个⼈⽣下来没有⼤脑,也就不会有思维的机制,⽆法学习科学⽂化知识。

正因为⼈类有⼤脑,⼈的⼼理发展才有了物质和⽣理的前提条件,⼈们在后天的环境和教育的影响下,才可以学习极为复杂的科学⽂化技术,甚⾄做出发明创造,这是其他动物所不能做到的。

遗传的意义表现在以下⼏个⽅⾯: (⼀)遗传素质是⼈的⾝⼼发展的前提,为个体妁⾝⼼发展提供了可能性 遗传素质是⼈的⾝⼼发展的前提条件,如果没有这些⾃然条件,个体的发展便⽆法实现。

健康的⾝体是⼀名优秀运动员的⽣理前提,正常的智⼒是⼀名科学家的基本⼼理素质要求。

个体在智⼒、情感、意志等⽅⾯所具有的先天的⼼理特征,也会对他后天的学习和社会成功产⽣很⼤的影响。

不过,遗传素质是⼈的先天素质的构成部分,⽽不是全部,遗传素质不能决定⼈的发展。

遗传素质并不会直接转变为个体的知识、才能、态度、道德品质等,如果离开了后天的社会⽣活和教育,遗传素质所给予⼈的发展的可能性便不能成为现实。

在不同的社会⽣活和教育影响下,⼈的遗传素质可以向着肯定或否定的⽅向发展,⼀个天赋智⼒素质⽐较好的⼉童在将来未必会成为⼀名科学家,⼀个⾳乐素质⽐较好的⼉童也未必⼀定就成为⼀名⾳乐家,除了遗传给他的可能性外,还要看他所处的社会条件,所受的教育和个⼈的努⼒程度。

![(NEW)浙江师范大学教师教育学院《907普通生物学》[专业硕士]历年考研真题汇编(含部分答案)](https://uimg.taocdn.com/e0908522f46527d3240ce0d1.webp)

不对称分子及生命分子的手性起源王丁众钟绮文江来田松海张威关键词:不对称,光活性,起源一、不对称分子在引出这个概念之前,我们先看什么是对称分子。

对称分子有以下几种对称因素:1、平面对称因素即存在一个平面把分子分成两部分,这个平面好像一个镜子,镜外实体的镜象可与镜内实体重叠,如CH2=CH2、C6H6、CO2等。

2、反射对称因素检查是否存在这种因素时,一般需经两个操作:先将分子通过一个轴旋转2π/n度,然后用一个垂直这个轴的镜面反射,如果镜内的镜象和镜外未旋转前的实体完全重叠,如分子,这种具有n次反射对称轴的分子也为对称分子。

3、简单轴对称因素即以一条直线为旋转轴旋转2π/n度,得到的分子与原分子可以重叠,n表示轴的级,称n重轴,如氨分子有一个三重轴。

但需注意的是,如果分子中不含其它对称因素,只有简单旋转轴因素,它们就必定和其镜象不重叠,这就是我们要说的不对称分子,又叫手性分子,如L-酒石酸、D-酒石酸。

由此我们可以引出不对称分子(即手性分子)的概念:在三维空间中实体与其镜象或经轴旋转后的镜象不重叠的分子,即为不对称分子。

旋光性是手性分子的重要特征。

不对称分子的实体和镜象─—左手性分子(用L表示)和右手性(用D表示)─—互称对映体。

它们的差别在于对偏振光作用不同:一个可以把偏振光向左旋,另一个则把偏振光向右旋。

二、不对称分子对生命的意义1、不对称分子是生命的物质基础。

生命的基本物质是核酸和蛋白质。

核酸和蛋白质以及糖元、淀粉、纤维素、磷脂等都有右手螺旋结构(可用右手螺旋方法判断),螺旋型分子均是不对称分子,而它们的单体如核苷酸、氨基酸等,也都是不对称分子。

2、光学活性是生命有序性和组织化的基础生命是一个非常高度组织化了并高度有序的体系。

为了生成这样的体系,就只能有一种对映体作为形成生物分子的空间结构,如组成生命蛋白质的氨基酸都是L型,组成核酸的核糖和脱氧核糖分子都是D型。

试想如果没有这种光学活性,会怎样呢?例如由100个谷氨酸组成的α一聚谷氨酸大分子,组成单元具有同一旋光性的,就只能生成一种α一聚谷氨酸。

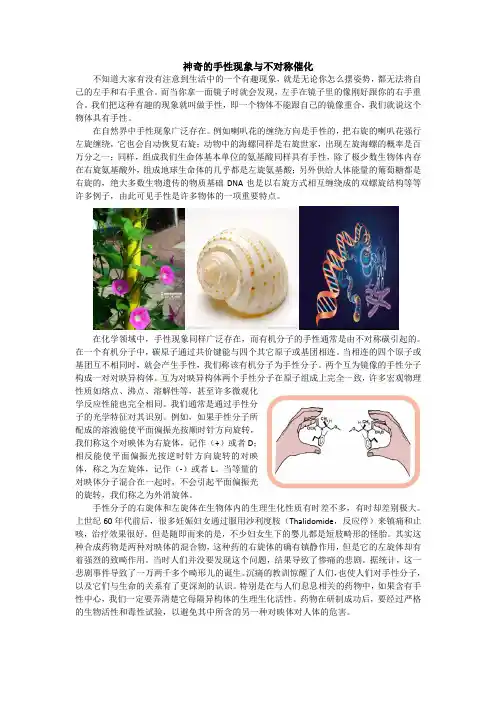

神奇的手性现象与不对称催化不知道大家有没有注意到生活中的一个有趣现象,就是无论你怎么摆姿势,都无法将自己的左手和右手重合。

而当你拿一面镜子时就会发现,左手在镜子里的像刚好跟你的右手重合。

我们把这种有趣的现象就叫做手性,即一个物体不能跟自己的镜像重合,我们就说这个物体具有手性。

在自然界中手性现象广泛存在。

例如喇叭花的缠绕方向是手性的,把右旋的喇叭花强行左旋缠绕,它也会自动恢复右旋;动物中的海螺同样是右旋世家,出现左旋海螺的概率是百万分之一;同样,组成我们生命体基本单位的氨基酸同样具有手性,除了极少数生物体内存在右旋氨基酸外,组成地球生命体的几乎都是左旋氨基酸;另外供给人体能量的葡萄糖都是右旋的,绝大多数生物遗传的物质基础DNA也是以右旋方式相互缠绕成的双螺旋结构等等许多例子,由此可见手性是许多物体的一项重要特点。

在化学领域中,手性现象同样广泛存在,而有机分子的手性通常是由不对称碳引起的。

在一个有机分子中,碳原子通过共价键能与四个其它原子或基团相连。

当相连的四个原子或基团互不相同时,就会产生手性,我们称该有机分子为手性分子。

两个互为镜像的手性分子构成一对对映异构体。

互为对映异构体两个手性分子在原子组成上完全一致,许多宏观物理性质如熔点、沸点、溶解性等,甚至许多微观化学反应性能也完全相同。

我们通常是通过手性分子的光学特征对其识别。

例如,如果手性分子所配成的溶液能使平面偏振光按顺时针方向旋转,我们称这个对映体为右旋体,记作(+)或者D;相反能使平面偏振光按逆时针方向旋转的对映体,称之为左旋体,记作(-)或者L。

当等量的对映体分子混合在一起时,不会引起平面偏振光的旋转,我们称之为外消旋体。

手性分子的右旋体和左旋体在生物体内的生理生化性质有时差不多,有时却差别极大。

上世纪60年代前后,很多妊娠妇女通过服用沙利度胺(Thalidomide,反应停)来镇痛和止咳,治疗效果很好。

但是随即而来的是,不少妇女生下的婴儿都是短肢畸形的怪胎。

不对称分子及生命分子的手性起源王丁众钟绮文江来田松海张威关键词:不对称,光活性,起源一、不对称分子在引出这个概念之前,我们先看什么是对称分子。

对称分子有以下几种对称因素:1、平面对称因素即存在一个平面把分子分成两部分,这个平面好像一个镜子,镜外实体的镜象可与镜内实体重叠,如CH2=CH2、C6H6、CO2等。

2、反射对称因素检查是否存在这种因素时,一般需经两个操作:先将分子通过一个轴旋转2π/n度,然后用一个垂直这个轴的镜面反射,如果镜内的镜象和镜外未旋转前的实体完全重叠,如分子,这种具有n次反射对称轴的分子也为对称分子。

3、简单轴对称因素即以一条直线为旋转轴旋转2π/n度,得到的分子与原分子可以重叠,n表示轴的级,称n重轴,如氨分子有一个三重轴。

但需注意的是,如果分子中不含其它对称因素,只有简单旋转轴因素,它们就必定和其镜象不重叠,这就是我们要说的不对称分子,又叫手性分子,如L-酒石酸、D-酒石酸。

由此我们可以引出不对称分子(即手性分子)的概念:在三维空间中实体与其镜象或经轴旋转后的镜象不重叠的分子,即为不对称分子。

旋光性是手性分子的重要特征。

不对称分子的实体和镜象─—左手性分子(用L表示)和右手性(用D表示)─—互称对映体。

它们的差别在于对偏振光作用不同:一个可以把偏振光向左旋,另一个则把偏振光向右旋。

二、不对称分子对生命的意义1、不对称分子是生命的物质基础。

生命的基本物质是核酸和蛋白质。

核酸和蛋白质以及糖元、淀粉、纤维素、磷脂等都有右手螺旋结构(可用右手螺旋方法判断),螺旋型分子均是不对称分子,而它们的单体如核苷酸、氨基酸等,也都是不对称分子。

2、光学活性是生命有序性和组织化的基础生命是一个非常高度组织化了并高度有序的体系。

为了生成这样的体系,就只能有一种对映体作为形成生物分子的空间结构,如组成生命蛋白质的氨基酸都是L型,组成核酸的核糖和脱氧核糖分子都是D型。

试想如果没有这种光学活性,会怎样呢?例如由100个谷氨酸组成的α一聚谷氨酸大分子,组成单元具有同一旋光性的,就只能生成一种α一聚谷氨酸。

密斯.凡.德.罗似是而非的对称原作者Robin Evans, 翻译:城市笔记人【这是密斯设计的巴塞罗那展览馆当下的航测图,已经跟1929年的基地有所改动;例如,如右图,1929年时,展馆前面有一排柱子。

】【1986年复建起来的密斯.凡.德.罗(Ludwig Mies van der Rohe)设计的巴塞罗那展览馆。

】建筑并不一定总比它们的照片能够更好地展示它们,也未必就比那些从它们身上衍生出的理论更加堂皇。

一切要视具体情形而定。

作为密斯.凡.德.罗Ludwig Mies van der Rohe)最出名的作品之一,建于1929年的巴塞罗那展览馆(the Barcelona Pavalion),曾经就被用来去说明这一点。

在他对巴塞罗那展览馆的批判性历史研究中,邦塔(Juan Pablo Bonta)就向我们显示了,展馆本身跟关于展馆的照片和文献比起来,倒是可怜的老三的原因。

这个展馆存在的时间很短暂——仅仅存在了6个月——当时,也没有得到充分的媒体报导;然而,在这个建筑被拆除了25年之后,它却被抬到了大师杰作的位置上——而那些吹捧过这栋建筑的批评家们恰恰又都是那些从来没有真正见过它的人。

于是,邦塔问了两个非常贴切的问题:为什么要等上这么久,而且,在展馆本身已经不在的状态下,又基于什么,批评家们做出了这样的判断?在阅读了邦塔的大作之后,我也开始把巴塞罗那展馆视为一种魅影,它的声誉建立在少数发表了的照片和一张不那么精确的平面这些蛛丝马迹的证据上(见图3)。

于是,当巴塞罗那展览馆于1985年到1986年间被在原址复建之后,我造访了该建筑。

【图2,1986年(复建起来的)密斯.凡.德.罗设计的巴塞罗那德国展览馆。

】不对称性如果有一件事情可以无需争辩,那就是巴塞罗那德国展览馆的非对称性。

这一点,可以被理解成为是密斯.凡.德.罗对基地的某种回应。

因为基地处在一个长条广场的端头、在一系列为了1929年巴塞罗那世博会修建的巨大而又不完全对称排列着的建筑们的横向主轴上(the major lateral axis)。

210成语中两性要求的不对称现象陈湘豫 张碧玉 佛山科学技术学院摘要:任何一种语言中皆存在着两性差异和相通的成分,为研究汉语中性别差异的表现,本文选择成语作为研究语料,借助标记理论,探讨两性要求在词义上的不对称现象。

成语中涉及女性的成语远多于男性,在包含对立性别语素的成语中,按照“男先女后”、“雄先雌后”顺序排列的多于“女先男后”、“雌先雄后”排列的。

无论是自我发展、家庭或是社会中的两性角色,都存在着差异化的要求,那些专门指代女性的成语大多会带上女性标记,而指代男性的成语则有一部分无性别标记。

两性要求上,性别标记的不对称现象折射出了传统文化下男女的个人发展、家庭地位和社会处境的不平等,女性群体苦于传统思想强加给她们的精神束缚,男性则能在相对自由强势的氛围下生活,并实现个人发展。

关键词:成语;性别标记;不对称关于两性成语中词义褒贬的不对称现象,我们可以将其划分为三个大方面看待,一是个人品貌,二是婚丧嫁娶,三是社会角色,这三个大方向较详尽地概括了两性在自我、社会和他人视角下的不同,将在下文中进行详细探讨。

一、个人品貌女性的美丽在传统文化中是一种被过高要求的存在,女性被要求在五官、身姿、神态上达到一定要求,才有资格被称为美丽。

对女性的美丽提出诸多要求的是男权社会中的话语权掌握者,他们的审美期待也逐步成为了传统文化的审美取向。

这些是只适用于女性的成语,因此带上了女性标记,相反,对男性的外貌没有那么多的要求,更多对男性的才能、道德、男性气概做出一定的要求,例如:才貌双全 逸群之才 玉树临风 温文尔雅 淑人君子 清新俊逸 品貌非凡 才貌双绝 惊才风逸 风流才子 玉面郎君 风度翩翩 气宇不凡 翩翩少年 顶天立地 血性男儿 足智多谋 风流倜傥 正义之士 身材魁梧 神勇威武 昂藏七尺 惨绿少年 七尺男儿对女性外貌的描述与赞美,文人墨客们会从自然万物中搜罗最美好的字眼来比拟、形容,例如:珠圆玉润 仙姿跌貌 蛾眉蟋首 皓齿明眸 花容月貌 烟视媚行 环肥燕瘦 粉白黛黑 倾国倾城 艳若桃李 肌理丰盈 齿若编贝 静若处子 动若脱兔 吹气如兰 娇小玲珑 绰约多姿 粉面含春 软玉温香 吹弹得破 肤如凝脂 千娇百媚 千姿百态 沉鱼落雁 闭月羞花 国色天香 花枝招展 亭亭玉立 嫣然一笑 皓齿朱唇 花红柳绿 傅粉施朱 秀色可餐 袅袅婷婷 秀外慧中 姱容修态 娉婷婀娜 冰肌雪肤 纤纤细步 出水芙蓉 琼姿花貌 绝代佳人以上成语皆只适用于女性,而且大部分只适用于妙龄女子,从肌肤到神态,从颜色到拟物,用最美好的植物和动物去比喻、衬托、夸张女性的美,传统文化对女性外貌之美给予了高度的评价,从另一方面来看也是一种极度的苛求。

全脑潜能开发题库1、美国神经生理学家斯佩里教授的(脑功能定位)学说。

2、美国国家健康研究所麦连克教授提出的(脑部三分模型)学说。

3、美国赫曼提出的(全脑四分模型)学说。

4、美国加州大学医学博士罗杰·斯佩里教授提出的(左右脑分工)理论。

5、美国艾登·泰勒博士发明的(潜意识)输入法。

6、美国哈佛大学加德纳教授提出的(多元智能)理论。

7、人类的大脑由大脑纵裂分成(左、右两个大脑)半球。

8、大脑的奇妙之处在于(两半球分工)不同。

9、斯佩里教授通过割裂脑实验,证实了大脑(不对称性的左右脑分工)理论。

(10、左脑偏向用(语言、逻辑性)进行思考。

11、右脑是以(图像和心像)进行思考。

12、这两个半脑彼此的动作并非(分工式进行),而是(互相支援协调)。

13、两岁内的婴幼儿如果有脑机能损伤,大脑功能仍可以(重新定位)。

14、泰勒博士突破过去所有研究人类思想与行为的学者专家都没有发现的盲点,并且将这一理论予以(具体化)、(工具化)。

15、在通往左脑的(语音系统)里,充满感觉美好是很好的诸如此类预期性、启发性的用语。

16、具分析功能的左脑只接受(启发性)的话语,而不具分析功能的右脑、完全能接受(权威性)的话语。

17、全面开发人脑是一项前沿性的系统工程,它涉及到许多学科,其中(教育科学)、(心理科学)、(人体科学)和(脑科学)等领域的研究成果都直接关系到这项工程的进展。

18、全脑开发的研究和我国(素质教育)的实施有着重要的意义。

19、"20、20世纪80年代中期以来,全美许多学校依据(多元智能理论)进行了积极的实践探索,并积累了丰富的经验。

21、传统智力观认为智能只是一种单一的(逻辑推理)或(语文能力)。

22、加德纳重新定义智能的概念,他认为智能应是在某一特定文化情境或社群中,所展现出的(解决问题)或(制作生产)的能力。

23、加德纳指出人类智能至少有(八种)智能。

24、综合这些相关学科研究成果,提出一种(全面开发人脑)的理论。

左右不对称性的建立什么是左右不对称?尽管脊椎动物看起来时左右对称的,但其机体内部左右两边器官结构和分布其实有所差异:心脏、脾脏和胰脏分布在左侧,而胆囊和大部分肝脏分布在右侧。

这种不对称性在胚胎发育时期通过复杂的外在和内在的机制建立。

左右不对称是如何产生的?1)首先,一个起始事件使胚胎左右对称打破,可能是通过已经建立的D-V 和A-P轴线上产生的物质转换为LR信息在小鼠上,这一起始事件被认为是结流:左右极性的打破利用了已存在的定位信息——AP、DV轴线。

结流的方向由已存在的前后、背腹轴线确定,并由同向的纤毛旋转引发。

前后轴线影响纤毛的倾斜,背腹轴线则表现为腹部突出。

大多数纤毛从节点坑细胞(node pit cell)后部突出,纤毛的基体也定位在细胞后部。

也就是说:背腹轴线、前后轴线、纤毛单向旋转导致了左右不对称2)一侧性信息被转移到胚胎节点或其类似物3)左右不对称性在节点附近建立一个重要的信号是Nodal信号,一种机制如下:左侧决定因子Nodal可以诱导自身表达,它的下游因子Lefty又可以作为它的抑制因子。

抑制因子比激活因子扩散得更快。

Nodal在结流的作用下左侧表达多于右侧表达,它在促进自身表达的同时促进左右及中间Lefty的表达,中线Lefty的抑制作用没有左侧Nodal自身诱导作用强烈因此左侧一直保有Nodal信号并诱导Lefty产生,中线Lefty抑制作用比右侧Nodal自身诱导强烈所以右侧Nodal 信号减弱至消失,所以右侧既无Nodal也无Lefty信号。

左侧Nodal诱导自身及Lefty表达,左侧和中线Lefty抑制右侧Nodal表达。

左侧Lefty抑制Nodal的自我诱导而导致其短暂性。

值得注意的是,这种机制中的中线不再是阻隔作用,而是传导Nodal抑制因子。

同时,旋转纤毛引发的结流的作用也减弱了,它只是提供一个很微弱的Nodal差异,然后Nodal差异通过反应-扩散导致不对称分布,也就是说,两者结合成一种机制。

4)左右不对称性从节点扩展到左侧侧板中胚层LPMNodal 信号可能通过接力途经或直接传递从节点传递至LPM,其他因子如GDF1也可能参与对不对称性的确定。

接力传播的证据:Nodal在其在侧板中胚层表达前在原条两侧表达,原条外周区域Nodal表达的特异性消失阻止了Nodal在做左侧侧板外胚层的表达;在Nodal在左侧侧板外胚层表达前,它的抑制因子Cerl2就已经在原条周边表达并左侧少于右侧。

直线传播的证据:侧板中胚层的Nodal表达可以诱导自身表达;研究发现两种增强子和Nodal的不对称分布有关,都能控制左侧LPM的基因表达。

5)侧边特异性基因表达在左右侧板中胚层建立并稳定6)左右信息传递给器官原基,激发左右不对称的器官形成包括三种机制:直接成环,如心脏、内脏;先形成两侧对称的原始器官,然后再发生大小或分支的差异,如肺;对称结构的一侧退化消失,如血管一个重要的概念:结流通常认为,在小鼠体内,左右不对称性是通过结流打破的,什么是结流呢?结流,即nodal flow,节点腹侧细胞伸入节点腔的200到300条9+0单纤毛以600rpm的速度绕和垂线向后成40°±10°的中轴顺时针旋转,引起胚胎外表面节点腔内向左的15到20微米每秒的液体流,成为结流。

结流的方向由已存在的前后、背腹轴线确定,并由同向的纤毛旋转引发,前后轴线影响纤毛的倾斜,背腹轴线则表现为纤毛在腹部突出。

大多数纤毛从节点坑细胞(node pit cell)后部突出,纤毛的基体也定位在细胞后部。

结流的方向的决定:节点中的单纤毛顺时针旋转,旋转轴和垂直线向后成40°±10°,于是,它在远离表面方朝左摆,靠近表面方朝右摆,根据流体力学,静止表面靠抗剪作用妨碍液体流动,所以,向右的摇摆没有向左的摇摆有效。

低等脊椎动物如两栖动物和鱼类的体轴比哺乳动物更早确立,所以,鱼类的左右不对称在原肠作用前建立,和H+/K+-ATPase相关,但是,KV里的左侧流就算左右不对称被打破了依然正常,说明nodal flow是自发的不依赖更早的左右不对称的建立。

打破左右对称的机制假说目前,打破左右不对称的机制假说主要有以下两种:(1)存在一种打破对称性的机制对于所有脊椎动物适用,结流只是它的下游放大阶段。

(2)结流在小鼠胚胎中提供打破最初对称性的信息,但它只是啮齿动物(或者,哺乳动物)进化的产物,它比那些原始机制高级。

这一假说包括两种模型:i.化学浓度梯度模型ii.物理刺激模型,即两种纤毛模型(two-cilia hypothesis)化学浓度梯度模型结流运输决定因子。

结流使腹侧节点腔内产生化学浓度梯度,导致化学形态素在左侧积累并被细胞感知。

这种决定因子在节点内或其附近的表达导致了Nodal的左右不对称性。

一个重要证据来自NVP, NVP是被转运到右侧的膜包围的颗粒,NVP形成后被结流甩到左侧并破裂,释放出的物质被左侧细胞吸收,产生化学浓度梯度。

NVP 释放被如FGF,SHH-N,RA等形态素调控,并带有提高钙离子浓度的信号。

钙离子作为NVP的下游信号,也许随NVP共同运输,或被另一种机制调控而在左侧释放。

NVP可引发非经典hedgehog信号通路。

具体指目前研究表明,shh不对称表达并对左右不对称决定起重要作用,但仅限于鸟类;RA对左右不对称性没有明显作用;Fgf8貌似对左侧决定起重要作用,它对NVP产生有一定作用。

物理刺激模型结流产生物理压力。

液压和很多因素有关,如流速和液体粘度。

结流的雷诺数仅为5*10–4左右,也就是说,它的剪应力几乎无法被细胞感应到。

但是,它可以被纤毛的弯曲放大,然后再由感觉纤毛内的信号通路放大。

物理刺激模型又称两种纤毛模型,因为它涉及到两种纤毛的存在:运动纤毛含Lrd动力蛋白,通过旋转产生结流;静止纤毛缺乏Lrd,表达聚胱氨酸-2,可感知机械力,感受结流后产生左侧钙离子信号,钙离子信号引发下游通路。

钙离子在结流下的左右不对称性——包括左侧节点边缘检测到不对称钙离子信号,钙离子浓度的不对称提高和它的侧向传递,公认存在和左右不对称性相关的钙离子通道——支持这一假说。

但同时应该注意到的是,钙离子浓度提高可以由FGF/SHH/RA 系统调节二者的联系目前,有各种证据的出现,支持不同的模型:如不动的纤毛导致不对称破坏可能支持物理感受模型,iv突变小鼠表现出Nodal在侧板中胚层随机分布,但是这种Nodal表达也可能只是由于中线损伤。

没有明确的证据支持一个模型同时否定另一个模型。

总的看来,化学刺激模型和物理刺激模型依赖于结流的起始作用,都需要信号传递和放大。

左右不对称性形成的物种差异不同物种左右不对称性形成不同,如下:1)胎生动物:通过结流打破左右对称,受精卵植入前额信息对后来不对称性影响小人类:PCD和动力蛋白参与,纤毛参与小鼠:KIF3A/B, LRD参与,Pkd-2参与,节点左侧胞内钙离子在头部折叠后期升高,节点有运动纤毛,出现结流2)两栖动物和禽类:受精卵早期卵裂时已经确定了左右不对称性鸡:亨氏结在神经胚之前形态上已经倾斜,在腹部中线有单纤毛细胞出现前已经确定了左右不对称性。

H+/K+-ATPase ,H+/V-ATPase symmetric,Pkd-2参与;明区细胞在4到5期胞内pH身高,3到4期右侧节点去极化;4到6期节点左侧胞内钙离子浓度升高;亨氏结里有纤毛蛙:左右轴线在发育中很早确立,并与背腹轴线确立有关,在早期胚胎发育中微管和微丝组成的细胞骨架形成和微管依赖型分子马达决定了左右不对称,H+/K+-ATPase的母源mRNA在受精卵最初两次分裂中已经不对称分布,并对左右决定起到了重要作用。

蛙胚的快速分裂期不对称表达离子泵和离子通道的基因,形成离子流,产生左右pH和膜电位的不对称,产生的电势可以通过间隙连接运输小的左右不对称决定分子如5-羟色胺,钙离子,磷酸肌醇或维甲酸,并起始不对称的nodal表达。

肌动蛋白,LRD,H+/K+-ATPase symmetric,H+/V-ATPase symmetric参与;4细胞期氢离子流不对称分布,右侧多,16细胞期RV四边体超极化;原肠顶板有运动纤毛,出现结流3)鱼类:受精卵早期卵裂和神经胚期的结流都对不对称形成有作用,其中,早期对称性打破是决定性事件,腹部节点只是下游信号通路,扩大左右不对称信号或依赖早期的左右不对称信号而建立斑马鱼:Na+/K+-ATPase,H+/V-ATPase,Na+/Ca2+ exchanger 参与;5到8SS期KV附近细胞内出现不对称钙离子流,KV左侧胞内钙离子浓度升高;KV内出现运动纤毛,出现结流,IFT,动力蛋白重链和Irdr1参与4)原口动物:海鞘:始终存在H+/K+-ATPase对称分布海胆:H+/K+-ATPase,钙离子参与;原生孔隙通道两侧都有运动纤毛而右侧多蜗牛:左右不对称决定于母本基因型,肌动蛋白参与果蝇:MyolD 确定左右轴线方向,F-actin参与。

MyoID,可直接与b-catenin结合,使特异的物质运输到连接处,同时使MyoID沿apical-basal轴线极性排列。

与b-catenin的结合使粘合连接推动细胞夹层,因而导致生殖器旋转、内脏折叠线虫:过去认为,内脏器官的手性决定于六细胞期有丝分裂纺锤体的旋转方向;最近,发现左右命运需要更早阶段的Notch信号,更早的A/P轴不对称定位也对ASE神经组织的左右命运有影响。

值得注意的是,Lefty和Nodal的角色比较保守,这些基因在脊椎动物甚至原口动物里都比较保守。

但是,两栖类和棘皮动物没有出现原条外周微量双侧Nodal 表达(脊椎动物、海鞘则有)一点看法1)左右不对称在进化上的意义不对称性有利于充分利用空间资源,使各器官在体内合理排布;不对称性对于各器官特异性功能有重要意义,如心脏左右心房心室的功能不同,因而心肌厚度不一样;不对称性应该再器官分化上有作用,而不同器官的分化是进化的表现2)左右不对称的发生哺乳动物中,左右不对称性的发生与结流有关,但结流不是其开端。

结流的产生源于节点细胞单纤毛的旋转,值得注意的一点是单纤毛的生长轴线。

应该先有一个信号分子导致了单纤毛的生长及其生长轴线的倾斜。

而这个生长因子也许是其他细胞分泌的,也可能是母源的。

这就和其他脊椎生物的左右不对称性接轨了。

也就是说,也许所有脊椎生物其实有一个基础的机制,就是母源信号的分布,只是在哺乳动物这个环节正好有一个特殊的下游信号,就是结流。