高中美术鉴赏之 第二单元 第二课 礼仪与教化

- 格式:doc

- 大小:36.00 KB

- 文档页数:2

第二单元第二课礼仪与教化■教学目标1、理解“礼仪与教化”这一社会要求对美术创作的影响。

2、了解在这一背景之下中国商代到魏晋时期出现的美术现象。

3、了解在这一背景之下古埃及、巴比伦以及古印度、印第安文明中出现的美术。

■教学重点与难点1、理解“礼仪与教化”这一社会要求对美术创作的影响。

2、在这一时期的美术创作是如何实现这一要求的?■教具与学具1、教具:幻灯机、幻灯片,实物投影仪、画册或者多媒体播放工具。

2、学具:笔记本(或者作业纸)、笔中国商代青铜器纹饰、器形权力的象征,用威严、恐怖的形象起到震慑的作用。

1、区分社会等级。

2、用于贵族阶层的生活和祭祀。

青铜是当时最贵重、最耐用的物质材料。

权力分散,衰落。

秦代雕塑写实性较强、整体排山倒海,排列有序权力的象征,用威严的形象起到震慑作用。

守卫陵墓用写实性的雕塑取代真人陪葬这一古老的习俗,给人一种真实感。

秦代的灭亡。

汉代雕塑循石造像宣扬保家卫国、效忠皇帝的思想,儒家思想中的忠。

通过对霍去病功绩的表彰来树立榜样,间接的要求人们为统治者服务。

利用石头的动态塑造形象。

画像石在石头上雕刻形象对祖先的恭敬,儒家思想中的孝。

维护社会的稳定石棺刻画在石棺上雕刻形象对父母的孝心,儒家思想中的孝。

维护社会的稳定魏晋时期绘画线描(高古游丝描)儒家思想中对女性的道德要求。

维护社会的稳定古巴比伦石柱上部为浮雕,下部为文字。

汉谟拉比法典神化统治者,维护权力。

质地坚硬,可以长期保存。

古埃及建筑金字塔埃及人对生与死的看法神化统治者,维护权力。

具有威慑力,显示法老的权力。

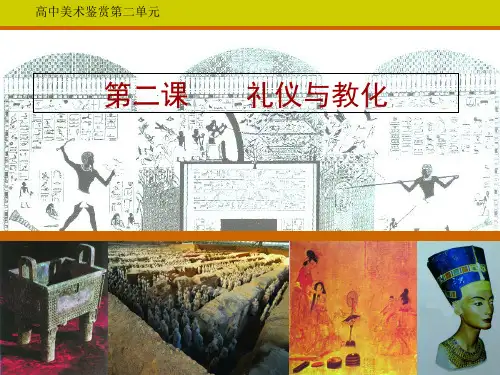

雕塑狮身人面像绘画墓室中的壁画古印度印第安文明■教学流程图:第一节课:1、导入教学:教师用非常著名的两个美术作品《秦始皇兵马俑》和古埃及的《金字塔》来导入教学,先向学生简单介绍一下这两件作品(产生的时代、文化背景等等),然后让学生分小组对这两件作品的异同进行比较。

2、教师总结,点明教学主题:教师对学生的分析结果进行总结,并且指出,在这两件作品出现的时代,美术品已经不像在原始社会那样是为了部落集体服务,而是出现了专为统治者个人服务的美术品。

第二单元第二课礼仪与教教学目标1. 知识目标:理解“礼仪与教化”这一社会要求对美术创作的影响。

2. 能力目标:了解在这一背景之下中国商代到魏晋时期出现的美术现象;了解在这一背景之下古埃及、巴比伦以及古印度、印第安文明中出现的美术现象。

3.情感目标:领略不同艺术风格的美术作品,体会作品中蕴涵的审美观念和思想情感。

教学重点与难点1.理解“礼仪与教化”这一社会要求对美术创作的影响。

2.在这一时期的美术创作是如何实现这一要求的?教具与学具1.教具:多媒体播放工具。

2.学具:笔记本(或者作业纸)、笔。

教学过程:1.导入教学:教师用非常著名的两个美术作品《秦始皇兵马俑》和古埃及的《金字塔》来导入教学,先向学生简单介绍一下这两件作品(产生的时代、文化背景等等),然后让学生分小组对这两件作品的异同进行比较。

2.教师总结,点明教学主题:教师对学生的分析结果进行总结,并且指出,在这两件作品出现的时代,美术品已经不像在原始社会那样是为了部落集体服务,而是出现了专为统治者个人服务的美术品。

因为当时社会已经进入了文明时代,有了文字,并且出现了国家和不同的社会阶级。

当时的社会结构就向埃及的金字塔一样。

同时,处于社会下层的人们为处于上层(塔尖)的人服务。

3.教师提问:当人类有了国家之后,如果这个国家没有秩序会怎样?4.学生思考并回答。

5.教师进一步提问:那么怎样才能维持社会的秩序?教师鼓励学生多思考一些答案。

6.学生可以分小组讨论,并派代表发言。

7.教师总结。

8.阅读并分析教材:教师建议学生带着对上述问题的思考与答案去阅读教材的第20、21页,并且将阅读的结果填写到作业纸的中国商代时期(导致变化的原因这一栏可以先不填)。

教师组织学生对分析的结果进行讨论。

按照作业纸上的参考分析进行总结。

9.深入研究与思考:青铜器的器形和纹饰为什么会发生变化?进一步研究教材所给定的材料。

10.完成“活动建议一。

”11.教师对活动情况进行总结。

请同学们研究教材中“秦始皇兵马俑”并完成作业纸的秦代部分。

《礼仪与教化》教学设计【教学目标】1、知识与技能:了解在人类进入文明时代之后美术在规范社会等级秩序方面的作用。

2、过程与方法:通过分析、探讨夏、商时代的青铜器代表作品展开其与统治阶级的关系,并且探讨青铜器造型和纹饰的演进变化和其原因。

3、情感、态度和价值观:通过本课学习使学生更深层次了解美术的社会价值和时代制约性。

【教学重点与难点】1、使学生了解我国青铜器造型和纹饰的演进变化和其原因。

2、使学生了解人类在进入文明时代之后美术在规范等级秩序方面的作用。

【教具和学具】教具:多媒体课件学具:教材,作业纸等【课时】1课时【教学过程】一、激趣导学1、师生问好,组织教学。

简单复习原始社会美术。

2、提问:“文明社会”和原始社会在社会结构上有什么区别?3、学生思考,回答。

4、教师总结,点明教学主题:文明时代有文字,并且出现了国家,人也分化为不同的社会阶级。

当时的社会权力呈金字塔结构,一般有一个最高统治者,具有绝对的权力;贵族和平民之间也产生了明显的对立。

5、播放视频:北京奥运会开幕式击缶表演。

6、提问:视频里的乐器名称、所用材料及朝代?二、问题探究(一)探究一:1、提问:在“文明社会”这种社会状况中,美术会发生怎样的变化?2、学生思考与讨论。

3、总结:当文字、国家以及阶级出现之后,统治者为了维护社会的稳定,就必然会运用一定的道德与法律来约束人民。

美术作品就是宣扬这种思想的重要手段,它比抽象的文字更生动,更容易被人们所接受。

如果说陶器是原始社会新石器时期的象征,那么,青铜工艺便可成为奴隶社会工艺美术的典型代表。

在使用铁器以前,人类广泛的使用青铜铸造各种器具,考古学家将这个历史阶段称之为“青铜时代”。

青铜器不仅是实用品,更是一种等级的象征。

在我国周代,统治者为了“明尊卑,别上下”,规定天子用九鼎,以下自诸侯、卿大夫直至士大夫,用鼎数依次减少,形成了严格的列鼎制度,不得超越。

由此也可透射出统治者的王权意识,那时争战夺取统治权,称为“问鼎”,取得了天下,则称为“定鼎天下”。

![湘美版高中[美术鉴赏]第二单元——辉煌的美术历程 礼仪与教化](https://uimg.taocdn.com/4933cb367dd184254b35eefdc8d376eeaeaa170d.webp)

湘美版高中[美术鉴赏]第二单元——辉煌的美术历程

第2课礼仪与教化

学情分析:

据了解,作为授课对象的昌吉州二中高一学生,未在日常教学中接受美术鉴赏科目的常态教学,学生美术鉴赏基础知识可能比较薄弱。

但这一年龄段学生的求知欲可能会使教学气氛比较活跃,况且高中生的知识储备、思维水平、表达能力日趋成熟,只要教学法使用恰当,就可以达成本课所涉及的三维目标。

教材分析:

教材编写者以地域、时间、美术类型为框架,围绕“礼仪与教化”主题,以8页篇幅构建了容量颇大、线索繁杂的知识体系,旨在挖掘和体现美术的功能(社会功能、教育功能和审美功能),力图让施教者在教学实践中体现美术教育的价值。

教学重点:中国商代到魏晋时期及两河流域、古埃及、印第安文明中的美术现象。

教学难点:不同时代背景下,美术作品会受到“礼仪与教化”功能的影响和制约。

教具学具:PPT幻灯片教材

教学过程。

高中美术湘美版美术鉴赏(选修)第二单元《第二课礼仪与教化》优质课教案省级比赛获奖教案公开课教师面试试讲

教案

【名师授课教案】

1教学目标

知识目标:

1、理解“礼仪与教化”这一社会要求对美术创作的影响。

2、了解在这一背景之下中国商周到秦汉时期出现的美术现象。

3、学会用不同的方法来鉴赏这些美术作品。

情感目标:

1、让学生在鉴赏的过程中,认识到文明社会初期,统治者为了维持社会的安定,维护自己的统治,就制定了一定的秩序。

2、培养学生的名族荣誉感,使学生了解并辨别阶级社会的道德观,并对学生形成正确的道德观起到指引作用。

比如古人的传统美德,忠、勇、孝等。

2学情分析

我所讲解的第一课时教材主要介绍了2个方面的内容:

1、中国商周到秦汉时期比较有代表性的美术种类和美术作品。

2、这些作品与社会文化观念之间的关系和社会意义

3重点难点

1、理解“礼仪与教化”这一社会要求对美术创作的影响。

2、如何让学生在学习美术知识的同时,进行德育教育。

4教学过程

4.1第一学时

教学活动

1【导入】礼仪与教化

课程导入:PPT展示动态图片。

热播电视剧《琅琊榜》中的礼仪。

第二单元辉煌的美术历程第二课、礼仪与教化【学习目标】知识与技能:了解在人类进入文明时代之后美术在规范社会等级秩序方面的作用,以及中国商代到魏晋时期、两河流域、古埃及、古印度、印第安文明中出现的代表性的美术作品、美术风格以及这些作品产生的具体社会背景。

过程与方法:通过展示与讲解一些历代具有代表性的作品,理解美术作品在规范社会等级秩序方面的作用。

情感态度与价值观:提高对古代中国(商代到魏晋南北朝时期)的美术作品以及两河流域、古埃及、古印度、印第安文明中美术作品的认识,使得学生更加掌握历史渊源和美术的关系,提高自己的审美情趣,感受人类文明的伟大。

【重点难点】(1)重点:商朝到魏晋时期的美术现象与社会政治文化之间的关系。

(2)难点:学生的社会意识与生活的局限性对主题的理解难以深入,探究作品与其时代背景之间的关系。

【教材分析】本课是围绕“礼仪与教化”这一主题介绍人类特定历史时期出现的一些美术现象和美术作品。

首先通过观看《商朝》青铜器的视频让学生了解到商代的青铜器达到了非常鼎盛的时期,而出现这一现象的主要原因离不开统治阶级依靠青铜器来主张自己的权力、地位,然后通过展示讲解其他朝代(秦汉,春秋战国、两河流域、古埃及、古印度、印第安文明)中的代表性的美术作品让学生深刻理解到每个朝代每个时期的美术作品都有什么社会功能,在其间再夹杂一些相关视频的播放引起学生的兴趣同时也加深学生印象,课堂上与学生一起完成表格的填写让学生更好的更有逻辑性的理解本课的内容。

最后两种作业人选其一,让学生灵活的根据自己所掌握的知识情况进行作业的练习,加深对本课的知识的理解和把握。

【教学思路】本课的教学主要是围绕着“礼仪与教化”这一社会要求对美术创作的影响而展开的。

教师在教学中,首先要让学生明确,当文字、国家以及阶级差别出现之后,统治者为了维护社会的稳定,就必然会运用一定的道德与法律来约束人民。

而美术作品是宣扬这种思想的重要手段。

接下来分析中国商朝到魏晋时期社会政治、道德观念对美术创作的影响以及世界其它地区如古巴比伦、古埃及、古印度和印第安文明的情况【教学准备】1、教具:智慧互动黑板,实物投影仪、画册或者多媒体播放工具。

湘版《美术鉴赏》第二单元辉煌的美术历程第2课礼仪与教化教案(第一课时)青铜探密一、教材分析教材内容主要包括六个方面:1、当人类进入文明时代,出现了成熟的文字和统一的国家之后,围绕“礼仪与教化”这一主题,美术创作所发生的变化。

2、中国商朝到魏晋时期比较有代表性的美术种类和美术作品,以及这些作品与社会文化观念之间的关系。

3、两河流域比较有代表性的美术作品及其与社会文化观念之间的关系。

4、古埃及比较有代表性的美术作品及其与社会文化观念之间的关系。

5、古印度比较有代表性的美术作品及其与社会文化观念之间的关系。

6、美洲印第安文明比较有代表性的美术作品及其与社会文化观念之间的关系。

本课时主要让学生了解“礼仪与教化”对艺术创作的影响,分析从中国商朝到秦代的美术形态。

二、教学目标认知目标:让学生了解从中国青铜器的美术形态,并能分析出“礼仪与教化”这一要求的影响。

让学生了解美术作品与“礼仪与教化”这一社会要求之间的关系技能目标:使学生能够运用所学的知识,对青铜鼎进行初步断代,解决生活中的实际问题。

情感目标:体验艺术作品的教化功能,感受“礼仪与教化”这一社会要求的具体存在。

三、重点与难点教学重点:让学生了解从青铜器的美术形态,并分析出“礼仪与教化”这一要求的影响。

教学难点:分析中国青铜艺术是如何实现这一要求的。

四、教学思路让学生从影视短片中找到对青铜艺术的初步感受,然后利用活动引导学生挖掘青铜宝库,开启认识青铜艺术之门,并主动积极的思考,探究艺术形式与社会之间的关系,最后整体分析“礼仪与教化”对艺术创作的影响,让学生站在一定的高度看待艺术的形式和起教化作用。

五、教学准备:教具:教材、课件、辅助材料学具:教材、补充资料、笔记本六、教学过程(一)导入(5分钟)邀请学生一起观看《国宝档案》片段,并提出问题:“你的感受”引出学生对古代青铜艺术的感受分析感受的获得与青铜器的表现形式的关系,让学生感受青铜之美。

引出课题,开始青铜探密(二)新授组织活动:(2分钟)不同层次的走近青铜艺术(认识层次推进)普通市民博物馆的欣赏者兴趣浓厚的艺术爱好者有深入了解的“专家”宣布参与、奖励规则活动开始:初步认识(5分钟)1、看不同形式的青铜器图片(讨论)说出你的感受教师小结表扬深入感受(9分钟)2、仔细观察其纹饰特点,感受纹饰传递的思想布置学生阅读后分析纹饰的形式与情感感受(综合比较进行)合作讨论教师小结联系社会(8分钟)3、分小组讨论,形成认识,谈青铜艺术风格与其时代关系结合课本活动建议一进行教师适当拓展对艺术与社会关系的认识深入认识(6分钟)4、点评活动,提出问题专家有什么看法:青铜艺术形式风格变化有什么联系?为什么会有这种表现?艺术的“教化”功能,社会的内在要求。

湘版《美术鉴赏》第二单元第二课课题:《礼仪与教化》课型:欣赏课一、教学目标:1、学习秦汉、魏晋南北朝时的优秀美术作品。

2、理解“礼仪与教化”这一社会要求对美术创作的影响。

3、了解在这一背景之下中国秦汉、魏晋南北朝时期出现的美术现象。

二、教学重点和难点:1、理解“礼仪与教化”这一社会要求对美术创作的影响。

2、在这一时期的美术创作是如何实现这一要求的?三、教学过程:一)、回顾上节课所学。

二)、传授新知:导入:从“礼”和“教化”说起我国是历史悠久的文明古国,形成了高尚的道德准则、完整的礼仪规范,被世人称为“文明古国,礼仪之邦”。

礼仪文明作为中国传统文化的一个重要组成部分,“礼”和“仪”实际是两上不同的概念。

“礼”是制度、规则和一种社会意识观念;“仪”是“礼”的具体表现形式,它是依据“礼”的规定和内容,形成的一套系统而完整的程序。

那么,“礼仪”这种制度和仪式是什么开始产生的呢?大家想象一下,如果一个国家在人类社会出现阶级和国家的时候,礼仪规范也同时开始确立起来了。

1、开门见山点明教学主题:秦汉、魏晋南北朝时期美术的显著特征是强调政治功能和伦理教化作用。

2、秦朝的统治者把艺术作为宣扬功业、显示王权的手段(直接为统治者服务)1)、学习秦朝最有名的美术作品——被誉为世界八大奇迹之一的秦始皇陵兵马俑播放视频:(秦朝统一六国)教师提问:秦朝用什么统一六国?学生回答:武力。

教师提问:崇尚武力的秦始皇在死后需要什么来保护他的陵墓,彰显他的皇威?学生回答,教师讲解秦始皇陵的修建和殉葬引出陶俑。

播放视频:(兵马俑的发现和面貌)教师提问:兵马俑的整体布局有何特点?学生回答:军阵排列规模宏大气势磅礴教师提问:为何如此布局?秦军的军阵、服装、武器有何特点?播放视频:(秦军的军阵、服饰及兵器)对照图片,请一位同学讲解兵马俑的服饰特点教师提问:他们手上拿的是啥兵器?根据上述所讲,请判别他们各自的身份。

播放视频:(兵马俑的制作和艺术特点)2)、小结:兵马俑的艺术特征:学生回答,教师整理得出答案:a、大规模群雕,排列整齐,显示权力b、手法写实、逼真、形象生动c、守卫陵墓,为统治者(秦始皇)服务3、受儒家思想的影响汉朝的统治者视艺术为表彰功臣和标榜忠、勇、孝、节、义等封建伦理的有效方式1)、学习西汉石雕《马踏匈奴》播放视频:(霍去病和匈奴交战)教师同步讲解抗击匈奴的背景资料对照图片,请一位同学描述一下西汉石雕《马踏匈奴》引导学生观察:马(代表霍去病,甚至是汉朝)的雄浑、胜利者的姿态。

高中美术鉴赏《第二单元——第二课礼仪与教化》说课稿教学目标:了解在美术史上“礼仪与教化”这一要求的出现对美术创作的影响;了解围绕这一主题在中国商代到魏晋时期、两河流域、古埃及、古印度以及印第安文明中出现的有代表性的美术作品、美术风格以及这些作品产生的具体社会背景。

教学材料分析:教材内容主要包括六个方面的内容:1、当人类进入文明时代,出现了成熟的文字和统一的国家之后,围绕“礼仪与教化”这一主题,美术创作所发生的变化。

2、中国商朝到魏晋时期比较有代表性的美术种类和美术作品,以及这些作品与社会文化观念之间的关系。

3、两河流域比较有代表性的美术作品及其与社会文化观念之间的关系。

4、古埃及比较有代表性的美术作品及其与社会文化观念之间的关系。

5、古印度比较有代表性的美术作品及其与社会文化观念之间的关系。

6、美洲印第安文明比较有代表性的美术作品及其与社会文化观念之间的关系。

在人类进入文明时代之后,美术作品的功能、形式和观念发生了较大的变化,这种变化主要与国家以及阶级的出现有着密切的关系。

在这个阶段,美术开始成为统治者服务,成为权力的象征或宣扬特定的法律与道德观念的一种形式。

教材围绕着这一主题,分析了这些观念与美术创作之间的关系,并介绍了中国与其它国家和地区的一些比较有代表性的美术作品。

在中国美术在这一时期的发展方面,教材中分析了从中国商朝直至魏晋时期美术现象。

在商代,最典型的美术作品就是青铜器。

当时的青铜器不是普通的生活器皿,而是权力的象征,从纹饰上来看有着一定的威慑力。

并且根据贵族的等级,还确定了青铜器拥有的数量和形式。

这显然体现的是统治阶级的道德要求,目的是维护统治者的权力。

而这一要求随着统治阶级权力的分散而逐步消失,所以我们看到在春秋、战国时期,在纹饰和器物的造型方面不再显得恐怖,而是华丽和繁琐。

而到了秦代,最有代表性的秦始皇兵马俑就是为帝王守灵的雕塑,它体现的就是权力和威严。

从汉代开始,儒家学说成为了官方认可的道德学说并成为传统社会的道德基础,所以这个时期的美术作品主要围绕儒家学说所倡导的忠、勇、孝、节、义而出现。

《礼仪与教化》教案一、教学目标:知识目标:1.理解“礼仪与教化”这一社会要求对美术创作的影响。

2.了解在这一背景之下中国商周到秦汉时期出现的美术现象。

3.学习用不同的方法来鉴赏这些美术作品。

情感目标:1.让学生在鉴赏的过程中,认识到文明社会初期,统治者为了维持社会的安定,维护自己的统治,就制定了一定的秩序。

2.培养学生的民族荣誉感,使学生了解并辨别阶级社会的道德观,并对学生形成正确的道德观起到指引作用。

三.学情分析主要介绍两个方面的内容:1.中国商周到秦汉时期比较有代表性的美术种类和美术作品。

2.这些作品与社会文化观念的关系和社会意义。

四.教学重难点1,理解“礼仪与教化”这一社会要求对美术创作的影响。

2,如何让学生在学习美术作品的同时,进行德育教育。

五.教学过程:1.导入:邀请学生观看《国宝档案》片段,提出问题:你的感受(节目介绍许多的国宝文物,这些凝聚着中华民族智慧和传统文化的历代传世国宝文物,)老师展示《秦始皇兵马俑》和古埃及《金字塔》请同学们思考这两件作品的异同。

秦始皇兵马俑金字塔作品形式大规模建筑群,排列成军队状大型建筑,像纪念碑作品功能守卫秦始皇的陵墓古埃及法老的陵墓服务对象皇帝法老共同点为统治阶级服务小结:在这两件作品出现的时代,美术作品已经不像原始社会那样是为了部落集体服务,而是出现了专为统治者个人服务的美术作品。

因为当时社会已经进入了文明时代,有了文字,并且出现了国家和不同的社会阶级。

当时的社会结构就像埃及的金字塔一样。

同时,处于社会下层的人们为处于上层的人服务。

问:当人类有了国家后,如果这个国家没有秩序会怎样?学生思考并回答。

进一步提问:那么怎样才能维持社会的秩序呢?学生讨论回答:制度法律道德规范文化答:其实这些都是属于礼仪和教化也就是今天我们需要讨论的课题:2.新授课:在不同时期有不同的礼仪和教化。

美术作品中所出现的直观的视觉形象很适合宣扬这些,甚至它比抽象的文字更加生动,更容易被人们接受。

高中美术鉴赏之第二单元

第二课礼仪与教化

编者:孙国栋审核:葛济刚李海棠2012-11 学习目标

1、理解“礼仪与教化”这一社会要求对古代美术创作的影响。

2、了解商代到魏晋时期出现的美术现象。

学习重点难点

中外不同的社会政治道德观念对美术创作产生的影响;了解中国商代到魏晋时期以及古代埃及、古代巴比伦、古代印度和古印第安文明的主要美术现象及美术特征。

学习活动:

活动一:阅读教材18-22页,把下列表格补充完整

活动二:阅读教材23-25页,完成下列表格

活动三:知识整理

1、饕餮纹:也称“兽面纹”,早期青铜器常见的装饰纹样之一。

具“狞厉之美”。

2、青铜器:商、周、春秋、战国时期;权利的象征,用威严、恐怖形象起震慑

作用;用于统治阶层及贵的生活或祭祀;族铸造方法:范模法和失蜡铸造法

3、金文:篆刻在青铜器上的文字,又名“钟鼎文”或“大篆”。

4、秦汉雕塑:秦代陵墓雕塑(秦始皇陵兵马俑)重写实;汉代陵墓雕塑(霍

去病墓石雕)重写意,作品采用“循石造型”法表现。

5、“六法”:气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移摹

写。

(选自南朝齐人谢赫《画品》)

6、本课重要作品:《后母戊方鼎》《大盂鼎》《莲鹤方壶》

《秦始皇陵兵马俑》《马踏匈奴》《立马》

《长信宫灯》《长沙马王堆T型帛画》

《女史箴图》《洛神赋图。