古诗二首课文讲解

- 格式:ppt

- 大小:3.78 MB

- 文档页数:25

【精选】部编版二年级下册语文第15课《古诗二首》基础知识+课文讲解一、学习目标1. 认识“晓、慈”等11 个生字,读准多音字“行”,会写“湖、莲”等8个字。

2. 能正确、流利的朗读古诗,背诵古诗。

3. 能初步了解诗句的意思,说出诗句描绘的画面。

二、作者简介杨万里(1127—1206) :字廷秀,号诚斋,吉水(今属江西)人,绍兴二十四年(1154)进士,历任太常博士、宝谟阁直学士等职,韩侂胄当政时,因政见不合,隐居十五年不出,最后忧愤成疾而终。

有《诚斋集》。

杜甫(712-770):字子美,自号少陵野老,世称杜工部、杜拾遗。

他忧国忧民,人格高尚,一生写诗1400多首,诗艺精湛,被后世尊称为“诗圣”。

代表作有三吏:《石壕吏》《新安吏》《潼关吏》三别:《新婚别》《无家别》《垂老别》。

三、我会写注音及组词湖:hú(江湖、西湖、湖水)莲:lián(莲花、莲子、莲叶)穷:qióng(无穷、穷人、穷苦)荷:hé(荷花、荷叶、荷包)绝:jué(绝句、绝对、绝交)含:hán(包含、含义、含水分)岭:lǐng(山岭、岭南、大兴安岭)吴:wú(吴国、东吴、姓吴)四、我会认注音及组词晓:xiǎo(春晓、拂晓、家喻户晓)慈:cí(慈祥、慈爱、仁慈)毕:bì(毕业、完毕、毕生)竟:jìng(毕竟、竟然、未竟)映:yìng(倒映、映日、映射)鹂:lí(黄鹂)鸣:míng(鸣叫、鸟鸣、鸣笛)行:háng(多行、银行、行业)泊:bó(泊船、停泊、飘泊)五、多音字行:xíng (步行)háng (银行)泊:bó(停泊)pō(湖泊)六、课文翻译晓出静慈寺送林子方毕竟是西湖六月天的景色,风光与其它季节确实不同。

莲叶接天望不尽一片碧绿,阳光下荷叶分外艳丽鲜红。

绝句两只黄鹂在翠绿的柳树梢上欢乐地歌唱。

【导语】教案能够展现出教师在备课中的思维过程,并且显⽰出教师对课标、教材、学⽣的理解和把握的⽔平以及运⽤有关教育理论和教学原则组织教学活动的能⼒。

⽆忧考准备了以下内容,供⼤家参考!【篇⼀】部编版⼩学⼆年级上册语⽂第18课《古诗⼆⾸》课⽂原⽂ yè sù shān sì 夜宿⼭寺 táng lǐ bái [唐] 李⽩ wēi lóu gāo bǎi chǐ 危 楼 ⾼ 百 尺, shǒu kě zhāi xīng chén ⼿ 可 摘 星 ⾠。

bù gǎn gāo shēng yǔ 不 敢 ⾼ 声 语, kǒng jīng tiān shàng rén 恐 惊 天 上 ⼈。

chì lè gē 敕 勒 歌 běi cháo mín gē 北朝民歌 chì lè chuān yīn shān xià 敕 勒 川, 阴 ⼭ 下, tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě 天 似 穹 庐,笼 盖 四 野。

tiān cāng cāng yě máng máng 天 苍 苍, 野 茫 茫, fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng 风 吹 草 低 见① ⽜ ⽺。

注释 _____________________________ ①〔见〕同“现”,出现。

【篇⼆】部编版⼩学⼆年级上册语⽂第18课《古诗⼆⾸》课⽂原⽂ 夜宿⼭寺 教学⽬标 1.认识8个字,会写6个字。

朗读并背诵古诗。

2.了解诗句的意思,想象诗中描绘的情景,体会诗⼈的思想感情。

教学重难点 教学重点 认识8个字,会写6个字,掌握会写字的⾳、形、义。

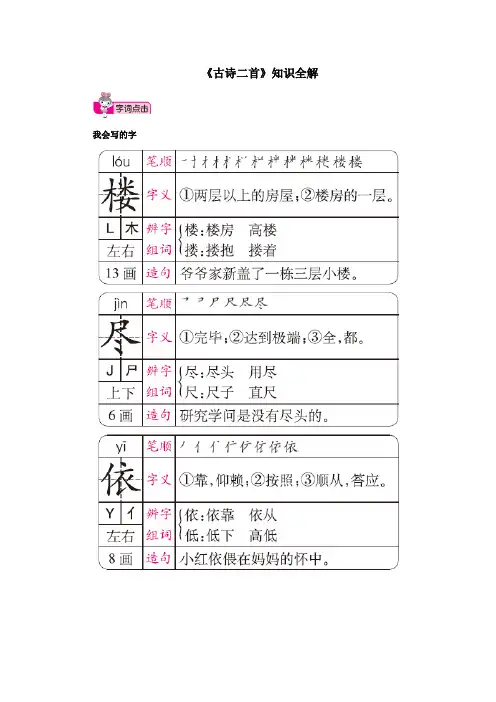

《古诗二首》知识全解我会写的字我会认的字我会多音字(pù)瀑布 飞瀑瀑 (bào )瀑河【串句记忆】中国河北省的瀑(bào )河有没有瀑(pù)布呢?近义词落一一掉 遥看一一远望反义词落——升 遥看——近观课文结构课文中心《登鹳雀楼》描述了诗人登上鹳雀楼后看到的景物和产生的想法,让我们在欣赏美景的同时也能体会到积极进取、不断向上的精神。

《望庐山瀑布》前两句描绘了庐山瀑布的奇伟景象,既有朦胧美,又有雄壮美;后两句用夸张、比喻和浪漫的想象,进一步描绘瀑布的形象和气势。

全诗形象地描绘了庐山瀑布雄奇、壮丽的景色,反映了诗人对祖国大好河山的无限热爱。

1.朗读课文,背诵课文。

【点拔】这两首诗描写了祖国的大好河山,我们朗读时节奏应明快、活泼,要表达出:对祖国大好河山的热爱之情。

还要边读边回想书中的插图,同时注意体会诗的意境和诗人的情感。

在朗读时我们还要注意把握好诗的节奏,读出诗的韵律感。

背诵课文要在理解的基础上进行。

2.读诗句,想画面,再用自己的话说一说。

白日依山尽,黄河入海流。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

【参考答案】“白日依山尽”写远景,写山,写的是登楼远望的景色;“黄河入海流’写近景,写水,写的景象壮观,气势磅礴。

诗人运用极其朴素、浅显的语言,既形象又高度概括地把进人视野的广大的万里河山描绘了出来。

“飞流直下三千尺”,一笔挥洒,字字铿锵有力。

“飞”字把瀑布喷涌而出的景象描绘得极为生动;“直下”既写出山之高峻、陡峭,又写出水流之急,那高空直落、势不可当之状如在眼前。

然而,诗人意犹未尽,接着又写上一句“疑是银河落九天”,真是惊心动魄。

3.读一读,记一记。

穷尽山穷水尽层叠层林叠翠烟云烟消云散山川名山大川【点拨】每组词的前一个是一个二字词语,后一个是对其进行拓展的四字词语,意思更加明确。

如“山川”是指山和河流,“名山大川”则指著名的大山和源远流长的大河。

第一个词语包含了第二个词语,将其限定在自己的范围内。

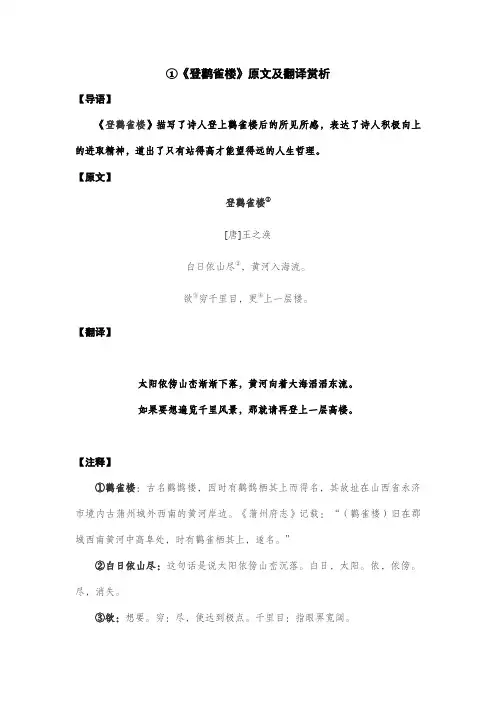

①《登鹳雀楼》原文及翻译赏析【导语】《登鹳雀楼》描写了诗人登上鹳雀楼后的所见所感,表达了诗人积极向上的进取精神,道出了只有站得高才能望得远的人生哲理。

【原文】登鹳雀楼①[唐]王之涣白日依山尽②,黄河入海流。

欲③穷千里目,更④上一层楼。

【翻译】太阳依傍山峦渐渐下落,黄河向着大海滔滔东流。

如果要想遍览千里风景,那就请再登上一层高楼。

【注释】①鹳雀楼:古名鹳鹊楼,因时有鹳鹊栖其上而得名,其故址在山西省永济市境内古蒲州城外西南的黄河岸边。

《蒲州府志》记载:“(鹳雀楼)旧在郡城西南黄河中高阜处,时有鹳雀栖其上,遂名。

”②白日依山尽:这句话是说太阳依傍山峦沉落。

白日,太阳。

依,依傍。

尽,消失。

③欲:想要。

穷:尽,使达到极点。

千里目:指眼界宽阔。

④更:再。

【背景】此诗是唐代诗人王之涣仅存的六首绝句之一。

一说,作者王之涣早年及第,曾任过冀州衡水(今属河北)县主薄,不久因遭人诬陷而罢官,不到三十岁的王之涣从此过上了访友漫游的生活。

写这首诗的时候,王之涣只有三十五岁。

但是,根据王之涣及其夫人的墓志铭,则王之涣系垂拱四年(688)生人,后“以门子调补冀州衡水主薄”,在开元十年(722)与夫人李氏成婚时仍在衡水主簿任上,且任职时间一直持续到开元十四年(726)前后,此后才罢官悠游,而此时王之涣已经年近四十,经过十五年的悠游后约在天宝元年(742)复补文安郡文安县尉,不久即去世,享年五十五岁。

学者李希泌推测,鹳雀楼在平阳府蒲州(今山西蒲县),与王之涣的老家绛州,同属晋南,故这首诗可能是王之涣在弃官回乡时所作,创作年代约在开元十五年(727)至二十九年(741)。

【赏析】1.景象描绘:诗的前两句“白日依山尽,黄河入海流”描绘了一幅壮丽的自然景象。

诗人通过“白日依山尽”写出了太阳缓缓下山,山峦被夕阳染红的远景;而“黄河入海流”则展现了黄河滚滚东流,最终汇入大海的壮阔场面。

这两句诗不仅画面感强,而且气势磅礴,让人仿佛置身于那广袤无垠的天地之间。

二年级上册古诗二首课文讲解1. 原文。

“白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

”2. 字词解释。

- “白日”:就是太阳啦,不过这里特别强调是白天明亮的太阳。

- “依”:靠着的意思,就好像太阳累了,靠着山休息呢。

- “尽”:在这里是消失的意思,太阳靠着山慢慢就看不到啦。

- “黄河”:咱们中国很有名的一条大河哦。

- “入海流”:就是说黄河的水一直流呀流,最后流到大海里去了。

- “欲”:想要的意思。

- “穷”:这个字有点难理解哦,在这里是尽、使达到极点的意思,就是想要把千里的景色都看个够。

- “千里目”:就是看到千里远的地方,这当然是一种夸张的说法啦,就是说看得很远很远。

- “更”:再的意思。

3. 诗句解析。

- “白日依山尽,黄河入海流。

”- 你看啊,诗人站在鹳雀楼上,看到太阳靠着山慢慢落下去了,黄河水呢,奔腾着流向大海。

这画面可壮观啦,一上一下,一个是天上的太阳,一个是地上的黄河,给人感觉特别宏大。

就好像一幅超级大的画在你眼前展开,有山、有太阳、有黄河,还有远方的大海。

- “欲穷千里目,更上一层楼。

”- 这两句就很有意思啦。

诗人看了这么美的景色还不满足呢,他想要看到更远的地方。

那怎么办呢?他就想到了,再往上爬一层楼。

这两句诗告诉我们一个道理哦,如果你想要看到更多、知道更多,那你就得再努力一点,往更高的地方去。

就像我们学习一样,想要懂得更多的知识,就要不断努力,不能满足于现在知道的一点点。

4. 整体赏析。

- 这首诗短短二十个字,却把景色描写得特别壮观。

前两句写了眼前的景色,后两句又从景色引发了思考,从写景到说理,过渡得特别自然。

而且它用很简单的字,就把那种宏大的感觉表现出来了,不管是大人还是小孩,读起来都能感受到那种力量。

1. 原文。

“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

”2. 字词解释。

- “日照”:太阳照着。

- “香炉”:这里可不是咱们烧香的香炉哦,是指庐山的香炉峰,因为它的形状像香炉,所以叫这个名字。

课文解读

公元760年,杜甫在成都修建了草堂。

饱经离乱之苦后,总算有了较安定的生活,诗人为此感到欣慰。

在一个春暖花开的时节,他独自沿着江畔散步,一口气写了七首绝句,题目均为“江畔独步寻花”,教材里选的是其中第六首。

“独步”是一个人散步或走路的意思。

首句“黄四娘家花满蹊”,是说繁花连成片了,将黄四娘家的小路都盖住了。

这句点明了寻花的地点。

“蹊”是小路。

“黄四娘家”仿佛是大白话,亲切自然。

黄四娘是何许人,不可考,说明她不是什么显赫人物,诗人正是在她那里满心欢喜地寻找到了姹紫嫣红的花朵。

次句是近看,花又大又多,“千朵万朵”用数字形容花数量之多,具有一种口语美。

“压”和“低”形象地描绘了花大,沉甸甸的,把枝条都压弯了。

这句是上句“满”字的具体化。

因为花多,自然引来了蝴蝶和鸟儿。

三、四句从侧面写出春花的鲜艳芬芳。

“留连”是形容蝴蝶飞来飞去舍不得离开的样子。

“娇”形容莺儿的歌声柔美圆润。

“恰恰啼”是说正当诗人赏花时,黄莺也在鸣叫。

诗人一路走,不时看见那在花丛中留连翻飞的蝴蝶,听到黄莺婉转清脆的鸣叫,诗句把春天鸟语花香的美景展现得热闹而传神。

这首诗没有写人,但似处处有人。

诗人被万紫千红的春花所吸引而留连忘返,所以在他眼中,蝴蝶也是“留连”戏舞,黄莺也是“自在”鸣叫。

物我交融,情景相生,诗人轻松、愉快的心情,已经与春天融为一体,成了美好春天的一部分。

读这首绝句,仿佛自己也走在千年前成都郊外“黄四娘家”的那条路上,和诗人一同享受那春光给。

1.学习本课生字、新词,理解诗句,了解诗歌大意。

2.有感情地朗读课文,背诵并默写。

(重点)3.从朗读诗句中体会到“站得高,才能看得远”的道理。

(重点)4.通过学习这首诗,对诗的特点,如感情丰富、语言精练、讲究节奏和韵律等,有较具体的体会。

(难点)王之涣:(688~742),是盛唐时期的著名诗人。

性格豪放不羁,常击剑悲歌,其诗多被当时乐工制曲歌唱。

名动一时,他常与高适、王昌龄等相唱和,以善于描写边塞风光著称。

主要作品:《登鹳雀楼》《凉州词》。

楼 依 尽欲 穷 层céng lóu yījìn yùqióng更ɡēnɡ (更夫 打更)ɡènɡ (更加)尽jìn (尽力)jǐn (尽管)楼lóu 书写指导:左窄右宽,右上横短,“女”横长,托住上部。

部首:木组词:城楼 钟楼造句:我很喜欢这座大楼的设计风格。

我会写音序:L结构:左右依yī 书写指导:左窄右宽,横宜长,末笔捺宜舒展。

部首:亻组词:依着 依靠造句:小兰和奶奶相依为命。

音序:Y 结构:左右尽jìn 书写指导:撇捺舒展,两点在左下格。

部首:尺组词:依山尽 说不尽造句:雷锋的故事说不尽。

音序:J结构:上下黄huáng 书写指导:上部宽,中部窄。

第二横长;中部上宽下窄。

部首:黄组词:黄河 金黄造句:黄河是我们的母亲河。

音序:H 结构:上中下层céng 书写指导:撇舒展,“云”第一横在横中线上。

部首:尸组词:一层楼 上层造句:叔叔的公司包租整整一层楼。

音序:C 结构:半包围结合核心问题品读古诗。

u核心问题:这首诗表达了什么样的情感?u串珠问题:1.诗人登上去以后看到了什么?2.作者在楼上想到了什么?登鹳雀楼(唐)王之涣 白日依山尽,黄河入海流。

依:靠着。

登上鹳雀楼举目远望,看见太阳靠着群山落下去了,黄河的水正滚滚流向大海。

白日:傍晚的太阳。

尽:完。

部编版二年级上册语文第8课《古诗二首》课文原文及教案【篇一】部编版二年级上册语文第8课《古诗二首》课文原文登鹳雀楼【唐】王之涣白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

望庐山瀑布【唐】李白日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

【篇二】部编版二年级上册语文第8课《古诗二首》教案:登鹳雀楼教学要求1.学会6个生字。

认识4个字。

2.正确、流利地朗读课文。

背诵课文。

教学重点、难点学会本课生字。

朗读、背诵课文。

课前准备本课生字卡片,朗读课文录音带教学时间1课时。

教学过程一、谈话提示课题同学们还记得黄河吗?它是我国第二大河。

从青海省流出,经过四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南等省区,在山东流入渤海。

在黄河流过的山西永济县有一座的高楼,叫鹳雀楼。

(板书部分课题:鹳雀楼)一千多年前的一个傍晚,诗人王之涣登上这座楼,看到远处太阳正在慢慢地落下,楼下滔滔的黄河水奔流东去,兴奋不已,写下了一首诗(板书“登”完成课题)《登鹳雀楼》。

齐读课题。

注意读准“登”字。

这座楼后来被黄河水冲毁,但是这首诗,却一直受到人们的喜爱。

二、范读课文三、自学课文。

教师巡视指导要求:1.借助汉语拼音把课文读通顺。

2.画出本课要求掌握和要求认识的字,读准每个字音。

四、检查自学情况1.认读生字。

楼入穷目更层登鹳雀依2.朗读课文。

(指名朗读,齐读)五、了解课文大意,指导朗读1.登上鹳雀楼,诗人看到了什么?(指导看图:远处,太阳靠近山头,慢慢地落下去。

楼下,黄河水奔腾着,流向大海。

)2.读诗句:白日/依山/尽,黄河/入海/流。

教师示范读出夕阳夕下、河水滔滔的情境,再学生反复练读。

3.眼前的景象吸引着、鼓舞着诗人,他想怎么样?读第三、四行。

教师讲解:诗人想看到更远的景物,就对自己说,我应该再上一层楼。

知道这是为什么吗?(联系登高活动,明白站得高,才能看得远。

)4.指名读:欲穷/千/里目,更上/一/层楼。

5.朗读课文。

一、课文概要本课程的主题是古诗二首,是二年级语文上册的第19课。

在本课文中,孩子们将学习两首古代的诗歌,了解古代诗人的诗意和情感。

通过学习这些古诗,孩子们可以领略到我国古典文学的魅力,掌握古诗中的基本意境和意义,提高自身的审美情趣。

二、第一首古诗《《登鹳雀楼》》《登鹳雀楼》是唐代诗人王之涣的代表作之一,是一首以雄壮的气势来写景的诗歌。

这首古诗以登高望远为主题,通过对山河壮丽景色的描绘,表现了诗人的豪情壮志。

在学习这首古诗的过程中,孩子们可以感受到大自然的壮美和诗人的豪情,在学习中提高自己的审美能力。

三、第二首古诗《《春晓》》《春晓》是唐代诗人孟浩然的代表作之一,是一首以写春景为主题的诗歌。

这首诗以描绘春天的景色为主线,通过对春天的细腻描写,展现了诗人对生活的热爱和对自然的赞美。

在学习这首古诗的过程中,孩子们可以感受到春天的美好和诗人的感怀,培养自己的审美情趣,领悟诗歌中的情感。

四、学习目标通过学习本课文,孩子们可以达到以下几个学习目标:1.了解古诗的基本特点和风格,提高语文素养;2.感受古诗中的审美情趣和情感魅力,培养自己对诗歌的爱好;3.领悟古诗中的诗意和情感,提高自己的情感表达能力;4.理解古诗中所表现的意境和意义,提高自己的审美品位。

五、学习方法为了更好地达到上述学习目标,可以采取以下学习方法:1.理解诗歌的字面意思,掌握古诗的基本内容和情感;2.感悟诗歌中的意境和意义,培养自己对古诗的情感共鸣;3.模仿古诗的写作风格,提高自己的诗歌创作能力;4.对古诗进行赏析和解读,提高自己的文学鉴赏能力。

六、教学策略在教学过程中,可以采取以下教学策略:1.通过图片、视瓶等多媒体资源展示古诗所描绘的情境和景色,激发孩子们的兴趣;2.运用故事、情境等教学手段,帮助孩子们理解古诗的意境和情感;3.组织诗歌朗诵、诗歌创作等活动,提高孩子们对古诗的认识和理解;4.结合孩子们的实际情境,引导他们感悟古诗中所表现的情感和意境。

课文8:古诗二首一、登鹳雀楼[唐]王之涣白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

[译文]夕阳依傍着西山慢慢地沉没,滔滔黄河朝着东海汹涌奔流。

若想把千里的风光景物看够,那就要登上更高的一层城楼。

[注释]1、白日:太阳。

2、依:依傍。

3、尽:消失。

这句话是说太阳依傍山峦[luán]沉落。

4、欲:想要得到某种东西或达到某种目的的愿望,但也有希望、想要的意思。

5、穷:尽,使达到极点。

6、千里目:眼界宽阔。

7、更:替、换。

(不是通常理解的“再”的意思)[创作背景]这是一首登高望远诗。

该诗是唐代诗人王之涣仅存的六首绝句之一。

作者早年及第,曾任过冀州衡水(今河北衡水)县的主薄,不久因遭人诬陷而罢官,不到三十岁的王之涣从此过上了访友漫游的生活。

写这首诗的时候,王之涣只有三十五岁。

[作者简介]王之涣(688年—742年),是盛唐时期的著名诗人,他常与高适、王昌龄等相唱和,以善于描写边塞风光著称。

其代表作有《登鹳雀楼》、《凉州词》等。

“白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼”,更是千古绝唱。

[其它资料]1、鹳雀楼:我国四大文化名楼之一(山西永济鹳雀楼、湖北武汉黄鹤楼、湖南岳阳岳阳楼、江西南昌滕王阁)。

又名鹳鹊楼,因时有鹳雀栖其上而得名,位于山西省永济市蒲州古城西面的黄河东岸。

始建于北周,由于楼体壮观,结构奇巧,加之周围风景秀丽,唐宋之际文人学士登楼赏景留下许多不朽诗篇,以王之涣《登鹳雀楼》最富盛名。

2、黄河:中国北部大河,全长约5464公里,流域面积约752443平方公里。

世界第五大长河,中国第二长河。

黄河发源于青海省青藏高原的巴颜喀拉山脉查哈西拉山的扎曲,北麓的卡日曲,和星宿海西的约古宗列曲,呈"几"字形。

自西向东分别流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南及山东9个省(自治区),最后流入渤海。

黄河中上游以山地为主,中下游以平原、丘陵为主。

由于河流中段流经中国黄土高原地区,因此夹带了大量的泥沙,所以它也被称为世界上含沙量最多的河流。

《望庐山瀑布》教材理解望庐山瀑布李白日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

[注释]1.庐山:在江西省九江市南,是我国著名的风景区。

2.香炉:即香炉峰,在庐山西北,因形似香炉且山上经常笼罩着云烟而得名。

3.挂前川:挂在前面的水面上。

4.九天:古代传说天有九重,九天是天的最高层。

[简析]这是诗人李白五十岁左右隐居庐山时写的一首风景诗。

这首诗形象地描绘了庐山瀑布雄奇壮丽的景色,反映了诗人对祖国大好河山的无限热爱。

首句“日照香炉生紫烟”。

“香炉”是指庐山的香炉峰。

此峰在庐山西北,形状尖圆,像座香炉。

由于瀑布飞泻,水气蒸腾而上,在丽日照耀下,仿佛有座顶天立地的香炉冉冉升起了团团紫烟。

一个“生”字把烟云冉冉上升的景象写活了。

此句为瀑布设置了雄奇的背景,也为下文直接描写瀑布渲染了气氛。

次句“遥看瀑布挂前川”。

“遥看瀑布”四字照应了题目《望庐山瀑布》。

“挂前川”是说瀑布像一条巨大的白练从悬崖直挂到前面的河流上。

“挂”字化动为静,惟妙惟肖地写出遥望中的瀑布。

诗的前两句从大处着笔,概写望中全景:山顶紫烟缭绕,山间白练悬挂,山下激流奔腾,构成一幅绚丽壮美的图景。

第三句“飞流直下三千尺”是从近处细致地描写瀑布。

“飞流”表现瀑布凌空而出,喷涌飞泻。

“直下”既写出岩壁的陡峭,又写出水流之急。

“三千尺”极力夸张,写山的高峻。

这样写诗人觉得还没把瀑布的雄奇气势表现得淋漓尽致,于是接着又写上一句“疑是银河落九天”。

说这“飞流直下”的瀑布,使人怀疑是银河从九天倾泻下来。

一个“疑”,用得空灵活泼,若真若幻,引人遐想,增添了瀑布的神奇色彩。

这首诗极其成功地运用了比喻、夸张和想象,构思奇特,语言生动形象、洗炼明快。

苏东坡十分赞赏这首诗,说“帝遣银河一脉垂,古来唯有谪仙词”,“谪仙”就是李白。

《望庐山瀑布》的确是状物写景和抒情的范例。

课文解读

白居易是唐代新乐府运动的倡导者之一。

这首七言绝句是长庆二年(公元822年)白居易在前往杭州赴任途中所写,展现了一幅色彩绚烂的秋江暮景图。

“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

”傍晚时分,快要落山的夕阳,柔和地铺在江水之上。

晚霞斜映下的江水一半是碧绿的,一半是鲜红的。

残阳:夕阳,即将西沉的红日。

铺:铺展,形容“残阳”已接近地平线,几乎是贴着地面照射过来的情景,“铺”字很形象,写出了秋日夕阳的柔和,给人以亲切的感觉。

瑟瑟:在诗中形容江水的碧绿。

“瑟瑟”本意形容轻微的声音或微微颤抖,而在诗中,由于天气晴朗无风,江水缓缓流动,江面皱起细小的波纹,夕阳斜射下,受光多的部分呈现一片“红”色,受光少的地方呈现出深深的碧色,因此也可直接解释为碧绿。

诗人抓住江面上呈现出的两种颜色,表现出残阳照射下,江面细波粼粼、光色瞬息变化的景象。

“可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。

”九月初三这个夜晚是多么可爱啊,岸边草茎树叶上的露珠像珍珠一样晶莹剔透,而冉冉升起的一弯新月像一把精巧的弯弓。

可怜:可爱。

似:好像。

部编版一年级下册第12课《古诗二首》图文讲解+知识点梳理知识点一、笔画笔顺二、会写的字及组词首:首先首长元首采:采用采花开采无:有无无力无心尖:笔尖刀尖尖刀树:大树树叶树苗爱:爱心可爱爱护角:牛角羊角号角二、会认字及组词踪zōng(踪迹)(失踪)迹jì(足迹)(踪迹)浮fú(浮萍)(漂浮)萍píng(萍踪)(萍水相逢) 泉quán(泉水)(甘泉)流liú(流水)(流汗)柔róu(温柔)(柔弱)露lù(露水)(露珠)四、多音字露lù(露珠) lòu(露面)角jiǎo(牛角)jué(角色)藏cáng(藏身)zàng (西藏)五、易写错的字首:下边是“自”,不要写成“白”。

无:第三笔竖撇与第一笔横相连,不要写成“元”。

树:中间“又”的第二笔是点,不要写成捺。

爱∴中间是,不要写成“一”。

尖:上部第一笔是“|”,不要写成“」”。

六、近义词立—站捕—捉闭—关踪迹—足迹七、反义词藏—露细—粗爱—恨闭—开八、词语解释白莲:白色的莲花。

踪迹:本文指被小艇划开的浮萍。

浮萍:水生植物,椭圆形叶子浮在水面,叶下有须根,夏季开白花。

九、背诵古诗池上唐白居易小娃撑小艇,偷(采)白莲回。

不解藏踪迹,浮萍(一道)开。

小池宋杨万里泉眼无(声)惜细流,树阴照水(爱)晴柔。

小荷才露(尖尖角),早有蜻蜓(立上头)。

十、教材分析《池上》一诗描写了一个小娃“偷采白莲”的有趣情境,非常接近儿童的生活,符合儿童的心理,充满了童真、童趣。

《小池》以清新活泼的语言描写了初夏荷花池的美丽景色,表现了诗人对自然景物的由衷喜爱之情。

图文解读点击图片,查看大图▼▼▼▼同步练习参考答案:一、看拼音,写词语。

(元首)(文采)(有无)(果树)(爱国)(尖刀)(角度)(踪迹)(漂浮)(清泉)(柔和)(甘露)二、根据拼音写出偏旁。

(木)(艹)(氵)(⻗)三、给下面的字分类。