高考历史 专题七 古代中国经济的基本结构与特点 第17讲 古代中国的商业经济和经济政策 人民版必修2

- 格式:ppt

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:16

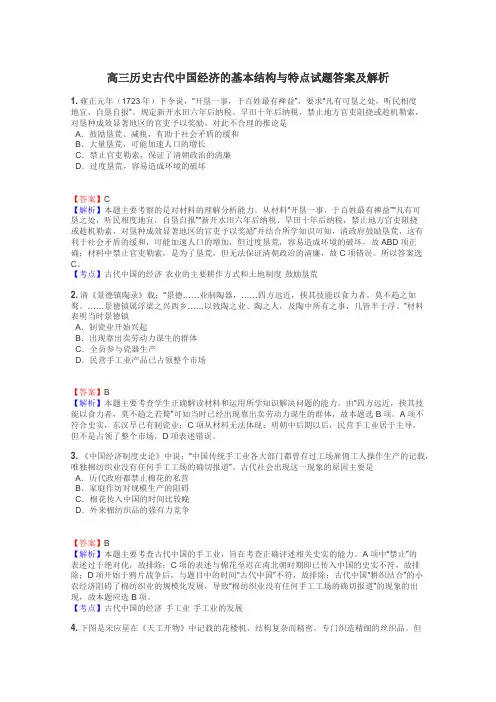

高三历史古代中国经济的基本结构与特点试题答案及解析1.雍正元年(1723年)下令说,“开垦一事,于百姓最有裨益”,要求“凡有可垦之处,听民相度地宜,自垦自报”。

规定新开水田六年后纳税、旱田十年后纳税,禁止地方官吏阻挠或趁机勒索,对垦种成效显著地区的官吏予以奖励。

对此不合理的推论是A.鼓励垦荒、减税,有助于社会矛盾的缓和B.大量垦荒,可能加速人口的增长C.禁止官吏勒索,保证了清朝政治的清廉D.过度垦荒,容易造成环境的破坏【答案】C【解析】本题主要考察的是对材料的理解分析能力。

从材料“开垦一事,于百姓最有裨益”“凡有可垦之处,听民相度地宜,自垦自报”“新开水田六年后纳税、旱田十年后纳税,禁止地方官吏阻挠或趁机勒索,对垦种成效显著地区的官吏予以奖励”并结合所学知识可知,清政府鼓励垦荒,这有利于社会矛盾的缓和,可能加速人口的增加,但过度垦荒,容易造成环境的破坏,故ABD项正确;材料中禁止官吏勒索,是为了垦荒,但无法保证清朝政治的清廉,故C项错误。

所以答案选C。

【考点】古代中国的经济·农业的主要耕作方式和土地制度·鼓励垦荒2.清《景德镇陶录》载:“景德……业制陶器,……四方远近,挟其技能以食力者,莫不趋之如鹜。

……景德镇属浮梁之兴西乡……以致陶之业、陶之人,及陶中所有之事,几皆半于浮。

”材料表明当时景德镇A.制瓷业开始兴起B.出现靠出卖劳动力谋生的群体C.全员参与瓷器生产D.民营手工业产品已占领整个市场【答案】B【解析】本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。

由“四方远近,挟其技能以食力者,莫不趋之若鹜”可知当时已经出现靠出卖劳动力谋生的群体,故本题选B项。

A项不符合史实,东汉早已有制瓷业;C 项从材料无法体现;明朝中后期以后,民营手工业居于主导,但不是占领了整个市场,D项表述错误。

3.《中国经济制度史论》中说:“中国传统手工业各大部门都曾有过工场雇佣工人操作生产的记载,唯独棉纺织业没有任何手工工场的确切报道”。

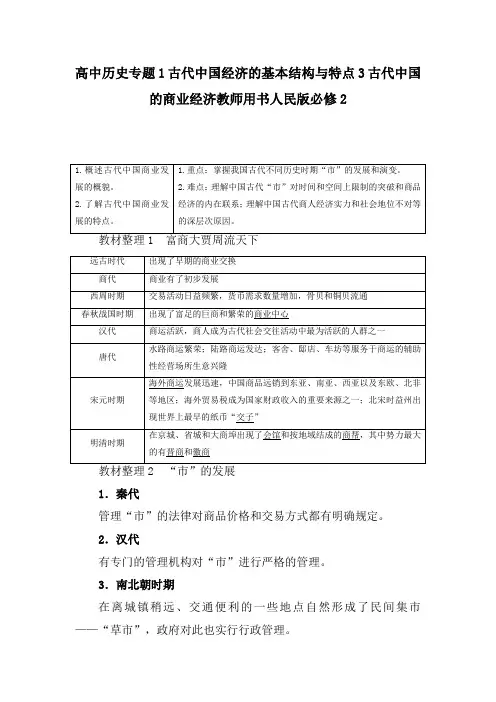

高中历史专题1古代中国经济的基本结构与特点3古代中国的商业经济教师用书人民版必修21.秦代管理“市”的法律对商品价格和交易方式都有明确规定。

2.汉代有专门的管理机构对“市”进行严格的管理。

3.南北朝时期在离城镇稍远、交通便利的一些地点自然形成了民间集市——“草市”,政府对此也实行行政管理。

4.唐代(1)乡村集市“草市”的作用十分明显,逐渐演进为相对集中的地方商业中心。

(2)“夜市”的繁盛,反映了商业的发展,表明原有“市”的管理制度已不能完全适应新的经济形势。

5.宋代(1)“市”突破了原先空间和时间的限制,商业活动不再受到官吏的直接监管。

(2)“草市”已经具有比较完备的饮食服务设施。

6.明清时期都市中的商业区已经相当繁华。

[深度点拨] “市”“草市”“夜市”“晓市”城市中的“市”是指城市中集中贸易的地点或场所,有时间和地域上的限制,同时受到官吏的直接监管,这种情况到宋朝时发生改变。

“草市”主要是指农村交通便利的地方自然形成的民间集市,打破了“市”的地域限制。

“夜市”打破了政府对“市”的时间限制。

“晓市”即早市,也打破了政府对“市”的时间限制。

教材整理3 商业都会的崛起1.战国有的城市出现称作“市井”的商业区。

2.汉代以繁荣的“市”为标志的全国性的商业中心已经形成。

3.唐代(1)长安的市已经由定时而聚发展为常设商业区。

(2)长安、洛阳的商业最为繁荣,扬州曾“雄富冠天下”。

(3)江南地区的杭州、湖州成为商业发达的都会。

4.宋代都市商业繁盛,汴京的商业繁荣最有代表性。

5.清代苏州、盛泽镇非常繁华,还有汉口镇、佛山镇、景德镇、朱仙镇四大名镇。

(1)根据史料一,归纳白圭的经商理念。

【提示】人弃我取,人取我与;掌握经商时机,当机立断;讲究经商计谋策略。

(2)根据史料二,比较“富室之称雄者”的不同之处。

【提示】经营的商品有所不同;徽商奢侈,晋商节俭。

【史论拓展】中国古代商业发展的特点(1)商业市场的形式多样:如发展城市中的市、早市、夜市;城郊和乡村的“草市”等。

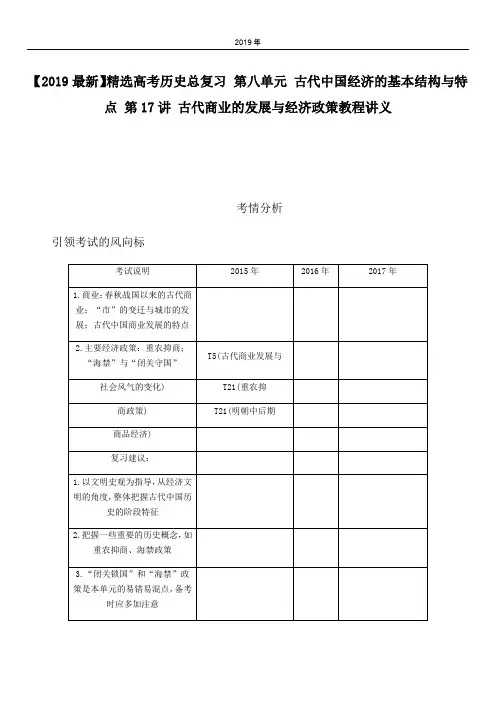

【2019最新】精选高考历史总复习第八单元古代中国经济的基本结构与特点第17讲古代商业的发展与经济政策教程讲义考情分析引领考试的风向标考点导学扬帆启程的导航灯【2019最新】精选高考历史总复习第八单元古代中国经济的基本结构与特点第17讲古代商业的发展与经济政策教程讲义巧学识记商业的发展【点题训练1】乾隆《吴江县志》载明末周灿诗:“水乡成一市,罗绮走中原。

尚利民风薄,多金商贾尊。

人家勤织作,机杼彻黄昏。

”诗中“人家”“机杼彻黄昏”是因为( )A.水上集市不受时空限制B.家庭纺织工勤奋“走中原”C.重农抑商政策发生变化D.尊富崇利意识蔚然成风考点二“市”的变迁和城市的发展及古代商业发展的特点1.“市”的变迁和城市的发展(1)宋朝以前,县治以上的城市设市。

市与⑤________严格分开,按时开市、闭市。

(2)宋朝时,城市中坊和市的界限被打破,“⑥________”也更加普遍,出现四大商业名镇。

日中为市的经营时间限制也被打破,早市、夜市昼夜相接。

(3)古代的长安、洛阳、开封、临安、大都是不同时期的政治、军事和商业中心。

(4)唐朝扬州、成都等一批南方城市成为当时最繁荣的大都会,以至出现“⑦________”的说法。

2.古代中国商业发展的特点【点题训练2】以下关于“市”的材料中,最符合如图场景的是( )A.“……立九市,其六市在道西,三市在道东。

”B.“凡江淮草市,尽近水际。

”C.“千竹夜市喧”;“蛮声喧夜市”。

D.“大街两边民户铺席……约十余里。

”巧学识记古代城市的发展演变考点三“重农抑商”政策1.原因:社会上出现商业与农业争夺劳动力、影响农业生产甚至危及政权统治等问题。

2.目的:保护农业生产和⑨________,确保赋役征派和地租征收,巩固封建统治。

3.表现(1)战国:⑩________时首倡“重农抑商”,限制工商业发展。

(2)西汉:汉武帝实行货币官铸、⑪________、官营贩运、物价管理,向工商业者加重征税等,抑制富商大贾的势力。

高考历史古代中国经济的基本结构与特点大全知识不是智慧,只有学习也不能达到智慧的境界。

智慧必须是知识与事实的相辅相成,智慧使你感到学无止境,虚怀若谷。

下面给大家分享一些关于高考历史古代中国经济的基本结构与特点大全,希望对大家有所帮助。

高考历史古代中国经济的基本结构与特点(一)从刀耕火种到铁犁牛耕1、原始农业的产生:“刀耕火种”、“火耕”2、距今七八千年前:中国农业进入了“耜耕”或“石器锄耕”时代3、春秋战国时期:铁犁牛耕,中国古代农业的传统耕作方式形成。

牛耕在春秋末年兴起是我国农业技术史上农用动力的一次革命,目前发现最早的铁犁具是战国时期的。

汉代已在全国范围普遍推广牛耕(二牛抬杠→一牛挽犁),而且耕犁基本定型。

(二)土地私有制的确立1、原始社会:土地属于氏族公社所有,公社成员集体耕种,平均消费。

2、奴隶社会(夏商周):土地归国家所有,实行井田制。

发展过程:盛行(西周)——瓦解(春秋)——废除(战国)。

瓦解原因:春秋时期,铁农具和牛耕的使用(生产力的发展)3、封建社会的土地所有制:形成:战国时期,废除井田制,以法律形式确立封建土地所有制。

(三)小农经济的含义小农经济是我国封建社会农业生产的基本模式。

它在春秋战国时期形成,一直延续到中国近代。

它以家庭为生产、生活的基本单位,农民占有少量的生产资料,精耕细作,农业和家庭手工业相结合,自给自足的自然经济。

(四)古代中国农业经济的基本特点:1、自给自足的小农经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。

以小农户个体经营为主,是古代中国农业经济的基本特点。

2、小农经济以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,在没有天灾、战乱和苛政干扰的情况下,“男耕女织”式的小农经济可以使农民勉强自给自足。

3、中国古代的重大文明成就,都是在农业经济发展基础上取得的。

4、但是,小农经济狭小的生产规模和简单的分工,很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展,到近代以后,它已经成为阻碍生产发展的因素。

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2016 Aspose Pty Ltd.第17讲古代中国的商业经济和经济政策考试说明考查角度商业的发展1.(2017·课标全国Ⅰ,27)经济发展对等级秩序的影响2.(2017·课标全国Ⅱ,24)春秋战国之际影响商业发展的因素3.(2017·课标全国Ⅱ,26)唐朝时江南经济文化的发展4.(2015·课标全国Ⅰ,26)宋代东南沿海经济的发展5.(2015·课标全国Ⅱ,27)明朝前期对商品发展的影响6.(2014·课标全国Ⅱ,26)宋代商品经济发展(“交子”)7.(2013·课标全国Ⅱ,26)明朝区域差异造成长途贸易兴盛资本主义萌芽与“重农抑商”和“海禁”政策1.(2017·课标全国Ⅱ,41)清雍正时期的经济政策2.(2016·课标全国Ⅱ,26)宋代土地政策3.(2014·课标全国Ⅰ,27)清代对外贸易与商品经济的发展4.(2013·课标全国Ⅰ,40)中国古代海洋利用的特点和政策考点一古代中国的商业经济教材补充『历史概念』茶马古道茶马古道是一条以马帮为主要交通工具的民间国际商贸通道,是西南民族经济文化交流的走廊,主要有三条线路:即青藏线(唐蕃古道)、滇藏线和川藏线,其中青藏线兴于唐朝,发展较早。

『史论观点』宋朝城市经济发展的特点宋朝时期,城市开始大规模出现,首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市。

……店铺、朝廷办事机构与居民住宅错落相间,朝着大街几乎随处可以开设店铺。

……商业街取代商业区的市,御街两旁“许市人买卖其间”。

——冯天瑜主编《中华文化史》考点二古代中国的经济政策教材补充『历史概念』1.朝贡贸易:主要指中国政府与海外诸国官方的朝贡和赏赐关系。

其特点是:由官府控制,私人和民间组织禁止参与;通过朝贡与赏赐完成交易占重要地位。

古代中国经济的基本结构与特点

古代中国的经济基本结构可以分为农业经济和手工业经济两个部分。

古代中国的手工业经济与农业经济相辅相成,起到了农业经济的补充作用。

古代中国手工业主要包括纺织业、制陶业、铁器业等。

纺织业是古代中国手工业的重要组成部分,最早以家庭手工纺纱织布为主,后来逐渐形成专业化的手工织布业。

制陶业则是以瓷器制作为主,瓷器成为中国独特的工艺品,出口到世界各地。

古代中国铁器业的发展也非常重要,铁器制造技术的进步促进了农业工具和武器的提高,推动了古代中国经济的发展。

首先是以农业为主导,农业经济是古代中国经济的基础。

农业生产需要耕地、劳动力和天候等要素,因此,农业经济的发展不仅受制于人力资源和自然环境的限制,还受到政治、社会等因素的影响。

其次是地租制度对经济的影响。

地租制度的存在使得地主阶级掌握了大量的土地资源和经济财富,并形成了封建社会的经济结构。

地租的征收使农民负担沉重,为地主和贵族阶级积累了大量的财富。

总的来说,古代中国经济的基本结构是以农业经济为主体,手工业和商业为辅助,官僚经济对整个经济起到了重要作用。

这样的经济结构不仅反映了当时社会制度的特点,也为后来中国经济的发展奠定了基础。

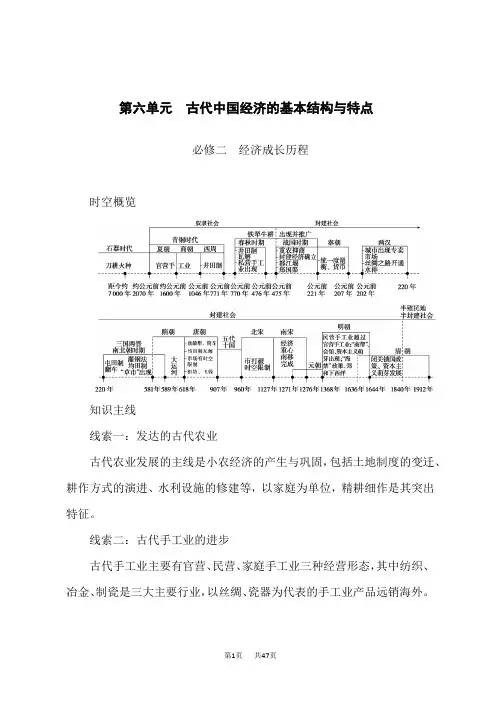

第六单元古代中国经济的基本结构与特点必修二经济成长历程时空概览知识主线线索一:发达的古代农业古代农业发展的主线是小农经济的产生与巩固,包括土地制度的变迁、耕作方式的演进、水利设施的修建等,以家庭为单位,精耕细作是其突出特征。

线索二:古代手工业的进步古代手工业主要有官营、民营、家庭手工业三种经营形态,其中纺织、冶金、制瓷是三大主要行业,以丝绸、瓷器为代表的手工业产品远销海外。

线索三:古代商业的发展古代商业发展包括市场形成、市场管理、货币演变、内外贸易、城市商业功能发展等五大要素,其中市场贸易管理是核心内容,时空限制经历了一个由严格到宽松的过程。

线索四:古代的经济政策古代的经济政策以重农抑商、闭关锁国为主,前者首倡于商鞅变法,贯穿于封建社会始终,后者仅实行于明清两朝,二者均是资本主义萌芽在中国发展缓慢的重要影响因素。

素养对接第12讲发达的古代农业和古代手工业的进步课题一田园风情——发达的古代农业必备知识·自主排查梳理助学助记教材拓展一遍过知识点一早期农业生产的出现1.农业起源(1)中国是世界农业起源地之一,中国是世界上最早培植和粟的国家。

(2)距今七八千年时,中国已相当发达。

2.耕作方式(1)原始农业的主要耕作方式是。

(2)商周时期,出现了青铜农具。

木制的和石锄、石犁,仍是人们进行农业生产的重要工具。

3.生产技术的提高:人们在生产劳动中,已经懂得,除草培土,用杂草沤制肥料,治虫灭害。

4.主要农作物:西周时期,农作物种类更加丰富,有、稻、黍、稷、麦、桑、麻等,后世的主要农作物多已具备。

5.地位:中国农业独立发展,自成体系,奠定了中国古代的基础。

知识点二精耕细作的传统农业1.生产工具的进步(1)春秋战国时期:人们开始使用铁农具和,并将其逐渐推广。

(2)西汉:赵过推广,后来又出现犁壁,使铁犁可以朝着同一个方向翻土。

(3)汉朝以后:成为我国传统农业的主要耕作方式。

(4)隋唐时期:江东地区出现。

我国耕犁已相当完善,一直为后世沿用。

古代中国经济的基本结构与特点单元总结前言简要介绍古代中国经济的历史背景和研究意义。

阐述本单元总结的目的和重要性。

第一部分:古代中国经济的发展历程从夏、商、周时期开始,概述古代中国经济的起源。

描述春秋战国时期经济的变革和发展。

简述秦汉时期的经济统一和繁荣。

介绍唐宋时期的经济高峰和商业发展。

概述明清时期的经济特点和资本主义萌芽。

第二部分:古代中国的经济结构农业经济:介绍古代农业的基本状况和重要性。

手工业经济:阐述手工业的发展和对经济的贡献。

商业经济:分析商业经济的兴起和对经济的影响。

货币经济:探讨货币在古代经济中的作用和影响。

第三部分:古代中国经济的特点自给自足:分析古代中国农业经济的自给自足特点。

重农抑商:讨论重农抑商政策对经济的影响。

官营与私营:比较官营和私营经济的不同特点。

经济区域差异:探讨不同地区经济的差异和发展不平衡。

第四部分:古代中国的经济政策土地制度:介绍古代土地制度的演变。

赋税制度:分析赋税对经济发展的影响。

货币制度:探讨货币制度对经济交易的促进作用。

商业政策:讨论商业政策对商业经济发展的影响。

第五部分:古代中国的经济思想儒家经济思想:介绍儒家经济思想的主要内容。

道家经济思想:阐述道家对经济的自然无为观念。

法家经济思想:分析法家对经济秩序和国家控制的主张。

第六部分:古代经济与社会文化的关系经济与社会结构:探讨经济对古代社会结构的影响。

经济与文化发展:分析经济对文化发展的支持作用。

经济与科技进步:讨论经济如何促进科技进步。

第七部分:古代经济对现代的启示经济持续发展:从古代经济中汲取持续发展的启示。

经济与环境:探讨古代经济与环境保护的关系。

经济与社会和谐:分析古代经济如何促进社会和谐。

结语总结古代中国经济的基本结构和特点。

强调学习和研究古代经济对现代经济发展的重要意义。

参考文献列出用于撰写本文档的主要参考文献。

第单元古代中国经济的基本结构与特点第一讲古代中国经济的形成与发展古代中国经济的形成可以追溯到新石器时代,当时黄河流域出现了农业生产和手工业生产。

春秋战国时期,中国经济得到了进一步发展,商业活动、货币交易、铁器制造等成为普遍现象。

随着汉朝的统一,中国经济得到了巨大的发展。

唐朝时期,中国经济进入了鼎盛期。

第二讲古代中国经济的基本结构古代中国经济的基本结构包括农业经济、手工业经济、商业经济。

农业经济古代中国的农业生产主要集中在黄河流域、长江流域和珠江流域。

农业主要以种植粮食为主,同时还种植茶叶、蚕桑、棉花等作物。

古代中国的农业生产主要采用了农耕技术,包括种植技术、耕作技术等。

手工业经济古代中国的手工业生产主要分为纺织业、陶瓷业、制茶业、造纸业、冶金业等。

这些手工业生产是中国经济的重要组成部分。

手工业生产主要集中在城镇和农村,这些手工业生产大多是家庭作坊式的生产,同时也有一些商家出资办厂,雇用工人生产。

商业经济古代中国的商业主要包括城市市场贸易和货运贸易。

在城市市场贸易中,商家主要从事商品交换,通过买卖商品来获得利润。

在货运贸易中,商家主要从事运输业务,运输各种商品到各地进行交换。

古代中国的商业主要以私营商业为主,同时还存在着官营商业。

第三讲古代中国经济的特点经济制度落后封建社会的经济制度落后,以农业经济为主,手工业经济和商业经济虽得到一定发展,但其发展程度都不高。

地理条件限制中国地域辽阔,地理条件也各不相同,这对中国的经济发展产生了一定的限制。

例如,黄河流域和长江流域是中国主要的农业生产区,而北方地区气候寒冷,较难进行农业生产,对经济发展产生了一定的限制。

内循环经济古代中国的经济主要通过内部循环进行发展。

农民生产农产品,手工业生产各种手工制品,商业主要进行本地商品交换,这种经济方式主要针对本地市场,对外贸易相对较少。

重农抑商古代中国经济制度的特点之一是“重农抑商”。

封建统治者认为商人只会谋取自身的利益,而不会为国家和人民的利益考虑,因此对商业的发展进行了限制和约束,对农业的发展进行了推崇。

高一历史古代中国经济的基本结构与特点试题答案及解析1.刘力是汉武帝时期的一介贫民。

下面对其社会生活的描述,最有可能接近真实的是()A.为妻子买了一件官营手工工场制造的精美绸衣B.在长安夜市的酒楼上喝得酩酊大醉彻夜未归.C.经营盐铁买卖,生意非常兴隆D.从长安城的“市”买了两斤鱼回家熬鱼汤【答案】D【解析】本题主要考查中国古代商业的发展。

注意题干中要求“汉武帝时期”,A项“官营手工工场制造的精美绸衣”不流入市场,而且刘力是一介平民;B项“夜市”表述错误,直至宋朝商业才突破时间的限制;C项“经营盐铁买卖”表述错误,盐铁当时是官营;故选D项。

【考点】古代中国的经济•商业的发展•汉代商品经济的发展【名师】古代市的发展历程:2.《中国经济制度史论》中说:“中国传统手工业各大部门都曾有过工场雇佣工人操作生产的记载,唯独棉纺织业没有任何手工工场的确切报道”。

古代社会出现这一现象的原因主要是()A.家庭作坊对规模生产的阻碍B.外来棉纺织品的强有力竞争C.棉花传入中国的时间比较晚D.历代政府都禁止棉花的私营【答案】A【解析】鸦片战争以前,中国棉纺织生产的主要形态是纺织结合、耕织结合的家庭副业形式,棉纺织业是依附于农业的副业,其生产的目的是自给自足,从经营的规模看主要是以家庭为单位,这就不能形成大规模的生产,也影响了这一行业出现资本主义萌芽,故A项正确;外来棉纺织业的竞争主要是在鸦片战争之后,随着通商口岸的开放,外国大量棉纺织品的涌入,而中国的资本主义萌芽在明朝中后期在丝织行业中已经出现,因此,外国商品的涌入不是影响在棉纺织业没有出现资本主义萌芽的原因,故B项错误;棉花早在秦汉时期已经传入中国,故C项错误;从宋代到明代,棉纺织品已逐渐成为人们衣着的主要原料,棉纺织业在国民经济中的地位仅次于农业,政府没有对棉花私营进行禁止,故D项错误。

【考点】古代中国的经济•手工业的发展•家庭作坊对规模生产的阻碍【名师】手工业经营方式:3.明清时期“重农抑商”的表现有()①重征商税②禁止一切对外贸易③严格限制商人活动④禁止商业活动在大城市中进行A.①②B.③④C.①③D.②④【答案】C【解析】明清时期的政策是严格限制对外贸易,而不是“禁止一切对外贸易”,所以②错误。