胶质瘤的分子分型与精准医疗

- 格式:pdf

- 大小:2.35 MB

- 文档页数:36

胶质瘤分级特点-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:胶质瘤是一种常见的中枢神经系统肿瘤,起源于神经胶质细胞,占颅内肿瘤的一部分。

随着医学技术的不断发展和深入研究,对胶质瘤的认识也日益深化。

胶质瘤的分级特点是指根据其病理学表现和生物学特性,将其分为不同的等级,以便为临床诊断和治疗提供参考依据。

在胶质瘤的分级中,常用的标准是根据世界卫生组织(WHO)的分类系统,将胶质瘤分为四个等级:I级、II级、III级和IV级。

这些等级主要基于肿瘤的细胞学特征、组织结构、增殖指标以及内分泌功能等方面的差异,从而对胶质瘤的预后和治疗方案进行评估。

胶质瘤分级的意义在于提供了对疾病的更准确的评估和定性。

通过对胶质瘤进行分级,医生可以更好地了解肿瘤的生物学特性和难以观察到的病理学特征,从而为患者的诊断和治疗方案提供更科学的依据。

不同等级的胶质瘤具有不同的生长方式、扩散能力和预后。

因此,对胶质瘤进行准确的分级可以帮助医生更好地了解疾病的发展趋势,选择合适的治疗方法,并对患者的预后做出合理的判断。

本文旨在介绍胶质瘤分级的特点和其在临床实践中的应用。

通过对胶质瘤分级标准的解析和相关研究的总结,我们将全面探讨不同胶质瘤分级之间的差异和临床意义,为医学界提供新的研究方向和发展趋势。

同时,我们还将展望胶质瘤分级领域未来的研究方向,以期为胶质瘤的治疗和预后评估提供更准确、个体化的指导。

1.2文章结构1.2 文章结构本文将按照以下顺序展开对胶质瘤分级特点的探讨:第二部分:正文2.1 胶质瘤的定义和分类这一部分将介绍胶质瘤的基本概念和分类方法。

首先,会对胶质瘤的定义进行阐述,包括描述其起源和基本特征。

然后,将详细介绍当前胶质瘤的分类方法,如WHO(世界卫生组织)分类系统,根据细胞类型和组织结构将胶质瘤分为不同的亚型。

这一部分的目的是为之后的分级特点讨论提供必要的背景知识,并为读者建立起对胶质瘤分类的整体认识。

2.2 胶质瘤分级的意义和目的在这一部分,将介绍胶质瘤分级的重要性以及分级的具体目的。

胶质瘤病理分型全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:胶质瘤是一种常见的脑部肿瘤,它源自脑中的胶质细胞。

胶质细胞是一种支持和保护神经元的细胞,它们在大脑和脊髓中起着重要的作用。

胶质瘤根据其病理类型可以分为多种不同的亚型,每种类型有其特殊的形态特征和临床表现。

本文将介绍一些常见的胶质瘤病理分型,希望能为临床医生和患者提供更详细的了解。

1. 弥漫性星形细胞胶质瘤(Astrocytoma)弥漫性星形细胞胶质瘤是一种最为常见的胶质瘤类型,占所有胶质瘤的60%以上。

它源自星形细胞,通常生长在大脑的中心区域,较难手术切除。

病理上,这种类型的胶质瘤细胞呈星形,胶质纤维丰富,可见核分裂象和坏死灶。

临床上常伴有头痛、呕吐、精神性改变等症状,预后较差。

这是一种高度恶性的星形细胞胶质瘤亚型,细胞异型性较强,核分裂象明显,侵袭性强,手术切除困难。

病人常伴有剧烈头痛、晕厥等症状,预后极差,通常不超过2年。

这是一种来源于少突胶质细胞的胶质瘤,占所有胶质瘤的10%左右。

细胞核较圆,优势胶质细胞较多,呈蛋白状结构。

这种类型的瘤体通常比较软,局部侵袭性较强,手术切除相对容易。

患者常伴有癫痫、晕厥、记忆力减退等症状,预后相对较好。

这是一种罕见的侧脑室周围的胶质瘤,源自室管膜细胞。

室管膜细胞是一种能分泌脑脊液的细胞,在脑脊液的分泌和吸收中起着重要作用。

这种类型的瘤体通常呈囊状或类囊状结构,表面粘液满溢。

患者常伴有剧烈头痛、抽搐、共济失调等症状,预后较差,较难手术切除。

胶质瘤是一种复杂多样的肿瘤,病理类型决定了其治疗和预后。

对于不同类型的胶质瘤,需要采取不同的治疗方案,包括手术切除、放疗、化疗等。

希望通过本文介绍,读者能够了解更多关于胶质瘤的知识,提高对脑部肿瘤的认识和防范意识。

【2000字】第二篇示例:胶质瘤是一种恶性的颅内肿瘤,起源于神经胶质细胞,是大脑肿瘤中最常见的类型之一。

胶质瘤按病理类型可以分为多个亚型,包括星形细胞瘤、弥漫性星形细胞瘤、少突胶质母细胞瘤、少突胶质瘤、原发性多形性胶质母细胞瘤、间变性胶质瘤等。

中国脑胶质瘤分子诊疗指南(全文)胶质瘤是中枢神经系统最常见的原发脑肿瘤,也是目前神经肿瘤领域内的难点。

传统上,胶质瘤主要通过形态学进行分类与分级。

但越来越多研究显示,基于形态学的病理分类并不能很好的反映某些胶质瘤的生物学特性。

例如,有些病理上诊断为低级别的胶质瘤(良性),短期内复发与进展,而有些高级别胶质瘤(恶性)却可以长期保持稳定。

又如,部分胶质瘤对放化疗特别敏感,而同样是相同恶性度的胶质瘤却对治疗无效。

如何准确的预测胶质瘤患者的预后及选择合适治疗方案,是目前基础与临床的工作重点。

随着分子生物学的发展,我们已能够在分子水平对胶质瘤进行“解剖”,并且发现了一些能够预测胶质瘤患者预后及治疗反应的分子标记,如1p19q杂合性缺失(详见本网站相应博文)及MGMT。

为了能够科学规范的检测及使用分子标记物,中国胶质瘤协作组经过1年多的酝酿,组织国内胶质瘤领域内的专家撰写了《中国脑胶质瘤分子诊疗指南》,并发表于《中华神经外科杂志》2014年第5期。

作为指南的编写组成员,我体会到,国内在胶质瘤诊疗方面上升到一个新的高度,基本达到欧美发达国家水平。

以下是本指南的主要内容,供患者及医务人员参考。

指南编写组成员名单:马文斌(中国医学科学院北京协和医院神经外科)、于士柱(天津医科大学总医院、天津市神经病学研究所神经肿瘤研究室)、王任直(中国协和医科大学北京协和医院神经外科)、王伟民(广州军区广州总医院神经外科)、王洪军(哈尔滨医科大学附属第二医院神经外科)、王永志(首都医科大学附属北京天坛医院神经外科、北京市神经外科研究所)、王政(首都医科大学附属北京天坛医院神经外科、北京市神经外科研究所)、王引言(首都医科大学附属北京天坛医院神经外科、北京市神经外科研究所)、毛颖(复旦大学附属华山医院神经外科)、毛庆(四川大学华西医院神经外科)、尤永平(南京医科大学第一附属医院神经外科)、史之峰(复旦大学附属华山医院神经外科)、白红民(广州军区广州总医院神经外科)、李文斌(北京市世纪坛医院神经肿瘤内科)、李学军(中南大学湘雅医院神经外科35病区)、李桂林(北京市神经外科研究所神经病理科)、吴安华(中国医科大学附属第一医院神经外科)、陈凌(解放军总医院神经外科、全军神经外科研究所)、陈忠平(中山大学附属肿瘤医院神经外科)、邱晓光(首都医科大学附属北京天坛医院放疗科)、杨学军(天津医科大学总医院神经外科)、周良辅(复旦大学附属华山医院神经外科)、周定标(解放军总医院神经外科)、林毅(中国医科大学附属第一医院神经外科)、赵继宗(首都医科大学附属北京天坛医院神经外科)、康春生(天津医科大学总医院神经外科、天津市神经病学研究所神经肿瘤实验室)、姚坤(首都医科大学北京三博脑科医院病理科)、蒋传路(哈尔滨医科大学附属第二医院神经外科)、秦智勇(复旦大学附属华山医院神经外科)、赛克(中山大学附属肿瘤医院神经外科)、樊小龙(北京师范大学生命科学院神经科学和脑发育实验室)、颜伟(南京医科大学第一附属医院神经外科)。

胶质瘤的分类标准1. 根据组织学类型分类根据胶质瘤的组织学类型,可以将其分为多种亚型。

最常见的胶质瘤类型包括星形细胞瘤、少突胶质细胞瘤、室管膜瘤、星形胶质母细胞瘤等。

这些亚型在组织学结构和细胞形态上有明显的区别,有时候需要通过组织学检查和免疫组化染色等方法才能准确诊断。

2. 根据分级分类根据胶质瘤的分级,可以将其分为不同的类别。

目前最常用的分级系统是根据世界卫生组织的标准,将胶质瘤分为四个级别:I级、II级、III级和IV级。

这种分级系统主要是根据肿瘤的组织学特征和生物学行为来划分的。

一般来说,I级和II级的胶质瘤生长速度较慢,预后较好,而III级和IV级的胶质瘤生长速度较快,预后较差。

3. 根据分子生物学分类近年来,随着分子生物学技术的发展,越来越多的研究发现了胶质瘤的分子生物学特征和基因突变。

根据不同的分子生物学标志物,可以将胶质瘤分为不同的亚型,例如:EGFR突变型、IDH突变型、1p/19q码缺失型等。

这些分子生物学分类对于肿瘤的预后评估和治疗选择都具有重要的指导意义。

4. 根据临床表现分类另外,胶质瘤也可以根据临床表现进行分类。

根据肿瘤的发病部位、生长速度、症状等特点,可以将其分为原发性胶质瘤和继发性胶质瘤、良性胶质瘤和恶性胶质瘤、颅内胶质瘤和脊髓胶质瘤等。

这种分类方法主要是为了便于临床医生进行病情评估和治疗选择。

综合来看,胶质瘤的分类标准主要包括组织学类型、分级、分子生物学和临床表现等多个方面。

在临床实践中,医生需要综合考虑这些因素,对胶质瘤进行全面的评估,制定个体化的治疗方案,以取得最佳的治疗效果。

随着分子生物学和遗传学研究的不断深入,相信未来会有更精准的胶质瘤分类方法出现,为临床治疗提供更多的选择和方向。

胶质瘤的分类和病理诊断胶质瘤的分类和病理诊断“胶质瘤”这个术语指的是具有与“正常胶质细胞”(即星形胶质细胞、少突胶质细胞和室管膜细胞)相似的“组织学特征”的肿瘤,尽管这些肿瘤的起源尚不清楚。

“胶质瘤”占“脑实质内原发性肿瘤”的绝大多数。

对于每一种类型的“胶质瘤”,都包含着好几种“生物侵袭性跨度很大”的肿瘤。

组织学上,生长较慢的病变,对应于世界卫生组织(WHO)的Ⅰ级和Ⅱ级,通常被称之为“低级别胶质瘤”,而进展较快的肿瘤被称为“高级别胶质瘤”。

WHO的分类建议避免使用“低级别胶质瘤”这一术语,因为它将一大组异质性很大的肿瘤聚集在了一起,其中的许多肿瘤具有显著不同的生物学特性、预后和治疗方法。

例如,在“Ⅰ级和Ⅱ级胶质瘤”中,目前的分类倾向于将“弥漫性胶质瘤”(例如,Ⅱ级“弥漫性星形细胞瘤”和“少突胶质瘤”)和更加局限性星形细胞瘤(例如,Ⅰ级毛细胞星形细胞瘤)区分开来。

具备诊断功能的关键的分子诊断检查① IDH1/IDH2突变与“IDH野生型肿瘤”相比,存在“异柠檬酸脱氢酶1型(IDH1)和2型(IDH2)突变”是大多数WHO Ⅱ和Ⅲ级“弥漫性星形胶质细胞肿瘤”和“少突胶质细胞瘤”的明确的特征,预示着显著改善的预后。

所有“弥漫性胶质瘤”的标本均应进行“IDH1-R132”这个最常见突变的免疫组化染色,从而便于诊断。

这个检查也有助于区分“组织标本”中“浸润性星形细胞瘤细胞”与“反应性胶质增生成分”。

“IDH1中不常见的突变”和“所有IDH2的突变”都不能用这种抗体进行识别,但可以用“DNA测序的方法”进行检测。

上述这个两种突变称之为“非经典的IDH突变”。

这些“非经典的IDH突变”在“Ⅱ级和Ⅲ型弥漫性星形细胞瘤和少突胶质细胞瘤”中约占10%~20%。

如同“IDH1 R132突变”一样,这些“非经典的IDH突变”主要发现于年龄小于55岁的患者。

“非经典的IDH突变”可更常见于“少突胶质瘤”和“成人脑干胶质瘤”中,如果针对“突变型IDH1 R132H”的免疫组化检查的结果为阴性,那么在Ⅱ级和Ⅲ级“弥漫性胶质瘤”患者以及年轻的(55岁以下)胶质母细胞瘤患者中,“IDH1(密码子132)和IDH2(密码子172)的序列测定”应优先考虑!这是因为对“IDH突变型”和“IDH野生型”进行区分是综合诊断的核心环节。

医学前沿丨脑胶质瘤分子诊疗最新进展脑胶质瘤(Glioma)是一类起源于神经胶质细胞的肿瘤,是最常见的原发性颅内肿瘤,占中枢神经系统恶性肿瘤的81%。

恶性胶质瘤的发病率约为5~8/10万,5年病死率在全身肿瘤中仅次于胰腺癌和肺癌,位居第三位。

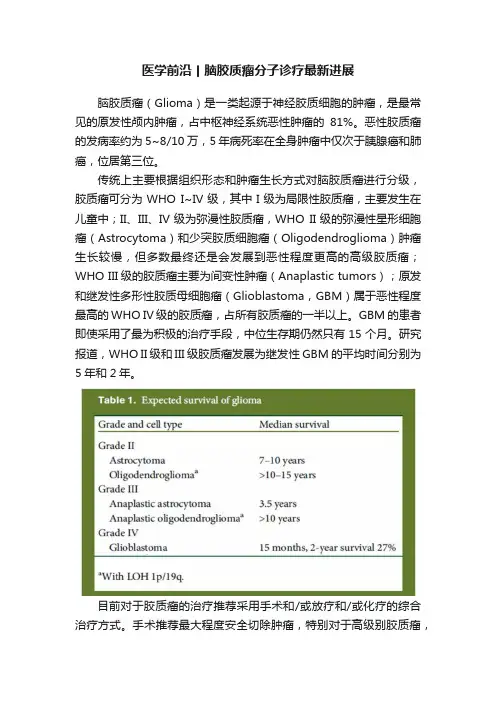

传统上主要根据组织形态和肿瘤生长方式对脑胶质瘤进行分级,胶质瘤可分为WHO I~IV级,其中I级为局限性胶质瘤,主要发生在儿童中;II、III、IV级为弥漫性胶质瘤,WHO II级的弥漫性星形细胞瘤(Astrocytoma)和少突胶质细胞瘤(Oligodendroglioma)肿瘤生长较慢,但多数最终还是会发展到恶性程度更高的高级胶质瘤;WHO III级的胶质瘤主要为间变性肿瘤(Anaplastic tumors);原发和继发性多形性胶质母细胞瘤(Glioblastoma,GBM)属于恶性程度最高的WHO IV级的胶质瘤,占所有胶质瘤的一半以上。

GBM的患者即使采用了最为积极的治疗手段,中位生存期仍然只有15个月。

研究报道,WHO II级和III级胶质瘤发展为继发性GBM的平均时间分别为5年和2年。

目前对于胶质瘤的治疗推荐采用手术和/或放疗和/或化疗的综合治疗方式。

手术推荐最大程度安全切除肿瘤,特别对于高级别胶质瘤,最大程度安全切除可降低复发风险;放疗推荐分次外照射;而化疗推荐替莫唑胺(TMZ)化疗。

替莫唑胺属于口服烷化剂,其优点为易通过血脑屏障进入肿瘤部位,在细胞内转化为高效烷化剂后,可使基因组DNA中鸟嘌呤烷基化而损伤DNA,从而使肿瘤细胞死亡。

同时替莫唑胺代谢物通过肾脏排泄,患者耐受相对良好。

此外,胶质瘤患者特别是老年患者在化疗前建议检测MGMT启动子的甲基化状态,对于年龄>70岁的老年患者,如果有MGMT启动子甲基化,放疗联合辅助化疗或单纯化疗可延长生存期,但MGMT启动子非甲基化的患者可能不能从替莫唑胺化疗中获益,因此不建议进行辅助化疗。

肿瘤相关信号通路研究发现了脑胶质瘤多个高频突变基因,位于多个细胞信号转导相关通路上。

中国神经胶质瘤分子诊疗指南概要(全文)一、意义和背景制订本指南的目的是建立以循证医学为基础的脑胶质瘤分子检测分析体系,描述最普遍的胶质瘤相关的分子改变、潜在的治疗靶点和生物标志物,从而用于指导临床实践并做出治疗选择。

对于哪一个(类)患者或者样本需要进行检测,何时检测和如何检测,本指南中也给出了推荐。

临床实践指南 (clinical practice guideline,CPG),不同于临床随机对照试验,是在特定的临床条件下经过系统的分析后形成的诊疗指南,能够有效地帮助临床医生做出准确的诊断,并选择合适的治疗方案。

指南应满足:清晰性、有效性、可靠性、可重复性、应用灵活性、多学科融合、有依据性和可作为指导性。

临床实践指南的目标是服务于临床工作,从而改善患者的临床预后,并为医疗教育提供指导,为疗效评估、专业审核提供依据,为合理治疗和建立临床路径提供帮助。

二、前言脑胶质瘤是最常见的原发性脑肿瘤,其中一半以上为恶性度最高的胶质母细胞瘤(glioblastoma multiforme,GBM)。

GBM 患者即使采用了最为积极的治疗手段,中位生存期仍然少于 15 个月。

近年来,神经肿瘤分子病理取得了重大进展,目前已发现一系列有助于脑胶质瘤临床诊断和预后判断的分子标志物。

目前的 WHO 病理分级仍然依赖形态学进行肿瘤分级,然而,有充分的证据表明,组织特征相同或相似的胶质瘤可以具有不同的分子遗传学背景,导致 WHO 分级相同的个体间预后有着较大差异。

基于肿瘤遗传学水平的分子病理分型能够更准确地判断临床预后;并且对组织学上较难鉴别的混合性胶质瘤(少突星形细胞瘤和间变性少突星形细胞瘤)还能帮助明确诊断和分级。

另外,这些新近发现的分子变异有可能成为未来治疗的新靶点。

近 10 年来,尽管脑胶质瘤的基础和临床研究有了较大突破,但是弥漫性胶质瘤患者预后的改善仍然十分缓慢。

进一步了解胶质瘤的分子生物学特征,通过临床试验明确更多潜在的分子标志物,有望揭开脑胶质瘤病理生理和发病机制的神秘面纱。

胶质瘤的八大分子检测胶质瘤的八大分子检测在胶质瘤面前,人人平等。

为什么?这是因为,不管患者的“个人权力”有“多高多重”,财富有多么庞大,假如被诊断为“IDH1/2野生型、MGMT启动子没有甲基化的”高级别胶质瘤,那么患者只有“一半的可能性”能活过14个月。

现在是2019年5月,“分子生物学”的确有了较大的发展。

“胶质瘤的分子诊断”逐渐成为了“胶质瘤组织学诊断”的有益补充。

迄今为止,“全套分子检测”仍然是较为“昂贵的检查”,“共和国的医保”尚没有覆盖到“胶质瘤的分子检测”。

所以如何只做“必需的分子检测”正是本文所要讨论的目的。

~必需的检测~①IDH1和IDH2突变胶质瘤的分子诊断检查离不开 IDH 突变检测。

“IDH1/2有无突变”几乎成了“WHO-CNS胶质瘤2016分类”的基石。

预后意义:“IDH 突变”常常伴随“MGMT启动子甲基化”。

包含有“IDH1/2 突变的胶质瘤”和“相对良好的预后”相关联。

而“IDH1/2野生型胶质瘤”则预后“非常差”。

②1p和19q的共缺失“少突胶质瘤”的“分子诊断检查”离不开“1p19q 检测”。

预后意义:包含有“1p/19q共缺失”的胶质瘤,提示该肿瘤患者“预后良好”,同时“1p/19q共缺失”也是“替莫唑胺化疗”、以及“放疗+替莫唑胺联合治疗”有反应的“预测因素”。

③MGMT启动子甲基化推荐:“高级别胶质瘤(WHO III和IV级)”的“分子诊断检查”离不开“MGMT启动子甲基化检测”。

“MGMT启动子甲基化”和“IDH 突变”明显相关。

“MGMT启动子甲基化”赋予了“胶质母细胞瘤”一个生存方面的优势。

该检查尤其对“老年胶质瘤”的“术后治疗选择”具有指导意义。

~选作的检测~①ATRX 突变推荐:强烈推荐对胶质瘤患者进行“ ATRX 有无突变”的检测用于,但绝不是必需的检测。

预后意义:“ATRX 突变”总是和“IDH突变”相伴随。

所以实际上,完全可以只检测“IDH1/2有无突变”来代替“ATRX有无突变”的检测。

原创幻灯:分子分型对胶质瘤临床治疗的意义

今天参加了一天的胶质瘤MDT(神经外科、放射科、病理科、放疗科、化疗科)讨论学习,很多来自全国的大咖共同讨论多个病例,在不同科室专家的碰撞中看到了很多学术的花火。

收获最大的是下午放疗分会场,不仅有对放疗靶区勾画的共同探讨,还有对指南的解读和不同见解。

而且这次下午分会场值得点赞的地方是,大会主席邱晓光教授每个环节都照顾了在场的所有听众,而不是仅仅讨论嘉宾自己讨论,给大家提问和交流的机会。

而且要为邱教授回答大家提出每个问题的坦诚回答和学术的渊博点赞!

总体来说,胶质瘤进展方面还是分子分型的意义凸显,其实年前科里学习就给我命题作文要学习这方面的内容了。

今天趁着学习后的热乎劲,把自己年前做的幻灯又复习了一下,发出来。

以下幻灯是本人对分子分型对胶质瘤临床治疗意义的理解。

有疑问或者有问题的地方可以私信我,希望大家批评指正,谢谢!。

胶质瘤分级特点全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:胶质瘤是一种常见的脑部肿瘤,由脑细胞中的胶质细胞发展而成。

这种类型的肿瘤可以分为不同的级别,每个级别都有其特点和治疗方法。

在这篇文章中,我们将详细讨论胶质瘤的分级特点。

第一级别:良性胶质瘤良性胶质瘤是一种较为罕见的肿瘤,通常在诊断中被认为是最好的一种。

这种类型的肿瘤通常生长缓慢,边界清晰,不容易扩散到周围组织。

在大多数情况下,手术可以完全切除肿瘤,并且肿瘤很少会复发。

治疗该级别的胶质瘤通常是手术切除,术后患者也有望获得完全康复。

第二级别:恶性胶质瘤恶性胶质瘤是一种更为常见的肿瘤,通常被认为是高级别的胶质瘤。

这种类型的肿瘤生长速度快,边界不清晰,容易扩散到周围组织,使治疗变得更为困难。

恶性胶质瘤的复发率也较高,而且患者的存活率也相对较低。

治疗恶性胶质瘤通常是通过手术切除,放疗和化疗等综合治疗。

第三级别:间变性胶质瘤间变性胶质瘤介于良性和恶性胶质瘤之间,具有介于两者之间的生长速度和侵袭性。

这种类型的肿瘤有时可能会发展为高级别胶质瘤,因此治疗也比较复杂。

手术切除也是治疗该级别胶质瘤的首要选择,放疗和化疗等治疗措施也可能会被考虑。

第四级别:胶质母细胞瘤胶质母细胞瘤是一种最为恶性的胶质瘤,生长速度极快,侵袭性极强,易扩散到周围组织和脑脊液中。

这种类型的肿瘤通常被认为是不治之症,治疗效果也十分有限。

手术切除可能只能减缓肿瘤的发展,但很难完全根除。

放疗和化疗等治疗方法也能够帮助延长患者的寿命,并提高生活质量。

总的来说,胶质瘤的分级特点决定了其治疗方案和预后。

早期的诊断和治疗对于提高患者的生存率和生活质量至关重要。

医生和患者应密切合作,选择最合适的治疗方案,并定期进行随访和检查,以便及时发现和处理肿瘤的复发和转移。

只有通过科学合理的治疗方法,患者才能战胜胶质瘤,重获健康和幸福的人生。

【基准:963字】第二篇示例:胶质瘤是一种常见的脑部肿瘤,主要来源于脑部的神经胶质细胞,占据了脑部肿瘤的大部分比例。

三级胶质瘤分子病理三级胶质瘤分子病理:从基础到深度解析1. 引言三级胶质瘤是一种常见且凶险的中枢神经系统肿瘤,其发病机制和分子病理学特征一直备受研究者关注。

本文将以三级胶质瘤分子病理为主题,全面评估这一领域的最新研究进展,并在深度和广度的要求下撰写一篇有价值的文章。

2. 三级胶质瘤的定义与发病机制三级胶质瘤是一种起源于中枢神经系统的恶性肿瘤,属于胶质细胞瘤的一种。

其发病机制与多基因异常相关,包括EGFR基因突变、IDH1/2基因突变、p53基因突变等。

这些基因突变导致信号通路的异常激活和细胞凋亡的抑制,进而促进肿瘤的生长和侵袭。

3. EGFR基因突变在三级胶质瘤中的作用EGFR基因突变是三级胶质瘤中最常见的基因异常之一。

研究表明,EGFR基因突变可导致其过度激活,进而促进肿瘤细胞的增殖和侵袭,并与预后的不良相关。

EGFR基因突变还可能作为靶向治疗的标志物,为个体化治疗提供了新的思路。

4. IDH1/2基因突变对三级胶质瘤的影响IDH1/2基因突变在三级胶质瘤中较为常见,研究表明,这些基因突变可导致代谢途径的异常改变,并影响细胞的增殖和分化。

IDH1/2基因突变还与患者的生存期密切相关,因此成为预后评估的重要指标。

5. p53基因突变与三级胶质瘤的联系p53基因突变在三级胶质瘤中常见,并与其恶性程度及复发率相关。

p53基因突变可以抑制细胞凋亡,从而使肿瘤细胞具有更强的生存能力。

研究表明,药物干预可以通过恢复p53功能来抑制肿瘤的生长,为三级胶质瘤的治疗提供了新的思路。

6. 三级胶质瘤分子病理的治疗前景针对三级胶质瘤分子病理的研究不断取得突破,为该疾病的个体化治疗提供了新的方向。

将针对不同基因突变的靶向治疗与传统的手术、放疗和化疗相结合,能够更有效地控制肿瘤的发展,并改善患者的生存期和生活质量。

7. 总结与回顾三级胶质瘤分子病理是目前神经外科研究的热点之一。

从EGFR基因突变、IDH1/2基因突变到p53基因突变,这些分子改变在三级胶质瘤的发生和发展中发挥着重要作用。

胶质瘤病理诊断标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:胶质瘤是一种常见的脑部肿瘤,起源于星形细胞或神经胶质细胞,通常病理上表现为恶性。

其病理诊断标准对于患者的治疗和预后都至关重要。

在临床实践中,胶质瘤的病理诊断主要依赖于病理学家对组织标本的细致观察和评估,同时结合免疫组化染色和分子生物学检测,以得出准确的诊断。

关于胶质瘤的病理诊断标准,主要包括以下几个方面:一、组织学形态特征胶质瘤的组织学形态特征是病理学家最常用的诊断依据之一。

在显微镜下观察,胶质瘤的细胞呈星形或梭形,胶质细胞核大而异形,胞浆丰富,胶质纤维增生明显。

胶质瘤的增生呈现不规则状,可形成明显的网状结构或血管模拟,伴有炎症细胞浸润等特征,并且通常具有高度核分裂活性。

二、免疫组化染色免疫组化染色在胶质瘤的病理诊断中扮演着重要的角色。

通过对肿瘤标本进行多种抗体染色,可以检测特定的蛋白质在肿瘤组织中的表达情况。

常用的标记物包括GFAP(神经胶质纤维酸性蛋白)、Ki-67(增殖细胞核抗原)和p53等。

阳性GFAP染色结果表明肿瘤起源于星形胶质细胞,Ki-67阳性率高则提示肿瘤增殖活性明显,p53过表达则可提示肿瘤的恶性程度。

三、分子生物学检测近年来,分子生物学检测在胶质瘤的病理诊断中越来越受到重视。

通过检测肿瘤细胞的基因突变、染色体异常或表达水平,可以为病理诊断提供更为准确的依据。

经典的例子包括IDH(异柠檬酸脱氢酶)基因突变和MGMT(O6-甲基化鸟嘌呤-DNA-甲基转移酶)基因甲基化状态等。

IDH突变通常出现在低级别胶质瘤中,而MGMT甲基化状态则与对放疗药物的敏感性密切相关。

胶质瘤的病理诊断标准是一个综合性的过程,需要结合组织学形态特征、免疫组化染色和分子生物学检测等多方面信息,以得出准确的诊断结果。

随着医学科技的不断进步和发展,相信未来会有更多更准确的病理诊断方法出现,为胶质瘤患者的治疗提供更为精准的指导。

希望通过科学家和医生的共同努力,未来能够更好地控制和治疗这种疾病,为患者的健康保驾护航。

中国脑胶质瘤分子诊疗指南(2014)新鲜出炉全网发布:2014-07-13 10:25:09 发表者:赛克 (访问人次:4686)胶质瘤是中枢神经系统最常见的原发脑肿瘤,也是目前神经肿瘤领域内的难点。

传统上,胶质瘤主要通过形态学进行分类与分级。

但越来越多研究显示,基于形态学的病理分类并不能很好的反映某些胶质瘤的生物学特性。

例如,有些病理上诊断为低级别的胶质瘤(良性),短期内复发与进展,而有些高级别胶质瘤(恶性)却可以长期保持稳定。

又如,部分胶质瘤对放化疗特别敏感,而同样是相同恶性度的胶质瘤却对治疗无效。

如何准确的预测胶质瘤患者的预后及选择合适治疗方案,是目前基础与临床的工作重点。

随着分子生物学的发展,我们已能够在分子水平对胶质瘤进行“解剖”,并且发现了一些能够预测胶质瘤患者预后及治疗反应的分子标记,如1p19q杂合性缺失(详见本网站相应博文)及MGMT。

为了能够科学规范的检测及使用分子标记物,中国胶质瘤协作组经过1年多的酝酿,组织国内胶质瘤领域内的专家撰写了《中国脑胶质瘤分子诊疗指南》,并发表于《中华神经外科杂志》2014年第5期。

作为指南的编写组成员,我体会到,国内在胶质瘤诊疗方面上升到一个新的高度,基本达到欧美发达国家水平。

以下是本指南的主要内容,供患者及医务人员参考。

指南编写组成员名单:马文斌(中国医学科学院北京协和医院神经外科)、于士柱(天津医科大学总医院、天津市神经病学研究所神经肿瘤研究室)、王任直(中国协和医科大学北京协和医院神经外科)、王伟民(广州军区广州总医院神经外科)、王洪军(哈尔滨医科大学附属第二医院神经外科)、王永志(首都医科大学附属北京天坛医院神经外科、北京市神经外科研究所)、王政(首都医科大学附属北京天坛医院神经外科、北京市神经外科研究所)、王引言(首都医科大学附属北京天坛医院神经外科、北京市神经外科研究所)、毛颖(复旦大学附属华山医院神经外科)、毛庆(四川大学华西医院神经外科)、尤永平(南京医科大学第一附属医院神经外科)、史之峰(复旦大学附属华山医院神经外科)、白红民(广州军区广州总医院神经外科)、李文斌(北京市世纪坛医院神经肿瘤内科)、李学军(中南大学湘雅医院神经外科35病区)、李桂林(北京市神经外科研究所神经病理科)、吴安华(中国医科大学附属第一医院神经外科)、陈凌(解放军总医院神经外科、全军神经外科研究所)、陈忠平(中山大学附属肿瘤医院神经外科)、邱晓光(首都医科大学附属北京天坛医院放疗科)、杨学军(天津医科大学总医院神经外科)、周良辅(复旦大学附属华山医院神经外科)、周定标(解放军总医院神经外科)、林毅(中国医科大学附属第一医院神经外科)、赵继宗(首都医科大学附属北京天坛医院神经外科)、康春生(天津医科大学总医院神经外科、天津市神经病学研究所神经肿瘤实验室)、姚坤(首都医科大学北京三博脑科医院病理科)、蒋传路(哈尔滨医科大学附属第二医院神经外科)、秦智勇(复旦大学附属华山医院神经外科)、赛克(中山大学附属肿瘤医院神经外科)、樊小龙(北京师范大学生命科学院神经科学和脑发育实验室)、颜伟(南京医科大学第一附属医院神经外科)。

中国脑胶质瘤分子诊疗指南胶质瘤是一种发生在中枢神经系统的恶性肿瘤,其特点是高度异质性和侵袭性。

近年来,随着分子生物学和基因组学的快速发展,脑胶质瘤的分子诊疗领域取得了巨大突破。

为了规范中国脑胶质瘤的分子诊疗工作,制定中国脑胶质瘤分子诊疗指南势在必行。

一、前言脑胶质瘤的分子诊疗是一门综合性学科,涉及多个学科的知识。

准确的分子诊疗可以帮助临床医生更好地制定个体化的治疗方案,提高脑胶质瘤患者的生存率和生活质量。

二、分子诊疗的重要性脑胶质瘤的分子诊疗有助于明确肿瘤的分子亚型、突变情况和表达谱,从而为患者提供更精确的治疗方案。

此外,分子诊疗还可以帮助评估患者的预后和监测疗效,为临床转化研究提供重要依据。

三、分子诊疗指南的内容1.脑胶质瘤的分类和亚型根据分子标志物的表达情况,将脑胶质瘤分为多种亚型,如IDH突变型、TP53突变型、EGFR增强型等。

指南需要详细介绍每种亚型的分子标志物和临床特征。

2.常见突变基因的检测方法和结果解读包括IDH1、IDH2、TP53、EGFR等突变基因的检测方法和结果解读,指南需要详细介绍这些突变基因的检测原理、常见突变位点和检测敏感性。

3.分子标志物在临床中的应用指南需要详细介绍分子标志物在脑胶质瘤的诊断、预后评估、治疗选择和疗效监测等方面的应用情况。

此外,还需要介绍分子标志物与其他临床指标(如临床病理特征、影像学表现等)的联合应用。

4.脑胶质瘤的分子靶向治疗根据脑胶质瘤的分子亚型,指南需要介绍相应的分子靶向治疗方案和药物选择。

此外,还需要介绍分子靶向治疗的疗效评估和不良事件监测等内容。

5.分子诊疗在临床试验中的应用指南需要介绍分子诊疗在脑胶质瘤临床试验中的应用情况,包括分子标志物的筛选、治疗效果评估和个体化治疗方案的制定等。

结语中国脑胶质瘤分子诊疗指南的制定将为脑胶质瘤的个体化治疗提供指导,提高患者的治疗效果和生活质量。

这一指南的建立需要多学科的专家共同合作,充分利用国内外的研究成果和经验,确保指南的科学性和实用性,为我国脑胶质瘤的分子诊疗工作贡献力量。

胶质瘤病理学特点-概述说明以及解释1.引言1.1 概述胶质瘤是一种常见的中枢神经系统肿瘤,起源于胶质细胞,是导致严重神经系统疾病和死亡的主要原因之一。

胶质瘤病理学特点是指在组织学和细胞学层面上观察到的一系列特殊特征和变化。

在组织学上,胶质瘤的特点主要包括瘤细胞的异常增殖和浸润性生长。

与正常的脑组织相比,胶质瘤细胞数量增多,并且排列紧密。

此外,胶质瘤细胞的胞质核比率高,细胞核具有异型性,即形态和大小不一致。

瘤细胞常常形成集结体、索状结构和囊腔等特征,交织在胶质纤维网中。

在瘤组织中还可能存在瘤周血管增生、坏死和出血等变化。

从细胞学上观察,胶质瘤细胞具有高度异质性。

不同于正常神经细胞具有特定的神经元功能和形态特征,胶质瘤细胞在形态和功能上呈现出明显的异常和多样性。

胶质瘤细胞常常失去正常胶质细胞的限制性生长特性,导致无控制地增殖和扩散。

此外,胶质瘤细胞的细胞质内含有丰富的颗粒物质,如胶质纤维和胶质结节等。

胶质瘤病理学特点的研究对早期诊断、治疗和预后评估具有重要的临床价值。

通过观察和分析组织学和细胞学的特点,可以确定胶质瘤的类型、分级和预后。

病理学特点还可以指导临床医生选择合适的治疗方案,如手术切除、放疗和化疗等。

此外,对胶质瘤病理学特点的深入理解还有助于揭示胶质瘤发生发展的分子机制和预测治疗效果。

尽管我们已经取得了一些关于胶质瘤病理学特点的重要发现,但仍有许多问题需要进一步研究和探索。

未来的研究应该致力于深入了解胶质瘤细胞的分子特征和致病机制,为个体化治疗提供更好的基础。

此外,研究人员还应该积极探索新的治疗策略,并通过病理学特点的发现和应用,不断改进胶质瘤的诊断和治疗效果。

综上所述,胶质瘤病理学特点在胶质瘤的诊断、治疗和预后评估中具有重要的作用。

通过深入研究和理解胶质瘤的组织学和细胞学特点,我们可以为患者提供更准确和有效的个体化治疗。

未来的研究将进一步揭示胶质瘤的分子机制,并进一步改善胶质瘤的治疗效果。