青岛市第六次人口普查人口密度及分布

- 格式:doc

- 大小:48.00 KB

- 文档页数:2

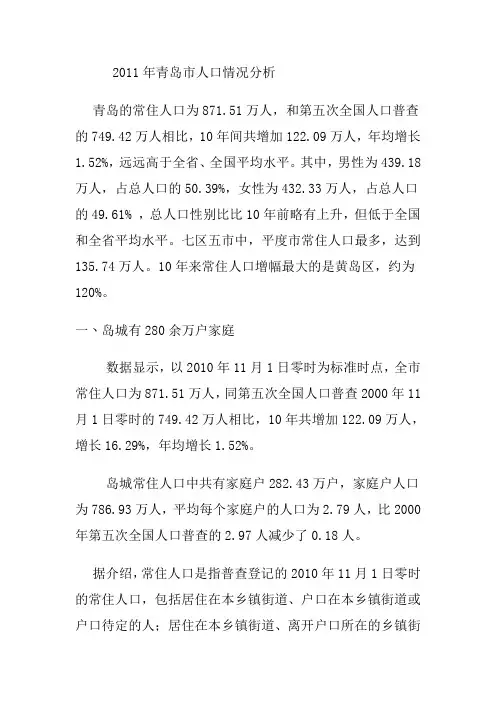

2011年青岛市人口情况分析青岛的常住人口为871.51万人,和第五次全国人口普查的749.42万人相比,10年间共增加122.09万人,年均增长1.52%,远远高于全省、全国平均水平。

其中,男性为439.18万人,占总人口的50.39%,女性为432.33万人,占总人口的49.61% ,总人口性别比比10年前略有上升,但低于全国和全省平均水平。

七区五市中,平度市常住人口最多,达到135.74万人。

10年来常住人口增幅最大的是黄岛区,约为120%。

一丶岛城有280余万户家庭数据显示,以2010年11月1日零时为标准时点,全市常住人口为871.51万人,同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的749.42万人相比,10年共增加122.09万人,增长16.29%,年均增长1.52%。

岛城常住人口中共有家庭户282.43万户,家庭户人口为786.93万人,平均每个家庭户的人口为2.79人,比2000年第五次全国人口普查的2.97人减少了0.18人。

据介绍,常住人口是指普查登记的2010年11月1日零时的常住人口,包括居住在本乡镇街道、户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道、离开户口所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道、外出不满半年或在境外工作学习的人。

根据此前山东省统计局和山东省第六次人口普查办公室公布的数字,青岛市常住人口数量位居山东省第三位。

二、总人口性别比低于全国性别比岛城常住人口中,男性为439.18万人,占总人口的50.39%;女性为432.33万人,占总人口的49.61%。

在10年前的第五次全国人口普查中,岛城男性为3757487人,占50.14%;女性为3736700人,占49.86%。

笔者对两组数据对比后发现,在10年间,岛城的男性常住人口数量增加了634313人,增幅约达17%,女性常住人口增加了586600人,增幅约达16%。

总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2000年的100.56上升为101.58,但仍低于全国(105.20)和全省(102.33)平均水平。

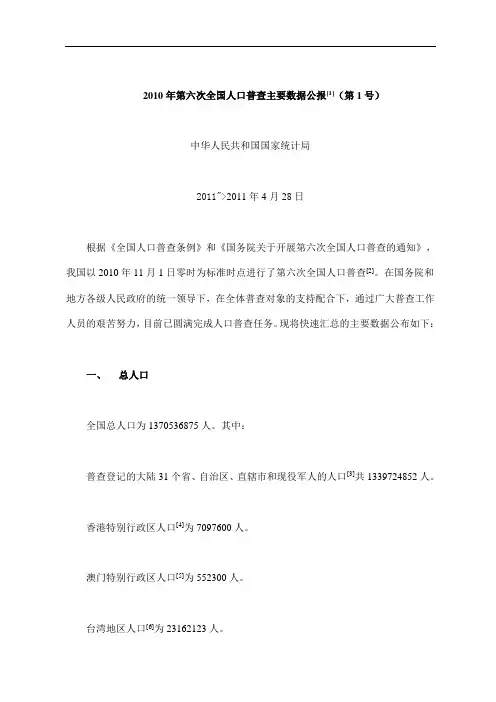

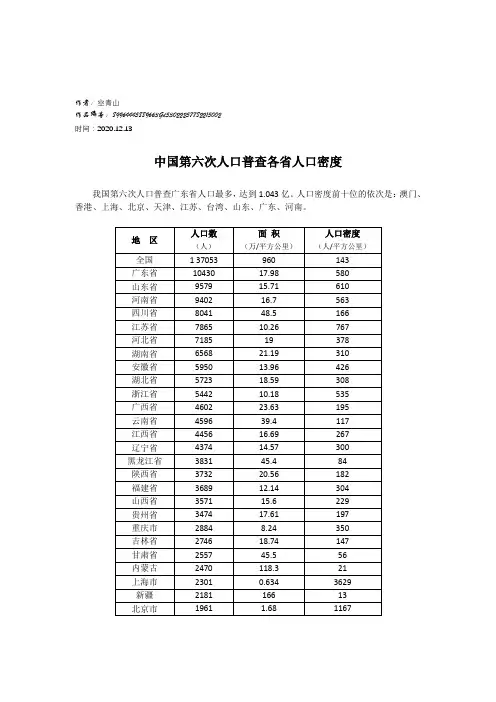

2010年第六次全国人口普查主要数据公报[1](第1号)中华人民共和国国家统计局2011">2011年4月28日根据《全国人口普查条例》和《国务院关于开展第六次全国人口普查的通知》,我国以2010年11月1日零时为标准时点进行了第六次全国人口普查[2]。

在国务院和地方各级人民政府的统一领导下,在全体普查对象的支持配合下,通过广大普查工作人员的艰苦努力,目前已圆满完成人口普查任务。

现将快速汇总的主要数据公布如下:一、总人口全国总人口为1370536875人。

其中:普查登记的大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口[3]共1339724852人。

香港特别行政区人口[4]为7097600人。

澳门特别行政区人口[5]为552300人。

台湾地区人口[6]为23162123人。

二、人口增长大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的1265825048人相比,十年共增加73899804人,增长5.84%,年平均增长率为0.57%。

三、家庭户人口大陆31个省、自治区、直辖市共有家庭户[7]401517330户,家庭户人口为1244608395人,平均每个家庭户的人口为3.10人,比2000年第五次全国人口普查的3.44人减少0.34人。

四、性别构成大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口中,男性人口为686852572人,占51.27%;女性人口为652872280人,占48.73%。

总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2000年第五次全国人口普查的106.74下降为105.20。

五、年龄构成大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口中,0-14岁人口为222459737人,占16.60%;15-59岁人口为939616410人,占70.14%;60岁及以上人口为177648705人,占13.26%,其中65岁及以上人口为118831709人,占8.87%。

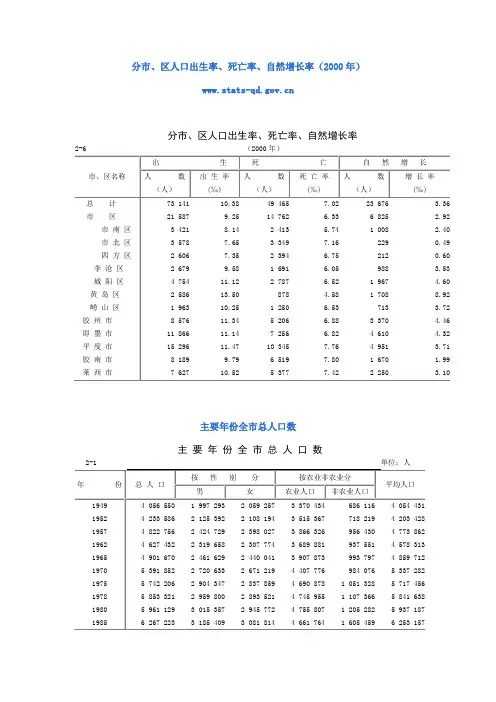

分市、区人口出生率、死亡率、自然增长率(2000年)分市、区人口出生率、死亡率、自然增长率2-6 (2000年)主要年份全市总人口数主要年份全市总人口数2-1 单位:人注:年鉴中2000年人口数据为户籍人口。

根据省统计局和省人普办有关规定,2000年末总人口及相关数据一律直接使用第五次人口普查主要数据公报公布的数据。

主要年份全市户数、人口数、人口密度主要年份全市户数、人口数、人口密度2-2分市、区户数与人口数(2000年底)分市、区户数与人口数2-3 (2000年底)分市、区土地面积、人口和人口密度(2000年底)分市、区土地面积、人口和人口密度2-4 (1998年底)主要年份人口自然变动分市、区人口机械变动(2000年)分市、区人口机械变动2-7 (2000年)计划生育情况2-8 (1978-2000年)分市、区计划生育情况(2000年)分市、区计划生育情况2-9 (2000年)主要年份全市总人口数2-1主要年份全市总人口数单位:人年份总人口按性别分平均人口男女1949 4056550 1997293 2059257 4054431 1952 4233586 2125392 2108194 4203428 1957 4822756 2424729 2398027 4773862 1962 4627432 2319658 2307774 45783131965 4901670 2461629 2440041 4859712 1970 5391852 2720633 2671219 5337282 1975 5742206 2904347 2837859 5717456 1978 5853321 2959800 2893521 5841638 1980 5961129 3015357 2945772 5937187 1985 6267223 3185409 3081814 6253157 1988 6516920 3319534 3197386 6474541 1989 6571597 3348454 3223143 6544259 1990 6666482 3392253 3274229 6619040 1991 6709277 3411776 3297501 6687880 1992 6731072 3420886 3310186 6720175 1993 6753497 3431149 3322348 6742285 1994 6785291 3446019 3339272 6769394 1995 6846346 3476300 3370046 6815819 1996 6902677 3502600 3400077 6874512 1997 6954391 3527588 3426803 6928534 1998 6995666 3545403 3450263 6975029 1999 7029707 3561061 3468646 7012687 2000 7066481 3577367 3489114 7048094 2001 7104875 3595652 3509223 7085678 2002 7156537 3619778 3536759 7130706 2003 7206806 3644032 3562774 7181672 2004 7311228 3692991 3618237 7259017 2005 7409052 3740309 3668743 7360140 2006 7493812 3779891 3713921 7451432 2007 7579910 3816620 3763290 7536861 2008 7615647 3824665 3790982 7597779 2009 7629161 3823534 3805627 7622404。

当前我国流动人口面临的主要问题和对策基于第六次全国人口普查数据的分析一、本文概述随着我国经济的持续发展和城市化进程的加速,流动人口已成为我国社会经济发展不可忽视的重要力量。

流动人口主要指的是那些离开户籍所在地,跨越一定的行政范围,并在新的居住地居住一定时间的人口。

他们为我国的经济发展、城市建设和社会进步做出了巨大贡献。

然而,流动人口也面临着诸多问题和挑战,如就业困难、社会保障不足、子女教育问题、居住条件恶劣等。

这些问题不仅影响了流动人口的生存质量,也对流入地的社会稳定和经济发展带来了一定的压力。

本文基于第六次全国人口普查数据,对当前我国流动人口面临的主要问题进行深入的分析。

通过数据分析和案例研究,揭示了流动人口在就业、教育、医疗、住房等方面面临的问题及其成因。

本文也提出了针对性的对策和建议,以期为解决流动人口面临的问题提供参考和借鉴。

本文的研究不仅有助于深化我们对流动人口问题的认识,也有助于推动相关政策的制定和完善,从而为我国流动人口问题的解决提供有力的支持和保障。

二、第六次全国人口普查数据概述根据第六次全国人口普查的数据,我国流动人口的数量和构成发生了显著变化。

普查结果显示,流动人口总量达到了空前的规模,其中包括了大量的农民工、学生、退休人员以及其他各类人群。

这些流动人口主要流向了经济发达、就业机会丰富的地区,如东部沿海地区和大中城市。

在流动人口的结构上,也呈现出一些新的特点。

一方面,流动人口的年龄结构更加年轻化,大量年轻人选择离开家乡寻求更好的发展机会;另一方面,流动人口的受教育程度不断提高,越来越多的高学历人才加入到流动人口的行列中。

第六次全国人口普查数据还揭示了流动人口在社会融入、公共服务、权益保障等方面面临的一系列问题。

例如,许多流动人口在就业、教育、医疗等方面仍然面临着不同程度的歧视和排斥,他们的合法权益得不到有效保障。

这些问题的存在,不仅影响了流动人口的生存和发展,也对社会的和谐稳定产生了不利影响。

青岛市未来人口预测地理信息系统宋杰绪论:我们都知道,人口众多是我国基本的国情,中国在2010年进行了全国第六次人口普查,人口总数约为14亿3000万。

国家许多重大社会、政治,经济问题的研究都要依据人的数量。

为此,进行人口预测是有效地控制人口发展极其有效的手段之一,同时也是人口决策的重要依据。

对人口进行预测,做到人口有计划地发展不仅能有效地处理好人与资源的关系,而且对于经济发展的预测,各个生态专项规划及制定建设决策都有重要的借鉴意义,也是我国经济稳定、高效、协调发展的保证。

准确地预测未来人口发展趋势,制定合理的人口规划和人口布局方案具有重大的理论意义和实用意义。

关键字:预测,人口数量,马尔萨斯,logistic,线性Qingdao future population predictiongeographic information system songjie Abstract: As we all know, there are many people here which is the basic situation of our country, and the governments have completed the six census giving the number of total population 14.3 billion. The significant social and political and economic problems need to explore according to the number of people. So doing population prediction is one of the extremely effective methods to control the population development, and at the same time, it is also the important basis of the population policy. To forecast the population, and do it in a planned way populationdevelopment not only can effectively deal with the relationship between human and resources, but also for economic development forecast, each special planning and construction of ecological formulated decision has an important significance, China is the economic stability, high efficiency, the coordinated development of assurance。

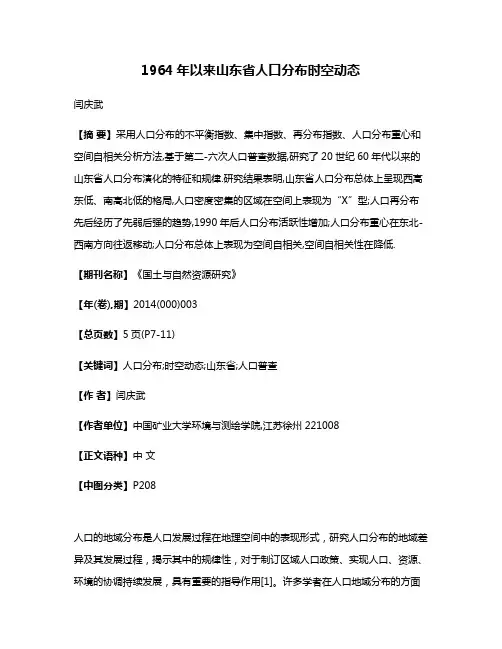

1964年以来山东省人口分布时空动态闫庆武【摘要】采用人口分布的不平衡指数、集中指数、再分布指数、人口分布重心和空间自相关分析方法,基于第二-六次人口普查数据,研究了20世纪60年代以来的山东省人口分布演化的特征和规律.研究结果表明,山东省人口分布总体上呈现西高东低、南高北低的格局,人口密度密集的区域在空间上表现为“X”型;人口再分布先后经历了先弱后强的趋势,1990年后人口分布活跃性增加;人口分布重心在东北-西南方向往返移动;人口分布总体上表现为空间自相关,空间自相关性在降低.【期刊名称】《国土与自然资源研究》【年(卷),期】2014(000)003【总页数】5页(P7-11)【关键词】人口分布;时空动态;山东省;人口普查【作者】闫庆武【作者单位】中国矿业大学环境与测绘学院,江苏徐州221008【正文语种】中文【中图分类】P208人口的地域分布是人口发展过程在地理空间中的表现形式,研究人口分布的地域差异及其发展过程,揭示其中的规律性,对于制订区域人口政策、实现人口、资源、环境的协调持续发展,具有重要的指导作用[1]。

许多学者在人口地域分布的方面开展了相关的研究,研究的方法主要可以归结为四个方面:通过计算人口地理学中人口地域分布度量的一些指标如人口密度[2-4]、人口重心[3-6]、不均衡指数[2,3,7,8]、集中指数[3,8,9]等,或者采用偏移-分享分析方法[2,3]来分析人口分布的特点及形成机制;运用地统计学的方法或核函数模型建立较优的人口密度表面模型,并在此基础上进行了人口密度空间分布相关与变异分析 [8,10,11];采用空间统计学的方法中的Moran's I、Geary C、G统计和LISA分析研究人口地域分布的空间相关性、空间集聚性[12-15];采用人口数据空间化的方法拟合人口分布,研究人口地域分布的细部特征[5,16,17]。

山东省是中国的人口大省,新中国成立以来中国分别在1953年、1964年、1982年、1990年、2000年和2010年举行过6次全国人口普查[18],山东省的总人口在其中的5次普查均居全国第2位(1990年四普居第3位)。

青岛市即青岛。

本词条已参考行政区域类词条编辑指南进行整理;如果您有建议或想参与整理,欢迎您与百科地理组一起交流。

青岛市是计划单列市、副省级城市、山东省经济中心城市、全国首批沿海开放城市、国家级历史文化名城、全国文明城市、国家卫生城市。

青岛因名牌企业众多,被誉为:“中国品牌之都”、“世界啤酒之城”。

2008年青岛成功举办第29届奥运会帆船比赛成为奥运之城,被誉为“世界帆船之都”。

2011年1月,国务院批准山东半岛蓝色经济区规划,青岛市作为其核心区域和龙头城市。

[1]2012中国城市竞争力排名中,位列第九位。

2012年度城市科学发展指数排名发布青岛位列第七。

2013、2014年连续两届举办世界杯帆船赛,2014年世界园艺博览会、2014年APEC贸易部长会议在青岛举行。

[2]2015年世界休闲体育大会也将在青岛举办。

2013年12月,青岛成为中国新的一线城市之一。

景点美食文化人物历史建设学校中文名称青岛市外文名称Qingdao别名岛城、琴岛行政区类别副省级城市所属地区山东省下辖地区6个市辖区、4个县级市政府驻地市南区香港中路11号电话区号0532邮政区码266000地理位置山东省东部面积11282平方公里人口871.51万(2011年)方言胶辽官话-青莱片-青岛话气候条件温带海洋性季风气候著名景点崂山、五四广场、八大关、栈桥、奥帆中心等机场青岛流亭国际机场火车站青岛站车牌代码鲁B、鲁U市树雪松市花耐冬、月季国民生产总值8006.6亿元(2013)明清时期,青岛是中国北方重要的海防要塞,时称胶澳。

平方千米。

其中,市区(市南、市北、李沧、崂山、黄岛、城阳等六区)为3293平方千米,即墨、胶州、平度、莱西等四市为7989平方千米。

[4]青岛新貌3行政区划编辑建国以来,青岛市行政区划变动较大。

1949年底为市南区、市北区、台西区、台东区、四沧区、李村区、浮山区。

1951年6月,胶州专区的崂山办事处划归青岛市领导,改称崂山郊区办事处;8月,撤销四沧区、浮山区,设立四方区、沧口区。

青岛地区人口增长简析近年以来,随着山东地区的独特区位因素与国家政策的大力扶持,青岛地区经济发展迅速,导致大量的人口涌入,造成地区内的人口结构差异。

本文就青岛地区人口增长展开论述,分析该地区的人口增长特征。

标签:青岛;人口增长;发展一、青岛地区人口现状据2010年第六次全国人口普查数据报告:青岛市常住人口为871.51万人,同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的749.42万人相比,十年共增加了122.09万人。

增长16.29%,年平均增长1.52%。

性别构成:青岛市常住人口中,男性为439.18万人,占总人口的50.39%;女性为432.33万人,占总人口的49.61%。

年龄构成:青岛市常住人口中,0-14岁的人口为117.17万人,占13.44%;15-64岁的人口为664.95万人,占76.30%;65岁及以上的人口为89.39万人,占10.26%。

据最新的结果表示:2017年末,青岛市常住人口为929.05万人,常住人口同比增长0.94%,常住人口增加8.65万人。

二、人口增长与社会经济发展的关系人口过快增长会带来资源消耗的快速增加、储蓄率的降低、投资的减少和政府提供基本公共品难度的增加。

但它同时也会带来劳动投入的增加、技术进步速度加快和潜在的规模效应。

人口增长提供了丰富而廉价的劳动力,使工业成本降低,促进经济发展,同时也促进了消费,但人口素质不高,高科技产业人才难觅,使中国的高科技产业发展缓慢.资源是有限的,人口的不断增长,对资源造成了巨大压力,人们的节约和保护意识薄弱,对资源的需求量大,工业,农业,生活对资源的浪费和污染,使中国的资源面临巨大压力.人口多,产生的废弃物也就多,再加上人们的环保意识不够强,生态环境自然就差。

十九大提出:綠水青山就是金山银山。

更要求发展经济的前提是保护生态,就要提高人口的素质。

上面两幅图,分别是青岛市2013-2017年年末总人口数与在岗职工平均工资折线图和青岛市2013-2016年国内生产总值与第一、二、三产业增加值柱状图。

青岛迁移人口空间分布及其效应分析一、青岛市迁移人口现状改革开放以来,随着户籍制度改革的逐步推进,青岛市经济建设和城市化进程不断加快,良好的工作生活和投资环境吸引了大量的迁移人口来青寻求发展,人口迁移始终保持着活跃态势。

特别是2000年以来,由于2008年奥运帆船比赛等拉动效应逐渐显现,青岛的城市形象和知名度日益提升,城市吸引力越来越大,表现在人口迁移上,也开始进入一个快速上升的活跃时期,每年的迁出人口基本上稳定在4到6万人之间,而迁入人口则连年上升,2004年就达到了134322人。

仅以领取暂住证的人口登记数量为例,近年来以年均15-18%的速度递增,2000年至2005年仅6年时间,青岛市暂住人口数量就翻了一番多。

随着2008年奥运会帆船比赛日益临近和山东省突出发挥青岛市在山东半岛城市群龙头带动作用决策的实施,青岛市大项目引进、大型场馆建设及旧城改造力度将进一步加大,迁移人口势必迎来新一轮迅猛增长,预计2008年登记暂住人口将达140万人左右,约占青岛市区常住人口的一半。

二、青岛市迁移人口社会经济特征的空间分布1、迁移人口性别的空间分布第五次人口普查显示,青岛市迁移人口中女性明显多于男性,性别比(女性=100)为92.91。

迁移人口中性别比各区市空间分布不够均匀,青岛市市内4区是迁移人口性别比居中比较集中的区域,男性与女性数量相当;市郊3区中,除城阳区迁移人口性别比很低、女性远远多于男性外,黄岛区、崂山区迁移人口性别比较高、男性明显多于女性;郊区5市中,除胶南市、平度市迁移人口性别比居中、男性与女性数量相当外,即墨市、胶州市、莱西市迁移人口性别比较低、女性明显多于男性。

迁移人口性别比的空间分布与经济发展水平及区域特点有一定的相关性,但经济发展水平不是决定性别分布的唯一因素,经过对各区市的综合分析,我们发现产业结构对性别结构起着重要作用。

2、迁移人口文化程度的空间分布据第五次人口普查资料显示,青岛市迁移人口文化程度多集中于初中水平,占全部迁移人口的40.26%;具有高中文化程度的占15.82%,居第二位;具有小学文化程度的占12.68%,居第三位;具有较高文化程度(具有高中及以上文化水平)的人口比例只有35.5%,而且各区市差距比较明显。

第六次人口普查摸底工作方案一、工作背景随着我国社会经济的快速发展,人口结构发生了深刻变化。

为了准确掌握我国人口现状,为国家制定相关政策提供科学依据,我国决定开展第六次人口普查。

本次人口普查摸底工作作为普查的前期准备,具有重要意义。

二、工作目标1.全面查清我国人口数量、结构、分布等情况,为后续普查工作奠定基础。

2.掌握人口变动趋势,为国家制定相关政策提供数据支持。

3.提高人口普查数据质量,确保普查结果的准确性。

三、工作内容1.摸底调查(1)调查对象:我国境内所有居民。

(2)调查内容:姓名、性别、年龄、民族、身份证号码、婚姻状况、教育程度、职业、户籍所在地、现居住地等基本信息。

2.数据采集(1)采用电子设备采集数据,包括平板电脑、智能手机等。

(2)采用纸质问卷作为备用手段,确保数据采集的全面性。

3.数据审核(1)对采集到的数据进行初步审核,确保数据的完整性、准确性。

(2)对存在问题的数据进行核实、修正,确保数据的真实性。

4.数据汇总(1)将审核无误的数据进行汇总,形成初步的人口普查数据库。

(2)对数据库进行清洗、整理,确保数据的可用性。

四、工作步骤1.培训阶段(1)组织普查员进行培训,提高普查员的业务素质。

(2)培训内容包括:普查政策、普查方法、数据采集、数据审核等。

2.实施阶段(1)普查员按照划分的区域进行摸底调查。

(2)数据采集、审核、汇总等工作同步进行。

(2)对优秀普查员进行表彰,激励普查队伍。

五、时间安排1.培训阶段:2023年1月1日至2023年2月28日。

2.实施阶段:2023年3月1日至2023年5月31日。

六、保障措施1.政策保障(1)加强组织领导,成立普查工作领导小组。

(2)明确责任分工,确保各项工作有序推进。

2.资金保障(1)合理预算普查经费,确保经费充足。

(2)加强对经费使用情况的监督,确保经费使用合规。

3.技术保障(1)采用先进的数据采集设备,提高数据采集效率。

(2)建立数据审核机制,确保数据质量。

青岛各区市介绍青岛各区市介绍1.市南区市南区位于青岛市东南部,面积30.01平方公里,人口45.57万,是青岛市政治、经济、文化、金融、旅游、科研中心,所辖14个街道办事处。

国内生产总值23亿元,地方财政收入7.1亿元,地方财政支出4.32亿元,固定资产投资4.24亿元。

市南区优越的环境对发展商贸特别有利。

从历史到现在,一直被商贸界有识之士所青睐。

目前有物流航运企业达到800余家,各类总部企业达到341家,市南区被确定为全国首批总部经济发展实践基地,现代服务业在半岛的聚集力、辐射力进一步增强。

2.市北区位于青岛市区中部是个商业发达的老城区,全区有各类商业网点1.2万个。

工业主要由区直工业、区属工业、街办工业、校办工业、农工商工业和民政福利工业组成,包括机械、电子、橡胶、塑料、印刷、轻工、服装、饮料等8大支柱产业,近20个行业,形成了门类齐全的综合性工业体系。

针对城区经贸发展特点,特定实施了“商贸兴工”发展战略,并确定了“一园二街二线三区”的全区经贸整体发展布局。

一园:即市北区工业园,位于辖区东部与市高科技工业园毗邻,是市北区高新技术产业区和工业生产区。

二街:即青岛科技街,位于辽宁路,以电子信息城建筑群为起点,以聚豪广场和科技街广场为基础,沿辽宁路、邹平路向四面辐射,建成市级科技开发、科技成果交流的核施。

二线:即市北区商贸走廊一线(胶州路-热河路-辽宁路-威海路-吴石路),通过商业设施建设和道路亮化、美化,使之建成集购物、饮食服务、旅游娱乐于一体,在国内具有一定知名度的繁华商业街。

三区:即辽宁路科技商业区、台东商业中心区和敦化路特色商业区。

辽宁路商业科技区,依托青岛科技街,初步形成以高科技产业区为核心,分布有商业、文化、餐饮等设施的新型高级科技商贸中心。

台东商业中心区,现已初具规模,要通过进一步建设和完善,建成商贸繁华、交通便捷、环境优美的以商业、金融、贸易为主的市级商贸中心之一。

敦化路特色商业区,以海博民俗食街为龙头,将敦化路一带培育发展成为具有一定规模、知名度高、辐射面广、集民俗、国内外特色小吃、购物娱乐为一体的民俗食街和综合商业区。

青岛人口入户调查报告(一)

青岛人口入户调查报告

背景

•调查目的:了解青岛人口入户情况,为城市规划和政策制定提供参考

•调查地点:青岛市内各区县

•调查时间:2021年

调查方法

•采用问卷调查的方式

•抽样对象为青岛市内的居民户口,包括本地居民和外地人口

调查结果

青岛人口入户情况

1.本地居民入户情况:

–随迁子女入户比例约占60%

–就业人口入户比例约占30%

–因婚姻入户比例约占10%

2.外地人口入户情况:

–就业人口入户比例约占50%

–因婚姻入户比例约占30%

–投资创业入户比例约占20%

入户地区偏好

1.本地居民入户地区偏好:

–青岛市核心城区受到青睐,约占70%

–近郊区县入户比例约占25%

–远郊区县入户比例约占5%

2.外地人口入户地区偏好:

–青岛市核心城区入户比例约占40%

–近郊区县入户比例约占45%

–远郊区县入户比例约占15%

入户因素考虑

1.本地居民入户因素考虑:

–就业机会约占40%

–居住环境约占30%

–学校资源约占20%

–医疗保障约占10%

2.外地人口入户因素考虑:

–就业机会约占50%

–居住环境约占20%

–学校资源约占15%

–医疗保障约占15%

结论

•青岛市内人口入户主要以本地居民为主,随迁子女和就业人口为入户主要原因。

•青岛市核心城区是入户的首选地区,但近郊区县也有一定比例的入户。

•对本地居民和外地人口来说,就业机会和居住环境是主要的入户因素考虑。

以上是针对青岛人口入户调查的报告,供参考。