骨折卧床患者排尿困难的中医护理观察

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

骨科卧床患者排尿困难的中医护理目的:观察为骨科卧床排尿患者应用中医护理的实际效果,探讨中医护理模式的应用价值。

方法:选取2011年6月-2013年9月笔者所在医院骨科收治的患者80例,按信封法随机分为试验组和对照组各40例,对照组40例患者应用常规护理模式,试验组40例患者在常规护理基础上应用中医护理措施,比较两组护理效果。

结果:与对照组相比,试验组骨科卧床患者的护理效果更佳,试验组顺利排尿率为95.0%、尿路感染发生率为2.5%,护理满意度为100%,均优于对照组的77.5%、15.0%、85.0%,经统计学处理,组间差异均有统计意义(P<0.05)。

结论:为骨科卧床排尿患者应用中医护理,效果显著,中医护理模式值得进一步应用。

标签:骨科;卧床患者;排尿困难;中医护理骨科患者接受手术后,必须对其进行严格的制动,需长期卧床,多数患者不适应新的排尿方式,若患者不能及时调整自身心理状态,则会出现排尿困难,增加尿路感染发生率[1]。

排尿困难影响着骨科卧床患者的生活质量,根据患者的个体情况给予中医整体护理,可促进排尿,减轻患者的身心压力,为了探讨骨科卧床排尿患者应用中医护理的实际效果,本文为2011年6月-2013年9月40例骨科卧床排尿困难患者进行中医护理,获得了较佳的效果,治疗体会现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料收集2011年6月-2013年9月笔者所在医院骨科卧床患者80例,入选患者均存在不同程度的排尿困难,按信封法将其随机分成试验组40例,对照组40例。

试验组:男女比例25∶15,年龄35~76岁,平均(51.7±2.5)岁,其中21例为胸椎骨折,10例为股骨骨折,5例为腰椎骨折,4例为盆骨骨折;对照组:男女比例26∶14,年龄35~76岁,平均(51.7±2.5)岁,其中20例为胸椎骨折,11例为股骨骨折,6例为腰椎骨折,3例为盆骨骨折。

两组骨科患者性别、年龄、骨折部位比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

股骨颈骨折中医护理方案Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT股骨颈骨折中医护理方案一、常见证候要点1、血瘀气滞证:此为骨折早期伤后1-2周,骨折易移位,筋骨损伤,血液离经,经络闭阻。

血瘀气滞,故症见局部青紫肿胀,患肢胀痛或刺痛。

舌质淡,苔薄白。

2、气滞血瘀,筋骨未复证:此为骨折中期,伤后2-10周内,离经之淤血逐渐消散,瘀未尽去,新骨始生,骨折日趋稳定,气血日见通畅,故症见伤肢肿痛部分消退,疼痛逐渐减轻,舌质淡而干,苔白脉缓。

血瘀气滞证:损伤早期,淤血停积、血瘀气滞、肿痛并见,多见局部肿胀、疼痛剧烈,胃纳不佳,大便秘结,舌淡红苔薄白,脉脉弦紧。

3、肝肾不足,气血亏虚证:此为骨折晚期,伤后8-10周以后骨折已基本临床愈合,但筋骨未坚,损伤之筋脉初愈,气血尚不通畅,故症见伤部微肿胀,功能未完全恢复。

舌质红,苔薄白,脉缓。

二、常见症状/证候施护(一)髋部疼痛1.评估疼痛的诱因、性质、程度、临床表现,针对引起疼痛的原因对症处理,辅以必要的镇痛药物、针刺等。

2.妥善保护骨折部位,避免不必要的搬动,以免加重损伤。

早期正确手法复位,局部固定做到合理有效。

加强体位护理,在不影响固定骨折部位的基础上,尽量给予舒适体位。

3.遵医嘱患侧髋部予中药涂擦、中药塌渍等治疗,观察治疗后的效果,及时向医师反馈。

4.遵医嘱使用耳穴贴压,减轻疼痛。

常用穴位:神门、交感、皮质下、肝、肾等。

(二)患肢肿胀1.评估伤肢状况,查明肿胀原因,及时对症处理。

2.适当抬高患肢,如无禁忌应早期恢复肌肉关节的功能锻炼,促进损伤局部血液循环,以利静脉血液及淋巴液回流,减轻或及早消除患者肿胀。

3.损伤早期局部可冷敷。

伤后1-2周内,伤肢肿胀疼痛,骨折端不稳定,容易再移位,宜行患肢肌肉舒缩运动,促进血液循环利于消肿。

4.检查夹板、石膏等外固定物是否过紧,若固定过紧应及时解除压迫。

对严重的肢体肿胀,要警惕骨筋膜室综合征发生,及时通知医生做好相应处理。

消渴(糖尿病)糖尿病:是由一遗传和环境因素相互作用引起的一组以慢性高血糖为共同特征的代谢异常综合征。

一、按内科一般护理常规。

二、阴虚燥热患者病室宜凉爽通风。

三、定期检验空腹和饭后2小时的血糖和尿糖变化。

四、认真记录24小时出入量,每周定时测体重。

五、观察患者饮水,进食量,尿量及尿的颜色和气味,观察患者的神志、视力、血压、舌象、脉象和皮肤情况,做好记录。

如观察到以下情况,立即报告医师,医护协作处理:1、患者突然心慌、头晕、出虚汗、软弱无力等低血糖现象时。

2、头痛、头晕、食欲不振、恶心呕吐、烦躁不安、甚至呼气右烂苹果气味的铜症中毒时。

3、出现神昏,呼吸深快、血压下降,肢冷脉微欲绝等症状。

一、对重症患者做好口腔护理和皮肤护理,严防口腔溃疡和褥疮发生。

二、若有皮肤瘙痒、疖肿和中风等应及时进行对症处理。

三、降糖药物的用药类别、时间、途径和药量,必须严格按医嘱执行。

四、做好饮食调护、热者控制主食量。

五、轻者可适当活动,重症患者应卧床休息。

六、加强情致护理。

、七、做好出院指导。

不寐(失眠)不寐又称失眠,是内脏腑功能紊乱、气血亏虚、阴阳失调而导致不能获得正常睡眠的病症。

一、按照内科一般护理常规。

二、创造一个舒适、安静的睡眠环境,温湿适宜,光线宜暗,避免噪音,清楚异味,床铺舒适、干燥。

三、指导患者养成良好的睡眠习惯:就寝前不做激烈的运动,不久看电视、小说,避免过度兴奋。

四、教会患者做“放松功”,以及其他帮助入睡方法,如默念数字等。

五、无脏腑器质性病变患者,应适当增加体力活动,促进气血阴阳的调和剂脏腑功能的恢复。

六、观察患者睡眠情况并做好记录。

七、中药汤剂服用,实证宜偏冷服,虚症者宜热服,观察用药后的效果和反应。

八、饮食宜清淡可口,忌辛辣、肥腻等品。

晚餐不宜过饱,临睡前不宜进食,饮浓茶、咖啡等。

有条件时可于睡前饮适量牛奶。

九、做好精神护理:协助解决患者思虑的难题。

十、做好卫生宣教及出院指导。

胃脘痛(胃炎、胃溃疡)胃脘痛是以上腹近心窝处经常发生疼痛为主证。

跟骨骨折中医护理方案一、常见症候要点1、骨断筋伤、气滞血瘀证:骨折早期,伤后1周—2周,血离经脉,淤积不散,气血不得宣道,局部淤肿明显,疼痛较甚。

2、瘀血未尽、筋骨未愈证:骨折早期,伤后2周—4周,淤血未尽,筋骨未愈,淤肿减退,筋骨不舒。

3、肝肾不足,气血亏虚证:骨折后期,伤后4周后,筋骨未坚,肝肾不足,瘀肿已消,筋骨不舒,并可伴倦乏力,腰膝酸软等。

二、常见症候/症候施护(临症辩证护理)1、不波及跟距关节面的骨折:(1)复位后,管型石膏固定4—6周,(2)伤后抬高患肢,应早期进行膝关节、趾关节的屈伸活动,(3)早期可遵医嘱采用活血袪淤药物外敷。

2、关节面轻度受累的骨折:(1)骨折移位不明显者,做适当固定后即可扶拐逐步下地但不负重行走。

(2)关节面塌陷跟骨骨折闭合复位失败后,可行手术治疗。

(3)有明显移位者,复位后科观察肿胀程度,肢端血供的变化及神经功能的改变,若发现异常,应及时报告医生处理。

(4) 解除外固定后,可遵医嘱以活血舒筋通络类中药熏蒸、熏洗、中药穴位贴敷、中药热奄包等治疗。

观察治疗后的效果、及时向医生反馈。

三、中医特色治疗护理(一)手术复位外固定护理1、夹板外固定护理(1)治疗前告知患者和家属相关注意事项,取得配合。

(2)手法复位固定完毕,搬动患者时注意保护患肢,保持正确的位置,严防骨折断端重新移位。

(3)固定期间,抬高患肢并保持患肢的功能位或所需特殊位。

(4)注意观察夹板固定的松紧度,以布带能在夹板上下移动1cm为标准,随着患肢肿胀逐渐消退,及时报告医生,进行调整。

(5)经常巡视病房,倾听患者主诉,密切观察患肢血液循环,如发现肢端皮肤青紫或苍白,皮温较对侧下降甚至冰冷,主诉剧痛、麻木等现象时,报告医生及时处理。

可用中药药棒穴位按摩、中药穴位贴敷、艾灸等治疗。

(6)经常检查压垫的放置位置是否合适,避免夹板压迫而形成压疮,保持下夹板的清洁。

(7)解除固定后,可用中药熏蒸、熏洗、中药贴敷、中药热奄包等进行活血、舒筋、通络治疗。

骨折卧床排尿困难的患者实施中医护理的效果观察摘要:目的:分析骨折卧床排尿困难的患者实施中医护理的效果。

方法:选择我院2014年9月-2015年8月之间收治的87例骨折卧床排尿困难患者作为观察对象,根据患者的入院日期尾数进行分组。

尾数为偶数的患者有42例、纳入研究组范畴;另外45例患者为参照组。

参照组患者采取一般护理;研究组患者实施中医护理。

对两组的护理成效进行对比。

结果:研究组患者的排尿困难改率善明显高于参组,对比差异结果具有统计学意义(P<0.05);此外,研究组患者尿路感染发生率低于参照组,差异同样显著(P<0.05)。

结论:骨折卧床排尿困难的患者实施中医护理能够显著改善症状、减少并发症发生。

关键词:骨折卧床;排尿困难;中医护理;临床效果骨折属于常见疾病,骨折之后部分患者需要接受手术治疗,在很长的时间内制动、固定,甚至长期卧床,对患者的生活质量造成很大的影响【1】。

患者以往的生活规律被打破、加上生理和心理因素的影响进而出现一系列的并发症,排尿困难是其中非常常见的一种,严重的可能出现尿潴留【2】。

为了减少提高骨折卧床排尿困难患者的生活质量、改善临床症状,本文对42例患者应用中医护理干预,获得良好的成效,现报告如下。

1、资料与方法1.1一般资料选择我院2014年9月-2015年8月之间收治的87例骨折卧床排尿困难患者作为观察对象,根据患者的入院日期尾数进行分组。

尾数为偶数的患者有42例、纳入研究组范畴,其中男25例、女17例;年龄在48-81岁之间,平均为(55.4±9.2)岁。

45例患者的入院日期尾数为奇数,纳入参照组,其中男27例、女18例;年龄在45-79岁之间,平均为(56.0±8.4)岁。

对比两组患者一般资料差异小,无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法参照组患者采取一般护理,例如常规的环境护理、导尿护理、心理护理等;研究组患者实施中医护理,具体为:(1)中医推拿护理,卧床治疗期间对患者的相关穴位进行推拿,主要在脐部和耻骨联合连线的中点,采取先重后轻的推拿手法,严逆时针方向推拿20次、然后由脐部耻骨联合方向推压,每次持续时间为15min,每间隔1h进行一次,直到患者排尿通畅【3】。

中医护理方案(试行)一、常见证候要点(一)风伤肠络证:大便带血,滴血或喷射状出血,血色鲜红,大便秘结或有肛门瘙痒。

舌质红,苔薄黄。

(二)湿热下注证:便血色鲜,量较多,肛内肿物外脱,可自行回纳,肛门灼热,重坠不适。

舌质红、苔黄腻。

(〔三)气滞血瘀证:肛内肿物脱出,甚或嵌顿,肛管紧缩,坠胀疼痛,甚那么内有血栓形成,肛缘水肿,触痛明显。

舌质暗紫,苔白。

(〔四)脾虚气陷证:肛L门松弛,似有便意,内痔脱出不能自行回纳,需用手法回纳。

便血色鲜或淡,伴头晕、气短、面色少华、神疲自汗、纳少、便溏等。

二、常见病症/证候施护(一) 便血1、观察出血的色、质、量及伴随病症。

假设出现面色苍白、脉搏加快、血压下降、头晕、心慌等,及时报告医师,协助处理。

2、指导患者卧床休息,改变体位时宜缓慢,防止剧烈活动。

3.保持肛门及会阴部清洁。

4.遵医嘱给予中药熏洗。

〔二〕疼痛1.观察疼痛部位、性质、强度、伴随病症和持续时间。

2.协助患者取舒适体位。

3.指导患者采用放松疗法,如缓慢呼吸、全身肌肉放松、听舒缓的音乐。

4.遵医啊穴位按摩:取足三里,承山等穴。

5.遵医啊耳穴贴压:取门、直肠、神门等穴。

6.遵医嘱中药熏洗。

〔三〕肿物脱出1.观察脱出物的大小、颜色,脱出的痔核外表有无糜烂、分泌物、坏死。

2.急性发作期宜采取侧卧位休息。

3.出现痔核轻微脱出时,指导患者手指涂抹润滑油,轻轻将其回纳,回纳后平卧休息20分钟:如发生嵌顿或突发血栓外痔,及时报告医生,协助处理。

4.遵医嘱中药煎洗。

5.遵医嘱中药外敷。

(〔四) 便秘1.观察排便的频次。

2.遵医属中药保存灌肠。

3.遵医嘱穴位按摩:取天枢、胃俞、足三里、中脘、支沟等穴。

4.遵医嘱艾灸:取气海、三阴交、足三里等穴。

5.遵医嘱耳穴贴压:取直肠、大肠、脾、胃、皮质下等穴。

6.遵医嘱刮痧:刮背脊部膀胱经腰骶段,大肠俞刮至出痧:刮督脉腰阳关至长强至潮红或至出痧;刮肚脐两侧天枢、大横穴至出痧。

(五)肛周潮湿瘙痒1.指导患者穿宽松清洁内衣,如有污染及时更换。

中医护理改善骨折卧床患者排尿困难的效果【摘要】目的:讨论研究在骨折卧床患者护理工作中采取中医护理措施的价值作用。

方法:将2020年11月到2021年11月期间院内的67例骨折卧床患者纳入研究范围,利用随机分配法划分为两组——对照组(采取常规基础护理措施)、观察组(采取常规基础护理+中医护理措施),对比两组患者排尿困难发生几率、患者对护理工作满意程度。

结果:观察组整体患者排尿困难发生几率、患者对护理工作满意程度等相关数据信息明显优于对照组,P<0.05,有统计学差异。

结论:在骨折卧床患者护理工作中采取中医护理措施,可以降低患者排尿困难率,提升患者对护理工作满意程度。

【关键词】中医护理措施;骨折卧床;排尿困难从骨折卧床患者临床发展来看,患者十分容易出现排尿困难情况,对患者康复治疗产生不良影响,降低预后,需要做好相关护理工作,保证护理有效性,帮助患者顺利排尿,才能有效提升患者生存质量水平[1-2]。

文中对骨折卧床患者护理工作中采取中医护理措施的价值进行了相关分析,希望可以为改善骨折卧床患者排尿困难护理研究提供一点帮助。

1.资料与方法1.1一般资料将2020年11月到2021年11月期间院内的67例骨折卧床患者纳入研究范围,利用随机分配法划分为两组——对照组(34例,男性19例,女性15例,年龄范围在31-70岁之间,平均年龄为45.97±7.01岁)、观察组(33例,男性20例,女性13例,年龄范围在32-70岁之间,平均年龄为45.91±6.97岁)。

纳入标准:所有患者都满足骨折诊断要求;所有患者都处于卧床状态;所有患者都没有认知障碍与意识障碍;所有患者及家属都清楚本次实验活动,并签署了相关知情同意文件。

所有患者基本资料之间的差异不存在统计学方面的意义(P>0.05)。

1.2方法对对照组患者开展常规基础护理工作:在最大程度上为患者创造良好的排尿环境,合理使用相关药物帮助患者减轻生理疼痛感。

骨科卧床患者排尿困难的中医护理【摘要】目的:观察中医护理对骨科卧床患者排尿困难的护理效果。

方法:将79例骨科卧床排尿困难患者随机分为两组。

对照组按骨科排尿困难护理常规进行护理,实验组在常规护理基础上加用中医措施护理。

比较两组患者护理效果。

结果:实施护理干预后,实验组顺利排尿者为95.0%,对照组为79.5%,差异有统计学意义(字2=4.3,p0.05)。

1.2 护理方法1.2.1 对照组对照组患者按骨科卧床患者护理常规进行护理。

予腹部按摩、热敷,温水冲洗外阴,排尿时让异性回避并进行适当的遮挡,以消除患者紧张情绪。

对患者进行心理护理,进行心理疏导、安慰,缓解其焦虑、紧张心理情绪。

对患者进行排尿训练,指导其进行放松训练、深呼吸、吹口哨等,以利于排尿。

对患者进行疼痛护理,可以通过聊天、听音乐分散其注意力,协助患者翻身、起床,以减轻其肢体活动引起的疼痛;对于疼痛敏感患者,可遵医嘱予镇痛药止痛。

1.2.2 实验组实验组患者在骨科卧床患者护理常规的基础上实施中医护理。

1.2.2.1 饮食护理骨科术后卧床患者排尿困难,多属肾阳虚衰证或淋证中之气淋。

按患者所属证别进行个体化的饮食护理。

气淋者多食新鲜蔬菜、水果;实证者多食柑橘、萝卜等理气食品;虚证者予山茱萸粳米粥;肾阳虚者予薏苡仁大枣粥。

1.2.2.2 推拿在患者卧床期间,对其利尿穴进行推拿。

穴位定位于脐与耻骨联合连线中点,推拿手法宜先轻后重、由慢到快,先沿着逆时针方向推拿20次,接着向耻骨联合方向推压1次,每次推拿10~15 min。

每隔30 min推拿1次,患者排尿顺畅时停止。

1.2.2.3 按压耳穴推拿配合耳穴按压,效果更佳。

取膀胱、肾、三焦、尿道三处穴位。

用75%酒精消毒局部皮肤,待皮肤干燥后取王不留行籽耳穴贴贴于相应耳穴处,每日按压3~5次,每次3~5 min,患者自觉酸胀时停止,两侧交替进行。

1.2.2.4 针灸适当针灸可培补元气、通络活血、补肾益气、通调水道,以利水液运行排出小便。

骨折卧床排尿困难患者实施中医护理的效果观察目的:对骨折卧床排尿困难患者使用中医护理的效果进行观察与探讨。

方法:在本院2012年3月至2013年3月期间所收治的的骨折患者当中选取80例骨折卧床排尿困难患者作为此次观察对象。

随后将其以每组40例随机分入对照组与观察组,其中对照组患者采用常规护理,而观察组患者则在常规护理的基础上结合中医护理进行护理工作。

最后将护理前的SAS与SDS评分与护理后的SAS与SDS评分进行相互对比。

结果:两组患者的SAS与SDS评分相较护理前均有所改善,其中观察组患者的SAS与SDS评分显著优于对照组(P<0.05);此外,观察组患者的护理满意度、并发病症的发生几率以及治疗依从性亦优于对照组患者(P<0.05)。

结论:对骨折卧床排尿困难患者使用中医护理能够有效降低患者并发症的发生几率以及促进患者的康复。

标签:骨折卧床;排尿困难;护理效果;中医护理骨折患者由于自身创伤或是手术治疗等原因,致使其处于长期制动、固定以及牵引等状态。

在此期间,患者处于长期卧床状态,导致其原有生活习惯与规律发生改变,随着生活习惯的改变,患者往往未能及时调整自身心理状态,从而出现心理与生理应激反应以及排尿方式与排尿环境发生改变,进而引起骨折卧床患者出现排尿困难的情况,甚至患者因此患上尿潴留症。

处于排尿困难状态的患者,其生理与心理负担较重,往往会频繁引发尿路感染等并发症,对骨折患者的康复造成了严重影响。

本文就中医护理在骨折卧床患者出现排尿困难症状时所起到的作用进行观察与探讨【1】。

1.资料与方法1.1临床资料在本院2012年3月至2013年3月期间所收治的的骨折患者当中选取80例骨折卧床排尿困难患者作为此次观察对象。

其中男性患者53例,女性患者27例,患者年龄范围为20岁至71岁,平均年龄为34.5岁。

所选患者中,共有上肢骨折患者39例,多发粉碎性骨折患者10例,下肢骨折患者31例。

随后将所选80例患者以每组40例随机分入观察组与对照组,其中,观察组共有上肢骨折患者19例,多发粉碎性骨折患者5例,下肢骨折患者共16例;对照组患者共有上肢骨折患者20例,多发粉碎性骨折患者5例以及15例下肢骨折患者。

排尿困难病人的临床护理排尿困难不仅是手术病人常见的并发症,也是临床病人就诊的原因之一。

它不仅增加了患者心理和生理的痛苦,而且影响疾病的治疗和康复。

排尿困难发展到一定程度即为尿潴留,分急性和慢性两种,急性发病突然,膀胱内胀满尿液不能排出十分痛苦,临床上常需急诊处理;近年来,本人总结了排尿困难病例,使用中西医结合的方法进行护理,取得了满意的护理效果,现报告如下。

1 临床资料1.1一般资料 2005年2月-至今的门诊共收治排尿困难病例30例,年龄5岁—84岁,男性28例,女性2例。

就诊后首先解除病人痛苦实行导尿,尿潴留短时间不能解除者,最好放置导尿管持续引流,1周左右拔出。

不能插入导尿管时,可采用粗针头耻骨上膀胱穿刺的方法吸出尿液,可暂时缓解病人痛苦,其次寻找原因彻底根治。

1.2方法由接诊护士根据入院时及入院后针对不同情况分阶段进行评估,了解患者对自身疾病的想法及身体的状况进行分析归类并做出正确的治疗方案。

1.3结果 30例患者对排尿困难原因及知识一知半解者占57%,完全不理解占8.6%,焦虑者占89%。

焦虑的原因主要是担心治疗效果不好影响生活,同时担心身体和经济的承受能力,担心给家庭带来负担,担心孩子的将来。

2 护理2.1疾病护理首先解除病人痛苦,实施导尿技术,缓解病人紧张和难受的心理,其次有序的查找病因。

各种松弛平滑肌的药物如阿托品、普鲁本辛、654-2偶尔也可以导致排尿困难引起尿潴留。

此30例病例中,三个小孩均是由于包皮过长,包颈发炎嵌顿所致,急诊处理后告知家属,住院实行手术治疗,彻底治愈。

女性病人是由于手术原因造成的,对其进行了正确指导。

男性病例基本是由于前列腺增生或尿道结石造成,进行全面检查,根据具体情况选择手术与非手术治疗。

2.2情志护理稳定患者情绪,保持心情舒畅,增强患者信心。

排尿困难病人多为急诊,易出现焦躁难奈,且苦不堪言。

护士须通过迅速到位的服务及耐心细致的观察,掌握病人的社会生活和心理状态,帮助病人。

桡骨远端骨折中医护理案一、常见证候要点(一)无移位型:骨折无移位,或可为轻度嵌入骨折,腕关节轻度肿胀,无明显畸形,折端有环行压痛,纵轴挤压痛,前臂旋转功能障碍。

(二)伸直型:远端向背侧移位,前臂下端呈“餐叉样”畸形,腕背侧可扪及骨折远端骨突。

(三)屈曲型:远折端向掌侧移位,可伴下尺桡关节脱位,腕关节掌侧可扪及骨折远端骨突,畸形与伸直型相反。

(四)半脱位型:桡骨远端背侧或掌侧缘骨折,合并腕关节半脱位,腕关节肿胀,畸形呈半脱位,腕横径增宽。

二、常见症状/证候施护(一)患肢肿痛1.评估疼痛性质,注意患肢皮肤颜色、温度、有无肿胀及桡动脉搏动情况。

2.局部制动,防止腕关节旋后或旋前。

3.遵医嘱局部冷敷,耳穴埋籽,减轻疼痛。

常用穴位:神门、交感、皮质下。

(二)患肢活动受限1.保持病室环境安全,物品放置有序,协助患者生活料理。

2.做好健康教育,教会患者起床时的注意事项。

3.鼓励患者开始积极进行指间关节、掌指关节屈伸锻炼及肩、肘关节的各向活动。

解除固定后,作腕关节屈伸,旋转及前臂旋转活动。

4.遵医嘱予以物理治疗如微波、中药贴敷等治疗。

三、中药特色治疗护理(一)传统手法整复、夹板外固定护理1.整复前告知患者整复法及配合注意事项。

2.观察血供和肿胀情况:特别是在固定后1~4d。

应注意观察患肢末端肿胀程度、皮肤温度、色泽及感觉活动等情况,并指导病人及家属掌握正确观察骨折远端血液循环的法。

若指端苍白或呈青紫色,说明静脉回流障碍;若温度偏低,说明动脉供血不足。

3.患肢置于功能位置:病人站位时将肘关节屈曲90°,并用三角巾悬吊胸前,前臂保持中立位或稍旋后位。

卧位时自然伸肘并将前臂垫高于心脏水平,以利于血液回流及患肢肿胀消退。

4.夹板松紧度调整:一般在复位后3~4d,由于复位继发损伤,部分浅静脉回流受阻,以及局部存在损伤性反应,夹板压消长变化大,所以应及时给予调整。

包扎固定松紧度以上下移动1cm为宜,以使夹板固定有效,防止因固定过紧影响血液循环,过松失去固定作用而使骨折再移位。

骨折卧床患者排尿困难的中医护理观察

目的对骨折卧床患者排尿困难的中医护理疗效进行观察和探讨。

方法选取自2012年4月~2015年6月我院收治的骨折卧床并出现排尿困难的240例患者为研究对象。

将其随机分为观察组和对照组,每组各120例。

其中对照组患者采用常规护理方式进行护理,而观察组患者则在常规护理方式的基础上给予中医护理。

对两组患者的护理效果进行观察和比较。

结果实施中医护理的观察组患者护理的总有效率为97.50%,而实施常规护理的对照组患者护理的总有效率为70.84%,表明观察组患者的护理效果要优于对照组,两组之间存在明显差异P <0.05,研究结果存在统计学意义。

结论采用中医护理方式对长期卧床且有排尿困难的骨折患者进行护理,效果显著,具有较高的应用价值。

标签:骨折;排尿困难;中医护理

近年来,我院对骨折卧床排尿困难患者采用中医方式进行护理,取得了满意的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料选取自2012年4月~2015年6月我院收治的骨折卧床并出现排尿困难的240例患者为主要研究对象。

且所有患者骨折后每天的卧床时间均超过10 h。

将其随机分为两组,分别为观察组和对照组,每组各120例。

其中,对照组中男性患者70例,女性患者50例;年龄为26~85岁,平均年龄为(46.7±

2.5)岁;按照骨折类型进行划分,胸腰椎骨折患者34例,颈椎骨折患者2例,股骨骨折患者51例,骨盆骨折患者14例,胫腓骨骨折患者8例,全身多处骨折患者11例。

观察组中男性患者74例,女性患者46例;年龄为25~83岁,平均年龄为(45.8±

3.1)岁;胸腰椎骨折患者32例,颈椎骨折患者3例,股骨骨折患者49例,骨盆骨折患者12例,胫腓骨骨折患者10例,全身多处骨折患者14例。

两组患者一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2护理方法

1.2.1对照组中的120例患者给予常规护理,即患者严格按照制定的作息时间表进行活动和卧床休息,并根据患者的病情适当给予镇痛药物,对患者进行腹部部位的按摩,患者需要排尿时,为了使其紧张、害羞等情绪得到缓解,要让其他人员回避。

与此同时,适当对患者进行心理方面的疏导,使其积极配合医师的治疗。

1.2.2观察组患者则在常规护理方式的基础上给予中医护理。

①对患者进行心理方面的护理:实际上,患者病情恢复的情况与患者自身的心理状态有着很大的联系,骨折卧床患者因生活不能自理而成为家人的负担,出现焦虑不安、烦躁、喜怒无常等情绪。

相关护理人员需要给予相应的心理方面的疏导,让患者意识到患病并不可怕,可怕的是没有勇气面对,而且重要的是积极配合医师治疗。

②对

患者进行穴位护理:让患者家属用温水对其擦洗,擦洗完成后用松节油按摩神厥穴,而且每隔2 h进行1次。

为了使患者排尿困难的现象有所缓解,对其进行利尿穴位的推拿,具体操作方法如下。

取患者平卧,用手掌按照逆时针方向推拿相关穴位,推拿时手法慢慢加重,持续15 min/次,根据患者是否能顺利排尿,每隔30 min或者1 h进行1次。

在对利尿穴位进行推拿的基础上,与耳穴埋豆法相结合效果更好,操作如下,用酒精对耳穴消毒,将王不留行籽粘在医用胶布上之后贴在耳穴位置处,按压3次/d,5 min/次左右为宜,出现酸胀感觉时便可停止按压。

③针灸方面的护理:患者在发生骨折之后之所以出现排尿困难的现象,主要是由气血不畅、气化失司、不利于膀胱气化以及肾元亏虚所致,而采用针灸法可达到调和气血、通络活血、补肾益气等功效。

一般情况下,对于气淋患者,对肾俞、膀胱俞、中极、三阴交、气海、太冲等多种穴位进行针灸治疗;而肾阳虚患者则是足三里、肾俞、中极、三阴交、阴陵泉等穴位给予针灸。

由此可见,根据患病病情的不同,而给予不同穴位的针灸,从而使患者排尿困难的病症得到缓解。

1.3疗效判定标准显效:经治疗后,2~8 h后排尿顺畅,腹胀、腹痛等症状完全消失;好转:2~8 h后可进行排尿,但存在排尿不尽的现象,经检查之后发现膀胱内仍存在尿液;无效:2~8 h后排尿困难症状无明显改善,甚至恶化。

护理的总有效率=(显效+好转)/总例数×100%。

1.4统计学处理采用数学统计学软件SPSS 17.0对记录的数据进行分析和处理,计量资料采用百分率(%)的方式进行表示,采用t检验。

如果P<0.05,则表示差异存在统计学意义,具有可比性。

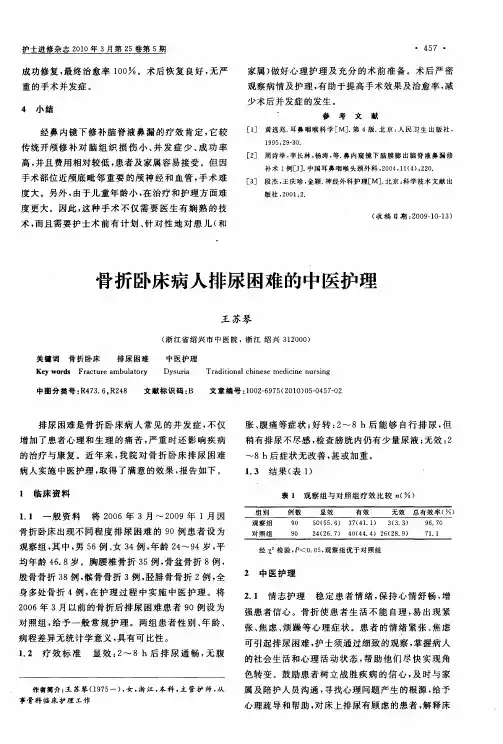

2 护理效果的比较

两组患者临床护理效果的比较,见表1。

3 讨论

对于骨折长期卧床患者而言,排尿困难症状是其常见的并发症,该并发症的存在不仅会给患者的身心健康带来巨大的打击,也不利于患者病情的恢复。

在常规护理方式中,以对患者进行心理疏导,腹部按摩等方式为主,但是护理效果往往不理想。

而中医护理学在医学界中得到了广泛认同,中医护理可将因人而异的特点、疾病的性质、机制等方面充分展现出来,并且将“以人为本”的护理措施展现的淋漓尽致,而且产生的毒副作用小,临床效果显著。

本研究结果发现在常规护理方式基础上实施中医护理的观察组患者护理的总有效率可高达97.50%,而仅给予常规护理的对照组患者护理的总有效率仅为70.84%。

可见,中医护理的护理效果要明显优于常规护理的护理效果,两组之间具有明显性差异,存在统计学意义,具有可比性(P<0.05)。

综上所述,采用中医护理方式对骨折长期卧床且有排尿困难的患者进行护理,产生的不良反应少,不仅使患者排尿困难的症状得到缓解和消除,还对患者

病情的好转发挥了积极作用,临床治疗效果显著,具有较高的应用价值。

参考文献:

[1]王志清.中医护理在改善骨折卧床患者排尿困难方面的临床疗效观察[J].当代医药论丛(下半月),2014,18(3):247-248.

[2]姚玉荣.骨折卧床患者排尿困难的中医护理干预[J].中外健康文摘,2013,26(52):249-249.。