土壤形成过程

- 格式:ppt

- 大小:5.65 MB

- 文档页数:20

土壤形成四个基本过程

1. 原始成土过程:在裸露的岩石表面或薄层岩石风化物上着生细菌、放线菌真菌等微生物,◊藻类◊地衣、苔藓,它们开始积累有机物并为高等植物生长创造条件。

这是土壤发育的最初阶段,即原始土壤的形成.。

2.灰化过程:土体亚表层SiO2残留R2O3及腐殖质淋溶淀积的过程。

在寒温带冷湿针叶林植被条件下,由于有机酸(富里酸)溶液在下渗过程中,与上部土体中的碱金属和碱土金属螯合,土壤中的硅、铁铝发生分离,铁铝胶体遭到淋失并淀积于土体下部,而二氧化硅则残留于土体上部,形成一个灰白色的淋溶层。

3. 黏化过程:土体中黏土矿物的生成和聚集过程。

主要在温带、暖温带、半湿润和半干旱地区,土体中水热条件比较稳定,发生强烈的原生矿物分解和次生矿物的形成,或表层粘粒向下机械淋溶,在土体中下部明显聚集,形成一个较黏重的层次。

4. 富铁铝化过程:土壤形成中土体脱硅富铝铁的过程。

在热带亚热带湿热气候条件下,土壤形成过程中原生矿物强烈分解、盐基离子和硅酸大量淋失,铁铝锰在次生粘土矿物中不断形成氧化物而相对积累。

由于铁的染色作用,土体呈红色。

- 1 -。

简述土壤的基本结构和形成过程

土壤是地球表面的最上层,是植物生长的基础。

土壤由三部分组成:沙子、泥土和有机质。

沙子是土壤中最小的组成部分,可以通过手指捏成小球。

泥土是由沙子和有机质混合而成的。

有机质是由植物和动物体内的细胞组成的,在土壤中存在的时间越长,其中的有机质就越多。

土壤的形成是一个漫长的过程,受到自然界各种因素的影响。

一般来说,土壤的形成可以分为以下几个过程:

1.岩石风化:岩石在水、气、温度的作用下,逐渐被腐蚀、磨损、溶解,形成碎石和砂粒。

2.沉积:水流或风力会把碎石和砂粒带到河流、海洋或平原上,并在这些地方沉积下来。

3.淤积:河流、湖泊、海洋会在其中形成泥沙,而平原上的砂土会被风力吹走。

4.有机物的添加:随着植物生长、动物生活,土壤中会添加大量的有机物。

5.蚯蚓和其他动物的作用:蚯蚓和其他动物会帮助土壤中的物质混合,使土壤变得较为平均。

这样可以促进土壤中的氧气、水分和养分的流通,有助于植物的生长。

6.气候变化:土壤受到气候变化的影响,如降雨、日晒、冬雪等,会对土壤结构产生影响。

7.人类活动:人类的农耕、开垦等活动也会对土壤产生影响。

土壤是生命的基础,对于植物的生长、动物的生存至关重要。

因此,人们应该保护土壤,避免土壤污染和土壤流失,以确保人类和其他生物的长期健康发展。

土壤的形成是一个漫长的历史过程,首先是露出地表的岩石,在各种自然因素(如日晒、风吹、雨淋、冰冻、根系穿插等)的作用下而发生变化,形成大小不等、形状各异的矿质颗粒,即“成土母质”。

岩石风化为母质后,变得疏松多孔,具有了通气透水和保水等性能,也逐渐释放出某些可溶性物质,为低等生物的生长提供了条件。

成土母质进一步在自然成土因素生物、气候、地形和时间的作用下,特别是在以生物为主导的综合因素作用下,逐渐释放和积累了各种养分,逐渐形成了自然土壤。

1、地形可以使物质在地表进行再分配,使土壤及母质在接受光、热、水等条件方面发生差异。

2、使土壤及母质在接受光、热、水等条件方面发生差异。

时间是阐明土壤形成发展的历史动态过程,母质、气候、生物和地形等对成土过程的作用随着时间延续而加强。

3、土壤不是凭空产生的,也不会凭空消失。

土壤来源于岩石,最终又归于岩石。

4、从唯物辩证法的哲学原理出发分析土壤形成因素学说,有助于进一步揭示其中的辩证关系。

土壤形成的几种成土过程1.土壤脱硅富铝化过程富铝化过程是一种主要的成土过程。

它是指土壤在形成中土体脱硅富铝铁的过程。

为热带、亚热带土壤中发生的硅和盐基遭受淋失、粘粒和次生矿物不断形成、铁铝氧化物明显聚积的过程。

在高温多雨条件下,风化淋溶作用强烈进行,硅酸盐类矿物强烈分解,风化产物向下淋溶。

淋溶初期,溶液呈中性或碱性,致使硅酸和盐基大量淋失,而含水铁、铝相对聚集,形成富含铁、铝的红色土体。

随着盐基的不断淋溶,风化层上部变为酸性。

当酸性达到一定程度时,含水氧化铁、铝开始溶解,并具有流动性,但一般向下移动不深,旱季可随毛管水上升至表层,经脱水以凝胶形式聚积或形成铁、铝结核体;又因土体上部植物残体矿化提供盐基较丰富,酸性较弱,故含水铁、铝氧化物活性也较弱,多淀积,更利于铁、铝残余积聚层的形成,脱硅富铝化是砖红壤和红壤的重要成土过程,但富铝化的程度不同,前者强于后者。

图1 红壤图2 砖红壤2.土壤腐殖化过程腐殖化过程是指土壤、堆肥或江河湖海等水体淤泥中的有机物质转变成为腐殖质的过程。

微生物在此过程中起主导作用。

在微生物的作用下,有机质的某些分解产物,或微生物的某些合成产物,进一步缩聚为复杂的腐殖质。

影响腐殖化过程的因素有二:①有机物质的化学组成,通常木质素含量高的有机物质,形成的腐殖质量较多;②土壤的水、热状况,渍水和低温的环境,有利于腐殖化过程的进行,腐殖质积累量也较多。

有机残体的矿质化和腐殖化是同时发生的两个过程。

矿质化过程是腐殖化过程的前提,而腐殖化过程又是有机残体矿质化过程的部分结果。

不过,有利于矿质化的因素几乎都是有损于腐殖化作用的因素。

土壤腐殖质的形成是一个复杂的过程,大致可分为两个阶段。

第一阶段:有机残体在微生物分解作用下,其中一部分被彻底矿化,最终生成CO2、H2O、NH3、H2S等无机化合物。

另一部分转化为较简单的有机化合物(多元酚)和含氮化合物(氨基酸、肽等),提供了形成腐殖质的材料。

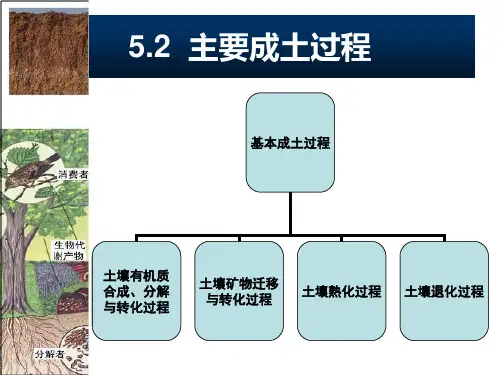

第五节土壤形成过程土壤形成过程是指地壳表面的岩石风化体及其搬运的沉积体,经受其所处环境因素的作用,形成具有一定剖面形态和肥力特征的土壤的历程。

土壤形成过程实质是生物积累过程和地球化学过程的对立和统一(教材P158)是复杂的物质与能量迁移和转化的综合过程,母质与气候之间的辐射能量交换是这一综合过程的基本动力,土壤内部物质与能量迁移和转化则是土壤形成过程的实际内容。

土壤形成过程有以下特点:(1)土壤形成过程是一个循序渐进的自然演化过程。

随着时间进行的。

(2)是在一定的空间条件下进行的。

土壤形成过程是在一定的地理位置地形和地球重力场之下进行的。

地理位置影响着这一过程的方向、速度和强度,地球重力场是引起物质能量在土体中作下垂方向移动的主要条件,地形则引起物质能量的水平移动。

(3)土壤形成过程是个动态系统,由一系列生物的物理化学的基本过程构成。

(4)是个复杂的开放系统。

一、基本成土过程一般把土壤中物质的交换与转化看作为成土过程,把土壤中能量的交换与转化看作是成土过程的动力。

概括起来,各种基本土壤形成过程可以归结为以下几点:1、有机物与无机物以固体、液体或气体的形式加到土壤中。

2、这些物质从土壤中丧失。

3、在土壤内部有机物或无机物的迁移。

4、在土壤内部有机物或无机物的转化。

(一)淋溶(eluviation)与淀积(illuviation)过程是指土壤剖面中物质以溶液的形式从一处迁移到另一处的运动。

各种盐分在土壤中的迁移淀积都是以溶解在水中的形式的淋溶淀积过程。

如脱钙与钙积,脱盐与盐化。

溶解迁移(lixiviation transport)是地表风化壳或土体中物质与水作用形成真溶液,并随水溶液迁移的过程。

溶解迁移与化合物或矿物的溶解度相关,受重力作用元素以向下迁移为主,某些土壤中也有受毛管力作用而向表土聚积迁移的现象。

常见盐类溶解迁移顺序是:CaCl2> MgCl2>NaCl>KCl> MgSO4>Na2CO3 > CaSO4>CaCO3。

土壤的形成和作用土壤是我们生命的基础,因为它支撑着我们的食物和生态系统。

然而,对于绝大多数人来说,土壤不仅是一个自然环境的组成部分,而且也是一个微观的化学体系。

本文将探讨土壤的形成和作用,以期更好地认识这个我们生活中不可或缺的自然资源。

一、土壤的形成土壤的形成源自岩石侵蚀、气候变化、生物作用和人类活动等过程。

这些过程构成了土壤形成的基本要素,它们相互作用形成了各种类型的土壤,特别是在不同的地理和气候条件下。

岩石侵蚀是土壤形成的第一个过程。

这通常是由于自然力量(如水、风或冰)对岩石的物理和化学作用而引起的。

这些物理和化学变化导致了岩石的破碎和分解,这是土壤的形成的第一步。

下一个过程是气候变化。

气候通常涉及温度和降水量的变化。

这些变化可以导致土壤科目的不同。

例如,在干燥的气候条件下,土壤通常较少,粘性较强,并且通常具有中等的肥力。

在湿润的条件下,土壤通常肥沃,含水量较高,并且建立了湿地生态系统。

生物作用通常是由于的动物和微生物活动而引起的。

这些生物通常在土壤中生长、繁殖和分解有机物。

例如,位于土壤表面的细菌可以利用光能进行光合作用,同时,如蚯蚓这种动物则能够分解有机筛和奠定了土壤肥力的壤黏质。

最后是人类活动。

人类活动通常包括建筑和城市化、农业和林业等。

这些活动通常通过改变土壤的结构和元素含量等方式,进一步影响了土壤的科学发展和进化。

二、土壤的作用土壤是地球上最宝贵的自然资源之一,它们为我们提供了很多重要的功能和服务。

下面我们就来谈谈土壤的主要作用。

首先,土壤支撑了植物生长。

植物通常在土壤中营养生长,同时将光合产物和氧气释放到空气中。

如果没有土壤,很多植物将无法生长,这对生态系统和人类的生存都会造成巨大的损失。

其次,土壤是水的过渡和过滤媒介。

土壤可以吸收和保存水分,将它们释放到大气中或向地下水递送。

同时,土壤还可以通过过滤和化学反应等技术将污水和化学物质(例如重金属)进行处理和分解。

最后,土壤还存储了很多有机质和矿物质质。