2016诺贝尔生理学或医学奖研究项目概述

- 格式:pptx

- 大小:740.02 KB

- 文档页数:6

端粒与端粒酶的研究解读诺贝尔生理学或医学奖一、本文概述自人类踏入科学研究的领域以来,生命的奥秘一直是科学家们孜孜不倦探索的主题。

作为生命科学的两大支柱之一,医学领域的研究进展对人类生活的影响深远而持久。

每年的诺贝尔生理学或医学奖揭晓,都会引发全球范围内的广泛关注,因为它不仅代表了该领域最前沿的科学成果,更预示了未来医学可能的突破方向。

本文将以诺贝尔生理学或医学奖为背景,深入探讨端粒与端粒酶的研究,解读这一重大科学奖项背后的科学意义和影响。

端粒和端粒酶是生物学中的两个重要概念,它们在细胞生物学、分子生物学和遗传学等领域有着广泛的应用。

端粒是真核生物染色体末端的特殊结构,具有保护染色体末端、防止染色体融合和降解的重要作用。

而端粒酶则是一种特殊的逆转录酶,能够合成端粒DNA,从而维持端粒的长度和稳定性。

近年来,随着对端粒和端粒酶研究的深入,科学家们发现它们在细胞衰老、癌症发生和发展等方面扮演着重要的角色,因此,对端粒与端粒酶的研究不仅具有重要的理论价值,也具有广阔的应用前景。

本文将从端粒与端粒酶的基本概念入手,详细介绍它们在生物学中的重要作用,回顾相关的科学发展历程,并重点解读近年来诺贝尔生理学或医学奖中涉及端粒与端粒酶的重要研究成果。

通过对这些成果的深入分析和解读,我们希望能够更好地理解端粒与端粒酶在生命科学中的地位和价值,同时也为未来的医学研究提供新的思路和方法。

二、端粒与端粒酶的基本概念端粒,也被称为端区或端粒DNA,是真核细胞线性染色体末端的特殊结构。

它们像一顶帽子,保护着染色体的末端,防止其受到损伤或与其他染色体发生融合。

端粒的存在对于维持染色体的完整性和稳定性至关重要。

端粒主要由重复的非编码DNA序列组成,这些序列在染色体末端形成特定的结构,从而起到保护作用。

端粒酶则是一种特殊的逆转录酶,能够合成端粒DNA。

其主要功能是在端粒DNA受到损伤或缩短时,通过添加重复的DNA序列来修复端粒,从而保持染色体的稳定性和长度。

2016年诺贝尔医学生理学奖2016年诺贝尔医学生理学奖(Nobel Prize in Physiology or Medicine 2016)授予了三位科学家,分别为日本科学家大隅良典(Yoshinori Ohsumi),以及英国科学家杨振宁(Yoshinori Ohsumi)和大卫·J·索尔特斯(David J. Thouless)。

大隅良典获奖的原因是因为他对“自噬过程(autophagy)”的研究做出了突出贡献。

他发现了自噬现象,这是细胞自身通过将不必要或损坏的细胞器进行吞噬并分解来维持自身稳态的一种机制。

自噬过程在细胞生长、发育、免疫应答以及维持细胞内稳态等方面起着重要作用。

大隅的研究成果对于理解多种重大疾病,如癌症和神经退行性疾病的发生机制具有重要意义。

杨振宁和大卫·J·索尔特斯共同获奖的原因是他们的发现在物理学的拓扑概念应用于凝聚态物质中。

他们提出了一种新的拓扑相变理论,并在其中预测了令人兴奋的和新颖的现象。

拓扑相变是一种在凝聚态物质中观察到的奇特现象,这使得电子和原子能够以非常特殊的方式移动。

理解这些现象对于解释凝聚态物质(如超导体和超流体)中的力学行为具有重要意义。

大隅良典在1980年代开始了对自噬现象的探索。

他首先用酵母菌作为模型生物来研究自噬过程,并发现了大量参与自噬的基因和蛋白。

他发现了自噬营养缺乏条件下的活化过程,且分离了自噬小体的形成。

大隅的发现对于深入理解自噬过程的调控机制以及其在疾病中的作用具有重要意义。

自噬过程不仅能够清除细胞内的垃圾,还能够在高度胁迫环境中提供能量和资源,从而帮助细胞在应激条件下生存。

这对于理解许多代谢性疾病、神经退行性疾病和癌症的发生机制具有重要意义。

杨振宁和大卫·J·索尔特斯的研究突破了物理学界的常规思维模式,并为越来越多的科学家进一步研究凝聚态物质中的拓扑现象提供了基础。

他们的发现揭示了凝聚态物质中奇异拓扑态的存在,并对实际应用产生了深远的影响。

2016年诺贝尔医学生理学奖2016年,诺贝尔医学奖授予了三位科学家Yoshinori Ohsumi、Takaki Kajita和Arthur B. McDonald,以表彰他们在医学生理学领域取得的杰出贡献。

他们的研究成果在深入理解细胞自噬和中微子振荡现象方面起到了重要作用,为医学和物理学领域的未来发展提供了新的思路和方向。

以下将分别介绍他们的研究成果和对医学与物理学领域的影响。

一、Yoshinori Ohsumi的细胞自噬研究1. 细胞自噬的概念和意义细胞自噬是一种被细胞内部自行调控的生理过程,通过此过程,细胞可以将自己内部的损坏蛋白质和细胞器包裹成囊泡,然后通过溶酶体降解和再利用这些物质,在饥饿、压力和感染等情况下保证细胞的稳定运行。

细胞自噬在疾病的发生发展中起到了重要作用,如肿瘤、神经退行性疾病和心血管疾病等。

Yoshinori Ohsumi通过对酵母菌进行的研究,最终揭示了细胞自噬的分子机制和调控原理,这一发现为细胞生物学领域的研究提供了全新的理论和实验依据。

2. 奥崇久的研究成果对医学的影响奥崇久的研究成果为医学领域提供了对自噬途径的深刻理解,为相关疾病的治疗提供了新的思路。

基于奥崇久研究成果,科学家们可以更好地了解自噬在疾病发生发展中的作用机制,进一步开发针对自噬途径的治疗方法,为疾病治疗提供新的方向和希望。

二、Takaki Kajita和Arthur B. McDonald的中微子振荡研究1. 中微子的基本特性中微子是一种基本粒子,质量极小、不带电荷,几乎不与其他物质发生相互作用。

由于这些特性,中微子一直以来被认为对我们的影响非常小,很难被科学家们观测到。

Takaki Kajita和Arthur B. McDonald的研究成果改变了这一观念,为中微子物理学的发展带来了重要的突破。

2. 中微子振荡的发现Takaki Kajita和Arthur B. McDonald在不同的实验设施中独立进行了中微子振荡的观测实验,并最终得出了相同的结论:中微子在传播过程中会发生振荡现象,不同种类的中微子之间可以相互转换。

2016年诺贝尔生理或医学奖背景下的细胞死亡方式再认识2016年10月3日北京时间17:30,诺贝尔基金会宣布将2016年的诺贝尔生理学或医学奖授予大隅良典教授,以表彰他在自噬反应领域做出的卓越贡献。

自噬反应属于Ⅱ型细胞凋亡类型。

细胞死亡是生物界普遍存在的现象,不同于机体死亡。

正常组织中,每天都有千千万万个细胞死亡,生物体主要通过严格控制细胞死亡和细胞增殖之间的平衡来调控细胞数量和质量。

细胞死亡的方式通常有2种:细胞坏死、细胞程序性死亡(programmed cell death,PCD)。

基于机制可以将程序性细胞死亡分为两大类:Caspase(半胱氨酸天冬氨酸特异性蛋白酶)依赖的和Caspase 非依赖的,前者包括典型的细胞凋亡和新发现的细胞焦亡。

下面重点介绍“细胞凋亡与细胞焦亡”这两种细胞死亡方式。

1 细胞凋亡细胞凋亡一词最早是由英国的病理学家科尔和希腊语教授马克于1972年提出的。

在希腊语中,apo的意思是脱离,ptosis 的意思为落下,将这两个词组合(apoptosis)用来描述与秋叶落下和花儿凋谢类似的细胞死亡现象。

到1990年,细胞凋亡的研究获得了里程碑式的重大进展,证明了细胞凋亡是基因调控的主动过程,典型的细胞凋亡过程涉及一系列Capase的水解、活化和信号传递过程。

1.1 细胞凋亡的形态学特征细胞皱缩,?胞间的连接消失,同时细胞间的密度增加,核质浓缩成一个或几个大的包团,染色质迁移至核膜周边形成新月形凝集,细胞核裂解为碎块,进而细胞膜内陷自行分割成几个由细胞膜包裹的,表面光滑的凋亡小体;DNA被特异性的核酸内切酶分解成180~220 bp的片断,琼脂糖电泳出现特征性的DNA梯状区带,在细胞凋亡早期需要大量的ATP。

根据细胞的形态学变化,可将细胞凋亡分为3个阶段:① 凋亡开始。

细胞表面的微绒毛、细胞突起及细胞表面的褶皱等特化结构消失,但细胞膜依然完整,没有失去选择通透性;线粒体大体保持完整,但偶尔也见到线粒体变大,嵴增多;内质网囊腔膨胀扩大;细胞骨架的结构有时变得致密和紊乱;染色质浓缩,分布在核膜周围或一侧,呈眼球状。

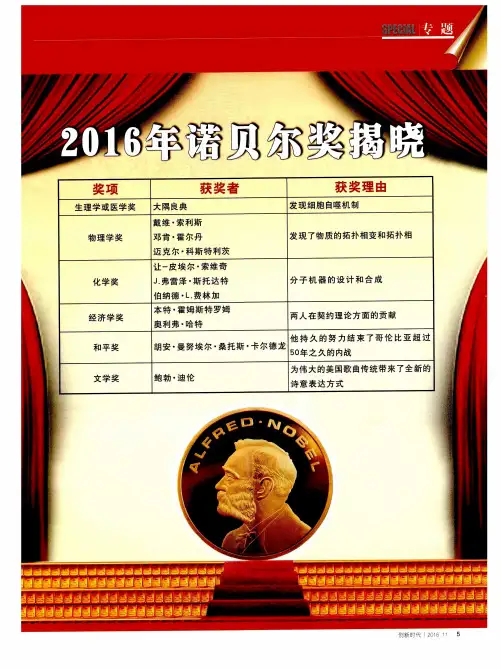

2016诺贝尔奖大盘点随着文学奖的颁发,2016年的诺贝尔奖也拉下了帷幕。

今年的获奖,惊艳有之,槽点亦有之。

一方面,自然科学和社会科学类奖项以“其发现'开启了新世界的大门’,为后续研究奠定了坚实的基础”为颁奖准则,为我们带来了细胞自噬、拓扑相变、分子机器和契约理论的高端思想盛宴。

另一方面,和平奖和文学奖以爱出幺蛾子的风格继续为我们提供了可以玩很多年的哽,像是“在国内投票中获得了多半反对的和平进程协议”和“跨界歌王”,以及“蓝瘦,香菇——继续陪跑的村上春树”甚至“一位民谣歌手获奖,然而同一时间,由朝阳群众举报的另一位吸毒民谣歌手被调查”等等。

或许是因为可以开口谈论的门槛过低,也或许是因为这次的获奖确实与我们传统的认知大相径庭,奖项背后的精神探究的少,谈资笑料却源源不断。

今天,世青本着不评论,只展现的态度,带领大家简单回顾一下今年的诺贝尔奖获奖情况,希望能在为大家梳理今年得奖情况的同时,让大家不仅仅是记住一个可以当作谈资的名字或名词,而是真正地对他们所展现的领域有所了解。

12016.10.13 文学奖——鲍勃·迪伦鲍勃·迪伦因“在伟大的美国民谣传统中创造了新的诗歌表达”而被授予诺贝尔文学奖。

鲍勃·迪伦于1941年5月24日在明尼苏达州出生。

他在一个犹太中产阶级家庭长大。

早在青少年时期,他就开始在各种乐队演奏。

随着时间推移,他对音乐的兴趣也逐渐加深,尤其是对民谣和蓝调有特别的热情。

他偶像之一是民谣歌手伍迪·格思。

此外,鲍勃·迪伦也受到了节拍一代的早期作家以及现代主义诗人的影响。

鲍勃·迪伦在1961年搬到纽约,开始在格林威治村的俱乐部和咖啡馆表演。

他遇到了唱片制作人约翰·哈蒙德,并与之签订了首张专辑的合同,称为鲍勃·迪伦(1962)。

迪伦在1965年和1966年的旅行吸引了很多关注。

那一段时间,他由电影制作人D. Pennebaker陪同,录制了大量的专辑。

2016年诺贝尔生理学或医学奖:细胞自噬机理作者:王晓冰来源:《百科知识》2016年第22期2016年10月3日,瑞典卡罗林斯卡医学院诺贝尔生理学或医学奖委员会宣布,2016年诺贝尔生理学或医学奖授予日本科学家大隅良典,因为他发现了细胞自噬的机理。

大隅良典独自获得800万瑞典克朗(约合人民币625万元)奖金。

细胞自噬是什么?自噬是细胞内的一种“自食”现象。

细胞自噬已经被研究人员研究了60多年,目前的定义是,细胞自噬是指生物膜(大部分表现为双层膜,有时多层或单层)包裹部分细胞质和细胞内需要降解的细胞器、蛋白质等形成自噬体,并与内涵体形成自噬内涵体,最后与溶酶体融合形成自噬溶酶体,降解其所包裹的内容物,以实现细胞稳态和细胞器的更新。

通俗地讲,细胞自噬就是细胞的自我吞噬,通常发生在细胞或者机体缺乏能量、或受到环境胁迫,如缺乏氨基酸、缺氧的情况下,细胞里会产生双层膜结构,包裹自己的一部分细胞器,运送到溶酶体进行降解。

自噬的出现是因为细胞在新陈代谢过程中会不断产生受损伤的细胞器,如受损的线粒体、蛋白质聚合体等,这就需要细胞清理它们。

通过自噬作用,组织和细胞对自身不断地清理,以保持细胞的稳态平衡。

这个作用有点像人用吸尘器清洁卫生,用以吸收室内各种脏东西,从而保持室内清洁和干净。

自噬这个单词源于希腊语,希腊语单词前缀auto意为“自我”,另一个希腊语单词phagein 意为“吞食”,二者组合成一个词就是自我吞噬。

最早研究细胞自噬并提出这一概念的并非大隅良典,而是比利时科学家杜夫。

他在20世纪50年代通过电镜观察细胞的内部情况时,发现了溶酶体,是细胞内的一种细胞器,其功能是处理细胞摄入的营养物质并分解较大的颗粒。

与此同时,他也发现了自噬现象,并且在1963年溶酶体国际会议上首先提出了“自噬”的概念。

因此,他和他的同事、电子显微镜专家克洛德和帕拉迪分享了1974年诺贝尔生理学或医学奖。

细胞中有三种类型的自噬:大自噬、小自噬和伴侣介导的自噬。

2016诺贝尔生理学或医学奖详述机制2016年的诺贝尔生理学或医学奖颁给了三位科学家:约翰·O·基斯特林(John O'Keefe),爱德华·莫赖斯·梅奇纳(May-Britt Moser)和莫斯特·莫斯尔(Edvard I. Moser)。

他们因为对于空间定位和细胞地图的发现而获得了这一殊荣。

这些科学家在不同的研究领域做出了杰出的贡献,但他们的研究都集中在大脑如何定位和导航的问题上。

他们的工作揭示了人类和动物的大脑是如何识别和记忆空间的,并为后续的神经科学研究奠定了基础。

首先,让我们来了解约翰·O·基斯特林的研究。

基斯特林在1971年首次发现了大脑中名为“场势细胞”的神经元。

这些神经元在仓鼠的大脑海马体内活动,只有在仓鼠在特定的空间位置时才会发放电脉冲。

基斯特林发现,这些细胞活动的模式可以帮助仓鼠在环境中进行定位。

这一发现奠定了空间定位的神经生物学基础。

接着,我们来看一下爱德华·莫赖斯·梅奇纳和莫斯特·莫斯尔的研究。

他们是夫妻科学家组合,致力于研究场势细胞在大脑中的分布和作用。

梅奇纳和莫斯尔经过长期的研究,发现大脑中除了场势细胞外,还存在另一类细胞群,称为“网格细胞”。

这些细胞在仓鼠的大脑边缘位置上活动,形成了一种类似于六边形的排列模式。

梅奇纳和莫斯尔的研究揭示了这些细胞是如何协同工作,帮助动物在环境中进行精确的定位和导航的。

这些科学家的发现对我们理解大脑的功能和行为具有重要的意义。

它们为神经科学领域的研究提供了新的方向和思路。

通过深入了解大脑的空间定位和导航机制,我们可以更好地理解认知和记忆的形成过程,并在未来开发出更好的治疗和预防方法。

此外,这项研究还对于神经科学以外的领域具有重要的意义。

比如,在建筑设计中,了解空间定位和导航的原理可以为人们创造更具可持续性的城市环境,改善居住质量。

2016年诺贝尔生理或医学奖背景下的细胞死亡方式再认识【摘要】细胞死亡是生物体内细胞生命周期不可或缺的一部分,对维持机体内稳态至关重要。

诺贝尔生理或医学奖的背景为细胞死亡方式的研究提供了重要的契机,揭示了细胞凋亡和细胞坏死等不同的死亡方式。

细胞凋亡的研究对于人类健康有着重要意义,能够帮助预防疾病的发生和发展。

诺贝尔奖得主的贡献为我们深入了解细胞死亡机制提供了重要线索,同时新的细胞死亡方式的发现也在不断拓展我们对细胞生命活动的认知。

细胞死亡研究的前景将为人类健康领域带来更多的突破,未来的研究方向将更加关注不同类型细胞死亡方式的相互关系和调控机制,以更好地指导临床应用和疾病治疗。

【关键词】诺贝尔生理或医学奖、细胞死亡、细胞凋亡、细胞坏死、诺贝尔奖得主、细胞死亡方式、细胞死亡研究、人类健康、研究进展、未来方向1. 引言1.1 诺贝尔生理或医学奖背景2016年诺贝尔生理或医学奖授予了日本学者大隅良典和美国学者威廉·坎贝尔以及爱尔兰学者艾伦·霍勒因,以表彰他们在细胞自噬(autophagy)的发现和研究方面所作出的重要贡献。

这一荣誉也间接地突显了细胞死亡方式对生命的重要性以及对人类健康的潜在影响。

细胞死亡的不同方式在细胞生物学领域一直备受关注,并且对于疾病发病机制的研究也起着重要的指导作用。

在这样的背景下,对不同细胞死亡方式的再认识和深入探究成为了科学家们的研究重点之一。

通过对细胞死亡方式的深入了解,我们可以更好地认识疾病发生的机制,为未来的治疗手段提供新的思路和方法。

1.2 细胞死亡方式细胞死亡是细胞生物学中一个重要的研究领域。

细胞死亡方式包括细胞凋亡和细胞坏死,这两种方式在生理和病理过程中起着不同的作用。

细胞凋亡是一种程序性死亡方式,细胞通过一系列特定的信号通路自我毁灭。

细胞凋亡在维持组织稳态、消除异常细胞和调节发育过程中起着至关重要的作用。

相比之下,细胞坏死是一种非程序性死亡方式,通常由于外部刺激或内源因素导致细胞膜破裂和细胞内容物泄漏。

2016年诺贝尔生理学与医学奖● 获得者:东京工业大学 Yoshinori Ohsumi (大隅良典)● 发现原因:发现自体吞噬(autophagy )的机制。

● 研究的意义:帮助理解许多机体生理学过程中自体吞噬的重要性,比如机体如何适应饥饿,如何对感染产生反应等,自体吞噬基因的突变会引发多种疾病发生,包括癌症和神经变性疾病等。

● 自体吞噬(autophagy )的由来/发展历程:1. 20世纪50年代中期,科学家观察到了一种含有多种酶,能够消化蛋白质、碳水化合物和脂质的细胞器,把它叫做溶酶体,其能够发挥降解细胞组分的重要作用。

2. 20世纪60年代,随着科学研究的深入,科学家发现在溶酶体内部有时候能够发现细胞组分甚至是整个细胞器。

细胞似乎有一种策略能够将大型的“货物”运输到溶酶体中。

深入的生化和显微镜分析揭示了一种能将细胞“货物”转运到溶酶体中用于降解的新型囊泡(如图2)。

科学家将细胞通过将自身内容物裹入到膜结构中来破坏内容物,从而形成袋状的囊泡结构,这种囊泡结构能够 被运输到溶酶体进行降解的现象称为自体吞噬。

研究这种现象的十分困难,科学家当时对此知之甚少。

3. 20世纪90年代早期,研究者Yoshinori Ohsumi 进行了一系列实验,他利用面包酵母进行研究鉴别出对自体吞噬作用非常重要的关键基因,随后他进行了大量研究阐明了酵母细胞中自体吞噬作用发生的分子机制,并且也在我们的机体细胞中发现了类似更为复杂的机制。

● 自体吞噬对于生物体而言的意义:自噬体的全新类型的囊泡,随着自噬体的形成,吞入无用的细胞组分,包括损伤的蛋白和细胞器等;最终自噬体就会同溶酶体进行融合,进而将细胞组分降解为小型的组分,上述过程就为细胞提供了大量的营养物质以及用于细胞再生的结构部件。

● Yoshinori Ohsumi 所做的突破性实验1988年起,Yoshinori Ohsumi 关注于细胞液泡中蛋白质降解机制的研究,细胞液泡是和人类细胞溶酶体相对应的一种特殊细胞器。