我国农业增长与城市化关系的现状分析

- 格式:doc

- 大小:70.50 KB

- 文档页数:7

城市化对农业发展的影响与策略城市化是当代社会发展的主要趋势之一,它带来了各种经济、社会和环境问题。

而其中之一就是对农业发展的影响。

在城市化进程中,农业被逐渐边缘化,传统农村经济模式逐渐遭到破坏,这对农民生计和粮食安全都带来了新的挑战。

因此,我们需要思考如何在城市化中促进农业的可持续发展,以及如何有效应对农业与城市间的矛盾与冲突。

首先,我们需要认识到城市化对农业的直接影响。

随着城市规模的扩大和城市用地的不断增加,农田面积被收缩,土地资源被城市化开发占用,农业生产受到严重限制。

此外,城市对水源、气候和环境的改变也会对农业产出造成负面影响。

城市的工业和交通活动导致污染物排放增加,土壤和水资源被污染,这进一步削弱了农业的可持续发展能力。

因此,城市化必须更加注重保护农地和农业环境,通过科技手段提高农业生产能力,以适应城市人口的需求。

其次,我们应该探讨如何解决农村劳动力流失和农业现代化的问题。

城市化吸引了大量农村劳动力向城市转移,这导致农村劳动力短缺,农田闲置。

解决这个问题的关键在于提高农民的收益和生活质量,使农业成为一个可持续的生计选择。

政府可以通过提供培训和技术支持,帮助农民了解新的农业生产模式和市场需求。

此外,建立健全的农业保险制度和社会保障体系,提供农村居民的社会保障,也是吸引农民回归农村的重要手段。

此外,城市化还带来了农业与城市发展之间的矛盾与冲突。

一方面,城市的扩张使得原本耕地和城市之间的距离变得遥远,农产品的运输成本增加,这对农民的收益和消费者的福利都带来了负面影响。

另一方面,城市与农村的不平衡发展也导致农产品的价格波动,农民收入的不稳定。

因此,加强农业与城市之间的联系与合作,建设农产品物流和运输体系,推动城市农业和农村经济的融合发展,是缓解农业与城市之间矛盾的重要策略之一。

最后,在城市化过程中,我们不应忽视农村社会和文化的发展。

城市化带来了农村社会结构的变化和农民价值观念的转变,这对农业的可持续发展产生了深远影响。

农业发展与社会经济发展农业是一个国家发展的基础产业,它直接关系到经济的稳定和社会的繁荣。

随着人口的增长和城市化的推进,农业发展扮演着越来越重要的角色。

如何促进农业发展与社会经济的协调发展,成为当今社会亟待解决的问题。

一、农业现状与发展趋势农业在我国的地位不容忽视。

当前,我国农业仍以传统农业为主,农民收入不高,农业生产力有待提高。

随着技术的进步和科学的发展,农业现代化已经成为农业发展的关键词。

现代农业的发展趋势是高效、节能、环保和可持续发展。

通过农业机械化、农产品加工与销售渠道的改善等方式,可以提高农业生产力,提升农民收入水平。

二、农业与社会经济发展的关系农业与社会经济发展密不可分。

农业是食品安全的基础,而食品安全是社会安定的前提。

农业发展不仅关系到国民经济发展的突破口,也关系到农村贫困人口的脱贫。

加强农业发展,可以推动农业供给侧结构性改革,促进农村产业结构升级和转型,提升农民的就业能力和生活水平。

同时,农村的发展也可以带动城市发展,形成城乡经济一体化的良性循环。

三、促进农业发展的措施1. 加强农业科技创新农业科技创新是确保农业可持续发展的关键。

我们要加大科研经费投入,培养更多的农业科学家和技术人才,引导科研机构优先研究和解决农业生产中的瓶颈问题,提高农业生产效率和质量。

2. 推动农业产业化农业产业化是提高农民收入的有效途径。

政府应加大对农业产业化的支持力度,鼓励农村企业的发展,培育农村产业集群,提高农业生产自动化水平,打造农业品牌,拓宽农产品的销售渠道。

3. 政策保障和金融支持政策保障和金融支持是促进农业发展的重要手段。

政府可以出台相关政策,鼓励农村创业,提供相关的财税优惠政策,完善农业保险制度,提供必要的金融支持,为农业发展和农民创业提供良好的政策环境和资金保障。

四、农业发展带给社会经济的变化农业发展不仅对农村产生了深远的影响,同时也带给了整个社会经济的变化。

农业的现代化发展,不仅可以增加国内财富总量,也提高了农产品的质量和品牌价值。

我国农业现状分析及农业可持续发展的研究摘要农业是通过培育动植物生产食品及工业原料的产业,是支撑国民经济建设与发展的基础产品。

但是由于中国从1950年以来制定的农产品统购统销等政策一直没有变,农民用低价出售农产品,而用高价购买工业产品,形成工农产品“剪刀差”。

在这一框架下,中国农业和工业的发展出现了失衡,工业和城市得到迅猛发展,城市居民收入一天天增加,而农业和农村发展却掉队了。

与此同时,面对复杂多变的国内国际政治、经济环境,我国在农业方面的基础地位日渐薄弱。

然而,在强劲的GDP增速背后,农民的收入水平却提高不够。

相比较发达国家,我国的农业发展总体水平落后,家庭式的农业生产普遍,农业生产效率低下,投入产出不协调,总而造成了农村大量劳动力的浪费。

于是,农业的可持续发展日渐提上日程,被人们所关注。

本文试图从农业的概念入手,详细阐述新中国成立之后农业的发展和改革对国民的影响,从我国农业目前面临的新形势与新特点,引出我国发展可持续农业的背景和必要性。

关键字:农业经济失衡生产力可持续发展第一章农业概述1.1 农业概念农业为通过培育动植物生产食品及工业原料的产业。

农业的劳动对象是有生命的动植物,获得的产品是动植物本身。

我们把利用动物植物等生物的生长发育规律,通过人工培育来获得产品的各部门,统称为农业。

农业是支撑国民经济建设与发展的基础产品。

通常分为:种植业、畜牧业、林业、渔业、副业。

农业是人类社会赖以生存的基本生活资料的来源,是社会分工和国民经济其他部门成为独立的生产部门的前提和进一步发展的基础,也是一切非生产部门存在和发展的基础。

国民经济其他部门发展的规模和速度,都要受到农业生产力发展水平和农业劳动生产率高低的制约。

1.2 农业的生产结构中国农业的生产结构包括种植业、林业、畜牧业、渔业和副业;但数千年来一直以种植业为主。

由于人口多,耕地面积相对较少,粮食生产尤占主要地位。

在传统观念中,种植五谷,几乎就是农业生产的同义语。

城市化对农村发展的影响辩论辩题正方,城市化对农村发展有利。

首先,城市化可以促进农村发展。

随着城市化进程的加快,农村地区的基础设施得到了改善,交通、通讯等方面的便利程度大大提高,这为农村经济的发展提供了有力支持。

据统计,中国农村地区的基础设施建设水平在城市化进程中得到了大幅提升,这为农村地区的经济发展提供了有力保障。

其次,城市化可以促进农村产业升级。

随着城市化进程的推进,农村地区的产业结构得到了调整和优化,传统的农业生产逐渐向现代农业、农村旅游等新兴产业转变。

例如,中国一些地方通过城市化进程,成功实现了农村产业的升级,推动了当地经济的发展。

此外,城市化可以促进农村人口的流动和就业。

随着城市化的发展,农村地区的劳动力可以向城市转移,获得更多的就业机会和更高的收入。

这不仅可以缓解农村地区的就业压力,还可以促进农村地区的人口结构优化,为农村经济发展注入新的活力。

总的来说,城市化对农村发展有利,可以促进农村经济的发展,推动农村产业升级,促进农村人口的流动和就业。

因此,我们应该积极推进城市化进程,为农村发展注入新的动力。

反方,城市化对农村发展不利。

然而,城市化也会对农村发展产生一些不利影响。

首先,城市化进程中的土地流失和农村资源外流现象严重,导致农村地区的生态环境受到破坏。

一些名人名句如“山河无恙,人们才能安居乐业”等都表明了生态环境的重要性。

例如,中国一些地方在城市化进程中,土地被大量开发,导致水土流失、生态平衡被破坏,给农村地区的可持续发展带来了严重的挑战。

其次,城市化进程中的农村人口外流导致了农村地区的人口老龄化和留守儿童问题。

随着城市化的发展,农村地区的劳动力大量外流,导致留守老人和儿童的比例增加,给农村社会稳定和发展带来了一定的压力。

这一问题也受到了社会各界的广泛关注,需要引起重视。

此外,城市化还会导致农村地区的传统文化和乡土气息的流失。

随着城市化的推进,农村地区的传统文化和乡土气息逐渐被城市文化所替代,这给农村地区的文化传承和发展带来了一定的挑战。

第1篇一、引言随着大数据技术的飞速发展,农业大数据逐渐成为农业现代化的重要支撑。

本报告通过对农业现状的大数据分析,旨在揭示我国农业发展的现状、趋势和存在的问题,为农业产业转型升级提供决策参考。

二、数据来源及分析方法1. 数据来源本报告所采用的数据主要来源于国家统计局、农业农村部、中国农业科学院等官方机构发布的统计数据,以及各类农业企业和研究机构的调研报告。

2. 分析方法本报告采用以下分析方法:(1)描述性统计分析:对农业发展现状进行量化描述,包括农业产值、种植面积、农产品产量等指标。

(2)相关性分析:探究农业发展各指标之间的相互关系。

(3)趋势分析:分析农业发展指标的长期变化趋势。

(4)对比分析:对比国内外农业发展水平,找出我国农业发展的优势和不足。

三、农业现状分析1. 农业产值近年来,我国农业产值逐年增长,2019年全国农业总产值为6.63万亿元,同比增长6.1%。

其中,种植业产值3.27万亿元,畜牧业产值2.38万亿元,渔业产值0.83万亿元,农林牧渔服务业产值0.25万亿元。

2. 种植业(1)种植面积:2019年,我国农作物种植面积达1.23亿公顷,其中粮食作物种植面积1.1亿公顷,占比90.2%。

(2)产量:2019年,我国粮食产量6.63亿吨,同比增长0.9%。

其中,稻谷、小麦、玉米三大主粮产量分别为2.06亿吨、1.36亿吨、2.61亿吨。

3. 畜牧业(1)畜禽存栏:2019年,全国畜禽存栏量为34.6亿头(只),同比增长0.9%。

其中,猪、牛、羊、家禽存栏量分别为4.83亿头、1.18亿头、1.91亿头、27.7亿只。

(2)产量:2019年,全国肉类总产量8348万吨,同比增长1.1%。

其中,猪肉、牛肉、羊肉产量分别为5340万吨、696万吨、486万吨。

4. 渔业(1)捕捞产量:2019年,全国海洋捕捞产量为1496万吨,淡水捕捞产量为475万吨。

(2)养殖产量:2019年,全国水产养殖产量为6985万吨,同比增长3.1%。

我国农业经济发展现状与对策我国是一个农业大国,农业在我国经济发展中具有重要地位和作用。

然而,随着经济发展和城市化进程的加快,我国农业面临着一系列的困境和挑战。

本文将从我国农业经济发展的现状出发,探讨农业经济发展所面临的问题,并提出相应的对策。

一、现状分析1.农业生产存在结构性矛盾。

目前,我国农业生产仍以粮食生产为主,农民主要种植稻谷、小麦等传统作物,而农产品的供求结构已经发生了变化,对高品质、绿色、有机食品的需求越来越大。

2.农村劳动力失衡。

随着城市化进程的加快,农村劳动力外流严重,农田撂荒现象日益普遍。

同时,农村劳动力素质偏低,缺乏创新精神和创业意识。

3.农业科技水平不高。

我国农业科技水平相对滞后,种植技术、养殖技术落后,农业生产效率不高,经营主体缺乏技术支持。

4.农产品质量安全问题突出。

近年来,农产品质量安全问题频发,农残超标、非法添加等问题引发了社会关注,对农业产业形象造成了影响。

二、对策建议1.优化农业发展结构。

加大对农产品产业链的支持力度,鼓励农民转变种植结构,发展生产高品质、绿色、有机食品,满足市场需求。

同时,加强农产品加工和流通领域的创新,提高农产品附加值。

2.提高农村劳动力素质。

加强农村教育培训,提升农民素质和技能,推动农村劳动力向非农产业转移,促进农民增收致富。

3.加强农业科技创新。

加大对农业科技创新的支持力度,加强农业科研机构与农业生产主体的合作,推广先进的种植、养殖技术,提高农业生产效益和农产品质量。

4.加强农产品质量安全监管。

建立完善的农产品质量安全监测体系,加强农产品质量检验与监管,严厉打击农产品质量安全问题。

同时,加强对农产品品牌建设和宣传,提高农产品的知名度和竞争力。

5.加强农村金融支持。

加大农村金融支持力度,提供更多的贷款和信用担保,为农民和农业企业提供融资支持,推动农业发展。

6.加强农业农村综合。

深化农村土地制度,加快农业基础设施建设,提高农业生产条件。

同时,推动农村经济社会发展,提高农民收入水平。

城市化进程对农业发展的影响随着经济和社会的发展,城市化进程在全球范围内不断加快。

城市化带来的巨大变革不仅涉及城市经济、社会结构和人口流动,还对农业发展产生了深远影响。

在这篇文章中,我们将探讨城市化对农业的影响以及相关问题,并分析其带来的利弊。

首先,在城市化进程中,农业面临许多挑战。

随着城市扩张和土地资源的减少,农田面积减少正在成为一个严重的问题。

城市化导致人口集中在城市,农地逐渐被用于建设住房、商业区和基础设施,农业用地逐渐减少。

这种趋势限制了农业生产能力的提升,并可能导致粮食短缺和粮价上涨的问题。

其次,城市化也改变了农业的劳动力结构。

农村劳动力不断流向城市,导致农业的老龄化和劳动力不足问题。

由于农业劳动力减少,农民面临着更大的压力和负担。

农业生产不仅需要更多的现代化设备和技术,还需要更多的投资和科研支持,以提高农产品的质量和产量。

然而,城市化也为农业带来了新的机遇。

城市化进程中,城市居民对食品的需求不断增加,促使农业生产向着高效、高品质、生态友好的方向转变。

现代化农业技术的引进和创新,为农业发展提供了更多可能性。

例如,农业物联网、大数据、无人机等新技术的应用,使农民能够更好地管理农田和生产过程,提高产量和效益。

此外,城市化还为农业提供了更好的市场和销售渠道,农产品可以更方便地通过物流网络和电商平台进入城市市场。

然而,随着城市化进程加速,农业发展面临许多问题。

一个重要问题是农村的土地利用和环境保护。

农村土地的承载力和生态功能逐渐受到侵蚀,农业用地和生态用地的平衡受到破坏。

土壤退化、水资源污染和生物多样性丧失等问题对农业生产和可持续发展构成威胁。

因此,需要采取措施加强土地保护和环境管理,促进农业和环境的协调发展。

另一个问题是农村经济发展的不平衡。

城市经济发展带来了更多的就业机会,吸引了大量农民工进城打工,导致农村劳动力的丧失和乡村资源的空心化。

农村地区缺乏投资和市场支持,导致农业生产和农民收入的不稳定。

农村发展与城市化的关系1. 引言农村发展和城市化是当今世界面临的两个重要问题。

农村发展关系到国家的粮食安全和农民的生活水平,而城市化则关系到国家的经济发展和社会进步。

本文将探讨农村发展与城市化的关系,分析两者之间的相互作用和影响。

2. 农村发展与城市化的相互关系2.1 农村发展对城市化的影响农村发展对城市化有着重要的影响。

首先,农村发展可以提供更多的就业机会,提高农民的收入水平,从而促进农村人口向城市的迁移。

其次,农村发展可以改善农村基础设施,提高农村的生活质量,进一步吸引人口向城市转移。

此外,农村发展还可以促进农业现代化,提高农业生产效率,为城市提供更多的粮食和农产品。

2.2 城市化对农村发展的影响城市化对农村发展也有着重要的影响。

首先,城市化可以带动农村经济的发展,促进农村产业结构的调整。

随着城市化的推进,农村人口向城市迁移,农村劳动力减少,从而促使农村地区转向发展效益更高的产业,如服务业和制造业。

其次,城市化可以带来更多的投资和技术,帮助农村地区改善基础设施,提高农业生产效率。

此外,城市化还可以促进农村地区的教育和文化发展,提高农民的素质和生活水平。

3. 农村发展与城市化的相互作用农村发展与城市化之间存在相互作用和相互影响。

农村发展可以促进城市化,而城市化也可以推动农村发展。

两者之间的关系是相互促进、相互依赖的。

3.1 农村发展促进城市化农村发展可以促进城市化。

随着农村经济的发展,农民的收入水平提高,生活需求增加,从而促使农村人口向城市迁移。

此外,农村发展还可以提供更多的就业机会,吸引人口向城市转移。

农村发展还可以改善农村基础设施,提高农村的生活质量,进一步促进城市化。

3.2 城市化推动农村发展城市化也可以推动农村发展。

城市化带来了更多的投资和技术,帮助农村地区改善基础设施,提高农业生产效率。

此外,城市化还可以促进农村地区的教育和文化发展,提高农民的素质和生活水平。

城市化还可以带动农村经济的发展,促进农村产业结构的调整。

城市化对农村发展的影响辩论辩题正方辩手观点:城市化对农村发展有积极影响。

首先,城市化能够促进农村经济的发展。

随着城市化进程的推进,城市与农村之间的联系更加紧密,农村产品能够更快速地进入市场,农民收入也会相应增加。

据统计,中国农村人均收入在城市化进程中逐渐提高。

其次,城市化能够改善农村基础设施和公共服务水平。

城市化过程中,政府会加大对农村地区的投资,改善农村基础设施建设和公共服务水平,提高农村居民的生活质量。

最后,城市化可以带动农村产业升级和转型。

随着城市化的推进,农村地区的产业结构也会发生改变,传统的农业产业逐渐向现代化、多元化发展,这对农村经济的发展具有重要意义。

名人名句,毛泽东曾说过,“农村包围城市”,城市化可以带动农村的发展,实现城乡一体化发展。

经典案例,中国的精准扶贫政策,通过城市化进程,帮助农村地区脱贫致富,改善了农村居民的生活条件。

反方辩手观点:城市化对农村发展有消极影响。

首先,城市化导致农村人口大量外流,造成农村劳动力短缺。

随着城市化的推进,农村地区的劳动力大量外流至城市,导致农村地区的劳动力短缺,影响农业生产和农村经济的发展。

其次,城市化加剧了农村资源环境的恶化。

随着城市化进程的推进,农村地区的资源环境受到破坏,土地资源过度开发和污染问题日益严重,影响了农村地区的可持续发展。

最后,城市化拉大了城乡差距。

城市化过程中,城市与农村之间的差距进一步拉大,农村地区的基础设施和公共服务水平相对落后,农村居民的生活条件得不到改善。

名人名句,朱自清曾说过,“乡愁是一张小小的车票,我在这头,黄鹂在那头。

”城市化加剧了农村地区的人口外流,加剧了农村地区的人口流失和乡愁。

经典案例,中国一些农村地区因城市化而面临着资源环境恶化、农村人口外流等问题,导致农村地区的发展受到限制。

中国农业发展现状与未来趋势分析中国作为一个拥有深厚农业历史的国家,在经济发展中始终将农业作为重要的支柱产业。

然而,随着城市化进程的加快以及全球经济形势的变化,中国农业面临着一系列挑战与机遇。

本文将从多个角度探讨中国农业的现状以及未来的发展趋势。

首先,我们来看中国农业的现状。

当前,中国农业正面临诸多问题。

一方面,土地资源有限,耕地面积减少。

由于城市化进程,大量土地被用于工业和住宅建设,导致耕地减少,给农业发展带来了不小的压力。

另一方面,农业生产方式滞后,劳动力流失严重。

农民数量减少,年龄结构老化,导致农业劳动力减少,不利于现代化农业的发展。

此外,农产品产销不平衡,农业收益不高,也制约了农业的发展。

然而,尽管面临这些问题,中国农业也有着巨大的发展潜力。

首先,技术进步为农业的现代化提供了新的动力。

随着农业科技的快速发展,越来越多的新技术被应用于农业生产中,如精准农业技术、大数据分析等。

这些技术有助于提高农业生产效率,降低成本,提高农民收益。

其次,农产品多元化消费需求呈现出快速增长的趋势。

中国人民的生活水平提高,对食品品质和安全的要求也越来越高。

因此,农产品的品种和质量也需要适应人民的需求变化。

此外,受全球气候变化的影响,世界各地对粮食和农产品的需求也在不断增长,这为中国农产品的出口提供了新的机会。

未来中国农业的发展趋势主要包括以下几个方面。

首先,农业现代化将持续推进。

随着科技的进步,现代农业技术将得到广泛应用,如农业机械化、无人机农业等。

这将大大提高农业生产效率和质量,并为农民增加收入。

其次,农业供给侧结构性改革将持续深化。

通过优化农产品生产结构和调整农产品品种,实现农业供给和消费需求的匹配,提升农产品市场竞争力。

再次,农业可持续发展将受到重视。

在农业生产中,要充分考虑环境保护和资源利用效率,推动绿色农业发展,减少农业对环境的负面影响。

最后,农业国际化将进一步加强。

中国将积极参与全球农业合作与竞争,扩大农产品的进口和出口,提高中国农业在国际市场上的地位。

中国城镇化发展的现状与趋势分析报告引言城镇化是指人口由农村向城市集中的过程,是现代化进程的重要组成部分。

随着经济的发展和人民生活水平的提高,中国的城镇化进程在过去几十年中取得了巨大的成就。

然而,由于各种原因,中国的城镇化发展面临着一些困境和挑战。

本文将对中国城镇化发展的现状与趋势进行详细分析。

1. 城镇化发展的现状中国的城镇化发展已经取得了显著的成就。

据统计,截至2020年,中国城镇人口已经超过8亿人,城镇化率达到了60%以上。

城市的建设和基础设施建设不断加强,城市居民的生活水平不断提高,城市化成为了中国经济发展的一大引擎。

1.1 城市化带来的经济增长城市化对经济增长起到了重要的推动作用。

随着城市化的推进,城市中产业结构不断升级,服务业比重不断增加,高技术产业的发展也得到了提升。

这些变化促进了经济的快速增长,推动了国内生产总值的增加。

1.2 城市化推动了农业现代化城市化为农村地区的农业现代化提供了契机。

农村地区的劳动力不断向城市流动,农业生产方式和生产力得到了巨大改善,农业现代化取得了重要进展。

农村地区的农民也通过务工等方式提高了收入水平,改善了生活质量。

1.3 城市化推动了人口流动和资源配置城市化使得人口流动成为可能。

大量农村人口涌向城市,为城市提供了更多的劳动力和人力资源。

同时,城市的建设和基础设施投资也带动了相关产业的发展,实现了资源的合理配置和利用。

2. 城镇化发展的趋势尽管中国的城镇化发展取得了巨大的成功,但仍然存在一些问题和挑战。

为了顺利推进城镇化进程,中国需要在以下几个方面努力。

2.1 加强城市规划与土地管理城市规划和土地管理是城镇化发展的基础和保障。

中国需要加强对城市规划的科学研究和规划实施,合理安排城市的用地结构和空间布局,避免城市拥堵、资源浪费等问题的出现。

2.2 提高农村地区基础设施建设水平农村地区的基础设施建设是城镇化发展的重要环节。

中国需要加大对农村地区基础设施建设的投资力度,提高农村地区的交通、水电、通信等基础设施建设水平,使得农村地区能够更好地融入城市经济圈。

城市化对农村经济增长的影响近年来,中国的城市化进程日益加速,大量人口涌入城市,农村地区也在迅速发展。

城市化对农村经济增长产生了重要的影响。

本文将探讨城市化对农村经济增长的几个方面影响,并提出相关建议。

首先,城市化为农村经济增长提供了市场。

随着城市化的发展,城市人口不断增加,对农产品的需求也在不断扩大。

农村地区可以通过向城市出售农产品获得更多利润。

城市提供了丰富的销售渠道,农产品能够更便捷地进入市场,农民的收入也得到了提高。

其次,城市化为农村地区的产业发展提供了机会。

随着城市化的推进,许多企业纷纷将生产基地转移到农村地区,利用农村廉价劳动力和土地资源。

这样一来,农村地区的产业结构逐渐得到改善,从单一的农业经济向工业、服务业等多元化发展。

通过城市化,农村地区的经济增长水平得到了显著提高。

再次,城市化提供了农村人口的就业机会。

随着农村人口流入城市,他们能够获得更广阔的就业机会。

城市化带动了城市建设和服务业发展,需要大量劳动力参与。

农村人口通过在城市就业,获得了更高的收入和更好的福利待遇。

这不仅提高了农村人口的生活水平,也为农村经济增长提供了动力。

然而,城市化对农村经济增长也存在一些负面影响。

首先,城市化吸引了大量农村劳动力流入城市,导致农村劳动力短缺。

农村地区农业生产力下降,食品供给不足, agricultural sector suffers. 其次,城市化导致农村资源匮乏,土地被城市开发用地占用,农田面积减少,这对农业发展造成了一定的困扰。

同时,城市化还带来了环境污染和生态破坏等问题,对农村地区的可持续发展产生了负面影响。

针对上述问题,应采取一系列措施来促进农村经济的可持续发展。

首先,政府应加大对农业的支持力度,提高农产品的生产效率,增加农民收入。

其次,应加强农村人才培养,提高农业的科技水平,推动农业现代化。

同时,加强农村基础设施建设,提高农民生活水平,促进农村地区的发展。

另外,应加强农村与城市的合作,通过农产品加工、农村旅游等方式,实现农村经济与城市经济的共同发展。

中国城镇化对农业发展的影响《中国城镇化对农业发展的影响》随着中国经济的快速发展,城镇化进程不断加速。

这一进程在为中国带来诸多机遇和改变的同时,也对农业发展产生了深远的影响。

这种影响是多方面的,既有积极的推动作用,也存在一些需要关注和解决的问题。

城镇化带来了农村劳动力的转移。

在城镇化的浪潮中,大量农村劳动力涌入城市,寻求更好的就业机会和生活条件。

这在一定程度上改变了农村的人口结构。

一方面,农村劳动力的减少使得农业生产面临劳动力短缺的问题,一些地区甚至出现了土地撂荒的现象。

另一方面,劳动力的转移也为农业的规模化经营创造了条件。

那些留在农村从事农业生产的农户有机会扩大经营规模,提高农业生产的效率和效益。

城镇化推动了农业产业结构的调整。

在城镇化进程中,居民的消费需求发生了变化,对农产品的种类、质量和安全性提出了更高的要求。

为了适应市场需求,农业产业结构逐渐从传统的以粮食生产为主,向多元化、特色化、优质化的方向发展。

例如,水果、蔬菜、花卉等经济作物的种植面积不断扩大,养殖业、农产品加工业等也得到了快速发展。

这种产业结构的调整,提高了农业的附加值,增加了农民的收入。

城镇化促进了农业科技的推广和应用。

城市拥有丰富的科技资源和人才优势,随着城镇化的推进,这些科技资源和人才逐渐向农村渗透。

农业科技的推广和应用,提高了农业生产的效率和质量。

例如,新型的农业种植技术、养殖技术、病虫害防治技术等在农村得到广泛应用,使得农业生产更加科学化、规范化。

同时,城镇化也促进了农业信息化的发展,农民能够通过互联网及时获取市场信息、农业技术信息等,更好地指导农业生产和经营。

城镇化加速了农业现代化的进程。

城镇化带来了资金、技术和管理经验等要素向农村的流动,为农业现代化提供了有力的支持。

现代化的农业机械设备、灌溉设施、温室大棚等在农村得到广泛应用,提高了农业生产的机械化、自动化水平。

此外,城镇化也推动了农村土地制度的改革和创新,促进了土地的流转和集中经营,为农业的规模化、集约化发展创造了条件。

城市化对农业生产的影响随着经济的发展和人口的增加,城市化成为现代社会的一种趋势。

城市的建设和发展给人们带来了繁荣和便利,但是也对农业生产带来了一定的影响。

在这篇文章中,我们将探讨城市化对农业生产的影响,并讨论其可能带来的利与弊。

首先,城市化对农业生产带来了一定的利益。

随着城市扩张,农业土地减少,但是农民可以通过向城市供应农产品来获取更高的利润。

城市化使农产品更加便捷地进入市场,农民能够获得更好的销售机会和更高的收益。

同时,城市化也提供了多样化的需求和市场,农民可以通过专业市场或者农业合作社等方式改善其产品的附加值。

在这个过程中,农民通过技术的改进和市场信息的获取,能够提高农业生产的效益。

其次,城市化对农业生产也带来了一些挑战和问题。

城市扩张导致土地被开发用于城镇建设,农地被逐渐削减。

这使得农民面临着土地资源的稀缺问题。

农田越来越少,农民不得不面对经营面积缩小、农业生产减少的困境。

此外,城市化带来的环境污染和资源消耗也会对农业生产带来负面影响。

工厂的排放和城市的废弃物对农田和水资源的污染,使农产品的质量和安全受到威胁。

为了解决这些问题,城市化时代需要采取相应的措施。

一方面,政府可以实施土地保护政策,合理规划和利用土地资源,保留足够的农地用于农业生产。

土地使用权的划分和保护可以促进农民对土地的投资和农业生产的稳定性和可持续性。

另一方面,政府可以鼓励和推动农业的技术创新,提高农业生产的效率和收益。

农业科技的进步可以弥补土地资源的减少,通过精细农业管理和智能化农业技术,提高农业生产的质量和产量。

随着城市化进程的不断推进,农业生产也面临着更多的机遇和挑战。

城市化为农业提供了更多的市场和需求,同时也加剧了土地资源的稀缺和环境污染的问题。

解决这些问题需要政府、农民和科技的共同努力。

政府可以通过制定合理的政策和措施来促进农业的可持续发展,农民可以通过技术创新和市场化运作来提高农业生产的效益,科技可以提供先进的农业技术和解决方案来应对城市化带来的挑战。

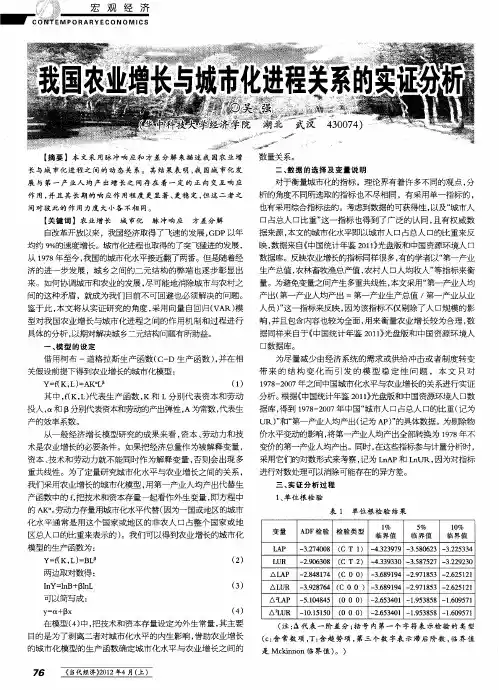

我国农业增长与城市化关系的现状分析吴强摘要:改革开放以来,我国农业与城市化发展都取得了较大的成就。

在这30几年的时间里,第一产业的总产出增长了约27倍,城市化水平也基本翻了两番。

但是随着经济的进一步发展,城乡之间的二元结构逐步彰显出来。

如何协调城市和农业的发展,尽可能地消除城市与农村之间的对立矛盾,就成为我们目前不可回避也必须解决的问题。

本文介绍了自改革开发以来我国农业和城市化发展的基本情况,详细列举各项数据,以期对二者间的关系分析有所助益。

关键词:农业增长,城市化,城市化弹性一、引言中国是个农业大国,拥有7亿多的农民,无论是从保持经济持续增长,还是从国家稳定的角度出发,农业的持续增长都是一个非常重要的议题。

所谓城市化,是二元经济社会结构转变过程中所呈现的现象,而二元经济社会结构转变则是指经济由不发达的二元分割状态向较发达的一体化经济过渡。

城市化是合力的作用,是多种因素共同作用的结果,它的产生和发展与一系列经济社会变量相关。

反过来,城市化水平的提高又会影响到这些变量。

其中,需求的变化和劳动力就业转变就是两个非常典型的直接影响作用因素,用一句话可以对其进行概括:城市化以需求的变化为源,以农业劳动力向其他产业的转移为果。

这就或多或少在某种程度上对农业的发展产生了一定的影响。

如何协调城市和农业的发展,尽可能地消除城市与农村之间的对立矛盾,就成为我们目前不可回避也必须解决的问题。

二、我国农业发展基本概况在建国后的60几年里,特别是改革开放以来,由于正确制定和贯彻执行了各项农村政策,加强了各种技术措施的推广应用,我国的农业增长迅速,取得了举世瞩目的成就。

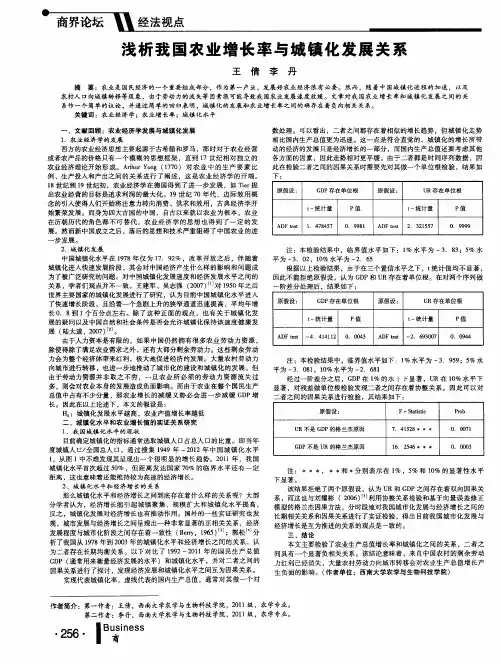

图1 1952—2007年我国第一产业总产值柱形图1、主要农产品产量飞速上升,为城市化发展提供了良好的保障条件1949年至2007年,中国粮食产量由1亿多吨增加到5亿吨以上,增产粮食近4亿吨,年均增产690多万吨。

粮食人均产量在1952年仅有288kg,1978年为319kg,到2007年达到390kg以上。

同时,其他主要农产品,诸如棉花、猪牛羊肉、油料、水产品、牛奶等的人均占有量也得到了大幅增长。

新中国致力于减少贫困人口数量,取得了显著的成绩,2007年其贫困人口不足1000万,而这一数字在1978年高达2.5亿。

农业产量的飞速发展使人民基本生活有了保证,不再担心忍饥挨饿,也使国家不再受基础农产品不足的制约,可以放开手脚进行城市化建设。

另外,丰裕的农产品为城市化发展提供了廉价的基础原材料,有利于城市化进程的加快。

2、农业生产条件得到了较大的改善,促进农业生产力的提高,为城市化发展保驾护航建国以来,农业物质技术设备发生了翻天覆地的变化,从无到有,从少到多,极大地改善了中国农业生产条件。

从数据上看,与1952相比,2008年农业机械总动力增长了307倍;农用大中型拖拉机增长了1577倍;小型手扶拖拉机由几百台上升到1619万台,农用排灌柴油机和渔用机动船也有上百倍的增加。

农作物播种总面积和有效灌溉面积虽然没有什么变化,但是年度化肥的施用量却从1952年的7.8万吨增加到2008年的5107.8万吨。

乡村办的水电站数量虽然有所下降,但是发电能力却上升了几十倍,并且农村用电量也上升到了2008年的5509.9亿千瓦时。

生产条件的改善,促使农业生产率大幅增长,也拉动了服务于农业生产条件建设的相关制造业的发展,促进了城镇工业的发展。

生产条件的改善,增加了农民收入,也丰富了农业产品,有利于解放农村剩余劳动力,促进他们向城镇转移,对城市化进程起到推动的作用。

3、农业经济的壮大后向工业提供了大量的资金积累,有利于加快城市化进程自1953年起,中国开始实施粮食统购统销政策,据专家测算,在1950—1978年的29年中,政府通过工农产品剪刀差大约取得5100亿元收入。

同期农业税收789亿元,扣除财政支农支出1577亿元,政府通过征收制度提取农业剩余净额4500亿元。

平均每年从农业部门获得的资金净额在155亿元左右。

1979—1994年的16年间,政府通过工农产品剪刀差从农民那里取得了大约15000亿元收入。

同期农业税收总额1755亿元,各项支农支出3769亿元,政府通过农村税费制度提取农业剩余约12986亿元,平均每年从农业部门流向城市工业部门的资金高达811亿元。

虽然近年来国家加大对农业的支持力度,甚至取消了农业税,但是早期的农业发展还是向工业提供了大量的资金积累。

这种政策导向无疑是利用农业发展城市化,促进城市化增长。

4、农村劳动力逐步转移,直接推动了城市化进程中国农村劳动力实现了逐步转移。

1952年,中国农村人口占总人口比重高达87.5%,直至1981年这一比重才降至79.84%;2000年农村人口比重降至63.8%,2007年进一步降到了55.06%。

虽然仍比世界同期平均水平略高,但差距大大缩小了。

与此同时,农民收入得到了显著提高。

1978年,中国农村居民人均纯收入仅为133.6元,1994年首次突破千元大关(1221元),1996年是农民收入增长最快的一年,年增长率达到了9%。

到2005年,中国农村居民人均纯收入突破3000元,是1978年的26.8倍,达到3254.9元。

截至2007年底,我国农村居民人均收入达到了4140元的历史新高,是1978年的近31倍。

三、60年来中国的城市化发展中国城市化进程呈现波浪状态,总体上成稳定上升的趋势,但其发展水平还是较低的,直到2000年左右,城市化水平才有了较快的提升。

迄今为止,中国的城市化水平还不足50%,远低于发达国家的水平。

其中,城市人口增长率和农村人口增长率在早期相互交替变化后,在1974年后农村人口增长率就一直低于城镇人口增长率,这也是在后期我国城市化水平获得较快提高的主要原因。

总体来说,我国的城市化发展情况可以以1978年改革开放为界分为两个大的阶段。

图2 中国城市化弹性1、1978年以前1950年至1978年间,结合农村人口增长率、城市人口增长率和城市化水平的变化规律来看,中国的城市化进程经历了3个阶段。

(1)1951—1959年。

在此9年间,农村人口增长率基本上维持在1%-2%之间,没有什么多大的波动;城镇人口增长率虽然在1956年越接近于0%,总体上来说波动不是很大,9年间的平均增长率为7.1%;城市化弹性的变化情况有点类似于城镇人口增长率的变化情况,总体上来说是平缓的,但相对于农业人口增长率的变化情况而言有一定的波动,并且这一时期平均的城市化弹性为3.5808;城市化水平也在稳步上升,城市化水平从1949年的10.64%上升到1959年底的18.41%。

(2)1960—1966年。

这一阶段最为明显的特点是农村人口增长率、城市人口增长率和城市化水平的变化波动起伏较大。

城市人口的增长率最高达到了15.4%,最低为-8.2%;农村人口增长率在1960年首次出现为负,最低达到-3.8%,最高达到5.4%;城市化弹性最低为-3.81,最高为5.84,在1965年之后才趋于稳定,降到0—1之间,这一时期的城市化弹性平均为0.63;城市化水平也在1960年底首次出现下降的趋势,到1966年底上升到17.9%。

(3)1967—1977年。

这一时期,农村人口增长率、城市人口增长率、城市化弹性和城市化水平较以前相比都呈现出缓慢下降的态势。

城市化弹性平均为0.92;城市人口增长率稳定在2%左右;农村人口增长率在11年间从2.92%降到1.20%;城市化水平也从17.86%降到17.55%。

2、1978年以后从1979年开始,中国的城市化进入了一个稳定上升的发展时期。

(1)1978—1986年。

这段时期,农业人口增长率曾两度为负,但变化不大,徘徊在-0.5%到0.9%之间;城市人口增长率却有一定的起伏,波动在3.49%-7.83%之间;这一时期的平均城镇化弹性达到4.4084的高水平;城市化水平也出现加速发展的趋势,9年的时间城市化水平提高了8.4%,平均每年提高约1个百分点。

(2)1987—1998年。

在这个阶段,城市人口增长率在绝大多数的年份都呈现下降的趋势;并且农村人口增长率降得更低;平均城镇化弹性为2.5041;城市化的发展步伐较前一个阶段相比明显放缓,在1991年还呈现出下降趋势,11年的时间城市化水平才提高约5个百分点。

(3)1999—2007年。

这一期间可能是受1998年特大洪水灾害的余波影响,农村人口增长率、城市人口增长率、城市化弹性和城市化水平在1999年出现一个明显的波动,其他时间都呈现稳定发展态势。

农村人口增长率一直处于负增长阶段,农村人口的绝对数量一直下降,9年减少9288万人(相对于1999年来说),平均每年递减1.9%;城市人口增长率与城市化弹性都略显下降;城市化水平却处于快速上升阶段,8年时间上升了14.5个百分点,到2007年底上升到44.94%,平均每年提高约2%,这是自建国以来我国城市化进程步伐最快的时期。

中国城市化水平的迅速提升,为农业发展提供了良好的契机。

一是吸纳了大量农村剩余劳动力,为农业增长提供了“非农”途径,也带来了农村“走出去”的信息。

二是城市化的发展,为规模化、机械化经营提供了条件。

城市化所吸纳的农村剩余劳动力其耕地能够转移到种植大户手中,有利于种植大户改善农业经营管理模式,也有利于他们对农田进行投资。

三是城市化的发展,增加了对肉蛋奶等农产品的需求,增加了农民的收入。

此外城市化进程的加快,对于农业科技推广、技术创新、农产品更新、以工补农等具有直接的推动作用。

四、结语从中国农业发和城市化进程的发展历程看,二者发展水平均较快。

农业与城市化发展交织在一起,相互影响,协同发展。

农业发展的滞后不能给城市提供资源必将阻碍城市化进程,同样城市化进程裹足不前也制约农业经济的发展。

对此,本文提出以下假设:第一,农业增长与城市化之.间是相互影响的,其影响虽然有正有负,但是二者在长期发展上是协同共进的;第二,农业增长对城市化进程具有推动作用;第三,城市化的发展对农业增长也具有推动作用。

对于上述假设,笔者将在后续的研究中进行实证分析,验证上述假设的真伪。

【参考文献】[1]Henderson J. V. Urbanization, Economic Geography, andGrowth[J].Handbook of Economic Growth,2003,Vol.1.[2]Kevin, Honglin Zhang, Shunfeng Song. Rural-urban migration and urbanization in China: Evidence from time-series and cross-section analyses[J].China Economic Review, 2003, Vol 14(3).[3]Luisito Bertinelli and EricStrobl. Urbanization, Urban Concentration and Economic Growth in Developing Countries[N].Core discussion paper,2003,No.03/14.[4]Luisito, Bertinelli, Duncan Black. Urbanization andgrowth[J].Journal of Urban Economics , 2004 , Vol 56.[5]Vernon Henderson. The Urbanization Process and Economic Growth. The So-What Question[J]. Journal of Economic Growth, Volume 8, Number 1, Mar, 2003.。