北京版-语文-高一-语文3.9《洛阳牡丹记》素材 《洛阳牡丹记》白话译文

- 格式:doc

- 大小:44.50 KB

- 文档页数:5

洛阳牡丹记久闻洛阳牡丹甲天下,四月之初,随团出行赏牡丹。

洛阳春来早,我们这些西北人一下车就明显的感到气温的燎人。

从黄土高原下来,一路春风骀荡,身着夹衣,感觉尚可,可是一到洛阳城市,就感觉穿着多了。

导游说我们来的正好,这样的天气正是观赏牡丹的适宜天气。

为了观赏牡丹,即使热些,也无所谓,我们的不适倒不在话下。

导游引导我们来去匆匆,先后去了两个地方观赏牡丹,一个是洛阳神州牡丹园,一个是洛阳王城牡丹园。

这两个牡丹园共同的特点是集牡丹文化与历史文化、人文园林与自然园林为一体,游人之多,可以说是洛阳最为繁华地段,从另外的一个角度来说就是洛阳的中心。

我们入城一眼就可以看到的宣传广告就是牡丹的图片,沿街都是,美不胜收,目不暇接。

也许我们来的尚早,大批的牡丹还没有开放,只是少量的牡丹已经绽放清香,展示芳颜。

虽然很少,但是也让我们感到不虚此行。

因为不光亲眼看到了花姿硕大,清香扑鼻的牡丹,而且也感到浓浓的牡丹文化。

牡丹作为观赏植物栽培,则始于南北朝,据说产地在汉中,至今有一千五百多年的历史。

而洛阳牡丹的人工栽培则始于隋,盛于唐,甲天下于北宋。

察看洛阳牡丹历史,让其闻名天下的有这么几个重要人物:一个是隋炀帝,一个是宋单父,一个是唐玄宗,再一个就是欧阳修。

隋炀帝的贡献在于开始广泛栽培,给予了牡丹一个展现的机会;宋单父的贡献是有“幻世之绝艺”,种的牡丹,红白斗色,变异千种,姹紫嫣红,冠盖绝世,被时人尊称为“牡丹之父”;唐玄宗以皇帝之威,让宋单父到骊山种了一万多本,颜色不相同(《龙城录》);让大诗人李白做诗,歌咏了牡丹,赞颂贵妃之美;上行下好,大文人“刘禹锡也有歌咏:“唯有牡丹真国色,花开时节动京城。

”描写了当时帝都长安欣赏牡丹的盛况。

北宋文人官居宰相职位的欧阳修著有《洛阳牡丹记》,是世界上第一部具有重要学术价值的牡丹专著,为牡丹研究推广及发展做出了杰出的贡献,为世人广为知晓,由此洛阳牡丹更为知名。

牡丹花色多样,已拥有黑、红、黄、绿、白、紫等9大色系的牡丹品种1100多个,数量达4000多万株。

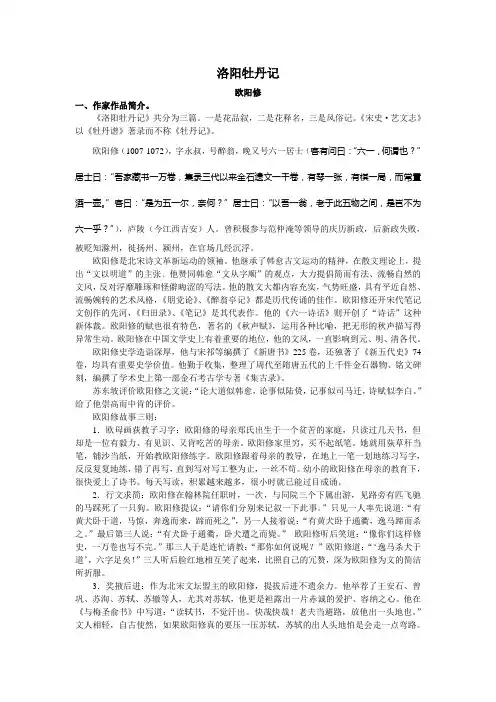

洛阳牡丹记欧阳修一、作家作品简介。

《洛阳牡丹记》共分为三篇。

一是花品叙,二是花释名,三是风俗记。

《宋史·艺文志》以《牡丹谱》著录而不称《牡丹记》。

欧阳修(1007-1072),字永叔,号醉翁,晚又号六一居士(客有问曰:“六一,何谓也?”居士曰:“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶。

”客曰:“是为五一尔,奈何?”居士曰:“以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?”),庐陵(今江西吉安)人。

曾积极参与范仲淹等领导的庆历新政,后新政失败,被贬知滁州,徙扬州、颍州,在官场几经沉浮。

欧阳修是北宋诗文革新运动的领袖。

他继承了韩愈古文运动的精神,在散文理论上,提出“文以明道”的主张。

他赞同韩愈“文从字顺”的观点,大力提倡简而有法、流畅自然的文风,反对浮靡雕琢和怪僻晦涩的写法。

他的散文大都内容充实,气势旺盛,具有平近自然、流畅婉转的艺术风格,《朋党论》、《醉翁亭记》都是历代传诵的佳作。

欧阳修还开宋代笔记文创作的先河,《归田录》、《笔记》是其代表作。

他的《六一诗话》则开创了“诗话”这种新体裁。

欧阳修的赋也很有特色,著名的《秋声赋》,运用各种比喻,把无形的秋声描写得异常生动。

欧阳修在中国文学史上有着重要的地位,他的文风,一直影响到元、明、清各代。

欧阳修史学造诣深厚,他与宋祁等编撰了《新唐书》225卷,还独著了《新五代史》74卷,均具有重要史学价值。

他勤于收集,整理了周代至隋唐五代的上千件金石器物、铭文碑刻,编撰了学术史上第一部金石考古学专著《集古录》。

苏东坡评价欧阳修之文说:“论大道似韩愈,论事似陆贽,记事似司马迁,诗赋似李白。

”给了他崇高而中肯的评价。

欧阳修故事三则:1.欧母画荻教子习字:欧阳修的母亲郑氏出生于一个贫苦的家庭,只读过几天书,但却是一位有毅力、有见识、又肯吃苦的母亲。

欧阳修家里穷,买不起纸笔。

她就用荻草秆当笔,铺沙当纸,开始教欧阳修练字。

欧阳修跟着母亲的教导,在地上一笔一划地练习写字,反反复复地练,错了再写,直到写对写工整为止,一丝不苟。

牡丹原文翻译及赏析牡丹原文翻译及赏析(集合15篇)牡丹原文翻译及赏析1原文牡丹唐代:皮日休落尽残红始吐芳,佳名唤作百花王。

竞夸天下无双艳,独立人间第一香。

译文落尽残红始吐芳,佳名唤作百花王。

所有的花凋谢之后牡丹才开始吐芳露蕊,她被人唤作百花之王。

竞夸天下无双艳,独立人间第一香。

所有人都夸它的花姿天下第一,百花之中香艳无双。

注释落尽残红始吐芳,佳名唤作百花王。

残红:凋落的话。

竞夸天下无双艳,独立人间第一香。

竞夸:夸耀争竞。

赏析晚唐现实主义诗人皮日休著有《牡丹》:落尽残红始吐芳,佳名唤作百花王。

竞夸天下无双艳,独立人间第一香。

这首诗,如果单从字面上理解,只是夸奖牡丹“一花独放,独香天下”的好词而已。

私下以为,鉴赏文学作品,一定要从作者的身份乃至当时的历史环境去思量、细琢磨,方有心得。

大家知道,皮日休,是现实主义诗人,他出身贫苦家庭,对晚唐黑暗现实不满。

他认为“古之置吏也。

将以逐盗;今之置吏也,将以为盗。

(《鹿门隐书》)”他肯定人民可以反抗暴君,国君如“有不为尧舜之行者,则民扼其吭,捽其首,辱而逐之,折而族之,不为甚矣。

(《原始》)”唐僖宗乾符五年(878),皮日休参加了黄巢起义军。

黄巢入长安称帝,皮日休任翰林学士。

他曾把农民起义领袖黄巢奉为“圣人”。

他说:“欲知圣人姓,田八二十一;欲知圣人名,果头三屈律。

”由此,可看出他对农民起义领袖的敬慕之情。

这首歌颂牡丹的诗,从表面看,他赋于牡丹以坚强的性格,描写它敢于在晚春末日一花独放,花中称王的高大形象和气魄,颇似唐末农民起义领袖黄巢写的《不第后赋菊》诗:“待到秋来九月八,我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”的题旨。

黄巢写自己敢于藐视李唐王朝,决心推翻李唐王朝的气魄。

皮口休这首《牡丹》诗,又似在通过花王牡丹暗示农民起义领袖,从而歌颂黄巢敢于反抗现实称王天下的气魄和革命精神。

“落尽残红始吐芳。

”起句一下子把人们引向一个春色将阑的尾声世界,使人看到落红遍地,一片残败狼藉的景象,让人感到落红难缀,惋惜春天即将逝去。

欧阳修的文学成就文章欧阳修倡导的诗文革新在本质上是针对五代文风和宋初西昆体的,可是欧阳修的文学理论和创作实践都与柳开以来的复古派文论家有很大的不同。

在欧阳修主持文坛以前,以西昆体为代表的文风已经受到严厉的批评。

欧阳修在反对西昆体的同时,还反对“太学体”。

欧阳修对文与道的关系持有新的观点。

首先,欧阳修认为儒家之道是与现实生活密切相关的。

其次,欧阳修文道并重。

此外,他还认为文具有独立的性质。

这种文道并重的思想有两重意义:一是把文学看得与道同样重要,二是把文学的艺术形式看得与思想内容同样重要,这无疑大大地提高了文学的地位。

柳开等人以韩愈相号召,主要着眼于其道统,而欧阳修却重于继承韩愈的文学传统。

欧阳修自幼喜爱韩文,后来写作古文也以韩、柳为学习典范,但他并不盲目崇古,他所取法的是韩文从字顺的一面,对韩、柳古文已露端倪的奇险深奥倾向则弃而不取。

同时,欧阳修对骈体文的艺术成就并不一概否定,对杨亿等人“雄文博学,笔力有馀”也颇为赞赏。

这样,欧阳修在理论上既纠正了柳开、石介的偏颇,又矫正了韩、柳古文的某些缺点,从而为北宋的诗文革新建立了正确的指导思想,也为宋代古文的发展开辟了广阔的前景。

欧阳修早年为了应试,对骈俪之文下过很深的功夫,同时也认真研读韩文,为日后的古文写作打好了基础。

他在洛阳结识尹洙后,便有意识地向尹学习简洁谨严的古文手法,并以古文为主要的文体进行写作,但也注意形式的多样化。

欧阳修对待写作的态度极为严肃,往往反复修改才定稿。

深厚的学养和辛勤的实践使他的散文创作取得了卓越的成就。

欧阳修的散文内容充实,形式多样。

无论是议论,还是叙事,都是有为而作,有感而发。

他的议论文有些直接关系到当时的政治斗争,例如早年所作的《与高司谏书》,揭露、批评高若讷在政治上见风使舵的卑劣行为,是非分明,义正辞严,充满着政治激情。

又如庆历年间所作的《朋党论》,针对保守势力诬蔑范仲淹等人结为朋党的言论,旗帜鲜明地提出“小人无朋,唯君子则有之”的论点,有力地驳斥了政敌的谬论,显示了革新者的凛然正气和过人胆识。

牡丹原文翻译及赏析15篇牡丹原文翻译及赏析15篇牡丹原文翻译及赏析1惆怅阶前红牡丹,晚来唯有两枝残。

明朝风起应吹尽,夜惜衰红把火看。

新昌窦给事宅南亭花下作寂寞萎红低向雨,离披破艳散随风。

晴明落地犹惆怅,何况飘零泥土中。

翻译惆怅地看着台阶前的红牡丹,傍晚到来的时候只有两枝残花还开着。

料想明天早晨大风刮起的时候应该把所有的花都吹没了,在夜里我对这些衰弱的却红似火的花产生了怜悯之心,拿着火把来看牡丹花。

暮春时节冷雨萧瑟,牡丹花萼低垂,花瓣纷纷飘落,随风飞散,再也没有人来关心她寂寞凄凉的处境。

纵然是晴明天气里,残花落地犹觉得惆怅,何况在风雨之中,飘零在污泥烂土之中更觉得惨不忍睹。

注释惆怅:伤感,愁闷,失意。

阶:台阶。

残:凋谢。

明朝:明天。

衰:枯萎,凋谢。

红:指牡丹花。

把火:手持火把。

萎红:枯萎的花。

离披:纷纷下落貌。

破艳:谓残花。

晴明:一作“晴天”。

飘零:凋谢;凋零。

赏析在群芳斗艳的花季里,被誉为国色天香的牡丹花总是姗姗开迟,待到牡丹占断春光的时候,一春花事已经将到尽期。

历代多愁善感的诗人,对于伤春惜花的题材总是百咏不厌。

而白居易《惜牡丹花二首》却在无数惜花诗中别具一格。

人们向来在花落之后才知惜花,这组诗第一首却一反常情,却由鲜花盛开之时想到红衰香褪之日,以“把火”照花的新鲜立意表现了对牡丹的无限怜惜,寄寓了岁月流逝、青春难驻的深沉感慨。

全诗虽然只有短短的四句,但文气跌宕回环,语意层层深入。

首句开门见山,点出题意:“惆怅阶前红牡丹”,淡淡一笔,诗人的愁思,庭院的雅致,牡丹的红艳,都已历历分明。

“惆怅”二字起得突兀,造成牡丹花似已开败的错觉,立即将读者引入惜花的惆怅气氛之中。

第二句却将语意一转:“晚来唯有两枝残。

”强调到晚来只有两枝残败,读者才知道满院牡丹花还开得正盛。

“唯有”、“两枝”,语气肯定,数字确切,足见诗人赏花之细心,只有将花枝都认真数过,才能得出这样精确的结论,而“唯有”如此精细,才见出诗人惜花之情深。

高中语文--打印版

洛阳牡丹记

是我国现存最早的牡丹专书。

为宋代欧阳修所撰。

共计有三篇,《花品序》、《花释名》、《风俗记》三篇。

书中列举牡丹品种24种,是历史上第一部具有重要学术价值的牡丹专著。

有人说:“牡丹花神是欧阳修,他遍历洛阳城中十九个花园,寻觅牡丹佳品,写出第一部栽培牡丹的书《洛阳牡丹记》。

”牡丹原产我国西北部,秦岭和陕北山地多野生。

在我国栽培历史悠久,南北朝时已成为观赏植物。

唐时盛栽于长安,白居易诗曰“花开花落二十日,一城之人皆若狂”。

刘禹锡诗曰“惟有牡丹真国色,花开时节动京城。

”宋时称洛阳牡丹为天下第一,故牡丹又名洛阳花。

Word打印版。

《洛阳牡丹记》

文学常识

欧阳修,字,号,晚年又号,谥,是(朝代)文学家、史

学家,与代的、,代的苏洵、苏辙、、曾巩合称

“”。

二、重点字音

1.瘿( )木

2.美恶( )隔并

3.旌( )其所异者

4.潜( )溪绯( )

5.一擫

( )红 6.鹤翎( )红 7.莲花萼( ) 8.魏相仁溥( )家 9.斫( ) 10.十数缗( ) 11.鬻( )其园 12.张幄( )帟( )

13.衙校( ) 14.棠棣() 15.藉( )覆 16.篦()子

17.畦塍( ) 18.蘸()杀

三、解释下列加点字词,并翻译全句。

1.皆彼土之尤杰者,然来洛阳,才得备众花之一种,列第不出三已下,不能独立于洛花敌。

2.予甚以为不然。

……;又况天地之和气,宜遍被四方上下,不宜限其中以自私。

3.夫中与和者,有常之气。

其推于物也,亦宜为有常之形。

4.洛阳之俗,大抵好花。

春时,城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然。

5.以菜叶实竹笼子藉覆之,使马上不动摇。

以蜡封花蒂,乃数日不落。

四、思考题

1.文中第三段“说者”认为洛阳牡丹之美缘于什么?欧阳修怎么看待“说者”的观点?

2.以“至牡丹则不名,直曰花”为引子,说说你对“名气”的看法。

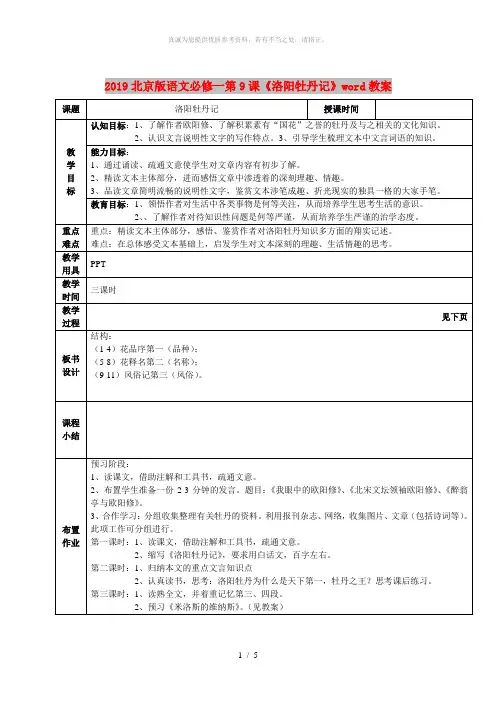

《洛阳牡丹记》教案2一、教学目标及重点难点1.知识与技能⑴了解作者欧阳修、了解积累素有“国花”之誉的牡丹及与之相关的文化知识。

⑵认识文言说明性文字的写作特点。

⑶引导学生梳理文本中文言词语的知识。

2.方法与过程⑴通过诵读、疏通文意使学生对文章内容有初步了解。

⑵精读文本主体部分,进而感悟文章中渗透着的深刻理趣、情趣。

⑶品读文章简明流畅的说明性文字,鉴赏文本涉笔成趣、折光现实的独具一格的大家手笔。

3.情感、态度与价值观⑴领悟作者对生活中各类事物是何等关注,从而培养学生思考生活的意识。

⑵了解作者对待知识性问题是何等严谨,从而培养学生严谨的治学态度。

4.教学重点:精读文本主体部分,感悟、鉴赏作者对洛阳牡丹知识多方面的翔实记述。

5.教学难点:在总体感受文本基础上,启发学生对文本深刻的理趣、生活情趣的思考。

二、教学过程1.预习阶段⑴读课文,借助注解和工具书,疏通文意。

有不能独立解决的疑点(如:意思无法疏通的地方),可在小组内研讨。

如还不能解决,可以把问题汇总,留待课上解决。

在阅读中,如有所感,可加注旁批。

⑵布置学生准备一份2-3分钟的发言。

题目:《我眼中的欧阳修》、《北宋文坛领袖欧阳修》、《醉翁亭与欧阳修》⑶分组收集整理有关牡丹的资料。

利用报刊杂志、网络,收集图片、文章(包括诗词等)。

此项工作可分组进行。

2.课堂活动⑴学生展示预习成果①学生介绍欧阳修及相关材料,并梳理整合。

使学生对欧阳修生平及思想有一个较全面的了解。

②用PPT形式展示收集整理的有关牡丹的资料。

⑵逐段诵读课文,质疑段内无法理解之处,由学生做出旁批。

⑶老师和学生一道解决疑难问题,疏通整合文章中应重点掌握的实词、虚词。

以下这些可作为重点。

实词:备、第、见、齿、名、乖、有常、假、旌、斫、鬻、直虚词:者、而、其、以、乃⑷研读、讨论课文一共有11个自然段,这11个自然段分别写了什么内容?设置问题:①为什么洛阳牡丹是牡丹之王?②洛阳牡丹被誉为牡丹之王是缘于个性,你认为它的个性表现在什么地方?③“魏紫”、“姚黄”在洛阳牡丹中的地位以及它们的特点?④历代咏赞牡丹的诗很多,何以欧阳修言“未闻有以名著者”?⑤作者从哪几个方面说明洛阳牡丹给洛阳人带来的特殊生活内容?参考答案:1—3段,主要写牡丹的品种,突出洛阳牡丹是牡丹之王,并进一步说明在洛阳牡丹是花中之王。

牡丹原文翻译及赏析牡丹原文翻译及赏析在日常的学习、工作、生活中,大家都收藏过自己喜欢的古诗吧,古诗有固定的诗行,也会有固定的体式。

那么什么样的古诗才更具感染力呢?下面是小编精心整理的牡丹原文翻译及赏析,希望对大家有所帮助。

原文翻译及赏析1:原文:幸自同开俱阴隐,何须相倚斗轻盈。

陵晨并作新妆面,对客偏含不语情。

双燕无机还拂掠,游蜂多思正经营。

长年是事皆抛尽,今日栏边暂眼明。

译文:很庆幸这些牡丹花开时,枝叶俱茂,所以花朵隐约依稀,它们也毋须互相依倚着争奇斗艳,以轻盈相比。

清晨到来时一朵朵花儿都像新妆的面庞一样,对着赏花的宾客偏偏都含着羞怯不语的深情。

没有心机的双燕时时从花上掠过,多情的游蜂却正在花间盘旋采蜜。

多年来我已懒于过问世事,令天在栏边看到这些牡丹,禁不住眼光暂时明亮起来。

注释:阴隐:一作“隐约”。

牡丹花开时,枝叶已盛,故云隐约。

相倚:指花枝互相依倚支撑。

斗:争斗比较。

陵晨:凌晨,清晨。

并作:同作。

无机:没有心机,无意。

多思:多情。

经营:此指蜂于花间盘旋采蜜。

是事:事事,凡事。

暂眼明:眼睛为鲜花照亮。

赏析:这诗作于唐宪宗元和十年(815),当时韩愈四十八岁,在朝为考功员外郎、知制诰,后升任太子右庶子,逢牡丹花开,心情畅快,遂作此诗。

创作背景:第一联“幸自同开俱阴隐,何须相倚斗轻盈。

”写牡丹“同开俱阴隐”,不必“相倚斗轻盈”,这是指牡丹花之间同开俱隐约,还是以牡丹与别的花相比较,并未言明。

从诗意看,似指牡丹花之间可能性为大。

“幸”字流露了作者担心、紧张情绪。

“何须”则是劝告语气,正应“戏题”二字。

这联写了牡丹同开俱隐约,又写了它们之“斗轻盈”。

“阴隐”“轻盈”写牡丹的神态,但这并不轻松。

这一联里显然凝聚着韩愈内心探处的难言之隐。

清黄叔灿《唐诗笺说》认为“有比意”。

究竟是比官场中人事纠葛,还是仕途升腾降落,难以探究。

总之,韩愈似乎是将自己感慨寓于其中了,因而就格外有韵致。

第二联“凌晨并作新妆面,对客偏含不语情。

《洛阳牡丹记》白话译文(1)牡丹出丹州、延州,东出青州,南亦出越州,而出洛阳者今为天下第一。

洛阳所谓丹州花、延州红、青州红者,皆彼土之尤杰者。

然来洛阳,才得备众花之一种,列第不出三已下,不能独立与洛花敌。

而越之花以远罕识,不见齿;然虽越人,亦不敢自誉,以与洛花争高下。

是洛阳者,是天下之第一也。

语法现象:被动句不见齿已:同以翻译:牡丹产于丹州、延州,往东则有青州,南面的越州也产牡丹。

而洛阳的牡丹,现在是天下第一。

洛阳所说的丹州花、延州红、青州红等等,都是那些地方培植最好的品种,可是到了洛阳,这些花才不过充得上众多牡丹中的一种,排列次序,不会超出三等以下的范围,哪一种也不能与洛阳牡丹分庭抗礼。

而越州牡丹因产地远,很少见,当然更不为人所重视,而即便是越州人也不敢自夸,拿来和洛阳牡丹一争高下。

这样洛阳牡丹就稳稳地享有了天下第一的美誉。

(2)洛阳亦有黄芍药、绯桃、瑞莲、千叶李、红郁李之类,皆不减它出者。

而洛阳人不甚惜,谓之果子花,曰某花某花,至牡丹则不名,直曰花。

其意谓天下真花独牡丹,其名之著,不假曰牡丹而可知也。

其爱重之如此。

注释:减:不及翻译:洛阳的花也有黄芍药、绯桃、瑞莲、千叶李、红郁李之类,都不比其他地方出产的差,但洛阳人并不特别看重,称为果子花,或叫什么花什么花,而到牡丹则不称名称,就直接叫“花”。

这意思就是说天下真正的花就洛阳牡丹一种,它的名声无人不知,不借称说牡丹的名称就知道说的是它。

洛阳人对洛阳牡丹的爱就重到了这种程度。

(3)说者多言洛阳于三河间,古善地,昔周公以尺寸考日出没,测知寒暑风雨乖与顺于此。

此盖天地之中,草木之华得中气之和者多,故独与它方异。

予甚以为不然。

夫洛阳于周所有之土,四方入贡道里均,乃九州之中。

在天地昆仑磅礴之间,未必中也;又况天地之和气,宜遍被四方上下,不宜限其中以自私。

翻译:说(洛阳牡丹之所以特别好的原因)的人大都认为洛阳处于三河之间,自古就是善地,古时候周公凭借精密计量考察太阳的出没,在这里测知寒暑变化与风雨调顺与不调顺的规律,因而这里是天地的中央,草木开花得到天地中正平和之气最多,所以洛阳牡丹独与其他地方不同。

我对这种说法很不以为然。

洛阳在周朝所拥有的地域里,四方诸侯来纳贡,道里远近差不太多,是九州的中央,可是在广大无比的天地之间,洛阳未必处在正中。

又何况天地平和之气,应当是遍布四方上下的,不应是局限在某一地区之中而偏私于谁的。

(4)夫中与和者,有常之气,其推于物也,亦宜为有常之形。

物之常者,不甚美亦不甚恶。

及元气之病也,美恶隔并而不相和入。

故物有极美与极恶者,皆得于气之偏也。

花之钟其美,与夫癭木拥肿之钟其恶,丑好虽异,而得一气之偏病则均。

注释癭(yǐng)瘤子翻译:所谓中正平和,是一种普遍、一般之气,它推及到各类事物,这些事物也应是普遍、一般的形态。

事物的一般形态,是不甚美也不甚恶。

到了事物内在之气出了问题,美与恶两种因素的正常转换被阻隔,就导致事物呈现极美与极恶的不同形态,这都是缘于内在之气偏离平和。

花卉集中地表现美,瘤子肿块集中地表现恶,在丑与好方面虽然很不相同,但都缘于内在之气偏离常态,这点却是一样的。

(5)牡丹之名,或以氏,或以州,或以地,或以色,或旌其所异者而志之。

姚黄、牛黄、左花、魏花,以姓著;青州、丹州、延州红,以州著;细叶、粗叶寿安、潜溪绯,以地著;一擫红、鹤翎红、朱砂红、玉板白、多叶紫、甘草黄,以色著;献来红、添色红、九蕊真珠、鹿胎花、倒晕檀心、莲花萼、一百五、叶底紫,皆志其异者。

注释:擫(yè)名命名(动词)翻译:牡丹花的命名,或用姓氏,或用州县,或用地区,或用颜色,或显示其作为标志的某种特色。

姚黄、牛黄、左花、魏花,是以培植者的姓氏命名;青州、丹州、延州红,是以所产州县命名;细叶、粗叶寿安、潜溪绯,是以产地命名;一擫红、鹤翎红、朱砂红、玉板白、多叶紫、甘草黄,是以颜色命名;献来红、添色红、九蕊真珠、鹿胎花、倒晕檀心、莲花萼、一百五、叶底紫,都是标志其某种特色。

(6)姚黄者,千叶黄花,出于民姚氏家。

此花之出,于今未十年。

姚氏居白司马坡,其地属河阳,然花不传河阳,传洛阳。

亦不甚多,一岁不过数朵。

翻译:叫做“姚黄”的,特点是千叶黄花,出于民间姚氏之家。

这种牡丹问世,到今天不到十年。

姚氏住在白司马坡,那地方属河阳地区,但这种花不在河阳流传,却在洛阳流传。

洛阳流传的也不多,一年不过几朵而已。

(7)魏家花者,千叶肉红花,出于魏相仁溥家。

始樵者于寿安山中见之,斫以卖魏氏。

魏氏池馆甚大,传者云:此花初出时,人有欲阅者,人税十数钱,乃得登舟渡池至花所,魏氏日收十数缗。

其后破亡,鬻其园,今普明寺后林池,乃其地,寺僧耕之以植桑麦。

花传民家甚多,人有数其叶者,云至七百叶。

钱思公尝曰:“人谓牡丹花王,今姚黄真可为‘王’,而魏花乃‘后’也。

”注释:缗(mǐn)一千个钱称一缗,鬻(yù)卖翻译:魏家的花,是千叶肉红花,出于当过宰相的魏仁溥家。

起初是樵夫在寿安山中发现这种牡丹花,后砍下来卖给魏家。

魏家池塘馆阁甚大,据说这种牡丹初面世时,有想去看一眼的,每人得交十数钱,才让登舟渡池到养花的地方去看,魏家每天可收到上万钱。

后来魏家破亡,卖掉了那个园子。

现在普明寺后的林木池塘就是魏家养花的地方。

寺僧在那里耕作,来植桑种麦。

这种牡丹流传到老百姓家的很多。

有数过花瓣的,说一朵多到七百叶。

钱思公曾说:“人们说牡丹是花中之王,现在千叶姚黄真可以算作‘王’了,而魏花是‘后’。

”(8)牡丹初不载文字,唯以药载《本草》。

然于花中不为高第,与荆棘无异。

土人皆取以为薪。

自唐则天以后,洛阳牡丹始盛,然未闻有以名著者。

如沈、宋、元、白之流,皆善咏花草,计有若今之异者,彼必形于篇咏,而寂无传焉。

唯刘梦得有《咏鱼朝恩宅牡丹诗》,但云“一丛千万朵”而已,亦不云其美且异也。

谢灵运言永嘉竹间水际多牡丹,今越花不及洛阳甚远,是洛花自古未有若今之盛也。

注释:白居易有《惜牡丹》诗说:“明朝风起应吹尽,夜惜衰红把火看。

”“唯有牡丹真国色,花开时节动京城。

”(刘禹锡《赏牡丹》)元稹诗说:“可怜颜色经年别,收取朱阑一片红。

”唐朝人并不是忽略牡丹,南宋洪迈在《容斋随笔》已经指出欧阳修的片面之处。

翻译:牡丹花最早不见于文字记载,只作为药记载在《神农本草经》上,但在花里面没有很高地位,与荆棘没大差别,当地人砍来当柴火用。

自唐代武则天以后,洛阳牡丹开始兴盛,但还没有凭特殊名目著称的。

唐代如沈佺期、宋之问、元稹、白居易等人都善于吟咏花草,推想如有像今天这种独具特色的牡丹,那么他们一定会在诗作中予以表现,可是他们并没有这类诗作流传。

只是刘梦得有《咏鱼朝恩宅牡丹诗》一诗,但也只写“一丛千万朵”而已,也没有写出什么美而且特异的地方。

谢灵运说永嘉竹林中、水流边牡丹很多,但现在看到南方的牡丹比洛阳的差得很远,这足以说明洛阳牡丹自古以来没有像现在这般兴盛过。

(9)洛阳之俗,大抵好花。

春时城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然。

花开时,士庶竞为游遨,往往于古寺废宅有池台处为市,井张幄帟,笙歌之声相闻。

最盛于月陂堤、张家园、棠棣坊、长寿寺、东街与郭令宅,至花落乃罢。

翻译:洛阳百姓的习俗,是大多喜欢花,一到春天,城里不分贵贱都要插花,即便是挑担子卖苦力的也不例外。

花开的时候,士大夫和一般百姓都争着游春赏花。

往往在有亭台池塘的古庙或废宅处,形成临时街市,搭上帐幕,笙歌之声远近相闻。

最热闹的要数月陂堤、张家园、棠棣坊、长寿寺、东街与郭令宅等几处。

要到花落,街市才会撤掉。

(10)洛阳至东京六驿,旧不进花。

自今徐州李相迪为留守时始进御。

岁遣衙校一员,乘驿马,一日一夕至京师。

所进不过姚黄,魏花三数朵。

以菜叶实竹笼子藉覆之,使马上不动摇,以蜡封花蒂,乃数日不落。

翻译:洛阳到东京有六个驿站,原先洛阳并不向京城进献牡丹花。

自徐州李相迪任“留守”时,才开始向东京进献牡丹。

每年派衙校一员,乘驿马,一天一夜赶到东京。

所进献的不过是姚黄、魏花三数朵。

用菜叶把竹笼子里面垫好、盖好,使花在驿马上不动摇,用蜡把花蒂封好,就可让花几日不落。

(11)大抵洛人家家有花,而少大树者,盖其不接则不佳。

春初时,洛人于寿安山中斫小栽子卖城中,谓之山篦子。

人家治地为畦塍种之,至秋乃接。

接花工尤著者,谓之门园子。

豪家无不邀之。

姚黄一接头直钱五千。

秋时立契买之。

至春见花乃归其直。

洛人甚惜此花,不欲传,有权贵求其接头者,或以汤中蘸杀与之。

魏花初出时接头亦钱五千,今尚直一千。

注释:畦塍(chéng)塍,田间土埂。

直同值。

翻译:一般洛阳人家家有牡丹,而很少有大树的,原因是牡丹要嫁接才好,不嫁接品种会退化。

初春时,洛阳人到寿安山中砍小枝子到城里卖,称小枝子为山篦子。

人们在家里把园中土地整成一小块一小块的,栽下去,到秋天才嫁接。

精通嫁接的工人,被称作“门园子”,有钱人家都要邀请这样的人。

姚黄一个接头值到五千钱,秋天时立下契约买定,嫁接好,到春天见到开花才付给工钱。

洛阳人特爱惜这种花,不愿意公开其中的技术秘密,有位权贵想买姚黄接头(了解其中秘密),有人于是用开水把接头烫死卖给那位权贵。

魏花起初一个接头也要值到五千钱,现在也还值一千钱。