建筑结构基础第12章 地震作用与结构抗震

- 格式:ppt

- 大小:921.50 KB

- 文档页数:4

在结构钢筋工程量计算中,根据国家建筑规范图集受拉钢筋抗震锚固长度ℓae须参照钢筋种类与直径、砼强度等级与抗震等级取值。

以下为抗震等级的定义介绍:一、抗震等级是怎么样确定的?1、抗震等级:是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据烈度、结构类型和房屋高度等,而采用不同抗震等级进行的具体设计。

以钢筋混凝土框架结构为例,抗震等级划分为四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别2、地震烈度:是国家主管部门根据地理、地质和历史资料,经科学勘查和验证,对我国主要城市和地区进行的抗震设防与地震分组的经验数值,是地域概念。

抗震设防类别分为甲、乙、丁类建筑,全国大部分地区的房屋抗震设防烈度一般为8度。

3、震级是表示地震强度所划分的等级,中国把地震划分为六级:小地震3级,有感地震3-4.5级,中强地震4.5-6级,强烈地震6-7级,大地震7-8级,大于8级的为巨大地震。

二、建筑结构抗震等级的一般规定(1)多高层建筑结构的抗震措施是根据抗震等级确定的,抗震等级的确定与建筑物的类别相关,不同的建筑物类别在考虑抗震等级时取用的抗震烈度与建筑场地类别有关,也就是考虑抗震等级时取用烈度与抗震计算时的设防烈度不一定相同。

(2)建筑结构应根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。

建筑的抗震设防类别划分见国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB 50223的规定,也可见《建筑抗震设计手册》(1994年版)高层建筑没有丁类抗震设防。

各抗震设防类别的高层建筑结构,其抗震措施应符台下列要求:1)甲类、乙类建筑:当本地区的抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;当本地区的设防烈度为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。

当建筑场地为Ⅰ类时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;2)丙类建筑:应符合本地区抗震设防烈度的要求。

当建筑场地为I 类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施.按建筑类别及场地调整后用于确定抗震等级烈度,按调整后的抗震等级烈度。

5 地震作用和结构抗震验算5.1 一般规定5.1.1各类建筑结构的地震作用,应符合下列规定:1一般情况下,应至少在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。

2有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。

3质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其它情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。

48、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用5平面投影尺度很大的空间结构,应视结构形式和支承条件,分别按单点一致、多点、多向或多向多点输入计算地震作用。

注:8、9度时采用隔震设计的建筑结构,应按有关规定计算竖向地震作用。

【说明】本次修订,拟明确大跨空间结构地震作用的计算要求。

1、平面投影尺度很大的空间结构指,跨度大于120m、或长度大于300m、或悬臂大于40m的结构。

2、关于结构形式和支承条件(1)周边支承空间结构,如:网架、单、双层网壳、索穹顶、弦支穹顶屋盖和下部圈梁-框架结构,当下部支承结构为一个整体、且与上部空间结构侧向刚度比大于等于2时,应允许采用三向(水平两向加竖向)单点一致输入计算地震作用;当下部支承结构由结构缝分开、且每个独立的支承结构单元与上部空间结构侧向刚度比小于2时,应采用三向多点输入计算地震作用;(2)两线边支承空间结构,如:拱,拱桁架;门式刚架,门式桁架;圆柱面网壳等结构,当支承于独立基础时,应采用三向多点输入计算地震作用。

(3)长悬臂空间结构,应视其支承结构特点,采用多向单点一致输入、或多向多点输入计算地震作用。

3、关于单点一致输入仅对基础底部输入一致的加速度反应谱或加速度时程进行结构计算。

4、关于多向输入沿空间结构基础底部,三向同时输入,其地震动参数(加速度峰值或反应谱峰值)比例取:水平主向:水平次向:竖向= 1.00:0.85:0.65。

地震作用和结构抗震验算5.1 一般规定5.1.1各类建筑结构的地震作用应符合下列规定:1 一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,并进行抗震验算各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。

2 有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。

3 质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响,其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。

4 8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。

注:8、9度时采用隔震设计的建筑结构应按有关规定计算竖向地震作用。

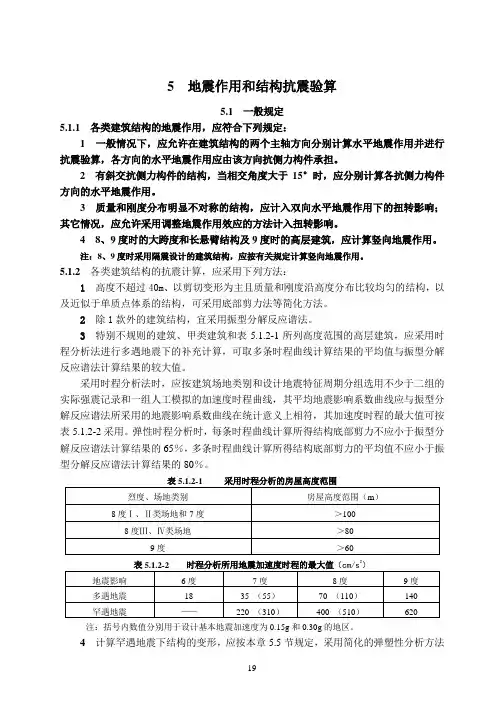

5.1.2各类建筑结构的抗震计算,应采用下列方法:1 高度不超过40m 以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法等简化方法。

2 除1款外的建筑结构,宜采用振型分解反应谱法。

3 特别不规则的建筑、甲类建筑和表5.1.21所列高度范围的高层建筑,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,可取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值。

采用时程分析法时,应按建筑场地类别和设计地震分组选用不少于二组的实际强震记录和一组人工模拟的加速度时程曲线,其平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符其加速度时程的最大值可按表5.1.2-2采用。

弹性时程分析,时每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65% ,多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。

注:括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

4 计算罕遇地震下结构的变形,应按本章第5.5节规定,采用简化的弹塑性分析方法或弹塑性时程分析法。

注:建筑结构的隔震和消能减震设计应采用本规范第12章规定的计算方法。

5 地震作用和结构抗震验算5.1一般规定5.1.1各类建筑结构的地震作用,应符合下列规定:1 一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。

2 有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。

3 质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其它情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。

4 8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。

注:8、9度时采用隔震设计的建筑结构,应按有关规定计算竖向地震作用。

5.1.2各类建筑结构的抗震计算,应采用下列方法:1高度不超过40m、以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法等简化方法。

2除1款外的建筑结构,宜采用振型分解反应谱法。

3特别不规则的建筑、甲类建筑和表5.1.2-1所列高度范围的高层建筑,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,可取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值。

采用时程分析法时,应按建筑场地类别和设计地震特征周期分组选用不少于二组的实际强震记录和一组人工模拟的加速度时程曲线,其平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符,其加速度时程的最大值可按表5.1.2-2采用。

弹性时程分析时,每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65%,多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。

2注:括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

4计算罕遇地震下结构的变形,应按本章5.5节规定,采用简化的弹塑性分析方法或弹塑性时程分析法。

注:建筑结构的隔震和消能减震设计,应采用本规范12章规定计算方法。

《工程结构抗震设计》课程教学大纲1.课程概况第一章地震工程基本知识1.教学要求(1)了解地震的主要类型及其成因;(2)了解世界及我国地震活动性以及地震成灾机制;(3)掌握地震波的运动规律和震级、地震烈度等地震强度度量指标;(4)掌握建筑抗震设防分类、抗震设防目标和抗震设计方法;(5)理解工程结构抗震概念设计基本要求;(6)了解地震预警与救援的原则与意义。

2.教学重点地震基础知识,地震活动与地震分布,地震特征描述,工程结构抗震设防,工程结构抗震概念设计。

3.教学难点里氏震级和矩震级的定义和区别,设计基本地震加速度、设计特征周期、设计地震分组运用,工程结构概念设计的把握与理解。

第二章场地、地基与基础抗震1.教学要求(1)理解工程地质条件对结构震害的影响,(2)掌握场地与场地土的概念,场地与场地土的分类以及场地条件对工程结构抗震的影响;(3)掌握天然地基、基础的抗震验算方法;(4)掌握场地土液化的概念及其影响因素;(5)了解场地土液化的判别方法、可液化地基与软弱地基的抗震处理措施。

2.教学重点场地与场地土的概念及分类,天然地基、基础的抗震验算方法,砂土液化的概念与判别方法等。

3.教学难点场地土与场地的分类及区别,天然地基、基础的抗震验算方法中地基抗震承载力提高的原因。

第三章地震作用与结构抗震验算1.教学要求(1)掌握结构的动力地震反应的特性。

(2)掌握反应谱的概念,地震系数、动力系数、地震影响系数、重力荷载代表值的概念。

(3)掌握振型分解反应谱法计算多自由度弹性体系地震反应的方法。

(4)掌握用底部剪力法计算水平地震作用(5)理解结构竖向地震作用的计算方法。

(6)了解结构的扭转效应的概念。

(7)了解结构时程分析法的概念。

(8)理解和掌握结构构件抗震承载力验算、多遇地震下结构抗震变形验算及罕遇地震下结构抗震变形验算的概念与方法。

2.教学重点地震影响系数和反应谱的概念与表达式,振型分解的概念,振型分解反应谱法,底部剪力法,结构构件抗震承载力验算及变形验算等。

基础要进行地震作用的组合在结构设计中,很多设计者认为基础不需要抗震验算,这主有是出自《建筑地基基础设计规范》GB 50007---2002第3.0.4条第4 款4在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力,应按承载能力级限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。

承载能力极限状态下,由可变荷载效应控制的基本组合设计值S,应用下式表达:S=γGSGk+γQ1SQ1k+γQ2ψC2SQ2k+......+γQnψcnSQnk式中γG ---永久荷载的分项系数,按现行<<建筑结构荷载规范>>GB 50009的规定取值;γQi ---第i个可变荷载的分项系数,按现行<<建筑结构荷载规范>>GB 50009的规定取值。

对由永久荷载效应控制的基本组合,也可采用简化规则,荷载效应基本组合的设计值S按下式确定:S=1.35Sk≤R (3.0.5-4)式中R---结构构件抗力的设计值,按有关建筑结构设计规范的规定确定:Sk---荷载效应的标准组合值。

根据《建筑结构荷载规范》GB 50009术语的规定:2.1.1 永久荷载permanent load在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。

2.1.2 可变荷载variable load在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载。

从以上规定中似乎地基基础不需要抗震验算,但《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001做出下列规定:4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算1 砌体房屋。

2 地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;2)不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋;3)基础荷载与2)项相当的多层框架厂房。