长江口淤泥质潮滩高程遥感定量反演及冲淤演变分析

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:5

长江口水体表层泥沙浓度的遥感反演与分析【摘要】:水体悬浮泥沙浓度监测在海岸带环境管理中有重要的意义。

常规船测法的成本较高,并且覆盖空间范围小,同步站点较少。

卫星遥感数据具有明显的时间与空间优势,成为近岸Ⅱ类水体悬浮泥沙浓度反演与动态分析的重要数据源。

本文以长江口及其附近水域为研究区,主要开展了以下工作:1)现场水体光谱测量。

用ASDFieldSpec 光谱仪现场测量长江口Ⅱ类水体的反射率高光谱,同步采集表层0.5m 深处的水样,带回实验室用过滤称重法计算水样的泥沙浓度;同步测量流速、水体浊度等要素。

2)对光谱数据进行处理,去除天空光等影响,计算水体的遥感反射率。

光谱数据筛选,取平均以及一阶微分导数处理。

3)分析水体反射率光谱的特征及其对表层泥沙浓度响应;基于最小二乘法,分别建立光谱反射率与泥沙浓度之间的指数形式和幂函数形式的拟合方程。

选择对应常用卫星传感器波段,并且对泥沙浓度敏感的波长,建立泥沙浓度和光谱反射率之间的统计回归模式。

4)对卫星遥感数据进行处理,然后从遥感数据中反演水体表层悬浮泥沙浓度;借助多期A VHRR和TM遥感影像反演的结果,对长江口泥沙分布进行遥感监测和分析。

取得的成果和结论:1)水体反射光谱曲线随泥沙浓度不同而变化,并且存在两个反射峰(560~720nm和790~830nm);波长大于500nm的光谱反射率与悬浮泥沙浓度之间具有明显的相关性,特别是690~830nm的相关系数大于0.8,对泥沙浓度较为敏感。

2)基于最小二乘法,建立水体泥沙浓度和反射率之间的统计回归模式,结果表明,利用715nm波长的光谱反射率与泥沙浓度的指数拟合回归方程对泥沙浓度估算的效果优于幂函数形式;用670nm、715nm和800nm波段建立的指数方程比810nm和860nm波段的指数方程的拟合程度高。

参照常用卫星传感器的波段设置,建立了泥沙浓度和A VHRR、MODIS和TM对应波段反射率之间的统计回归模式。

星载红外与微波多源遥感数据提取长江口淤泥质潮滩水边线信

息

韩震;金亚秋

【期刊名称】《自然科学进展》

【年(卷),期】2005(018)008

【摘要】河口水体通常含沙量较高,悬浮泥沙影响淤泥质潮滩水边线信息提取的精度.以长江口九段沙淤泥质潮滩为试验区,提出用星载红外和微波多源两通道遥感数据进行水边线信息提取.试验分析表明,以星载反射红外数据为主,辅以热红外数据或微波数据组合,进行淤泥质潮滩水边线信息提取是十分有效的方法.最后,根据提取的长江口九段沙水边线信息,采用水边线高程遥感反演技术,对九段沙面积动态变迁进行了定量评估.

【总页数】7页(P1000-1006)

【作者】韩震;金亚秋

【作者单位】复旦大学波散射与遥感信息教育部重点实验室,上海,200433;复旦大学波散射与遥感信息教育部重点实验室,上海,200433

【正文语种】中文

【中图分类】TP7

【相关文献】

1.淤泥质潮滩水边线提取的遥感研究及DEM构建——以长江口九段沙为例 [J], 沈芳;郜昂;吴建平;周云轩;张杰

2.长江口淤泥质潮滩环形水边线信息提取方法研究 [J], 韩震;郭永飞;李睿;张琨

3.基于小波多分辨率分析提取长江口淤泥质潮滩水边线 [J], 韩震;郭永飞

4.淤泥质潮滩高程及冲淤变化遥感定量反演方法研究--以长江口崇明东滩为例 [J], 韩震;恽才兴;戴志军;刘瑜;张宏

5.基于灰度形态学和小波变换的淤泥质潮滩水边线提取 [J], 张明;蒋雪中;周云轩;韩素贞;刘志国

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

海岸带淤泥质潮滩和Ⅱ类水体悬浮泥沙遥感信息提取与定量反演研究【摘要】:海岸带地处海陆之交,它凭借其自身丰富的自然资源和优越的地理位置成为国际竞争和开发的重要区域,淤泥质潮滩和Ⅱ类水体悬浮泥沙是其重要的研究对象。

淤泥质潮滩作为海陆相互作用的敏感地带,滩面泥泞、潮沟密布、变化频繁,常规的地形测量难度极大。

由于淤泥质潮滩具有一些能被可见光和近红外传感器探测到的特征,所以遥感技术为其地形信息的提取和定量反演提供了广阔的前景。

本文在分析淤泥质潮滩的动力沉积、动力地貌特点和光谱信息特征的基础上,以长江口淤泥质潮滩为研究对象,进行了植被、潮沟、潮滩和水体的边界线等信息的提取。

而且,笔者在国际上首次系统利用多时相卫星遥感图像水边线高程反演技术,以伶仃洋大铲湾淤泥质潮滩、温州地区温州湾和乐清湾不同部位淤泥质潮滩、长江口地区不同部位淤泥质潮滩为研究对象,确定了其潮滩岸线的变化,从而对其不同部位潮滩坡度及淤积和侵蚀速度进行了计算,得到的数据弥补了研究区潮滩常规地形测量资料的不足。

研究结果表明该方法对我国淤泥质潮滩冲淤变化遥感定量反演具有重要的应用价值。

我国主要沿岸及近海水域的绝大部分水体都属于Ⅱ类水体,悬浮泥沙是其最重要的水色参数之一,沿岸及近海水域水体含沙量时空分布是分析河口海岸冲淤变化、估算河流入海物质通量、研究海洋沉积速率的重要参数,河流入海泥沙量的剧烈变化往往影响并引起海岸线及滩涂的明显变化。

本文在分析悬浮泥沙光谱信息特征的基础上,以长江口和伶仃洋悬浮泥沙为研究对象,进行了沿海水流流态、最大浑浊带、悬沙锋等信息的提取。

为加深对悬浮泥沙的规律性认识和进行定量研究,笔者以长江口横沙岛新民港潮滩表层沉积物和浙江象山港湾顶潮滩表层沉积物为悬沙样本,使用ASD双通道地物波谱仪、后向散射测量仪HS6、LS-100Q激光粒度仪等仪器进行了含沙水体固有光学量和表观光学量同步观测水槽试验。

对得到的不同浓度含沙水体的反射光谱特征曲线进行了处理,并且对其光谱特性进行了分析。

长江口潮滩水动力过程、泥沙输移与冲淤变化【摘要】:长江口滨岸潮滩环境在咸淡水交替、出露和淹没交替、冲淤交替等海陆交互作用的影响下,波潮流水动力作用强烈,泥沙输移和物质交换频繁。

长江每年携带巨量泥沙堆积于河口滨岸地区,形成了大片宽阔的淤泥质潮滩,每年以数十米的淤涨速率不断向海推进,为城市空间拓展提供了丰富的后备土地资源。

但随着人类对潮滩大规模围垦等经济活动的加剧,导致生物多样性减少,生态环境质量降低,产生了对该地区可持续发展的潜在威胁。

河口潮滩水沙过程及冲淤变化研究,引起了国内外学者的重视,分别从地貌、沉积、水文、生物、地球化学等不同角度进行了大量有益的探索。

但对潮滩水动力过程的实地观测十分有限,阻碍了完整潮流泥沙运动模型的建立,影响了泥沙输移规律和冲淤变化研究的进展。

本文依托国家自然科学基金重点项目“长江口滨岸潮滩复杂环境条件下物质循环研究”(批准号:40131020),选择了长江口崇明东滩敞开型潮滩为研究对象,设置典型断面,在平静天气条件下,实测了水文要素,获得了水位、流向、流速、泥沙含量及粒径等指标4000多个实测数据,着重对长江口潮滩水动力过程、泥沙输移规律及冲淤变化进行研究。

得到如下结论:1.分析得到了潮滩不同部位水动力基本特征:光滩水位涨潮和落潮时间基本相等,而盐沼前缘带水位涨潮时间略短;光滩流速过程线在涨潮初和落潮末出现峰值,呈现“双峰型”特征,盐沼前缘带仅在冬、春季节呈现“双峰型”,夏、秋季节落潮峰值消失,盐沼带四季呈现单峰特征,潮沟过程线为“双峰型”;各测点流向均具回转流特征,在高水位时流向迅速改变,不存在明显的憩流。

滩面各测点的水位资料与横沙水文站同期资料具有一致性,为水文资料系列展延提供有利条件。

2.根据实测数据构建了系列潮滩水动力模型:1)水深预报模型,以横沙水文站为参证站,预报各测点的瞬时水深;2)流速模型,以最大水深为参数,分别预测测点涨潮和落潮期间的最大流速、平均流速;3)滩面测点垂岸流速模型,以瞬时水深为参数,预测瞬时流速,得到各潮次流速过程线;4)总水通量模型,以各潮次最大水深为参数,估算大潮潮次的总水通量。

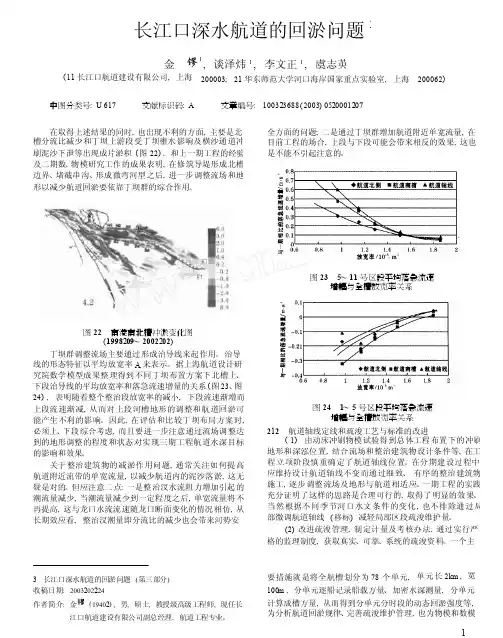

长江口深水航道的回淤问题31,谈泽炜1 , 李文正1 , 虞志英2金(11 长江口航道建设有限公司, 上海200003; 21 华东师范大学河口海岸国家重点实验室, 上海200062)中图分类号: U 617 文献标识码: A 文章编号: 100323688 (2003) 0520001207在取得上述结果的同时, 也出现不利的方面, 主要是北槽分流比减少和丁坝上游段受丁坝壅水影响及横沙通道冲刷泥沙下泄等出现成片淤积(图22) , 和上一期工程的经验及二期数、物模研究工作的成果表明, 在修筑导堤形成北槽边界、堵截串沟、形成微弯河型之后, 进一步调整流场和地形以减少航道回淤要依靠丁坝群的综合作用。

全方面的问题; 二是通过丁坝群增加航道附近单宽流量, 在目前工程的场合, 上段与下段可能会带来相反的效果, 这也是不能不引起注意的。

图23 5~11 号区段平均落急流速增幅与全槽放宽率关系图22 南港南北槽冲淤变化图(1998209~2002202)丁坝群调整流场主要通过形成治导线来起作用。

治导线的形态特征以平均放宽率Α来表示。

据上海航道设计研究院数学模型成果整理得到不同丁坝布置方案下北槽上、下段治导线的平均放宽率和落急流速增量的关系(图23、图24) , 表明随着整个整治段放宽率的减小, 下段流速渐增而上段流速渐减, 从而对上段河槽地形的调整和航道回淤可能产生不利的影响。

因此, 在评估和比较丁坝布局方案时,必须上、下段综合考虑, 而且要进一步注意通过流场调整达到的地形调整的程度和状态对实现三期工程航道水深目标的影响和效果。

关于整治建筑物的减淤作用问题, 通常关注如何提高航道附近流带的单宽流量, 以减少航道内的泥沙落淤, 这无疑是对的。

但应注意二点: 一是整治汊水流阻力增加引起的潮流量减少, 当潮流量减少到一定程度之后, 单宽流量将不再提高, 这与龙口水流流速随龙口断面变化的情况相仿, 从长期效应看, 整治汊潮量即分流比的减少也会带来河势安图24 1~5 号区段平均落急流速增幅与全槽放宽率关系212 航道轴线定线和疏浚工艺与标准的改进( 1) 由动床冲刷物模试验得到总体工程布置下的冲刷地形和深泓位置, 结合流场和整治建筑物设计条件等, 在工程立项阶段慎重确定了航道轴线位置。

长江口水文、泥沙计算分析文献综述1研究背景河口地区是海陆相互作用最为典型的区域,其水动力条件复杂,如径流、潮汐、波浪、沿岸流以及地转科氏力等作用强烈;人类活动也颇为活跃,其作为经济发展的强势地位集中体现在沿江、沿海等地域优势上。

众所周知,河流泥沙资料是为防治水土流失、减轻泥沙灾害、合理开发水土资源、维护生态平衡等方面的宏观分析与决策研究,以及流域水利水电工程建设规划、设计和水库运用、调度管理等提供科学依据的重要基础工作。

我国属于多河流、广流域的国家,据统计,在我国长达21000多公里的海岸线上,分布着大小不同、类型各异的河口1800多个,其中河流长度在100公里以上的河口有60多个(沈焕庭等,2001)。

长江是我国第一大河,水量丰沛,输沙量大,全长约6300km,流域面积约180万km2,占全国面积的1/5。

其河流长度仅次于尼罗河与亚马孙河,入海水量仅次于亚马孙河与刚果河,均居世界第三位。

据长江大通站资料(1950~2004),流域平均每年汇集于河道的径流总量达9.00 X 1011m3,并挟带约3. 78 X 108t泥沙(中华人民共和国泥沙公报,2004),由长江河口的南槽、北槽、北港和北支等四条汉道输送入海。

根据长江口水流动力性质和形态特征,可分为径流段、过渡段、潮流段和口外海滨段。

过渡段是径流与潮流相互消长的河段,它自五峰山镇至徐六径,长约184km。

潮流段是潮流势力逐渐增强,径流势力相对减弱,风浪与风暴潮对河道的影响大增的河段,它自徐六径至河口,长约174km。

口外海滨段是诸多水动力因素非常活跃的场所,又受到海岸、海底等边界条件的制约,水流动力情况比较复杂。

它的大致范围是西起长江口拦门沙前端、东至水下三角洲前缘,南自南汇嘴附近、北达江苏省篙枝港(胡辉,1988;沈焕庭2000,2001;宋兰兰,2002)。

每个典型河段都有其固有的且相互影响的悬移质含沙量分布特性,它们在长江口地貌形态、河口演变过程中扮演着重要角色。

2009年海洋湖沼通报T ransactions of Oceanolo gy and Limnolog y1文章编号:1003 6482(2009)01 0012 07淤泥质潮滩高程及冲淤变化遥感定量反演方法研究以长江口崇明东滩为例*韩震1,恽才兴2,戴志军2,刘瑜1,张宏1(1.上海海洋大学海洋科学学院上海201306; 2.华东师范大学河口海岸国家重点实验室上海200062)摘要:潮滩是淤泥质海岸最主要的地貌类型之一,淤泥质潮滩特征在很大程度上代表了所在海岸带的性质,查清其性质和分布对于合理开发潮滩资源和研究现代海岸带动态变化具有重要意义。

本文以星载多源遥感技术为主要研究手段,结合常规调查资料和野外调查工作,以长江口崇明东滩为研究区,利用淤泥质潮滩水边线提取技术和潮位站实测水位高程进行潮滩地形反演,确定潮滩坡度及其淤积或侵蚀速度,为长江口潮滩资源合理开发利用和环境保护的长远规划提供重要的参考依据。

关键词:遥感;冲淤;长江口崇明东滩中图分类号:853 文献标识码:A淤泥质潮滩是在周期性潮汐作用下经常被海水所浸淹的沿海湿地,是一种动态不稳定的水土资源,并存在明显的冲淤变化,潮滩及其与之共存的各种资源是人类赖以生存和可持续发展的重要基础,是海岸带资源与环境保护的重要对象,了解其性质和分布对合理开发潮滩资源非常有益。

由于潮滩面积宽广、水浅滩平、变化频繁,给常规现场测量工作带来不少困难,因此该区域研究程度相对较低[1 4]。

淤泥质海岸潮滩沉积地貌是岸滩动态过程的综合反映,其岸滩冲淤变化是一种复杂的物理过程,它包括许多自然因素和人类诱发因素。

自然因素包括研究区域的地质过程和海平面升降、水动力条件、泥沙来源及沉积物变化等;人类诱发因素包括滩涂围垦、水产养殖、潮汐通道开挖、港口、码头及防波堤建设、航道疏浚、潮滩及近岸取沙等。

淤泥质潮滩冲淤速率和沉积(侵蚀)速率是其沉积(侵蚀)环境的重要参数。

冲淤速率是指单位时间内沉积物冲淤的宽度。

长江口水质MERIS卫星数据遥感反演研究谢明媚;孙德勇;丘仲锋;王胜强;路颖;吴晨颖;叶之翩;岳小媛【摘要】【目的】获取准确的水质参数分布情况,进而对水质参数与动力作用复杂的河口水域环境进行综合评价。

【方法】利用2011年5月30组长江口水域的遥感反射率数据,在尝试多种波段组合以及不同函数形式后,针对叶绿素 a浓度和总悬浮物浓度分别建立最优经验反演模型。

【结果】对总悬浮物浓度,波段差值(634~644 nm)的二次函数形式最优,决定系数R2为0.837,均方根误差(RMSE)为0.226 mg·L-1,利用独立的验证样本得到平均绝对百分比误差(MAPE)为58.2%。

对叶绿素 a 浓度,波段比值(650 nm/644 nm)的二次函数形式最优, R2为0.552,RMSE为0.486 mg·m-3,利用独立的验证样本得到 MAPE 为66.2%。

将模型运用于2011年5月MERIS卫星数据,反演出长江口水域叶绿素 a浓度与总悬浮物浓度空间分布图,叶绿素 a浓度呈现出从河口向外海逐渐减少的趋势,最大值出现在舟山群岛附近。

总悬浮物浓度呈阶梯状向外海减少。

【结论】通过评价参数可看出,总悬浮物浓度反演模型对总悬浮物浓度反演效果较为准确,而叶绿素 a浓度反演模型显示对叶绿素 a的反演浓度较低。

%[Objective]In order to grasp the distribution map of water quality parameters more accurately,we evaluate the estuary which has complex dynamical system.[Methods]After using 30 in situ remote sensing reflectance data collected in May 2011 and trying many kinds of band combinations and function forms,the optimal empirical models for chlorophyll-a concentration and total suspended matter concentration were established.[Results]For total suspended matter concentration,Quadratic function model by band difference(634~644 nm)performs best,of which coefficient of determination (R2 )is 0.837 androot mean square error (RMSE)is 0.226 mg·L-1 .In the model validation,the mean ab-solute percentage error(MAPE)by using the in-dependent dataset shows a value of 58.2%.For chlorophyll-a concentration,quadratic function model by band ratio (650 nm/644 nm)performs best,of which coefficient of determination (R2 ) is 0.552 and root mean square error(RMSE)is 0.486 mg·m-3 .In the model validation,the mean absolute percentage error (MAPE)by u-sing the independent dataset shows a value of 66.2%.The MERIS satellite data in May 2011 were evaluated by the models,and the distribu-tion map was obtained for spatial concentration of chlorophyll-a and total suspended matter of the Changj iang Estuary through simulation.There was a trend that the concentration of chloro-phyll-a decreased gradually from the estuary to the sea,and the maximum value appeared in the Zhoushan Islands.The concentration of total suspended matter reduced stepwisely to the sea.[Conclusion]As is shown in the evaluation parameters,the total suspended matter concentration model has accurate effect in retrieve water quality while the chlorophyll-a concentration model has lower effect.【期刊名称】《广西科学》【年(卷),期】2016(023)006【总页数】8页(P520-527)【关键词】叶绿素a浓度;总悬浮物浓度;MERIS;卫星遥感算法【作者】谢明媚;孙德勇;丘仲锋;王胜强;路颖;吴晨颖;叶之翩;岳小媛【作者单位】南京信息工程大学海洋科学学院,江苏南京 210044;南京信息工程大学海洋科学学院,江苏南京 210044;南京信息工程大学海洋科学学院,江苏南京 210044;南京信息工程大学海洋科学学院,江苏南京 210044;南京信息工程大学海洋科学学院,江苏南京 210044;南京信息工程大学海洋科学学院,江苏南京210044;南京信息工程大学海洋科学学院,江苏南京 210044;南京信息工程大学海洋科学学院,江苏南京 210044【正文语种】中文【中图分类】P731.14【研究意义】长江口是我国最大的河口,每年约有4×108 t泥沙及大量污染物质被径流携带入海,其中作为浮游植物营养盐的N、P、Si等的含量非常高[1]。

长江口南汇边滩冲淤演变的多因子分析作者:付桂严超来源:《中国水运》2020年第08期摘要:南汇边滩位于长江口和杭州湾的交汇地带,近年来由于促淤圈围工程导致其水沙输移及河势冲淤发生了显著变化。

本文主要对引起南汇边滩冲淤演变的多因子进行分析,研究结果表明:南汇边滩周边圈围工程的兴建和特定的滩槽水沙交换的平面环流输沙系统是造成南汇边滩年际冲淤变化的主要因素;自然条件变化如流域来水来沙、潮流、潮差、波浪、水体含沙量、海平面变化是引起南汇边滩季节性变化的原因。

关键词:长江口;南汇边滩;潮滩冲淤变化;促淤圈围工程;平面环流中图分类号:U617 文献标识码:A 文章编号:1006—7973(2020)08-0141-03南汇边滩位于长江口和杭州湾的交汇地带,长江口段为南汇东滩,杭州湾段称南汇南滩,南汇边滩受长江口与杭州湾水沙交换相互影响。

二十世纪以来,南汇东滩实施了促淤圈围工程如南汇东滩五期圈围工程(2004-2006年)、浦东国际机场外侧促淤工程(2007-2009年)等,长江口北槽深水航道建设(1998-2010年)等重大工程项目。

工程实施改变了原边界,使得边滩河床发生新的冲淤变化。

根据笔者对2006-2008年南汇边滩短期冲淤变化研究[1],总体表现为:年度上南汇东滩以淤长为主,南汇南滩以冲刷为主。

不同季节南汇边滩冲淤变化过程存在很大差异:平面上,南汇边滩等深线夏、冬季以淤进为主,春、秋季以蚀退为主;垂向上,南汇东滩断面呈春夏秋冲淤交替、冬季淤积的态势,南汇嘴断面呈秋季冲刷、冬夏季淤积的态势,而位于南汇南滩的断面则呈秋冬季冲刷、春夏季淤积态势。

国内学者研究方向侧重于南汇边滩水沙输移和冲淤演变等方面[1-17],但未对引起南汇边滩冲淤演变的影响因子进行深入分析。

本文将基于研究区域内的边滩边界变化、沉积动力特征、自然条件变化等资料,对影响南汇边滩冲淤演变的多因子进行分析,探讨其冲淤演变机制,为南汇边滩的岸滩资源可持续利用和生态环境保护提供科学参考。

长江口淤泥质潮滩高程遥感定量反演及冲淤演变分析

【摘要】:淤泥质潮滩作为陆海相互作用的敏感地带,滩面泥泞、潮沟密布、变化频繁,常规地形测量难度较大。

由于淤泥质潮滩具有一些能被可见光和近红外传感器探测到的特征,所以遥感技术为其地形信息提取和定量反演提供了广阔的前景。

本论文首先利用多时相卫星影像资料及海图资料,结合实地调查完成了上海市不同时期的滩涂资源解译工作,统计结果为探明上海市滩涂资源总量及其变化规律提供了科学依据。

利用遥感水边线方法和数值模型建立淤泥质潮滩的数字高程模型(DEM)。

作者在分析长江口区不同浓度水体与背景地物光谱特征的基础上,利用多时相卫星遥感影像,采用决策树方法及区域增长算法提取水边线信息,提高了水边线提取效率和精度。

利用国际上成熟的水动力数值模型(Delft-3D)模拟卫星过境时刻的潮位。

最后,对具有高程值的水边线系列利用不规则三角网(TIN)完成插值,生成潮滩的数字高程模型。

将得到的初始高程模型输入水动力模型,细化原来的地形条件重复运行模型,并将模型结果与水边线提取结果对比,进一步微调潮滩地形,直到模型模拟的水边线与卫星影像提取的水边线满足精度要求为止。

作者以九段沙为主要研究对象,为消除潮滩冲淤变化的影响,选取相近年份的遥感数据为数据源,利用上述方法建立了不同时间段内的潮滩高程模型,并通过对比分析研究了长江口深水航道工程对九段沙冲淤演变的影响。

以多时相高分辨率航空影像为数据源,在分析潮滩的动力沉积、动力地貌和光谱信息特征的基

础上,进行了崇明东滩潮沟信息的提取。

根据上述的提取结果研究了Horton定律在崇明东滩潮沟系统中的适用条件,并利用Horton定律及分形分维理论从定量角度分析潮沟形态变化。

利用水边线高程反演技术,结合实测潮沟宽深比资料实现了潮沟地形反演,使潮滩地形得到更精细的刻画。

利用大量的实测植被光谱及生态调查数据,利用主成份分析方法(PCA)分析了潮滩植被光谱信息与生态环境因子的关系,并以此为基础将植被覆盖度指数(FVC)、潮滩高程、潮沟等信息作为植被分类的辅助信息。

在植被初次分类的基础上,构造模糊矩阵,根据辅助信息对不同植被类型的隶属关系对误分的像元进行二次分类,从而提高了潮滩植被分类的精度。

为了得到潮滩的沉积速率,本文利用不同年份的水边线位置和实测的高程剖面,计算了潮滩不同部位的多年平均沉积速率,并分析了潮滩冲淤的空间差异及影响因素。

结合上述高程反演及平均冲淤速率计算结果,探讨崇明东滩高程及沉积速率之间的相互关系。

根据植被信息提取结果,研究了崇明东滩植被对潮滩沉积速率的影响,同时根据野外实测光滩区及植被区的流速、流向及悬沙浓度特征进一步研究了植被对潮滩地貌演化的影响。

论文最后探讨了空间可视化技术,利用地理信息系统三维可视化功能对潮滩地形及近岸潮位、流场模拟结果进行了虚拟表达,为海洋科学研究人员进行深入、综合分析提供了技术支持。

【关键词】:长江口淤泥质潮滩水动力模型分形分维模糊矩阵潮沟空间可视化

【学位授予单位】:华东师范大学

【学位级别】:博士

【学位授予年份】:2007

【分类号】:P332

【目录】:摘要6-8ABSTRACT8-12第一章绪论12-181.1选题依据和研究意义12-131.1.1选题依据121.1.2研究意义12-131.2国内外研究现状13-151.2.1国外研究现状13-141.2.2国内研究现状14-151.2.3长江口研究的现状151.3存在的问题15-161.4本文的主要工作161.5本论文的特色与创新16-18第二章海岸带滩涂资源遥感专题信息提取18-402.1海岸带的基本概念18-192.1.1岩岸182.1.2沙岸182.1.3淤泥质海岸182.1.4珊瑚礁海岸18-192.1.5红树林海岸192.2淤泥质潮滩19-222.2.1潮滩的潮位分带20-212.2.2潮滩的地貌分带21-222.2.3潮滩、滩涂与湿地的区别222.3长江口潮滩自然环境22-252.3.1长江口潮滩自然地理特征232.3.2长江口潮滩气象特征23-242.3.3长江口潮滩水文特征242.3.4长江口潮滩生物分布24-252.3.5长江口滨岸湿地开发与利用现状252.4上海市滩涂资源遥感信息提取25-402.4.1概述25-262.4.2上海滩涂资源提取与变化分析26-352.4.3崇明东滩二十多年来滩涂资源遥感监测及分析35-40第三章水边线高程反演技术计算潮滩水平冲淤速率40-563.1概述403.2水边线高程反演技术40-413.4本文方法41-483.4.1数据源41-423.4.2水边线信息提取42-463.4.3水位改正46-483.5潮滩水平冲淤速率计算48-563.5.1崇明东滩冲淤速率

计算49-523.5.2九段沙冲淤速率计算52-56第四章利用遥感水边线方法及GIS技术计算潮滩沉积速率56-884.1概述56-574.2利用遥感方法计算潮滩沉积速率574.3存在的主要问题57-584.4崇明东滩沉积速率遥感反演58-674.4.1研究资料584.4.2水动力模型58-604.4.3各高程基面转换60-634.4.4水位模拟结果验证63-644.4.5水位模拟结果及对应水边线提取结果64-674.5潮滩三维地形模型的建立及冲淤分析67-724.5.1水边线插值67-684.5.2模型迭代684.5.3精度分析68-704.5.4冲淤初步分析70-724.6九段沙冲淤速率遥感反演72-814.6.1高程遥感反演技术72-784.6.2结果分析78-814.7北槽拦门沙冲淤速率计算及工程影响81-884.7.1数据获取与研究流程81-824.7.2应用结果分析82-864.7.3结论86-88第五章淤泥质潮滩冲淤速率与植被关系探讨88-1125.1淤泥质潮滩植被信息提取885.2植被信息提取方法88-1025.2.1实地光谱测定88-895.2.2生态影响因子调查895.2.3植被光谱信息89-905.2.4测量光谱数据处理90-925.2.5基于辅助信息的盐沼植被分类92-1015.2.6多源数据综合分类及精度检测101-1025.2.7主要结论1025.3植被对潮滩沉积速率的影响研究102-1125.3.1崇明东滩水文泥沙数据测量103-1045.3.2结果分析104-1075.3.3崇明东滩植被信息遥感提取107-1085.3.4崇明东滩冲淤与植被关系探讨108-112第六章潮滩潮沟遥感专题信息提取及其分形分维研究112-1276.1概述112-1226.1.1研究区域113-1146.1.2数据源和研究方法114-1226.2潮沟地形遥感高程反演技术122-1256.2.1潮沟地形反演技术1226.2.2资料来源122-1246.2.3崇明东滩地形流场及水

位的3D虚拟表达124-1256.3主要结论125-127第七章结论与展望127-1297.1结论1277.2研究中存在的问题和下一步工作目标127-129主要参考文献129-137附录137-138致谢138 本论文购买请联系页眉网站。