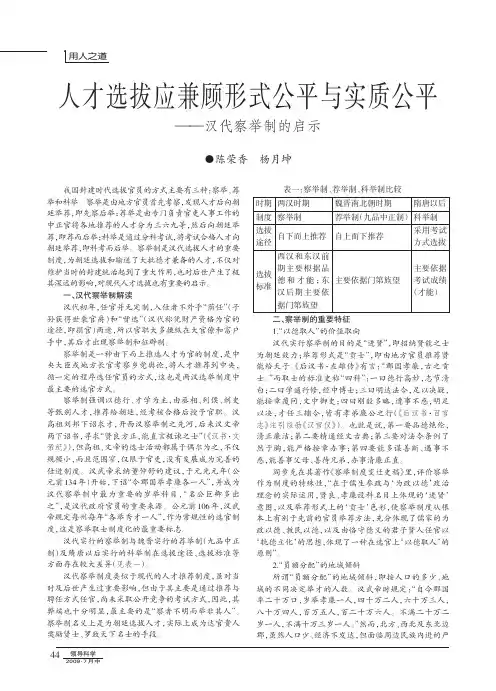

人才选拔应兼顾形式公平与实质公平_汉代察举制的启示_陈荣香

- 格式:pdf

- 大小:1.29 MB

- 文档页数:2

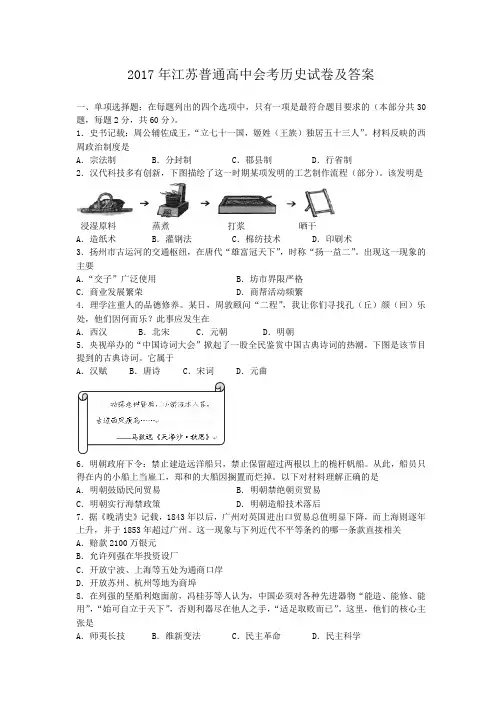

2017年江苏普通高中会考历史试卷及答案一、单项选择题:在每题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的(本部分共30题,每题2分,共60分)。

1.史书记载:周公辅佐成王,“立七十一国,姬姓(王族)独居五十三人”。

材料反映的西周政治制度是A.宗法制 B.分封制 C.郡县制 D.行省制2.汉代科技多有创新,下图描绘了这一时期某项发明的工艺制作流程(部分)。

该发明是浸湿原料蒸煮打浆晒干A.造纸术 B.灌钢法 C.棉纺技术 D.印刷术3.扬州市古运河的交通枢纽,在唐代“雄富冠天下”,时称“扬一益二”。

出现这一现象的主要A.“交子”广泛使用 B.坊市界限严格C.商业发展繁荣 D.商帮活动频繁4.理学注重人的品德修养。

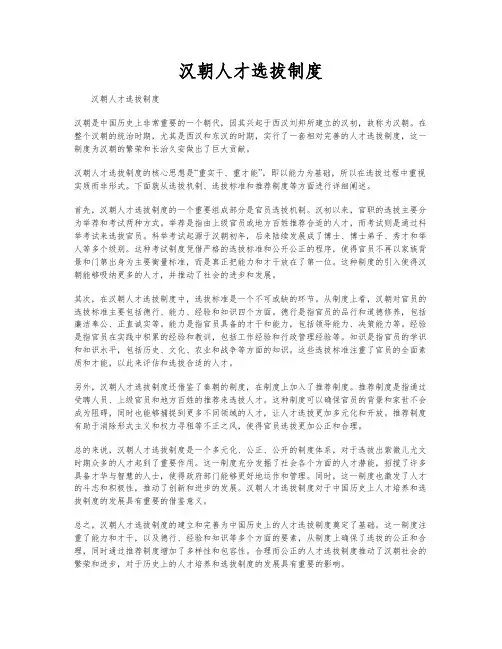

某日,周敦颐问“二程”,我让你们寻找孔(丘)颜(回)乐处,他们因何而乐?此事应发生在A.西汉 B.北宋 C.元朝 D.明朝5.央视举办的“中国诗词大会”掀起了一股全民鉴赏中国古典诗词的热潮,下图是该节目提到的古典诗词。

它属于A.汉赋B.唐诗C.宋词D.元曲6.明朝政府下令:禁止建造远洋船只,禁止保留超过两根以上的桅杆帆船。

从此,船员只得在内的小船上当雇工,郑和的大船因搁置而烂掉。

以下对材料理解正确的是A.明朝鼓励民间贸易 B.明朝禁绝朝贡贸易C.明朝实行海禁政策 D.明朝造船技术落后7.据《晚清史》记载,1843年以后,广州对英国进出口贸易总值明显下降,而上海则逐年上升,并于1853年超过广州。

这一现象与下列近代不平等条约的哪一条款直接相关A.赔款2100万银元B.允许列强在华投资设厂C.开放宁波、上海等五处为通商口岸D.开放苏州、杭州等地为商埠8.在列强的坚船利炮面前,冯桂芬等人认为,中国必须对各种先进器物“能造、能修、能用”,“始可自立于天下”,否则利器尽在他人之手,“适足取败而已”。

这里,他们的核心主张是A.师夷长技 B.维新变法 C.民主革命 D.民主科学9.右图是吴淞铁路公司于1876年发行的“铁路火轮车”招贴画。

汉朝人才选拔制度汉朝人才选拔制度汉朝是中国历史上非常重要的一个朝代,因其兴起于西汉刘邦所建立的汉初,故称为汉朝。

在整个汉朝的统治时期,尤其是西汉和东汉的时期,实行了一套相对完善的人才选拔制度,这一制度为汉朝的繁荣和长治久安做出了巨大贡献。

汉朝人才选拔制度的核心思想是“重实干、重才能”,即以能力为基础,所以在选拔过程中重视实质而非形式。

下面就从选拔机制、选拔标准和推荐制度等方面进行详细阐述。

首先,汉朝人才选拔制度的一个重要组成部分是官员选拔机制。

汉初以来,官职的选拔主要分为举荐和考试两种方式。

举荐是指由上级官员或地方百姓推荐合适的人才,而考试则是通过科举考试来选拔官员。

科举考试起源于汉朝初年,后来陆续发展成了博士、博士弟子、秀才和举人等多个级别。

这种考试制度凭借严格的选拔标准和公开公正的程序,使得官员不再以家族背景和门第出身为主要衡量标准,而是真正把能力和才干放在了第一位。

这种制度的引入使得汉朝能够吸纳更多的人才,并推动了社会的进步和发展。

其次,在汉朝人才选拔制度中,选拔标准是一个不可或缺的环节。

从制度上看,汉朝对官员的选拔标准主要包括德行、能力、经验和知识四个方面。

德行是指官员的品行和道德修养,包括廉洁奉公、正直诚实等。

能力是指官员具备的才干和能力,包括领导能力、决策能力等。

经验是指官员在实践中积累的经验和教训,包括工作经验和行政管理经验等。

知识是指官员的学识和知识水平,包括历史、文化、农业和战争等方面的知识。

这些选拔标准注重了官员的全面素质和才能,以此来评估和选拔合适的人才。

另外,汉朝人才选拔制度还借鉴了秦朝的制度,在制度上加入了推荐制度。

推荐制度是指通过受聘人员、上级官员和地方百姓的推荐来选拔人才。

这种制度可以确保官员的背景和家世不会成为阻碍,同时也能够捕捉到更多不同领域的人才,让人才选拔更加多元化和开放。

推荐制度有助于消除形式主义和权力寻租等不正之风,使得官员选拔更加公正和合理。

总的来说,汉朝人才选拔制度是一个多元化、公正、公开的制度体系,对于选拔出紫微儿尤文时期众多的人才起到了重要作用。

试论西汉察举制的内容特点及对当今选拔的启示西汉察举制是中国古代一种选拔人才的制度,具有独特的内容特点,对当今选拔人才的启示也是非常有价值的。

本文将试论西汉察举制的内容特点以及对当今选拔人才的启示。

我们来看看西汉察举制的内容特点。

西汉时期实行的察举制是一种选拔人才的制度,主要包括官员举荐和举孝廉两种形式。

官员举荐是由各地官员在向上举荐人才时,送给官职所规定的人数;举孝廉则是通过考试选拔,选拔出理学、诗文、法律、军事等方面才干卓越的人才。

在这个制度下,选拔出的官员都是经过一定的选拔考核,具有一定的学识和能力,为政府的管理和发展做出了积极的贡献。

西汉察举制对当今选拔人才有着重要的启示。

西汉察举制强调了选拔人才的公平性和客观性。

它不仅注重官员举荐,还通过考试选拔,确保了被选拔出来的人才是具备一定能力和素质的。

这对当今选拔人才也提出了重要启示,要注重选拔制度的机制设计,做到公平、客观、科学地选拔人才。

西汉察举制重视了人才的学识和能力。

在察举制下,被选拔出来的人才都是经过一定的考核,具备一定的学识和能力。

这对当今选拔人才也提出了重要启示,要注重学识和能力的培养,选拔出来的人才能够为社会的发展做出更大的贡献。

西汉察举制强调了选拔人才应该注重人才的全面素质。

在选官的考察中,除了注重考核者的学识能力外,还要注重其品行和品德。

这对当今选拔人才也提出了重要启示,选拔人才要全面考量其素质和能力,不仅仅注重学历和能力,更要注重其品行和品德。

西汉察举制作为古代一种选拔人才的制度,具有独特的内容特点,对当今选拔人才也有着重要的启示。

要注重选拔制度的机制设计,做到公平、客观、科学地选拔人才;要注重学识和能力的培养,选拔出来的人才能够为社会的发展做出更大的贡献;要注重人才的全面素质,全面考量其素质和能力,不仅仅注重学历和能力,更要注重其品行和品德。

希望今后的选拔人才工作能够借鉴古代的察举制,做到更加公平和科学,选拔出更多的优秀人才,为社会的发展做出更大的贡献。

精选2019-2020年人教版历史必修1 政治史复习巩固第三十三篇第1题【单选题】《史记·殷本纪》记载:“契长而佐禹治水有功,封于商……”对上述史料看法正确的是( )A、该记述属于神话传说,基本无历史价值B、该史料属于文献史料,有待于实物印证C、该史料属于一手史料,有一定参考价值D、《史记》素以信史著称,故该史料是可信【答案】:【解析】:第2题【单选题】钱穆先生认为:唐代“在三省体制下,决策不再是单纯的皇帝个人行为,皇帝的最后决定权包含在政务运行的程式中。

”据此可知,三省体制有利于( )A、政治决策的民主化B、宰相参与决策C、决策程序的简化D、加强中央集权【答案】:【解析】:第3题【单选题】”举秀才,不知书;察孝廉,父别居.寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡.”这则民谣评说的政治制度是( )A、世官制B、察举制C、九品中正制D、科举制【答案】:【解析】:第4题【单选题】历史学家指出:西周王朝虽然显示出一定的统一性、集权性,但国家结构上的分散性、松散性仍是最本质的特点。

造成上述“分散性、松散性”的原因是( )A、贵族拥有诸多世袭特权B、蛮夷的入侵C、贵族承担众多义务D、周王室的奢侈腐败【答案】:【解析】:第5题【单选题】西周实行分封制,周初分封的诸侯大多数是( )①王族②少数民族首领③功臣④古代帝王的后代A、①②③B、①②④C、①③④D、②③④【答案】:【解析】:第6题【单选题】(楚庄王)遂至洛,观兵于周郊。

周定王使王孙满劳楚王。

楚王问鼎小大轻重,对曰:“在德不在鼎。

”庄子:“子无阻九鼎,楚国折钩之喙,足以为九鼎。

”引自司马迁《史记》这一段文字反映的根本问题是( )A、诸侯争霸B、问鼎中原C、分封衰败D、天子遭难【答案】:【解析】:第7题【单选题】秦统一后,“废封建,立郡县”,确立专制集权制度,但皇帝之子、弟封王,一直延续到明清。

“分王子弟,以为屏藩”,是历代分封子弟的主要理由。

血缘分封长期存在说明( )A、分封制有利于政权长期稳定B、血缘分封是中央集权的基础C、分王子弟是皇权的一种体现D、周代制度受到历代政权推崇【答案】:【解析】:第8题【单选题】我们中国人自古就有“同祖同宗”、“认祖归宗、”“寻根问祖”、“叶落归根”等民族认同感和归属感,与之渊源对应正确的是A、夏、王位世袭制B、周、分封制C、周、宗法制D、唐、科举制【答案】:【解析】:第9题【单选题】成语“是可忍,孰不可忍”出自《论语·八佾》。

试论汉代察举制的内容特点及其启示作者:李继红来源:《卷宗》2018年第33期摘要:察举制用人以德、用人以才、用人以能,确立了历代用人标准,而古代帝王的偏信多疑,豪门贵族的相互倾轧,使俊杰之士仕途上步履维艰,最终让察举制走入穷途。

但察举制毕竟是汉代选拔人才的重要制度,为朝廷选拔和输送了大批德才兼备的人才,不仅对维护当时的封建统治起到了重大作用,也对后世产生了极其深远的影响,对现代人才选拔也有重要的启示。

关键词:察举制;内容特点;启示1 对汉代察举制的认识汉代初年,任官并无定制,入仕者不外乎“荫任”(子孙获得世袭官爵)和“赀选”(汉代称凭财产资格为官的途径,即捐官)两途,所以官职大多操纵在大官僚和富户手中,其后才出现察举制。

察举制是一种由下而上推选人才为官的制度,是中央大臣或地方长官考察乡党舆论,将人才推荐到中央,循一定的程序选任官员的方式,这也是两汉选举制度中最主要的选官方式。

察举制强调以德行、才学为主,由丞相、列侯、刺史等甄别人才,推荐给朝廷,经考核合格后授予官职。

汉高祖刘邦下诏求才,开西汉察举制之先河,后来汉文帝两下诏书,寻求“贤良方正,能直言极谏之士”(《汉书·文帝纪》),但高祖、文帝的选士活动都属于偶尔为之,不仅规模小,而且范围窄,仅限于官吏,没有发展成为完善的仕进制度。

汉武帝采纳董仲舒的建议,于元光元年(公元前134年)开始,下诏“令郡国举孝廉各一人”,并成为汉代察举制中最为重要的岁举科目,“名公巨卿多出之”,是汉代政府官员的重要来源。

公元前106年,汉武帝规定每州每年“各举秀才一人”,作为常规性的选官制度,这是察举取士制度化的最重要标志。

以察举制为代表的汉代选官制度,即是鉴取前代得失,摈弃了较为单一的选官途径,以多元标准举德荐才,极大地拓宽了人才上升的通道,使得权力与其他资源的分享覆盖范围大为增广,持续强化了官僚制,保障了王朝的长治久安2 汉代察举制的内容特点2.1 “以德取人”的价值取向汉代实行察举制的目的是“进贤”,即招纳贤能之士为朝廷效力;举荐形式是“贡士”,即由地方官员推荐贤能给天子。

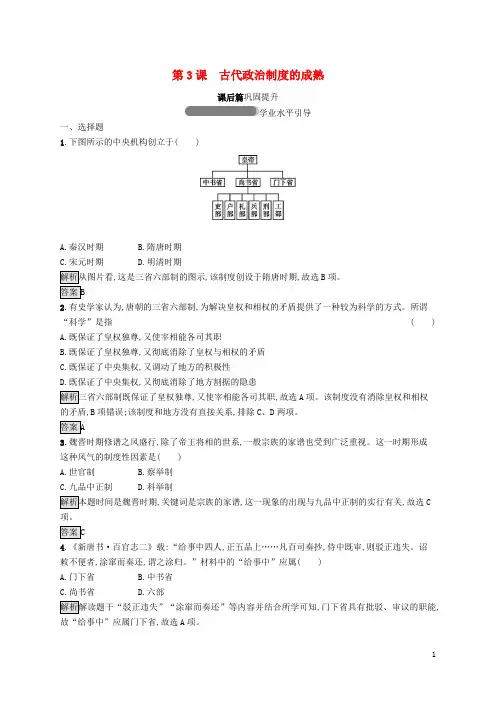

第3课古代政治制度的成熟课后篇巩固提升学业水平引导一、选择题1.下图所示的中央机构创立于( )A.秦汉时期B.隋唐时期C.宋元时期D.明清时期,这是三省六部制的图示,该制度创设于隋唐时期,故选B项。

2.有史学家认为,唐朝的三省六部制,为解决皇权和相权的矛盾提供了一种较为科学的方式。

所谓“科学”是指( )A.既保证了皇权独尊,又使宰相能各司其职B.既保证了皇权独尊,又彻底消除了皇权与相权的矛盾C.既保证了中央集权,又调动了地方的积极性D.既保证了中央集权,又彻底消除了地方割据的隐患,又使宰相能各司其职,故选A项。

该制度没有消除皇权和相权的矛盾,B项错误;该制度和地方没有直接关系,排除C、D两项。

3.魏晋时期修谱之风盛行,除了帝王将相的世系,一般宗族的家谱也受到广泛重视。

这一时期形成这种风气的制度性因素是( )A.世官制B.察举制C.九品中正制D.科举制,关键词是宗族的家谱,这一现象的出现与九品中正制的实行有关,故选C 项。

4.《新唐书·百官志二》载:“给事中四人,正五品上……凡百司奏抄,侍中既审,则驳正违失。

诏敕不便者,涂窜而奏还,谓之涂归。

”材料中的“给事中”应属( )A.门下省B.中书省C.尚书省D.六部,门下省具有批驳、审议的职能,故“给事中”应属门下省,故选A项。

5.“(三省六部制下)三分相权,扩大了议政人员的名额,收到了集思广益的效果。

各部职责有明确的分工,有利于皇帝的集权与政令的贯彻执行,提高了行政效率。

”这表明三省六部制( )A.使君主专制统治空前强化B.充分发挥了国家机构的效能C.有效地限制了皇权的滥用D.具有三权分立政治的民主性,故A项错误;根据材料“收到了集思广益的效果”“有利于皇帝的集权与政令的贯彻执行,提高了行政效率”得出充分发挥了国家机构的效能,故B项正确;根据材料三省六部制“有利于皇帝的集权”可知不利于限制君权,故C项错误;三省六部制是君主专制下的中央官制,而不是民主制度下的三权分立,故D项错误。

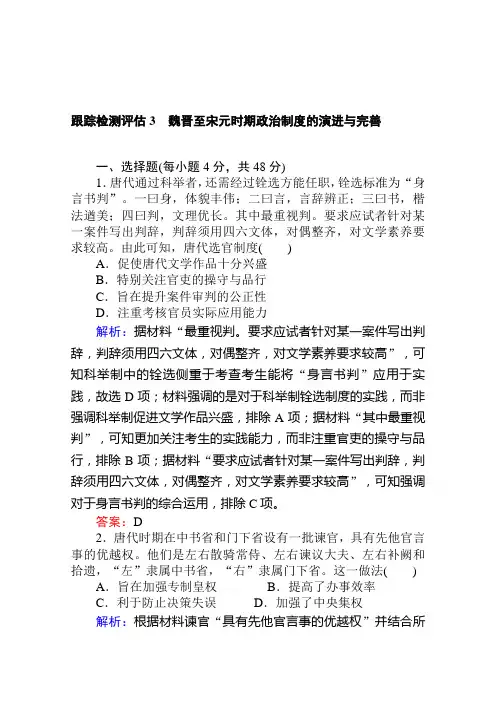

跟踪检测评估3魏晋至宋元时期政治制度的演进与完善一、选择题(每小题4分,共48分)1.唐代通过科举者,还需经过铨选方能任职,铨选标准为“身言书判”。

一曰身,体貌丰伟;二曰言,言辞辨正;三曰书,楷法遒美;四曰判,文理优长。

其中最重视判。

要求应试者针对某一案件写出判辞,判辞须用四六文体,对偶整齐,对文学素养要求较高。

由此可知,唐代选官制度()A.促使唐代文学作品十分兴盛B.特别关注官吏的操守与品行C.旨在提升案件审判的公正性D.注重考核官员实际应用能力解析:据材料“最重视判。

要求应试者针对某一案件写出判辞,判辞须用四六文体,对偶整齐,对文学素养要求较高”,可知科举制中的铨选侧重于考查考生能将“身言书判”应用于实践,故选D项;材料强调的是对于科举制铨选制度的实践,而非强调科举制促进文学作品兴盛,排除A项;据材料“其中最重视判”,可知更加关注考生的实践能力,而非注重官吏的操守与品行,排除B项;据材料“要求应试者针对某一案件写出判辞,判辞须用四六文体,对偶整齐,对文学素养要求较高”,可知强调对于身言书判的综合运用,排除C项。

答案:D2.唐代时期在中书省和门下省设有一批谏官,具有先他官言事的优越权。

他们是左右散骑常侍、左右谏议大夫、左右补阙和拾遗,“左”隶属中书省,“右”隶属门下省。

这一做法() A.旨在加强专制皇权B.提高了办事效率C.利于防止决策失误D.加强了中央集权解析:根据材料谏官“具有先他官言事的优越权”并结合所学可知谏官主要评议皇帝得失,这一做法有利于防止决策失误,故选C项;三省六部制度加强专制皇权,与材料主旨谏官制度不符,排除A项;谏官的设置降低行政效率,排除B项;谏官是在中央设置的官员,并未涉及中央与地方关系,排除D项。

答案:C3.据《新唐书》载,御史台事权高度集中,朝廷百司及地方官员无不在其监察范围之内;而尚书省左右丞“掌辩六官之仪,纠正省内,劾御史举不当者”。

据此推断,唐代() A.行政职能分工不明B.政令畅通得以确保C.中枢机构发生异变D.监察制度有所完善解析:通过题干可知,御史台掌管监察职权,同时,尚书省左右丞又对御史有所监督,即“劾御史举不当者”,可知唐代的监察制度较以前有所完善,故选D项;题干只是述及了唐朝“尚书省左右丞”对“御史”有所监察,防止出现冤假错案,这是监察制度完善的表现,并非行政职能的分工不明,排除A项;题干述及的是唐朝“尚书省左右丞”对“御史”有所监察,这是监察制度完善的表现,不是政令畅通的表现,排除B项;监察制度的完善,并没有改变唐朝中枢机构的建制,排除C项。

浅谈汉代的察举制度汉代的察举制度是国家选拔人才的一种重要方式,它在汉朝的治理体系中占据了重要的地位。

察举制度的实施使得政府能够高效地选拔人才,为国家的运转做出贡献。

本文将从察举制度的起源、内容、特点和影响等方面进行论述,以全面深入地了解汉代的察举制度。

察举制度在汉代可以追溯到汉武帝时期。

在这个时期,为了秦朝的任用制度,武帝通过“表状”来选拔人才。

这一制度之后逐渐发展为了察举制度。

察举制度的内容是官员在考核任用人才时,通过听取民众举荐人才的意见和评议,来确保人才的选拔公平、公正。

察举制度的核心内容主要有两个方面。

首先,察举制度强调选拔人才的公正性和公平性。

当时的汉朝,政府部门设有“丞相”和“言官”负责管理提拔人才的事宜。

同时民众也可以通过递交奏疏和上书的方式向政府推荐人才。

这种民众推荐的方式为政府提供了更广泛的选择范围,不仅提高了人才的选拔质量,也有助于防止权贵家族的垄断和任用不当。

其次,察举制度强调选拔过程的可依赖性和透明性。

政府要耐心听取民众的举荐和评议,以充分了解人才的能力和品德。

这样一来,不仅有助于排除虚假和偏见,还可以通过广泛听取民意来避免政府的独断和腐败。

察举制度在汉代的政治制度中具有明显的特点。

首先,它重视人才的选拔和使用。

当时的政府官职分得比较细致,每个职位都有明确的工作职责和要求。

政府通过察举制度的实施,可以在一定程度上确保官员具备相应的能力和才干,为国家的发展和治理提供了有力的支持。

其次,察举制度以民众的参与为基础,反映了政府的人民取向。

当时的政府面对百姓诸多需求,通过公正公平的察举制度来回应民众的呼声,得到了较好的社会效果。

最后,察举制度倍受重视,体现了当时汉朝政府的良好治理理念。

当时的政府倡导国家以“仁政”为核心,察举制度作为执政者的选人选拔方式,在一定程度上保证了政府的廉洁和高效。

察举制度对汉代社会的影响可以从多个方面来看。

首先,察举制度为人才的选拔提供了一个平台,使得优秀的人才得以被政府所重视并加以使用。

试论西汉察举制的内容特点及对当今选拔的启示西汉察举制是中国古代用于选拔人才的重要制度之一,它在当时的社会中具有很大的影响力。

本文将试论西汉察举制的内容特点,以及对当今选拔人才的启示。

一、西汉察举制的内容特点1. 精英选拔西汉察举制是一种严格的选拔制度,它通过对人才的考察和选拔,从而选拔出一批具有政治才能和才干的人士,用以参与国家的重要事务。

这一制度的实施,有利于选拔精英人才,提高国家的治理水平。

2. 贤良选拔西汉察举制在选拔人才时,注重个人的品行和道德修养。

它不仅要求被选拔的人才在政治、军事、经济等方面有一定的能力,更强调他们的品行端正,诚信为人。

这样一来,就能够选拔出一批品质优良的人才,有利于国家的长治久安。

3. 考试选拔西汉察举制通过考试的方式来选拔人才,这种考试主要注重个人的才能和知识水平。

这在当时是一种创新的选拔方式,它抛弃了传统的门第世袭,更加注重个人的实力和能力。

这种考试选拔的制度有利于提高人才的整体素质,促进社会的进步。

4. 人才流动西汉察举制在选拔人才时,不拘一格。

它允许来自不同阶层、不同地域的人才参加选拔,只要他们符合制度的要求。

这种灵活的选拔机制能够促进人才的流动,提高社会中的活力和创造力。

二、对当今选拔的启示1. 强调综合素质当今选拔人才也应该像西汉察举制一样,注重人才的综合素质。

不仅要求其在专业领域有一定的能力,更应该注重其品行和道德修养。

只有这样,选拔出来的人才才能够在社会中起到更多的作用。

2. 推行公平竞争当今的选拔机制应该更加注重公平竞争,放宽门槛,让更多的人才有机会参与选拔。

也应该建立起一套科学、公正的考试选拔制度,通过考试的方式来选拔人才,提高人才的整体素质。

3. 重视人才培养当今社会应该更加重视人才的培养和选拔,建立起一套完善的人才培养体系。

通过对人才的培养,能够更好地促进社会的发展和进步。

4. 鼓励人才流动在当今社会,应该更加鼓励人才的流动,让更多的人才有机会在不同的领域、不同的行业中施展才华,为社会的发展做出更大的贡献。

河北省衡水市饶阳中学实验部2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题一、单选题1.北京出土的西周青铜器“克盉”记载:(周成王)命克(召公长子)做屡(燕)的诸侯,管理和使用羌族…驭族、微族。

克进驻優(燕)地,接收了土地,平息了动乱。

对此文物,下列认识错误的是A.印证了北京城市的发展历史B.佐证西周实行分封制的史实C.展现了周代青铜器工艺水平D.反映克因为立了战功而受封2.饕餮纹是青铜器上常见的花纹之一-。

据考古发现,商代至西周早期的饕餮纹具有神秘威严的狰狞美,而西周中晚期以后,写实性较强的凤鸟纹和简练的环带纹逐渐增多。

这一-变化反映A.青铜器制作水平的提高B.青铜器实用功能增强C.周人审美标准发生改变D.周代人文精神的发展3.考古发掘发现殷墟故都,实不啻一个大的祭祀场,即使商代青铜器的造型与纹饰,亦充斥着一种恐怖与神秘的气氛。

据材料可知,商朝A.王权具有浓厚的神秘色彩B.尊神重鬼的文化氛围较浓C.天人合一的思想已经出现D.政治的世俗化倾向已萌芽4.据史料记载,周初礼制,周王用九鼎,诸侯用七鼎。

20世纪80年代,湖北随州周墓出土了制造精美的九鼎八簋。

据此可知该墓主所处的时代A.宗法等级制森严B.青铜冶炼技术成熟C.周朝统治中心在随州D.分封制遭到破坏5.西周时期贵族世家内使用家臣进行管理,家臣领有封地。

迨及春秋中后期,家臣俸禄出现了谷禄形式,有些诸侯国内的家臣成分也日益复杂化,如鲁国施氏依据“忠良”选任齐鲍国为家臣。

这种变化A.表明“礼崩乐坏”成为普遍现象B.体现古代官僚政治萌芽趋向C.说明诸侯国控制的土地不断减少D.反映家臣社会地位日益降低6.元人陈澔在评价《吕氏春秋》时认为:“吕不韦相秦十余年,此时已有必得天下之势,故大集群儒,损益先王之礼而作此书,名曰《春秋》,将欲为一代兴王之典礼也。

”可见吕不韦编纂《吕氏春秋》意在A.规劝其他诸侯国归顺秦国B.为秦国制定统一礼乐制度C.总结反思诸子百家的学说D.为大一统提供理论新依据7.秦孝公时期,商鞅制定军功爵制,“以多杀为爵级,以怯斗为役隶”;秦王嬴政时期,取消计首授爵,将战争胜负作为论功行赏的标准。

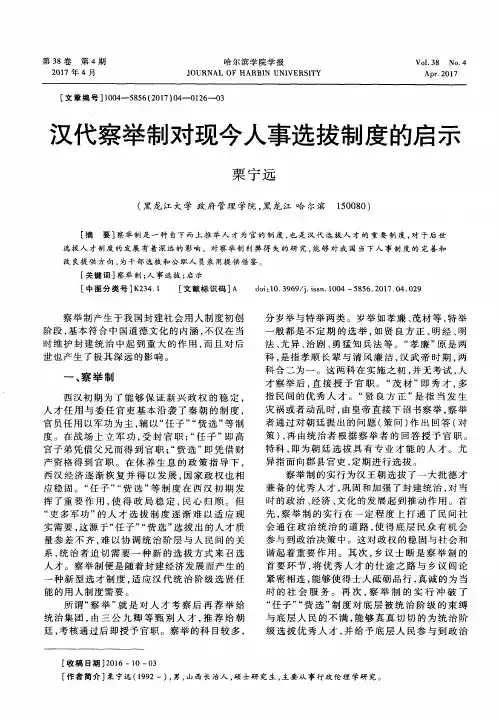

汉代察举制对现代干部选拔任用的启示

张翔

【期刊名称】《广东经济》

【年(卷),期】2017(000)014

【摘要】汉代察举制度的创立为统治阶级选拔出了一大批德才兼备的官吏,加强了汉王朝的统治,同时也为后世历朝历代的人才选拔制度提供了借鉴和启示,对今天的干部选拔任用,为我国公务员队伍的建设有一定的积极意义.

【总页数】1页(P277)

【作者】张翔

【作者单位】中共陕西省委党校

【正文语种】中文

【相关文献】

1.汉代察举制与现今干部选拔制度 [J], 欧德良

2.汉代察举制对现今人事选拔制度的启示 [J], 栗宁远

3.新时代干部选拔任用制度新变化与新特征

——党的十八大以来干部选拔任用制度发展创新概述 [J], 郝玉明

4.人才选拔应兼顾形式公平与实质公平——汉代察举制的启示 [J], 陈荣香;杨月坤

5.新时代党政领导干部选拔任用制度的改革研究——基于《党政领导干部选拔任用工作条例》新变化的视角 [J], 刘宇晴;刘杉

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

试论西汉察举制的内容特点及对当今选拔的启示西汉察举制是中国古代用来选拔人才的一种制度,其实质是通过考试来选拔有才能的人,以涵盖了官员招聘和选拔范畴。

在中国的历史上,察举制是一个重要的发展,提供了一种公正的公共选拔机制。

本文将以西汉察举制为例,分析其内容特点及对今天的选拔带来的启示。

首先,西汉察举制制度的内容特点主要表现在以下几个方面:第一,一定程度上实现了公正公平。

在西汉统治时期,世家权贵的特权被缩减,加强了原始社会特技的纠偏,改变了封建社会的政治演变。

由于察举制度允许没有贵族背景的人通过考试获得公职,因此被认为是君主的利益代表,有利于消除官场上的某些私人关系的发生。

第二,选拔有才能的人。

西汉察举制的实质是通过考试来选拔人才,重视培养人才。

因此,该制度促进了文化教育的发展。

西汉时期,制定了《春秋繁露》、《史记》等一大批文学作品,并设立了官府的教育机构(如太学),提供了人才培训和才华展示的平台。

第三,角色多样性。

西汉察举制度不仅涉及到官员招聘,还包括了诸多社会方面的选拔范畴,如医生、教师和知识分子等。

此外,这项制度还赋予了市民权和财产权,允许有才能的人,跨越社会层面,成为政治中心的重要人物。

此外,西汉察举制度对当今选拔的启示也不可忽视。

它广泛地吸收了当时行政管理和社会实践中的一些优势,可以为当今选拔人才提供以下启示:第一,注重考试和教育的连续性。

西汉察举制度注重考试和教育的连续性,这对当今选拔人才具有重要的启示。

为确保选拔的公平、公正,需要在厘定考试形式、考试内容和考试的周期等方面加强规范化和标准化,确保考试公正、积极和公正,真正做到才能推动绩效提高。

第二,角色的多样性。

可借鉴西汉时期察举制度之成功,不仅注重有才能的人,还应用多样化的选拔角色;不仅注重工作经验,也应考虑知识技能、学历和背景等其他因素。

这样才能真正做到选拔公正、公平,充分发挥人力资源的作用。

总之,西汉察举制度的内容特点和政治意义是很明显的。