高考语文小说阅读答题模板

- 格式:docx

- 大小:40.60 KB

- 文档页数:7

高中语文小说阅读最全答题模板,高考期末必备考点一:把握小说情节小说情节是在小说提供的特定环境中,由于人物之间的相互关系和人与环境间的矛盾冲突而产生的一系列生活事件发生、发展直至解决的整个过程。

在情节方面设置的题型通常有:1.概述情节;2.对某一情节的特点和作用分析。

题型一:概述情节常见提问方式1.用一句话或简明的语句概括故事情节。

2.文中共写了哪几件事,请依次加以概括。

3.用填空的形式概括小说的部分内容(包括指出开端、发展、高潮和结局四部分中的某一方面)。

解答思路1.理清小说的结构可以按照情节的开端、发展、高潮和结局来划分文章结构。

2.寻找小说中的线索小说中的线索有事物线索,有对比冲突线索,还有人物线索、情感变化线索等。

3.抓住小说中的场面常用答题模式按“何时何地何人做何事(文中没有涉及的除外,但'何人’'做何事’不能省)”的格式加以概括,一般一个场面可以概括为一件事。

题型二:对某一情节的特点和作用分析小说对故事情节的叙述,有顺叙、倒叙、插叙等方法。

顺叙,也称正叙。

顺叙就是按照事件发生、发展的时间先后顺序来进行叙述的方法,先发生的先说,后发生的后说,很讲究“先来后到”的原则。

用这种方法进行叙述,好处是事件由头到尾,次序井然,文气自然贯通,文章显得条理清楚。

倒叙,把故事的结尾或其中某一重要部分提前,作为作品的开始,作品的主体部分还是顺序故事情节。

《祝福》是采用倒叙方法的一个范例:在序幕之后,首先交代了已沦为乞丐的祥林嫂在新旧交替的年关寂然死去的消息,这是本文主人公的悲惨结局,接着引起“我”对祥林嫂“半生事迹的片断”的追忆,展开对悲剧主体部分的描述。

本文使用倒叙有以下作用:①从情节安排看,把祥林嫂悲剧的结局放在前面,巧妙地为读者设置了一个悬念,使读者急于追根溯源,探求事情的原委,有一定吸引力。

②从小说的矛盾关系看,小说开头写祥林嫂在富人们一片祝福声中寂然死去,而且引起鲁四老爷的震怒:“不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”突出了祥林嫂与鲁四老爷之间的尖锐矛盾,突出了小说反封建的主题。

高中语文小说阅读答题模板高中有很多同学不知道语文小说阅读该从哪方面去答题,怎幺答题才能找到采分点,拿高分。

小编整理了高中语文小说阅读答题技巧及公式,帮助大家搞定高中语文小说阅读。

1高中语文小说阅读答题技巧及公式一、第一段作用:两方面①内容:从本身和主题两方面说②形式:结构和手法。

答题方法1、交代故事发生背景,人物所处环境2、引出下文故事情节,为下文做铺垫3、设置悬念引起读者兴趣,引人入胜二、分析人物形象:①小说中人物身份、地位②通过外貌、语言、行动揣摩人物心理③注意小说活动的历史背景④作者对人物的介绍和评价。

通过以上四方面来分析人物形象。

另外,通过正面描写和侧面描写分析。

答题方法:——是——的——例如:某某是一个敢爱敢恨、勇敢执着、爱憎分明……的农民形象三、环境描写作用:答题方法:交代人物活动的社会背景、时令、地点等;渲染——的气氛;表现烘托人物——的形象;推动情节发展。

四、情节的作用情节的作用一般有:交代人物活动的环境设置悬念,引起读者兴趣为后面情节发展作铺垫或埋下伏笔照应前文提供线索或推动情节发展刻画人物性格表现主旨或深化主题答题方法:……情节在文中有……作用,突出了……表现了……五、修辞手法作用:比喻:化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体比拟:给物赋予人的形态情感(只拟人),描写生动形象,表意丰富对比:使所表现的事物特征或所阐述的道理观点更鲜明、更突出。

六、人称作用:第一人称:亲切自然,能自由的表达思想感情,给读者以生动真实之感第二人称:便于对话,便于抒情,加强感染力第三人称:能比较直接的展开丰富的生活,不受时间空间限制……1高考语文小说阅读考纲解读(一)考纲要求文学类文本阅读。

阅读鉴赏中外文学作品。

了解小说、散文、诗歌、戏剧等文学体裁的基本特征及主要表现手法。

文学作品阅读鉴赏,注重审美体验。

感受形象,品味语言,领悟内涵,分析艺术表现力;理解作品反映的社会生活和情感世界,探索作品蕴含的民族心理和人文精神。

【导语】有很多同学的语⽂⼩说阅读板块是⾮常的不好的,那么⾼考⼩说阅读有哪些答题模板呢,⽆忧考整理了相关信息,希望会对⼤家有所帮助! ⾼考语⽂⼩说阅读答题⽅法 (⼀)某句话在⽂中的作⽤: 1、⽂⾸:开篇点题;渲染⽓氛(散⽂),埋下伏笔(记叙类⽂章),设置悬念(⼩说),为下⽂作辅垫;总领下⽂; 2、⽂中:承上启下;总领下⽂;总结上⽂; 3、⽂末:点明中⼼(散⽂);深化主题(记叙类⽂章⽂章);照应开头(议论⽂、记叙类⽂章⽂、⼩说) (⼆)修辞⼿法的作⽤: (1)它本⾝的作⽤;(2)结合句⼦语境。

1.⽐喻、拟⼈:⽣动形象; 答题格式:⽣动形象地写出了+对象+特性。

2.排⽐:有⽓势、加强语⽓、⼀⽓呵成等; 答题格式:强调了+对象+特性 3.设问:引起读者注意和思考; 答题格式:引起读者对+对象+特性的注意和思考 反问:强调,加强语⽓等; 4.对⽐:强调了……突出了…… 5.反复:强调了……加强语⽓ (三)句⼦含义的解答: 这样的题⽬,句⼦中往往有⼀个词语或短语⽤了⽐喻、对⽐、借代、象征等表现⽅法。

答题时,把它们所指的对象揭⽰出来,再疏通句⼦,就可以了。

(四)某句话中某个词换成另⼀个⾏吗?为什么? 动词:不⾏。

因为该词准确⽣动具体地写出了…… 形容词:不⾏。

因为该词⽣动形象地描写了…… 副词(如都,⼤都,⾮常只有等):不⾏。

因为该词准确地说明了……的情况(表程度,表限制,表时间,表范围等),换了后就变成……,与事实不符。

(五)⼀句话中某两三个词的顺序能否调换?为什么? 不能。

因为: (1)与⼈们认识事物的(由浅⼊深、由表⼊⾥、由现象到本质)规律不⼀致。

(2)该词与上⽂是⼀⼀对应的关系。

(3)这些词是递进关系,环环相扣,不能互换。

⾼考⼩说阅读答题技巧 (⼀)故事情节的把握 把握好故事情节,是读懂⼩说的关键,是欣赏⼩说艺术特点的基础,也是整体感知⽂章的起点。

命题者在为⼩说命题时,也必定以此为出发点,先从整体上设置理解⽂章内容的试题。

衡水名校高考小说阅读答题模板(最新最全)1、小说中的双线是指两条主要情节线索,这样处理的好处是可以增加故事的复杂性和深度,让读者更加投入其中。

2、小说情节构思上的特色是巧妙地将两条线索融合在一起,情节设置上的特点是紧凑有序,环环相扣,让读者一步步地揭开故事的真相。

3、小说安排某个情节的好处是可以引起读者的兴趣和好奇心,同时也可以为后续情节的发展做铺垫,让故事更加连贯。

4、小说以某个中心为布局可以统领全文,让故事更加有条不紊,同时也可以突出主题思想,让读者更加深入地理解故事。

5、小说以某个题目为中心可以让读者更加清晰地把握故事主题,同时也可以增加故事的艺术性和深度。

6、小说开头/第一段的写法可以引起读者的兴趣和好奇心,同时也可以为后续情节的发展做铺垫,让故事更加连贯。

7、作品以某种方式结尾可以给读者留下深刻的印象,同时也可以突出主题思想,让读者更加深入地理解故事。

8、小说塑造人物形象的手法包括外貌描写、言行举止等,作用是让读者更加深入地了解人物性格和命运。

9、小说中的细节描写可以增加故事的真实感和艺术性,同时也可以为情节的发展做铺垫,让读者更加深入地理解故事。

10、小说中的“我”可以让读者更加身临其境地感受故事,同时也可以为主题思想的表达做铺垫。

11、小说中塑造某个人物的作用是为故事的发展做铺垫,让读者更加深入地了解人物性格和命运。

12、小说中多次出现某个物象的作用是为情节的发展做铺垫,同时也可以突出主题思想,让读者更加深入地理解故事。

13、小说中环境描写的特点是生动形象,手法包括形容词、比喻等,作用是增加故事的真实感和艺术性。

14、小说中环境描写的作用是为情节的发展做铺垫,同时也可以突出主题思想,让读者更加深入地理解故事。

15、小说中多次写到某人的神情、话、动作等可以突出人物性格和命运,同时也可以为情节的发展做铺垫。

16、小说多次提到某个环境的作用是为情节的发展做铺垫,同时也可以突出主题思想,让读者更加深入地理解故事。

高考语文小说阅读答题模板高考文小答方法(一)某句在文中的作用:1、文首:开篇点;渲染气氛(散文),埋下伏笔(叙文章),置念(小),下文作;下文;2、文中:承上启下;下文;上文;3、文末:点明中心(散文);深化主(叙文章文章);照开(文、叙文章文、小)(二)修辞手法的作用:(1)它本身的作用;(2)合句子境。

1.比、人:生形象;答格式:生形象地写出了+象+特性。

2.排比:有气、加气、一气呵成等;答格式:了+象+特性3.:引起者注意和思考;答格式:引起者+象+特性的注意和思考反:,加气等;4.比:了⋯⋯突出了⋯⋯5.反复:了⋯⋯加气(三)句子含的解答:的目,句子中往往有一个或短用了比、比、借代、象征等表方法。

答,把它所指的象揭示出来,再疏通句子,就可以了。

(四)某句中某个成另一个行?什么?:不行。

因准确生具体地写出了⋯⋯形容:不行。

因生形象地描写了⋯⋯副(如都,大都,非常只有等):不行。

因准确地明了⋯⋯的情况(表程度,表限制,表,表范等),了后就成⋯⋯,与事不符。

(五)一句中某两三个的序能否?什么?不能。

因:(1)与人事物的(由浅入深、由表入里、由象到本)律不一致。

(2)与上文是一一的关系。

(3)些是关系,相扣,不能互。

高考小答技巧(一)故事情的把握把握好故事情,是懂小的关,是欣小特点的基,也是整体感知文章的起点。

命者在小命,也必定以此出点,先从整体上置理解文章内容的。

1.把握故事情(1)三种型:①用一句或明的句概括故事情;②文中共写了哪几件事,依次加以概括;③概括小说的部分内容(包括指出开端、发展、高潮和结局四部分中的某一方面)。

(2)分析小说的故事情节,可以从以下几方面入手:①抓住场面;②寻找线索;③理清小说的结构。

(3)分析小说故事情节时要注意两点:①情节的发展变化是矛盾冲突发展的体现,分析小说的情节时必须抓住主要的矛盾冲突;②分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为理解人物性格、把握小说主题服务的。

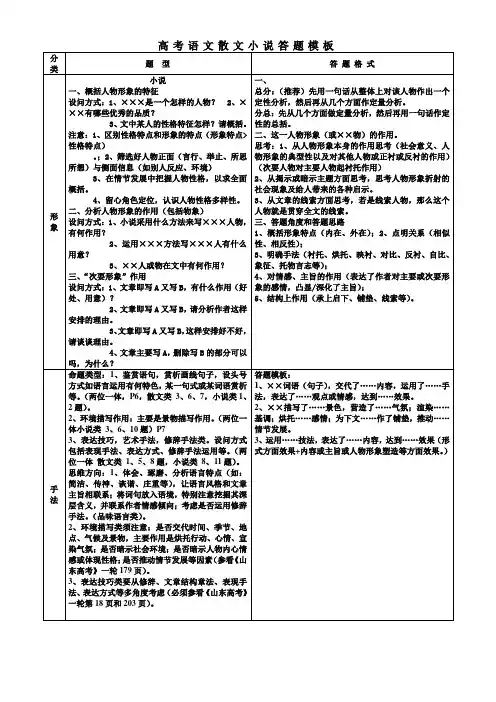

高考语文散文小说答题模板分类题型答题格式形象小说一、概括人物形象的特征设问方式:1、×××是一个怎样的人物? 2、×××有哪些优秀的品质?3、文中某人的性格特征怎样?请概括。

注意:1、区别性格特点和形象的特点(形象特点>性格特点)。

;2、筛选好人物正面(言行、举止、所思所想)与侧面信息(如别人反应、环境)3、在情节发展中把握人物性格,以求全面概括。

4、留心角色定位,认识人物性格多样性。

二、分析人物形象的作用(包括物象)设问方式:1、小说采用什么方法来写×××人物,有何作用?2、运用×××方法写×××人有什么用意?3、××人或物在文中有何作用?三、“次要形象”作用设问方式:1、文章即写A又写B,有什么作用(好处、用意)?2、文章即写A又写B,请分析作者这样安排的理由。

3、文章即写A又写B,这样安排好不好,请谈谈理由。

4、文章主要写A,删除写B的部分可以吗,为什么?一、总分:(推荐)先用一句话从整体上对该人物作出一个定性分析,然后再从几个方面作定量分析。

分总:先从几个方面做定量分析,然后再用一句话作定性的总括。

二、这一人物形象(或××物)的作用。

思考:1、从人物形象本身的作用思考(社会意义、人物形象的典型性以及对其他人物或正衬或反衬的作用)(次要人物对主要人物起衬托作用)2、从揭示或暗示主题方面思考,思考人物形象折射的社会现象及给人带来的各种启示。

3、从文章的线索方面思考,若是线索人物,那么这个人物就是贯穿全文的线索。

三、答题角度和答题思路1、概括形象特点(内在、外在);2、点明关系(相似性、相反性);3、明确手法(衬托、烘托、映衬、对比、反衬、自比、象征、托物言志等);4、对情感、主旨的作用(表达了作者对主要或次要形象的感情,凸显/深化了主旨);5、结构上作用(承上启下、铺垫、线索等)。

高三语文阅读答题模板一、题型一:某句话在文中作用1.文首:开编点题/渲染气氛(散文)/埋下伏笔(记叙类散文)/设置悬念(小说)/为下文做铺垫/总领下文2.文中:承上启下/总领下文/总结上文3.文末:点明中心(散文)/深化主题(记叙)/照应开头(议论,记叙,小说)二、题型二:修辞手法的作用1.句子本身作用2.结合句子语境(1)比喻:……采用了比喻的修辞手法,描写了……,表现了作者对……的感情,形象生动。

(2)拟人:……采用了拟人的修辞手法,将……赋与人的情感与性格来写,表现了作者对……的感情,十分形象,生动(或栩栩如生,逼真)。

(3)夸张:……采用了夸张的修辞手法,描写了……,表达了作者……的情感,联想奇特,富于形象感。

(4)反问:……采用了反问的修辞手法,用反问的句式把作者……的感情表达出来,语气更强烈,表达的思想也更强烈。

(5)排比:……采用了排比的修辞手法,描写了……的情景,集中地表达了作者……的感情,节奏明快,增强了语言的气势。

(6)对偶:……采用了对偶的修辞手法,描写了……,抒发了作者对……的感情,节奏明快,富于音乐美。

(7)对比:强调了……突出了……(8)反复:加强语气,强调了……三、题型三:(一)表达方式:记叙、描写、抒情、说明、议论(二)表现手法:象征、对比、烘托、设置悬念、前后呼应、欲扬先抑、托物言志、借物抒情、联想、想象、衬托(正衬、反衬)(三)修辞手法:比喻、拟人、夸张、排比、对偶、引用、设问、反间、反复、互文、对比、借代、反语(四)记叙文六要素:时间、地点、人物、事情的起因、经过、结果(五)记叙顺序:顺叙、倒叙、插叙(六)描写角度:正面描写、侧面描写(七)描写人物的方法:语言、动作、神态、心理、外貌(八)描写景物的角度:视觉、听觉、味觉、触觉(九)描写景物的方法:动静结合(以动写静)、概括与具体相结合、由远到近(或由近到远)(十)描写(或抒情)方式:正面(又叫直接)、反面(又叫间接)(十一)叙述方式:概括叙述、细节描写(十二)说明顺序:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序(十三)说明方法:举例子、列数字、打比方、作比较、下定义、分类别、作诠释、摹状貌、引用(十四)小说情节四部分:开端、发展、高潮、结局(十五)小说三要素:人物、情节、环境(十六)环境描写分为:自然环境、社会环境(十七)议论文三要素:论点、论据、论证(十八)论据分类为:事实论据、道理论据(十九)论证方法:举例(或事实)论证、道理论证(有时也叫引用论证)、对比(或正反对比)论证、比喻论证(二十)论证方式:立论、驳论(可反驳论点、论据、论证)(二十一)议论文的文章的结构:总分总、总分、分总;分的部分常常有并列式、递进(二十二)引号的作用:引用;强调;特定称谓;否定、讽剌、反语(二十三)破折号用法:提示、注释、总结、递进、话题转换、插说四、题型四:(一)人物形象型1.题型(1)结合全文,简要分析人物形象。

高考语文小说阅读题超实用的答题模板答题基本知识1、阅读注意整体阅读,注意抓三个方面。

一是要有文体特征意识(散文和小说,新闻和传记的文体特征概述见后);二是要有思路分析意识(边读边概括各段落意思及段与段之间的关系);三是要有寻找中心句意识(每段的中心句,特别是文章的开头,结尾,过渡句以及标题)。

2、审题从题干中求启示,寻求解题的突破口,确保准确答题。

题干具有以下作用:暗示答题区域;暗示答题思路;暗示答题方法;暗示答案本省。

审题时注意:是否选准题眼(答题重点);是否选全要点(要答几个方面);是否选准角度(以谁为陈述主体);是否选好恰当的句式(要与设问的句式一致);组织语言时,注意“问”与“答”要照应好。

如问:“为什么对来说这是一次短暂而愉快的旅行?”则:(1)题眼(答题重点)是:短暂而愉快;(2)要点(回答的内容)应包括:“短暂”和“愉快”两点;(3)设问的角度:以“这”作陈述对象,而不是“”;(4)句式应为:两个句子,且构成并列关系。

3、答题规范作答不能忘记的三个原则:(1)答案在文中(直接来源于文中或或从文中提炼);(2)选择并重组文中关键词句(注意原文表述角度与设问角度是否一致);(3)分点分条作答(采点给分)。

即:问什么答什么,怎么问怎么答;就近找答案,尽量抄原文;抓住关键词,短语答题目,分条来排列;要用肯定句,原文中找依据。

常用写作手法1、表达方式:记叙、描写、抒情、说明、议论2、表现手法:对比、衬托(反衬),变换人称(高考常考),联想想象,象征,类比,虚实结合渲染烘托对比、衬托(正衬、反衬):突出所描写事物的特点,突出的某种感情,深化文章的主题。

托物言志、象征、虚实结合:是表达更加含蓄,有意在言外之妙,而且能使文章内涵丰富,富有哲理,给人以启迪。

动静结合、化静为动:使表达更加形象生动,富有感染力。

举例或列举:具体实在,易于被读者接受,增强说服力和感染力。

白描:文字简练,不加渲染和烘托,有简洁传神的表达效果。

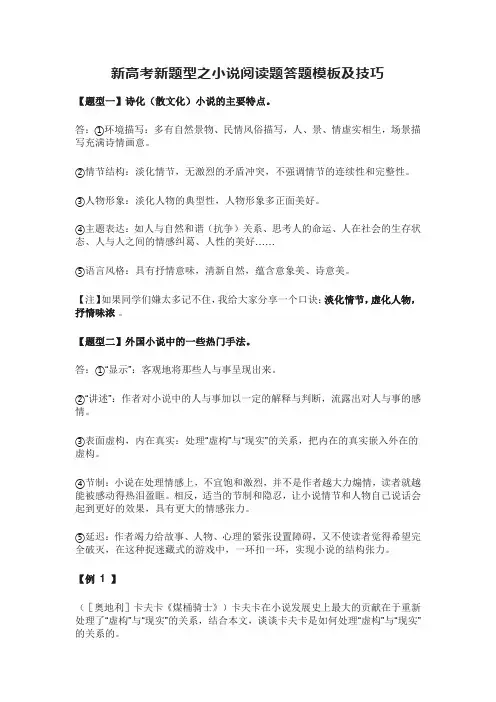

新高考新题型之小说阅读题答题模板及技巧【题型一】诗化(散文化)小说的主要特点。

答:①环境描写:多有自然景物、民情风俗描写,人、景、情虚实相生,场景描写充满诗情画意。

②情节结构:淡化情节,无激烈的矛盾冲突,不强调情节的连续性和完整性。

③人物形象:淡化人物的典型性,人物形象多正面美好。

④主题表达:如人与自然和谐(抗争)关系、思考人的命运、人在社会的生存状态、人与人之间的情感纠葛、人性的美好……⑤语言风格:具有抒情意味,清新自然,蕴含意象美、诗意美。

【注】如果同学们嫌太多记不住,我给大家分享一个口诀:淡化情节,虚化人物,抒情味浓。

【题型二】外国小说中的一些热门手法。

答:①“显示”:客观地将那些人与事呈现出来。

②“讲述”:作者对小说中的人与事加以一定的解释与判断,流露出对人与事的感情。

③表面虚构,内在真实:处理“虚构”与“现实”的关系,把内在的真实嵌入外在的虚构。

④节制:小说在处理情感上,不宜饱和激烈,并不是作者越大力煽情,读者就越能被感动得热泪盈眶。

相反,适当的节制和隐忍,让小说情节和人物自己说话会起到更好的效果,具有更大的情感张力。

⑤延迟:作者竭力给故事、人物、心理的紧张设置障碍,又不使读者觉得希望完全破灭,在这种捉迷藏式的游戏中,一环扣一环,实现小说的结构张力。

【例1 】([奥地利]卡夫卡《煤桶骑士》)卡夫卡在小说发展史上最大的贡献在于重新处理了“虚构”与“现实”的关系,结合本文,谈谈卡夫卡是如何处理“虚构”与“现实”的关系的。

答:①作者采用了“表面虚构”而“内在真实”的法则来处理“虚构”与“现实”的关系,把内在的真实嵌入外在的虚构。

②表面虚构:作者虚构了一个“骑着空煤桶飞翔讨煤”的穷汉形象;小说采用了象征、夸张等艺术技巧,拉开了与现实生活的距离。

③内在真实:情节发展与穷人处境悲惨、富人为富不仁的社会现实高度吻合,作者对生活细节、场景细节、心理活动等的细致描写,极其真实。

【注】这里的答题结构,同学们可以学习一下,首先综述,然后分条答,注意一定要标序号,那样你的答案会让阅卷人看得一清二楚,得分点更容易看到。

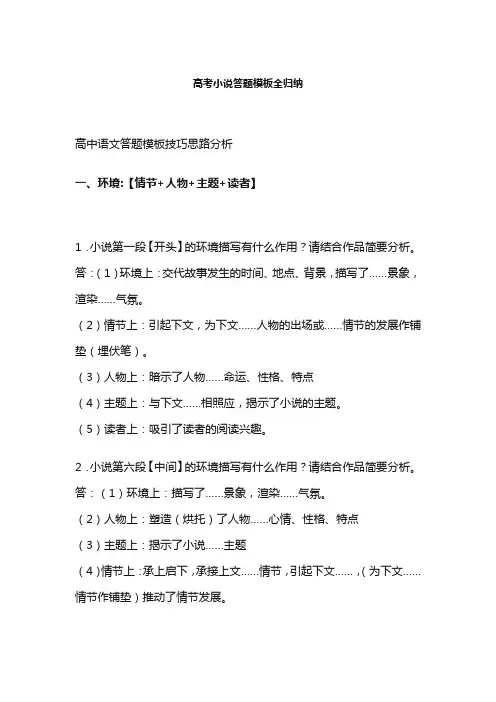

高考小说答题模板全归纳高中语文答题模板技巧思路分析一、环境:【情节+人物+主题+读者】1.小说第一段【开头】的环境描写有什么作用?请结合作品简要分析。

答:(1)环境上:交代故事发生的时间、地点、背景,描写了……景象,渲染……气氛。

(2)情节上:引起下文,为下文……人物的出场或……情节的发展作铺垫(埋伏笔)。

(3)人物上:暗示了人物……命运、性格、特点(4)主题上:与下文……相照应,揭示了小说的主题。

(5)读者上:吸引了读者的阅读兴趣。

2.小说第六段【中间】的环境描写有什么作用?请结合作品简要分析。

答:(1)环境上:描写了……景象,渲染……气氛。

(2)人物上:塑造(烘托)了人物……心情、性格、特点(3)主题上:揭示了小说……主题(4)情节上:承上启下,承接上文……情节,引起下文……,(为下文……情节作铺垫)推动了情节发展。

3.小说结尾环境描写有什么作用?请结合作品简要分析。

答:(1)环境上:描写了……景象,渲染……气氛。

(2)人物上:丰富了人物……形象特点(3)主题上:深化了小说……主题(4)情节上:总结全文,与开头……相照应,使文章的结构更严谨。

(5)读者上:以景结情,言有尽而意无穷,给读者留下想象和思考的空间。

4.赏析文中画线的句子(分析文中画线句子景物描写的手法)答:(1)指出手法(2)简析运用(3)分析作用知识补充:描写手法:(1)感官:视觉,听觉,味觉,嗅觉、触觉等(形,声,色)。

绘形、绘声、绘色、视听结合、声色结合;(2)手法:修辞(比喻、拟人、夸张、对比、衬托等)、动静结合(以动衬静、以静衬动)、白描、细描点面结合、对比映衬、简笔勾勒、精笔细描(3)视角:定点观察,移步换景,俯视仰视、由远及近(或由近及远),由高到低(或由低到高)等。

二、情节【情节+人物+主题+读者】1.小说第一段【开头】有什么作用?请结合作品简要分析。

答:(1)内容上:概括该段大意(2)情节上:为下文……人物的出场,或……情节的发展作铺垫(埋伏笔)。

小说阅读题小说的三要素(人物—社会本质—主题)1.人物通过刻画人物、塑造典型人物形象来揭示社会生活的某些本质方面,从而表现作品的主题,达到反映生活、表达作者主观情感的目的。

2.情节(开端、发展、高潮、结局)是指作品所描写的事件发展、演变的全过程。

小说主要是通过故事情节来展现人物性格、表现作品主题的。

3.环境环境描写是指对人物活动的环境和事件发生的背景作描写。

环境分为自然环境和社会环境。

自然环境描写作用:渲染故事气氛、烘托人物形象,推动情节发展、暗示社会环境、深化作品主题社会环境描写作用:交代人物的生活环境、交代人物的社会关系、交代作品的时代背景。

侧面刻画人物,显示作品主题一、小说的人物描写1.正面描写(1)外貌描写更好地展现人物的内心世界及性格特征(2)动作描写更好地展现人物的内心世界及性格特征(3)语言描写①刻画人物性格,反映人物心理活动,促进故事情节发展②描摹人物的语态,使形象栩栩如生、跃然纸上。

(4)心理描写表现人物思想品质,刻画人物性格,推动故事情节发展。

(5)细节描写更细腻地展示人物某一特征。

2.侧面描写人物烘托、环境烘托、景物烘托二、鉴赏小说的环境描写1.自然环境(1)地理环境描写交代故事发生地的自然环境、地形地貌,故事情节的发生作铺垫。

(2)景物描写方法a.组合关系:①空间组合:由上到下,上下结合; 由远及近,远近结合; 由周围到中心②时间组合:春夏秋冬,晨午昏夜,四季四时③色彩组合:各种色彩有机搭配,使画面充满生机b.衬托关系:①以动(声)衬静,动静结合; 以静衬声,使声音显得更加突出②背景对主体的衬托③色彩对色彩的衬托。

特点:清新、鲜活、艳丽、明朗、宁静、静谧、和谐灿烂、绚丽、辽阔、庄严、充满生机//阴冷、狭小、死气沉沉、压抑、阴沉作用:①交代人物生活的环境; ②营造、渲染某种氛围、气氛,奠定情感基调;③烘托人物形象或人物心情; ④推动情节发展;⑤某种象征或暗示(如暗示社会环境,时代特征); ⑥突出深化主题思想。

高考语文小说阅读答题模板及答题技巧高考语文小说阅读答题模板及答题技巧小说类文本阅读题超实用答题模板,帮助你把握故事情节。

1、分析情节的技法要分析小说的故事情节,可以从以下几个方面入手:①抓住场面;②寻找线索;③理清小说的结构。

在分析小说故事情节时要注意两点:①情节的发展变化是矛盾冲突发展的体现,分析小说的情节时必须抓住主要的矛盾冲突。

②分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为了理解人物性格、把握小说主题服务的。

因此,在分析情节的过程中,要随时注意体会它对人物性格的形成及对揭示小说主题的作用。

1)情节的作用①交代人物活动的环境。

②设置悬念,引起读者阅读的兴趣。

③为后面的情节发展作铺垫或埋下伏笔。

④照应前文。

⑤线索或推动情节发展。

⑥刻画人物性格。

⑦表现主旨或深化主题。

2)情节的特点A.情节安排评价:①就全文来说有一波三折式。

作用是引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

②就开头、结尾来说有首尾呼应式。

作用是使结构紧密、完整。

③就开头来说有倒叙式,如《祝福》,先写祥林嫂的死,然后再写祥林嫂是怎样一步步被封建礼教逼向死亡之地的。

作用是制造悬念。

B.情节安排基本技巧:①顺叙:按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

②倒叙:不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法,造成悬念,引人入胜。

③插叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。

对主要情节或中心事件做必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

掌握了小说阅读答题模板,知道了故事情节的答题模板,接下来我们来看看小说阅读的答题方法。

高考语文小说阅读答题方法一)某句话在文中的作用:1、文首:开篇点题,渲染气氛(散文),埋下伏笔(记叙类文章),设置悬念(小说),为下文作辅垫,总领下文;2、文中:承上启下,总领下文,总结上文;3、文末:点明中心(散文),深化主题(记叙类文章),照应开头(议论文、记叙类文章、小说)。

高考语文小说阅读常考题型及答题模式一、小说阅读“四步法”: 第一步:切分层次,厘清情节; 第二步:关注描写,认识人物; 第三步:分析环境,思考作用(意义); 第四步:多方联系,获取主旨 二、小说阅读常考题型及答题模式:小说情节类 (一)概括情节脉络和情节线索 1.梳理、概括情节题 (1)常见提问方式: ①用简明的语言概括小说的故事情节; ②用简洁的文字梳理小说的主要情节(情感脉络); ③文中共写了哪几件事,请依次加以概括。

(2)答题模式: 按照“何时+何地+何人+做何事”的格式加以概括,应有的要素不能缺失,尤其是“何 人”“做何事”更不能少。

“何事”一环中有时要包括“原因、经过、结果”。

2.分析概括线索题 (1)常见提问方式: ①小说的线索是什么?请结合情节简要分析。

②小说的明暗线索分别是什么?这样处理有什么好处?请简要分析。

③小说的另一条线索是什么?请简要概括。

(2)答题方法: ①如何找出线索:可以作为小说线索的事物很多,如时间线索、空间线索、物象线索、人 物线索、感情线索、事件线索等,有时线索不止一条,还有双线(明暗两条)。

一般而言, 反复出现的词语(人、物)就是线索,有的标题就是线索,有时线索在开头或结尾交代出来。

②线索有哪些作用:a.从情节的角度回答,使情节更加集中紧凑。

b.从人物形象的角度回 答,使人物性格更加突出,形象更加丰满。

c.从主题的角度回答,使主题更加丰富。

3.分析概括情节结构特点 (1)常见提问方式: ①小说的构思有什么特点?请简要分析。

②小说在情节设计上有何特点?请简要分析。

③ 请分析小说的结构特点。

(2)答题的四个角度: ①线索。

这是小说情节整体分析首要的思考角度。

要看它的线索是什么,有什么好处。

特 别要注意小说的双线特点,如有的使用明暗双线;有的使用多重线索,如时空线、感情线 等。

②叙述视角和方式。

叙述视角有两种,一种是有限视角,指用第一人称叙述;一种是无限 视角,指用第三人称叙述。

高考小说阅读常见题型及答题模板小说读什么1.写了一个什么故事。

(感知情节)2.塑造的人物的性格特点是什么。

(分析人物形象)3.这个故事发生的特殊环境是什么。

(了解背景)4.表现了什么主题。

(把握作品主题)5.通过哪些写作方法塑造人物、突出主题的。

(艺术特色)题型剖析命题角度一:情节1.情节叙述顺序①顺叙:按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

②倒叙:不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法,造成悬念,引人入胜。

③插叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。

对主要情节或中心事件做必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

④补叙:在叙述主要事件的过程中,补充叙述另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。

对上文内容加以补充解释,对下文做某些交代,照应上下文。

⑤平叙:叙述两件或多件同时发生的事,使头绪清楚,照应得体。

2.情节的作用内容上的作用:①对环境:突出或交代人物活动的环境,使环境更具典型性。

②对人物:塑造了……的人物形象,表现了人物……的性格或精神,刻画了人物……的心理,使人物形象更加丰满。

③对主题:揭示或表达或寄托或暗示了……的主题,深化主题,突出主题,丰富主题等。

④对读者感受:设置悬念,吸引读者注意力,引起读者的阅读兴趣,引发读者思考。

⑤交代故事发生的时间地点结构上的作用:位于开头:(1)总领全文;(2)引出下文或引出话题;(3)为下文某一情节作铺垫或与下文构成对比或衬托;(4)营造气氛,奠定感情基调。

(5)设置悬念,激发读者阅读兴趣。

位于中间:承上启下,过渡自然,总结前文,领起后文,照应前后文,为后面的情节发展作铺垫或埋下伏笔,推动情节发展或转折位于结尾:总结全文、照应前文,呼应标题、卒章显志,概括并深化主题,耐人寻味,令人深思。

特殊情节的作用:1、小说开头作用(1)设疑(悬念)式开头。

高考语文小说阅读答题模板及答题技巧小说类文本阅读题超实用答题模板把握故事情节1、分析情节的技法分析小说的故事情节,可以从以下几方面入手:①抓住场面;②寻找线索;③理清小说的结构。

分析小说故事情节时要注意两点:①情节的发展变化是矛盾冲突发展的体现,分析小说的情节时必须抓住主要的矛盾冲突。

②分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为理解人物性格、把握小说主题服务的。

所以,在分析情节的过程中,要随时注意体会它对人物性格的形成及对揭示小说主题的作用。

(1)情节的作用①交代人物活动的环境。

②设置悬念,引起读者阅读的兴趣。

③为后面的情节发展作铺垫或埋下伏笔。

④照应前文。

⑤线索或推动情节发展。

⑥刻画人物性格。

⑦表现主旨或深化主题。

(2)情节的特点A.情节安排评价:①就全文来说有一波三折式。

作用是引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

②就开头、结尾来说有首尾呼应式。

作用是使结构紧密、完整。

③就开头来说有倒叙式,如《祝福》,先写祥林嫂的死,然后再写祥林嫂是怎样一步步被封建礼教逼向死亡之地的。

作用是制造悬念。

B.情节安排基本技巧:①顺叙:按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

②倒叙:不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法,造成悬念,引人入胜。

③插叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。

对主要情节或中心事件做必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

掌握了小说阅读答题模板,知道了故事情节的答题模板,接下来我们来看看小说阅读的答题方法。

高考语文小说阅读答题方法(一)某句话在文中的作用:1、文首:开篇点题;渲染气氛(散文),埋下伏笔(记叙类文章),设置悬念(小说),为下文作辅垫;总领下文;2、文中:承上启下;总领下文;总结上文;3、文末:点明中心(散文);深化主题(记叙类文章文章);照应开头(议论文、记叙类文章文、小说)(二)修辞手法的作用:(1)它本身的作用;(2)结合句子语境。

高考语文小说阅读答题模板

(一)某句话在文中的作用:

1、文首:开篇点题;渲染气氛(散文),埋下伏笔(记叙类文章),设置悬念(小说),为下文作辅垫;总领下文;

2、文中:承上启下;总领下文;总结上文;

3、文末:点明中心(散文);深化主题(记叙类文章文章);照应开头(议论文、

记叙类文章文、小说)

(二)修辞手法的作用:

(1)它本身的作用;(2)结合句子语境。

1.比喻、拟人:生动形象;

答题格式:生动形象地写出了+对象+特性。

2.排比:有气势、加强语气、一气呵成等;

答题格式:强调了+对象+特性

3.设问:引起读者注意和思考;

答题格式:引起读者对+对象+特性的注意和思考

反问:强调,加强语气等;

4.对比:强调了……突出了……

5.反复:强调了……加强语气

(三)句子含义的解答:

这样的题目,句子中往往有一个词语或短语用了比喻、对比、借代、象征等表现方法。

答题时,把它们所指的对象揭示出来,再疏通句子,就可以了。

(四)某句话中某个词换成另一个行吗?为什么?

动词:不行。

因为该词准确生动具体地写出了……

形容词:不行。

因为该词生动形象地描写了……

副词(如都,大都,非常只有等):不行。

因为该词准确地说明了……的情况(表程度,表限制,表时间,表范围等),换了后就变成……,与事实不符。

(五)一句话中某两三个词的顺序能否调换?为什么?

不能。

因为:

(1)与人们认识事物的(由浅入深、由表入里、由现象到本质)规律不一致。

(2)该词与上文是一一对应的关系。

(3)这些词是递进关系,环环相扣,不能互换。

最适合高考学生的书,淘宝搜索《高考蝶变》

(一)故事情节的把握

把握好故事情节,是读懂小说的关键,是欣赏小说艺术特点的基础,也是整体感知文章的起点。

命题者在为小说命题时,也必定以此为出发点,先从整体上设置理解文章内容的试题。

1.把握故事情节

(1)三种题型:

①用一句话或简明的语句概括故事情节;

②文中共写了哪几件事,请依次加以概括;

③概括小说的部分内容(包括指出开端、发展、和结局四部分中的某一方面)。

(2)分析小说的故事情节,可以从以下几方面入手:

①抓住场面;

②寻找线索;

③理清小说的结构。

(3)分析小说故事情节时要注意两点:

①情节的发展变化是矛盾冲突发展的体现,分析小说的情节时必须抓住主要的矛盾冲突;

②分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为理解人物性格、把握小说主题服务的。

所以,在分析情节的过程中,要随时注意体会它对人物性格的形成及对揭示小说主题的作用。

2.鉴赏故事情节。

这类型的题目主要是围绕情节构思及其作用命题。

常见题型:

1、文中写了xx情景在小说中起到什么作用?

2、某事物、人物在小说中有什么作用?

解题思路:

内容作用+结构作用

明确情节构思为表现人物的宗旨,结合情节的一般作用:

1、交代人物活动的环境。

2、设置悬念,引起读者阅读的兴趣。

3、为后面的情节发展作铺垫。

4、照应前文。

5、推动情节发展。

6、刻画人物性格。

7、表现主旨或深化主题。

8、起线索作用。

9、埋下伏笔。

一是创造悬念,引人入胜;二是前后照应;三是侧面衬托、埋下伏笔;四是总结上文、点明题意;五起线索作用。

然后根据题目要求,结合文章作答。

根据要求组织语言表达:

xx情节(事物)在文中有……作用(结构),突出了……,表现了……(内容)。

2、情节安排评价

①就全文来说有一波三折式。

作用:是引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

②就开头结尾来说有首尾呼应式。

作用:使结构紧密、完整。

如《睡美人》,开头说女a角失踪,制造悬念,结尾写她在观众席上鼓掌,揭穿谜底,使事故情节完整,又表现了人物性格,突出了主题。

又如《雪夜》开头结尾都写雪花飘舞,渲染凄凉气氛,暗示了人物命运。

③就开头来说有倒叙式(把结局放到开头来写

如《祝福》,先写祥林嫂的死,然后再写祥林嫂是怎样一步步被封建礼教逼向死亡之

地的。

起到制造悬念。

④就结尾来说有戛然而止,留下空白式。

如《书法家》。

此外,还有出人意料式、悲剧、喜剧式等。

解题技巧

1、找出情节线索,理清情节的来龙去脉。

2、由事及人,看情节发展如何为塑造人物服务。

3、见微知著,从场面和细节描写中分析情节对表现主题的意义。

4、赏析技巧,注意发现作者组织情节的艺术匠心。

(二)人物形象的揣摩

文学即人学,以叙事为主的小说更是以写人为中心。

因而在阅读小说时,命题者自然

会从分析人物形象这一角度设置试题。

常见题型:

1、结合全文,简要分析人物形象。

2、xx是一个怎样的人物?

3、xx有哪些优秀的品质?

4、分析小说对人物进行描写的具体方法及其作用。

解题思路:通过人物的描写(语言、行动、心理、肖像、细节)分析人物的性格特征,然后根据题目要求作答。

根据要求组织语言表达:

xx是一个……的人物形象。

作为什么人,他怎么样,表现了他怎样的性格(思想品质)。

面对这些题型,我们该如何解答呢?一般可从四方面揣摩:

第一,重视小说中人物的身份、地位、经历、教养、气质等,因它们直接决定着人物的言行,影响着人物的性格。

第二,通过人物的外貌、语言、行动、心理描写揭示人物的思想感情和性格特征。

第三,小说里的人物都是在一定的历史背景下活动的,所以分析人物就应把他们放在一定的社会历史背景下去理解。

第四,注意作者对人物的介绍和评价。

(三)环境

常见题型:

①在文中准确地找出描写环境的句子;

②就指定的环境描写说出其作用;

③依据文章内容发挥想像续写一段环境描写。

环境的作用:

①交代故事发生的时间地点;

②暗示社会环境(背景、习俗、思想观念以及人与人之间的关系等);

③揭示人物心境,表现人物身份、地位、性格;

④渲染气氛、奠定基调;

⑤推动情节的发展或作为情节线索;

⑥揭示或深化主旨。

(四)主题

小说的主题是小说的灵魂,是作者的写作目的之所在,也是作品的价值意义之所在。

主题的深浅往往决定着作品价值的高低,因此,欣赏小说必须欣赏小说的主题。

解题模式:

1梳理文章结构。

2概括内容主旨。

3联系思想感情,多角度思考。

主题的概括:

这篇……(或文本)通过对……的记叙(或描写),反映了(表现了)……精神;歌颂了(赞扬了)……品质;揭示了(揭露了)……实质(罪行、问题)。

抓住小说的文体特征,也就抓住了小说命题的精髓。

那就是人物、情节和环境。

在应考时要充分认识到“牵一发而动全身”的道理。

这三者是紧密联系的,在任何一点上设置问题,都可以联系到其他另外两点,特别是人物与情节之间。

一、第一段作用:

两方面①内容:从本身和主题两方面说②形式:结构和手法。

答题方法1、交代故事发生背景,人物所处环境

2、引出下文故事情节,为下文做铺垫

3、设置悬念引起读者兴趣,引人入胜

二、分析人物形象:

①小说中人物身份、地位②通过外貌、语言、行动揣摩人物心理③注意小说活动的历史背景④作者对人物的介绍和评价。

通过以上四方面来分析人物形象。

另外,通过正面描写和侧面描写分析。

答题方法:——是——的——

例如:某某是一个敢爱敢恨、勇敢执着、爱憎分明……的农民形象

三、环境描写作用:

答题方法:交代人物活动的社会背景、时令、地点等;渲染——的气氛;表现烘托人物——的形象;推动情节发展。

四、情节的作用

情节的作用一般有:交代人物活动的环境设置悬念,引起读者兴趣为后面情节发展作铺垫或埋下伏笔照应前文提供线索或推动情节发展刻画人物性格表现主旨或深化主题

答题方法:……情节在文中有……作用,突出了……表现了……

五、修辞手法作用:

比喻:化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体

比拟:给物赋予人的形态情感只拟人,描写生动形象,表意丰富

对比:使所表现的事物特征或所阐述的道理观点更鲜明、更突出。

六、人称作用:

第一人称:亲切自然,能自由的表达思想感情,给读者以生动真实之感第二人称:便于对话,便于抒情,加强感染力

第三人称:能比较直接的展开丰富的生活,不受时间空间限制……

感谢您的阅读,祝您生活愉快。