高中语文 2.2 王何必曰利整体学案 新人教版选修《先秦诸子选读》(1)

- 格式:doc

- 大小:95.60 KB

- 文档页数:11

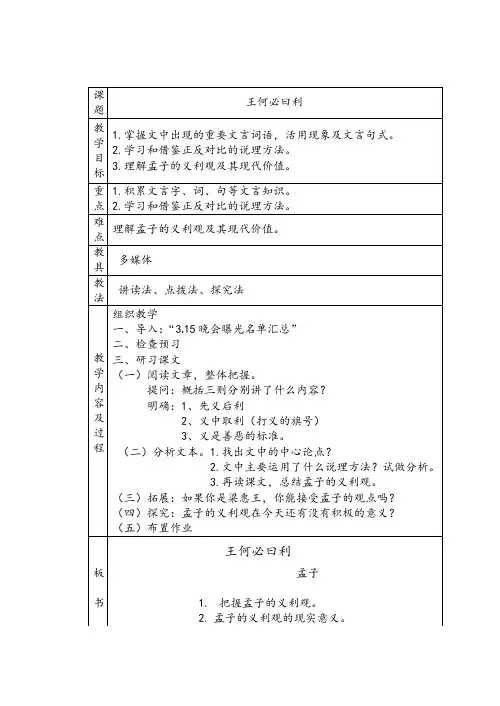

2.2 王何必曰利教案(人教版选修《先秦诸子选读》)一、教学目标:1、知识目标:掌握相关重点字、词、句,以及文言句式特征2、能力目标:掌握文中的重点实词及虚词3、情感目标::感悟文章主题,探索孟子的政治主张。

二、教学重点和难点:1、重点::进一步领会文章的思想内容。

2、难点:揣摩意蕴深刻的语句,提升审美品位。

三、教学方法:讲授法四、课时安排:一课时五、教学过程:(一)、导入本节课内容:同学们,上节课我们已初步了解孟子,也感受到了孟子的思想境界。

他的思想深深地影响着一代又一代的知识分子,也为一般的老百姓所接受,这节课,我们走近“亚圣”,聆听他是如何在世人面前高高扬起仁义的大旗的。

(二)、复习上节课的要点:名句默写:①苟为后义而先利,不夺不餍。

未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君也。

②是君臣、父子、兄弟终去仁义,怀利以相接,然而不亡者,未之有也。

③爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

(三)、解释加点字义,并翻译句义。

①苟为后义而先利,不夺不餍.。

餍:“大厌”满足。

译:如果把义为后,以利为先,那么大臣不杀国君而夺取全部财利就不会感到满足的。

②是君臣、父子、兄弟去.利,怀仁义以相接也,然而不王者,未之有也。

去:摆脱,抛开。

译:这样,君臣关系,父子,兄弟关系、抛开利益关系、怀着仁义来互相交往,这样不能称王天下,从来没有过。

(四)、体会孟子是如何阐述其政治观点:朗读课文,并思考:1、①对利的追求孔子与孟子的区别在哪里?明确:孔子:极力追求利,但要符合义。

孟子:坚决反对追求利。

②试比较孔孟两人的利义观?明确:孟子反对利,而特别强调义;孔子赞成追求利,但要以符合义作为前提。

2、孟子在文中是如何论证自己的观点的?用了哪些论证方法?明确:举例论证和正反对比的论证方法。

(五)、先带领学生回顾《烛之武退秦师》,在解读宋牼将之楚中孟子的政治主张。

1、翻译原文解读各别语句。

2、全方面把握该文分析文章从那两个方面得出结论“王何必曰利”的?明确:从正反两方面来得出结论的:反面:人于人之间沦为利益关系,破坏社会和谐,丧失对仁义价值的关怀。

《王何必曰利》导学案【学习目标】1、理解文中文言实词、虚词的含义,学习正反对比的论证方法和首尾呼应的结构。

2、了解孟子对利和义的看法,树立正确的价值观,领会孟子思想的现实意义。

【知识链接】1、《孟子》散文的显著特征:(1)富有气势。

孟子为人自傲自负,锋芒毕露,好辩而且善辩,动辄与人言辞交锋,必欲争胜。

文章不仅从逻辑上说理,且具有强烈的感情色彩,咄咄逼人,磅礴而来。

(2)长于譬喻。

孟子在论辩中常用比喻,把抽象的道理用具体生动的形象表现出来,具有极大的艺术感染力。

(3)浩然之气的风格特征。

这源于孟子人格修养的力量,对仁义道德经久不懈的自我修养,久而久之,这种修养升华出一种至大至刚、充塞与天地之间的“浩然之气”。

2、写作背景战国中期,诸侯纷纷以征伐经营天下,往往追名逐利、惟利是图。

世风蜕变,江河日下、弱肉强食、混乱动荡;兄弟反目成仇、儿子遗弃父母、臣子不顾国君,社会尔虞我诈。

为了改变这种社会现实,孟子在世人面前高高地扬起了仁义的大旗。

【学习过程】一、自主学习,整体感知。

1、为下列加点词语注音宋牼.将之楚()然而不王.者()孳孳..为善者()蹠.之徒也()利与善之间.也()2、解释下列句子中加点词语的含义上下交.征利()苟.为后义而先利()吾闻秦、楚构兵..()我将见楚王说.而罢之()愿闻其指.()然而..不亡者()孳孳..为善者()舜之徒.也()利与善之间.也()是君臣、父子、兄弟终去.仁义()3、指明下列句子中加点词语的活用情况苟为后.义而先.利()未有义而后.其君者()不远.千里而来()我将见楚王说而罢.之()亦将有以利.吾国乎()臣者怀利以事.其君()然而不王.者()4、指明下列句子的句式先生将何之未之有也孟子遇于石丘先生之志则大矣。

5、结合注释,翻译以下重点语句(1)王!何必曰利?亦有仁义而已矣译文:(2)万取千焉,千取百焉,不为不多矣。

苟为后义而先利,不夺不餍。

未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。

第2课王何必曰利【文题解读】“王何必曰利”是《孟子·梁惠王上》中的一句话,面对梁惠王对“利”的热切期待和渴望,孟子旗帜鲜明而直截了当地表明了自己的观点“王何必曰利?”,一句反问是对梁惠王追逐利益的强烈不满,也表达了孟子对“利”的极端唾弃,反问过后的一句“亦有仁义而已矣”,表明孟子对“仁义”的极力推崇和执著追求。

“重义轻利”的思想是“王何必曰利”的真正内涵。

本课共选取了三篇短文。

第一篇选自《孟子·梁惠王上》,是孟子劝说梁惠王要“后利而先义”;第二篇选自《孟子·告子下》,讲的是宋国学者宋到楚国去调解楚国和秦国的纷争,途遇孟子,孟子向他阐述“利”与“义”的关系;第三篇选自《孟子·尽心上》,阐述“利”与“义”的区别。

【目标锁定】1.掌握文中出现的重要文言实词及常见的词语活用现象、虚词和文言句式,能翻译课文。

2.理解孟子重义轻利、后利而先义的思想。

3.学习和借鉴孟子正反照应对比的说理方法。

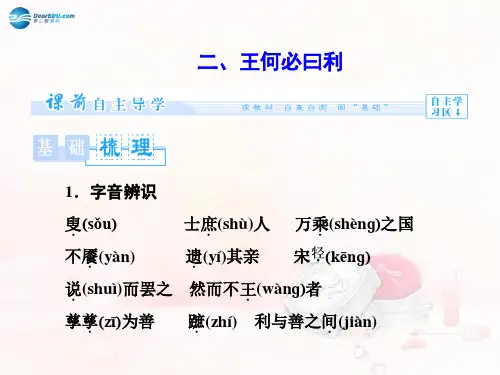

【目标达成】一、语基梳理1.字音字形①叟.( ) ②弑.( )③宋()④⑤说.而罢之( ) ⑥然而不王.者( )⑦利与善之间.也( ) ⑧孳.孳为善( )⑨蹠.之徒也( )2.通假举要愿闻其指.:____________3.实词类举(1)常见实词①上下交征..利:____________②二王我将有所遇.焉:____________③先生之号.则不可:____________④吾闻秦楚构兵..:____________⑤孳孳..为善者:____________⑥欲知舜与蹠之分.:____________⑦无他,利与善之间.也:____________(2)一词多义①接⎩⎪⎨⎪⎧ 怀利以相接.兵刃既接.忧与愁其相接.汉兴,接.秦之弊出则接.遇宾客②去⎩⎨⎧兄弟去.利逝将去.女,适彼乐土 去.门十里以为界(3)词类活用①不远.千里而来:____________②我将见楚王说而罢.之:____________③亦将有以利.吾国乎:____________④苟为后.义而先利:____________⑤为人臣者怀利以事.其君:____________⑥然而不王.者:____________⑦孳孳为善.者:____________(4)古今异义①以罢三军之师.古义:_______________________________________________________________________今义:_______________________________________________________________________ ②何以利吾家.古义:_______________________________________________________________________今义:_______________________________________________________________________ ③然而..不亡者古义:_______________________________________________________________________今义:_______________________________________________________________________4.重要虚词①其⎩⎪⎨⎪⎧ 弑其.君者距其.院东五里以其.求思之深而无不在也其.孰能讥之乎②之⎩⎪⎨⎪⎧ 先生将何之.爱其子,择师而教之.巫医乐师百工之.人 师道之.不复句读之.不知③而⎩⎪⎨⎪⎧ 鸡鸣而.起舍生而.取义者也登轼而.望之藉第令毋斩,而.戍死者故十六七④亦将有以..利吾国乎:____________5.特殊句式(1)__________①千乘之国,弑其君者,必百乘之家。

------------------------- 天才是百分之一的灵感加百分之九十九的勤劳------------------------------2019-2020 学年人教版选修《先秦诸子选读》王何须曰利教案一、语基落实1 以下词语中 , 加点字的注音全都正确的一项为哪一项()A. 孳孳为善 (z ī ) 孟轲 (k ē )千乘(shè ng)...B. 徒弟(t ú )迁移(xí )跋涉(shè )...C. 薄荷(b ó )耀目(yà o)万籁(là i)...D. 倾盆 (tu ó )青霭(ǎ i)夜宿(xiǔ )...分析 : B项 , “徙”应读“xǐ” ;C 项 , “薄”应读“bò” ;D 项 , “宿”应读“sù”。

答案:A2 对以下句子中加点词的解说, 不正确的一项为哪一项()A. 上下交征利 , 而国危矣征:牟取。

.B. 二王我将有所遇.焉遇:切合,迎合。

.C. 怀利以相接接:交接,交往。

D. 孳孳为善者 , 舜之徒也徒:弟子。

.分析: D项,徒: 类。

答案:D3 以下句子中加点的词与例句中加点词的意义和用法同样的一项为哪一项()例 : 孟子遇于石丘.A. 是全军之士乐罢而悦于.利也B. 而相泣于中庭.C. 是何异于刺人而杀之.D. 寡人之于国也.分析 : B项与例句同样, 介词 , 在。

A 项, 介词 , 引出宾语 , 不译 ;C 项, 介词 , 表比较 , 和;D 项, 介词 ,关于。

答案:B4 以下句子中 , 句式种类与其余三项不一样的一项为哪一项()A.而良人未之知也金戈铁骑B. 但是不王者 , 未之有也C.先生将何之D.孟子遇于石丘分析 : A、 B、 C 三项皆为宾语前置句。

D 项 , 介词构造后置句。

答案:D二、阅读理解( 一 ) 阅读下边的文字, 达成第 5~8 题。

《王何必曰利》教学设计学习目标:1、掌握文中字词等文言基础知识。

2、学习孟子对比说理的方法。

3、结合当代社会与孟子主张,树立积极健康的义利观。

学习重点难点:1、理解孟子的义利观。

2、树立积极健康的义利观。

教学过程:一、导入道义和利益的关系问题自古以来就争论不休。

在《论语》孔子对于义和利有怎样的看法呢?(生答:“不义而富且贵,于我如浮云”“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为止”)那么作为儒家学派另一代表人物的孟子对义和利又有怎样的看法呢?让我们一起来进入今天的学习。

二、初读课文,疏通文意1、齐读课文,解决生字词问题。

2、自由朗读并翻译课文。

3、课堂检测,回答重点字词含义,翻译重点语句(选取能够关联孟子思想的词句,用幻灯片展示,由学生逐一回答,并在文中标注)。

4、问题:根据以上句子,你认为孟子更看重义还是利?(看重义)三、再读课文,理清文章思路,概括孟子观点1、自由阅读,并思考孟子想要表达什么看法?(王何必曰利,亦有仁义而已矣)2、孟子是如何阐述这种看法的?从中我们可以学到怎样的论证方法?(男女生分开朗读,女生读“孟子对曰”至“不夺不餍”——求利的后果;男生读“未有仁而遗其亲者”至“何必曰利”——求义的意义。

对比论证)3、体现出孟子怎样的义利观呢?(先利后义)4、孟子是看重义的,那么利就完全不可取了吗?我们来看这样的文段(由学生翻译文段,选自《孟子·公孙丑下》)陈臻问曰:“前日于齐,王馈兼金一百而不受;于宋,馈赠七十镒而受;于薜,馈五十镒而受。

前日之不受是,则今日之受非也。

今日之受是,则前日之不受非也。

夫子必居一于此矣。

”孟子曰:“皆是也。

当在宋也,予将有远行,行者必以赆,辞曰‘馈赆’,予何为不受?当在薜也,予有戒心,辞曰‘闻戒,故为兵馈之’,予何为不受?若于齐,则未有处也,无处而馈之,是货之也,焉有君子而可以货取乎?”总结:接受钱财要有合理的理由,在符合道义的前提下可以接受。

四、合作探究1、阅读材料,感受历史传承。

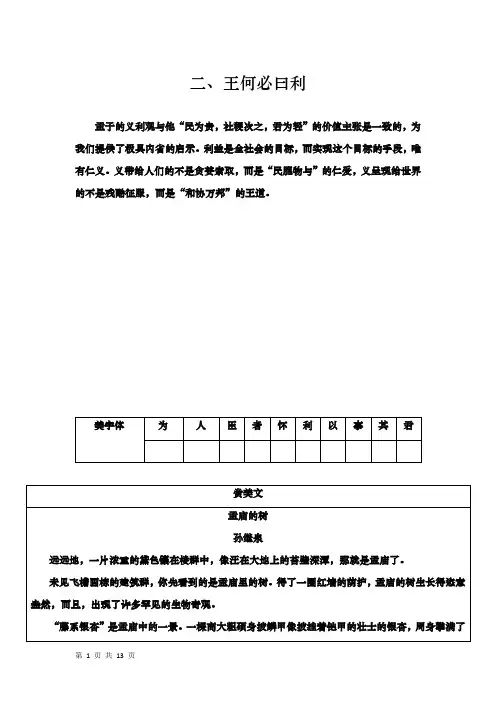

二、王何必曰利孟子的义利观与他“民为贵,社稷次之,君为轻”的价值主张是一致的,为我们提供了极具内省的启示。

利益是全社会的目标,而实现这个目标的手段,唯有仁义。

义带给人们的不是贪婪索取,而是“民胞物与”的仁爱,义呈现给世界的不是残酷征服,而是“和协万邦”的王道。

课内素材孟子的义利观孟子的义利观形成于我国封建制度确立的初期,它对维护封建等级制度,巩固封建统治秩序起到过积极作用。

但是孟子的“义”所要求的尊敬长辈、非有勿取、修养气节等,已成为中华民族的传统美德和珍贵的精神遗产,对后世产生了深远的影响。

孟子的这些思想精华,在中华民族的历史发展进程中,逐渐凝结和升华为诸如大公无私、无私无畏、廉洁奉公、刚正不阿、见义勇为、助人为乐,以及先天下之忧而忧、后天下之乐而乐,天下兴亡、匹夫有责的浩然正气。

历史上的许多仁人志士正是在它的激励下,在国难当头、外敌入侵、山河破碎之时,挺身而出,执干戈以卫社稷,同外来入侵者展开英勇斗争;“舍生取义”“义者必急其君”的道德原则,造就了灿若群星的民族英雄和伟大的爱国者,成为中华民族的脊梁和鼓舞民族斗争的伟大精神力量。

运用角度孟子提倡义,反对利,其实质就是要求人们以“义”为先,追求社会正义,遵循社会道德规范、政治原则,反对见利忘义、放弃仁义而去追求物质利益。

孟子用“义”衡量人们对利益、财富的态度,“非其有而取之,非义也”。

他认为不是自己的却取过来,是为不义。

孟子的义利观实质上是价值观。

义与利的关系实质上是道德价值与经济价值、社会正义与社会功利的关系。

孟子所讲的“义”实质是一种利,一种社会功利,国家的长远利益。

孟子言义,反对利,并非完全不言利,只是主张先义后利、以义统利、见利思义、反对后义而先利、见利忘义、放弃义而去追求物质利益。

其思想精华,对我们构建社会主义和谐社会、践行社会主义核心价值观具有重要影响。

一、基础达标1.对下列各项中加点词语的解释,不正确的一项是( )A.舜之徒.也徒:一类人B.利与善之间.也间:中间C.愿闻其指.指:意向D.我将见楚王说而罢.之罢:使……停止解析:B项,间:差别。

《王何必曰利》教学设计一、概述《王何必曰利》是高二语文教材《先秦诸子选读》中《孟子》选读的第二节,本单元共选七节,每一节都围绕一个主题来编排,从不同方面展现了孟子思想的精深与伟大。

对于孟子的思想,学生较陌生,但对现实生活中的一些现象并不陌生,在教学中通过课文的延伸,联系实际生活,适当的启发引导,让学生进行联系、思考、探究,领略经典的艺术魅力。

《王何必曰利》一节主要介绍孟子的义利观,孟子把仁义张扬为私利之上更高的价值,对我们省察唯利是图这种价值观念有很深的现实意义。

课时安排:一课时二、教学目标分析(一)知识与能力目标1、识记选文中实词“远、后、先、之、间”的含义及用法2、掌握“先生将何之”的宾语前置句式3、能具体指出选文中对比论证的句子4、能结合现实案例分析孟子的义利观的现实意义(二)过程与方法目标1、小组合作讨论,梳理文言现象,能通顺翻译选文2、小组合作交流,从选文中找出正反对比的论证方法3、对比孟子和孔子的义利观4、观看现实案例关于小悦悦、食品安全的视频5、小组探究案例中的义利观,并派代表发言。

(三)情感与态度价值观目标:联系现实,领会孟子的义利观对今天的启示意义,从中找到立身处世的借鉴。

三、学习者特征分析通过平时教学中的观察了解,对学习者特征有以下分析:1、学生是高二理科实验班的,思维较活跃,能针对一个问题发表个人见解。

2、学生已经习惯小组合作讨论的形式,小组成员都可以畅所欲言。

3、学生有一定的文言基础,结合课文注解,能够顺利地疏通选文大意。

4、学生喜欢讨论社会热点事件,对视频材料往往能说出个人的独到见解。

四、教学策略选择与设计1、自主合作式学习策略:①学生通过自主阅读选文,结合注释疏通选文大意,对选文中不懂的字词能向小组成员求助,或查工具书,或向老师求助,最后得到解决。

②学生通过小组合作交流,能从选文中找出运用对比论证的语段,并能合作探讨对比论证的作用。

2、情景创设策略:播放救落水者、小悦悦、食品安全的视频材料,创设情景,激发学生探讨的兴趣,调动学生积极参与讨论。

《王何必曰利》教案一、学习目标知识与能力目标: 1、理解文中文言知识,掌握“乘、接、徒、而、以”一词多义。

2、掌握孟子正反对比论证的方法。

过程与方法目标:体会分析正反对比论证方法的效果。

情感态度价值观目标:领会孟子的义利对今天的启示意义,从中找到立身处世的借鉴。

二、教学重点:1、掌握“乘、接、徒、而、以”一词多义,翻译重要语句。

2、体会孟子正反对比论证方法的效果。

三、教学难点:领会孟子的义利观对今天的启示意义。

四、课时安排:1课时[教学过程]一、导入设计战国中期,诸侯纷纷以征伐经营天下,往往追名逐利、惟利是图。

世风蜕变,江河日下;兄弟反目成仇、儿子遗弃父母、臣子不顾国君,社会尔虞我诈、弱肉强食、混乱动荡。

为了改变社会现实,孟子在世人面前高高地扬起了仁义的大旗。

二、重点突破(一)学习选文第一则1、孟子在选文中的中心论点:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。

”2、孟子所用的论证方法:正反对比论证A、通过反面分析“利”的坏处----弑君犯上B、通过正面阐述“义”的好处----孝亲忠君首尾呼应,突出立场——义先于利总结:《孟子见梁惠王》一文采用正反对比论证说理,分析了急功近利就会弑君X父,躬行仁义则会忠君孝父,“先义后利”,才能修身齐家治国平天下。

(二)学习选文第二则《宋牼将之楚》1、选文论证方法“怀利以相接,然而不亡者,未之有也。

” -----反面:(人与人沦为利益关系, “以市道交”,会破坏社会和谐 , 丧失对仁义价值的关怀,最终导致国家的覆亡。

)“怀仁义以相接也,然而不王者,未之有也。

” -----正面:(舍弃私利,用仁义来打动人,则能成就王业。

)结论:何必曰利正反对比论证《宋牼将之楚》说理时层层递进,步步深入,学习时可抓住这一特点深入剖析,体会孟子那种汪洋恣肆的语言风格。

(三)学习选文第三则“鸡鸣而起”分析利与善对人的发展倾向所产生的不同影响 :扬善——圣贤之君逐利—— X人魔王“鸡鸣而起”一章也运用正反对比论证方法,可由此分析利与善对人的发展倾向所产生的不同影响。

《王何必曰利》教学设计教材内容:选自高中语文选修教材《先秦诸子选读》第二单元第二课, 教材由人民教育出版社出版。

单元比较深入和系统地介绍孟子的思想以及他对社会、人生问题的思考,旨在希望学生能从中找到立身处世的借鉴。

本课共三则选文,课上主要学习第一二两则,第三则由学生自学。

教学目标:一、理解文中基础文言知识,有效翻译全文;二、掌握正反对比论证方式以及首尾呼应的结构;三、了解孟子对利和义的看法,联系现实,树立正确的价值观。

教学重点难点:一、把握文章的思想内容,学习正反对比论证方法;二、领会孟子的义利观,思考现实生活,树立正确的义利观。

教学方法设计:通过朗读感知和精细分析相结合来理解课文,再把孟子的义利观通过联系社会现实生活,让学生用自主合作探究的方法来思考人生,树立正确的价值观。

教学课时:一课时教学过程:(一)导入(由图片展示《人民的名义》剧照导入新课)图片解说:反腐剧《人民的名义》讲述了检察官身份的主角与贪高中语文12AB3ABCD41keng 2教师给出问题:A、孟子数落宋牼的目的是什么?明确:反对他从利的角度劝说两国国君。

B、找出孟子的说理思路,并按说理思路为该段划分层次。

a、亮出观点:“先生号则不可。

”(第一句)b、反面分析“利”的坏处:“亡”(第二句到第三句)c、正面分析“义”的好处:“王”(第四句到第五句)d、总结强调:“何必曰利。

”(最后一句)D、论证方法:对比论证、举例论证(四)小结一二两则:1、两则都显示了孟子的义利观:何必曰利。

(有人说孟子主张实行仁义,反对追求利,这种看法对不对,为什么? 明确:不够准确。

孟子并不是一味地反对追求利,仁义应该放在私利之上,推选仁义才是大利所在。

)2、孟子善于论证,且两则的论证过程一样:提出中心论点一一论证(正反对比论证、举例论证)一一结论。

(五)联系现实,探讨问题。

(发挥学生主动性,以组为单位探讨)1、2011年,北京师范大学房地产研究中心主任董藩教师的一番宏论引起强烈的反响,他在微博中表示,高学历者的贫穷意味着耻辱和失败,“当你40岁时,没有4000万身价(家)不要来见我,也别说是高中语文100() 1 2()很多老师都希望学生能高效接受该书的内容。

王何必曰利预习案(选文一)【教学目的】1、理解文中文言实词、虚词的含义;2、正反对比加强论证的效果,首尾呼应的结构;3、了解孟子对利和义的看法,树立正确的价值观。

【教学重、难点】1、诵读课文,理解重点词语的含义;2、进一步领会文章的思想内容。

3、把握文章主旨,学习正反论对比的论证方法;4、揣摩意蕴深刻的语句,提升审美品位。

一、走近作者孟子(约公元前372年-公元前289年),名,字子舆,战国时鲁国邹人(今山东邹县东南部人)。

儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“”。

孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他提出“”、反对“”,提倡以“仁”“义”为中心的“仁政”、“王道”。

《孟子》是记录孟轲及其学生言行的一部语录体散文著作,内容包括孟子的政治学说、政治活动、哲学思想和个性修养。

《孟子》散文的显著特征:1.富有气势。

孟子为人自傲自负,锋芒毕露,好辩而且善辩,动辄与人言辞交锋,必欲争胜。

文章不仅从逻辑上说理,且具有强烈的感情色彩,咄咄逼人,磅礴而来。

2.长于譬喻。

孟子在论辩中常用比喻,把抽象的道理用具体生动的形象表现出来,具有极大的艺术感染力。

3.浩然之气的风格特征。

这源于孟子人格修养的力量,对仁义道德经久不懈的自我修养,久而久之,这种修养升华出一种至大至刚、充塞与天地之间的“浩然之气”。

二、写作背景战国中期,诸侯纷纷以征伐经营天下,往往追名逐利、惟利是图。

世风蜕变,江河日下、弱肉强食、混乱动荡;兄弟反目成仇、儿子遗弃父母、臣子不顾国君,社会尔虞我诈。

为了改变这种社会现实,孟子在世人面前高高地扬起了仁义的大旗。

三、基础过关1. 注音1 / 5叟()不夺不餍 ( )2. 解释重点词语(1)苟为后义而先利() (2)未有仁而遗其亲者也()(3) 未有义而后其君者也()四、合作探究认真阅读选文一按要求填写下表王何必曰利教学案(选文一)一、教学目标:知识与能力目标:1、理解文中文言知识。

2、掌握孟子对比论证的方法。

第2课王何必曰利【文题解读】“王何必曰利”是《孟子·梁惠王上》中的一句话,面对梁惠王对“利”的热切期待和渴望,孟子旗帜鲜明而直截了当地表明了自己的观点“王何必曰利?”,一句反问是对梁惠王追逐利益的强烈不满,也表达了孟子对“利”的极端唾弃,反问过后的一句“亦有仁义而已矣”,表明孟子对“仁义”的极力推崇和执著追求。

“重义轻利”的思想是“王何必曰利”的真正内涵。

本课共选取了三篇短文。

第一篇选自《孟子·梁惠王上》,是孟子劝说梁惠王要“后利而先义”;第二篇选自《孟子·告子下》,讲的是宋国学者宋到楚国去调解楚国和秦国的纷争,途遇孟子,孟子向他阐述“利”与“义”的关系;第三篇选自《孟子·尽心上》,阐述“利”与“义”的区别。

【目标锁定】1.掌握文中出现的重要文言实词及常见的词语活用现象、虚词和文言句式,能翻译课文。

2.理解孟子重义轻利、后利而先义的思想。

3.学习和借鉴孟子正反照应对比的说理方法。

【目标达成】一、语基梳理1.字音字形①叟.( ) ②弑.( )③宋()④⑤说.而罢之( ) ⑥然而不王.者( )⑦利与善之间.也( ) ⑧孳.孳为善( )⑨蹠.之徒也( )2.通假举要愿闻其指.:____________3.实词类举(1)常见实词①上下交征..利:____________②二王我将有所遇.焉:____________③先生之号.则不可:____________④吾闻秦楚构兵..:____________⑤孳孳..为善者:____________⑥欲知舜与蹠之分.:____________⑦无他,利与善之间.也:____________(2)一词多义①接⎩⎪⎨⎪⎧ 怀利以相接.兵刃既接.忧与愁其相接.汉兴,接.秦之弊出则接.遇宾客②去⎩⎨⎧兄弟去.利逝将去.女,适彼乐土 去.门十里以为界(3)词类活用①不远.千里而来:____________②我将见楚王说而罢.之:____________③亦将有以利.吾国乎:____________④苟为后.义而先利:____________⑤为人臣者怀利以事.其君:____________⑥然而不王.者:____________⑦孳孳为善.者:____________(4)古今异义①以罢三军之师.古义:_______________________________________________________________________今义:_______________________________________________________________________ ②何以利吾家.古义:_______________________________________________________________________今义:_______________________________________________________________________ ③然而..不亡者古义:_______________________________________________________________________今义:_______________________________________________________________________4.重要虚词①其⎩⎪⎨⎪⎧ 弑其.君者距其.院东五里以其.求思之深而无不在也其.孰能讥之乎②之⎩⎪⎨⎪⎧ 先生将何之.爱其子,择师而教之.巫医乐师百工之.人 师道之.不复句读之.不知③而⎩⎪⎨⎪⎧ 鸡鸣而.起舍生而.取义者也登轼而.望之藉第令毋斩,而.戍死者故十六七④亦将有以..利吾国乎:____________5.特殊句式(1)__________①千乘之国,弑其君者,必百乘之家。

②先生之志则大矣。

③鸡鸣而起,孳孳为善者,舜之徒也。

(2)__________①何以利吾国?②说之将何如?③然而不王者,未之有也。

(3)______________孟子遇于石丘。

6.文笔精华(1)未有仁而遗其亲者也,____________________。

(2)______________,达则兼善天下。

(3)孔子登东山而小鲁,________________。

二、文本探究1.选文主旨本课所选三则文章,均是孟子阐述自己对“利”的看法的。

孟子对“利”是极端厌恶的,他将因逐利而产生的危害阐述得具体而深刻。

在利与义上,孟子极力主张“先义而后利”,“重义轻利”,孟子的这种把仁义张扬在私利之上的价值观,背后虽然摆脱不了君臣父子的传统观念,但可以启发我们审查唯利是图这种价值观以及人生追求的社会弊害,有很深的现实意义。

2.句段赏析(1)鸡鸣而起,孳孳为善者,舜之徒也。

鸡鸣而起,孳孳为利者,蹠之徒也。

赏析孟子认为,如果一个人勤勉行善,他的德行就是高尚的,因此跻身于君子的行列,即“舜之徒也”;如果一个人一心追逐私利,其德行就难以提升,始终与人格卑下的人为伍,即“蹠之徒也”。

因此在生活中,不能过分关注“利”,甚至为了利不择手段。

为了提升我们的思想境界,我们应把践行正义、培养善德放在自身修养的第一位。

(2)怀仁义以相接也,然而不王者,未之有也。

赏析利害关系问题历来是孟子所反对谈的,既然有建立人与人之间相互关爱关系的最佳行事方式,那为什么不去寻求最佳的行事方式与其他人、其他国家建立起相互关爱的关系呢?在孟子看来,这种最佳行事方式就是行“仁义”。

如果君臣、父子、兄弟心怀仁义互相对待,还不能够使天下归服,这样的事是没有的。

3.精读深思(1)请你结合选文谈谈孟子的“义利观”,并谈谈它的现实意义。

答:________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________(2)孟子赞扬舜“鸡鸣而起,孳孳为善”,从舜的身上,你看到了一种什么样的品格?答:________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________(3)这三则选文,在说理方面,有一个鲜明的共同的特点,请结合课文加以分析。

答:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 三、文白对译1.孟子见梁惠王。

王曰:“叟,不远千里而孟子拜见梁惠王。

梁惠王说:“老人家,你不远千里来到这来,亦将有以利吾国乎?”里,将会有使我国得到利益的手段吗?”孟子对曰:“王何必曰利?亦有仁义孟子回答说:“大王为什么开口就谈利益呢?只要讲仁义而已矣。

王曰:‘何以利吾国?’大夫就行了。

假如国君说:‘用什么办法使我的国家获利呢?’大夫曰:‘何以利吾家?’士庶人曰:‘何说:‘用什么办法使我的采地食邑获利呢?’士人和百姓说:‘用以利吾身?’上下交征利,什么办法使我自己获利呢?’上层下层互相从对方那里谋取财利,而国危矣!万乘之国,弑其君者,那么国家就危险了!拥有一万辆兵车的国家,杀害国君的人,必千乘之家;千乘之国,弑一定是拥有一千辆兵车的卿大夫;拥有一千辆兵车的国家,杀其君者,必百乘之家。

万害国君的人,一定是拥有一百辆兵车的卿大夫。

国家有一万取千焉,千取百而大臣拥有其中的一千,或者国家有一千而大臣拥有其中的一焉,不为不多矣。

苟为后义而先利,不百,这不能说不多了。

但如果以义为后、以利为先,那么大臣不杀夺不餍。

未有仁掉国君而全部夺取他的财利,就不会感到满足。

没有一个有仁而遗其亲者也,未有义而后其君心却遗弃父母的人,没有一个讲道义却把君王摆在次要位置上者也。

王亦曰仁义而已矣,何必曰利?”的人。

大王您只要讲仁义就行了,为什么一开口定要谈利呢?”(《孟子·梁惠王上》)2.宋将之楚,孟子遇于石丘,曰:“先生将宋将要到楚国去,孟子在石丘遇到他,说:“先生将要到何之?”哪里去?”曰:“吾闻秦、楚构兵,我将见楚王说宋说:“我听说秦国、楚国交战,我将拜见楚王劝说他而罢之。

楚王不悦,我将见秦王说而使他停止战争。

如果楚王不高兴,我将去拜见秦王,劝说他罢之。

二王我将有所遇焉。

”使他停止战争。

楚王、秦王这两人当中我将有投合的。

”曰:“轲也请无问其详,愿闻孟子说:“我孟轲不敢问详细的情况,希望听听您做这件其指。

说之将何如?”事的大致意向。

您将怎么去劝说他?”曰:“我将言其不利也。

”宋说:“我将对他说两国战争的不利。

”曰:“先生之志则大矣,先生之号孟子说:“先生的志向是大的,但是先生打着利这一名号则不可。

先生以利说秦、楚之王,秦、楚之王悦于利,却不行。

先生用利来劝说秦王和楚王,秦王和楚王就会喜欢利,以罢三军之师,是三军之士乐罢而悦于利也。

为人而停止战争,这样,军队的士兵也会乐于休息而喜欢利。

做臣臣者怀利以事其君,为人子者怀利下的存有追逐私利的念头来侍奉国君,做儿子的存有追逐私利以事其父,为人弟者怀利以事其兄,的念头来侍奉父亲,做弟弟的存有追逐私利的念头来侍奉兄长,是君臣、父子、兄弟终去仁义,怀利这样君臣之间、父子之间、兄弟之间最终会丢弃仁义,怀着私利以相接,然而不亡者,未之有也。