Linux服务器硬盘分区的最佳方案

- 格式:pdf

- 大小:146.08 KB

- 文档页数:4

Linux配置文档——磁盘分区一、Linux磁盘分区简介磁盘分区可分为主分区和扩展分区,而扩展分区又可以分成多个逻辑分区。

一个磁盘最多可分为4个分区,最多可以有4个主分区,即全部分区都划分为主分区。

如果有扩展分区,则最多可以有3个主分区。

主分区可以被马上使用,但不能划分更细的分区。

扩展分区则必须再进行分区后才能使用,由扩展分区细分出来的是逻辑分区,逻辑分区没有数量上限。

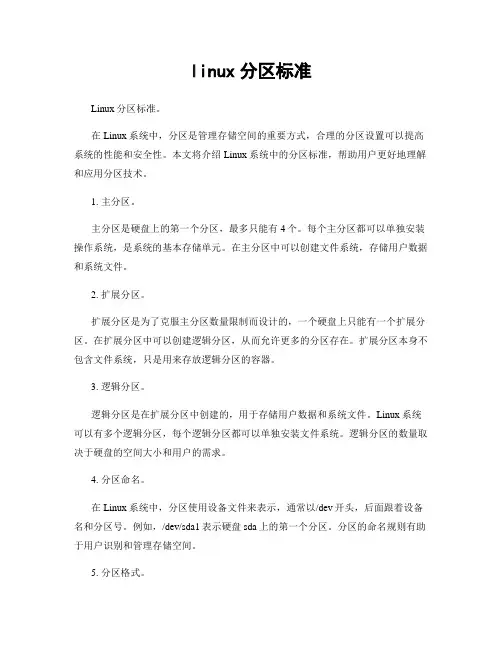

二、使用fdisk进行分区管理1.查看分区表信息例如查看第二块SCSI磁盘的分区表信息:#fdisk –l /dev/sdb2.fdisk交互模式#fdisk /dev/hdb3.查看分区为指令p4.添加分区为指令np为主分区、e为扩展分区、l为逻辑分区。

5.修改分区类型为指令t可以通过l指令查看支持的分区类型及对应的类型编号。

其中,82为Linux swap分区、83为Linux分区(系统默认分区类型)、8e为Linux LVM分区、b为Windows FAT32分区、e为Windows FAT16分区。

6.删除分区为指令d7.保存修改结果为指令w保存修改结果后才能生效,如果分区表正忙,需重启计算机。

q指令为退出fdisk,所有操作都不会生效。

三、使用parted进行分区管理简要说明parted交互模式#parted /dev/sdb查看分区(parted)print创建分区(parted)mkpart更改分区大小(parted)resize需要更改大小的分区必须创建了文件系统。

删除分区(parted)rm*parted的所有操作立即生效!四、逻辑卷管理LVMLVM是Linux操作系统对磁盘分区进行管理的一种机制。

其是建立在磁盘和分区之上的逻辑层,以提高磁盘分区管理的灵活性。

在LVM中每个磁盘分区就是一个物理卷(physical volume,PV),若干个物理卷可以组成一个卷组(volume group,VG),形成一个存储池。

linux分区标准Linux分区标准。

在Linux系统中,分区是管理存储空间的重要方式,合理的分区设置可以提高系统的性能和安全性。

本文将介绍Linux系统中的分区标准,帮助用户更好地理解和应用分区技术。

1. 主分区。

主分区是硬盘上的第一个分区,最多只能有4个。

每个主分区都可以单独安装操作系统,是系统的基本存储单元。

在主分区中可以创建文件系统,存储用户数据和系统文件。

2. 扩展分区。

扩展分区是为了克服主分区数量限制而设计的,一个硬盘上只能有一个扩展分区。

在扩展分区中可以创建逻辑分区,从而允许更多的分区存在。

扩展分区本身不包含文件系统,只是用来存放逻辑分区的容器。

3. 逻辑分区。

逻辑分区是在扩展分区中创建的,用于存储用户数据和系统文件。

Linux系统可以有多个逻辑分区,每个逻辑分区都可以单独安装文件系统。

逻辑分区的数量取决于硬盘的空间大小和用户的需求。

4. 分区命名。

在Linux系统中,分区使用设备文件来表示,通常以/dev开头,后面跟着设备名和分区号。

例如,/dev/sda1表示硬盘sda上的第一个分区。

分区的命名规则有助于用户识别和管理存储空间。

5. 分区格式。

分区格式指的是文件系统格式,常见的文件系统格式包括ext4、xfs、btrfs等。

不同的文件系统格式具有不同的特性和适用场景,用户可以根据自己的需求选择合适的文件系统格式。

6. 分区大小。

在进行分区时,需要合理规划每个分区的大小。

通常建议将根分区(/)设置为较大的空间,用于安装操作系统和存储系统文件;/home分区用于存储用户数据;/boot分区用于存储启动文件等。

7. 分区策略。

合理的分区策略可以提高系统的性能和安全性。

例如,可以将不同用途的数据存储在不同的分区中,避免因某个分区的数据损坏而影响其他分区的正常使用。

此外,定期对分区进行备份和整理也是很重要的。

总结。

在Linux系统中,合理的分区设置对系统的稳定性和性能有着重要的影响。

通过对主分区、扩展分区、逻辑分区的合理规划,以及对分区命名、格式、大小和策略的合理选择,可以更好地管理存储空间,提高系统的可靠性和安全性。

linux最佳分区方案在选择适合您的Linux操作系统的最佳分区方案之前,需要考虑几个因素,包括系统要求,硬件配置,使用方式以及数据管理需求等。

一个合理的分区方案可以提高系统的性能和可用性,并有效地管理您的数据。

以下是几种常见的Linux分区方案:1. 根目录(/):根目录是Linux文件系统的顶级目录,包含操作系统的所有文件和目录。

将根目录与操作系统和应用程序相关的文件分开,可以避免出现硬盘空间不足的问题。

通常建议将根目录安装在单独的分区中。

2. 主分区和扩展分区:主分区是硬盘上的一部分,可以用于安装操作系统和应用程序。

如果您需要超过4个主分区,可以使用扩展分区。

扩展分区允许您创建更多的逻辑分区,例如用于用户数据的分区。

3. 用户目录(/home):用户目录存储用户的个人文件和设置。

将用户目录单独分区可以更好地管理用户数据,并且在系统升级或重装时可以保留用户的数据。

4. 临时目录(/tmp):临时目录用于存储临时文件,如系统日志、临时下载和缓存文件等。

将临时目录设置为单独的分区可以防止临时文件占用过多的存储空间,从而影响系统的性能。

5. 交换分区(swap):交换分区是一块独立的存储空间,用于操作系统在物理内存不足时将部分数据转移到磁盘上。

为了提高系统的性能,建议将交换分区设置为物理内存的1.5倍至2倍。

6. 日志分区(/var/log):日志分区用于存储系统的日志文件。

由于日志文件通常会快速增长,将其存储在单独的分区中可以防止日志填满整个磁盘并导致系统崩溃。

在创建分区时,您可以选择使用命令行工具如fdisk或cfdisk,或者使用图形界面工具如GParted进行分区。

无论使用哪种方法,都需要小心操作以避免意外删除或覆盖数据。

最后,为了提高数据的安全性,建议定期备份重要文件,并使用第三方工具如RAID(冗余磁盘阵列)来保护您的数据免受硬件故障的影响。

总结起来,一个合理的Linux分区方案应该考虑到根目录、用户目录、临时目录、交换分区和日志分区等重要组件。

linux磁盘分区命令详细Linux磁盘分区命令详解在Linux系统中,磁盘分区是非常重要的一个操作,它可以将一个物理磁盘划分成多个逻辑分区,从而更好地管理磁盘空间。

本文将详细介绍Linux磁盘分区命令。

1. fdisk命令fdisk命令是Linux系统中最常用的磁盘分区命令之一,它可以用来创建、删除、修改磁盘分区。

使用fdisk命令需要root权限。

1.1 查看磁盘分区信息要查看磁盘分区信息,可以使用以下命令:```fdisk -l```该命令会列出系统中所有的磁盘分区信息,包括磁盘分区的编号、起始扇区、结束扇区、大小等。

1.2 创建新分区要创建新分区,可以使用以下命令:```fdisk /dev/sda```其中,/dev/sda是要分区的磁盘设备名。

进入fdisk命令行后,可以使用以下命令创建新分区:``````该命令会提示输入分区类型(主分区或逻辑分区)、起始扇区、结束扇区等信息。

创建完成后,使用以下命令保存并退出:```w```1.3 删除分区要删除分区,可以使用以下命令:```fdisk /dev/sda```进入fdisk命令行后,使用以下命令选择要删除的分区:```d```该命令会提示输入要删除的分区编号。

删除完成后,使用以下命令保存并退出:```w```2. parted命令parted命令是另一个常用的磁盘分区命令,它可以用来创建、删除、修改磁盘分区。

使用parted命令需要root权限。

2.1 查看磁盘分区信息要查看磁盘分区信息,可以使用以下命令:```parted -l```该命令会列出系统中所有的磁盘分区信息,包括磁盘分区的编号、起始扇区、结束扇区、大小等。

2.2 创建新分区要创建新分区,可以使用以下命令:```parted /dev/sda```其中,/dev/sda是要分区的磁盘设备名。

进入parted命令行后,可以使用以下命令创建新分区:```mkpart```该命令会提示输入分区类型(主分区或逻辑分区)、起始位置、结束位置等信息。

Ubuntu 硬盘”分区“图文教程(用于光盘,U盘安装Ubuntu)关于Linux系统下的“分区”问题,对于新手来说一直是很头疼的。

我来简单写一下,它的“分区”方法,规则。

郑重声明:1.我为了让没有接触过Linux系统的人,理解更加简单。

所以在言语表述上不是很规范,专业。

我只需要新手们能够明白基础知识,以后想提高,延伸。

大家可以去Linux专门的论坛,看帖子学习。

这个帖子,只给新手们起到“入门”的作用2.本教程虽然标题是Ubuntu分区,但其实大部分linux发行版系统,“分区”的方法,形式,都是基本相同的,我后面会给出另外几个发行版本的图,大家看看就知道了。

3. 对于Ubuntu来说,其安装方法现在有:wubi 硬盘安装,普通光盘安装,U盘安装,三种。

其中wubi安装不需要涉及到“分区”,另外2种安装方式,必须先学会“分区”方法再谈安装!大家都看到了,我一直是给“分区”,加了引号,因为在任何的“类Linux”系统里(比如红旗,红帽子,Ubuntu),他们并没有硬盘分区这个概念,这个和Windows是有本质区别的。

一.挂载点在Linux系统里面,“分区”,被称作“挂载点”,简单明了的说,“挂载点”意思就是:把一部分硬盘容量,“分”成一个文件夹的形式,用来干什么事情。

这个文件夹的名字,就叫做:“挂载点”。

所以,和Windows有着本质上的超级大的区别,你在任何linux发行版系统里面,绝对不会看到C盘,D 盘,E盘这样的,你能看到的,只有“文件夹”形式存在的“挂载点”。

在Linux 系统里面,有一些已经定义好,用来干一些事情的挂载点,常见的“挂载点”有:1. Boot大家应该很常见这个英文,是引导的意思。

对于Linux来讲,一部分容量,用来“挂载”Boot,就是用于存储系统的引导文件2. / 或者/ROOT就一个符号,是Linux系统特有的,是“根目录”的意思。

根目录,用来存储用户的一些基本配置文件,软件设置文件等等很多3. home“家”的意思,在Linux系统里面,它是用来存储用户的程序,文件,文档等等所有资源。

Linux命令高级技巧使用fdisk进行磁盘分区管理磁盘分区是在计算机硬盘上划分出一定大小的逻辑分区,以便存储和管理文件。

在Linux系统中,fdisk是一个常用的命令行工具,用于对硬盘进行分区管理。

本文将介绍如何使用fdisk进行磁盘分区管理的高级技巧。

一、进入fdisk工具要使用fdisk工具进行磁盘分区管理,首先需要进入fdisk工具。

在终端中输入以下命令:```sudo fdisk /dev/sdX```其中,sdX表示要进行分区管理的磁盘名称。

需要根据实际情况替换为正确的磁盘名称,如sda、sdb等。

二、基本操作命令在进入fdisk工具后,可以使用一系列命令来对磁盘进行分区管理。

下面是一些常用的基本操作命令:1. p:打印出当前磁盘的分区表信息;2. n:创建一个新分区;3. d:删除一个分区;4. t:修改分区的类型;5. w:将分区表写入磁盘并退出fdisk。

三、创建新分区创建新分区是在磁盘上划分出一块未被使用的空间,并将其用于存储文件。

使用n命令可以创建新分区。

具体操作步骤如下:1. 输入n命令后,选择要创建分区的类型,可以选择主分区(Primary)或扩展分区(Extended);2. 确定分区的起始位置和结束位置;3. 确定分区的大小。

四、删除分区删除分区是指将磁盘上的某个分区删除,并释放相应的空间。

使用d命令可以删除分区。

具体操作步骤如下:1. 输入d命令后,选择要删除的分区的编号;2. 确认删除操作。

五、修改分区类型修改分区类型是用于更改某个分区的类型。

使用t命令可以修改分区类型。

具体操作步骤如下:1. 输入t命令后,选择要修改的分区的编号;2. 选择要修改的分区类型。

六、写入分区表在对磁盘进行分区管理操作后,需要使用w命令将分区表写入磁盘并退出fdisk工具。

具体操作步骤如下:1. 输入w命令,确认将分区表写入磁盘。

需要注意的是,写入分区表后将无法撤销分区操作,请确保在执行w命令之前已经保存了必要的数据。

deepin分区方案Deepin分区方案。

在进行系统安装或者磁盘分区时,选择合适的分区方案是至关重要的。

本文将介绍Deepin操作系统下的分区方案,帮助用户更好地进行磁盘分区和系统安装。

首先,我们需要了解几个基本概念:1. 分区,将硬盘分割成一个或多个独立的区域,每个区域称为一个分区。

分区可以帮助我们更好地组织和管理数据。

2. 根分区,根分区是Linux系统中最重要的分区,它包含了操作系统的核心文件。

在Deepin系统中,根分区通常被挂载在“/”目录下。

3. 交换分区,交换分区是用于虚拟内存的分区,当系统内存不足时,会使用交换分区来进行内存交换。

4. home分区,home分区包含了用户的个人数据和配置文件,将home分区独立出来可以更好地保护用户数据。

接下来,我们将介绍几种常见的分区方案:1. 单一根分区方案,这种方案将整个硬盘作为根分区,适用于小型系统或者对分区没有特殊要求的用户。

但是这种方案的缺点是当系统发生故障或者需要重新安装时,会导致数据丢失。

2. 根分区+交换分区方案,在这种方案中,我们将硬盘分为根分区和交换分区。

这种方案适用于内存较小的计算机,可以提高系统的稳定性和性能。

3. 根分区+home分区方案,这种方案将硬盘分为根分区和home分区,可以更好地保护用户数据。

当系统需要重新安装时,不会影响到home分区中的数据。

4. 根分区+home分区+交换分区方案,这是一个更加完善的分区方案,将硬盘分为根分区、home分区和交换分区。

适用于对数据安全和系统性能有较高要求的用户。

在选择分区方案时,需要根据自己的实际需求和硬件配置来进行合理的选择。

在进行系统安装时,可以根据实际情况选择自定义分区或者使用默认分区方案。

总之,合理的分区方案可以帮助我们更好地管理数据、保护用户信息、提高系统性能。

希望本文对您有所帮助,祝您在Deepin系统下使用愉快!。

linux分区方案Linux是一种自由和开放源代码的操作系统,可以在各种设备上运行,包括个人电脑、服务器、移动设备等。

而分区是在硬盘上划分出不同的区域,用于存储数据和管理文件系统。

Linux上有多种分区方案可以选择,下面将介绍几种较常用的方案。

1. 根分区(/):根分区是Linux系统的核心分区,所有的文件和目录都存储在此分区中。

这个分区是必须的,同时也是最重要的。

通常建议将根分区单独挂载,不与其他分区共享同一个分区。

根分区的大小需要根据实际情况进行调整,一般建议至少20GB以上。

2. 交换分区(swap):交换分区用于存放不常用的内存数据。

当系统的物理内存不足时,会将部分内存数据存放到交换分区中,以释放出物理内存供其他程序使用。

一般来说,交换分区的大小应该与系统的物理内存大小相当,但最大不超过2倍。

通常建议单独创建交换分区。

3. /boot分区:/boot分区用于存放启动相关的文件,包括内核文件和引导加载程序等。

这个分区在UEFI启动的系统中往往不需要,但在传统的BIOS系统中是必需的。

一般来说,推荐将/boot分区的大小设置为200MB。

4. /home分区:/home分区用于存放用户的个人数据和配置文件。

通过单独创建/home分区,可以方便地对用户数据进行备份、迁移和恢复。

这样在系统发生故障或需要重新安装系统时,用户的个人数据可以得到保留。

推荐将/home分区大小设置为足够大,以满足用户数据的存储需求。

5. 其他分区:除了上述常见的分区外,还可以根据需要创建其他分区,如数据分区、应用程序分区等。

数据分区用于存放用户数据,可以单独进行备份和管理。

应用程序分区用于存放系统和应用程序文件,可以单独进行系统升级和恢复。

总之,Linux分区方案的选择需要根据具体的应用需求和硬件配置来决定。

上述介绍的分区方案只是常见的几种,实际应用中还有更多的可选方案。

根据实际情况进行灵活的调整,可以提高数据存储的安全性和系统的稳定性。

Linux的硬盘分区、以及如何安装双系统blueriver(淡定哥+折腾帝)2011-5-2 13:05:171#本帖最后由 bigslowfat 于 2011-5-2 23:13 编辑大家好!今天我想跟大家谈谈有关Linux的硬盘分区、以及如何安装双系统这是一篇菜鸟写给菜鸟的东西!送给那些和我一样,从windows转到Linux,但身边又没有老鸟亲自指导的人,希望对你们有帮助!我今天想用三个楼层跟大家谈谈以上两个问题:第一、linux的硬盘分区;第二、安装xp+linux双系统的具体操作;(在虚拟机中以xp和Linux Deepin 10.12. 1为例)第三、我自己的一些感受和建议以及写这篇帖子的目的。

现在我们谈谈第一个问题:硬盘分区;一、硬盘的第一扇区、和4P、3P+E模式硬盘的第一个扇区有512字节,其中主要分为两个部分(其实是4个部分,另外两个先可以不管),一个是存放启动引导程序(Master Boot Recorder,MBR)的空间,大约446字节。

另一个是存放硬盘分区表(Disk Partition table, DPA)的空间,大约64字节。

电脑开机后都要来读取这个扇区,这是启动电脑所必须的。

由于存放DPA的空间只有64字节,最多只能存放四个分区的记录(每个分区记录使用16字节),所以我们规划硬盘时不能超出64字节的限制,也就是不能将硬盘划分为4个以上的分区,这就引出硬盘规划的4P和3P+E的分区模式。

所谓的4P(Primary)模式就是将一块硬盘的全部空间分为四个以下主分区(可以是1-4个主分区,只要不超过4就行)。

全部硬盘的分区记录都存放在DPA中,如果我们要将硬盘分为4个以上的分区,该怎么办呢?4P模式显然无法满足我的需要。

这就必须使用扩展分区(Extended,E)了,也就是所谓的3P+E模式,这个模式是指将硬盘分为3个以下的主分区(1-3个),另外一个分区名额则分给一个扩展分区,然后我们再将这个扩展分区划分为若干逻辑分区,这些逻辑分区的分区记录将存放在扩展分区的头部,而不是存放在整个硬盘的第一扇区内。

Linux磁盘管理GPT分区教程Linux内核代码量大、逻辑关系复杂,因此对内核中的错误进行追溯和调试一直以来都是一件既耗费时间又耗费精力的事情。

接下来是小编为大家收集的 Linux磁盘管理GPT分区教程,希望能帮到大家。

Linux磁盘管理GPT分区教程硬盘分区表扫盲:MBR和GPT表MBR全称为Master Boot Record主引导记录,是传统的分区机制,应用于绝大多数使用BIOS的PC设备MBR+BIOSMBR支持32位和64位系统。

MBR支持分区数量有限。

MBR只支持不超过2T的硬盘,超过2T的硬盘将只能用2T空间(有第三方解决方法)。

GPT(GUID Partition Table)全局唯一标识分区表,是一个较新的分区机制,解决了MBR很多缺点。

支持超过2T的磁盘(64位寻址空间)。

fdisk最大只能建立2TB大小的分区,创建一个大于2TB的分区使用parted。

向后兼容MBR。

必须在支持UEFI的硬件上才能使用(Intel提出,用于取代BIOS)。

GPT+UEFI必须使用64位系统。

Mac、Linux系统都能支持GPT分区格式。

Windows 7/8 64bit、Windows Server 2008 64bit支持GPT。

以上就是Linux系统MBR和GPT分区的区别,总得来说GPT比MBR更先进,但是MBR的兼容性比GPT要好。

在Linux系统中使用GPT分区格式(以CentOS 7为例):parted用法和常用选项:用法:parted [选项]... [设备 [命令 [参数]...]...]将带有“参数”的命令应用于“设备”。

如果没有给出“命令”,则以交互模式运行.帮助选项:-h, --help 显示此求助信息-l, --list 列出所有设别的分区信息-i, --interactive 在必要时,提示用户-s, --script从不提示用户-v, --version显示版本操作命令:检查 MINOR #对文件系统进行一个简单的检查cp [FROM-DEVICE] FROM-MINOR TO-MINOR #将文件系统复制到另一个分区help [COMMAND] #打印通用求助信息,或关于 COMMAND 的信息mklabel 标签类型 #创建新的磁盘标签 (分区表)mkfs MINOR 文件系统类型 #在 MINOR 创建类型为“文件系统类型”的文件系统mkpart 分区类型 [文件系统类型] 起始点终止点 #创建一个分区mkpartfs 分区类型文件系统类型起始点终止点 #创建一个带有文件系统的分区move MINOR 起始点终止点 #移动编号为 MINOR 的分区name MINOR 名称 #将编号为 MINOR 的分区命名为“名称”print [MINOR] #打印分区表,或者分区quit #退出程序rescue 起始点终止点 #挽救临近“起始点”、“终止点”的遗失的分区resize MINOR 起始点终止点 #改变位于编号为 MINOR 的分区中文件系统的大小rm MINOR #删除编号为 MINOR 的分区select 设备 #选择要编辑的设备set MINOR 标志状态 #改变编号为 MINOR 的分区的标志操作实例:(parted)表示在parted中输入的命令,其他为自动打印的信息1、首先类似fdisk一样,先选择要分区的硬盘,此处为/dev/sdb:2、选择了/dev/sdb作为我们操作的磁盘,接下来需要创建一个分区表(在parted中可以使用help命令打印帮助信息):(parted) mklabelNew disk label type? (我们要正确分区大于2TB的磁盘,应该使用gpt方式的分区表,输入gpt后回车)gptWarning: The existing disk label on /dev/sdb will be destroyed and all data on this disk will be lost. Do you want to continue?Yes/No?(警告用户磁盘上的数据将会被销毁,询问是否继续,我们这里是新的磁盘,输入yes后回车) y3、创建好分区表以后,接下来就可以进行分区操作了,执行mkpart命令,分别输入分区名称,文件系统和分区的起止位置4、分好区后可以使用print命令打印分区信息,下面是一个print 的样例5、如果分区错了,可以使用rm命令删除分区,比如我们要删除上面的分区,然后打印删除后的结果(parted)rm 1 #rm后面使用分区的号码(parted) print6、按照上面的方法把整个硬盘都分好区,下面是一个分完后的样例7、由于parted内建的mkfs还不够完善,所以完成以后我们可以使用quit命令退出parted并使用系统的mkfs命令对分区进行格式化了,此时如果使用fdisk -l命令打印分区表会出现警告信息,这是正常的格式化[root@localhost ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb1[root@localhost ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb2[root@localhost ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb3挂载:[root@localhost ~]# mkdir /mnt/test1[root@localhost ~]# mkdir /mnt/test2[root@localhost ~]# mkdir /mnt/test3[root@localhost ~]# mount /dev/sdb1 /mnt/test1 [root@localhost ~]# mount /dev/sdb2 /mnt/test2 [root@localhost ~]# mount /dev/sdb3 /mnt/test3 查看一下,已经挂载上了。

linux分区标准 lvm在Linux系统中,分区是管理磁盘空间的重要方式,而逻辑卷管理(LVM)则是一种高级的分区管理方式,它可以提供更灵活、更可靠的磁盘空间管理。

本文将介绍如何在Linux系统中使用标准分区和LVM来管理磁盘空间。

1. 标准分区。

在Linux系统中,标准分区是最基本的磁盘分区方式。

标准分区将磁盘划分为不同的区域,每个区域可以挂载不同的文件系统。

通常情况下,一个硬盘可以划分为主分区和扩展分区。

主分区可以包含一个文件系统,而扩展分区可以包含多个逻辑分区。

要创建标准分区,可以使用fdisk命令或者parted命令。

首先,使用fdisk命令选择要分区的硬盘,然后使用n命令创建新分区。

接着,选择分区类型(主分区或逻辑分区)并设置分区大小。

最后,使用w命令保存并退出。

2. LVM。

LVM是一种高级的磁盘管理方式,它将物理磁盘抽象为逻辑卷,从而提供了更灵活的磁盘空间管理方式。

使用LVM可以动态地调整逻辑卷的大小,而不需要重新分区或者格式化。

要使用LVM,首先需要创建物理卷(PV)、卷组(VG)和逻辑卷(LV)。

物理卷是实际的磁盘分区,可以使用pvcreate命令来创建。

卷组是由一个或多个物理卷组成的逻辑单元,可以使用vgcreate命令来创建。

逻辑卷是从卷组中分配的逻辑存储单元,可以使用lvcreate命令来创建。

3. Linux分区+LVM。

在Linux系统中,可以将标准分区和LVM结合起来使用。

首先,创建标准分区并格式化为文件系统。

然后,将标准分区的挂载点设置为LVM的物理卷,并将其加入到LVM的卷组中。

最后,可以从LVM的卷组中创建逻辑卷,并将其挂载到需要的目录下。

通过结合使用标准分区和LVM,可以充分发挥它们各自的优势。

标准分区可以提供较为简单的磁盘管理方式,而LVM则可以提供更加灵活的磁盘空间管理方式。

这种组合方式可以满足不同场景下的需求,既方便管理又能够充分利用磁盘空间。

总结。

linux 系统磁盘空间重新分配

在Linux系统中,可以使用以下步骤重新分配磁盘空间:

1. 查看当前磁盘空间使用情况:使用命令`df -h`查看当前磁盘空间使用情况,以便确定是否有可用的空间。

2. 调整分区大小:如果有可用的未分配空间,可以使用分区工具(如`fdisk`或`parted`)来调整分区大小。

首先,打开终端并以root用户身份执行以下命令之一:

- `fdisk`:`fdisk /dev/sdX`(X为磁盘代号,如sdb,sdc等)。

- `parted`:`parted /dev/sdX`(X为磁盘代号,如sdb,sdc等)。

在分区工具中,使用对应命令查看和编辑分区表。

一般来说,你需要删除一个现有的分区,然后重新创建一个更大的分区。

注意,重新分区可能会导致数据丢失,所以请确保在操作之前备份重要数据。

3. 调整文件系统大小:在调整分区大小后,还需要相应地调整文件系统大小。

对于EXT2、EXT3或EXT4文件系统,可以使用命令`resize2fs`调整。

通过运行`df -h`命令,查看文件系统挂载点(即文件系统的路径),然后以root用户身份执行以下命令:

`resize2fs /dev/sdXY`(XY为你要调整的文件系统所在的分区代号,如sdb1,sdc2等)。

这将调整文件系统以适应新的分区大小。

4. 验证调整是否成功:最后,再次运行`df -h`命令来检查磁盘空间是否成功重新分配。

请注意,重新分配磁盘空间是一项高风险操作,可能会导致数据丢失或损坏。

在进行任何磁盘操作之前,请务必备份重要数据并谨慎操作。

Linux1 硬盘分区和文件系统在安装Linux操作系统之前,首先应该了解一些关于磁盘分区和文件系统的知识,从而使用户能够尽可能简便、轻松的安装Red Hat Enterprise Linux 5.4操作系统。

1.硬盘分区磁盘是最为重要的硬件设备之一,任何操作系统都应该先按照到磁盘上,然后才能使用,现在大多数的操作系统都要求安装在硬盘上。

硬盘包括IDE和SCSI两种接口。

其中,SCSI接口的硬盘读/写速度快但价格昂贵;IDE接口的硬盘读/写速度慢但价格便宜。

用户应根据实际需求合理选择,通常,对读/写速度要求较高的服务器应该选择使用SCSI接口的硬盘。

●IDE接口在主板上包括主次2个IDE接口,其中,主IDE接口一般用“IDE1”来表示,次IDE接口用“IDE2”表示。

Linux对连接到IDE接口的硬盘使用/dev/hdx的方式命名,x的值对应于硬盘安装位置,其值可以是a、b、c、d,如表1-3所示。

表1-3 IDE接口的硬盘命名方式对于连接到SCSI接口的设备通常使用ID号进行区别,SCSI设备ID号范围是0~15,SCSI主控制器通常占用id号7,所以SCSI最多可以连接15个设备。

Linux对连接到SCSI接口卡的硬盘使用/dev/sdx的方式命名,x的值为a、b等,即ID号为0的SCSI硬盘名为/dev/sda,ID号为1的SCSI硬盘名为/dev/sdb,以此类推。

硬盘使用前要进行分区。

它可以分为主分区(Primary Partition)、扩展分区(Extension Partition)和逻辑分区(Logical Partition)3种不同类型。

一块硬盘最多可以有4个主分区,其中一个主分区的位置可以用一个扩展分区替换,且一块硬盘只能有一个扩展分区,在这个扩展分区中可以划分多个逻辑分区。

在Linux操作系统中的用户使用设备名来访问设备,硬盘也不例外,如下所示为磁盘设备名称:系统的第一块IDE接口的硬盘称为/dev/hda。

linux最佳分区方案Linux最佳分区方案。

在Linux系统中,分区是非常重要的,它可以帮助我们更好地管理磁盘空间,提高系统的性能和安全性。

选择合适的分区方案对于系统的稳定运行和数据的安全存储至关重要。

下面将介绍一些常见的Linux最佳分区方案,希望对大家有所帮助。

1. 根分区(/)。

根分区是Linux系统中最重要的分区,它包含了系统的所有文件和目录。

在安装Linux系统时,我们需要为根分区分配足够的空间,一般建议至少20GB。

根分区的大小应该根据实际需求来确定,如果系统中有大量的应用程序和数据,那么需要分配更大的空间。

2. 交换分区(swap)。

交换分区是Linux系统中的虚拟内存,当物理内存不够时,系统会将部分数据写入到交换分区中,以提供更多的内存空间。

一般来说,交换分区的大小建议是物理内存的1.5倍到2倍。

但是随着计算机硬件的不断升级,物理内存的容量也在不断增加,因此有些人认为现在已经不需要设置交换分区了。

不过,为了系统的稳定性和安全性,建议还是设置一个适当大小的交换分区。

3. /boot分区。

/boot分区用于存放系统引导文件和内核映像,它通常是一个小型的分区,建议大小为200MB到500MB。

在一些特殊的情况下,比如使用RAID或LVM的时候,可能需要更大一些的/boot分区。

4. /home分区。

/home分区用于存放用户的个人数据和配置文件,它是用户最常用的分区之一。

建议将/home分区单独出来,这样在系统崩溃或需要重新安装时,用户的数据不会丢失。

/home分区的大小应该根据用户的需求来确定,如果有大量的用户数据,那么需要分配更大的空间。

5. /var分区。

/var分区用于存放系统日志文件、软件包、数据库文件等变化较大的数据。

建议将/var分区单独出来,这样可以避免系统日志文件过大影响系统的稳定性。

/var分区的大小应该根据实际需求来确定,如果有大量的日志文件或者数据库文件,那么需要分配更大的空间。

使用dd命令在Linux系统中进行磁盘和分区操作在Linux系统中,磁盘和分区操作是系统管理的重要一环。

使用dd命令,我们可以进行磁盘镜像、分区备份和数据恢复等操作。

本文将详细介绍dd命令的使用方法和相关技巧。

一、磁盘镜像磁盘镜像是将整个磁盘的数据完全复制到一个文件中,以便在需要时进行还原或备份。

使用dd命令可以方便地进行磁盘镜像操作。

以下是dd命令进行磁盘镜像的基本格式:```dd if=/dev/sda of=/path/to/image.img```其中,if代表输入文件(源磁盘),of代表输出文件(目标文件)。

我们需要根据实际情况替换这些路径。

执行该命令后,dd将会逐扇区地复制磁盘的数据到目标文件中。

如果你希望显示dd命令的进度,可以添加progress参数:```dd if=/dev/sda of=/path/to/image.img status=progress```二、分区备份和恢复除了整个磁盘镜像,我们还可以使用dd命令备份和恢复单个分区。

以下是使用dd命令进行分区备份和恢复的基本格式:备份分区:```dd if=/dev/sda1 of=/path/to/partition.img```恢复分区:```dd if=/path/to/partition.img of=/dev/sda1```其中,if代表输入文件(源分区),of代表输出文件(目标分区)。

需要注意的是,恢复分区时应谨慎操作,以免覆盖重要数据。

三、填充磁盘空间在某些情况下,我们可能需要填充磁盘空间以保护隐私或提高磁盘性能。

dd命令可以帮助我们生成指定大小的随机数据,并将其写入磁盘中。

以下是填充磁盘空间的dd命令示例:```dd if=/dev/urandom of=/path/to/file bs=1M count=1024```上述命令将生成一个1GB大小的随机数据文件,并将其写入指定路径的文件中。

我们可以根据需要调整文件的大小(count参数)和写入的位置(of参数)。

Linux 下常见分区以及推荐大小值:/boot 分区,它包含了操作系统的内核和在启动系统过程中所要用到的文件,建这个分区是有必要的,因为目前大多数的PC机要受到BIOS的限制, 况且如果有了一个单独的/boot启动分区,即使主要的根分区出现了问题,计算机依然能够启动。

这个分区的大小约在60MB—120MB之间。

/usr 分区,是Linux系统存放软件的地方,如有可能应将最大空间分给它。

/home 分区,是用户的home目录所在地,这个分区的大小取决于有多少用户。

如果是多用户共同使用一台电脑的话,这个分区是完全有必要的,况且根用户也可以很好地控制普通用户使用计算机,如对用户或者用户组实行硬盘限量使用,限制普通用户访问哪些文件等。

/var/log 分区,是系统日志记录分区,如果设立了这一单独的分区,这样即使系统的日志文件出现了问题,它们也不会影响到操作系统的主分区。

/tmp 分区,用来存放临时文件。

这对于多用户系统或者网络服务器来说是有必要的。

这样即使程序运行时生成大量的临时文件,或者用户对系统进行了错误的操作,文件系统的其它部分仍然是安全的。

因为文件系统的这一部分仍然还承受着读写操作,所以它通常会比其它的部分更快地发生问题。

/bin 分区,存放标准系统实用程序。

上面介绍了几个常用的分区,但记住常规状况下至少要有两个分区,一个SW AP分区,一个/分区。

如何分区最科学:一般常见的分区方式有:/ 文件系统和SW AP分区;/文件系统、/home文件系统和一个SW AP分区再详细点,再多个/boot系统、/var文件系统等Linux目录树、不属于Linux目录树的/back(名字自己定,/file也可以,这是自己用来存放备份数据的地方)只分一个/ 和swap 也有它的好处,可以最大限度的利用硬盘空间(用户用时只要/ 没用完,就可以不去理会硬盘空间的问题),但这样重装系统时要先备份/home,不然重装就麻烦。

Linux磁盘与磁盘分区Linux 系统中所有的硬件设备都是通过⽂件的⽅式来表现和使⽤的,我们将这些⽂件称为设备⽂件,硬盘对应的设备⽂件⼀般被称为块设备⽂件。

本⽂介绍磁盘设备在 Linux 系统中的表⽰⽅法以及如何创建磁盘分区。

说明:本⽂的演⽰环境为 ubuntu 16.04。

磁盘分类⽐较常见的磁盘类型有消费类市场中的 SATA 硬盘和服务器中使⽤的 SCSI 硬盘、SAS 硬盘,当然还有当下⼤热的各种固态硬盘。

SATA 硬盘SATA(Serial ATA)⼝的硬盘⼜叫串⼝硬盘,Serial ATA 采⽤串⾏连接⽅式,串⾏ ATA 总线使⽤嵌⼊式时钟信号,具备了更强的纠错能⼒,与以往相⽐其最⼤的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进⾏检查,如果发现错误会⾃动矫正,这在很⼤程度上提⾼了数据传输的可靠性。

串⾏接⼝还具有结构简单、⽀持热插拔的优点。

SATA 硬盘主要⽤于消费类市场和⼀些低端服务器(下图来⾃互联⽹):SCSI 硬盘SCSI 硬盘即采⽤ SCSI 接⼝的硬盘。

它由于性能好、稳定性⾼,因此在服务器上得到⼴泛应⽤。

同时其价格也不菲,正因它的价格昂贵,所以在普通PC上很少见到它的踪迹。

SCSI 硬盘使⽤ 50 针接⼝,外观和普通硬盘接⼝有些相似(下图来⾃互联⽹):SAS 硬盘SAS 是 Serial Attached SCSI 的缩写,即串⾏连接的 SCSI,其⽬标是定义⼀个新的串⾏点对点的企业级存储设备接⼝。

串⾏接⼝减少了线缆的尺⼨,允许更快的传输速度。

SAS 硬盘与相同转速的 SCSI 硬盘相⽐有相同或者更好的性能。

SAS 硬盘⼀般⽤于⽐较⾼端的服务器。

固态硬盘固态硬盘(Solid State Disk),⼀般称之为 SSD 硬盘,固态硬盘是⽤固态电⼦存储芯⽚阵列⽽制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯⽚、DRAM芯⽚)组成。

其主要特点是没有传统硬盘的机械结构,读写速度⾮常快(下图来⾃互联⽹):磁盘设备在 Linux 下的表⽰⽅法在 Linux 系统中磁盘设备⽂件的命名规则为:主设备号 + 次设备号 + 磁盘分区号对于⽬前常见的磁盘,⼀般表⽰为:sd[a-z]x主设备号代表设备的类型,相同的主设备号表⽰同类型的设备。

Linux服务器硬盘分区的最佳方案 对于Linuux服务器站长们是否了解呢,在这里专职优化、域名注册、网站空间、虚拟主机、服务器托管、vps主机、服务器租用的中国信息港来为你详细分析Linuux服务器硬盘分区的方法!

第一点也是最重要的一点,要知道当前安装LILO的版本,因为

LILO2.21及早期版本对硬盘大小有限制,如果安装LILO到1023磁道以外即8G的空间以外,LILO就无法启动。

但一些BIOS较老的机器,LINUX仍然无法突破1024磁道的限制,因此这些BIOS无法认出大于1024的硬盘空间。

还需要考虑的问题有:

· 是否限制用户可使用的磁盘空间大小?

· 在系统中需要安装哪些软件?

· 交换分区需要多大?

· 系统是否有多个硬盘?

下面,我们按系统工作性质的不同对分区的划分提出了一些建议。

当然,根据实际情况,在满足系统工作需求的前提下,下面的分区大小也可以灵活的变动。

基本工作站的分区方案

假设系统的硬盘大小是10G。

/boot 20M

Swap 128M

/root 9.85G

建立一个20M的/boot分区是为了避免将系统内核文件放到1024磁道以外,如果将/boot做为root分区的一个子目录,内核文件就会安装在root分区的任何地方,因为硬盘的大小超过了8G,所以在启动时就有可能出现问题。

建议将交换分区的大小设置为内存的两倍,在这里我们假设系统的内存为 64M。

最后我们将硬盘的剩余空间全部分给了root分区。

Red Hat Linux 6.2 及其早期版本上的基本服务器硬盘分区方案

这里的服务器我们假设只提供几种通用的服务,如WWW服务及FTP服务等几种服务,通过telnet登录的用户数很少。

假设其硬盘大小为

25G。

/boot 20M

Swap 128M

/ 10G

/home 13G

/var 2G

在硬盘的最前面创建20M大小的/boot分区,原因同上。

交换分区的大小也是128M,因为内存的大小为64M。

/ ,即root分区设为10G这么大是因为其中有一个/usr目录,这个目录可能会占用很多硬盘空间,特别是在安装了X Server,运行图形界面的应用程序的时候。

/home分区是硬盘中最大的分区,这似乎与我们假设系统用户数不多有些矛盾。

实际上在/home目录下确实没有几个用户目录,但在Red Hat6.2及更早的版本中,Apache服务器和wu-ftpd FTP服务器被放在

了/home/httpd及/home/ftp目录中。

所以这个分区这么大也是有原因的。

最后,/var目录独自占用了一个分区,因为系统的所有日志都写到了/var/log目录下,这将会占用很大的硬盘空间。

如果系统日志记录得非常详细,整个目录很快会被写满,导致系统工作呆滞。

当然,可以通过系统日志后台守护程序syslogd来修改日志配置,避免发生这种情况。

Red Hat 7及以上版本的基本服务器分区方案

这种情况同前一个方案的情况相同,不同的是LINUX版本为Red Hat 7.0及其以上版本。

/boot 20M

Swap 128M

/ 10G

/var 15G

与RedHat6不同,在RedHat7中HTTP服务和FTP服务的目录现在位于 /var/www/ 和/var/ftp/,因此/var分区有15G之大也就不难理解了。

多用户服务器分区方案

在这种服务器系统中,同时有多个用户通过telnet, ssh, rlogin或其方式在远程访问系统。

系统中有三个35G的硬盘驱动器,总共有105G的磁盘空间。

系统中用到了RAID 5技术做数据冗余。

这种情况下,管理员必须为每个用户分配磁盘空间。

对RedHat 6.2及更早的版本,分区如下:

Disk 1:

/boot 20M

/ 4G

/var 3GB

/home 27.98G

Disk 2:

swap 20MB

/ 4GB

/var 3GB

/home 27.98GB

Disk 3:

swap 20MB

/ 4GB

/var 3GB

/home 27.98GB

这样分区的原因:首先,Disk1上的20M /boot分区不属于任何RAID阵列,否则如果你将/boot放至RAID阵列中,以后就不能系统内核升级了。

为了方便管理,在其它两个硬盘中建立了20M的交换分区。

这种服务器一般配有1G以上的内存,因此交换分区的大小不成问题。

如果增大交换分区,就会减少RAID分区空间,所以20M是足够的。

RAID分区的分组如下:

· 1-A, 2-A, and 3-A 一起组成一个8G的 RAID 5 驱动器,做为/根目录打开。

· 1-B, 2-B, and 3-B 组成 6GB的 RAID 5 驱动器,做为 /var目录。

· 1-C, 2-C, and 3-C 组成 55.96GB RAID 5 驱动器, 做为 /home.目录。

这种分配方案总共有55.96G的空间分配给所有用户及Apache和FTP服务,在/var下用6G空间用做记录日志、邮件,这么大的空间是足够的。

如果安装Red Hat7或以上版本,应给/var分区更大的空间,因为它同时还存放着WEB和FTP服务的两个目录。

中国信息港专业虚拟主机,空间,双线虚拟主机,多线虚拟主机,北京虚拟主机,香港虚拟主机,域名注册,虚拟主机租用,虚拟主机托管,虚拟主机空间,虚拟主机,vps主机,企业邮箱,ASP虚拟主机,虚拟主

机,PHP虚拟主机。

中国信息港网虚拟主机是市场上最稳定的虚拟主机产品! ICANN和CNNIC顶级认证!企业版虚拟主机10多年运营中在线率超过99.99%!中国信息港是顶级域名注册机构。