《民国风采》PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:2.66 MB

- 文档页数:32

民国风度一、引言民国时期,是中国历史上一个特别的时期。

这个时期的风貌独特,充满了浓厚的文化氛围。

民国风度体现着那个时期中国人民的风采与精神追求。

本文将从时尚、建筑、文学等方面探讨民国风度,并探究其对当今社会的影响。

二、时尚民国时期的时尚可以说是独树一帜。

在时装方面,女性的穿着逐渐开始注重细节和造型设计。

许多女性开始追求西式化的服饰,如旗袍、窄裙等。

在男性方面,西装成为流行的装束,与传统的中山装相辅相成。

这种时尚的改变体现了当时中国人对于现代化的追求,也代表了一种国际化的审美趋势。

民国时期的时尚对于当今社会的影响是深远的,时装设计师们的创作灵感中往往会有民国元素的融入,让当代人们感受到那个时代的风采。

三、建筑民国时期的建筑风格独具特色。

这个时期是中国现代建筑发展的一个关键时期,西方建筑风格和中国传统建筑风格相互融合,形成了独特的民国建筑风格。

许多城市的街景、建筑物和庭院都充满了民国时期的风貌。

在当今社会,许多城市的历史街区仍保留着民国风格的建筑,吸引了无数游客和摄影爱好者。

民国建筑风格的保留和传承,使得我们有机会了解那个时期的文化和风情。

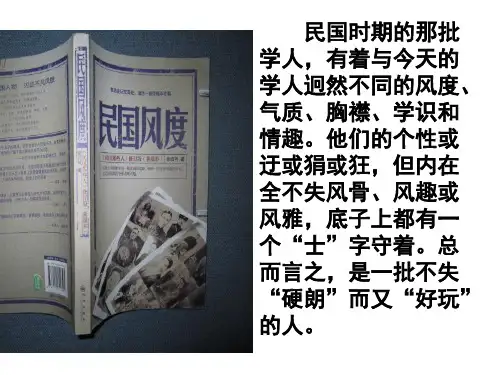

四、文化民国时期的文化充满活力,各个领域都有较大的发展。

在文学方面,出现了许多优秀的作家和作品。

闻名于世的鲁迅、郭沫若等作家在这个时期的作品影响了几代人。

他们的作品不仅展现了民国时期的社会现象和人生百味,也纷纷表达了对国家和民族的热爱。

在电影方面,民国时期的电影工业开始崛起,成为中国电影史上重要的阶段。

无论是文学还是电影,民国时期的艺术创作都对当今中国文化产业有着深远的影响。

五、社会风气民国时期的社会风气追求知识和进步,弘扬五四精神,倡导科学和民主的理念。

这一时期中国社会的许多社会运动和事业起源,为中国近代的社会进步打下了坚实的基础。

民国风度鼓励人们敢于追求梦想,勇敢创新,表达独立的个性和思想。

这种社会风气的影响,对于当今中国社会的发展也是有着积极的影响力的。

它提醒我们要秉持勇往直前的精神,追求真理和进步。

1今年4月,清华大学高调庆祝百年华诞,盛况空前。

清华校友胡锦涛先生在讲话中回顾了校史:“建校伊始,清华秉持科学救国理想,倡导‘中西融会、古今贯通、文理渗透’,一批学界泰斗在清华园里潜心治学、精育良才,形成了名师荟萃、鸿儒辉映的盛况,很快发展成为我国最好的大学之一,填补了我国现代科技的诸多空白。

”史无前例的盛大校庆,在民间和互联网上引发了热议,议论的焦点是中国的高等教育。

校训与学术精神关于清华校训是8个字还是16个字的问题,也是网络争论中的话题之一,这是需要澄清的:2006年5月,清华校史专家黄延复先生在一次演讲中,以24个字总结清华传统:“自强不息,厚德载物;独立精神,自由思想;东西文化,荟萃一堂”。

不料以讹传讹,有人误将“独立精神,自由思想”窜入校训,于是有了清华16字校训被腰斩的传闻。

历史上清华的校训是“自强不息,厚德载物”8个字,典出《周易》乾、坤二卦:“天行健,君子以自强不息”;“地势坤,君子以厚德载物。

”1915年冬,梁启超先生来校,即以《君子》为题发表演讲,提倡“吸收新文明,改良我社会,促进我政治”。

他认为清华应该是培养君子的地方,勉励大家“崇德修学,勉为真君子,异日出膺大任,足以挽既倒之狂澜,作中流之砥柱”。

此后,清华即以“自强不息,厚德载物”为校训,并制作校徽。

梁启超与王国维、陈寅恪、赵元任并称清华国学院“四大导师”(后三位均未列入清华百年“光荣榜”),开创了清华学术史上最辉煌的时代。

王国维自沉昆明湖后两年,国学院停办,同人为王国维先生树立纪念碑,陈寅恪撰铭曰:士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。

思想而不自由,毋宁死耳。

……惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。

陈先生认为只有摆脱“俗谛”才能发扬真理,并以所撰碑文自豪。

立碑24年后(1953年),他在《对科学院的答复》这封著名的信中重申:“我的思想,我的主张完全见于我所写的王国维纪念碑中”,并诠释说:“‘俗谛’在当时即指三民主义而言”,“我决不反对现在政权,在宣统三年时就在瑞士读过资本论原文。