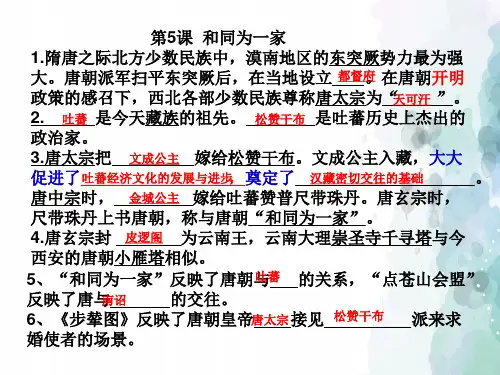

七年级历史微课 宣威 李克华

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:3

第19课北魏政治和北方民族大交融1 教学分析【教学目标】【重点难点】教学重点:北魏孝文帝改革、北方地区的民族交融教学难点:北方地区的民族交融2 教学过程一、导入新课图片:洛阳城洛阳是华夏文明的发祥地之一,隋朝大运河的中心,历史上先后有十多个王朝在洛阳建都。

宋朝司马光的《过故洛阳城》中有一句诗“若问古今兴废事,请君只看洛阳城。

”今天我们一起走进那个胡风汉韵的民族交融的时代。

二、新课讲授目标导学一:淝水之战(一)背景:1.图片展示背景:强大后的前秦,疆域辽阔。

东濒大海,南抵汉水,西至龟兹,北达沙漠,与南方的东晋形成对峙的局面。

经过:苻坚率步兵60万、骑兵27万,从各地向南进发,晋军只有八万人,双方力量对比悬殊。

苻坚骄傲的对部下说,我有强大的军队,文武如林,摧毁晋朝,如风吹落叶一般。

他吹嘘自己的军队“投鞭于江、足断其流”。

出发前,连东晋皇帝、宰相俘虏后的公馆都准备好了。

晋廷宰相谢安主张坚决抵抗,沉着冷静,调度有方。

最终以少胜多打败前秦。

淝水之战是中国古代又一次以少胜多的著名战役。

淝水之战以后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

2.讨论:阅读课本P93页相关材料,找出前秦失败的原因。

启示:决定战争胜负的关键并不在于兵力的多寡,而在于人心的向背、战术的得当。

教师过渡:公元439年,拓跋焘统一黄河流域,结束了十六国以来分裂割据的局面。

当粗犷豪放的草原游牧文明遭遇崇尚礼仪的中原农耕文明,自然产生了激烈而痛苦的文化碰撞与融合。

拓跋鲜卑要怎样才能深深扎根在这片土地上呢?目标导学二:北魏孝文帝改革(一)背景1.学生自主学习,了解北魏孝文帝改革的背景和原因(目的)提示:(1)4世纪后期,游牧在阴山地区的鲜卑族拓跋部迅速崛起,建立北魏。

439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

(2)北方内迁民族出现民族融合趋势。

鲜卑族内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗,治理广大的北方地区困难重重。

(3)原因:内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉族已无明显的区别。

人教版历史七年级上册第19课《北魏和北方民族大交融》说课稿1一. 教材分析北魏和北方民族大交融是人教版历史七年级上册第19课的内容。

本节课主要讲述了北魏孝文帝改革和北方民族大交融的相关史实。

教材通过介绍北魏孝文帝的改革措施,如实行均田制、推行汉化政策等,以及北方民族的大交融现象,使学生了解北魏时期的特点和民族关系。

通过学习本节课,学生能够理解北魏和民族交融的历史背景、过程和影响,培养学生的分析能力和综合运用能力。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于中国古代历史有一定的了解。

但是,对于北魏时期的和民族交融现象,学生可能较为陌生。

因此,在教学过程中,需要通过生动形象的语言、具体案例的引入,以及互动讨论等方式,激发学生的学习兴趣,帮助学生理解和掌握相关内容。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解北魏孝文帝的改革措施和北方民族大交融的现象,掌握北魏时期的特点和民族关系。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论等方式,培养学生的分析能力和综合运用能力。

3.情感态度与价值观:引导学生认识民族团结和融合的重要性,培养学生的民族意识和文化认同感。

四. 说教学重难点1.教学重点:北魏孝文帝的改革措施和北方民族大交融的现象。

2.教学难点:北魏孝文帝改革的原因和北方民族大交融的影响。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例分析法、合作讨论法等,引导学生主动参与课堂,培养学生的分析和综合能力。

2.教学手段:运用多媒体课件、历史地图、图片等辅助教学,以生动形象的方式展示北魏和民族交融的历史场景。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示北魏时期的壁画或图片,引发学生对北魏时期的兴趣,进而引入本节课的主题。

2.自主学习:为学生提供相关的学习材料,引导学生自主学习北魏孝文帝的改革措施和北方民族大交融的现象。

3.合作讨论:将学生分成小组,讨论北魏孝文帝改革的原因和北方民族大交融的影响,引导学生通过合作交流获取知识。

教学设计

本课教学内容较多,特别是北魏孝文帝改革的内容非常重要;同时,本课三个子目之间存在着内在联系,考虑到这一因素,在教学设计过程中充分运用这一联系,子目过渡中也给学生强调这一联系。

第一子目淝水之战,在以前的课本中没有这个教学内容,对老师和学生来说都比较陌生。

这个子目主要要求学生自主学习,同时设计探究问题:东晋为什么能以少胜多?教师引导学生回忆赤壁之战,同时教师利用因果关系过渡到第二子目的内容。

第二子目孝文帝改革,这是本课的重点难点内容,也是考试常考的内容。

孝文帝改革的时间、内容和影响,在教材中有明确内容,由学生自行找出,教师对内容和影响重点讲解。

第三子目北方地区的民族交融,也是以往教材中没有的内容。

本子目较为简单,由学生自行学习。

最后的总结,由学生自行讨论,最后由教师引导、幻灯片展示。

初中历史优秀微型课教案

授课对象:初中生

教学目标:

1. 了解唐代开放政策的背景和意义。

2. 了解丝绸之路对唐代的经济、文化交流的影响。

3. 能够运用所学知识,阐述唐代开放政策和丝绸之路之间的关系。

教学内容:

1. 唐代开放政策的背景和主要内容。

2. 丝绸之路的起源、发展和影响。

教学过程:

一、导入(5分钟)

通过图片或视频展示唐代繁荣景象,引出课题:唐代开放政策与丝绸之路的关系。

二、讲解(15分钟)

1. 介绍唐代开放政策的背景和主要内容。

2. 讲解丝绸之路的起源、发展和影响。

三、讨论(15分钟)

组织学生进行讨论,探讨唐代开放政策与丝绸之路之间的关系,以及它们对唐代经济、文化交流的影响。

四、展示(10分钟)

选择一些学生的讨论内容进行展示,引导学生总结归纳,并加深对内容的理解。

五、练习(10分钟)

布置作业:请学生结合所学知识,写一篇关于唐代开放政策与丝绸之路的关系的短文。

六、反馈(5分钟)

请学生交流作业内容,老师进行评价和总结。

教学资源:

1. 课件:唐代开放政策与丝绸之路的相关图片和资料。

2. 教材:提供相关课文和知识点。

3. 多媒体设备:用于展示相关图片和视频。

评价标准:

1. 能准确描述唐代开放政策的背景和内容。

2. 能够清楚阐述丝绸之路的起源、发展和影响。

3. 能够运用所学知识,辩证分析唐代开放政策与丝绸之路之间的关系。

TODAY科学探索“微课”在初中历史教学中的应用分析李薇薇(贵州省罗甸县民族中学 贵州 罗甸 550100)摘要:微课作为一种信息化教学工具,以其诸多优点深受广大教师的喜爱而得以不断普及。

本文结合笔者的微课教学经验,就新课程教学改革背景下如何将初中历史课堂教学和微课教学模式有机结合起来进行探索,以期更好地提升初中历史课堂教学效率。

关键词:微课;初中历史;教学中图分类号:G633.51 文献标识码:A 文章编号:1002-3917(2020)10-0222-01 随着现代科技的不断进步为教育教学的改革发展带来了先进思想和手段。

而微课作为一种新的教学模式,以灵活生动的方式进入到初中历史教学中,对提高学生学习积极性,培养学生对历史的兴趣起到了重要作用。

本文首先分析了微课在初中历史教学中的作用,然后从四个方面探讨了在初中历史教学中利用微课的有效策略。

1.初中历史教学应用微课的意义历史教学包含的题材非常广泛,例如历史故事、任务典故等等,很多知识的系统性、故事性、连贯性是非常强的,而对于这些短小而多的知识模块而言,微课的运用具有很强的适用性。

微课具有鲜明的主题与简洁的内容,不会耗费过多时间,在历史教学中运用微课能够使历史教学更具趣味性,历史课堂的教学形式也由此更加丰富,同时还可以有效吸引学生的注意力,为其把握教学重点、难点提供很大的帮助。

此外,在微课教学中,知识点可以通过更加丰富的形式得到展示,特别是随着人们对人文素养对公众的熏陶的重视程度越来越高,很多历史题材以不同的形式展现在人们的眼前。

2.利用微课进行教学导入,激发学生兴趣新课程导入作为初中历史课堂教学的重要组成部分,课堂导入质量的高低在一定程度上将直接影响课堂教学效率的好坏。

通常而言,新课导入的时间要求较短,而且要新颖、有趣,才可以有效激发学生的学习兴趣、集中注意力,从而保证课堂教学的顺利进行。

微课不仅具有精致、形象的优点,而且时间较短,恰好可以成为历史课堂导入的有效途径。

(一)章节题目:第19 课北魏政治和北方民族的大交融

(二)课程目标

1.了解淝水之战、北魏孝文帝改革、北方地区民族交融等基本史实,思考并认识历史发展

的必然性。

2.了解北魏孝文帝改革的措施,理解民族交融的方式和意义。

重点、难点:

1.北魏孝文帝改革

2.北方地区民族交融的方式

(三)教学过程

Ⅰ.导入新课(约2分钟)

播放歌曲《五十六个民族五十六朵花》,可以提问:这56个民族中有没有历史上曾经出现的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌?(可引导学生查阅“中国民族分布图”)如果没有的话,那么他们去哪呢?今天我们就穿越时空隧道,看看那时民族融合的情况!

Ⅱ.学生自主学习与反馈(约8分钟)

根据教师展出的自学提纲阅读教材内容,梳理本课知识点。

完成本课《历史助学》“知识梳理”。

遇到障碍作好标记。

教师提出基础问题检查反馈。

Ⅲ. 小组合作学习(约13分钟)

一、淝水之战

自主阅读课本P86~87内容,写出淝水之战的时间、交战双方、经过(涉及的成语)、结果和影响。

二、北魏孝文帝改革

自主阅读课本P87~88内容,总结北魏孝文帝改革的主要措施包括哪些?(可以浓缩成短句)这些改革措施有何影响

三、北方地区的民族交融

自主阅读课本P88~89内容,思考魏晋以来民族交融主要表现在哪些方面的相互影响?民族融合的历史作用是什么?

Ⅳ.教师导学(有微课的可渗透微课助学)(约12分钟)。

2016年部编人教版历史七年级上册第19课《北魏政治和北方民族大交融》教学设计教学目标:知识与技能:1.了解前秦和淝水之战的相关内容。

2.比较系统地了解南北朝时期我国民族大融合的基本史实,包括北魏孝文帝改革的主要史实,为学生进一步了解我国古代历史上民族融合的进程和中华民族形成的历史过程奠定基础。

过程与方法:通过学习和思考本课所叙述的民族大融合的进程,培养学生运用历史唯物主义和民族平等原则理解和思考历史上民族关系问题的初步能力,培养学生全面、系统地思考问题的初步能力和追踪历史发展基本线索的初步能力。

情感、态度与价值观:1.通过对淝水之战史实的学习感受不畏强暴、勇于抗击强敌的精神,并进一步认识到各民族之间团结的重要性。

2.培养学生在民族问题上的正确观念,认识到民族间的经济、文化交流是我国历史上民族关系的重要内容,也是实现民族融合的前提条件。

重点难点:重点:淝水之战、北魏孝文帝的改革措施。

难点:正确认识民族大融合的含义。

教学准备:“草木皆兵”“投鞭断流”“风声鹤唳”的成语故事;《淝水之战形势图》;孝文帝的相关资料;PPT课件。

教学基本过程:明天就是周末了,大家想不想放松一下呢?那么平时周末你们看不看电视呢?下面我来考一考大家的眼力?图片中的这个古装美女是谁啊?(学生回答)师:锦绣未央中唐嫣所扮演的李未央,其历史原型是就是北魏时期的冯太后。

是我们今天要学习的北魏孝文帝拓跋宏的祖母,她是当时北魏中期一系列改革的实际主持者,并对后来孝文帝改革产生重要影响。

北魏的孝文帝为了促进民族融合,采取了哪些措施呢?下面我们来看详细内容。

一、淝水之战1、前秦统一北方教师:西晋时期,少数民族内迁至中原地区,其中一个少数民族匈奴灭亡西晋,之后西晋皇室司马睿于建康重新建立晋朝,历史上称为东晋。

与此同时北方同时出现了十六个相互交替的政权,其中一个民族氐族建立的前秦政权逐渐强大并统一了北方。

师:好,那么前秦统一北方后,想要一统全国,要实现这个一统全国的梦想,就必定要打败东晋,于是前秦与东晋于淝水展开了一场战争。

初中历史教学应用微课教学方式

李耕华

【期刊名称】《东西南北》

【年(卷),期】2016(000)018

【摘要】随着课程改革的推进,创新、互动、自主已经成为创新教育的主题词。

而微课则是在此背景下诞生的一种全新的教学方式,可以有效提升课程教学有效性。

随着科学技术的不断进步,计算机与互联网高速发展,人与人之间的沟通方式也趋于多样化,例如微信、微博等新兴媒体迅速崛起,新技术的应用与新媒体的崛起也推动了教育领域教育方式的发展与进步,微课就是其中较为有代表性的新兴教育方式。

微课的诞生符合新时期教育发展的需求,是一种具有创新性的教育方式。

微课可以增强教学效果,具有较强的可操作性和实用性。

相较于传统的课程时间安排,微课的教育重点突出、针对性强且时间精简,授课重点内容集中,更便于学生接受、传播与学习。

【总页数】1页(P255-255)

【作者】李耕华

【作者单位】[1]云南省临沧市镇康县勐堆中学

【正文语种】中文

【中图分类】G4

【相关文献】

1.初中历史教学中如何有效应用微课教学方式 [J], 李新;

2.高校乒乓球俱乐部教学方式创新研究①--乒乓球“微课”教学方式的理论探讨[J], 邓攀;谭磊

3.初中历史教学中如何有效应用微课教学方式 [J], 董兰

4.初中历史教学中如何有效应用微课教学方式 [J], 李新

5.将微课融入数学课堂——小学数学微课教学应用探讨 [J], 谢彦霞

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浅析初中历史创新教学策略

李兴华

【期刊名称】《东西南北》

【年(卷),期】2018(000)012

【摘要】初中历史教学教师要放弃过去一言堂的教学方式,把每节课的主动权还给学生,把每节课都作为学生创造探索的平台,鼓励学生积极探索,成为学习的主人、自我发展的主人,形成以学生为中心的生动活泼学习局面,使学生在没有思想禁锢和盲从中无拘无束地探索和创新。

【总页数】1页(P341-341)

【作者】李兴华

【作者单位】贵州省威宁县中水中学

【正文语种】中文

【中图分类】G633.7

【相关文献】

1.浅析初中历史有效教学策略 [J], 撖彩霞

2.浅析核心素养下的初中历史教学策略 [J], 黄勇

3.浅析初中历史多样化教学策略 [J], 孙学梅

4.浅析初中历史教学策略和方法 [J], 杨雪青

5.浅析初中历史非选择题的教学策略——以2019年漳州市中考考情分析为例 [J], 谢文璇

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

七年级历史(上册)教学设计

第9课

课程标准:

知道孔子,了解“百家争鸣”的主要史实。

教学目标

1.知识与能力

在掌握孔子思想与教育方面的影响和贡献、诸子百家(以儒、道、法三家为主)的思想特征的基础上,培养学生用历史的观点理解政治、经济、文化三者辩论关系的能力;利用表演、质疑、辩论等形式培养学生语言表述历史的能力;在对传统思想文化批判和吸收的前提下初步形成联系实际、解决现实问题的能力。

2.过程与方法

通过春秋战国时期经济、政治历史与本课思想史的联系,初步形成历史的整体观。

通过阅读教材编制表格,增强阅读能力,学习制表的基本方法。

3.情感态度与价值观

学习孔子的教育成就,树立良好的学风,养成良好的学习习惯。

通过对儒、道、法代表人物思想的了解,认同优秀传统文化,确立正确的思想方法和积极进取的人生态度,形成敢于独立思考、敢于表达思想、尊重别人意见的个人素质和勇于创造性探索的勇气和精神。

学情分析

1.知识掌握状况:

学生在小学《社会》课中已学过有关孔子办学的内容,对孔子已有初步的了解。

语文课刚刚讲完《论语十则》,对孔子思想内涵的了解又有了进一步加深。

历史课又学习了“大变革的时代”一课,对春秋战国时代背景(特征)已有相当的认识。

2.学生心理特征:

初一学生正处于童年期向少年期过渡阶段,从心理上表现出追求独立的倾向,他们喜欢表现自己,敢于发表自己的观点,好争辩。

教材处理

教材较好地落实了《课程标准》对本课内容“知道孔子,了解百家争鸣的主要史实”的规定。

标准要求虽然简单,但所涵盖的教材内容思想理论性强,社会运用性强,知识结构呈开放性,这为教师根据学生实际选择和采取多形式、多渠道、多元化的教学活动提供了较为广阔的空间。

为了便于该堂师生合作活动课的开展,在尊重“内容标准”的基础上对教材作如下处理:

1.将课文“百家争鸣”子目中关于“百家争鸣”背景的阐述前置于课文开篇。

因为“春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说,发表意见,并相互辩论,形成了‘百家争鸣’的学术繁荣局面”的背景阐述同样适应于孔子、老子等思想家产生的时代。

再者,原课文开篇就直接提出孔子,显得突兀,如有背景资料引入,将更能体现历史“因果关系”的学科特点,同时也便于联系学过的知识切入新课。

2.在战国“诸子百家”教材内容中,删去墨家部分。

根据课程标准,删去墨家内容属允许范围,并不会降低标准的要求。

这样做的理由是从学生的认知实际出发,因为对于初中一年级的学生来说,还不能很明确地区分儒家的“仁爱”与墨家的“兼爱”的区别。

在这节课中,阐述诸子百家内容的教学,设计为学生辩论活动,墨儒两家学说对立性不强,容易混淆,不利于辩论的开展,故删去。

课型选定

基于以上教学目标和对教材、学生知识、心理等方面的分析,课型选定为:师生合作型的活动课(一课时)。

教师的活动形式:启发、引导、归纳、小结。

学生的活动形式:分析、质疑、表演、辩论。

设计思路:

1.本课根据学生的认知能力和心理特点来确定课程目标及教学过程。

2.通过阅读、课外搜集资料、自制录像等,强调学生的自主学习,提高学生独立思考、提出问题的能力,充分体现学生的主体地位。

3.通过课堂短剧、辩论会,重现历史情境,增强学生体验历史的感觉和兴趣,激发学生的学习热情,提高学生合作的能力。

4.通过动手制作录像片、制作表格、搜集历史资料等来提高学生的动手能力,培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力。

5.通过录像、课后作业等使学生更多地关注社会、关注身边的人和事,能够经常联系、接触社会实际,从生活中学习、思考,体现历史为现实服务的观点。

课前准备

1.由学生自编自演孔子办学、因材施教等短剧。

2.介绍阅读《中华五千年》等有关通俗读物并印发有关儒、道、法三家学派的有关资料给学生。

将学生分成儒、道、法三个辩论小组,熟悉各学派的思想观点,作好辩论准备。

3.让有条件、感兴趣的同学组成一个历史旅游小组,游览南京夫子庙大成殿,自己讲解、自己导演、自己拍摄有关孔子的录像。

4.制作有关课件、剪辑有关录像资料。

教学活动过程

一.导入步骤:

1.投影:画谜(打一历史时期,谜底:春秋战国),由学生猜出,引出教学内容的时代背景。

2.由学生根据所掌握的历史知识,归纳出:春秋战国的时代特征(背景):生产力发展(牛耕和铁农具的作用)→引发社会变革(奴隶制瓦解,封建制度确立)→为思想文化的活跃提供了自由的空间(诸子百家、百家争鸣)。

3.推出本课课题

二.教学内容:

1.孔子:

孔子是本课的重点基础知识,主要教学任务是让学生从思想和教育两个领域了解孔子,即孔子的“仁”、“礼”学说和在教育方面的贡献。

A.伟大的思想家,儒家学派的创始人

教师活动:指导学生阅读教材有关内容,理解孔子的“仁”、“礼”的思想内涵,并根据学生阅读、探讨的情况,指导学生明确“孔子是伟大的思想家,儒家学派的创始人”的概念。

学生活动:①在学生阅读探讨教材有关内容的基础上,由对孔子的“仁”、“礼”思想了解较全面的学生扮演孔子,再现孔子设坛讲学的情景,并在学生的提问和质疑中,归纳出孔子的“仁”、“礼”思想内涵。

②感性认识孔子:放映学生自制录像“夫子庙大成殿一日游”。

仁:社会人群要互相敬爱、谦让、和谐相处。

礼:人们的言行举止要符合社会规范。

B.伟大的教育家

教师活动:启发学生回忆小学社会课有关孔子办学的内容,并结合语文课刚刚学完的《论语十则》内容,引导学生回答出孔子在办学思想、教学方法、学习方法、学习态度等方面相关论述,联系现实学习情况,指出孔子教育思想影响的深远性。

学生活动:学生以“因材施教”等小品表演形式,演绎、归纳出孔子的主要教育思想。

教育对象──有教无类

教学方法──因材施教

学习态度──知之为知之,不知为不知

学习方法──温故而知新

再由学生结合自己的学习实际,谈谈孔子教育思想对现实教与学的积极影响。

2.百家争鸣:

百家争鸣是本课的主要内容之一,鉴于导入部分已有对春秋战国时代思想活跃背景的分析,这里着重让学生了解诸子百家中“儒、道、法”代表人物的思想内容,并通过对其思想内容的积极性和消极性的认识,树立正确的思想方法,形成敢于独立思考、敢于表达思想、尊重他人意见的个人素质和善于创造性探索的勇气和精神。

教师活动:以图表形式(内容含学派、代表人物、主要思想)帮助学生认识孔子与百家争鸣的关系,引导学生归纳出儒、道、法三家的思想特征,并印发有关资料,供学生讨论,让学生进一步了解各学派思想主张的积极性和消极性。

学生活动:通过阅读教材首先归纳出各学派的主要思想。

通过自己动手制作相关表格,并填写。

通过讨论分析儒、道、法三派思想的积极性和消极性,在此基础上,分为三组,分别以儒、道、法的思想主张进行辩论,再现百家争鸣的情境。

三.课堂小结:

由教师指导(以探讨方式提出参考意见,不作最后结论)、学生参与(允许提出不同意见),从两方面进行小结:

1.诸子百家中儒、道、法三家学派思想的积极性和消极性。

2.流传至今的中国传统思想文化是集诸子百家所长形成的,春秋战国百家争鸣局面的出现是中国传统思想文化的源泉。

四.迁移应用(课后作业):

结合我校实际,或运用儒家思想教育观点,或运用道家自我觉悟观点,或运用法家严格惩罚观点,就校风建设问题提出你的看法。

五.评价方法:个人代表作品档案法

儒家思想,儒家主张“以德教化人民”,我觉得是正确的。

如果像法家一样强调法治,就会导致暴政,不得民心,秦朝不就是因为严刑苛法而灭亡的吗?历史上推行暴政的独夫民贼,没有一个有好下场。

如果统治者实行仁政,可以得到人民的衷心拥护,天下太平。

法家思想:治国之道,不可柔,也不可松。

既然决心要治好国,那么国家就要有一定的规章制度——法律。

道家,主张“无为而无不为”。

附二:学以致用:以儒、道、法三家观点谈谈你对校风建设的看法(课后作业选)

1.外法内儒建校风

2.取法古人,建设良好校风

3.“法治”是良好校风的保障。