部编版 初中历史七年级上册第9课秦统一中国(素材)

- 格式:doc

- 大小:209.50 KB

- 文档页数:3

第9课秦统一中国课程内容:秦通过连年征战,相继灭掉其他六国,公元前221年,秦完成统一大业,建立秦朝,开辟了我国历史上统一的多民族的中央集权的封建国家。

中央集权的主要表现形式是军政大权集于皇帝一身。

为巩固秦朝的统治,相继出台统一文字、度量衡、修筑长城等措施。

教材分析:本节课主要分为两大部分,第一部分是秦国通过商鞅变法,具备了统一其他六国的实力,公元前230年,秦国开始统一六国的战争。

公元前221年,秦国完成统一大业,并对边疆地区(匈奴、南越、象郡、桂林郡等地)进行开拓和经营,秦国的管辖范围大为拓展。

第二部分秦为了加强统治,对中央集权制度进行强化,主要体现在中央王权得到前所未有的增强,并设置丞相、太尉、御史大夫等“三公”。

地方上设置郡县制。

行政机构不断完善的同时,秦朝对文字、货币、度量衡进行改统,并北击匈奴,修筑长城。

学情分析:通过前面八课的铺垫,学生从学习兴趣和积极性方面有所提高,因此,整个历史教学明显进入良性循环阶段,第八课的知识略显枯燥,课本内容理论性较强,因此,针对学生实际,要善于挖掘出历史趣味知识,有效吸引学生。

教学目的:知识与能力:秦国统一战争、秦建立了中央集权制度,中央和地方分别设置相应机构、秦朝“一法度衡石丈尺。

车同轨。

书同文。

”秦朝对边疆地区的拓展和控制。

过程与方法:秦通过将近十年的统一战争,完成统一大业,中国正式进入大一统时期,从疆土上,秦完成统一,但是必然要有相应的政治制度来维系,秦创立大一统的中央集权制度,在政治、经济、文化上实行一系列的变革。

情感、态度和价值观:秦朝创立大一统的中央集权制度,为后来的王朝开辟了先河,在后来的历史长河里,虽然也有短暂的分裂局面,但大一统的局面和趋势始终是主流,汉唐等朝代也正是由于延续秦王朝的政治制度而得以发展、壮大,形成广阔的疆土,并将封建制度推到巅峰。

本节课主要强化学生的国家统一意识。

教学方法:讲述法、图片展示法教具准备:图片材料教学过程:在商鞅变法的打造下,秦国的实力大增,初步具备了统一六国的实力,从以前仅仅26万平方公里、人口270万的小国中崭露头角,成为七国中的领袖,通过与赵国的长平之战,大大削弱了能与秦国在北方抗衡的赵国实力,秦国的统一已是大势所趋。

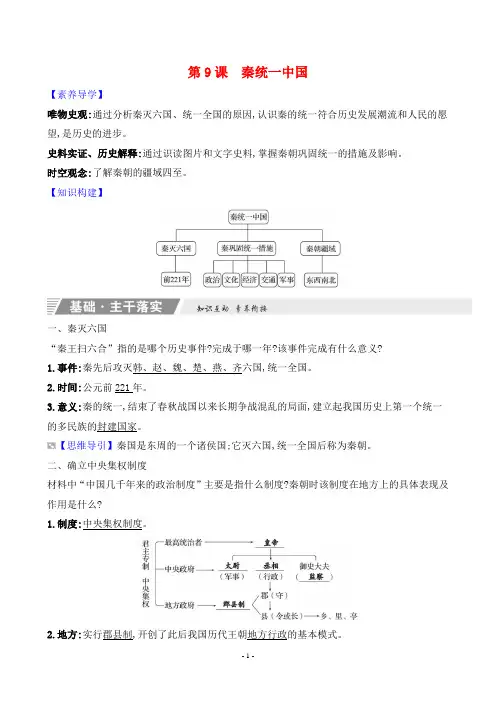

第9课秦统一中国【素养导学】唯物史观:通过分析秦灭六国、统一全国的原因,认识秦的统一符合历史发展潮流和人民的愿望,是历史的进步。

史料实证、历史解释:通过识读图片和文字史料,掌握秦朝巩固统一的措施及影响。

时空观念:了解秦朝的疆域四至。

【知识构建】一、秦灭六国“秦王扫六合”指的是哪个历史事件?完成于哪一年?该事件完成有什么意义?1.事件:秦先后攻灭韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,统一全国。

2.时间:公元前221年。

3.意义:秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

【思维导引】秦国是东周的一个诸侯国;它灭六国,统一全国后称为秦朝。

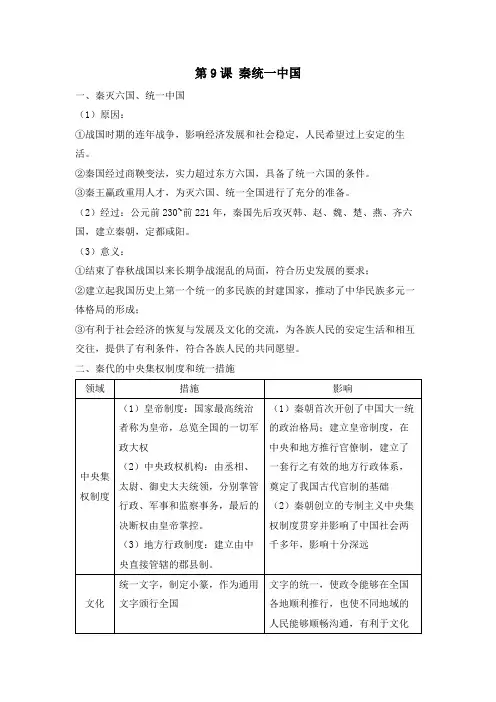

二、确立中央集权制度材料中“中国几千年来的政治制度”主要是指什么制度?秦朝时该制度在地方上的具体表现及作用是什么?1.制度:中央集权制度。

2.地方:实行郡县制,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

【思维导引】秦国商鞅变法是确立县制;秦朝在地方上实行郡县制。

三、巩固统一的措施文化统一文字,制定小篆作为通用文字经济统一货币,以圆形方孔半两钱作为统一货币;统一度量衡交通统一车辆和道路的宽窄,修筑贯通全国的道路;开凿灵渠军事派蒙恬北击匈奴,修筑长城(西起临洮,东到辽东)四、秦朝的疆域【史料研习】秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白《古风》中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。

——《中国历史十五讲》一法度衡石丈尺。

车同轨。

书同文字。

——《史记·秦始皇本纪》秦朝是由战国时期的秦国发展起来的中国历史上第一个统一的封建王朝,其施行的许多措施对后世影响深远。

【任务一】【天降大任促统一】材料一秦国行新法十年,秦民大悦,路不拾遗,山无盗贼,家给人足,民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治,秦成为第一强国。

——范文澜《中国通史简编》材料二秦王嬴政任用许多能干的人……李斯原来是楚国一个小吏,被秦王拜为客卿……王翦是秦国名将,嬴政因为未采纳王翦的意见,用人失当,伐楚失败,就亲自赶到王翦家,当面检讨,再三请求他率兵伐楚。

第9课秦统一中国

一、秦灭六国、统一中国

(1)原因:

①战国时期的连年战争,影响经济发展和社会稳定,人民希望过上安定的生活。

②秦国经过商鞅变法,实力超过东方六国,具备了统一六国的条件。

③秦王赢政重用人才,为灭六国、统一全国进行了充分的准备。

(2)经过:公元前230~前221年,秦国先后攻灭韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,建立秦朝,定都咸阳。

(3)意义:

①结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,符合历史发展的要求;

②建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,推动了中华民族多元一体格局的形成;

③有利于社会经济的恢复与发展及文化的交流,为各族人民的安定生活和相互交往,提供了有利条件,符合各族人民的共同愿望。

二、秦代的中央集权制度和统一措施。

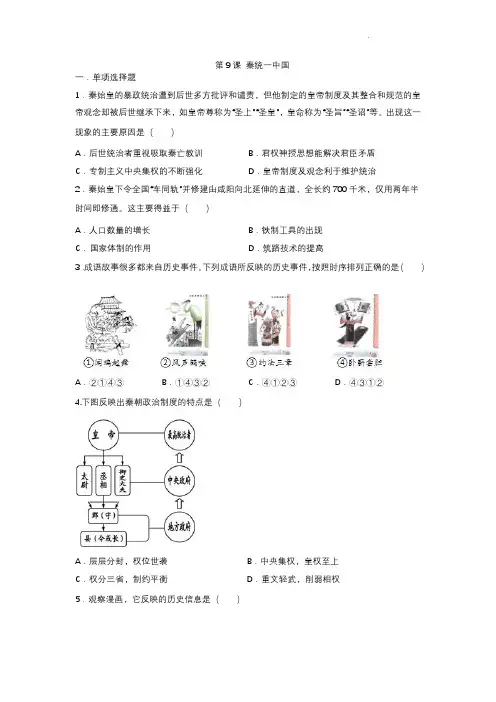

第9课秦统一中国一.单项选择题1.秦始皇的暴政统治遭到后世多方批评和谴责,但他制定的皇帝制度及其整合和规范的皇帝观念却被后世继承下来,如皇帝尊称为“圣上”“圣皇”,皇命称为“圣旨”“圣诏”等。

出现这一现象的主要原因是()A.后世统治者重视吸取秦亡教训B.君权神授思想能解决君臣矛盾C.专制主义中央集权的不断强化D.皇帝制度及观念利于维护统治2.秦始皇下令全国“车同轨”并修建由咸阳向北延伸的直道,全长约700千米,仅用两年半时间即修通。

这主要得益于()A.人口数量的增长B.铁制工具的出现C.国家体制的作用D.筑路技术的提高3.成语故事很多都来自历史事件。

下列成语所反映的历史事件,按照时序排列正确的是()A.②①④③B.①④③②C.④①②③D.④③①②4.下图反映出秦朝政治制度的特点是()A.层层分封,权位世袭B.中央集权,皇权至上C.权分三省,制约平衡D.重文轻武,削弱相权5.观察漫画,它反映的历史信息是()A.首创县制,派员管理B.学术繁荣,百家争鸣C.实现统一,创新制度D.名为推恩,实夺其权6.秦时,某官吏“纠弹为之责,私言于始皇,百官甚畏之”,称之为“风霜之吏”。

此官职应是()A.丞相B.太尉C.刺史D.御史大夫7.“秦,虽死犹存,它亡的悲壮。

”从政治上看,“秦,虽死犹存”主要是指秦朝()A.统一度量衡B.统一文字C.修筑万里长城D.创立中央集权制度8.下图是秦始皇为巩固国家统一而采取的措施之一。

由此可知,首次作为全国性统一使用的文字是()A.隶书B.行书C.小篆D.楷书9.“与长城南北相呼应,同为世界之奇观”,它被称为“秦的三大水利工程之一”,它的兴修,沟通了湘江和漓江,便利了南北的水运交通,这一水利工程是()A.大运河B.郑国渠C.灵渠D.白渠10.根据《秦律杂抄》记载:官员听皇帝的命令时,如果不下地站立,就要违则罚出两副盔甲,并且撤职,永不再用。

这样的惩罚措施,旨在()A.保持秦军战斗力B.加强皇帝对将领的控制C.维护君主的权威D.禁锢人民的思想和言论11.历史学家吕思勉从中央与地方的关系方面把古代中国划分为“部落时代”、“封建时代”、“郡县时代”三个时代。

部编版七年级上册历史第9课《秦统一中国》课堂笔记【导言】《秦统一中国》是七年级上册历史第9课,也是中国历史中一个重要的里程碑。

本课程主要介绍了秦始皇统一中国的历程,包括秦国的崛起、秦朝的建立、秦始皇的专制统治及其对中国历史的贡献和影响。

【正文】一、秦国的崛起1、地理条件的优势(1)秦国地处中原,河南境内,地势平坦,适宜农耕,又有黄河和渭水两大河流贯穿全境,便于运输和发展经济。

(2)秦国西部有阻隔蛮族侵扰的秦岭,南部有横跨陕南、巴蜀的大巴山脉,为建立强盛的国家提供了有利条件。

2、政治制度的改革(1)“县制”、“郡县制”:由秦穆公开始制定的州县制,实行郡县制,把长官和民众联系在一起,强化地方治理。

(2)“选法”、“荐举制”:通过考试选拔官员,实行公务员制度,提高了政府管理水平。

(3)“兵制”、“徭役制”:实行军功分配制,鼓励军队士气,同时为征税提供了途径,并增加了国家财富。

二、秦朝的建立1、秦昭王时期:先前的改革措施不断深化,进一步推进了行政和军事改革,国家实力不断增强。

2、秦昭王去世后,秦朝开始走向稳定期。

此时,赵国崛起,嬴姓家族开始崭露头角。

到秦嬴政时期,秦国已经成为了强国,他采取了一系列措施来巩固和扩展统治,马上形成了大一统的格局。

三、秦始皇的专制统治1、法家思想的影响(1)法家学派:主张以法度管理国家和社会,注重人力与物力的合理分配。

(2)李斯:秦国的著名宰相,推动了法家思想的深化和推广。

2、统一措施的实施(1)“焚书坑儒”:焚烧古书,杀害儒士,让思考和表达自由流失。

(2)“统一文字”:规定简化文字,统一文字,增加管理控制力。

(3)“修长城”:建长城用来防范匈奴的侵扰,实现控制北方的目标。

(4)“统一度量衡”、“统一交通”:“一尺八寸”的标准度量衡和铁路交通为国家带来了很多好处。

(5)“组建郡县”:实行郡县制,增强地方管理的同时推进了国家中心化进程。

四、秦始皇对中国历史的贡献和影响1、创新政治制度秦国的国家制度、法律制度、行政制度、统一的文化制度,奠定了中央集权制度。

秦灭六国

经过春秋和战国长期的兼并战乱,中国社会逐渐向全国统一的趋势发展。

到公元前246年,也即秦始皇即位的初年,随着秦灭六国统一战争的开始,我国历史上第一个强大统一的封建大帝国——秦国,即将在刀光剑影中诞生。

六国日渐没落、秦国蒸蒸日上已成不可逆转之势。

秦依次对韩,赵,魏,楚,燕,齐发起了战争,采取“远交近攻”的攻法逐渐得取天下。

齐向为东方之强国。

但到秦始皇初年,齐政权传至齐王建时,齐威王时期建立起来的霸业早已成为历史的陈迹,齐国实已徒具东方强国的虚名。

它政治落后,经济发展缓慢,国无贤臣良将,军无奋进战斗之志,面对强秦即将发动的并灭六国的战争,竟毫无准备,坐以待毙。

韩本来就是三晋中最弱的一方。

到韩桓惠王时,韩就已臣服于秦国。

秦始皇初年,韩国的疆域更加缩小,只剩下都城阳翟与其周围10多个中小城邑,基本上已是名存实亡之国了。

魏虽然也曾经历过战国初期最强盛的时期,曾力压战国群雄,它据有河东、河西、河内、河外广大地区,疆域之内山河纵横,形势险要,但由于它阻扼秦东出函谷之咽喉,多年均为秦之首要对手,但自魏惠王以来,不断被秦战败,疆域日渐缩小。

秦始皇初年,正当魏安厘王晚期,国势更加衰弱。

但信陵君窃符救赵,尤其是联合各诸侯国合纵抗秦,取得河外大捷,大大提高了魏的威望,本应乘胜恢复魏之疆域,然而安厘王昏聩无能,不但不借机复国,反而听信秦国离间挑拨,罢黜信陵君,失去了东山再起的可贵时机。

赵地处中原之北方,方圆2000里,也是北方之强国。

在赵武灵王时,倡导胡服骑射,革新政治,富国强兵,国势为之一振。

赵国北拒匈奴,南抗强秦,成为唯一可与秦相抗衡之国。

但赵武灵王死后,赵屡被秦兵攻伐,对本国良将廉颇、李牧等不予任用,竟听信谗言妄加诛黜,赵王的这种昏庸无能,使赵终于为秦所破。

燕春秋初期尚属极弱小之国,到燕昭王时,励精图治,疆域扩大,国力日强,曾北至辽东,西至上谷,南与齐、赵接壤。

到燕王喜当政时期,非但不与近邻赵、齐修好,且常常发动混战,劳民伤财,国力损耗巨大,成为六国之中略强于韩的弱小之国。

楚自春秋至战国始终未失其南方大国之地位,领有疆域5000里,带甲百万,地大物博,粟支10年,为诸侯国中具有相当实力的大国。

但自秦将白起攻陷楚都后,楚国势力大大减弱,国都被迫迁于陈地,以后又再迁于巨阳与寿春。

都城多次被迫迁移,大大挫伤了楚国的民心士气。

楚考烈王当政的前后,楚国实际上已徒具强楚之名,远远无法与秦相匹敌。

秦地处西陲,原为关中地区的一个小国,靠近西戎,春秋时期远较中原地区各诸侯国落后,春秋各国称霸中原盟会争雄时,秦常被摈斥于外。

但自秦孝公起励精图治,任用商鞅变法革新,废除旧奴隶主贵族特权和世卿世禄制度,逐渐建立起中央集权的封建统治政权。

对内实行“奖军功、教耕战”,对外则连横而

战诸侯。

司马错又南并汉中、巴蜀,北灭义渠、陇西,巴蜀广大地区先后为秦所有。

后白起率军攻拔楚都郢,又击溃赵魏联军于华阳,歼灭赵军于长平,中原地区的大片河山几乎都在秦国的控制之下。

春秋战国之末,秦始皇以气吞山河之志,用不到20年时间,并灭六国,结束了春秋战国以来550多年的战乱局面,创建了中国历史上第一个统一的中央集权的封建大帝国。

这个大帝国对中国封建社会政治制度具有划时代的意义,它开创了中国历史的新纪元,使中国古代社会大大地向前推进了一步。

历史有它自己的发展规律,偶然寓于必然之中。

自古以来,史学界对于秦兼并六国,远非众口皆碑。

赞誉之词有之;痛惜六国之亡也有之。

秦之统一六国决不是天赐,六国的逐一灭亡也决非偶然。

秦孝公重用商鞅变法,最初虽然遭到保守势力的反对,但最后终于赢得了全国的支持。

人心的向背决定着天下的兴亡,这是自古以来的真理尽管孝公死后,商鞅即被旧奴隶主贵族处死,然而由于商鞅变法彻底,新法已深入社会各阶层,特别是代表社会进步力量主流的新兴地主阶级衷心拥护变法图强,野蛮的旧奴隶主制渐被废除,奴隶越来越多地被解除身上的桎梏,平民可以论功行赏,可以自由开垦土地,民富国强冠于六国之首,因而,秦民愿为秦国效忠作战。

秦自孝公之后,连续六世不断开拓,秦已经占有地利的战略优势秦由一个西戎小国开拓为一个头等强国,实非一日之功,经过六世王朝的奋战才登上了七雄之首的宝座。

秦孝公时,命商鞅伐魏,夺取了魏河西地区,随后再夺占楚国之武关,将整个关中之地据为己有。

秦惠文王时,以张仪为相,不动刀兵,游说诸侯割地事秦,同时命司马错北灭义渠,南守汉中巴蜀,使秦国的疆域大增。

昭王时期,白起统兵先后破诸国联军于伊阙、华阳,攻占楚首都郢。

长平大战前后,又占领魏、赵大片领土。

至秦始皇即位之初,秦的疆域东达三川郡,南至黔中郡,北至上郡,中原地区之大部和南中国的西、中部地区已完全为秦所有。

这时各诸侯国与秦相比已显得十分弱小,有的尚不及秦国的一郡之地。

秦占有的这种地理上优越的战略形势,成为其并灭六国最雄厚的物质基础。

秦谋臣良将林立,运筹帷幄和统兵征战以及战略策略协调运用均珠联壁合,占尽了主观指导上的优势秦几世以来都汇集了大批将相英才,这些人物多是客卿于秦,然而却忠心事秦,对秦统一六国起了极为重要的作用。

商鞅变法为秦的强盛打下基础,张仪范雎的“连横事秦”,范雎的“远交近攻”战略和策略,成了秦并灭六国的基本国策。

司马错、魏冉、白起等人的将相才能都得到了充分的发挥和运用。

到秦始皇时期,周围更是人才济济,相国吕不韦在秦始皇幼年即位时,就辅佐秦始皇当政,军事政治决策皆出于吕不韦。

相国李斯既长于以法治国,也长于谋划战争。

战将王翦在秦统一战争中立下了汗马功劳,尤其是在秦军被楚军打败的危急时刻,一举战胜楚将项燕,攻克楚都,将楚灭亡。

秦朝这些精英将才对秦统一战争的胜利所做的贡献,将永载史册。