微胶囊造粒技术

- 格式:ppt

- 大小:1.27 MB

- 文档页数:24

第二章食品造粒新技术第一节总论一、微胶囊造粒的基本概念1、微胶囊──是指一种具有聚合物壁壳的微型容器或包装物。

2、微胶囊造粒技术──就是将固体、液体或气体物质包埋、封存在一种微型胶囊内,使之成为一种固体微粒产品的技术。

3、心材(囊心物质)──微胶囊内部装载的物料。

4、壁材(包囊材料)──微胶囊外部包囊的壁膜。

二、微胶囊造粒的基本原理针对不同的心材和用途,选用一种或几种复合的壁材进行包覆。

通常,油溶性心材采用水溶性壁材,而水溶性心材必须采用油溶性壁材。

三、微胶囊造粒技术的优点保护被包裹的物料,使之与外界不宜环境相隔绝,最大限度地保持原有的色香味、性能和生物活性,防止营养物质的破坏和损失;掩盖物料的异味;将不易加工贮藏的气体、液体转化成较稳定的固体形式,防止或延缓产品劣变的发生。

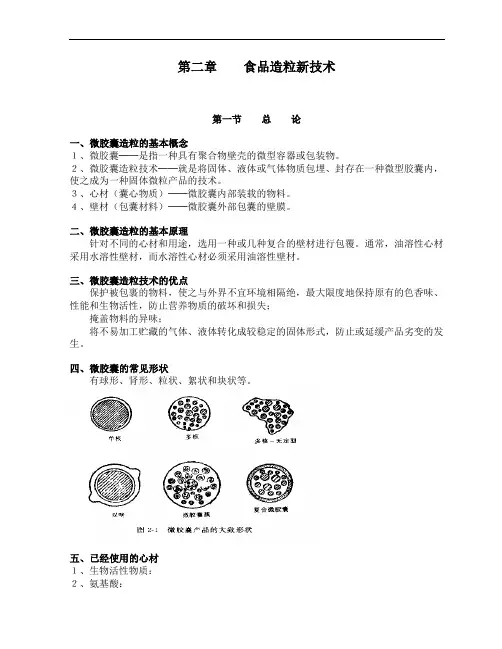

四、微胶囊的常见形状有球形、肾形、粒状、絮状和块状等。

五、已经使用的心材1、生物活性物质:2、氨基酸:3、微生素:4、矿物元素:5、食用油脂:6、酒类:7、微生物细胞:8、甜味剂:9、酸味剂:10、防腐剂:11、酶制剂:12、香精香油:13、其它:六、常见壁材(膜材、包裹材料、成膜材料)1、选择壁材的原则能与心材相配伍但不发生化学反应;能满足安全、卫生要求;具备适当的渗透性、吸湿性、溶解性和稳定性。

2、食品工业中可使用的壁材举例:(1)植物胶:阿拉伯胶、琼脂、藻酸盐、瓜儿胶、罗望子胶和卡拉胶等;(2)多糖:黄原胶、阿拉伯半乳聚糖、半乳糖甘露聚糖、壳聚糖等;(3)淀粉:玉米淀粉、马铃薯淀粉、交联改性淀粉和接枝共聚淀粉等;(4)纤维素:羧甲基纤维素、羧乙基纤维素、乙基纤维素、二醋酸纤维素、丁基醋酸纤维素、硝酸纤维素等;(5)蛋白质:明胶、蛋白、玉米蛋白、大豆蛋白等;(6)聚合物:聚乙烯醇、聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸酯、聚丙烯酰氨、聚苯乙烯等;(7)蜡与类脂物:石蜡、蜂蜡、硬脂酸、甘油酸酯等。

七、微胶囊的功能与局限性1、改变物料的存在状态、质量与体积2、隔离物料间的相互作用,保护敏感性物质。

详细阐述微胶囊造粒技术的原理微胶囊造粒技术是一种将药物、香料、食品添加剂等物质包覆在微小的胶囊中的方法。

这种技术可以改善药物的稳定性、控制释放速度和提高生物利用度,同时还可以改善食品口感和防止香料挥发。

本文将详细介绍微胶囊造粒技术的原理。

一、微胶囊造粒技术概述微胶囊造粒技术是一种将核心物质包裹在外壳中形成微小颗粒的方法。

这些颗粒通常具有直径在1到1000微米之间,可以根据需要进行调整。

制备微胶囊的主要步骤包括:选择合适的材料作为壳层材料;选择合适的方法将核心物质包裹在壳层中;对所得到的微胶囊进行表征和评价。

二、壳层材料选择1.聚合物聚合物是最常用的壳层材料之一。

常见的聚合物有明胶、乙基纤维素等。

这些聚合物具有良好的生物相容性和可降解性,因此可以用于制备药物缓释剂和食品添加剂。

2.脂质脂质是另一种常用的壳层材料。

脂质包括磷脂类、甘油酯类等。

这些材料可以形成稳定的微胶囊,并且可以控制药物释放速度。

3.天然高分子天然高分子如明胶、海藻酸钠等也可以作为壳层材料。

这些材料具有良好的生物相容性和可降解性,因此可以用于制备药物缓释剂和食品添加剂。

三、核心物质包裹方法选择1.乳化法乳化法是一种常用的核心物质包裹方法。

该方法将核心物质溶解在水相中,将壳层材料溶解在油相中,然后通过搅拌或超声波处理将两个液体混合起来形成乳液。

随后,通过调整pH值或加入交联剂等方法使得乳液中的壳层材料凝聚成固体颗粒,从而形成微胶囊。

2.凝胶化法凝胶化法是一种将核心物质包裹在凝胶中的方法。

该方法将壳层材料溶解在溶剂中,然后将核心物质悬浮在溶液中,最后通过加热或添加交联剂等方法使得溶液凝胶化形成微胶囊。

3.喷雾干燥法喷雾干燥法是一种将核心物质包裹在壳层中的方法。

该方法将核心物质和壳层材料混合成溶液,然后通过高速旋转的喷雾器将溶液喷向高温的气流中,使得水分蒸发并形成固体颗粒。

四、微胶囊表征和评价制备好的微胶囊需要进行表征和评价。

常用的表征方法包括扫描电子显微镜、透射电子显微镜、动态光散射仪等。

微胶囊造粒技术微胶囊是指一种具有聚合物壁壳的微型容器或包装物。

微胶囊造粒技术就是将固体、液体或气体物质包埋、封存在一种微型胶囊内成为一种固体微粒产品的技术,这样能够保护被包裹的物料,使之与外界不宜环境相隔绝,达到最大限度地保持物质原有的色、香、味、性能和生物活性,防止营养物质的破坏与损失。

此外,有些物料经胶囊化后可掩盖自身的异味,或由原先不易加工贮存的气体、液体转化成较稳定的固体形式,从而大大地防止或延缓了产品劣变的发生。

微胶囊内部装载的物料称为心材(或称囊心物质),外部包囊的壁膜称为壁材(或包囊材料)。

微胶囊造粒(或称微胶囊化)的基本原理是,针对不同的心材和用途,选用一种或几种复合的壁材进行包覆。

一般来说,油溶性心材应采用水溶性壁材,而水溶性心材必须采用油溶性壁材。

一、微胶囊技术处理食品的优点(一)将液体转变为固体液态物质经过微胶囊处理形成细粉末状产物,称为拟固体,在使用上具有固体特性,但仍然保留液体内核,能够在需要的时间破囊而出,重新恢复液体状态,使食品在运输、贮存等方面都得到简化。

(二)保护不稳定成分微胶囊可使被防护物质免受环境中的氧化、紫外辐射和温度、湿度等因素的影响,有利于保持物料特性和营养。

例如,大蒜所含挥发性油中的大蒜辣素和大蒜新素在光线、温度的影响下易被氧化,并对消化道粘膜有刺激性。

将大蒜挥发油制成大蒜素微胶囊后,可提高其抗氧化能力,增加贮藏稳定性,并掩盖强烈的刺激性辣味,而其生理活性不变。

由于微胶囊化后隔离了各成分,故能阻止两种活性成分之间的化学反应。

(三)改变物料相对密度可根据需要将物料微胶囊化,使其质量增加,下沉性提高;也可将物料制成含空气的胶囊而使物料相对密度下降,让高密度固体物质能漂浮在水面上。

(四)降低挥发性对食品香料、香精进行微胶囊化,制成粉末状的香料不易挥发,可防止因光化学反应和氧化反应而形成的食品变质,并能控制香味的释放速率。

如普通香料加在口香糖中,其效果是入口时很香,但短时间内香味便释放完全,口中仅有辛辣感;而使用微胶囊化处理后,入口时不会过香,仅在咀嚼时微胶囊破裂而释放香料,因此可长久留香。

微胶囊化技术一、基本概念微胶囊造粒技术:或称微胶囊是将固体、液体或气体物质包埋、封存在一种微型胶内成为一种固体微粒产品的技术,这样能够保护被包裹的物料,使之与外界不宜环境相隔绝,达到最大限度地保持原有的色香味、性能和生物活性,防止营养物质的破坏与损失。

二、微胶囊技术的优越性1、可以有效减少活性物质对外界环境因素(如光、氧、水)的反应2、减少心材向环境的扩散和蒸发3、控制心材的释放4、掩蔽心材的异味5、改变心材的物理性质(包括颜色、形状、密度、分散性能)、化学性质等对于食品工业,可以使纯天然的风味配料、生理活性物质融入食品体系,并能保持生理活性,它可以使许多传统的工艺过程得到简化,同时它也使许多用通常技术手段无法解决的工艺问题得到解决。

二、基本原理微胶囊技术实质上是一种包装技术 ,其效果的好坏与“包装材料”壁材的选择紧密相关,而壁材的组成又决定了微胶囊产品的一些性能如:溶解性、缓释性、流动性等,同时它还对微胶囊化工工艺方法有一定影响,因此壁材的选择是进行微胶囊化首先要解决的问题。

微胶囊造粒技术针对不同的心材和用途,选用一种或几种复合的壁材进行包覆。

一般来说,油溶性心材应采用水溶性壁材,而水溶性心材必须采用油溶性壁材。

心材:微胶囊内部装载的物料。

壁材:外部囊的壁膜。

一种理想的壁材必须具有如下特点:高浓度时有良好的流动性,保证在微胶囊化过程中有良好的可操作性能。

能够乳化心材并能形成稳定的乳化体系。

在加工过程以及储存过程中能够将心材完整的包埋在其结构中。

易干燥以及易脱溶。

良好的溶解性。

可食性与经济性。

三、功能1、液态转变成固态液态物质经微胶囊化后,可转变为细粉关产物,称之为拟固体。

在使用上它具有固体特征,但其内相仍是液体。

2、改变重量或体积物质经微胶囊后其重量增加,也可由于制成含有空气或空心胶囊而使胶囊而使物质的体积增加。

这样可使高密度固体物质经微胶囊化转变成能漂浮在水面上的产品。

3、降低挥发性易挥发物质经微胶囊化后,能够抑制挥发,因而能减少食品中的香气成分的损失,并延长贮存的时间。

微胶囊造粒技术的原理引言微胶囊造粒技术是一种将液体或固体药物包裹在微小胶囊中的方法。

这种技术在药品领域得到了广泛应用,用于延缓药物释放、改善药物稳定性、保护药物免受外部环境的影响等。

本文将详细阐述微胶囊造粒技术的原理。

什么是微胶囊造粒技术?微胶囊造粒技术是一种将药物包裹在微小的胶囊中的方法。

这些胶囊可以由天然或合成材料制成,常用的材料有明胶、纤维素、聚乳酸等。

通过微胶囊造粒技术,药物可以在胶囊内形成核心,从而改变药物的物理性质和药理特性。

微胶囊造粒的原理微胶囊造粒技术的原理主要包括以下几个方面:1. 药物包裹微胶囊造粒技术首先需要将药物包裹在胶囊内部。

这可以通过多种方法实现,例如溶剂蒸发法、沉积法、浸渍法等。

其中,溶剂蒸发法是最常用的方法之一。

在这种方法中,药物和胶囊材料溶解于共溶溶液中,通过溶剂的挥发,形成胶囊内部的药物核心。

2. 胶囊形成在药物包裹后,需要形成胶囊来包裹药物核心。

胶囊可以通过多种方法制备,例如喷雾干燥法、沉积法、固化法等。

其中,喷雾干燥法是常用的方法之一。

在这种方法中,胶囊材料溶解于溶剂中,通过喷雾器将溶液雾化成微小颗粒,颗粒与热空气接触时快速干燥,形成胶囊。

3. 胶囊特性调控微胶囊造粒技术可以通过调控胶囊的特性,实现对药物释放速率和稳定性的调控。

胶囊的特性可以通过多种方式进行调节,例如改变胶囊材料的性质、调整胶囊的结构等。

这样可以实现药物在胶囊内的控释,延缓药物的释放速率,并提高药物的稳定性。

微胶囊造粒技术的应用微胶囊造粒技术在药品领域得到了广泛应用。

以下是一些常见的应用领域:1. 延缓药物释放微胶囊可以通过调控胶囊的特性,实现对药物释放速率的控制。

这种延缓释放的特性使得药物可以长时间持续释放,减少用药频率,提高治疗效果。

2. 改善药物稳定性一些药物在外界环境中容易受到光、湿度等因素的影响而降解。

通过微胶囊造粒技术,药物可以被包裹在胶囊中,避免直接暴露在外界环境中,从而提高药物的稳定性。

什么是微胶囊(造粒)技术

微胶囊技术(Microencapsulation)是微量物质包裹在聚合物薄膜中的技术,是一种储存固体、液体、气体的微型包装技术。

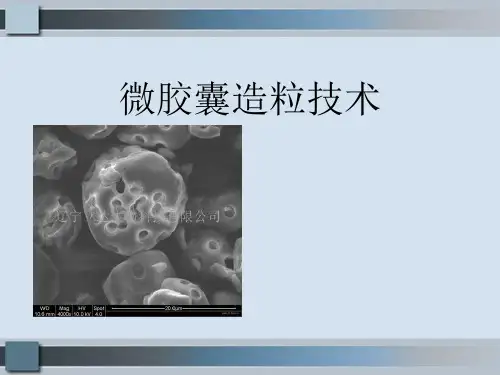

具体来说是指将某一目的物(芯或内相)用各种天然的或合成的高分子化合物连续薄膜(壁或外相)完全包覆起来,而对目的物的原有化学性质丝毫无损,然后逐渐地通过某些外部刺激或缓释作用使目的物的功能再次在外部呈现出来,或者依靠囊壁的屏蔽作用起到保护芯材的作用,微胶囊的直径一般为 1~500μm,壁的厚度为 0.5~150μm,目前已开发了粒径在1μm 以下的超微胶囊。

微胶囊粒子在某些实例中扩大到 0.25~1000μm。

当微胶囊粒径小于5μm 时,因布朗运动加剧而不容易收集;当粒径大于300μm 时,其表面摩擦系数会突然下降而失去微胶囊作用。

一般胶囊膜壁厚度为1-30μm。

化妆品中用的多为32μm 和180μm 。

超薄壁微胶囊膜壁厚度为0.01μm。

微胶囊能够提高产品的稳定性,防止各种组分之间的相互干扰。

微胶囊造粒技术就是将固体、液体、气体物质包埋、封存在一种微型胶囊内,成为一种固体微粒产品的技术。

微胶囊可呈现出各种形状,如球形、肾型、粒状、谷粒状、絮状和块状。

无机材料和有机材料可作为微胶囊的壁材,但最常用的是高分子的有机材料,包括天然和合成两类。

微胶囊可以改变物料的存在状态、质量与体积;隔离物料间的相互作用,保护敏感性物料;掩盖不良风味,降低挥发性;控制释放;降低添加剂的毒理作用。