中医学概论生理与病理

- 格式:pptx

- 大小:3.62 MB

- 文档页数:10

中医学概论完整版中医学是一门古老而复杂的医学体系,在中国已有数千年的历史。

它以循证经验为基础,注重维持人体的整体平衡和调节以治疗疾病。

本文将全面介绍中医学的概念、理论和应用。

中医学概念中医学是指以阴阳学说、五行学说、经络学说、气血津液代谢学说、脏腑学说和病因病机学说为基础,研究人体生理、病理和诊断、治疗的学科。

中医学将健康视为人体内外环境的协调状态,而疾病则是这种协调被打破所致。

中医学认为人体是一个有机整体,各个器官、组织相互联系、相互影响,当这种联系与平衡受到干扰时,疾病就会出现。

中医学理论中医学的理论基础包括阴阳学说、五行学说、经络学说和气血津液学说。

阴阳学说是中医学最基本的理论之一,认为万物都存在着阴、阳两个相对矛盾但不可分割的方面。

阴阳相互依存、相互制约,维持着人体内外环境的平衡。

五行学说将宇宙的变化与人体生理联系起来,分别象征木、火、土、金、水这五种元素。

经络学说认为人体内有经络系统,气血通过经络在体内传导。

气血津液学说强调人体内的气血、津液平衡对于维持健康的重要性。

中医学应用中医学的治疗方法主要包括中药治疗、针灸、推拿、气功和食疗等。

中药治疗是中医学最主要的治疗手段之一,它使用从植物、动物和矿物中提取的天然物质来调理人体,以达到治疗疾病的目的。

针灸是通过在人体特定穴位上刺激来调节气血流动,以治疗疾病。

推拿是通过按摩、揉捏、推拿等手法刺激人体的某些部位,以调节气血流动,消除疼痛。

气功强调通过调整呼吸和运动来调节身体的能量流动,以达到平衡和治疗疾病的效果。

食疗则是通过调理饮食来滋养身体,增强体质,预防和治疗疾病。

中医学的现代发展随着科学技术的进步,中医学在现代医学中的地位也越来越受重视。

许多现代医学研究证实了中医学的某些理论和方法的有效性。

例如,针灸被认为是一种有效的镇痛方法,通过刺激特定穴位来缓解疼痛。

中药治疗也得到广泛应用,许多中药被用于治疗癌症、心脑血管疾病和免疫系统疾病等。

中医学的发展还面临着许多挑战和争议。

中医概论的基本内容中医概论是中医学的重要学科之一,是用来介绍和总结中医学基本理论和基本知识的学科。

它涵盖了中医学的起源、发展、理论体系、诊断方法、治疗原则等方面的内容。

以下是中医概论的基本内容梳理。

一、中医学的起源和发展中医学起源于中国古代的远古时期,经过长期的实践和理论总结,形成了独特的医学理论体系。

中医学的发展经历了不同的时期,包括古代医家的贡献和创新、中医学的典籍形成以及现代中医学的发展等。

二、中医学的理论体系中医学的理论体系主要包括阴阳学说、五行学说、经络学说、气血津液学说、脏腑学说、病因病机学说等。

这些理论相互关联,构成了中医学的理论基础。

1. 阴阳学说阴阳学说是中医学最基本的理论之一,它认为宇宙万物都存在着阴阳二元对立的关系,人体的生理病理也是由阴阳失衡引起的。

中医治疗的重点是通过调节阴阳平衡来达到治疗目的。

2. 五行学说五行学说是中医学的重要理论之一,它将宇宙万物分为五行(木、火、土、金、水)并相互关联。

中医学认为,五行相互制约、相互促进,影响着人体的生理病理变化。

3. 经络学说经络学说是中医学的独特理论,认为人体内存在着经络系统,经络是气血运行的通道,也是病理因素传播的途径。

通过调节经络的运行状况,可以改善人体的健康状态。

4. 气血津液学说气血津液学说是中医学的重要理论之一,它认为人体内的气、血、津液是维持生命活动的重要物质基础。

通过调节气血津液的运行情况,可以调节和恢复人体的健康状态。

5. 脏腑学说脏腑学说是中医学的核心理论之一,它认为人体内的脏器和组织是协调人体生理功能的重要组成部分。

通过调节脏腑功能,可以达到预防和治疗疾病的目的。

6. 病因病机学说病因病机学说是中医学的基本理论之一,它主要研究疾病的发生、发展和转归规律。

通过探索疾病的病因和病机,可以制定相应的治疗方案。

三、中医学的诊断方法中医学的诊断方法主要包括望诊、闻诊、问诊和切诊四诊法。

这些诊断方法通过观察患者的面色、舌苔、脉象等,以及倾听患者的言语和呼吸声音等,来判断疾病的类型和病情。

中医学大专主要课程一、引言中医学大专教育是我国中医药事业的重要组成部分,其主要任务是培养具备中医药理论素养、临床实践能力和现代医学知识的中西医结合人才。

本文将对中医学大专的主要课程进行简要介绍,以期帮助读者更好地了解这一领域的专业设置和发展方向。

二、中医学大专主要课程概述1.中医基础理论:包括中医学概论、中医生理学、中医病理学、中医药理学等课程,为学生奠定扎实的中医理论基础。

2.中医诊断学:培养学生掌握四诊八纲、辨证论治等中医诊断方法,为临床实践提供依据。

3.中医临床课程:涵盖内、外、妇、儿、针灸等各个临床科室的中医治疗方法和技术,提高学生的临床实际操作能力。

4.现代医学课程:学习现代医学的基本理论、技术和方法,如解剖学、生理学、病理学、药理学等,以适应中西医结合的医疗需求。

5.医学伦理与法律法规:培养具有良好医学伦理素养和依法行医能力的医务人员。

6.实践教学环节:通过临床实习、针灸实验、中草药种植与鉴定等实践课程,提高学生的动手能力和实践技能。

三、课程设置的意义与实用性1.培养中医人才:中医学大专课程旨在培养具备全面中医理论和现代医学知识的人才,为中医药事业的发展贡献力量。

2.传承与发展中医文化:通过系统学习中医经典著作和临床经验,传承和发扬中华民族优秀传统医学文化。

3.提升中医临床能力:课程设置注重理论与实践相结合,培养学生的中医临床诊治能力。

4.适应现代医疗体系需求:兼顾中医和现代医学的课程设置,使学生能够适应现代医疗体系的需求,为社会提供更好的医疗服务。

四、结语中医学大专课程设置立足于培养具备全面素质的中医人才,既有深厚的中医理论底蕴,又能适应现代医疗体系的需求。

中医药学概论名词解释1.中医理论体系:以中国古代朴素的唯物论和辩证法思想阴阳、五行学说为科学方法论,以整体观念为指导思想,以脏腑经络的生理和病理为核心,以辩证论治为诊疗特点的医学理论体系。

2.辩证论治:将四诊收集的资料通过分析综合辨清疾病的原因、性质、部位、邪正之间的关系,概括、判断为一定性质的证候,根据辩证结果,确定相应的治疗原则和方法。

3.阴阳学说:认为世界是物质的整体,一切事物不仅内部存在阴阳的对立统一,其发生、发展、变化都是阴阳对立统一的结果。

4.五行学说:是古代唯物论和辨证法思想。

认为一切事物都是由木、火、土、金、水五种物质构成,各种事物和现象的发展变化都是五种物质不断运动和相互作用的结果。

5.气:气是构成人体和维持人体生命活动的基本物质。

气是人体脏腑组织的功能活动。

6.血:血是循行于脉中的富有营养的红色液态物质,是构成人体和维持人体生命活动的基本物质。

7.津液:津液是人体正常水液。

8.脏腑:位于人体颅腔、胸腔腹腔的器官的总称,包括五脏六腑和奇恒之腑。

9.脏腑学说:研究人体脏腑组织器官的形态结构、生理活动规律及相互关系的学说。

10.五脏:心、肝、脾、肺、肾的合称。

11.六腑:胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦的合称。

12.经络:是运行全身气血、联络脏腑肢节、沟通上下内外的通路,是经脉和络脉的总称,是人体结构的重要组成部分。

13.病因:导致人体发生疾病的原因。

14.外感病因:指由外而入,从肌表或口鼻侵入机体,引起外感疾病的致病因素。

15.六淫:风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的通称。

16.疫疠:又称瘟疫、疫气、疠气、异气、疫毒等,是一类具有强烈传染性的外邪。

17.痰饮:痰和饮都是人体水液代谢障碍所形成的病理产物。

一般以较稠浊的称为痰,较清稀的称为饮。

只是二者同出一源,故常并称为痰饮。

18.七情:指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种正常的情志活动。

分属于五脏,以喜怒思悲恐为代表,称五志。

19.瘀血:是指血行障碍,血液凝聚而形成的病理产物,包括瘀滞内结之血,离经之血,污秽之血。

大一基础中医学概论知识点总结中医学作为一门古老而神秘的学科,凭借其独特的理论体系和疗效,一直备受人们的关注与喜爱。

大一基础中医学概论课程作为中医学专业的开端,为学生们打下了牢固的基础。

下面将对大一基础中医学概论的一些重要知识点进行总结和梳理,以便更好地理解和掌握中医学的基本概念和理论。

一、中医学的基本概念中医学是中国传统医学的主要分支,它以人体整体观念为基础,强调人与环境的协调与和谐。

中医学主要研究人体生命活动的规律和疾病的发生、发展、转归及其防治的方法。

中医学的核心理论是“阴阳”和“五行”。

阴阳是中医学最基本的哲学理论,描述了万物之间的相互作用和变化规律。

阴阳相互制约、相互依存,保持平衡才能维持人体健康。

五行学说是中医学另一个重要的理论体系,它将万物按照五个基本元素分类,即金、木、水、火、土。

这五个元素相互作用,相互制约,保持动态平衡,反映了人体内部器官的生理和病理变化。

二、体质理论体质是人体先天的特性和脏腑功能状态的综合表现。

中医学中有四种体质分类方法:平和体质、气虚体质、阳虚体质和阴虚体质。

平和体质是指人体各方面功能正常、相对平衡的状态;气虚体质是指气血不足、抵抗力较弱的体质;阳虚体质是指阳气不足、寒凉喜热、抵抗力下降的体质;阴虚体质是指阴血不足、干燥热痒、抵抗力较弱的体质。

对于不同体质的人,中医学会采取不同的调理方法,以达到平衡和健康。

三、中药学基础中药学是中医学的重要组成部分,研究中草药的种植、收获、质量控制、药效等方面的知识。

中药的药材种类繁多,每一种药材都有其独特的功效和用途。

中药主要通过药物成分的作用发挥其治疗作用。

中药性味归经是中药学中的重要概念,即中药的性质、味道和作用分布于人体的经络之中。

对于同一种疾病,不同的中药会有不同的治疗效果,这取决于中药的性味和归经特点。

四、针灸基础知识针灸是中医学的重要疗法之一,通过刺激人体特定的穴位,调节机体功能,达到治疗疾病的目的。

针灸学主要研究经络、穴位和针刺技术。

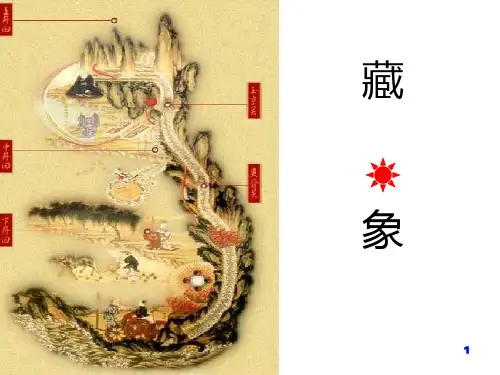

中医学对人体生理、病理的认识(1)藏象学说“藏象”一词首见于《内经》,“藏”是居藏于体内的五脏六腑;“象”是表现于外的生命活动征象。

它的研究内容是以五脏(心、肝、脾、肺、肾)为中心,阐述脏腑的生理功能,以及脏、腑(胃、小肠、大肠、三焦、膀胱、胆等)之间,及与外在组织,五官九窍之间的关系,并将人与自然、局部与整体进行有机的联系。

如《内经》认为:心为君主之官,主神明,主明则下安。

其华在面,其充在血脉,开窍于舌,与小肠互为表里,心包(亦称心包络)为其外围。

意思是说心在脏腑中至为重要,相当于一国之君。

神,广义指整个人体生命活动的外在表现;狭义的神指人的精神、思维活动。

心主神明是说心为精神之所会,故“所以任物者谓之心”。

脉为血之府,为血液通行的隧道。

心有推动血液在脉管内运动的作用,故说“心主血脉”。

面部血管丰富,最能反映心气的盛衰;面部表情丰富,最能反映情志、精神的变化,故说“其华在面”。

心经别络(别络为本经别走邻经之络脉)上行于舌,所以心的生理变化,病理变化均能反映在舌体。

心脏功能(神明、血脉)如此重要,所以说“主(主宰之义,指心)明则下安;主不明则十二官(指各脏、腑,各司其职,故以官职比喻。

如肺为相傅之官,出治节;肝为将军之官,出谋虑等)危。

”以上以心为例,说明藏象学说对本脏(腑)功能的解释。

藏象学说的形成是与古代医家长期的观察、反复的医疗实践,及当时具有的简单的解剖知识分不开的,由感性认识逐步上升为理性认识,再回过头来指导医疗实践。

如人生气、着急、上火眼睛就会发红疼痛,而“怒”的情态变化与肝有关,通过泻肝火的药物治疗后会好转,因而推论出“肝开窍于目”。

又如脾胃虚弱的患者常出现食欲减退,腹泻,四肢水肿,乏力消瘦,也就总结出“脾主运化”、“胃主受纳”、“脾主升清(升提清阳之气,有利于水谷精微为身体所利用)”等生理功能。

限于古代的解剖学水平,中医主要着眼于对活着的、运动着的人体,进行整体的、动态的观察。

经几千年来的临床实践证明,这种研究方法与解剖为基础的研究方法不同,它具有整体观念,同时也是中医和西医形成两个截然不同的理论体系的重要原因之一。

五脏生理病理详述一、论心之生理病理祖国医学将心分为神明之心和血肉之心。

前者是指脑神经而言,后者指心脏而言。

心位于“肺下肝上”、“形如未开莲花”。

“心为诸经之主……而血脉,脉气流于诸经”。

“此一主者,气血之根,生化之本,十二经之网维”。

“人心动,则血行于诸经”。

所谓肺下肝上,是指心脏居胸腔,大如拳。

“左右有肺”,“心尖略向左”,“色赤而鲜”,“体外圆滑,内腔如囊,中有横直膈膜相隔如户如房”,心脏主持血液循环。

以肝的疏泄阳气,肾脏的阴精上交于心,借着自然界的诸阳之气渗透于中,转化为心气,在心气的鼓动和神明的调节下,使心脏不断地发生节奏性跳动,将血液输入血脉,循环于机体,然后由全身各处汇集的“各经之血,无不上会于肺”,从而构成机体的大小循环,担负着“食气入胃,浊气(精气)归心,淫经于脉,脉气流经,经气归于肺”,“肺主呼吸,司清浊之运化”的任务,保证了人的正常的生理活动。

心与其他脏腑的关系心与肺心肺为阳,同居于胸中膈上,肺主气,心主血,气血相依,相互为用,相互促进,构成气得以濡之,血得以煦之的生理活动。

气机所动受血液滋养而不亢不燥,推行血液循环于全身,内濡脏腑,外养四肢百骸;血赖气的熏蒸而动,循行不息,从而形成肺主气,以呼吸清浊,推行营卫,施布津液;心主血,以运行营养物质,供机体生理之用,此谓:“心主血,肺主气,血为营,气为卫。

相随上下,调之营卫,通行经络,营周于外,故令人心肺在膈上也。

”广告去逛逛心与脾心居胸上处于上焦,脾居于腹处于中焦,以募原和脾支脉构成气化机能之用。

心阳和营精下济于脾,则脾气得充,阴精得助,阴阳相交则转化为元气。

元气生,则中轴得定,运化之机得畅,胃气得行,升降机能得以斡旋于上下。

水谷得化,津液以布脾血得以统运,营气以行,上布于心,心营得资,心体得养,则神气安宁,血气乃和,此谓“心之脾胃”之用的机理。

心与肝心与肝的生理关系是以气血为用的,因肝脉的分支络于肺,吻合于心脉,则成“心肝气通”。

中医生理病理系统论

中医生理病理系统论是中医学中研究人体生理和病理的理论体系。

它是中医学独有的观念和理论,用于解释人体的构造、功能以及疾病的发生、发展和变化。

中医生理病理系统论主要包括三个方面的内容:

1. 五脏六腑:中医将人体的内脏器官划分为五脏(心、肝、脾、肺、肾)和六腑(胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦)。

每个脏腑都有其特定的生理功能和病理变化规律,相互之间也有密切的相互关系。

2. 经络系统:中医认为人体内部有一套运行通达全身的经络系统,包括经脉和络脉。

经脉与五脏六腑相连,通过经络系统可以调节气血运行和调整人体的阴阳平衡。

3. 病理变化:中医病理学主要研究疾病的发生、病因、病机和病程等方面的内容。

根据中医的理论,疾病是由于人体内部的阴阳失衡、气血运行不畅等内因和外因引起的。

中医生理病理系统论是中医学的基础理论,通过深入研究人体的生理和病理,可以指导中医医生进行疾病的诊断和治疗。

同时,它也是中医学与现代医学之间对接和交流的重要桥梁。

生理与病理脾胃主管饮食的消化吸收,是维持人体生命活动的重要器官,故中医有脾胃为〞后天之本〞的说法。

临床上调理脾胃是中医治疗的重要环节。

一、脾(一)主运化:运化是运输和消化的意思。

其运化功能有二:一是指由胃初步腐热(消化)的食物,再经脾进一步消化,并由脾将消化后产生的精微(营养)物质上输于肺,靠气血的运行输送到全身,以滋养各个组织器官。

脾气健运,则营养充促,肌肉丰满,四肢温暖而活动轻健有力,口唇红润而光泽,因此说〞脾主身之肌肉〞,〞脾之合肉也,其荣唇也〞。

若脾失健运,则水谷运化失常,出现食欲不振,食后堵满,腹胀便溏,日久则出现疲乏无力,肌肉消瘦,面色萎黄,口唇苍白等营养不足的症状。

脾能运化水谷,但还要靠命门之火(肾阳)来温煦,若命门火衰,则可导致脾的运化功能减退,而出现〞五更泻〞(又称黎明泻或鸡鸣泻)或完谷不化(排出消化不良的大便)等症状。

一是指输布(运输和敷布)水液,即对水有调节作用。

这一功能发生障碍时,可导致水湿停滞。

如停于头部则觉头部沉重如里;停于胸膈则胸闷呕恶;停于肺部可凝聚为痰;停于体腔则产生胸水或腹水;停于肠道则见腹泻;停于肌肤则见水肿;充溢四肢则身困体沉等等。

古有〞诸湿肿满,皆属于脾〞,〞脾病生湿〞及〞脾为生痰之源〞等说法。

(二)益气:〞气〞在这里代表机能活动的动力。

人体最重要的气是〞真气〞。

真气与脾、肺都密切相关,脾将水谷之精气上输于肺,与肺吸入的清气结合而成为真气的重要组成部分,这就是脾益气的作用。

所以临床上遇到气虚患者兼有脾虚症状时,应考虑为脾不能益气;而遇到肺气虚的患者也常用补脾的方法进行治疗。

(三)统血:脾统血即指脾气能统摄周身血液,使之正常运行而不溢于血管之外。

脾气充足则能统摄血液在脉管内正常运行。

脾气不足则血失统摄(气不摄血)而行于外,即所谓〞血不循经,溢于脾外〞,因而发生各种出血现象,如长期慢性的皮下出血、便血、月经过多等。

(四)脾的特性脾气主升:脾气因能上升,故可将水谷之精气和精微、津液上输于肺,再输布到其它脏腑,而化生气血,并能维持人体各个脏器的位置恒定。

中医学概论如何理解中医学的基本特点,中医学有极丰富的临床经验和独特的理论体系,对人体的生理、病理的认识,以及对疾病的诊断和治疗等方面各具有特点,但最基本的特点是整体观念和辨证论治。

一、整体观念:1.人体是有机的整体中医认为人体是一个有机整体,脏器、组织、器官在生理上相互联系,保持协调平衡。

正常的生理活动一方面要靠脏腑组织发挥自己的功能,另一方面又要靠它们之间相辅相成的协同作用和相反相成的制约作用,才能维持生理平衡。

人体各个部分是以五脏为中心,通过经络系统有机地联系起来,构成一个表里相联,上下沟通,协调共济、井然有序的统一整体。

因此,中医认为,人体局部的病理变化往往与全身脏腑、气血、阴阳的盛衰有关。

诊断时,可以通过外在的变化,判断内脏的病变。

治疗时,对于局部的病变,也从整体出发,确定治疗方法。

2.人与自然界的统一性人类生活在自然界中,自然界存在着人类赖以生存的必要条件。

同时,自然界的变化(如季节气候、昼夜晨昏、地区方域等)又可以直接或间接地影响人体,而机体则相应地产生反应。

属于生理范围内的,即是生理的适应性;超越了这个范围,即是病理性反应。

因此,人要主动地适应环境。

在治疗上,因时、因地、因人制宜,也就成为重要原则。

二、辨证论治辨证论治是中医认识和治疗疾病的基本原则,是中医学对疾病的一种特殊的研究和处理方法,也是中医学的基本特点之一。

证,是机体在疾病发展过程中的某一阶段的病理概括。

它包括了病位、病因、病性以及正邪关系,反映出疾病发展过程中某一阶段的病理变化的本质,因而它比症状更全面、更深刻、更正确地揭示了疾病的本质。

辨证,就是将四诊(望、闻、问、切)所收集的资料、症状、体征,通过分析、综合,判断为某种证。

论治,就是确定相应的治疗方法。

中医治病首先着眼于证,而不是病的异同,因此,同一疾病的不同证候,治疗方法就不同;而不同疾病,只要证候相同,便可以用同一方法治疗,这就是“同病异治、异病同治”。

这种针对疾病发展过程中不同质的矛盾用不同的方法去解决的法则,就是辨证论治的精神实质。

中医学的病理总纲一、病理学的概念和发展历程病理学是研究疾病发生、发展和变化规律的学科,它对于中医学的发展和临床实践具有重要意义。

病理学的发展可以追溯到古代的中医学理论,通过对疾病的观察和总结,逐渐形成了中医病理学的体系。

二、中医病理学的基本理论中医病理学主要包括病因、病机、病理变化和病理类型等方面的内容。

其中,病因主要指的是导致疾病发生的因素,包括内因和外因。

病机则是指疾病的发生、发展和变化的机制,主要包括气机、血机、津液等方面。

病理变化是指疾病过程中出现的各种病理损害和变化,如炎症、坏死、增生等。

病理类型是根据疾病的病理特点进行分类,以便于临床诊断和治疗。

三、常见疾病的病理变化在中医病理学中,常见的疾病包括感冒、肺炎、胃炎、肝炎等。

这些疾病在病理变化方面具有一定的规律性。

例如,感冒主要表现为鼻塞、咳嗽等症状,病理变化主要为鼻腔和咽喉黏膜的炎症反应。

肺炎则主要表现为发热、咳嗽、胸痛等症状,病理变化主要为肺组织的炎症和水肿。

四、中医病理学的诊断方法中医病理学的诊断方法主要包括望诊、闻诊、问诊和切诊等方面。

通过观察患者的面色、舌苔等表现来进行望诊,通过听患者的声音、呼吸等来进行闻诊,通过询问患者的症状、病史等来进行问诊,通过触摸患者的脉搏等来进行切诊。

这些诊断方法可以帮助医生判断疾病的病理变化和病理类型,从而制定合理的治疗方案。

五、中医病理学在临床实践中的应用中医病理学在临床实践中起着重要的指导作用。

通过对疾病的病理变化和病理类型的研究,可以为医生提供治疗方案的参考依据。

同时,中医病理学还可以帮助医生判断疾病的预后和转归,为患者提供更好的医疗服务。

六、中医病理学的争议和前景展望尽管中医病理学在中医学中具有重要地位,但其在现代医学中的地位和作用仍然存在一定的争议。

一方面,中医病理学的理论基础和研究方法与现代医学存在差异,需要进一步加强与现代医学的交叉研究和合作。

另一方面,中医病理学在保护人类健康、预防疾病方面具有独特的优势,其应用前景仍然值得期待。

第一章中医学理论体系概述中医学是在中国古代的唯物论和辩证法思想的影响和指导下,通过长期的医疗实践,不断积累,反复总结而逐渐形成的具有独特风格的传统医学科学,是中国人民长期同疾病作斗争的极为丰富的经验总结,具有数千年的悠久历史,是中国传统文化的重要组成部分。

它历史地凝结和反映了中华民族在特定发展阶段的观念形态,蕴含着中华传统文化的丰富内涵,为中华民族的繁衍昌盛和保健事业作出了巨大贡献,是中国和世界科学史上一颗罕见的明珠。

中医基础理论旨在研究阐发中医学的基本观念、基本概念、基本理论和基本原则,它在整个中医学科中占有极其重要的地位,是中医学各分支学科的理论基础。

第一节中医学理论体系的形成和发展一、中医学理论体系的形成(一)中医学与中医学理论体系1.中医学:医学是研究人类生命过程以及同疾病作斗争的一门科学体系,属于自然科学范畴:中医学是研究人体生理、病理、疾病的诊断与防治,以及摄生康复的一门传统医学科学,它有独具特色的理论体系。

2.中医学理论体系:体系是由有关事物互相联系、互相制约而构成的一个整体。

科学理论体系是由基本概念、基本原理或定律和具体的科学规律三个基本知识要素组成的完整体系。

如爱因斯坦所说,“理论物理学的完整体系是由概念、被认为对这些概念最有效的基本定律,以及用逻辑推理得到的结论这三者所构成的”(《爱因斯坦文集》)。

中医学理论体系是由中医学的基本概念、基本原理,以及按照中医学逻辑演绎程序从基本原理推导出来的科学结论,即科学规律而构成的,是以中国古代的唯物论和辩证法思想,即气一元论和阴阳五行学说为哲学基础,以整体观念为指导思想,以脏腑经络的生理和病理为核心,以辨证论治为诊疗特点的独特的医学理论体系。

(二)中医学理论体系形成的条件科学是一种社会现象,它不能游离于社会之外而孤立地存在与发展。

科学体系是社会的一个子系统,它要与社会的其他子系统之间发生物质、能量和信息交换。

社会为科学的形成与发展提供充分的必要的条件。

中医学基础概论

中医学基础概论是一门介绍中医基础理论和基本知识的学科,它涵盖了中医的哲学基础、生理学、病理学、诊断学以及治疗学等方面的内容。

中医学的哲学基础是阴阳五行学说,它认为人体是一个有机整体,各个部分之间相互联系、相互影响。

阴阳是对自然界相互关联的某些事物和现象对立双方属性的概括,五行则是指木、火、土、金、水五种物质及其运动变化。

在生理学方面,中医学强调人体内部的平衡与协调。

它将人体的生理功能分为五脏六腑,认为它们之间存在着密切的联系,并通过经络系统将全身各个部分联系起来。

中医学的病理学认为,疾病是由于人体内部的平衡失调所引起的。

它将病因分为外感和内伤两种,外感包括风、寒、暑、湿、燥、火六种邪气,内伤则包括情志失调、饮食不节、劳逸过度等。

在诊断学方面,中医学采用四诊合参的方法,即望、闻、问、切,通过观察患者的症状、脉象、舌象等来判断疾病的病因、病机和病情。

最后,在治疗学方面,中医学强调个体化的治疗方案,根据患者的具体情况采用中药、针灸、推拿、艾灸等治疗方法,以达到调整人体内部平衡、预防和治疗疾病的目的。

总之,中医学基础概论是中医学习的基础,它为学生提供了一个全面了解中医理论和实践的框架,有助于深入学习和应用中医知识。

中医对⼈体⽣理和病理变化的认识作者经典⽹发布于 2016-05-02 18:27 有2⼈读过从中医阴阳⾓度看⼈体⽣理和病理变化【解释⼈体的⽣理活动】⼈体的⽣理活动,可以⼴泛地运⽤阴阳理论加以说明,就⼈体的寤寐⽽⾔,在⽩昼,⼈体内属阳的兴奋作⽤制约了属阴的抑制作⽤⽽占主导地位,⼈就处于醒寤的兴奋状态;进⼊⿊夜,体内属阴的抑制作⽤制约了属阳的兴奋作⽤⽽占主导地位,⼈就进⼈休眠状态。

显然⼈的睡眠活动就是机体内部阴阳对⽴统⼀运动的结果。

体内物质的代谢过程,主要是以阴阳互根互⽤的消长平衡⽅式进⾏。

⼈体⽣命活动所需的各种精微物质(属阴)的补充,是在不断消耗内脏能量(属阳)的情况下完成的;但属阴的精微物质产⽣以后,⼜在相关内脏器官中转换为种种不同的能量,在能量产⽣的同时,精微物质随之消耗。

前者属于阴长阳消的过程,后者是阳长阴消的过程,⽣命活动就在这种阴阳彼此不断的消长过程中维持着动态平衡。

在属阴的物质中,⽓和⾎⼜可再分阴阳,属阳的⽓⼜具有⽣⾎、⾏⾎、摄⾎的功能;⽽属阴的⾎⼜具有载⽓、寓(藏)⽓、化⽣⽓的作⽤,可见⽓⾎之间⼜体现着阴阳关系的多个层⾯。

此外诸如营卫关系、⽓与津液关系、脏腑关系、经络关系也是如此。

【解释⼈体的病理变化】疾病是致病因素作⽤于⼈体⽽引起体内阴阳平衡失调、脏腑组织损伤,以及机能障碍的过程。

阴阳理论不但可以对病理过程进⾏分析,还可以对引起病理过程的邪正双⽅加以说明。

病邪可以分为阴邪和阳邪两⼤类。

就六淫邪⽓⽽⾔,风、暑、热邪为阳邪,寒与湿邪为阴邪。

⼈体的正⽓,⼜有阴精与阳⽓之别。

在邪正⽃争过程中,阳邪伤⼈,常易伤阴;阴邪侵袭,常先伤阳。

在邪正⽃争的胜负过程中,机体阴阳失调会产⽣偏盛、偏衰、互损、转化、格拒、亡失等多种病理变化。

这是中医学认识和分析疾病基本病理的理论依据。

阴阳偏盛是指阴或阳的⼀⽅偏亢过盛,对另⼀⽅制约太过所导致的变化,包括阴偏盛和阳偏盛两种病理变化。

阳偏盛,是指在阳邪作⽤下,机体呈现出机能亢奋,产热过剩的病机,临床表现为⼀系列实热征象的病证,即“阳胜则热”。