金属的塑性变形和加工硬化概述

- 格式:ppt

- 大小:598.50 KB

- 文档页数:30

名词解释塑性成型:金属材料在一定的外力作用下,利用其塑性而使其成形并获得一定力学性能的加工方法加工硬化:略动态回复:在热塑性变形过程中发生的回复动态再结晶:在热塑性变形过程中发生的结晶超塑性变形:一定的化学成分、特定的显微组织及转变能力、特定的变形温度和变形速率等,则金属会表现出异乎寻常的高塑性状态塑性:金属在外力作用下,能稳定地发生永久变形而不破坏其完整性的能力。

屈服准则(塑性条件):在一定的变形条件下,只有当各应力分量之间符合一定关系时,指点才开始进入塑性状态,这种关系成为屈服准则。

塑性指标:为衡量金属材料塑性的好坏,需要有一种数量上的指标。

晶粒度:表示金属材料晶粒大小的程度,由单位面积所包含晶粒个数来衡量,或晶粒平均直径大小。

填空1、塑性成形的特点(或大题?)1组织性能好(成形过程中,内部组织发生显著变化)2材料利用率高(金属成形是靠金属在塑性状态下的体积转移来实现的,不切削,废料少,流线合理)3尺寸精度高(可达到无切削或少切屑的要求)4生产效率高适于大批量生产失稳——压缩失稳和拉伸失稳按照成形特点分为1块料成形(一次加工、轧制、挤压、拉拔、二次加工、自由锻、模锻2板料成形多晶体塑性变形——晶内变形(滑移,孪生)和晶界变形超塑性的种类——细晶超塑性、相变超塑性冷塑性变形组织变化——1晶粒形状的变化2晶粒内产生亚结构3晶粒位向改变固溶强化、柯氏气团、吕德斯带(当金属变形量恰好处在屈服延伸范围时,金属表面会出现粗超不平、变形不均匀的痕迹,称为吕德斯带)金属的化学成分对钢的影响(C略、P冷脆、S热脆、N兰脆、H白点氢脆、O塑性下降热脆);组织的影响——单相比多相塑性好、细晶比粗晶好、铸造组织由于有粗大的柱状晶粒和偏析、夹杂、气泡、疏松等缺陷、塑性降低。

摩擦分类——干摩擦、边界摩擦、流体摩擦摩擦机理——表面凹凸学说、分子吸附学说、粘着理论库伦摩擦条件T=up 常摩擦力条件t=mK塑性成形润滑——1、特种流体润滑法2、表面磷化-皂化处理3、表面镀软金属常见缺陷——毛细裂纹、结疤、折叠、非金属夹杂、碳化物偏析、异金属杂物、白点、缩口残余影响晶粒大小的主要因素——加热温度、变形程度、机械阻碍物常用润滑剂——液体润滑剂、固体润滑剂(干性固体润滑剂、软化型固体润滑剂)问答题1、提高金属塑性的基本途径1、提高材料成分和组织的均匀性2、合理选择变形温度和应变速率3、选择三向压缩性较强的变形方式4、减小变形的不均匀性2、塑性成形中的摩擦特点1、伴随有变形金属的塑性流动2、接触面上压强高3、实际接触面积大4、不断有新的摩擦面产生5、常在高温下产生摩擦3、塑性成形中对润滑剂的要求1、应有良好的耐压性能2、应有良好的耐热性能3、应有冷却模具的作用4、应无腐蚀作用5、应无毒6、应使用方便、清理方便4、防止产生裂纹的原则措施1、增加静水压力2、选择和控制适合的变形温度和变形速度3、采用中间退火,以便消除变形过程中产生的硬化、变形不均匀、残余应力等。

加工硬化的概念加工硬化的概念一、引言加工硬化是指通过机械加工过程中材料的塑性变形,使其内部结构发生改变,从而提高材料的硬度和强度。

这种方法可以用于各种金属材料的加工和制造,包括铝、钢、铜等。

二、机械加工对材料的影响在机械加工过程中,材料会受到压力和摩擦力的作用,从而产生塑性变形。

这种变形会导致材料内部结构发生改变,形成晶粒细化和位错堆积等现象。

这些变化会导致材料的硬度和强度增加。

三、加工硬化的原理加工硬化是基于晶格缺陷理论的。

当金属材料受到应力时,晶格中会出现位错。

这些位错可以在金属内部运动,并与其他位错相互碰撞和堆积。

这些位错堆积越多,就会导致晶粒细化和硬度增加。

四、影响加工硬化效果的因素1. 加工方式:不同的机械加工方式对材料产生不同程度的变形,从而影响加工硬化效果。

例如,冷拔和轧制可以产生更大的变形,因此会导致更明显的加工硬化效果。

2. 温度:在高温下进行机械加工可以减少材料的硬度和强度。

因此,在进行加工硬化时需要选择适当的温度。

3. 加工速度:加工速度越快,位错堆积就越多,从而导致更明显的加工硬化效果。

4. 材料成分:不同材料的成分对加工硬化效果也有影响。

例如,含有微量元素的合金可以产生更好的加工硬化效果。

五、应用1. 加工硬化可以用于制造各种金属制品,包括建筑材料、汽车零件、航空航天部件等。

2. 加工硬化还可以用于改善材料表面性能,例如提高耐磨性和抗腐蚀性等。

3. 加工硬化还可以用于制造超塑性材料,在这种材料中,晶粒细化可以使其具有极高的塑性变形能力。

六、结论加工硬化是一种通过机械加工过程中材料塑性变形来提高材料硬度和强度的方法。

它可以用于各种金属材料的加工和制造,具有广泛的应用前景。

要实现最佳的加工硬化效果,需要考虑多种因素,包括加工方式、温度、加工速度和材料成分等。

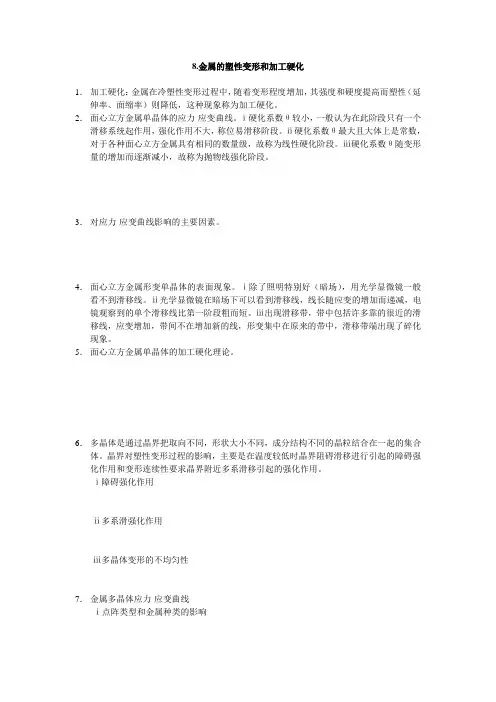

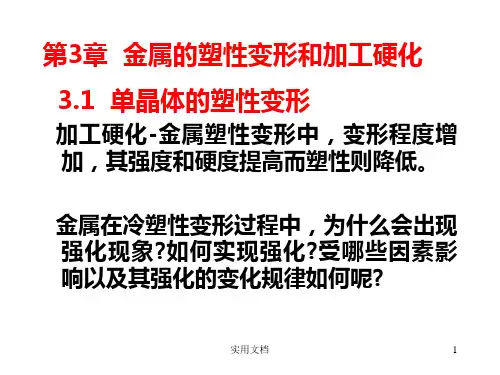

8.金属的塑性变形和加工硬化1.加工硬化:金属在冷塑性变形过程中,随着变形程度增加,其强度和硬度提高而塑性(延伸率、面缩率)则降低,这种现象称为加工硬化。

2.面心立方金属单晶体的应力-应变曲线。

ⅰ硬化系数θ较小,一般认为在此阶段只有一个滑移系统起作用,强化作用不大,称位易滑移阶段。

ⅱ硬化系数θ最大且大体上是常数,对于各种面心立方金属具有相同的数量级,故称为线性硬化阶段。

ⅲ硬化系数θ随变形量的增加而逐渐减小,故称为抛物线强化阶段。

3.对应力-应变曲线影响的主要因素。

4.面心立方金属形变单晶体的表面现象。

ⅰ除了照明特别好(暗场),用光学显微镜一般看不到滑移线。

ⅱ光学显微镜在暗场下可以看到滑移线,线长随应变的增加而递减,电镜观察到的单个滑移线比第一阶段粗而短。

ⅲ出现滑移带,带中包括许多靠的很近的滑移线,应变增加,带间不在增加新的线,形变集中在原来的带中,滑移带端出现了碎化现象。

5.面心立方金属单晶体的加工硬化理论。

6.多晶体是通过晶界把取向不同,形状大小不同,成分结构不同的晶粒结合在一起的集合体。

晶界对塑性变形过程的影响,主要是在温度较低时晶界阻碍滑移进行引起的障碍强化作用和变形连续性要求晶界附近多系滑移引起的强化作用。

ⅰ障碍强化作用ⅱ多系滑强化作用ⅲ多晶体变形的不均匀性7.金属多晶体应力-应变曲线ⅰ点阵类型和金属种类的影响ⅱ变形温度于应变速率的影响a.随温度升高可能开动新的滑移系统。

b.随温度升高可在变形过程中出现回复和再结晶现象,引起金属软化,减弱加工硬化。

c.随温度升高可能出现新的塑性变形机理,使加工硬化减弱。

8.细化晶粒对金属材料的力学性能有何影响?有哪些途径可以细化晶粒?细化晶粒可以提高韧性,有助于防止脆性断裂发生,可以降低脆性转化温度,提高材料使用范围,在低强度钢中,利用细化晶粒来提高屈服强度有明显效果。

细化途径:(1)改变结晶过程中的凝固条件,尽量增加冷却速度,另一方面调节合金成分以提高液体金属过冷能力,使形核率增加,进而获得细化的初生晶粒。

金属材料的加工硬化原理金属材料是现代工业中最常用的材料之一,因为金属材料具有高强度、耐磨损、导电、导热等优异的物理化学特性。

然而,纯金属的塑性、延展性等物理特性不足以满足现代工业对材料的需求。

为此,金属加工硬化技术成为了必不可少的材料处理方法,它可以使得金属材料表面硬度提高,更加耐用。

1. 什么是金属材料的加工硬化金属材料加工硬化是利用外部力量对金属材料进行变形处理,增效材料的硬度和耐磨性。

该技术常应用于车床加工、冲压、拉伸、滚压等工艺中。

2. 加工硬化的原理金属材料加工硬化的原理源于材料在加工过程中的塑性变形。

加工硬化的基本过程是:当材料受力变形后,内部原子之间的距离发生了变化,原子充分之间的作用力增强,晶粒变得更加细小,这些变化使得金属材料表现出更高的硬度和强度。

3. 加工硬化的方法冲压加工:冲压加工的原理就是通过模具将金属材料强制成形,以增加材料的硬度,提高其耐磨性。

常见的冲压加工方式有压铸、剪切、拉伸、展开等方法。

滚压加工:滚压加工是一种可以在材料表面产生加工硬化效果的方法。

它通过滚动来产生塑性变形,以达到材料表面硬度增加的目的。

滚压加工通常应用于金属管道制造。

淬火:淬火是指把金属材料在高温下快速冷却的方法,可以通过改变淬火时的温度和冷却速度来改变材料的硬度和强度。

4. 加工硬化的应用金属材料加工硬化技术在现代工业中应用广泛,特别是在高强度、高耐磨、高密度等工程领域中得到了广泛的应用。

比如汽车制造、航空航天、核能领域。

5. 加工硬化的优缺点加工硬化技术的优点是可以使得金属材料硬度增加、延展性减弱、耐磨型能更好、细晶粒化更好,从而更适合现代工业的需求。

然而,加工硬化技术并不是毫无缺点的,存在以下几个问题:- 可能会增加材料的疲劳断裂风险;- 如果工艺不当,可能会导致材料发生开裂和变形等问题;- 加工硬化后的材料难以修复和加工,因此制造费用较高。

综上,金属材料加工硬化是一种常用的金属处理技术,可以显著提高材料的硬度和耐用性。

8.金属的塑性变形和加工硬化1.加工硬化:金属在冷塑性变形过程中,随着变形程度增加,其强度和硬度提高而塑性(延伸率、面缩率)则降低,这种现象称为加工硬化。

2.面心立方金属单晶体的应力-应变曲线。

ⅰ硬化系数θ较小,一般认为在此阶段只有一个滑移系统起作用,强化作用不大,称位易滑移阶段。

ⅱ硬化系数θ最大且大体上是常数,对于各种面心立方金属具有相同的数量级,故称为线性硬化阶段。

ⅲ硬化系数θ随变形量的增加而逐渐减小,故称为抛物线强化阶段。

3.对应力-应变曲线影响的主要因素。

4.面心立方金属形变单晶体的表面现象。

ⅰ除了照明特别好(暗场),用光学显微镜一般看不到滑移线。

ⅱ光学显微镜在暗场下可以看到滑移线,线长随应变的增加而递减,电镜观察到的单个滑移线比第一阶段粗而短。

ⅲ出现滑移带,带中包括许多靠的很近的滑移线,应变增加,带间不在增加新的线,形变集中在原来的带中,滑移带端出现了碎化现象。

5.面心立方金属单晶体的加工硬化理论。

6.多晶体是通过晶界把取向不同,形状大小不同,成分结构不同的晶粒结合在一起的集合体。

晶界对塑性变形过程的影响,主要是在温度较低时晶界阻碍滑移进行引起的障碍强化作用和变形连续性要求晶界附近多系滑移引起的强化作用。

ⅰ障碍强化作用ⅱ多系滑强化作用ⅲ多晶体变形的不均匀性7.金属多晶体应力-应变曲线ⅰ点阵类型和金属种类的影响ⅱ变形温度于应变速率的影响a.随温度升高可能开动新的滑移系统。

b.随温度升高可在变形过程中出现回复和再结晶现象,引起金属软化,减弱加工硬化。

c.随温度升高可能出现新的塑性变形机理,使加工硬化减弱。

8.细化晶粒对金属材料的力学性能有何影响?有哪些途径可以细化晶粒?细化晶粒可以提高韧性,有助于防止脆性断裂发生,可以降低脆性转化温度,提高材料使用范围,在低强度钢中,利用细化晶粒来提高屈服强度有明显效果。

细化途径:(1)改变结晶过程中的凝固条件,尽量增加冷却速度,另一方面调节合金成分以提高液体金属过冷能力,使形核率增加,进而获得细化的初生晶粒。

金属塑性加工原理

金属塑性加工原理是指在适当的工艺条件下,通过施加外力使金属材料发生塑性变形的过程。

金属塑性加工原理的基础是金属的塑性特性,即金属材料在受力作用下能够发生可逆的形状变化。

金属塑性加工原理涉及到金属材料的结晶学、力学性能和变形机制等方面的知识。

在金属塑性加工中,通过外力的作用,原材料的形状和尺寸可发生变化,实现所需的加工目标。

金属塑性加工原理主要可以归纳为以下几个方面:

1. 金属材料的结晶学:金属材料由多个晶粒组成,晶粒内部有晶界,而晶界是塑性变形的主要路径。

在金属的塑性加工过程中,晶粒的滑移和再结晶是主要的塑性变形机制。

2. 应力和变形:金属在受力作用下,原子间的键合力会发生改变,使得晶体发生滑移。

滑移可以使晶体的形状发生变化,从而完成金属的塑性加工。

在金属的塑性加工过程中,需要合理控制应力和变形,以使材料达到所需的形状和尺寸。

3. 材料的加工硬化:金属经过塑性变形后,晶粒内部会发生位错的堆积,使材料的晶界和晶内的位错密度增加,从而增加材料的硬度和强度。

这种加工硬化现象可以通过热处理来消除或减轻。

4. 金属材料的可塑性和加工性:金属材料的可塑性是指金属在

塑性变形过程中的变形能力。

不同种类的金属材料具有不同的可塑性和加工性能,需要根据实际情况选择合适的金属材料进行塑性加工。

综上所述,金属塑性加工原理是通过施加外力使金属材料发生塑性变形,实现所需形状和尺寸的改变。

金属材料的结晶学、力学性能、变形机制和加工硬化等方面的知识对于金属塑性加工具有重要意义。

在实际加工过程中,需要综合考虑材料的可塑性和加工性能,以确保加工过程的稳定性和质量。

名词解释:1加工硬化:试样发生均匀塑性变形,欲继续变形则必须不断增加载荷,这种随着随性变形的增大形变抗力不断增大的现象叫加工硬化。

2弹性比功:表示金属材料吸收塑性变形功的能力。

3滞弹性:在弹性范围内快速加载或卸载后,随着时间延长产生附加弹性应变的现象。

4包申格效应:金属材料通过预先加载产生少来塑性变形,卸载后再同向加载,规定参与伸长应力增加;反向加载,规定残余伸长应力降低的现象。

5塑性:金属材料断裂前发生塑性变形的能力。

常见塑性变形方式:滑移和孪生6应力状态软性系数:最大切应力最大正应力应力状态软性系数α越大,最大切应力分量越大,表示应力状态越软,材料越易产生塑性变形α越小,表示应力状态越硬,则材料越容易产生脆性断裂7缺口效应:由于缺口的存在,在静载荷作用下,缺口截面上的应力状态发生拜年话,产生所谓―缺口效应―①缺口引起应力集中,并改变了缺口应力状态,使得缺口试样或机件中所受的应力由原来的单向应力状态改变为两向或者三向应力状态。

②缺口使得材料的强度提高,塑性降低,增大材料产生脆断的倾向。

8缺口敏感度:有缺口强度的抗拉强度ζbm与等截面尺寸光滑试样的抗拉强度ζb的比值. NSR=ζbn / ζs NSR越大缺口敏感度越小9冲击韧性:Ak除以冲击式样缺口底部截面积所得之商10冲击吸收功:式样变形和断裂所消耗的功,称为冲击吸收功以Ak表示,单位J11低温脆性:一些具有体心立方晶格或某些秘排立方晶格的金属,当温度降低到、某一温度时,会由韧性状态变为脆性状态,冲击吸收功明显下降,断裂机理由微孔聚集变为穿晶解理,断口特征由纤维状变为结晶状,这种现象称为低温脆性12 脆性转变温度:当温度降低时,材料屈服强度急剧增加,而塑形和冲击吸收功急剧减小。

材料屈服强度急剧升高的温度,或断后延伸率,断后收缩率,冲击吸收功急剧减小的温度就是韧脆转变温度tk,tk是一个温度区间13疲劳贝纹线:以疲劳源为中心的近于平行的一簇同心圆.是疲劳源裂纹扩展时前沿的痕迹14疲劳条带:具有略显弯曲并相互平行的沟槽花样,是疲劳断口最典型的微观特征15驻留滑移带:金属在循环应力长期作用下,形成永久留或再现的循环滑移带称为驻留滑移带,具有持久驻留性.16应力场强度因子KI :表示应力场的强弱程度,对于某一确定的点的大小直接影响应力场的大小,KI 越大,则应力场各应力分量也越大17应力腐蚀:金属在拉应力和特定的化学介质共同作用下,经过一段时间后产生的低应力脆断现象18氢致延滞断裂:高强度钢或α+β钛合金中,含有适量的处于固溶状态的氢,在低于屈服强度的应力持续作用下经过一段时间的孕育期后在金属内部,特别是在三向拉应力区形成裂纹,裂纹的逐步扩展,最后突然发生脆性断裂,这种由于氢的作用而产生的延滞断裂现象称为氢致延滞断裂第一章2.力学性能指标的意义(1)δ0.2 对于拉伸曲线上没有屈服平台的材料,塑性变形硬化过程是连续的,产生0.2%残余伸长应力时刻的屈服强度。

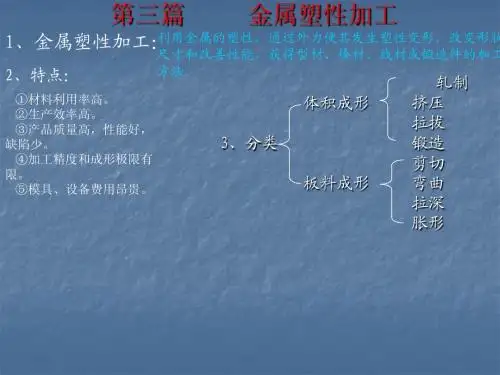

材料成型力学原理部分第十四章金属塑性变形的物理基础1、塑形成形:利用金属的塑性,使金属在外力作用下成形的一种加工方法,亦称金属塑性加工或金属压力加工。

2、金属塑性成形的优点:生产效率高、材料利用率高、组织性能亦改变、尺寸精度高。

3、塑性成形工艺:锻造、轧制、拉拔、挤压、冲裁、成型4、金属冷塑形变形的形式:1、晶内变形:滑移和孪生2、晶间变形:晶粒间发生相互滑动和转动5、加工硬化:在常温状态下,金属的流动应力随变形程度的增加而上升,为了使变形继续下去,就需要增加变形外力或变形功。

(指应变对时间的变化率)6、热塑性变形时金属组织和性能的变化1、改善晶粒组织2、锻合内部缺陷3、破碎并改善碳化物和非金属夹杂物在钢中的分布4、形成纤维组织5、改善偏析7、织构的理解:多晶体取向分布状态明显偏离随机分布的取向分布结构。

8、细化晶粒:1、晶粒越细小,利于变形方向的晶粒越多2、滑移从晶粒内发生止于晶界处,晶界越多变形抗力越大9、热塑性变形机理:晶内滑移、晶界滑移和扩散蠕变10、塑性:不可逆变形,表征金属的形变能力11、塑性指标:金属在破坏前产生的最大变形程度12、影响塑性的因素:1、化学成分和合金成分对金属塑性的影响2、组织状态对金属塑性的影响3、变形温度4、应变速率5、应力状态13、单位流动压力P:接触面上平均单位面积上的变形力14、碳和杂质元素的影响碳:其含量越高,塑性越差;磷:冷脆;硫:热脆性;氧:热脆性;氮:时效脆性、蓝脆、气孔;氢:氢脆、白点、气孔和冷裂纹等15、合金元素的影响:塑性降低硬度升高16、金属组织的影响(1)晶格类型(2)晶粒度(3)相组成(4)铸造组织17、变形温度对金属塑性的影响:对大多少金属而言,总的趋势是随着温度升高,塑性增加。

但是这种增加并不是线性的,在加热的某些温度区间,由于相态或晶界状态的变化而出现脆性区,使金属的塑性降低。

(蓝脆区和热脆区)18、变形抗力:指金属在发生塑性变形时,产生抵抗变形的能力一般用接触面上平均单位面积变形力来表示,又称单位面积上的流动压力19、质点的应力状态:变形体内某点任意截面上应力的大小和方向20、对变形抗力的影响因素:①化学成分:纯金属和合金②组织结构:组织状态、晶粒大小和相变③变形温度④变形程度:加工硬化⑤变形速度⑥应力状态21、金属的超塑性:细晶超塑性、相变超塑性第十五章应力分析1、研究塑性力学时的四个假设:①连续性假设:变形体不存在气孔等缺陷②匀质性假设:质点的组织、化学成分等相同③各向同性假设④体积不变假设2、质点:有质量但不存在体积或形状的点3、内力:在外力作用下,物体内各质点之间就会产生相互作用的力。

金属塑性成形理论基础(二)加工硬化参考讲义塑性变形不但可以改变金属材料的外形和尺寸,而且会使金属内部组织和各种性能等发生变化。

多晶体经冷塑性变形后,金属内部组织将发生如下变化:①晶粒沿变形最大的方向被拉长,晶粒由多边形变为扁平形或长条形,当变形量很大时,各晶粒可以被拉成纤维状;②晶粒碎化成亚晶块(亚晶粒),塑性变形伴随着大量位错产生,由于位错交互作用,使晶粒“碎化”成许多位向略有差异的亚晶块(或称亚晶粒);③产生形变织构,金属塑性变形量足够大(70%以上)时,还会使晶粒发生转动,即各晶粒的某一晶向都不同程度地转到与外力相近的方向,从而使多晶体中原来任意位向的各晶粒取得接近于一致的位向,形成所谓“择优取向”,这种组织称为形变织构。

金属中变形织构的形成,会使它的力学性能、物理性能等明显地出现各向异性,所以对材料的工艺性能和使用都有很大影响。

冲压复杂形状零件(如汽车覆盖件等)时,产生不均匀塑性变形而可能导致工件报废。

但在某些情况下,可以利用织构现象来提高硅钢板的某一方向的磁导率,使其在用于制造变压器铁芯时使变压器的效率大大提高。

冷塑性变形后的金属由于内部组织的变化,将引起力学性能的明显变化-加工硬化。

加工硬化的概念:随着变形程度的增加,金属的强度和硬度显著提高而塑性和韧性明显下降,这一现象称为加工硬化。

加工硬化产生的原因:金属发生塑性变形时,由于位错密度增加,位错间的交互作用增强,相互缠结,造成位错运动阻力的增大,引起塑性变形抗力提高。

而金属塑性变形中,晶粒沿变形方向拉长而造成晶粒变形和晶格扭曲,也使滑移变形阻力增大。

另一方面由于晶粒破碎细化,使强度得以提高。

另一方面由于晶粒破碎细化,使强度得以提高。

加工硬化是有双重作用的,不利的一面是:变形抗力增大,动力消耗增大,同时脆性断裂危险性也增大。

另一方面,加工硬化具有很重要的工程意义。

首先,它是一种非常重要的强化材料的手段,可以用来提高金属的强度,这对于那些不能通过热处理方法得以强化的合金尤为重要;其次,加工硬化是金属的冷成形加工的保证。

1、加工硬化:随着塑性变形的增加,金属的强度、硬度迅速增加;塑性、韧性迅速下降的现象。

2、固溶强化:通过溶入某种溶质元素形成固溶体而使金属的强度、硬度升高的现象称为固溶强化。

3、变形强化:即利用加工硬化有利的一面:经过一定塑性变形来增加金属的强度、硬度的方法。

4.淬透性:奥氏体化后的钢在淬火时获得马氏体的能力,其大小用钢在一定条件下淬火获得的有效淬硬层深度表示。

(淬硬层深度是指由工件表面到半马氏体区(50%M + 50%P)的深度。

)5、淬硬性:指正常淬火情况下获得马氏体组织所能达到的最高硬度6.热硬性:又叫红硬性,钢在高温下保持高硬度的能力。

7、奥氏体(A ):奥氏体是碳在中形成的间隙固溶体,面心立方晶格。

因其晶格间隙尺寸较大,故碳在中的溶解度较大。

有很好的塑性。

8、渗碳体(Fe 3C ):铁和碳相互作用形成的具有复杂晶格的间隙化合物。

渗碳体具有很高的硬度,但塑性很差,延伸率接近于零。

在钢中以片状存在或网络状存在于晶界。

在莱氏体中为连续的基体,有时呈鱼骨状。

9、珠光体(P ):由铁素体和渗碳体组成的机械混合物。

铁素体和渗碳体呈层片状。

珠光体有较高的强度和硬度,但塑性较差。

10.马氏体:碳在α-Fe 中的过饱和固溶体。

11.莱氏体(Ld ):由奥氏体和渗碳体组成的机械混合物。

在莱氏体中,渗碳体是连续分布的相,奥氏体呈颗粒状分布在渗碳体基体上。

由于渗碳体很脆,所以莱氏体是塑性很差的组织。

12共析反应:(共析转变)由特定成分的单相固态合金,在恒定的温度下,分解成两个新的,具有一定晶体结构的固相的反应。

13、共晶反应:指一定成分的液体合金,在一定温度下,同时结晶出成分和晶格均不相同的两种晶体的反应。

14、同素异构转变:由于条件(温度或压力)变化引起金属晶体结构的转变,称同素异构转变。

15、自发形核:在一定条件下,从液态金属中直接产生,原子呈规则排列的结晶Fe -γFe -γ核心。

16、纤维组织:经过一定塑性变形后,金属组织(特别是晶界上存在的杂质)沿变形方向的流线分布叫纤维组织。

弹性:材料的可恢复变形的能力。

塑性:在外力作用下使金属材料发生塑性变形而不破坏其完整性的能力。

塑性变形:材料在一定外力作用下,利用其塑性而使其成型并获得一定力学性能的加工方法。

塑性成形:金属材料在一定的外力作用下,利用其塑性而使其成形并获得一定力学性能的加工方法。

塑性成形的特点:组织性能好、材料利用率高、生产效率高、尺寸精度高、设备相对复杂。

冷态塑性变形的机理:晶内变形(滑移和孪生)和晶间变形(滑动和转动)滑移:晶体在力的作用下,晶体的一部分沿一定的晶面(滑移面)和晶向(滑移向)相对于晶体的另一部分发生相对移动或切变。

孪生:晶体在力的作用下,晶体的一部分沿一定的晶面(孪生面)和晶向(孪生向)发生均匀切边滑移面:滑移中,晶体沿着相对滑动的晶面。

滑移方向:滑移中,晶体沿着相对滑动的晶向。

塑性变形的特点:不同时性、不均匀性、相互协调性。

合金:合金是由两种或者两种以上的金属元素或者金属元素与非金属元素组成具有金属特性的物质。

合金分为固溶体(间隙固溶体、置换固溶体)和化合物(正常价、电子价、间隙化合物)固溶强化:以间隙或者置换的方式融入基体的金属所产生的强化。

弥散强化:若第二项是通过粉末冶金的方法加入而引起的强化。

时效强化:若第二项为力是通过对过饱和固溶体的时效处理而沉淀析出并产生强化。

冷态下的塑性变形对组织性能的影响:组织:晶粒形状发生变化,产生纤维组织晶粒内部产生亚晶结构晶粒位向改变:产生丝织构和板织构性能:产生加工硬化(随着塑性变形的程度的增加,金属的塑性韧性降低,强度硬度提高的现象)加工硬化的优点:变形均匀,减小局部变薄,增大成形极限缺点:塑性降低、变形抗力提高、变形困难。

热塑性变形的软化过程:动态回复、动态再结晶、静态回复、静态再结晶、亚动态再结晶金泰回复:从热力学角度,变形引起金属内能增加,而处于稳定的高自用能状态具有向变形前低自由能状态自发恢复的趋势静态再结晶:冷变形金属加热到更高温度后,在原来版型体中金属会重新形成无畸变的等轴晶直至完全取代金属的冷组织的过程。