湖北省黄石市政区沿革

- 格式:doc

- 大小:596.50 KB

- 文档页数:18

黄石港区区情简介黄石港区是黄石市的中心城区,东临长江,西依磁湖,南接西塞,北与鄂州毗邻,面积42平方公里,人口22万,辖四个街道办事处,一个管理区(江北管理区),38个社区居委会。

黄石港区是一个历史悠远的文明之地。

夏商属荆州之域,周属楚国,秦分楚地为4郡,江南属南郡,黄石港区为南郡属地。

明末清初,这里是从九江到武汉中间唯一的港口,由此逐渐形成交通发达、商业繁荣态势。

因港口矶石“石色黄”,故名黄石港。

历史上许多文人墨客如苏氏二兄弟在这里留下了千古绝篇,华新百年老厂留下了宝贵的遗产,毛泽东、董必武等许多历史名人在这里留下过珍贵的足迹。

黄石港区是一个区位优越的枢纽之地。

黄石港区是长江中下游的重要港口,黄石长江大桥贯通南北,国、省干道纵横交织,沪蓉、京珠高速公路穿越而过。

随着鄂东长江大桥的竣工,大深、沪蓉高速公路等大交通网络的建成,黄石港区作为承东启西、连南接北的战略枢纽地位更加突显。

黄石港区是一个商贾云集的宜商之地。

区内人流、物流、信息流集中,名店、名牌、名商云集,宾馆、酒店、商场齐全,商贸业、房产业、物流业、服务业发达,是黄石市乃至鄂东南地区理想的购物、消费、娱乐中心。

区内纺织、医药、食品等传统工业自成体系,“黄石港”饼、“松花”皮蛋、“上山虎”膏药等名优产品饮誉海内外,尤其网安科技、通达模具等一大批科技企业迅速崛起,成为区域经济发展的重要支撑。

2010年,全区地方生产总值84.8亿元,第三产业增加值59.1亿元,地方财政收入5.69亿元,其中地方一般预算收入2.9亿元,社会消费品零售总额81.5亿元,城镇居民人均可支配收入16658元。

黄石港区是一个襟江带湖的宜游之地。

浩浩长江穿境而过,磁湖、青山湖相映成趣,大众山、凤凰山、盘龙山遥相辉应,素有“半城山色半城湖”的美称,被誉为“城在水中、湖在城中、人在画中”。

特别是“十五”、“十一五”时期,随着桂花湾广场、明珠广场、磁湖滨水景观、江滩公园等景点景观工程的建设,功能日益完善,品质不断提升,山水园林风貌浑然天成。

中国政区简明手册—湖北省武汉市1949年5月,合并武昌市、汉口市和汉阳县城组建武汉市,为中央直辖市。

1954年改湖北省辖,为省会城市。

目前,武汉市管辖以下13区。

江汉区:1950年,设立江汉区。

汉阳区:1952年,设立汉阳区。

武昌区:1952年,设立武昌区。

硚口区:1952年,设立硚口区。

江岸区:1953年,设立江岸区。

青山区:1955年,将武昌县青山镇,改设武汉市青山区。

东西湖区:1979年,将武汉市东西湖农场改设东西湖区。

洪山区:1976年,汉桥区并入洪山区,组建新的武汉市洪山区。

汉南区:1984年,将武汉市汉南农场改设汉南区。

蔡甸区:1975年,将孝感地区汉阳县划归武汉市管辖。

1992年改设武汉市蔡甸区。

江夏区:1975年,将咸宁地区武昌县划归武汉市管辖。

1995年改设武汉市江夏区。

黄陂区:1983年,将孝感地区黄陂县划归武汉市管辖,1998年改设武汉市黄陂区。

新洲区:1951年,从黄冈县析置新洲县。

1983年,将黄冈地区新洲县划归武汉市管辖,1998年设立武汉市新洲区。

黄石市1950年,在原黄石港和石灰窑江滨集镇的基础上,设立地级黄石市。

目前,黄石市辖以下4区1市1县。

铁山区:1970年,合并红山公社和东方公社,设立铁山区。

黄石港区:1979年,合并黄石港区和胜阳港区,设立黄石港区。

西塞山区:1979年,设立石灰窑区。

2001年,石灰窑区更名为西塞山区。

下陆区:1979年,设立下陆区。

大冶市:1959年,将黄冈专区大冶县划归黄石市管辖。

1994年改设大冶市。

阳新县:1997年,将咸宁地区阳新县划归黄石市代管。

鄂州市1979年,撤销咸宁地区鄂城县,组建新的鄂城县和县级鄂城市,划属黄冈地区管辖。

1983年,撤销鄂城市、鄂城县,合并设立地级鄂州市。

目前,鄂州市管辖鄂城区、华容区和梁子湖区。

黄冈市1949年,始设黄冈专(地)区,1995年,撤销黄冈地区,设立地级黄冈市。

隋末始设黄冈县,1951年,析黄冈县西部地区设立新洲县,东部为黄冈县。

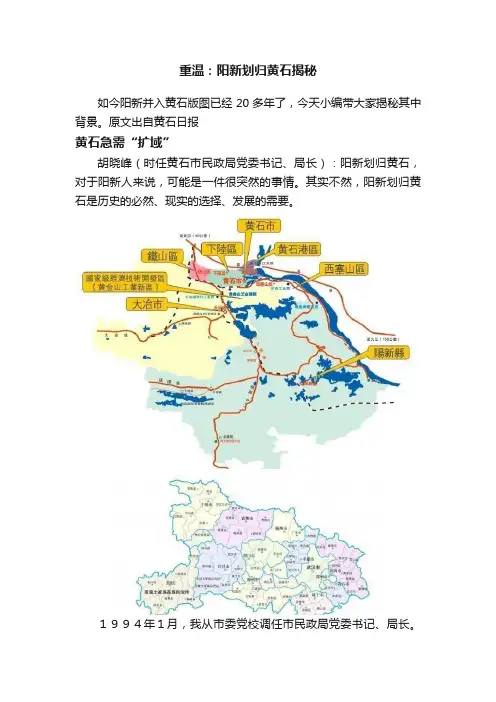

重温:阳新划归黄石揭秘如今阳新并入黄石版图已经20多年了,今天小编带大家揭秘其中背景。

原文出自黄石日报黄石急需“扩域”胡晓峰(时任黄石市民政局党委书记、局长):阳新划归黄石,对于阳新人来说,可能是一件很突然的事情。

其实不然,阳新划归黄石是历史的必然、现实的选择、发展的需要。

1994年1月,我从市委党校调任市民政局党委书记、局长。

上任前,市委一位主要领导找我谈话,对我提出了一些希望和要求,其中有一件事让我记忆犹新,这就是:黄石的块头太小,急需要扩大空间,民政部门要主动做工作,力争有所突破。

行政区划分是个非常敏感的事情,拿过去的话来说,那是“夺人家的地盘”,谁也不敢轻举妄动。

其实,黄石确实是一个需要发展的城市。

从人口资源来讲,黄石虽然是湖北省号称的“黄老二”,但却是湖北省一个人口最多、地域最小的中等城市。

黄石原来所辖四区一县,国土面积总量不足2千平方公里,其中,黄石市区面积仅为175平方公里,市区人口最密集的地方每平方公里达到了1.8万人。

到1994年,黄石城区人口接近60万。

从地域情况来讲,黄石东有大江阻隔,南有高山阻挡,西有湖泊逼占,北有鄂州插入,市内还建有多家重工业,市容市貌和市民生活状况就可想而知了。

从黄石的优势来讲,黄石是个重工业城市,又是鄂东的一个中心城市,有着良好的工业基础,有辐射农村的资金、人才和技术优势。

湖北省除鄂州、荆门两个市以外,其他城市都带有多个县(市),而黄石仅仅只有一个大冶县,这些优势如何辐射?从发展前景来讲,随着改革开放的加速,黄石引进的工业项目,没有地方安排;建设文化、商贸设施,没有建设用地;总体规划中的鄂东中心城市建设格局,无法拉开框架。

如此狭小的市域,其经济总量,区域块头,人口密度,发展前景是与一个中心城市极不相称的,也严重制约了黄石的经济和社会发展。

曾错失过两次扩域机会胡晓峰:事实上,在黄石的行政区划调整上,过去市里做过很多工作、作过不少的努力,由于缺乏经验,黄石错失过两次扩域的机会。

黄石市国家科技进步示范城市建设与发展规划(2010-2012年)为全面贯彻落实科学发展观和党的十七大精神,按照国家科学技术部“建设国家科技进步示范城市”的要求,黄石市从自身的经济社会发展的实际情况出发,抢抓机遇,解放思想,开拓创新,依据“抓重点、有特色、可操作”的原则,编制《黄石市国家科技进步示范城市建设与发展规划(2010-2012年)》,旨在进一步整合地域科技资源,提高地域科技创新能力、科技服务和辐射能力,整体上提升地域内企业的科技水平,加强科学知识普及和生存与发展环境建设,为促进地域经济、社会全面发展,构建和谐社会做出贡献。

一、黄石市的基本情况与分析黄石市位于长江中游、湖北省东南部,是我国中部地区重要的原材料工业基地和国务院批准的沿江开放城市。

黄石市于1950年8月建市,是新中国成立后湖北省最早设立的两个省辖市之一。

全市现辖大冶市、阳新县和黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区四个城区及一个省级经济技术开发区,总面积4583平方公里,总人口259.1万,其中市区面积233平方公里,人口64万。

2006年、2007年,黄石连续两年进入全国“百强城市”行列,2001至2008年黄石市连续4届被评为全国科技进步先进城市,2008年被评为“中国特色髎力城市”200强,并先后获得全国双拥模范城、全国人防工作先进城市、全国水环境治理人居环境项目范例奖、水环境治理优秀范例城市、国家园林城市等称号。

(一)黄石市的地域特点1、自然资源、交通区位和人文资源(1)自然资源黄石市属亚热带季风气候,四季分明,雨量充沛。

全市国土面积4582.9平方公里,占全省总面积 2.47%。

其中已利用土地面积333.08千公顷,占全市面积72.68%,土地利用率高于全国平均水平3.42个百分点;土地利用集约化程度高,土地垦殖率23.43%,高于全国平均水平12个百分点;耕地复种指数1.98,高于全国平均水平43个百分点。

黄石矿产资源极为丰富,素有“江南聚宝盆”之称。

黄石地理一、历史、位置篇1、黄石市位于长江中游南岸,湖北省东南部。

西北邻鄂州市,东北与浠水、蕲春隔江相望,西南接咸宁,南与江西毗邻。

2、黄石市辖大冶市、阳新县和黄石港、西塞山、下陆、铁山四个城市区以及黄石经济技术开发区。

市区面积234km²,全市人口近250万人,20多个民族。

3、1971年冬,在黄石城区东郊的石龙头发现古人类生活、活动的遗址。

4、西塞山位于市区东郊,为古代重要关塞。

5、大冶市位于湖北东南部,长江中游南岸,地处武汉、鄂州、黄石、九江城市带之间的湖北“冶金走廊”腹地,素有“百里黄金地,江南聚宝盆”美称。

6、1949年5月15黄石解放,1950年8月成立省辖黄石市。

7、大兴炉冶----大冶,1995年1月1日大冶市正式成立8、阳新县位于鄂东南,幕阜山北麓,长江中游南岸。

东北与武穴、蕲春隔江相望;东南与江西瑞昌、武宁接壤;西南与通山、咸宁相连;西北与大冶、黄石为邻9、1997年元月阳新县改属黄石市10、黄石市早已成为继武汉市之后的湖北第二个对外开放城市。

二、地形篇1、黄石市区位于幕阜山脉的北部边缘,地势南高北低。

地形以低山丘陵与湖滨、滨江平原交错分布。

2、黄石市区最高峰是铁山北面的白雉山(528m)3、大冶市南高北低,中部较为平坦,平原之间有低山和岗丘穿插。

大冶最高峰为太婆尖(840m),境内有两大湖泊:大冶湖、保安湖4、阳新县属鄂东南低山丘陵区。

境内山峦起伏,沟壑纵横。

整个地势由东南、西南和西北部向东、向中逐渐倾斜,构成一个三面环山的不完整的山间盆地5、阳新县的自然概貌大体上是“六山、二水、二分田”6、阳新县最高峰为大王山南岩岭(862.7m)----黄石市最高的山峰三、气候篇1、黄石地处北纬30°左右,具有较典型的亚热带季风气候温度带:亚热带干湿地区:湿润地区气候特征:夏季高温多雨,冬季低温少雨2、季风显著:四季分明,地形对气候的影响较大是本区气候的基本特征3、黄石冬半年盛行西北季风,下半年盛行东南季风4、黄石年平均气温在17℃左右(7月29℃,1月4℃)年平均降水量1380mm(5、6月----梅雨天气,7、8月----伏旱天气)5、由于地形的阻碍左右,本区寒潮、大风不多,使柑橘、苎(zhu)麻等多年生植物能安然过冬6、黄石市区夏季高温中心----石灰窑地区(即西塞山地区)7、大冶市有冬寒夏热,大陆性较强的亚热带季风气候特征四、资源篇1、黄石位于我国有名的铁、铜多金属成矿带。

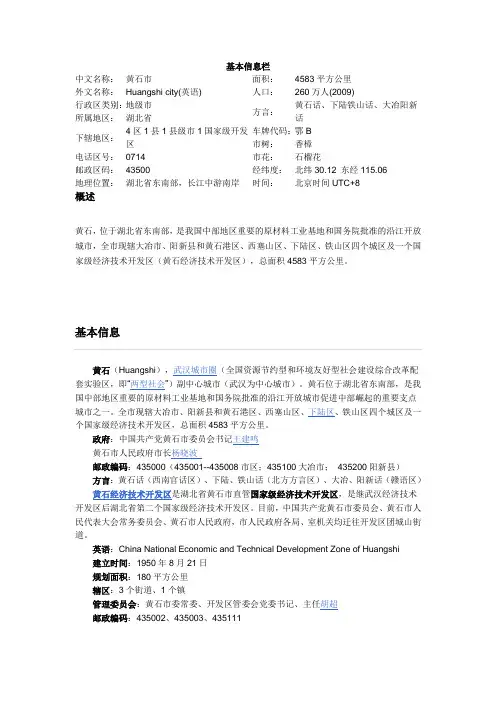

基本信息栏中文名称:黄石市外文名称:Huangshi city(英语)行政区类别:地级市所属地区:湖北省下辖地区:4区1县1县级市1国家级开发区电话区号:0714邮政区码:43500地理位置:湖北省东南部,长江中游南岸面积:4583平方公里人口:260万人(2009)方言:黄石话、下陆铁山话、大冶阳新话车牌代码:鄂B市树:香樟市花:石榴花经纬度:北纬30.12 东经115.06时间:北京时间UTC+8概述黄石,位于湖北省东南部,是我国中部地区重要的原材料工业基地和国务院批准的沿江开放城市,全市现辖大冶市、阳新县和黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区四个城区及一个国家级经济技术开发区(黄石经济技术开发区),总面积4583平方公里。

基本信息黄石(Huangshi),武汉城市圈(全国资源节约型和环境友好型社会建设综合改革配套实验区,即“两型社会”)副中心城市(武汉为中心城市)。

黄石位于湖北省东南部,是我国中部地区重要的原材料工业基地和国务院批准的沿江开放城市促进中部崛起的重要支点城市之一。

全市现辖大冶市、阳新县和黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区四个城区及一个国家级经济技术开发区,总面积4583平方公里。

政府:中国共产党黄石市委员会书记王建鸣黄石市人民政府市长杨晓波邮政编码:435000(435001--435008市区;435100大冶市;435200阳新县)方言:黄石话(西南官话区)、下陆、铁山话(北方方言区)、大冶、阳新话(赣语区)黄石经济技术开发区是湖北省黄石市直管国家级经济技术开发区,是继武汉经济技术开发区后湖北省第二个国家级经济技术开发区。

目前,中国共产党黄石市委员会、黄石市人民代表大会常务委员会、黄石市人民政府,市人民政府各局、室机关均迁往开发区团城山街道。

英语:China National Economic and Technical Development Zone of Huangshi建立时间:1950年8月21日规划面积:180平方公里辖区:3个街道、1个镇管理委员会:黄石市委常委、开发区管委会党委书记、主任胡超邮政编码:435002、435003、435111电话区号:0714车牌:鄂B黄石概况黄石市位于湖北省东南部,长江中游南岸,是我国中部地区重要的原材料工业基地和国务院批准的沿江开放城市,2007年被评为“全国百强城市”,先后获得“国家园林城市”、“水环境治理优秀范例城市”、“国家级创建创业型城市”、“全国科技进步示范市”称号和“全国水环境治理人居环境项目范例奖”。

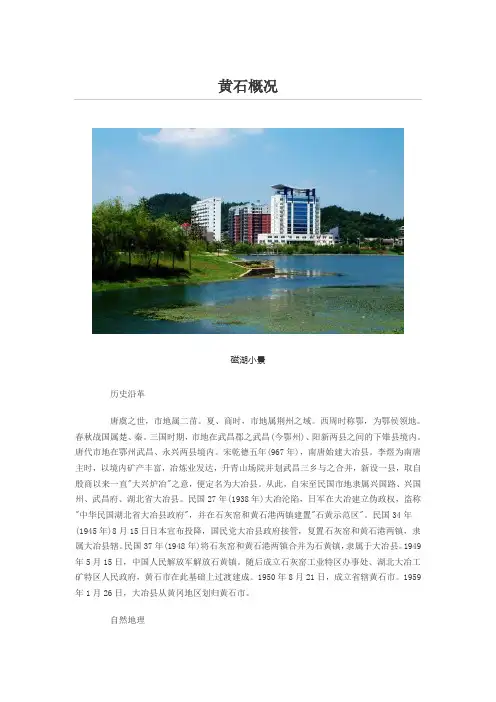

黄石概况磁湖小景历史沿革唐虞之世,市地属二苗。

夏、商时,市地属荆州之域。

西周时称鄂,为鄂侯领地。

春秋战国属楚、秦。

三国时期,市地在武昌郡之武昌(今鄂州)、阳新两县之间的下雉县境内。

唐代市地在鄂州武昌、永兴两县境内。

宋乾德五年(967年),南唐始建大冶县。

李煜为南唐主时,以境内矿产丰富,冶炼业发达,升青山场院并划武昌三乡与之合并,新设一县,取自殷商以来一直"大兴炉冶"之意,便定名为大冶县。

从此,自宋至民国市地隶属兴国路、兴国州、武昌府、湖北省大冶县。

民国27年(1938年)大冶沦陷,日军在大冶建立伪政权,盗称"中华民国湖北省大冶县政府",并在石灰窑和黄石港两镇建置"石黄示范区"。

民国34年(1945年)8月15日日本宣布投降,国民党大冶县政府接管,复置石灰窑和黄石港两镇,隶属大冶县辖。

民国37年(1948年)将石灰窑和黄石港两镇合并为石黄镇,隶属于大冶县。

1949年5月15日,中国人民解放军解放石黄镇。

随后成立石灰窑工业特区办事处、湖北大冶工矿特区人民政府,黄石市在此基础上过渡建成。

1950年8月21日,成立省辖黄石市。

1959年1月26日,大冶县从黄冈地区划归黄石市。

自然地理黄石市地处幕阜山北侧,为幕阜山向长江河床冲积平原,过渡地带,辖地内多低山。

境内较大的山有东方山、黄荆山、云台山、父子山、七峰山等,最高峰为阳新境内的七峰山主峰南岩岭,海拨860米,次高峰为大冶太婆尖,海拔839.9米,最低处为阳新境内的富水南城潭河床,海拨8.7米。

长江自北向东流过市境,北起鄂州市艾家湾,下迄阳新县天马岭,全长76.87公里,市境内主要水系有富水水系、大冶湖水系、保安湖水系、还有海口湖、磁湖、青山湖、三山湖、花马湖、葛湖、荆山源、上巢湖等水系。

最大的水系为阳新境内的富水水系,富水河发源于通山,由西向东,注入长江,全长196公里,流域面积5310平方公里,在市境内阳新长81公里。

黄石简介黄石,位于长江中游,是我国中部重要的原材料工业基地和港口城市。

1950年建市,为当时湖北省两个省辖市之一。

1993年,被国务院批准为沿江对外开放城市,此后相继开港、开口、开关。

1996年,又被国家批准为全国优化资本结构比照试点城市。

全国"双拥模范城"、"城市社区建设示范市"、省级文明城市。

现辖一市一县四区,总面积4630平方公里,其中,市区面积234平方公里,总人口252万,其中城市人口70万。

黄石,是华夏青铜文化的发祥地。

早在商周时期,我们的先人就在这里开采鼓铸,大兴炉冶,留下了蜚声中外的铜绿山古铜矿遗址。

19世纪80年代,两湖总督张之洞设立铁政局,在黄石建立大冶铁矿和炼铁厂,并成立中国历史上第一个钢铁联合企业--汉冶萍煤铁厂矿有限公司,揭开了近代中国冶金工业的第一章。

黄石,拥有曾号称"远东第一"的水泥企业。

1907年,慈禧太后御批兴建华记水泥厂。

如今的华新水泥股份有限公司已跨入全国重点企业行列。

改革开放以来,服装工业异军突起,涌现出了美尔雅等一批全国知名服装企业,"美尔雅"等服饰品牌驰名中外。

黄石,即将建设成为"中国卡都"。

依托捷德万达金卡、卡机具等项目,大力发展集研发、生产、销售于一体的卡特色产业,有望用五到十年的时间建成"黄石〃中国卡都"。

黄石物华天宝,人杰地灵,建设和发展日新月异。

一是优越的地理区位。

地处鄂东城市群的东端,北靠大武汉,面向鄂东南及鄂赣皖豫四边地区的广阔腹地,区域中心地位日渐突出。

二是便捷的交通条件。

公、铁、水路四通八达,国、省干道纵横交织,长江大桥连接南北,沪蓉高速成公路穿越而过。

三是丰富的矿产资源。

素有"江南聚宝盆"之称,拥有4大类64种矿藏,其品位之多、储量之丰、品位之高、价值之大为国内少有、世界少见。

四是雄厚的大工业基础。

2018年中考黄石历史资料一、黄石地区的历史沿革我们的家乡黄石市,位于长江中游南岸,北依长江,南到咸宁,东邻江西,西接鄂州。

境内山峦起伏,河流纵横,湖泊密布,山青水秀。

它是我国长江中游的重要港口和沿江开放城市之一,长江黄金水道贯穿全境。

西有武黄高速公路与省会武汉相通,北有长江大桥与北岸相连,交通四通八达。

它资源丰富,是我国工业原料的重要基地。

它历史悠久,人杰地灵,人称镶嵌在长江中游南岸的一颗明珠。

解放前,黄石港、石灰窑是隶属大冶县的两个小镇。

解放后,建立了黄石工矿特区(包括下陆、铁山)。

1950年8月,在黄石工矿特区的基础上设立了省辖黄石市。

黄石市现在共辖大冶市、阳新县和黄石港、西塞山、下陆、铁山等四区和高新技术开发区,总面积为4887平方公里,人口约240万。

其中市区面积189平方公里,市区人口约58万,是湖北省的第二大城市。

黄石地区是中华民族的发祥地之一,它的历史可追溯到远古时代。

1971年冬,在大冶章山石龙头发现了旧石器时代的古人类生活遗址。

说明远在三、四十万年以前,我们的祖先就在这里栖息。

新石器时代的遗址在大冶、阳新均有多处发现,说明黄石地区古代文明的悠久灿烂和丰富多彩。

黄石地区在夏、商属荆州。

西周和东周时,这里属楚国。

周夷王八年(约公元前880年),楚熊渠称王,兴兵攻占了鄂(今鄂州、大冶、阳新一带),立他的儿子熊红为鄂王,建都鄂王城。

据考证,今大冶西畈乡胡彦村发现的古城遗址,就是当年的鄂王城。

秦统一后,分楚地为四郡,这一地区属南郡。

公元前201年,汉高祖刘邦分南郡,设置江夏郡,治14县,这一地区属下雉县,今阳新、大冶均属其管辖。

公元221年,占据江东的孙权在此设武昌郡,分下雉县为下雉、阳新二县,今大冶属下雉县,阳新正式设县,两县均属武昌郡。

东晋末年(公元412年),将下雉县并入阳新,属武昌郡。

直到南朝,这一地区均属武昌郡阳新县管辖。

隋文帝开皇九年(公元589年),改江夏郡为鄂州,设富川县,废阳新并入富川县。

黄石市介绍黄石位于湖北省东南部,长江中游南岸,1950年8月建市,是新中国成立后湖北省最早设立的两个省辖市之一。

黄石是武汉城市圈副中心城市,华中地区重要的原材料工业基地,也是国务院批准的沿江开放城市。

全市现辖大冶市、阳新县和黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区四个城区以及一个国家级经济技术开发区,总面积4583平方公里,总人口260万,其中常住人口243万。

黄石有着深厚的工业文化底蕴和雄厚的工业基础,素有“青铜故里”、“钢铁摇篮”、“水泥故乡”和“服装新城”之称。

全市已形成冶金、建材、纺织等14个主导产业。

拥有湖北地市首家保税区:黄石(棋盘洲)保税物流中心。

[1]二、人口2010年11月1日零时第六次全国人口普查,2010年11月1日零时,全市常住人口为2429318人。

全市常住人口共有家庭户683236户,平均每个家庭户的人口为3.38人,比2000年第五次全国人口普查的3.84人减少了0.46人。

全市常住人口中,男性为1259260人,占总人口的51.84%;女性为1170058人,占总人口的48.16%。

总人口性别比由2000年第五次全国人口普查的110.57下降为107.62。

全市常住人口中,0-14岁的人口为422413人,占总人口的17.39%;15-64岁的人口为1817352人,占总人口的74.81%;65岁及以上的人口为189553人,占总人口的7.8%。

与第五次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降了8.65个百分点,15-64岁人口的比重上升了6.09个百分点,65岁及以上人口的比重上升了2.56个百分点。

[5]三、经济2011年地区生产总值(GDP)925.96亿元,按可比价格计算,比上年增长15.8%。

其中,第一产业增加值68.81亿元,增长4.6%;第二产业增加值577.56亿元,增长20.9%;第三产业增加值279.59亿元,增长10.1%。

三次产业比重为7.4:62.4:30.2,与上年相比,第一产业增加值占GDP比重下降0.4个百分点,第二产业增加值占GDP比重上升5.2个百分点,第三产业增加值占GDP比重下降4.8个百分点。

黄石与黄冈的历史渊源黄石与黄冈二市同属鄂东,以长江为天然界限,隔江相望。

秦代,黄石、黄冈同属衡山郡。

两汉时期,两市的大部分地域同属荆州刺史部江夏郡。

三国时期,黄冈属吴国扬州蕲春郡,黄石属吴国荆州江夏郡,二郡以长江为界。

西晋时期,两地仍大致以长江为界,黄冈大部属豫州弋阳郡(唯黄梅属扬州庐江郡),黄石属荆州武昌郡。

南北朝时期,两市同属郢州。

此后所属屡变,但直至清末,两市基本以长江为界,界限分明。

明初,黄冈分属黄州府、蕲州府管辖,洪武十一年(1378)起,黄冈、蕲春、等七县和蕲州,并属黄州府,称“黄州八属”。

1932年10月,英山县从安徽六安划入湖北,后属黄冈。

明清时期,黄石市地属武昌府管辖。

1949年5月,大冶县解放,大冶专区成立,专员公署驻大冶,辖大冶、鄂城、崇阳、通山、通城、咸宁、武昌、阳新8县。

1951年7月,中南军政委员会批准原沔阳专区所属嘉鱼、蒲圻2县划入大冶专区,大冶专区辖10县。

1949年6月,划大冶专区之大冶县东北一部,成立石灰窑工业特区,下辖石灰窑、黄石港两个集镇及铁麓、申五、长乐、下章四乡,直属中原临时人民政府管辖。

1950年8月,中央人民政府核准黄石建市,湖北省首个省辖地级市就此诞生(武汉当时直属于中南军政委员会)。

1950年7月,蕲春县江南属地牯牛洲划入大冶县,棋盘洲、李家洲划入阳新县。

1951年9月,蕲春县属湋源口下街东湖一带划入阳新。

1951年7月,划长江以北与黄石市区隔江相望的散花洲(明清时属蕲州卫,今属黄冈浠水)之一部,设立江北农场,归黄石市管辖,今为黄石港区江北管理区(江北工业园)。

1952年1月7日,中南军政委员会批准撤销大冶专区,大冶、阳新与鄂城一起划归黄冈专区管辖,其他7县划入孝感专区(后分属武汉和咸宁)。

1959年2月和1965年7月,大冶县和阳新县分别由黄冈专区划归黄石市和咸宁专区。

从黄石港、道士洑的集镇和码头形成之时起,江北浠水、蕲春等地与江南大冶的黄石港、石灰窑等地的联系就逐渐增多,黄石建市后联系更加紧密。

黄石市地理区位与城市发展一、黄石市区位因素1、自然地理区位地理位置:拥有“百里黄金地,江南聚宝盆”称号的黄石市位于湖北省东南部,长江中游南岸。

东北临长江,与浠水县、蕲春县、武穴市隔江相望,北接鄂州市,西靠武汉市江夏区,西南与咸宁市、通山县为邻,东南与江西省武宁县、瑞昌市接壤。

境内基本上(少数村没有)村村通公路,对外通往全国各地,沪蓉高速公路横贯市区北隅,上通渝蓉,下通宁沪;武(昌)黄(石)九(江)铁路,东连浙赣线,西接京广线;水路依托长江可出海对外交通便利,区位优势明显。

地形:黄石地形总的趋势是西南高,东北低,由西南向东北倾斜,地形破碎,局部地方形成不完整的山间盆地。

岗地坡度一般较为平缓,沿江一带标高较低。

延绵于湘江鄂赣三省边境的幕阜山脉,在阳新境内有大小山峰411座。

进入大冶,分为大同山(又称南山)、天台山、龙角山、云台山、茗山、黄荆山等去脉。

境内较大的山有东方山、黄荆山、云台山、父子山、七峰山等。

最高峰为阳新境内的七峰山主峰南岩岭,海拨867.7米(吴淞高度,下同),次高峰为大冶太婆尖,海拨840米,最低处为阳新境内的富水南城潭河床,海拨8.7米。

长江自北向东流过市境,北起与黄石接址的鄂州市杨叶乡艾家湾,下迄阳新县上巢湖天马岭,全长76.87公里。

市境内由富水水系、大冶湖水系、保安湖水系及若干干流、支流和258个大小湖泊组成本地区水系。

最大的水系为阳新境内的富水水系。

富水河发源于通山,由西向东,流入长江,全长196公里,流域面积5310平方公里,在市境内河段长81公里,流域面积2245平方公里。

大冶湖水系流域面积1339平方公里,保安湖水系流域面积570平方公里。

市境内河港纵横,湖泊、水库星罗棋布,大小河港有408条,其中5公里以上河港有146条,总河长1732公里。

湖泊258处,主要湖泊有11处,即:磁湖、青山湖、大冶湖、保安湖、网湖、舒婆湖、宝塔湖、十里湖、北煞湖、牧羊湖、海口湖,总承雨面积2469.76平方公里。

黄冈、黄石、黄梅,湖北东部为何有那么多“黄”字开头的城市?湖北省位于我国中部偏南,面积约19万平方公里,由12个地级市,1个州,3个省直辖的县级市(潜江、天门、仙桃),1个省直辖的林区(神农架林区)组成。

有人可能发现湖北省有一个奇特的现象,就是湖北省东部地区有很多地名都是以“黄”字开头的,包括地级市、市辖区、县,今天讲讲这个有趣的话题。

湖北省最大的“黄姓城市”是位于湖北省东部的黄冈市,北接河南省,东接安徽省,南接江西省,面积约1.74万平方公里。

黄冈的地形整体上为西低东高,东北部有大别山,西部靠近长江的地区以平原地形为主。

黄冈在全国的知名度可能不是特别大,没关系,咱们聊一位古人。

这位古人就是大名鼎鼎的苏轼,也就是苏东坡。

北宋神宗元丰二年(1079年),时任湖州知州的苏轼闹出一场惊天大案,这就是著名的乌台诗案。

有人认为苏轼写反诗,把苏轼往死里整。

与苏轼意见不合的王安石不但没有落井下石,反而出手救了苏轼一把。

苏轼死罪可免,活罪难逃,被朝廷贬为黄州团练副使,黄州就是现在的黄冈。

苏轼在黄州的经济非常紧张,经济压力非常大。

黄州知州知道苏轼无罪,不忍于苏轼的清苦,划出一块位黄州东门外的小山坡供苏轼耕种。

苏轼之所以自号东坡,就源于黄冈,可以说现在知道苏东坡的人远远大于知道苏轼的人。

苏轼在黄冈填了两阕著名的词,一阕是《定风波》,“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

……归去,也无风雨也无晴。

”一阕就是被后人称为横绝古今的《念奴娇-赤壁怀古》,“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

……人生如梦,一尊还酹江月。

”黄冈市的东南部有一个黄梅县,位于鄂皖赣三省交界处的长江北岸,隔江就是江西省九江市,战略地位非常突出。

之所以称黄梅县是因为境内有一座黄梅山,还有一条黄梅水,故于隋文帝开皇十八年(598年)设县。

你看到黄梅两个字会不会想到我国五大剧种之一的黄梅戏?你会说黄梅戏是安徽的主要地方曲种,确实如此,但另一个事实是安徽的黄梅戏实际上发源于湖北省黄梅县。

湖北省黄石市政区沿革唐虞之世,市地属二苗。

夏、商时,市地属荆州之域。

西周时称鄂,为鄂侯领地。

公元前887年(周夷王七年),楚王熊渠(子爵)攻杨粤至鄂(今鄂州、大冶,封其中子熊红为鄂王,市地为楚国鄂王辖地。

春秋战国属楚、秦。

公元前278年(秦昭襄王二十九年),分南郡竟陵以东及江南置江夏郡,从此鄂县南移属江夏,江夏郡统有鄂、下雉等14县,市地在鄂县境内。

221年(三国时期蜀汉章武元年、魏黄初二年),孙权自公安迁都于鄂(今鄂州),改鄂为武昌,并割鄂之南建阳新县,以武昌、下雉、阳新、柴桑、沙羡、浔阳六县为武昌郡,市地在武昌郡之武昌(今鄂州)、阳新两县之间的下雉县境内。

223年(魏黄初四年),孙权将郡治迁至夏口(今汉口)。

又改武昌郡为江夏郡,市地在江夏郡之武昌、阳新县境内。

280年(西晋太康元年),改江夏郡为武昌郡,以武昌、柴桑、鄂县、阳新、沙羡、沙阳、高陵等七县属地。

市地在武昌、鄂县、阳新三县境内。

不久,武昌与鄂县合并,仍为武昌县,市地在武昌、阳新两县境内。

317年(东晋元帝建武元年)江州由豫州移至武昌。

384年(至孝武帝太元九年),始移浔阳。

412年(安帝义熙八年),下雉县并入阳新县。

市地在武昌、阳新两县境内。

589年(南朝宋孝建元年),改阳新为富川,不久又改富川为永兴,市地在武昌、永兴两县境内。

梁置西陵县于此,后废。

唐代市地在鄂州武昌、永兴两县境内。

唐末,南方九国兴起,市地在吴国境内。

905年(唐哀帝天祐二年),吴王杨行密将永兴县和武昌划出一块地盘置青山场院,进行大规模采矿、开炉冶炼。

市地在吴国鄂州境内。

五代十国时市地在鄂州武昌县、永兴县境内,梁唐时属吴、晋、汉、后周北宋初时局南唐。

宋乾德五年(967年)以前。

李煜为南唐主时,以境内矿产丰富,冶炼业发达,升青山场院并划武昌三乡与之合并,新设一县,取自殷商以来一直“大兴炉冶”之意,便定名为大冶县。

从此,自宋至民国市地隶属兴国路、兴国州、武昌府、湖北省大冶县。

1927年(民国16年),大冶县是中国共产党领导的湘鄂赣革命根据地的一部分。

1930年成立大冶县苏维埃政府,先后隶属于湖北省鄂东革命委员会、湘鄂赣省苏维埃政府鄂东办事处,湘鄂赣省鄂东南苏维埃政府。

1932年(民国21年)国民政府在省、县之间设立湖北省行政督察专员公署,市地属湖北省第二专署大冶县;1938年改属第一专署。

1938年(民国27年)大冶沦陷,日军在大冶建立伪政权,盗称“中华民国湖北省大冶县政府”,并在石灰窑和黄石港两镇建置“石黄示范区”,国民党大冶县政府则流亡至毛铺等地。

1942年(民国31年),中国共产党领导的新四军五师14旅,在大冶、阳新、鄂城等地先后建立大鄂政务委员会、鄂大政务委员会、阳大政务委员会,统属于鄂南政务委员会领导。

1945年(民国34年)8月15日日本宣布投降,国民党大冶县政府接管,复置石灰窑和黄石港两镇,隶属大冶县辖。

1948年(民国37年)将石灰窑和黄石港两镇合并为石黄镇,隶属于大冶县。

1949年5月1日中国人民解放军解放石黄镇。

不久,经中原临时人民政府批准,设置湖北大冶特区办事处,直属中原临时人民政府。

同年l0月,成立湖北省大冶工矿特区人民政府。

1949年5月15日,中国共产党领导的中国人民解放军解放石灰窑、黄石港。

武汉市军事管制委员会命令:“任命本会物质接管部工业处副处长金实蓬兼任石灰窑工业特区特派员。

在该区设立特派员办事处,代表本会在黄石港、石灰窑、铁山等地执行工矿企业之接管任务,并负责领导该区之工业行政及地方行政。

” 1949年6月12日,由特派员金实蓬同志主持召开“武汉市军事管制委员会石灰窑工业特区特派员办事处”成立大会,宣告成立,开始办公,并张贴布告。

不久经中原临时人民政府批准,设置“湖北大冶特区办事处”,直属中原临时人民政府领导。

1949年9月29日,又经中原临时人民政府批准,撤销“湖北大冶特区办事处”。

1949年10月,经湖北省人民政府批准,设立特区人民政府,隶属大冶行政专员公署管辖。

(据查当时特区名称不标准,湖北省人民政府鄂民字第715号文为“石黄工矿特区”;特区本身的布告、文件和钤记均为“湖北省大冶工矿特区人民政府”)。

当时在市区设黄石港、石灰窑两镇公所,在农村设申五、长乐、下章、铁麓等四个乡人民政府。

1950年8月21日(据中央人民政府政务院未[马]代电)经中央人民政府政务院政行董字第83号电文核准,将石灰窑、黄石港工矿区合并为省辖市,并定名为黄石市,成立黄石市人民政府,由湖北省直辖。

1950年9月18日,市人民政府将原铁矿区、石矿区、煤矿区人民政府钤记缴销刊发黄石市第一、二、三人民政府钤记。

1950年12月,将风波港以东河口、汪仁铺、张克诚和铁山以西换绦桥(今还地桥镇)等两个区29个乡,统一划归大冶县管辖。

又将长乐、下章、申五、铁麓等四个乡随区划变更撤销。

在下陆新设置“黄石市郊区区公所”,郊区农村设沿湖、老鹳、荆山、西塞、下陆、铁山、庙宇、江余、肖铺、东方、马鞍、南岳、昌大、张湖等14个行政村。

1951年土地改革开始时,将14个行政村改名沿湖、老鹳、荆山、西塞、下陆、庙宇、江余、肖铺、东方、马鞍、南岳、昌大、张湖、铁山、石马等15个乡人民政府。

1951年1月,黄石市将张克诚(今罗家桥街办)、汪仁两区(29个乡)划归大冶县管辖。

1951年8月,撤销黄石港、石灰窑两镇公所。

新设立黄石港、胜阳港、上窑、下窑四个街人民代表会临时办事处。

1952年7月,经省人民政府批准,又新设黄石港、石灰窑、铁山三个镇公所,下设和平、民主、新市、建设、上窑、中窑、下窑、江边、车站、胜利、黄厂、黄石港、胜阳港、水上等14个街人民代表会临时办事处。

1953年6月,将原有15个乡调整合并为:建设、荆山、西塞、下陆、张湖、青湖、肖铺、大塘、东方等9个乡人民政府。

1954年元月,经湖北省人民政府批准,将鄂城县白沙乡划归我市管辖。

1955年3月21日,奉上级指示,将黄石市人民政府改名为“湖北省黄石市人民委员会”。

1955年3月28日,将石灰窑镇公所管辖的西塞乡划归市郊区领导。

1955年4月7日,经省人民政府批准,撤销铁山、黄石港、石灰窑三个镇公所,新设立7个街道办事处,并设立79个居民委员会。

如铁山街道办事处所属居委会:“得道湾、盛洪卿、东方铺、姜安村、岔路口、铁山铺、矿山里、工房里、新建里”;黄石港街道办事处所属居委会:“上港、人民街、沿江街、新街、凉亭山、王家坳、段家窑、统一街、沈家营、覆盆山”;胜阳港街道办事处所属居委会:“胜阳路、王家里、牛头山、南岳村、枫叶山、滨湖村、戴司湾、永胜路、交通路、建设南里”;陈家湾街道办事处所属居委会:“华记里、飞鹅山、沿湖路、龚家巷、联合村、五庙嘴、曹家嘴、南湖村”;石灰窑街道办事处所属居委会:“下窑街、江边街、桐厂、桐梓堡、红砖厂、滨江、新建里、太平庵、源建一、二里、中窑湾、新会场、民主街、八泉街、袁家仓、中仓、油铺湾、银行里、和平街、上窑街、老东井、联合里、新建路”;黄思湾街道办事处所属居委会:“建设村、工人一村、工人二村、东平一巷、东平二巷、西平巷、南平巷、黄厂街、田家墩、盛家湾、曹家湾、新市巷、团结巷、叶家塘、厂内巷、胜利村、新建村、新建一村、新建二村、新建三村、新建中村、桂竹坪”;水上办事处所属居委会:“黄石港水上、胜阳港水上”。

1955年6月,将白沙乡划归鄂城县管辖。

1955年11月,大冶县第5、9两区(汀祖、碧石渡)共30个乡划归鄂城县管辖。

1955年12月,大冶县的五、九两区划归鄂城县。

同时将鄂城县的晏公、谈桥两区和金牛镇划归大冶县管辖。

1956年4月13日,市人民政府根据“城市居民委员会组织条例”规定,结合本市情况,对街、乡区划的调整,按11000人设立一个街道办事处,山区按2500人,丘陵12000人设立一个乡的精神。

撤销水上办事处,在陈家湾、黄石港、胜阳港、石灰窑、黄思湾、铁山六个街道办事处的基数上增设中窑、曹家湾两个街道办事处。

铁山街道办事处所属农村,以盛洪卿为界,盛洪卿西南农村共有农业人口5000人,设立一个乡,撤销原农村得道湾、盛洪卿、东方铺、姜安村、岔路口、铁山铺等六个居民委员会;胜阳港所属南岳村(汽车公司附近)23户划归黄石港街道办事处,郊区各乡人民委员会区划调整:东方乡和下陆乡共6500人合并为下陆乡,肖铺乡和大塘乡共4600人合并为肖铺乡;荆山乡和张湖乡共5770人,合并为张湖乡;青湖乡所属五星农业合作社共3500人,合并为青湖乡;西塞乡共3500人不动,铁山农村增设为建设乡。

1957年元月,将大冶金桥、屏山、两塘三个乡各划一部份(6个合作社)合并设立长乐乡人民委员会。

同时在下陆工业区设立下陆街道办事处。

1958年元月,将鄂城花湖乡方家墩一带,永华九社(77户)划归黄石市,由青湖乡管理。

1958年5月,将下陆和铁山两个街道办事处合并为铁山街道办事处;胜阳港和陈家湾两个办事处合并为胜阳港街道办事处;石灰窑和中窑两个办事处合并为石灰窑街道办事处;黄思湾和曹家湾两个办事处合并为黄思湾街道办事处;黄石港街道办事处管理范围未变动。

1959年1月26日大冶县由黄冈地区划归黄石市管辖。

1959年2月,大冶县由黄冈地区划归黄石市管辖。

1959年5月,为了便于工作,将原下陆街道办事处从铁山街道办事处分出,另设置下陆街道办事处。

其它办事处均无变动。

1959年12月,经国务院批准,撤销大冶县建制,将大冶县的行政区域并入黄石市。

下设金牛、金山、铁山、湖山、城关、铜矿、大箕、港湖、下陆、红旗、红光等11个人民公社。

市委在大冶设立农工部专门领导农村工作。

市郊区公所,下设建设(铁山)、下陆、长乐、肖铺、张湖、青湖、西塞等七个乡人民委员会。

1961年元月30日,经市委同意,成立黄石港城市人民公社,下设西安路、黄石港、沈家营、枫叶山、海关山等五个管理区。

1961年8月28日,经市委同意,将下陆街道办事处属于郊区统一领导。

1961年9月,经市委同意,成立冶钢城市人民公社,下设石料山、陈家湾、黄思湾、石灰窑等四个管理区;成立铁山城市人民公社。

农村成立建设、东方、长乐、肖铺、张湖、青湖、西塞等七个人民公社。

1962年6月1日,经省人民委员会报国务院批准,恢复大冶县建置,仍属黄石市管辖。

1966年10月,经市人民委员会同意,将黄石港人民公社改名红升、红旗两个城市人民公社,将冶钢人民公社改名红光、红星、红卫三个城市人民公社。

1966年开展“文化大革命”后,市人民委员会的组织机构处于瘫痪。

1968年9月12日,经湖北省革命委员会批准,成立黄石市革命委员会。

1970年元月,经市革命委员会同意,将红卫人民公社改名为陈家湾区;红星人民公社改名为石灰窑区;红光人民公社改名为黄思湾区;红旗人民公社改名为胜阳港区;红升人民公社改名为黄石港区;红山人民公社合并市郊区东方人民公社,建立铁山区和下陆区。