抗真菌体外药敏MIC值

- 格式:xls

- 大小:77.50 KB

- 文档页数:13

药物敏感试验判断标准 mic药物敏感性试验判断标准Mic是药物敏感性试验中常用的标准之一。

它代表着最小抑菌浓度(Minimum Inhibitory Concentration),即能抑制菌株生长的最低浓度。

药物敏感性试验是评估细菌、真菌或其他微生物对某种抗生素或抗真菌药物的敏感性的常用方法之一,用于指导临床上的抗感染治疗。

本文将详细介绍Mic的定义、测定方法以及其在药物治疗中的意义。

一、Mic的定义Mic是指药物在试验条件下能够抑制细菌生长的最低浓度。

在药物敏感性试验中,通常使用微量稀释法来测定Mic。

微量稀释法是一种常用的半定量方法,通过逐渐稀释药物溶液来确定能够抑制菌株生长的最小药物浓度。

Mic的值越小,意味着细菌对药物的敏感性越高。

二、Mic的测定方法1. 罗氏法(Broth dilution method):将不同浓度的药物加入含有培养基的试管中,接种细菌,培养一定时间后观察细菌生长情况。

通过观察菌落的形成与否来确定Mic。

2. 珠光法(E-test):将含有药物梯度的试纸片放置在含有细菌的琼脂平板上,培养一定时间后观察试纸片上的菌落生长与否。

根据试纸片上药物浓度梯度的一侧出现菌落的最后一个点,结合标尺上的数值,确定Mic。

3. 剂量杯法(Cup method):将不同浓度的药物加入含有琼脂基质的杯中,接种细菌,培养一定时间后观察细菌生长情况。

通过观察药物浓度对细菌生长的抑制效果来确定Mic。

以上三种Mic测定方法各有优缺点,临床上根据具体情况选择合适的方法进行药物敏感性试验。

三、Mic的临床意义Mic值是临床上选择合适药物进行治疗的重要指标之一。

根据Mic值的不同,通常将药物分为以下几个分类:1. 敏感:当Mic值较低时,说明细菌对药物敏感,拟合适的治疗药物。

2. 中介:当Mic值介于敏感和耐药之间时,表示细菌对药物的敏感性较差,治疗时需慎重考虑。

3. 耐药:当Mic值较高时,说明细菌对药物耐药,该药物对细菌已失去或极低的抑菌作用,应避免使用。

体外药效学mic全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:体外药效学(Pharmacokinetics)是药理学的一个重要分支领域,研究药物在体外的吸收、分布、代谢和排泄等过程。

而在体外药效学中一个重要的参数便是最小抑菌浓度(MIC)。

MIC是指荤素对于病原体最小有效浓度,它是一种衡量药物对细菌、真菌等病原体杀灭作用的关键参数。

通常来说,药物的MIC值越低,其对病原体的杀菌作用越强。

在药物研究和临床应用中,科学家们往往会通过测定MIC值来评估一种药物的抗生活性,从而确定其治疗效果。

在体外药效学中,确定MIC值通常需要进行一系列试验。

首先是确定药物的最小浓度范围,然后将不同浓度的药物添加到培养基中,培养待测的微生物。

通过观察微生物生长情况,最终确定最小有效浓度。

通过这种方法,科学家们可以获得药物与微生物之间的相互作用信息,有助于指导药物的合理使用和临床治疗。

除了MIC值,药物的体外半衰期(t1/2)也是体外药效学的重要参数之一。

半衰期是指在体内或体外中,药物浓度降低为原来的一半所需的时间。

半衰期长短直接影响到药物的剂量和使用频率。

一般来说,半衰期越短,药物排泄速度越快,需要更频繁的给药以维持治疗效果。

而半衰期越长,药物在体内的停留时间越长,一般来说,给药频率则可以减少。

在体外药效学中,还有一些重要的参数如药物的体外代谢(DM)、体外分布(VD)、药物浓度与药效学效应的关联等等。

这些参数不仅有助于科学家们了解药物在体内的作用机制,还能为临床药物的合理使用提供重要的参考依据。

MIC是体外药效学中的重要概念之一,是评估药物抗生活性的重要参数。

科学家们通过测定MIC值可以评估一种药物对病原体的杀灭作用,从而优化治疗方案。

体外药效学中的其他参数如半衰期、代谢、分布等也对药物的合理使用和疗效评估起着重要的作用。

随着药物研究和临床应用的不断发展,体外药效学将继续为我们提供更多更准确的药物信息,为提高临床治疗效果做出贡献。

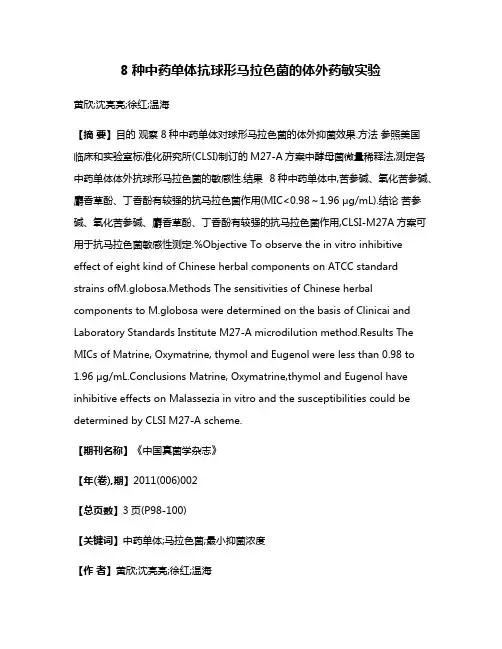

8种中药单体抗球形马拉色菌的体外药敏实验黄欣;沈亮亮;徐红;温海【摘要】目的观察8种中药单体对球形马拉色菌的体外抑菌效果.方法参照美国临床和实验室标准化研究所(CLSI)制订的M27-A方案中酵母菌微量稀释法,测定各中药单体体外抗球形马拉色菌的敏感性.结果 8种中药单体中,苦参碱、氧化苦参碱、麝香草酚、丁香酚有较强的抗马拉色菌作用(MIC<0.98~1.96 μg/mL).结论苦参碱、氧化苦参碱、麝香草酚、丁香酚有较强的抗马拉色菌作用,CLSI-M27A方案可用于抗马拉色菌敏感性测定.%Objective To observe the in vitro inhibitive effect of eight kind of Chinese herbal components on ATCC standard strains ofM.globosa.Methods The sensitivities of Chinese herbal components to M.globosa were determined on the basis of Clinicai and Laboratory Standards Institute M27-A microdilution method.Results The MICs of Matrine, Oxymatrine, thymol and Eugenol were less than 0.98 to 1.96 μg/mL.Conclusions Matrine, Oxymatrine,thymol and Eugenol have inhibitive effects on Malassezia in vitro and the susceptibilities could be determined by CLSI M27-A scheme.【期刊名称】《中国真菌学杂志》【年(卷),期】2011(006)002【总页数】3页(P98-100)【关键词】中药单体;马拉色菌;最小抑菌浓度【作者】黄欣;沈亮亮;徐红;温海【作者单位】同济大学附属同济医院皮肤科,上海200065;同济大学附属同济医院皮肤科,上海200065;第二军医大学长征医院皮肤科,上海200003;第二军医大学长征医院皮肤科,上海200003【正文语种】中文【中图分类】R379.9马拉色菌是人体和其他温血动物皮肤表面的条件致病性真菌,与该菌有关的疾病较多包括花斑糠疹、马拉色菌毛囊炎、脂溢性皮炎、特应性皮炎等,因涉及病种较多,对其治疗也越来越受到重视。

抗生素最低抑菌浓度(MIC)和半数抑菌浓度(MIC)测定方法抗生素最低抑菌浓度(MIC)和半数抑菌浓度(MIC)测定方法常量肉汤稀释法1.1抗菌药物贮存液制备抗菌药物贮存液浓度不应低于1000μg/ml(如1280μg/ml)或10倍于最高测定浓度。

溶解度低的抗菌药物可稍低于上述浓度。

抗菌药物直接购自厂商或相关机构。

所需抗菌药物溶液量或粉剂量可公式进行计算。

例如:需配制100 ml浓度为1280μg/ml的抗生素贮存液,所用抗生素为粉剂,其药物的有效力为750μg/mg。

用分析天平精确称取抗生素粉剂的量为182.6 mg。

根据公式计算所需稀释剂用量为:(182.6mg×750μg/ml)/1280μg/ml=107.0ml,然后将182.6 mg抗生素粉剂溶解于107.0ml稀释剂中。

制备抗菌药物贮存液所用的溶剂和稀释剂见表5。

配制好的抗菌药物贮存液应贮存于-60℃以下环境,保存期不超过6个月。

1.2.药敏试验用抗菌药物浓度范围根据NCCLS抗菌药物敏感性试验操作标准,药物浓度范围应包含耐药、中介和敏感分界点值,特殊情况例外。

1.3.培养基NCCLS推荐使用Mueller-Hinton(MH)肉汤,pH7.2~7.4。

需氧菌及兼性厌氧菌在此培养基中生长良好。

在测试葡萄球菌对苯唑西林的敏感性时,应在肉汤中加入2%(W/V)氯化钠,按制造厂家的要求配制需要量的MH肉汤。

嗜血杆菌属菌使用HTM肉汤,肺炎链球菌和其它链球菌使用含2%~5%溶解马血的MH肉汤。

1.4.接种物的制备有2种方法配制接种物,一是细菌生长方法,用接种环挑取形态相似待检菌落3-5个,接种于4-5ml的水解酪蛋白(MH)肉汤中,35℃孵育2-6h。

增菌后的对数生长期菌液用生理盐水或MH肉汤校正浓度至0.5麦氏比浊标准,约含1~2×108CFU/ml。

二是直接菌落悬液配制法,对某些苛养菌,如流感嗜血杆菌、淋病奈瑟菌和链球菌及甲氧西林耐药的葡萄球菌等菌株,推荐直接取培养18~24h的菌落调配成0.5xx比浊标准的菌悬液。

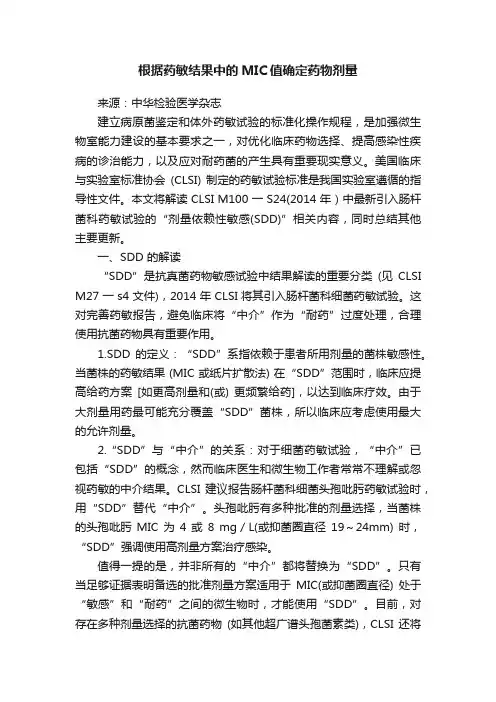

根据药敏结果中的MIC值确定药物剂量来源:中华检验医学杂志建立病原菌鉴定和体外药敏试验的标准化操作规程,是加强微生物室能力建设的基本要求之一,对优化临床药物选择、提高感染性疾病的诊治能力,以及应对耐药菌的产生具有重要现实意义。

美国临床与实验室标准协会(CLSI) 制定的药敏试验标准是我国实验室遵循的指导性文件。

本文将解读 CLSI M100 一 S24(2014 年)中最新引入肠杆菌科药敏试验的“剂量依赖性敏感(SDD)”相关内容,同时总结其他主要更新。

一、SDD 的解读“SDD”是抗真菌药物敏感试验中结果解读的重要分类(见CLSI M27 一 s4 文件),2014 年 CLSI 将其引入肠杆菌科细菌药敏试验。

这对完善药敏报告,避免临床将“中介”作为“耐药”过度处理,合理使用抗菌药物具有重要作用。

1.SDD 的定义:“SDD”系指依赖于患者所用剂量的菌株敏感性。

当菌株的药敏结果 (MIC 或纸片扩散法) 在“SDD”范围时,临床应提高给药方案[如更高剂量和(或) 更频繁给药],以达到临床疗效。

由于大剂量用药最可能充分覆盖“SDD”菌株,所以临床应考虑使用最大的允许剂量。

2.“SDD”与“中介”的关系:对于细菌药敏试验,“中介”已包括“SDD”的概念,然而临床医生和微生物工作者常常不理解或忽视药敏的中介结果。

CLSI 建议报告肠杆菌科细菌头孢吡肟药敏试验时,用“SDD”替代“中介”。

头孢吡肟有多种批准的剂量选择,当菌株的头孢吡肟MIC 为4 或8 mg/L(或抑菌圈直径19~24mm) 时,“SDD”强调使用高剂量方案治疗感染。

值得一提的是,并非所有的“中介”都将替换为“SDD”。

只有当足够证据表明备选的批准剂量方案适用于MIC(或抑菌圈直径) 处于“敏感”和“耐药”之间的微生物时,才能使用“SDD”。

目前,对存在多种剂量选择的抗菌药物(如其他超广谱头孢菌素类),CLSI 还将检测其是否可使用“sDD”标准。

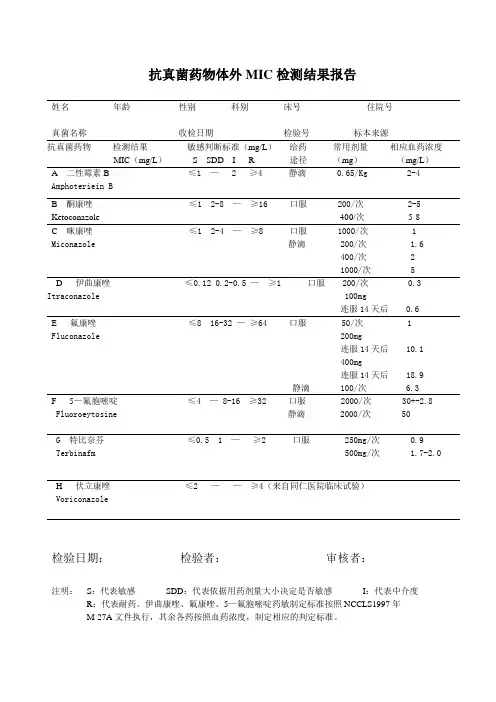

抗真菌药物体外MIC检测结果报告姓名年龄性别科别床号住院号真菌名称收检日期检验号标本来源抗真菌药物检测结果敏感判断标准(mg/L)给药常用剂量相应血药浓度MIC(mg/L)S SDD I R 途径(mg)(mg/L)A二性霉素B ≤1 — 2 ≥4 静滴 0.65/Kg 2-4 Amphoteriein BB 酮康唑≤1 2-8 —≥16 口服 200/次 2-5 Ketoconazole 400/次5-8C 咪康唑≤1 2-4 —≥8 口服 1000/次 1Miconazole 静滴 200/次 1.6400/次 21000/次 5D 伊曲康唑≤0.12 0.2-0.5 —≥1 口服 200/次 0.3 Itraconazole 100mg连服14天后 0.6E 氟康唑≤8 16-32 —≥64 口服 50/次 1Fluconazole 200mg连服14天后 10.1400mg连服14天后 18.9静滴 100/次 6.3F 5—氟胞嘧啶≤4 — 8-16 ≥32 口服 2000/次 30+-2.8Fluoroeytosine 静滴 2000/次 50G 特比奈芬≤0.5 1 —≥2 口服 250mg/次 0.9Terbinafm 500mg/次 1.7-2.0H 伏立康唑≤2 ——≥4(来自同仁医院临床试验)Voriconazole检验日期:检验者:审核者:注明:S:代表敏感SDD:代表依据用药剂量大小决定是否敏感I:代表中介度R:代表耐药。

伊曲康唑、氟康唑、5—氟胞嘧啶药敏制定标准按照NCCLS1997年M-27A文件执行,其余各药按照血药浓度,制定相应的判定标准。

真菌体外药物敏感试验简介刘根焰,赵旺胜南京医科大学第一附属医院医学检验科/南京医科大学检验系, 南京 210029 随着移植、肿瘤和免疫缺陷患者的增多,侵袭性真菌感染(Invasive fungal infections ,IFI)病例也明显增加;随着临床真菌耐药性的出现,经验性抗真菌治疗越来越困难;随着新的抗真菌药物不断投入临床,传统的抗真菌药物敏感试验标准已难以覆盖。

诸多因素都要求临床微生物室真菌药物敏感试验能够与时俱进。

然而,当前国内临床微生物室真菌药物敏感试验开展的情况却不容乐观,首先表现在开展这项临床服务的实验室少,多局限于少数教学医院;其次,各个实验室采用的方法参差不齐,相互之间的结果可比性差。

为此,本文将介绍临床真菌药物敏感试验的标准参考方法和市场上关于真菌药物敏感试验的仪器和试剂,希望有助于各级医院临床真菌药物敏感试验的规范化开展。

1.真菌体外药物敏感试验的基本概念1.1 常见抗真菌药物介绍开展真菌药物敏感试验前提是了解抗真菌药物的基本知识,包括分类、作用机制及抗真菌特性,见表1[1]。

对于不能从上述特性中推断出药物敏感性结果的部分进行体外药物敏感试验。

表1 常见抗真菌药物简介分类代表药物作用机制抗真菌作用多烯类两性霉素B 直接和细胞膜上的麦角固醇结合,导致细胞膜对单价和二价阳离子的通透性增加而导致细胞死亡。

对念珠菌、隐球菌、球孢子菌、孢子丝菌、芽生菌、毛霉菌和大部分曲霉敏感,对土曲霉、构巢曲霉、Aspergillus fumigateaffinis 和Aspergillus lentulus天然耐药。

三唑类酮康唑氟康唑伊曲康唑伏立康唑通过抑制真菌细胞色素P450 依赖的-羊毛甾醇14α-去甲基化酶作用,导致麦角固醇合成受阻氟康唑抗菌谱窄,对大多数念珠菌、隐球菌有效,对曲霉无抑制活性,对克柔念珠菌天然耐药;伊曲康唑较氟康唑抗菌谱宽,并对曲1泊沙康唑舍他康唑霉有抑制作用;伏立康唑较氟康唑抗菌谱宽,并对曲霉、镰刀菌和其它透明丝孢霉有抑制作用;泊沙康唑抗菌谱最宽,对念珠菌,曲霉、镰刀菌、接合菌和其它透明丝孢有效;舍他康唑主要对皮肤癣菌和念珠菌抗菌活性较强烯丙胺类特比萘芬萘替芬抑制角鲨烯环氧化酶而干扰麦角固醇的生物合成。

抗菌肽(Antimicrobial Peptides,简称AMPs)是一类天然产生的具有抗菌活性的小分子肽链。

抗菌肽效价的技术指标可以涉及多个方面,以下是一些技术指标:

1.最小抑菌浓度(Minimum Inhibitory Concentration,MIC):MIC是指在体外试验条件

下,抗菌肽对特定菌株最低有效抑制生长的浓度。

较低的MIC值表示抗菌肽具有更强的抑菌活性。

2.最小杀菌浓度(Minimum Bactericidal Concentration,MBC):MBC是指在体外试验条

件下,抗菌肽对特定菌株最低能够杀灭菌落的浓度。

MBC值通常高于MIC值。

3.杀菌时间:衡量抗菌肽杀灭菌落所需的时间,通常与抗菌肽的浓度和菌株有关。

4.抗菌谱:描述抗菌肽对不同种类细菌、真菌等微生物的抑制或杀菌能力,可以是广谱

或窄谱。

5.细胞毒性:衡量抗菌肽对宿主细胞的毒性,以及其对细胞膜的影响。

6.稳定性:抗菌肽在不同环境中(如酸碱度、温度等)的稳定性,影响其在实际应用中

的持久性和效果。

7.耐药性:评估微生物对抗菌肽的耐药性,判断其长期使用的可行性。

8.抗菌机制:揭示抗菌肽与微生物相互作用的机制,如穿孔细菌膜、破坏细胞膜等。

9.生物活性测定:包括细菌溶解试验、静态微量抑制试验等实验,用于评估抗菌肽的活

性。

以上指标会因抗菌肽的种类、应用领域以及具体的研究目的而有所不同。

在评价抗菌肽的效价时,通常需要进行多种技术指标的综合分析,以确保全面了解其抗菌活性和应用潜力。

第1篇本次实验旨在探究不同抗真菌药物对致病性外瓶霉的敏感性,为临床正确用药提供理论依据。

实验采用微量稀释法,对13株皮炎外瓶霉、17株甄氏外瓶霉、13株丛梗孢外瓶霉、10株棘状外瓶霉及4株威尼克外瓶霉进行药物敏感性测试,所研究的药物包括伊曲康唑、氟康唑、酮康唑、二性霉素B及5-氟胞嘧啶。

一、实验结果1. 致病性外瓶霉对不同抗真菌药物的敏感性存在差异。

2. 二性霉素B对各类外瓶霉的抑菌效果均较好,最小抑菌浓度(MIC)较低。

3. 伊曲康唑对各类外瓶霉的抑菌效果次之,MIC较二性霉素B略高。

4. 氟康唑对各类外瓶霉的抑菌效果较差,MIC较高。

5. 酮康唑对各类外瓶霉的抑菌效果最差,MIC最高。

6. 5-氟胞嘧啶对各类外瓶霉的抑菌效果与氟康唑相似,MIC较高。

二、结论1. 二性霉素B是治疗致病性外瓶霉感染的首选药物,具有较高的疗效和安全性。

2. 伊曲康唑可作为二性霉素B的替代药物,但在治疗过程中需密切监测病情变化。

3. 氟康唑和酮康唑对致病性外瓶霉的抑菌效果较差,不推荐作为首选药物。

4. 5-氟胞嘧啶可作为氟康唑和酮康唑的替代药物,但在治疗过程中需密切监测病情变化。

5. 在临床用药过程中,应根据患者的具体情况和病原菌的药物敏感性,合理选择抗真菌药物。

6. 本实验结果为临床抗真菌药物的应用提供了理论依据,有助于提高治疗效果,降低耐药性。

7. 在今后的研究中,可进一步探讨不同药物联合应用对致病性外瓶霉的抑制作用,以期为临床治疗提供更多选择。

8. 同时,应加强对病原菌耐药性的监测,及时发现并应对耐药性问题的出现。

总之,本次实验结果为临床抗真菌药物的应用提供了有益参考,有助于提高治疗效果,降低耐药性,为患者提供更好的医疗服务。

第2篇一、实验背景随着抗生素的广泛应用,细菌耐药性问题日益严重。

为了解我国致病菌的耐药情况,本研究采用微量稀释法,对某医院临床分离的13株皮炎外瓶霉、17株甄氏外瓶霉、13株丛梗孢外瓶霉、10株棘状外瓶霉及4株威尼克外瓶霉进行了抗真菌药物敏感性试验,旨在为临床合理用药提供依据。

mic药理学名词解释

MIC(minimum inhibitory concentration)是指抑制细菌生长所需的药物浓度最低值,是衡量抗菌药物抗菌活性的指标。

在临床实践中,MIC值可以帮助医生选择适当的抗菌药物来治疗感染疾病。

MIC的测定通常是在实验室中进行的,通过将不同浓度的抗菌药物加入到细菌培养基中,观察细菌的生长情况来确定MIC值。

MIC值越低,说明抗菌药物的抗菌活性越强,对细菌的抑制效果也越好。

在使用MIC值时,还需要考虑抗菌药物的溶解度、pH值、抗生素后效应等因素,以及感染部位的特点、患者年龄、病情严重程度等因素,综合评估抗菌药物的疗效和安全性。

MIC的医学术语一、MIC定义MIC,全称为最小抑菌浓度,是衡量抗菌药物对病原体杀菌效果的重要指标。

它是指能够抑制培养基内细菌生长的最低药物浓度。

MIC是抗菌药物效力的重要参考,其值越低表示药物对病原体越有效。

在临床实践中,根据MIC值,可以将细菌分为敏感、中介和耐药三种类型,为临床医生选择合适的抗菌药物提供依据。

二、MIC在临床上的意义MIC在临床上具有重要的指导意义。

首先,它可以帮助医生了解和掌握病原体对各种抗菌药物的敏感性和耐药性,从而为患者选择最合适的药物。

其次,MIC可以预测抗菌药物的治疗效果,帮助医生制定合适的治疗方案,减少不必要的药物使用和预防耐药性的产生。

最后,通过监测MIC的变化,可以了解病原体抗菌药物耐药性的发展趋势,为抗菌药物的研发和使用提供重要参考。

三、如何降低MIC值,提高抗菌效果降低MIC值是提高抗菌效果的关键之一。

为了达到这个目的,可以采取以下措施:1.优化抗菌药物的给药方案:根据病原体和抗菌药物的特性,制定个性化的给药方案,包括药物的种类、剂量、给药途径和时间间隔等。

通过调整给药方案,可以提高药物在感染部位的浓度,从而提高抗菌效果。

2.联合用药:联合使用不同种类的抗菌药物可以降低MIC值,提高抗菌效果。

联合用药可以同时作用于病原体的多个靶点,从而增强抗菌作用。

3.开发新的抗菌药物:针对耐药性严重的病原体,需要开发新的抗菌药物。

新药物的研发应该注重创新性和实用性,以满足临床对高效、安全、方便的抗菌药物的需求。

4.加强抗菌药物的管理:建立和完善抗菌药物的管理制度,加强抗菌药物的合理使用和监管。

通过提高医生和患者对抗菌药物的认知和理解,减少不必要的药物使用和滥用,从而降低耐药性的产生。

四、MIC值与耐药性的关系MIC值与耐药性之间存在密切关系。

一般来说,当病原体的MIC值低于临床治疗浓度时,通常认为该病原体对该抗菌药物敏感,治疗效果较好。

而当病原体的MIC值高于临床治疗浓度时,则认为该病原体对该抗菌药物耐药,治疗效果较差。

MIC值药敏报告对临床用药的意义在药物的PK/PD理论中,很重要的概念是抗菌药物的MIC值,但目前大多数临床医生看药敏报告时,只关注什么药是敏感,什么药是耐药,很少关注MIC值。

那么临床抗感染治疗过程中,MIC值对优化给药方案,促进临床科学用药究竟有什么意义呢?一、MIC值及PK/PD的概念MIC值是指,在与微生物生长速率有关的特定时间间隔内(通常指18-24小时),能够抑制肉眼可见被测菌生长的最低药物浓度。

简单地说,MIC值即药物针对某种细菌的最低抑菌浓度。

MIC值越低,该药物治疗的成功率越高。

PK(药代动力学)和PD(药效动力学)是药理学的两个重要参数。

PK为药物在体内的吸收、分布、代谢与排泄;而PD则为药物剂量对药效的影响以及药物对临床疾病的效果。

二、MIC值的建立对PK/PD理论实施的意义抗菌药物根据其PK/PD特点,分为浓度依赖型和时间依赖型。

其中,浓度依赖型抗菌药物的PK/PD参数为Cmax/MIC或AUC24/MIC。

时间依赖型抗菌药物的PK/PD参数为T〉MIC(短PAE者)或AUC24/MIC (长PAE者)。

我们可以看到,无论是浓度依赖型还是时间依赖型,评价其药物效能的理论中MIC值均不可或缺。

例如,使用β-内酰胺类抗菌药物时,应保证其浓度达到4-5倍的MIC值,此时杀菌效果最佳,再增加药物的浓度,杀菌效果不能进一步增加,反而增加毒副作用。

同时,β-内酰胺类抗菌药物的杀菌效果还依赖于浓度大于MIC值的时间,即参数T〉MIC,通常此时间为给药间隔的40%-60%时,能够获得最好的疗效。

基于以上两个方面,我们便能够获得该药物针对某一细菌的单次给药剂量及给药间隔。

药品说明书中的给药推荐方案便是针对以上理论而建立的。

不仅如此,药敏试验中折点(确定S、R、I的界限)的建立也要同时考虑到药物针对细菌的MIC的具体分布和药物在人体中的药代动力学和药效动力学参数(及PK/PD)。

三、MIC值药敏报告对临床用药的意义既然说明书中已经存在针对不同病种或细菌的给药方案,药敏试验报告中S、R、I的建立也遵循了MIC值及PK/PD理论,我们为什么还要获得不同药物针对某细菌的MIC值?重要的原因在于MIC与PK/PD在不同人群、不同细菌、不同病种中体现时,均为变量,而非常量。