4.2直线射线线段第二课时

- 格式:ppt

- 大小:1.32 MB

- 文档页数:19

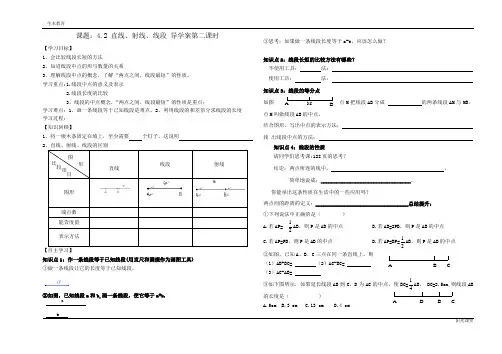

生本教育课题:4.2 直线、射线、线段 导学案第二课时【学习目标】1、会比较线段长短的方法2、知道线段中点的形与数量的关系3、理解线段中点的概念,了解“两点之间,线段最短”的性质。

学习重点:1.线段中点的意义及表示 2.线段长度的比较3、线段的中点概念,“两点之间,线段最短”的性质是重点;学习难点:1、画一条线段等于已知线段是难点。

2、利用线段的和差倍分求线段的长度 学习过程: 【知识回顾】1、将一根木条固定在墙上,至少需要 个钉子,这说明2、直线、射线、线段的区别【自主学习】知识点1:作一条线段等于已知线段(用直尺和圆规作为画图工具) ①做一条线段让它的长度等于已知线段。

②如图,已知线段a 和b,画一条线段,使它等于a+b.③思考:如果做一条线段长度等于a-b ,应该怎么做?知识点2:线段长短的比较方法有哪些?不使用工具: 法: 使用工具: 法: 知识点3:线段的等分点如图 点M 把线段AB 分成 的两条线段AM 与MB ,点M 叫做线段AB 的中点。

结合图形,写出中点的表示方法:找 出线段中点的方法:知识点4:线段的性质请同学们思考课:128页的思考?结论:两点所连的线中, , 简单地说成:__________________________________。

你能举出这条性质在生活中的一些应用吗?两点间的距离的定义:___________________________________总结提升: ①下列说法中正确的是( )A.若AP=12AB ,则P 是AB 的中点 B.若AB=2PB ,则P 是AB 的中点 C.若AP=PB ,则P 是AB 的中点 D.若AP=BP=12AB ,则P 是AB 的中点②如图,已知A 、B 、C 三点在同一条直线上,则 (1)AB+BC= (2)AC-BC= (3)AC-AB=③如下图所示,如果延长线段AB 到C ,D 为AC 的中点,使BC=14AB , DC=2.5cm,则线段AB 的长度是( )A.5cmB.3 cmC.13 cmD.4 cmab M B ABCABCD生本教育阳光课堂④已知线段AB=5cm,(1)在线段AB 上画线段BC=3 cm ,并求线段AC 的长(2)在直线AB 上画线段BC=3 cm ,并求线段AC 的长当堂检测:1、数轴上表示整数的点称为整点,某数轴的单位长度是1厘米,若在这个数轴上随意画一条长15厘米的线段AB ,则AB 盖住的整数点的个数共有( )个 A .13或14个 B.14或15个 C.15或16个 D.16或17个2、如图,从A 到B 最短的路线是( ) A 、A —G —E —B B 、A —C —E —B C 、A —D —G —E —B D 、A —F —E —B3、点A 、B 、C 是直线AB 上的三点,已知线段AB=10cm , BC=4cm ,M 是线段AC 的中点,则AM= cm 。

人教版-数学-七年级上册-《4.2.2直线射线线段(二)》教案第二课时教案【设计思想】探索是人类思维中最活跃、最生动、最富有魅力的活动,探索的结果往往导致问题解决和新的发现。

无论是布鲁纳主张的发现法,还是玻利亚倡导的数学启发法,其精髓都是重在让学生学会探索、学会发现。

为此,在线段大小比较的教学中,像布鲁纳所倡导的,不是把学习材料直接呈现给学生,而是给出一些提示性的线索,把教材内容组织成一定的尝试层次,通过问题启发、做一做、想一想、试一试、议一议等方式,让学生自己通过积极主动地探索活动来学习知识、掌握策略、提高学生实践、探索能力。

教师把抽象的线段性质及线段大小比较方法的研究转化为具体的实验操作,让学生在教学情境中进行实验,主动地去发现、分析和解决问题。

借助于多媒体演示、实物等,学生凭借几何直觉对所要讨论的问题有了直观的感性认识,在自己动手实践,小组合作学习的基础上,发现“两点之间,线段最短”的性质。

设计的数学活动:比较两位同学的身高,让学生在实际问题解决中体验抽象的线段大小比较,使学生成为探究知识的主体,在自主学习,合作交流中发现各种比较线段大小的方法。

【教学目标】1.结合图形认识线段间的数量关系,学会比较线段的大小;2.利用丰富的活动情景,让学生体验到“两点之间,线段最短”的性质,并能初步应用。

3.知道两点间的距离和线段中点的含义。

【重点和难点】重点:线段大小的比较,线段的性质。

难点:线段中点、三等分点、四等分点的表示方法及运用是难点。

【教学准备】棉线、中国地图、多媒体课件。

【教学过程】一.创设情境,激发兴趣baba ba如果不能,该如何比较线段a、b的长短?教师问而不答,给学生留下悬念,激发学生探求欲望。

让学生进一步根据生活常识思考:怎样比较两个同学的高矮?学生会很自然地想到:让两人站在同一平地上,脚底平齐,观看两人的头顶,直接比出高矮,自然引出叠合法。

学生还会想到利用卷尺测量身高,自然引出度量法。