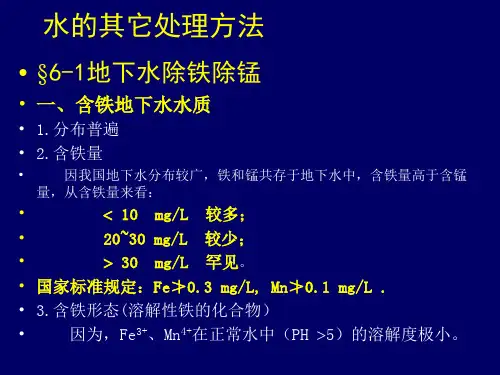

第五章 除铁除锰

- 格式:ppt

- 大小:458.50 KB

- 文档页数:16

除铁除锰过滤器原理

除铁除锰过滤器是一种常见的水处理设备,主要用于去除水中的铁和锰等杂质。

它的工作原理是利用滤料对铁和锰进行吸附和过滤。

首先,当含有铁和锰的水进入除铁除锰过滤器时,滤料中的活性炭和石英砂等介质起到了关键作用。

这些滤料具有较大的比表面积和较好的吸附性能,能够有效地吸附水中的铁和锰离子。

其次,通过调整除铁除锰过滤器的操作参数,如流速、过滤时间等,可以进一步增加滤料对铁和锰的吸附效果。

通过适当的操作,可以使水中的铁和锰离子更充分地接触到滤料表面,并被滤料吸附。

最后,当滤料饱和或滤料表面覆盖了较多的铁和锰时,需要进行反冲洗操作,以清洗滤料并将吸附的铁和锰颗粒排出。

这样可以确保除铁除锰过滤器的正常运行并保持较好的除铁除锰效果。

除铁除锰过滤器的工作原理简单明了,通过滤料的吸附和过滤作用,将水中的铁和锰去除,提高水质的净化效果。

它广泛应用于家庭、工业和农业等领域,为人们提供了清洁、健康的用水环境。

除铁除锰工艺流程除铁除锰工艺流程是指在水处理过程中,通过一系列的工艺步骤去除水中的铁和锰。

铁和锰是常见的水质污染物之一,它们会对水的质量产生不良影响。

以下是一个常见的除铁除锰工艺流程。

首先是预氧化步骤。

在水处理开始之前,添加一定量的氯气或次氯酸钠等氧化剂,将水中的亚铁氧化成三价铁和二价锰氧化成四价锰。

这一步骤可使铁和锰从溶解态转化为胶体态,便于后续步骤的去除。

接下来是混凝沉淀。

在混凝池中加入适量的混凝剂,如聚合氯化铝或聚合硫酸铁等,使胶体颗粒凝聚成较大的颗粒。

这些颗粒和铁锰氧化物一起沉淀到底部,形成沉淀物。

第三步是絮凝沉淀。

经过混凝沉淀后,溶解态的铁和锰被转化为固体沉淀,但还有一部分胶体颗粒未完全沉淀。

为了进一步去除这些残留的悬浮颗粒,需要添加絮凝剂,如阳离子聚合物等。

这些絮凝剂可以吸附胶体颗粒,形成较大的絮凝体。

随后,絮凝体会随着沉淀物一起沉淀到底部。

第四步是沉淀分离。

将混凝絮凝后的水通过沉淀池,让沉淀物和絮凝体在池底沉淀。

通过控制水流速度和沉淀时间,可以使沉淀物充分沉淀下来,而清水从上层流出。

最后是滤除。

将沉淀分离后的水送入过滤器,利用过滤器的介质将水中的残留颗粒去除掉。

过滤器介质可以是石英砂或活性炭等,具有一定的孔隙度,可以阻止颗粒通过。

除铁除锰工艺流程中,预处理是重要的一环。

通过预氧化可以将溶解态的铁锰氧化为悬浮态,从而更容易被去除。

混凝沉淀和絮凝沉淀则是通过化学反应和物理作用将铁锰转化为固体沉淀,沉淀分离和滤除则是通过物理方法将沉淀物和絮凝体与水分离。

除铁除锰工艺流程的具体实施需要根据水质情况和水处理要求进行设计和调整。

工艺流程中各个步骤的操作条件、剂量和顺序等都需要根据实际情况进行优化。

此外,对于较为严重的铁锰污染水,可能需要多级处理或联合其他水处理工艺来达到更好的去除效果。

除铁除锰工艺流程

《除铁除锰工艺流程》

除铁除锰工艺是水处理中常用的一种工艺流程,用于去除水中的铁和锰等重金属元素,以保证水的质量,使其符合相关的国家标准。

铁和锰是自然界中常见的元素,但当其超过一定浓度时,会对人体健康造成一定的危害。

除铁除锰工艺流程一般包括氧化沉淀法、过氧化物氧化法、氧化过滤法等几种方法。

其中,氧化沉淀法是常用的一种方法。

具体流程如下:

(1)预处理:将原水通过压滤或自然沉淀等方法,去除水中

的固体杂质和浊物,以便后续的处理。

(2)氧化:将水中的亚铁氧化成三价铁,而亚锰氧化成四价锰。

这一步通常采用氯气、臭氧、高锰酸钾等进行氧化。

(3)沉淀:在加入氧化剂的同时,加入沉淀剂或絮凝剂,使

得铁和锰经过氧化后可以形成沉淀,从而被移除。

(4)过滤:将形成的沉淀和絮凝后的微粒通过过滤器进行过滤,去除水中的固体颗粒。

(5)调整水质:在上述步骤完成后,还需要对水进行PH值、溶解氧、阴离子等指标的调整,以保证最终水质符合相关标准。

除铁除锰工艺流程一般需要结合水的实际情况和质量要求,进行调整和改进。

同时,流程中用到的药剂也需要经过合理计量和处理,避免对环境造成污染。

在实际应用中,除铁除锰工艺也常与其他水处理工艺结合使用,以达到更好的去除效果。

总的来说,除铁除锰工艺流程是水处理领域中的重要工艺之一,对于保障水质、保护人类健康具有重要意义。

随着科学技术的不断发展,相信这一工艺流程会不断完善和提升。

讲述锰砂滤料除铁、除锰工艺①高锰酸钾氧化法高锰酸钾是比氯更强的氧化剂,它可以在中性或微酸性条件下迅速将水中二价锰氧化为四价锰。

↓KMnO4 原水→絮凝→沉淀→过滤→除锰水②氯接触过滤法过滤的滤料可采用天然除铁锰砂滤料。

天然除铁锰砂滤料对二价锰有相当大的吸附能力。

↓Cl2 原水天然锰砂过滤→除锰水③生物固锰除锰法生物除锰滤池必须经除锰菌的接种、培养和驯化。

↓消毒剂消毒剂原水→曝气→生物过滤-→除锰水除铁除铁、锰工艺对于铁与锰共存的地下水,除铁锰砂滤料一般要先除Fe2+,后除Mn2+(首先吸附Fe2+,然后吸附Mn2+)其处理工艺流程如下:①以氯为氧化剂,根据二价铁与二价锰的氧化还原电位的差异采用的两级过滤流程,先用氯氧化除铁再用氯接触过滤除锰。

当原水中含铁、含锰量较低时,也可采用一级滤池。

Cl2↓↓凝聚剂凝聚剂原水-沉淀→除锰滤池→除铁除铁,原水-→絮凝→沉淀除铁滤池→除锰滤池除铁,锰水②先以空气氧化接触过滤除铁,再加氯接触过滤除锰。

↓Cl2除铁,原水→曝气→除铁滤池→除锰滤池→除铁,锰水③先以空气氧化接触过滤除铁,再加KMnO4接触过滤除锰。

↓KMnO4除铁,原水→曝气→除铁滤池→除锰滤池→除铁,锰水④以空气氧化接触过滤除铁和生物固锰除锰相结合的流程。

该滤池的滤层为生物滤层,除铁与除锰在同一滤池完成。

↓消毒剂消毒剂原水→曝气→生物除铁除锰滤池→除铁,锰水除铁,⑤当含铁量>10mg/L,含锰量>2mg/L时,可采用两级曝气两级过滤的流程。

↓消毒剂消毒剂原水→曝气→除铁滤池→曝气→生物除锰滤池除铁,原水曝气除铁滤池曝气生物除锰滤池-→除铁,锰水除铁一级过滤工艺流程一级过滤工艺O2 CO2 消毒含Fe2+、Mn2+地下水出水除Fe2+、Mn2+滤池曝气出水一级过滤:系统简单、费用较低、当Fe2+、Mn2+含量较低时,宜优先考虑采用。

? (Mn2+<1.5mg/L, Fe2+ < 5mg/L) 二级过滤工艺流程含Fe2+、Mn2+地下水除Fe2+滤池充分曝气除Mn2+滤池O2 O2 消毒出水曝气双级过滤:可靠、但系统复杂、费用较高。

地下水除铁除锰本文着重以下几个方面论述地下除铁除锰:既含铁地下水的形成;水中铁锰对生产和生活的危害;去除水中铁和锰的原理及方法;并应用于本人设计的处理能力为15400吨/日海拉尔净水所工艺流程中。

一.含铁锰地下水的形成铁在地球表面分布很广,地壳中的铁质多半分散在各种晶质岩和沉积岩中,它们都是难溶性的化合物。

这些铁质大量的进入水中,一般通过以下几种途径:1.含碳酸的地下水,对岩层中二价铁的氧化物起溶解作用。

在水的循环中,部分雨水由地表渗入地下的过程中,一般都要经过富含有机物的表土层。

土壤中的有机物在微生物的作用下,被分解而产生出大量二氧化碳,这些二氧化碳溶于水中便使地下水含有大量的碳酸。

含有碳酸的地下水经过地层的渗透和过滤,能逐渐溶解岩层中二价铁的氧化物,而生成可溶于水的重碳酸亚铁:FeO+2CO2+H2O=Fe(HCO3)2当岩层中有碳酸亚铁存在时,碳酸亚铁在碳酸作用下也能生成溶解于重碳酸亚铁。

FeCO3+CO2+H2O=Fe(HCO3)22.三价铁的氧化物在还原条件下被还原而溶解于水。

在含有机质的地层中,常由于微生物的强烈作用而处在还原条件下时,水中的溶解氧被消耗殆尽,而由于有机物的分解作用,产生出相当数量的硫化氢和二氧化碳。

在这种条件下,地层中的三价铁首先被硫化氢还原生成FeS沉淀。

Fe2O3+3H2S=2FeS+3H2O+S生成的硫化铁在碳酸作用下又生成溶解于水中的Fe(HCO3)2。

FeS+2CO2+ 2H2O= Fe(HCO3)2+H2S3.有机物质对铁质的溶解作用。

有些有机酸能将岩层中的三价铁还原成为二价铁而使之溶解于水中,还有一些有机物能和铁质生成复杂的有机铁而溶于水中。

综上所述,一般地下水中主要含有二价铁的重碳酸盐,此外,还可能含有可溶性的有机铁盐。

许多资料中介绍,铁和锰同时存在于天然水中,含铁地下水因地区不同,或多或少含有一定量的锰,只有量的多少不同,在此对地下水的锰的形成就不再详述了。

原水除铁、锰介绍1、原水除铁、除锰技术的发展与应用地下水中的铁、锰分别已经Fe2+和Mn2+离子形式存在,除铁、除锰的主要技术思路在于通过化学或生物氧化作用,将离子态的铁、锰转化为固态形式,并最终从水中分离从而净化水质。

地下水除铁除锰的主要方法包括自然氧化法、接触氧化法、生物氧化法和药剂氧化法。

其中自然氧化法、接触氧化法、药剂氧化法都是通过化学氧化的作用将水中的Fe2+、Mn2+转化为固态形式,最终去除水中的铁和锰。

属于化学氧化法;而生物氧化法是通过生物氧化作用来达到去除水中的铁和锰的目的。

1.1自然氧化法除铁、锰自然氧化法包括曝气、氧化反应、沉淀、过滤等一系列复杂的过程.曝气是先使含铁地下水与空气充分接触,让空气中的氧溶解于水中,同时大量散除地下水中的CO2,提高pH值,以利于铁锰的化学氧化。

地下水经曝气后,pH值一般在6.0---7.5之间,Fe2+氧化为Fe3+并以Fe(OH)3的形式析出,通过沉淀、过滤去除。

可是对于Mn2+的去除,只经过简单的曝气是不能实现的,因为Mn2+在pH 大于9.0时,自然氧化速率才明显加快,而地下水多呈中性,在同样的pH条件下,Mn2+的氧化比Fe2+慢得多,难以被溶解氧氧化为沉淀物而去除.所以需向地下水中投加碱(如石灰),提高pH值,才能氧化Mn2+.可见,自然氧化法除锰后尚需进一步酸化才能使用,这使工艺复杂并增加了运行费用在实际运行中由于Fe(OH)3絮体颗粒细小,易穿透滤层,除铁效果有时达不到要求.氧化和沉淀过程要求处理水在沉淀池中停留时间较长,约2~3 h,因此,该工艺设备庞大,投资高.此外,水中溶解性硅酸与Fe(OH)3形成硅铁络合物使Fe(OH)3胶体凝聚困难,影响Fe(OH)3通过絮凝从水中分离.以上问题的存在,限制了该方法在工程实践中的广泛运用,达不到高效除铁除锰的根本目标。

1.2微生物氧化法20世纪80年代后期,我国的张杰院士等对除锰滤池进行了深入研究,发现滤沙表面有大量微生物繁殖,由此提出了生物催化氧化除铁的新思路,并于90年代在我国率先开展了地下水生物除锰新技术的理论及应用研究.生物除锰的过程包括扩散、吸附和氧化3个阶段.在扩散阶段,Mn2+由水中向生物膜表面扩散;在吸附阶段,扩散到生物膜表面的Mn2+通过范德华引力和细菌胞外分泌物被吸附到生物膜的表面上;在氧化阶段,被吸附的Mn2+被氧化为MnO2,该过程可能包含两个方面,一是在微生物周围及内部形成了一个碱性的微环境,Mn2+在扩散到微生物表面及进入生物膜内部的过程中,被水中溶解氧迅速氧化.二是吸附在生物膜表面的Mn2+在微生物胞外酶的催化下被氧化成MnO2.在滤池中接种铁锰氧化细菌,经培养,熟料表面形成一个复杂的微生物生态系统,该系统中存在着大量具有锰氧化能力的细菌.滤层的活性就来自于附着的锰氧化细菌的活性.细菌在载体上再生出新的吸附表面,从而使吸附、氧化、再生处于动态平衡.生物法是利用微生物技术提出的新方法,该法提高了除锰效果,降低了工程投资及运行费用,是目前该领域的最新发展方向.但在工程实践中,由于各地水质的差异,生物除锰滤柱缺乏规范化的调试运行方法,在反冲洗时间、周期和强度、滤速、溶氧量、滤层厚度、滤料粒径等的选择上没有统一的标准.如何在保证出水合格的前提下缩短滤料的成熟时间、减小水头损失仍是一个应不断研究的课题.1.3接触氧化法地下水经过简单曝气后,直接进入滤池,在滤料表面催化剂的作用下,Fe2+、Mn2+被氧化后直接被滤层截留去除.该法的机理是自催化氧化反应,起催化作用的是滤料表面的铁质和锰质活性滤膜.铁质活性滤膜吸附水中的Fe2+,被吸附的Fe2+在活性滤膜的催化作用下迅速氧化为Fe3+,并且生成物作为催化剂又参与新的催化反应.同理,Mn2+在滤料表面锰质活性滤膜的作用下,被水中的溶解氧氧化为MnO:并吸附在滤料表面,使滤膜不断更新.接触氧化法是目前应用最为广泛的处理技术。

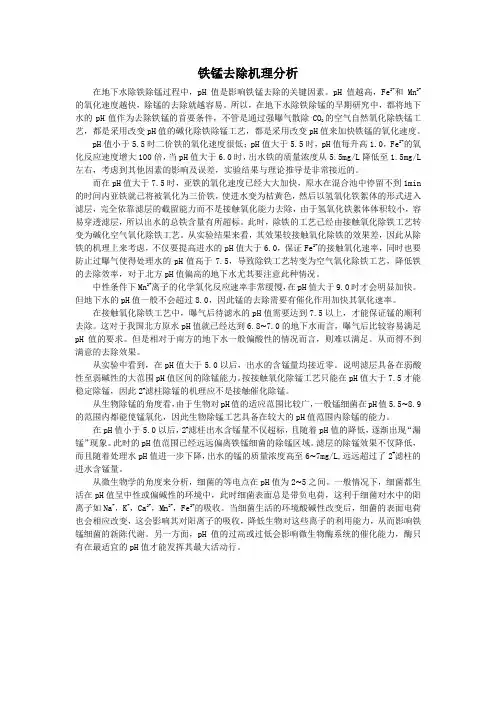

铁锰去除机理分析在地下水除铁除锰过程中,pH值是影响铁锰去除的关键因素。

pH值越高,Fe2+和Mn2+的氧化速度越快,除锰的去除就越容易。

所以,在地下水除铁除锰的早期研究中,都将地下水的pH值作为去除铁锰的首要条件,不管是通过强曝气散除CO2的空气自然氧化除铁锰工艺,都是采用改变pH值的碱化除铁除锰工艺,都是采用改变pH值来加快铁锰的氧化速度。

pH值小于5.5时二价铁的氧化速度很低;pH值大于5.5时,pH值每升高1.0,Fe2+的氧化反应速度增大100倍,当pH值大于6.0时,出水铁的质量浓度从5.5mg/L降低至1.5mg/L 左右,考虑到其他因素的影响及误差,实验结果与理论推导是非常接近的。

而在pH值大于7.5时,亚铁的氧化速度已经大大加快,原水在混合池中停留不到1min 的时间内亚铁就已将被氧化为三价铁,使进水变为桔黄色,然后以氢氧化铁絮体的形式进入滤层,完全依靠滤层的截留能力而不是接触氧化能力去除,由于氢氧化铁絮体体积较小,容易穿透滤层,所以出水的总铁含量有所超标。

此时,除铁的工艺已经由接触氧化除铁工艺转变为碱化空气氧化除铁工艺。

从实验结果来看,其效果较接触氧化除铁的效果差,因此从除铁的机理上来考虑,不仅要提高进水的pH值大于6.0,保证Fe2+的接触氧化速率,同时也要防止过曝气使得处理水的pH值高于7.5,导致除铁工艺转变为空气氧化除铁工艺,降低铁的去除效率,对于北方pH值偏高的地下水尤其要注意此种情况。

中性条件下Mn2+离子的化学氧化反应速率非常缓慢,在pH值大于9.0时才会明显加快。

但地下水的pH值一般不会超过8.0,因此锰的去除需要有催化作用加快其氧化速率。

在接触氧化除铁工艺中,曝气后待滤水的pH值需要达到7.5以上,才能保证锰的顺利去除。

这对于我国北方原水pH值就已经达到6.8~7.0的地下水而言,曝气后比较容易满足pH值的要求。

但是相对于南方的地下水一般偏酸性的情况而言,则难以满足。

除氟原理1、活化沸石除氟原理近年来,国内研究成果报道,将天然沸石进行活化,活化后的沸石对氟的吸附容量增大,吸附效果明显。

天然沸石活化的活化过程是,将天然斜发沸石加工成20~40目颖粒,以水冲洗去表面细粉,再用5%氢氧化钠溶液浸泡24h,用清水洗至中性。

使用前以5%Al2(SO4)3·18H2O溶液浸泡一昼夜,用清水洗至无残留溶液,在100℃以下烘干或自然干燥,即得活化沸石。

活化沸石脱氟效果较好。

原水中含氟3~10 mg/l时,先将水装满沸石柱,放置10min,然后以0.1~0.2m/h的流速通过.处理后氟量低于1 mg/L。

处理时pH宜小于8。

每公斤活化沸石可吸附0.5~1.0g氟,饱和后用5%Al2(SO4)3·18H2O再生液装满柱,然后控制0.1m/h的流速流出.再生液可重复使用,沸石柱用水洗涤后重新使用。

再生后的柱子吸附容量优于原柱,脱氟效果越用越好,处理周期越用越长.2、活性氧化铝法除氟的工作原理采用活性氧化铝吸附过滤法进行设计。

活性氧化铝是白色颗粒状多孔吸附剂,有较大表面积。

除氟时的反应为:(AL2O3)nSO4- + F- = (AL2O3)nF- + SO4-氟离子被吸附在滤料表面生成难溶氟化物,运行一段时间后,活性氧化铝失去除氟能力,用AL2SO4溶液再生,反应为:(AL2O3)nF+ SO4- = (AL2O3)nSO4 + F-再生后,又可正常运行。

锰砂滤料除铁锰的工作原理天然锰砂除铁除锰1.除铁天然氧化的锰矿砂,含有较多的二氧化锰,是二价铁氧化成三价铁的良好催化剂。

地下水经过曝气溶氧,再经过天然锰砂滤料过滤,能大大加快二价铁的氧化过程反应生成的Fe(OH)3被截留于锰砂滤料中,以达到除铁的目的,其反应如下:首先由水中的溶解氧把Mn O2氧化成高价锰的化合态。

3Mn O2+ O2-→Mn O·Mn2O7然后再由高价锰把Fe2+氧化成Fe3+Mn O·Mn2O7 + 4Fe2++ 2H2O—→3Mn O2+ 4Fe3++4O H-高价锰化合态重新还原Mn O2因此这是一种自动接触催化过程,也就是天然锰砂长期具有除铁能力原因。

摘要:从理论计算和试验两方面探讨了生物除铁除锰滤池中的曝气溶氧问题。

结果表明,生物滤层除铁除锰不需要高溶解氧,也不需要通过散除CO2来提高原水的pH值,相反CO2可作为微生物繁殖代谢的碳源。

认为简单的曝气充氧方式与生物滤池的结合可大大简化传统的处理流程。

关键词:生物滤池除铁除锰需氧量曝气对于传统的除铁除锰工艺,曝气的主要目的是向水中充氧,并充分散除水中的CO2以提高pH值。

因此,对于接触氧化除铁除锰(特别是除锰),一般都要求较大的曝气强度。

生物除铁除锰机制指出,在pH值的中性范围内,Mn2+的氧化不是其氧化物的自催化作用,而是以Fe2+、Mn2+氧化细菌为主的生物氧化作用。

亚铁对维系生物滤层中微生物群系所组成的生态群落起着非常重要的作用,并实现了铁、锰在同一生物滤层中很好地被去除。

从单纯的物理化学氧化到生物化学作用机制的转变,必然会引起实际运行中许多因素的变化。

现仅就曝气充氧量对生物滤层除铁除锰效能的影响进行了研究。

1理论需氧量计算从理论上讲,Fe2+、Mn2+在生物滤层当中的氧化过程是很复杂的,它们的生物氧化反应在细胞膜表面进行,并且在整个氧化反应过程中有复杂的电子传递过程。

但不论电子和能量是怎样传递的,下列关系总是成立的:4Fe2++O24Fe3++2O2-4Fe2+∶O2=(4×55.8)∶32[O2]=0.143[Fe2+]2Mn2++O22Mn4++2O2-2Mn2+∶O2=(2×54.9)∶32[O2]=0.29[Mn2+]理论上所需溶解氧量可用下式表示:[O2]=0.143[Fe2++0.29[Mn2+]在化学氧化理论指导下,实际工程中为了散除游离CO2,提高原水的pH值,同时也由于化学反应速率的需要,应有一定的过剩溶解氧,所以在理论需氧量的基础上乘以一个过剩系数a。

工程实际需氧量为:[O2]=a(0.143[Fe2+]+0.29[Mn2+])对于a的取值,以如下计算为例。

原水除铁、锰介绍1、原水除铁、除锰技术的发展与应用地下水中的铁、锰分别已经Fe2+和Mn2+离子形式存在,除铁、除锰的主要技术思路在于通过化学或生物氧化作用,将离子态的铁、锰转化为固态形式,并最终从水中分离从而净化水质。

地下水除铁除锰的主要方法包括自然氧化法、接触氧化法、生物氧化法和药剂氧化法。

其中自然氧化法、接触氧化法、药剂氧化法都是通过化学氧化的作用将水中的Fe2+、Mn2+转化为固态形式,最终去除水中的铁和锰。

属于化学氧化法;而生物氧化法是通过生物氧化作用来达到去除水中的铁和锰的目的。

1.1自然氧化法除铁、锰自然氧化法包括曝气、氧化反应、沉淀、过滤等一系列复杂的过程.曝气是先使含铁地下水与空气充分接触,让空气中的氧溶解于水中,同时大量散除地下水中的CO2,提高pH值,以利于铁锰的化学氧化。

地下水经曝气后,pH值一般在6.0---7.5之间,Fe2+氧化为Fe3+并以Fe(OH)3的形式析出,通过沉淀、过滤去除。

可是对于Mn2+的去除,只经过简单的曝气是不能实现的,因为Mn2+在pH 大于9.0时,自然氧化速率才明显加快,而地下水多呈中性,在同样的pH条件下,Mn2+的氧化比Fe2+慢得多,难以被溶解氧氧化为沉淀物而去除.所以需向地下水中投加碱(如石灰),提高pH值,才能氧化Mn2+.可见,自然氧化法除锰后尚需进一步酸化才能使用,这使工艺复杂并增加了运行费用在实际运行中由于Fe(OH)3絮体颗粒细小,易穿透滤层,除铁效果有时达不到要求.氧化和沉淀过程要求处理水在沉淀池中停留时间较长,约2~3 h,因此,该工艺设备庞大,投资高.此外,水中溶解性硅酸与Fe(OH)3形成硅铁络合物使Fe(OH)3胶体凝聚困难,影响Fe(OH)3通过絮凝从水中分离.以上问题的存在,限制了该方法在工程实践中的广泛运用,达不到高效除铁除锰的根本目标。

1.2微生物氧化法20世纪80年代后期,我国的张杰院士等对除锰滤池进行了深入研究,发现滤沙表面有大量微生物繁殖,由此提出了生物催化氧化除铁的新思路,并于90年代在我国率先开展了地下水生物除锰新技术的理论及应用研究.生物除锰的过程包括扩散、吸附和氧化3个阶段.在扩散阶段,Mn2+由水中向生物膜表面扩散;在吸附阶段,扩散到生物膜表面的Mn2+通过范德华引力和细菌胞外分泌物被吸附到生物膜的表面上;在氧化阶段,被吸附的Mn2+被氧化为MnO2,该过程可能包含两个方面,一是在微生物周围及内部形成了一个碱性的微环境,Mn2+在扩散到微生物表面及进入生物膜内部的过程中,被水中溶解氧迅速氧化.二是吸附在生物膜表面的Mn2+在微生物胞外酶的催化下被氧化成MnO2.在滤池中接种铁锰氧化细菌,经培养,熟料表面形成一个复杂的微生物生态系统,该系统中存在着大量具有锰氧化能力的细菌.滤层的活性就来自于附着的锰氧化细菌的活性.细菌在载体上再生出新的吸附表面,从而使吸附、氧化、再生处于动态平衡.生物法是利用微生物技术提出的新方法,该法提高了除锰效果,降低了工程投资及运行费用,是目前该领域的最新发展方向.但在工程实践中,由于各地水质的差异,生物除锰滤柱缺乏规范化的调试运行方法,在反冲洗时间、周期和强度、滤速、溶氧量、滤层厚度、滤料粒径等的选择上没有统一的标准.如何在保证出水合格的前提下缩短滤料的成熟时间、减小水头损失仍是一个应不断研究的课题.1.3接触氧化法地下水经过简单曝气后,直接进入滤池,在滤料表面催化剂的作用下,Fe2+、Mn2+被氧化后直接被滤层截留去除.该法的机理是自催化氧化反应,起催化作用的是滤料表面的铁质和锰质活性滤膜.铁质活性滤膜吸附水中的Fe2+,被吸附的Fe2+在活性滤膜的催化作用下迅速氧化为Fe3+,并且生成物作为催化剂又参与新的催化反应.同理,Mn2+在滤料表面锰质活性滤膜的作用下,被水中的溶解氧氧化为MnO:并吸附在滤料表面,使滤膜不断更新.接触氧化法是目前应用最为广泛的处理技术。

第1篇一、目的为确保生产过程的安全、高效,防止因操作不当导致事故发生,特制定本操作规程。

本规程适用于公司所有除铁除锰操作岗位。

二、适用范围本规程适用于公司所有除铁除锰生产环节,包括原料处理、除铁除锰设备操作、废渣处理等。

三、职责1. 生产部负责制定和修订本规程,并对操作人员进行培训。

2. 设备维护部门负责设备的维护和保养,确保设备正常运行。

3. 操作人员负责按照规程进行操作,确保生产过程的安全、高效。

四、操作规程1. 原料处理(1)严格按照原料进厂要求,对原料进行验收,确保原料质量。

(2)根据原料性质,合理调配原料堆放位置,防止原料受潮、结块。

(3)操作人员需熟悉原料性质,掌握原料处理方法。

2. 除铁除锰设备操作(1)设备启动前,检查设备各部件是否完好,润滑油充足。

(2)启动设备,观察设备运行情况,确保设备运行平稳。

(3)根据生产要求,调整设备运行参数,如转速、压力等。

(4)定期检查设备运行状态,发现问题及时上报并处理。

(5)设备运行过程中,注意观察设备噪音、振动等情况,确保设备正常运行。

3. 废渣处理(1)废渣收集时,注意分类、分装,避免交叉污染。

(2)废渣运输过程中,确保包装完好,防止泄漏。

(3)废渣处理场所,应定期清理,保持环境卫生。

五、安全注意事项1. 操作人员需穿戴防护用品,如防尘口罩、防护手套等。

2. 操作设备时,不得擅自离开岗位,确保设备正常运行。

3. 发现设备异常,立即停机检查,确保安全。

4. 操作过程中,注意防止触电、中毒等事故发生。

5. 严禁酒后操作设备。

六、培训与考核1. 公司对操作人员进行定期培训,确保操作人员掌握本规程。

2. 操作人员需通过考核,取得操作资格。

3. 操作人员需熟练掌握本规程,确保生产过程的安全、高效。

七、附则本规程自发布之日起实施,如遇国家政策调整或公司实际情况变化,本规程将进行修订。

第2篇一、目的为确保生产过程中铁和锰的去除效果,提高产品质量,保障生产安全,特制定本操作规程。