脑血管疾病影像诊断2014

- 格式:pdf

- 大小:3.52 MB

- 文档页数:16

脑血管疾病影像学表现脑血管疾病影像学表现1、引言脑血管疾病是指发生在大脑和血管之间的一类疾病,包括脑血管狭窄、脑血栓形成、脑出血等一系列疾病。

影像学在脑血管疾病的诊断和治疗中起着重要的作用。

本文将详细介绍脑血管疾病在影像学上的表现以及相应的诊断方法。

2、脑血管狭窄2.1 颈动脉狭窄颈动脉狭窄是最常见的脑血管狭窄疾病之一。

其影像学表现包括颈内动脉狭窄和颈外动脉狭窄。

在颈内动脉狭窄的影像学检查中,可观察到血管壁增厚、管腔狭窄、血流速度增快等表现。

而在颈外动脉狭窄的影像学检查中,可见到斑块形成、管腔狭窄等表现。

2.2 脑动脉狭窄脑动脉狭窄是脑血管疾病中较为常见的一种病变。

其影像学表现包括管腔狭窄、血管壁钙化、斑块形成等。

此外,还可以通过增强MRI或CTA等方法观察到血管壁增厚、血流减少等影像学改变。

3、脑血栓形成脑血栓形成是指血栓在脑血管内形成,导致血流阻塞的情况。

其影像学表现可通过MRI、CT等方法观察到梗死灶、血管阻塞等病变。

此外,在CTA或DSA等血管成像检查中,还可以观察到血栓位置、形态等详细信息。

4、脑出血脑出血是指脑血管破裂导致血液溢出到脑组织中的一种疾病。

其影像学表现包括血肿形成、血液渗漏等。

通过CT或MRI检查可以明确出血灶的位置、大小等细节信息。

5、附件本文档涉及的附件包括脑血管疾病影像学示例图片以及相应的影像学报告。

6、法律名词及注释在本文涉及到的法律名词及注释包括:脑血管疾病、颈动脉狭窄、脑动脉狭窄、脑血栓形成、脑出血、MRI、CT、CTA、DSA等。

脑血管病的影像检查流程摘要脑血管病包括脑梗死、脑出血等多种类型,对于患者的影像诊断至关重要。

本文将介绍脑血管病的常见影像检查流程,包括CT、MR I、D SA等,以及其注意事项和优缺点。

一、引言脑血管病是指由于脑血管供血不足或血管破裂导致的各种脑部疾病,如脑梗死、脑出血等。

影像检查是诊断脑血管病的重要手段之一。

本文将详细介绍常见的脑血管病影像检查流程,以帮助读者更好地了解和理解脑血管病的影像诊断。

二、C T扫描C T(C om pu te dT om og r ap hy)扫描是一种利用X射线进行断层扫描的影像检查技术,广泛应用于脑血管病的诊断。

其流程如下:1.患者躺入CT机,保持头部定位。

2.医生进行参数设置,如扫描方式、层厚等。

3.CT机开始旋转,进行扫描。

4.完成扫描后,图像会自动重建并保存。

C T扫描的优点是快速、便捷,可显示骨骼和血管影像,对于急诊病例具有重要意义。

但其缺点是辐射剂量较大。

三、M R I检查M R I(Ma gn et ic Re so n an ce Im ag in g)检查是一种基于磁共振原理的无创影像检查技术,对于脑血管病的诊断具有很高的分辨率和敏感性。

其流程如下:1.患者躺入MR I机,保持头部平稳。

2.医生进行参数设置,如扫描方式、扫描范围等。

3.MR I机开始工作,通过磁场和脉冲序列来获取影像信号。

4.完成扫描后,图像会自动重建并保存。

M R I检查的优点是分辨率高、无辐射,可以更清晰地显示软组织和血管结构。

但其缺点是扫描时间较长,对于病人的耐心和合作度要求较高。

四、D S A检查D S A(Di gi ta lS ub tr a ct io nA ng io gr aph y)检查是一种介入性血管成像技术,主要用于脑血管病的诊断和治疗。

其流程如下:1.医生在患者的动脉中引入导管。

2.导管经过血管进入到感兴趣的部位。

3.通过注射造影剂,可以清晰显示血管的轮廓。

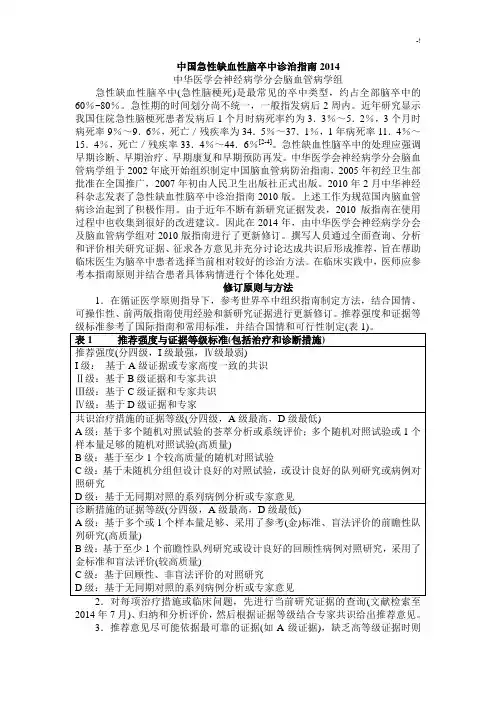

中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中(急性脑梗死)是最常见的卒中类型,约占全部脑卒中的60%~80%。

急性期的时间划分尚不统一,一般指发病后2周内。

近年研究显示我国住院急性脑梗死患者发病后1个月时病死率约为3.3%~5.2%,3个月时病死率9%~9.6%,死亡/残疾率为34.5%~37.1%,1年病死率11.4%~15.4%,死亡/残疾率33.4%~44.6%[2-4]。

急性缺血性脑卒中的处理应强调早期诊断、早期治疗、早期康复和早期预防再发。

中华医学会神经病学分会脑血管病学组于2002年底开始组织制定中国脑血管病防治指南,2005年初经卫生部批准在全国推广,2007年初由人民卫生出版社正式出版。

2010年2月中华神经科杂志发表了急性缺血性脑卒中诊治指南2010版。

上述工作为规范国内脑血管病诊治起到了积极作用。

由于近年不断有新研究证据发表,2010版指南在使用过程中也收集到很好的改进建议。

因此在2014年,由中华医学会神经病学分会及脑血管病学组对2010版指南进行了更新修订。

撰写人员通过全面查询、分析和评价相关研究证据、征求各方意见并充分讨论达成共识后形成推荐,旨在帮助临床医生为脑卒中患者选择当前相对较好的诊治方法。

在临床实践中,医师应参考本指南原则并结合患者具体病情进行个体化处理。

修订原则与方法1.在循证医学原则指导下,参考世界卒中组织指南制定方法,结合国情、可操作性、前两版指南使用经验和新研究证据进行更新修订。

推荐强度和证据等2014年7月)、归纳和分析评价,然后根据证据等级结合专家共识给出推荐意见。

3.推荐意见尽可能依据最可靠的证据(如A级证据),缺乏高等级证据时则参考当前可得到的最好证据,并充分讨论达成共识。

4.对国内常用疗法,在循证医学原则指导下,优先参考随机、双盲、安慰剂对照多中心临床试验等高质量研究证据,充分结合国情和经验达成共识。

注意兼顾疗效、风险、价格和易使用性等多方因素。

常见疾病影像学诊断目录:1.脑部疾病影像学诊断1.1 脑卒中1.1.1 缺血性脑卒中1.1.2 出血性脑卒中1.2 脑肿瘤1.2.1 胶质瘤1.2.2 脑膜瘤1.3 脑血管畸形1.3.1 动静脉畸形1.3.2 动脉瘤2.胸部疾病影像学诊断2.1 肺部炎症2.1.1 肺炎2.1.2 支气管炎2.2 胸腔积液2.2.1 肺水肿2.2.2 胸腔积液2.3 胸部肿瘤2.3.1 肺癌2.3.2 食管癌附件:1.图片1:脑卒中影像示例2.图片2:胶质瘤影像示例3.图片3:动静脉畸形影像示例4.图片4:肺炎影像示例5.图片5:肺癌影像示例注释:1.脑卒中:指由于脑血管破裂或血流障碍引起的短时间内发生的脑功能异常症状。

2.缺血性脑卒中:由于脑部动脉血液供应不足引起的脑组织缺血和缺氧所致的脑卒中。

3.出血性脑卒中:由于脑血管破裂导致脑部出血所致的脑卒中。

4.胶质瘤:一类源于胶质细胞的良性或恶性肿瘤。

5.脑膜瘤:在脑膜组织中形成的肿瘤。

6.动静脉畸形:动脉和静脉之间异常的血管相互连接,导致血流异常。

7.动脉瘤:动脉壁局部血管扩张性病变,常见于脑动脉。

8.肺炎:指肺实质发生炎性反应的疾病。

9.支气管炎:指支气管黏膜和黏液腺发生炎性反应的疾病。

10.肺水肿:指因肺泡间负压减小或微血管通透性增加导致肺泡壁通透性增加,进而肺泡内液体渗出所引起肺部病变。

11.胸腔积液:胸腔内液体积聚所引起的病变。

12.肺癌:源于肺组织的恶性肿瘤。

13.食管癌:食管发生的恶性肿瘤。

本文档涉及附件:见附件1-5。

本文所涉及的法律名词及注释:1.著作权:对原创文学、艺术和科学作品享有的法律保护。

2.专利:对新发明、新型和功用性设计享有的独占权。

3.商标:用于区别商品或服务来源的标识符号。

4.法律责任:因违反法律规定所承担的法律后果。

5.侵权:侵害他人合法权益的行为。

脑血管疾病的影像学评估

脑血管疾病的影像学评估

什么是脑血管疾病?

脑血管疾病是指影响脑部血管功能的疾病,包括脑动脉疾病、

脑静脉疾病以及脑血管畸形等。

脑血管疾病可导致脑血液循环不畅,从而引起脑缺血、脑出血等严重后果,甚至危及生命。

为什么需要影像学评估?

脑血管疾病的影像学评估是一种非常重要的诊断手段。

通过影

像学检查,可以直观地观察脑部血管的情况,了解病变的位置、范

围和严重程度,为医生制定治疗方案提供依据。

常用的影像学评估方法

头颅CT扫描(CT):利用X射线通过头部对组织进行断层扫描,

快速获取脑部血管的信息。

CT扫描可以检测脑血管病变、脑血栓形

成等情况。

头颅磁共振(MRI):通过利用磁场和无线电波来脑部图像。

MRI

扫描可以提供更为详细的脑血管信息,能够观察到毛细血管,更准

确地评估脑血管疾病。

数字减影血管造影(DSA):将造影剂注入血管,借助X射线观察

血管状况,通常用于明确血管内病变的位置和程度。

影像学评估的意义

诊断性评估:通过影像学检查,可以确定是否存在脑血管病变,帮助医生进行病因诊断。

定量分析:影像学评估可以提供血管直径、血流速度等量化指标,帮助评估病变的程度和预测患者的预后。

治疗规划:根据影像学评估结果,医生可以制定个性化的治疗

方案,如手术切除、介入治疗等。

结论

脑血管疾病的影像学评估是脑血管疾病诊断和治疗中不可或缺

的一环。

通过头颅CT扫描、头颅MRI和数字减影血管造影等方法,

可以全面、准确地评估脑血管疾病,为患者提供有效的治疗和护理。