英国三大产业兴衰演化及伦敦

- 格式:ppt

- 大小:7.74 MB

- 文档页数:22

国际形势,定义,正文在过去20年中,英国对社会产业结构进行了调整,第三产业比重明显增加,而传统产业在国民经济中的比重逐渐下降。

据统计,由于外出旅游、就餐、购物的人越来越多,英国的餐饮、旅游、商店和旅馆行业的就业岗位在20年中增加了55.8%;零售和批发行业就业岗位增加了91.3万个,增幅为25.5%,使该行业总就业人数提高至449万人。

此外,从事教育的人数也增加了61.3万人,达到228万人。

自1985年以来,市场共提供了350万个新的就业岗位,其中超过一半是服务行业,而农业、采矿业和制造业在20年内共失去232万个就业岗位。

在英国就业总量中,采矿业只占2.5%,农业和其他农业相关行业占1.5%,相比之下,商业和金融行业则增加了200万个就业岗位,增幅为71%。

英国在二十年的产业调整中,积极发展金融、财会、信息技术、教育、房地产等第三产业,减少对农业、采矿业和制造业等第一、第二产业的投资和优惠政策,第三产业得到快速发展,为国民经济发展注入新生力量。

产品直接取自自然界的部门称为第一产业,对初级产品进行再加工的部门称为第二产业,为生产和消费提供各种服务的部门称为第三产业。

这种分类方法成为世界上较为通用的产业结构分类方法。

从三次产业比重的变化趋势中可以看出,世界各国在工业化阶段,工业一直是国民经济发展的主导部门。

发达国家在完成工业化之后逐步向“后工业化”阶段过渡,高技术产业和服务业日益成为国民经济发展的主导部门。

(二)工业内部各产业的结构变化趋势工业化可分为三个阶段:1、以轻工业为中心的发展阶段。

像英国等欧洲发达国家的工业化过程是从纺织、粮食加工等轻工业起步的。

2、以重化工业为中心的发展阶段。

在这个阶段,化工、冶金、金属制品、电力等重、化工业都有了很大发展,但发展最快的是化工、冶金等原材料工业。

3、工业高加工度化的发展阶段。

在重化工业发展阶段的后期,工业发展对原材料的依赖程度明显下降,机电工业的增长速度明显加快,这时对原材料的加工链条越来越长,零部件等中间产品在工业总产值中所占比重迅速增加,工业生产出现“迂回化”特点。

英国崛起和衰弱的过程英国崛起的进程是从16世纪开始的,直到19世纪英国进入最辉煌时代。

英国崛起和衰弱的过程有哪些的呢?本文是整理英国崛起和衰弱的过程的资料,仅供参考。

英国崛起和衰弱的过程大英帝国的雏形成于17世纪初,此时英格兰已经在北美建立了多片殖民地,这些殖民地包括了日后的美国、加拿大的大西洋省份以及加勒比海上的一些小岛屿例如牙买加和巴巴多斯。

英格兰的美洲殖民地正通过战争与殖民逐步扩大,通过英荷战争,英国获得了新阿姆斯特丹(纽约)。

殖民地不断向西扩展。

七年战争中英格兰击溃了法国,并在1760年占领了新法兰西的全部地区,使得英国获得了北美更大地区的控制权。

1757年普拉西战役(Battle of Plassey)的胜利让英国东印度公司获得了印度孟加拉邦的统治权,1770年因对该邦过度征税而恶化的饥荒引起了英国国内的争议。

到了19世纪,东印度公司已经几乎控制了印度全境英国1882年对埃及的军事占领(最直接的起因是为了保护苏伊士运河) 确立了英国对尼罗河地区的控制。

这又进一步导致了1896至1898年英国对苏丹的征服大英帝国也在维多利亚女王时代纪初达到鼎盛,领土约3367万平方千米,是世界陆地总面积的四分之一,是人类史上面积最大的国家。

中期尤其是第二次世界大战结束之后,随着全球民族主义运动的兴起英国殖民统治发生严重危机;在这种情况下英国被迫允许广大的殖民地独立或半独立,为了继续在之前广大殖民地地区发挥重要影响力,英国政府倡议督导建立了一个和平组织——“英联邦”;前英国大多数殖民地独立而成的国家加入了该组织英国崛起之路英国崛起之路(一):随着罗马(Roman)军队于公元5世纪时(401-410年)最终撤出不列颠(Britannia,古凯尔特语,意为“五彩斑斓的土地”),不列颠岛南部随后进入了盎格鲁——撒克逊(Anglo-Saxon)时代。

oecd国家三大产业占比的动态演化一、关于三次产业划分的简单说明经济合作与发展组织(OECD)把所有经济活动区分成农业、工业、服务业三大部门。

其中农业包括种植业、渔业和林业等;工业包括制造业、矿业、建筑业等;服务业包括:交通运输、批发和零售贸易、银行、房地产、娱乐和个人服务等。

其中农业从属于第一产业,工业从属于第二产业,服务业从属于第三产业。

二、有关产业结构演变规律的相关理论英国经济学家C.G.克拉克提出的在经济发展过程中,就业人口在三次产业间变化的情况。

多年来对日本、美国、法国等国家的劳动力在一、二、三次产业间发生的变化进行分析。

随着经济发展,人均国民收入水平有所提高,劳动力在三次产业中的比重,表现为由第一次产业向第二次产业、再向第三次产业逐渐转移的趋势。

发生这种趋势的原因,主要由于在经济发展过程中各产业之间的人均收入存在着差异的缘故。

概括为就业人数与产业结构调整的关系。

美国著名经济学家库茨涅兹在继承克拉克研究成果的基础上,又从三次产业占国民收入比重变化的角度进行统计分析,把国民收入和劳动力在三次产业间演变趋势结合起来论征产业结构演变规律。

随着经济发展,农业部门在整个国民收入中的比重和农业劳动力在全部劳动力中的比重,都有不断下降的趋势;工业部门在国民收入中的比重一般呈上升趋势,在工业部门的劳动力比重大体不变或略有上升;而服务部门(第三次产业)的劳动力相对比重,几乎在所有国家都是上升的。

国民收入与就业同产业结构调整的关系。

美国经济学家钱纳里从经济发展的长期过程中考察了工业内部各产业部门的地位和作用的变化,揭示了制造业内部结构转换的原因,即产业间存在着关联效应。

将制造业分为三个发展阶段:经济发展初期、中期和后期;将制造业按不同阶段划分为三个类型产业:初级产业(经济发展初期对经济发展起作用的部门,如食品、皮革、纺织等部门);中期产业(经济发展中期对经济发展起作用的部门,如非金属矿产品、木材加工、石油化工等部门);后期产业(在经济发展后期起作用的部门,如服装、印刷出版、等部门)。

英国工业革命—搜狗百科英国在资产阶级革命前,还是一个封建专制的农业国家,以国王为首的封建贵族集团是这个国家的统治者。

全国有人口550万,其中410万人住在农村。

最大的城市伦敦人口也只有20万,其他城市的人口最多也不超过2万。

因此可以从以下几个方面原因来解释工业革命能首先在英国发生。

(1)君主立宪制的确立1688年英国资产阶级革命胜利后,威廉在1689年同意接受议会提出的《权利法案》的条件后被议会宣布为英国国王,称为威廉三世。

《权利法案》的主要内容如下:1.国王不得侵犯议会的征税权;2.国王无权废止议会通过的法律;3.不经议会同意,国王不得组织常备军;4.人民有请愿权;5.国王不得干涉议会的言论自由,不得因政治行为拘禁议员;6.必须定期召开议会。

1701年,议会又通过《王位继承法》。

这一法案的实质是《权利法案》的补充。

规定国王的法令必须由有关大臣的签署才能生效,所有大臣必须执行议会的决议,不同意议会的决议,大臣就须辞职。

根据这个法案,大臣便对议会负责而不对国王负责,英国国王变成了“统而不治”的虚君,政权完全落入以资产阶级和资产阶级化新贵族为主的议会之手,英国的君主立宪制最终确立。

君主立宪制的建立,内阁制的形成和近代议会制度的确立,是英国资产阶级革命的结果,它适应了英国国内政治和经济发展的需要,从而成为在英国发展资本主义和进行工业革命的根本保证。

(2)资本原始积累的完成资本主义生产方式的产生和发展需要具备两个基本条件:一是要有大量的只有人身自由而无生产资料的雇佣劳动者;二是将大量的生产资料和货币财富集中到少数人手中并转化为资本。

创造这两个条件的过程,就是资本原始积累的过程。

资本原始积累与后来的资本积累不同,前者是发生在资本主义大生产建立之前,是资本主义生产方式产生的前提和出发点。

后者是发生在资本主义大生产过程中。

所以把前者叫做资本的原始积累,后者称为资本积累。

英国的资本原始积累主要是通过圈地运动、殖民掠夺、在国内实现资本原始积累的主要途径,例如国债制度、创建银行和股份公司、严密的税收制度三个途径完成的。

马丁·威纳/著草茵茵的北欧花园……英国浓重的乡绅情结被唤醒,乡绅价值观开始抬头。

在这种思潮的带动下,英国的文学、艺术、建筑、教育越来越多地呈现出乡绅文化复归和工业精神的反动,大量的文学作品散发出浓重的乡村情怀;以保护古建筑为由的哥特式建筑被大规模复兴;公学以及以牛津、剑桥等老牌大学为代表的教育机构,重申培养有涵养的绅士、政治家的办学宗旨,推崇古典文化,鄙视对工商业、实业家以及实用性的自然科学和工程技术人才的培养。

在这种氛围的影响下,甚至英国工业资产阶级自身,也开始出现变化,他们接受乡绅文化的价值观,在行为举止和日常礼仪中自觉或不自觉地向精致、文雅的乡绅看齐。

于是,已经迈出工业文明脚步的英国,开始了围绕两种隐喻的博弈与冲撞。

“北方”隐喻中的英国,讲实用主义,凭经验办事,有算计,信仰清教,资产阶级占主导地位,有进取心,富有冒险精神,讲科学,严肃认真并相信奋斗,相信所有人的原始冲动是一种合理的、精于计算的经济上的自我利益。

“南方”隐喻中的英国,充满浪漫主义,随顺自然,安居乐业,非常幸运,信奉国教,贵族占主导地位,讲传统,并相信秩序和传统。

客观的情景是:钢铁坚硬的北方隐喻抵不过和煦温柔的南方隐喻。

这背后原因是什么?在马丁·威纳看来,这缘于英国资产阶级革命的性质。

即不流血的英国资产阶级革命,使社会及历史发展进程完整、平滑、没有断裂,进而使贵族的思想文化及价值观得以完整保留,同时,贵族阶级共享了工业革命的红利,他们通过投资金融及工商业获取了大量的经济利益,这些财富,使其本就具有的社会优势地位得到进一步巩固和加强,同时使其作为优势阶级的强大社会影响力更具辐射性和穿透力,进而更强烈地渗透到社会生活和大众之中,其思想意识和生活方式得以更广泛的传播,这导致英国工业文明的社会根基不稳。

但具体而言,乡绅文化如何反动了英国的工业精神?现实中,南方隐喻究竟捆住了英国工业文明的哪只手脚?使其在已然取得优异成绩之后终不能走向更远?作者没有能够给出回答。

英国经济发展历程1 发展历程1.1 概述(1)16世纪到18世纪经济转型阶段;(2)英国上升为霸权国,1700-1820;(3)技术进步和实际收入增长的加速阶段,1820-1913;(4)“英国病”的初期,1918-1929;(5)危机和战争的双重打击,1930-1945;(6)帝国解体后的惨淡经营,1946-1967;(7)“英国病”的激化,1967-20世纪末期;(8)增长缓慢的十年(2000-2009)1.2 转型期(16-18世纪)16-17世纪的英国正处于由封建社会向资本主义社会过度时期,这个时期的英国新兴资产阶级为了积累更多的原始积累财富才采取“重金主义”政策这样便极大的促进了英国资本主义革命和相关产业的发展,到了17世纪末18世纪初英国已经完成了资本主义进程中的原始积累,为了向工业革命过度并适应世界经济发展趋势“重金主义”政策也转变为“重工主义”政策,向世界资本主义工业化进程转变。

1.3 英国上升为霸权国(1700-1820)在此时期,英国人均收入增长要快于17世纪。

是欧洲平均水平的两倍多。

1700年时,英国的GDP是荷兰的两倍,到了1820年则是七倍。

英国资本从1750年的5亿英镑增长到1865的60亿英镑。

对总人口的人均收入进行的计算,1700年人均收入大约是每年8-9英镑,经过50年增加到12-13英镑,到1800年增加到22英镑,而1860年则又翻了一番。

在1720-1820年期间,英国的出口每年增长2%,在1700年时,英国的航运量占世界航运能力的五分之一多一点,但是,到了1820年英国的份额已经超出了40%。

1700年-1820年,虽然英国的经济增长由于成功地施行以邻为壑的商业战略而得到加强,但它的进步还有一些其他原因。

与其他欧洲大陆国家不同,它的国内发展没有受到17世纪武装冲突的干扰。

国内市场的统一程度通过创建收税公路和渠道网络以及发展海岸运输得到极大的提高。

其结果促进了不同地区之间更有效率的专业化劳动分工。

伦敦的第三产业北京市统计局研究所一、概况和历史演革伦敦这个词,包含着很多不同的概念。

如果就其所包括的辖区范围而论,从小到大,可以分为:伦敦城、内伦敦、外伦敦、大伦敦、“大伦敦规划”区域和伦敦区域。

考虑其可比性,除了历史回顾部分外,本文主要采用“大伦敦”和“大伦敦规划”区域这两个概念。

大伦敦面积1580平方公里,人口739万(1972年),“大伦敦规划”区域面积6700平方公里,人口约1000余万。

在经济和政治相结合的基础上,从16世纪开始,伦敦进入了持续发展阶段。

其后,伦敦不仅作为一个资本城市和一个重要贸易国家的重要经济中心起作用,而且还是全国的政治和金融中心,又有英国最大的港口。

伦敦协调功能和协调作用日益加强,到18世纪末期,伦敦在规模上超过了巴黎,已拥有将近100万人口,成为西方世界最大的城市。

1760年以后,英国的工业革命导致了英国制造业方面一系列史无前例的增长。

在这一技术进步过程中,伦敦的制造业并未作重要参与,技术进步主要是在北部的棉纺织地区中部的铁制品生产地区,所以到19世纪,一些大工业城市如曼彻斯特、伯明翰,其发展比伦敦要快些。

但是,由于伦敦作为政治、经济中心所具有的独特的协调功能,伦敦一直维持住其英国“首要城市”的地位。

第一次世界大战前夕,伦敦聚集的人口在700万人以上,比英国的第二大城市利物浦的人口多大约7倍。

19世纪初,伦敦人口约占英格兰和威尔士人口总和的10%。

到19世纪末,这一比例上升到20%。

1950年以来,伦敦经济的重要变化是制造业就业的减少,服务业部门则是一片增长景象,特别是银行和金融业,还有其它专业服务部门。

60年代以后,由于伦敦居住的人口减少,消费服务业有所下降,但银行、金融及专业服务则仍在继续增长。

二、本世纪伦敦的产业结构变动大伦敦在两次世界大战间隔期间,由于受消费品工业腾飞的影响,形成了有利的工业布局,成为无论用什么尺度衡量都称得上是全国第一位的制造业地区。

随着经济的发展,伦敦的产业结构发生了变化。

后工业化时期伦敦创意产业的发展一般认为英国是世界上最早确立“创意产业”概念的国家。

伦敦创意产业发展的经验对上海有着很好的借鉴意义。

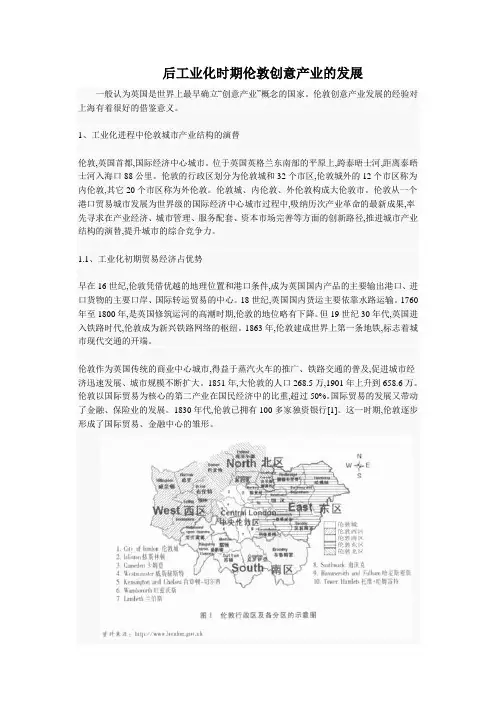

1、工业化进程中伦敦城市产业结构的演替伦敦,英国首都,国际经济中心城市。

位于英国英格兰东南部的平原上,跨泰晤士河,距离泰晤士河入海口88公里。

伦敦的行政区划分为伦敦城和32个市区,伦敦城外的12个市区称为内伦敦,其它20个市区称为外伦敦。

伦敦城、内伦敦、外伦敦构成大伦敦市。

伦敦从一个港口贸易城市发展为世界级的国际经济中心城市过程中,吸纳历次产业革命的最新成果,率先寻求在产业经济、城市管理、服务配套、资本市场完善等方面的创新路径,推进城市产业结构的演替,提升城市的综合竞争力。

1.1、工业化初期贸易经济占优势早在16世纪,伦敦凭借优越的地理位置和港口条件,成为英国国内产品的主要输出港口、进口货物的主要口岸、国际转运贸易的中心。

18世纪,英国国内货运主要依靠水路运输。

1760年至1800年,是英国修筑运河的高潮时期,伦敦的地位略有下降。

但19世纪30年代,英国进入铁路时代,伦敦成为新兴铁路网络的枢纽。

1863年,伦敦建成世界上第一条地铁,标志着城市现代交通的开端。

伦敦作为英国传统的商业中心城市,得益于蒸汽火车的推广、铁路交通的普及,促进城市经济迅速发展、城市规模不断扩大。

1851年,大伦敦的人口268.5万,1901年上升到658.6万。

伦敦以国际贸易为核心的第二产业在国民经济中的比重,超过50%。

国际贸易的发展又带动了金融、保险业的发展。

1830年代,伦敦已拥有100多家独资银行[1]。

这一时期,伦敦逐步形成了国际贸易、金融中心的雏形。

1.2、工业化时期制造业、服务业并重19世纪30年代和20世纪初是以电力应用为标志的第二次工业革命时期。

第二次产业革命的发源地是德国和美国,这两个国家在20世纪分别成为世界第一和第二大工业国。

同时期内,英国把重点放在殖民扩张上,到1914年拥有的殖民地面积占到全世界面积的1/4,号称“日不落帝国”。

脱欧后的英国面临的挑战与机遇2020 年 1 月 31 日,英国正式“脱欧”,结束了其 47 年的欧盟成员国身份。

这一重大历史事件给英国带来了深远的影响,既带来了诸多严峻的挑战,也蕴含着一定的发展机遇。

脱欧后的英国,首先面临的是经济方面的挑战。

在贸易领域,英国与欧盟之间的贸易关系发生了重大变化。

以往,英国作为欧盟成员国,能够在欧盟内部享受到无壁垒的自由贸易。

脱欧后,新的贸易规则和关税安排增加了贸易成本和复杂性。

许多企业面临着供应链中断、海关检查繁琐以及市场准入门槛提高等问题,这对英国的制造业和出口行业造成了不小的冲击。

特别是汽车制造、化工等依赖于欧盟市场和供应链的行业,受到的影响更为显著。

金融服务业也是英国经济的重要支柱之一。

脱欧使得一些金融机构重新考虑其在英国的布局,将部分业务转移到了欧盟其他金融中心,以确保能够继续在欧盟市场中顺畅运营。

这导致了英国金融行业的就业岗位流失和投资减少,伦敦作为全球金融中心的地位也受到了一定程度的削弱。

在就业方面,脱欧给英国劳动力市场带来了不小的压力。

来自欧盟的劳动力在英国的工作和生活面临更多限制,导致一些行业出现劳动力短缺的现象,尤其是农业、餐饮服务和建筑等劳动密集型行业。

同时,英国本土的劳动者也面临着就业竞争加剧的局面,因为随着经济不确定性的增加,企业招聘意愿有所下降。

在政治方面,脱欧引发了英国国内的政治分歧和社会矛盾。

苏格兰和北爱尔兰在脱欧问题上与英格兰和威尔士存在较大分歧,这进一步加剧了英国的分裂倾向。

苏格兰多次表示希望举行独立公投,以重新考虑其在英国的地位。

北爱尔兰的边境问题也成为了一个棘手的政治难题,如何在维护北爱尔兰和平稳定的同时,确保英国与欧盟之间的贸易往来顺畅,是英国政府面临的重大考验。

然而,脱欧也为英国带来了一些机遇。

脱欧后,英国在政策制定方面拥有了更大的自主权。

例如,在税收政策上,英国可以根据自身的经济需求进行独立调整,以吸引更多的投资和企业入驻。

后工业化时期伦敦创意产业的发展一般认为英国是世界上最早确立“创意产业”概念的国家。

伦敦创意产业发展的经验对上海有着很好的借鉴意义。

1、工业化进程中伦敦城市产业结构的演替伦敦,英国首都,国际经济中心城市。

位于英国英格兰东南部的平原上,跨泰晤士河,距离泰晤士河入海口88公里。

伦敦的行政区划分为伦敦城和32个市区,伦敦城外的12个市区称为内伦敦,其它20个市区称为外伦敦。

伦敦城、内伦敦、外伦敦构成大伦敦市。

伦敦从一个港口贸易城市发展为世界级的国际经济中心城市过程中,吸纳历次产业革命的最新成果,率先寻求在产业经济、城市管理、服务配套、资本市场完善等方面的创新路径,推进城市产业结构的演替,提升城市的综合竞争力。

1.1、工业化初期贸易经济占优势早在16世纪,伦敦凭借优越的地理位置和港口条件,成为英国国内产品的主要输出港口、进口货物的主要口岸、国际转运贸易的中心。

18世纪,英国国内货运主要依靠水路运输。

1760年至1800年,是英国修筑运河的高潮时期,伦敦的地位略有下降。

但19世纪30年代,英国进入铁路时代,伦敦成为新兴铁路网络的枢纽。

1863年,伦敦建成世界上第一条地铁,标志着城市现代交通的开端。

伦敦作为英国传统的商业中心城市,得益于蒸汽火车的推广、铁路交通的普及,促进城市经济迅速发展、城市规模不断扩大。

1851年,大伦敦的人口268.5万,1901年上升到658.6万。

伦敦以国际贸易为核心的第二产业在国民经济中的比重,超过50%。

国际贸易的发展又带动了金融、保险业的发展。

1830年代,伦敦已拥有100多家独资银行[1]。

这一时期,伦敦逐步形成了国际贸易、金融中心的雏形。

1.2、工业化时期制造业、服务业并重19世纪30年代和20世纪初是以电力应用为标志的第二次工业革命时期。

第二次产业革命的发源地是德国和美国,这两个国家在20世纪分别成为世界第一和第二大工业国。

同时期内,英国把重点放在殖民扩张上,到1914年拥有的殖民地面积占到全世界面积的1/4,号称“日不落帝国”。

英国工业发展历程

英国工业发展历程可以追溯到18世纪的工业革命时期。

在此

期间,英国迅速从传统的农业和手工业经济转变为机械化和工厂化的工业经济。

在18世纪初期,英国开始出现复杂的纺织工业。

发明了纺纱

机和纺织机,使得纺纱和织布过程大大提高了效率。

这使得纺纱织布成为英国最重要的工业部门之一。

同时,英国的煤炭和铁矿石资源非常丰富,为工业化提供了重要的基础。

随着煤炭和铁矿石的开采和运输技术的进步,铁路和运河的建设得以加快,为后来的工业发展打下了坚实的基础。

在18世纪中后期,英国逐渐发展出现了许多其他重要的产业。

例如,化学工业迅速发展,蒸汽机的出现革命了运输和制造业,冶金工业得到了极大的发展。

随着工业化的推进,城市化也在英国大规模进行。

城市人口迅速增加,工人阶级壮大。

工厂和工作场所的条件往往很差,使得工人们遭受了极大的苦难。

这导致了劳工运动的兴起,工人们开始组织起来争取更好的工作和生活条件。

到19世纪末20世纪初,英国已经成为世界上最大的工业和经济大国之一。

英国的工业发展不仅带动了经济的增长,还对全球的产业结构和贸易格局产生了深远的影响。

工业革命时期的创新和发展为英国奠定了强大的经济基础,也为世界其他国家的工业发展提供了重要的借鉴和启示。

浅谈英国的兴衰之路18-19 世纪,英国开始兴起。

英国从 15 世纪开始建立起专制的都铎王朝,通过推行重商主义,壮大了国家的实力,在1588年的时候打败了西班牙的“无敌舰队”,标志着英国的崛起。

之后,英国的专制王朝继续海外扩张,建立英帝国。

后来在1640年发生了推翻专制王朝的革命。

这对于之后英国的资本主义发展和英国的进一步崛起有很重要的作用。

之后,英国取代了荷兰成为了海上霸主,建立了一个非常庞大的殖民帝国,在欧洲率先开始工业革命。

到19世纪40年代,英国已经成为世界上第一个完成工业革命的国家。

根据统计,1848 年英国的铁产量占世界产量的一半,煤占到世界2/3,棉布占到世界 1/2,铁路已经修了 1 万公里,英国贸易总额在这个时候占世界总量的20%-25%左右。

大英帝国是随着英国人的海外殖民扩张而出现的。

英国海外移民的历史可以追溯到15世纪末年,1607年英国人在北美建立了第一个永久性的殖民地。

但英国大规模的海外移民出现在18世纪以后。

由于工业革命,英国最早出现了资本主义条件下的劳动人口过剩。

从1814年拿破仑战争结束到1914年第一次世界大战爆发的一百年间,约有2000多万人从英国移居海外,其中1300万人移居美国,400万人移居加拿大,150万人去了澳洲,其余人流向世界的其他地方,英国是近代以来世界上最大的输出人口的移民国家。

殖民地不仅对英国而且对世界有着重要的历史意义,很多学者认为,殖民地是英国资本主义起源的前提条件之一。

当20世纪初世界基本被列强瓜分完毕时,英国获得的份额最大。

在一战爆发之前的1914年,英国的殖民地面积已达3350平方公里,统辖3.94亿人口,占世界人口的1/4;这相当于英国本土的137倍,本国人口的8倍多,被称作“日不落帝国”。

英帝国在形成过程中,既有对当地土著人的镇压,也有与其他殖民国家的争夺。

这一过程对英国社会发展、世界近现代国际关系史和政治地理的发展演变,均有着重大影响。

英国经济的发展历程英国经济的发展是依据其特定的自然环境所决定的,从15世纪到如今虽然发展曲折但是它是一直走在世界经济发展的前沿,从最早注重国家控制的重商主义,到后来完全依靠经济规律的自主义,再到强调国家干预的凯恩斯主义,然后到发挥个体功用的撒切尔主义,最后到“第三条道路”,国家控制与市场作用一边冲突,一边缩小着各自理论体现上的差异,直到融合为“第三条道路".当然,“第三条道路”也并非完美,英国经济仍将在这种文化物质的影响下继续发展.下面通过不同的方面来进一步的了解英国经济的发展历程.走出重商主义的樊篱英国曾是重商主义的故乡,但斗转星移,当英国完成工业革命,从农业国变为工业国之后,历史上功不可没的“重商主义”,却成了“明日黄花”.贸易保护主义受到挑战,《谷物法》和《航海条约》被相继废除,英国逐渐成为了自由贸易的国家.15世纪末,航海业空前发展,哥伦布发现新大陆,欧洲商人为之狂喜。

从前,他们只能往返奔波于地中海沿岸,可如今太平洋、大西洋乃至全球,都成了他们做买卖的市场。

活动空间的扩大,意味着他们有了更多的机会,去赚取那亮闪闪的黄金白银。

英国的海岸线很长,外贸条件得天独厚,伦敦、利物浦成了繁忙的港口城市。

美洲的土豆、蔗糖和咖啡,亚洲的瓷器、茶叶及烟草,走进了寻常百姓家;而英国货,也源源不断地卖到了世界各地。

1600年成立的“东印度公司”,垄断了中英、印英间的贸易往来,把在印度种植的鸦片,转卖给中国,赚取了丰厚的利润.1610年至1640年,英国的外贸额增长了10倍。

商业贸易飞速发展,国家财富增长很快,英国呈现一片欣欣向荣之景。

无怪乎,经济学家威廉·配第得出结论:“从业之利,农不如工,工不如商。

”贱买贵卖让商人们富得冒油,一个个腰缠万贯,世人对他们刮目相看:追求利润,天经地义;发财致富,世人仰慕。

商人们可以通过购买土地,成为贵族,出席议会,在政坛上也有了发言权。

但是,这并不意味着他们控制了政权,于是,他们需要一种理论,来说明商业的极端重要性,去争取政府有力的支持.商业的繁荣兴旺,使“重商主义"风靡一时。

英国经济发展历程1 发展历程1.1 概述(1)16世纪到18世纪经济转型阶段;(2)英国上升为霸权国,1700-1820;(3)技术进步和实际收入增长的加速阶段,1820-1913;(4)“英国病”的初期,1918-1929;(5)危机和战争的双重打击,1930-1945;(6)帝国解体后的惨淡经营,1946-1967;(7)“英国病”的激化,1967-20世纪末期;(8)增长缓慢的十年(2000-2009)1.2 转型期(16-18世纪)16-17世纪的英国正处于由封建社会向资本主义社会过度时期,这个时期的英国新兴资产阶级为了积累更多的原始积累财富才采取“重金主义”政策这样便极大的促进了英国资本主义革命和相关产业的发展,到了17世纪末18世纪初英国已经完成了资本主义进程中的原始积累,为了向工业革命过度并适应世界经济发展趋势“重金主义”政策也转变为“重工主义”政策,向世界资本主义工业化进程转变。

1.3 英国上升为霸权国(1700-1820)在此时期,英国人均收入增长要快于17世纪。

是欧洲平均水平的两倍多。

1700年时,英国的GDP是荷兰的两倍,到了1820年则是七倍。

英国资本从1750年的5亿英镑增长到1865的60亿英镑。

对总人口的人均收入进行的计算,1700年人均收入大约是每年8-9英镑,经过50年增加到12-13英镑,到1800年增加到22英镑,而1860年则又翻了一番。

在1720-1820年期间,英国的出口每年增长2%,在1700年时,英国的航运量占世界航运能力的五分之一多一点,但是,到了1820年英国的份额已经超出了40%。

1700年-1820年,虽然英国的经济增长由于成功地施行以邻为壑的商业战略而得到加强,但它的进步还有一些其他原因。

与其他欧洲大陆国家不同,它的国内发展没有受到17世纪武装冲突的干扰。

国内市场的统一程度通过创建收税公路和渠道网络以及发展海岸运输得到极大的提高。

其结果促进了不同地区之间更有效率的专业化劳动分工。