庄子(1)

- 格式:doc

- 大小:98.50 KB

- 文档页数:3

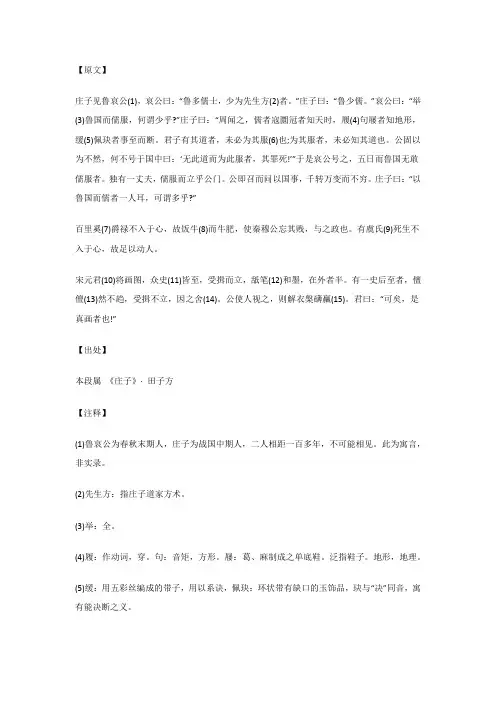

【原文】庄子见鲁哀公(1),哀公曰:“鲁多儒士,少为先生方(2)者。

”庄子曰:“鲁少儒。

”哀公曰:“举(3)鲁国而儒服,何谓少乎?”庄子曰:“周闻之,儒者寇圜冠者知天时,履(4)句屦者知地形,缓(5)佩玦者事至而断。

君子有其道者,未必为其服(6)也;为其服者,未必知其道也。

公固以为不然,何不号于国中曰:‘无此道而为此服者,其罪死!’”于是哀公号之,五日而鲁国无敢儒服者。

独有一丈夫,儒服而立乎公门。

公即召而问以国事,千转万变而不穷。

庄子曰:“以鲁国而儒者一人耳,可谓多乎?”百里奚(7)爵禄不入于心,故饭牛(8)而牛肥,使秦穆公忘其贱,与之政也。

有虞氏(9)死生不入于心,故足以动人。

宋元君(10)将画图,众史(11)皆至,受揖而立,舐笔(12)和墨,在外者半。

有一史后至者,儃儃(13)然不趋,受揖不立,因之舍(14)。

公使人视之,则解衣槃礴臝(15)。

君曰:“可矣,是真画者也!”【出处】本段属《庄子》·田子方【注释】(1)鲁哀公为春秋末期人,庄子为战国中期人,二人相距一百多年,不可能相见。

此为寓言,非实录。

(2)先生方:指庄子道家方术。

(3)举:全。

(4)履:作动词,穿。

句:音矩,方形。

屦:葛、麻制成之单底鞋。

泛指鞋子。

地形,地理。

(5)缓:用五彩丝编成的带子,用以系诀,佩玦:环状带有缺口的玉饰品,玦与“决”同音,寓有能决断之义。

(6)为其服:穿戴同样服饰。

(7)百里奚:春秋时秦国大夫。

原为虞国大夫,晋灭虞后被俘,作为陪嫁之臣送往秦国。

后又出走楚国,为楚所执。

后被秦穆公用五张羊皮赎回,称五羖大夫,为秦穆公所重用,与蹇叔、由余等贤臣协助秦穆公建立霸业。

不入心:不放在心上。

(8)饭牛:养牛。

与之政:委以国政。

(9)有虞氏:虞舜。

舜一心只想尽孝,不把生死放在心上,虽然他的父亲和弟弟想方设法谋害他,想把他烧死在屋顶,压死在井底,他都不忌恨。

(10)宋元君:即宋元公,名佐,春秋末期末君。

画图:画国中山川大地之图画。

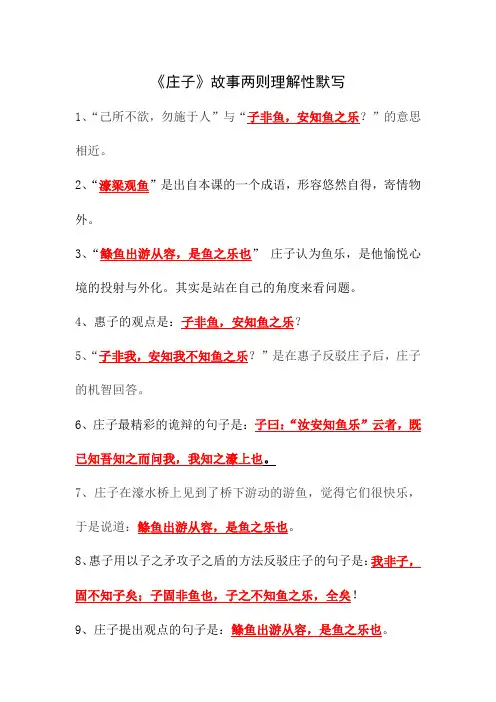

《庄子》故事两则理解性默写

1、“己所不欲,勿施于人”与“子非鱼,安知鱼之乐?”的意思相近。

2、“濠梁观鱼”是出自本课的一个成语,形容悠然自得,寄情物外。

3、“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也”庄子认为鱼乐,是他愉悦心境的投射与外化。

其实是站在自己的角度来看问题。

6、庄子最精彩的诡辩的句子是:子曰:“汝安知鱼乐”云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。

7、庄子在濠水桥上见到了桥下游动的游鱼,觉得它们很快乐,于是说道:鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。

8、惠子用以子之矛攻子之盾的方法反驳庄子的句子是:我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!

9、庄子提出观点的句子是:鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。

屠龙之技姓朱者学屠龙于支离益,单千金之家,三年技成,而无所用其巧。

——《庄子〃列御寇》[译文]:有一个姓朱的人,一心要学会一种别人都没有的技术,于是,就到支离益那里去学习宰杀龙的本领。

他花尽了家里资产,用了整整三年时间,终于把宰杀龙的技术学到手了。

姓朱的得意洋洋地回到家里。

可是,世间哪有龙可杀呢?结果,他学的技术一点也用不上。

[寓意]:学习必须从实际出发,讲求实效。

如果脱离了实际,再大的本领也没有用。

随珠弹雀今且有人于此,以随侯之珠,弹千仞之雀,世必笑之。

是何也?则其所用者重,而所要者轻也。

(随侯之珠是非常珍贵的宝珠。

)——《庄子〃让王》[译文]:有一个喜打鸟的人,却用随珠作弹丸,去射飞翔在千丈高空中的一只麻雀。

人们看了,都嘲笑他。

这是什么道理呢?这是因为付出的代价太昂贵,而得到的东西太轻微。

[寓意]:做什么事,都得讲究得失轻重。

为了没什么价值的东西而丢掉十分宝贵的东西,这是一种十分愚蠢的行为。

鲁侯养鸟昔者海鸟止于鲁郊,鲁侯御而觞之于庙,奏《九韶》以为乐,具太牢以为膳。

鸟乃眩视忧悲,不敢食一脔,不敢饮一杯,三日而死。

此以己养养鸟也,非以鸟养养鸟也。

——《庄子〃至乐》[译文]:从前,有只海鸟落在鲁国都城的郊外,鲁侯以为这是只神鸟,令人把它捉住,亲自把它迎接到祖庙里,毕恭毕敬地设宴迎接,并将它供养起来,每天都演奏古时的音乐《九韶》给它听,安排牛羊猪三牲具备的“太牢”给它吃。

鲁侯的这种招待把海鸟搞得头晕目眩,惶恐不安,一点儿肉也不敢吃,一杯水也不敢喝,过了三天就死了。

鲁侯是用他自己享乐的方式来养鸟的,而不是按照鸟的生活方式来养鸟啊。

这只鸟是被他吓死的。

[寓意]:办事不看对象,完全根据自己的好恶行事,好心也会把事情办糟。

老汉粘蝉仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也。

仲尼曰:‚子巧乎!有道邪?‛曰:‚我有道也。

五六月,累丸二而不坠,则失者锱铢;累三而不坠,则失者十一;累五而不坠,犹掇之也。

吾处身也,若橛株拘;吾执臂也,若槁木之枝。

【原文】庄子衣大布而补之(1),正緳系履而过魏王(2)。

魏王曰:“何先生之惫邪(3)?”庄子曰:“贫也,非惫也。

士有道德不能行,惫也;衣弊履穿,贫也,非惫也,此所谓非遭时也(4)。

王独不见夫腾猿乎(5)?其得柟梓豫章也(6),揽蔓其枝而王长其间(7),虽羿蓬蒙不能眄睨也(8);及其得柘棘枳枸之间也(9),危行侧视(10),振动悼慄(11),此筋骨非有加急而不柔也(12),处势不便,未足以逞其能也。

今处昏上乱相之间,而欲无惫(13),奚可得邪?此比干之见剖心,征也夫(14)!”【出处】本段属《庄子》·山木【注释】(1)大布,粗布。

穿粗布制作又带补丁衣服。

(2)緳〔xié〕:通“絜”。

带子。

正緳,整理扎束好腰带。

系履:鞋子已磨穿,用麻绳扎牢。

魏王,魏惠王。

过:至,去。

(3)惫〔bèi〕:疲乏困顿。

(4)非遭时:生不逢时,没有遇见好世道。

(5)腾猿:善于腾跃之猿猴。

(6)柟〔nán〕:“楠”的异体字。

捕树为产于四川云贵各省的常绿乔木。

梓:梓树,又称揪树,生长于长江以北的落叶乔木。

豫章:即樟树,亦为高大乔木。

(7)揽蔓:把捉牵扯。

王长:怡然自得的样子。

(8)羿:古代传说中善射的英雄。

曾协助尧上射九日,下射凿齿、九婴、封稀、修蛇等害兽。

蓬蒙:羿之弟子,亦是善射之人。

眄睨〔miǎn nì〕:斜视瞄准。

言腾猿善跃,羿与蓬蒙也难于瞄准射中。

(9)拓〔zhè〕:桑科灌木。

棘:带刺的小型枣树。

枳枸:桔科带刺小灌木。

(10)危行:心存畏惧,行动谨慎。

(11)悼慄:畏惧战栗。

(12)加急:过分紧张。

(13)昏上乱相:对当权君臣之责骂。

(14)比干:殷纣王之臣,因忠谏不听,被剖心而死。

见:先见。

征:征兆。

言比干己先见将被剖心之征兆。

【译文】庄子穿着带补丁的粗布衣,扎好腰带系好鞋子去魏王处。

魏王说:“先生为何这样疲困呀?”庄子说:“是贫穷啊,不是疲困。

志士有道德不得施行,是疲困;衣服破烂,鞋子磨穿,是贫穷,不是疲困,这是所谓没遭遇好世道。

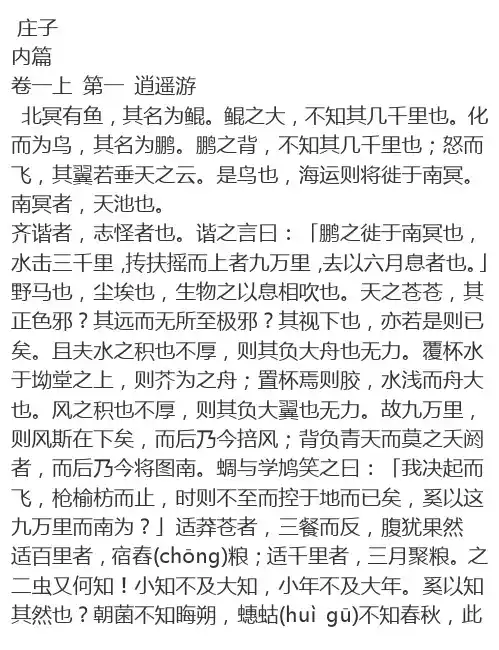

《庄子》一则:北冥有鱼北冥①有鱼,其名为鲲②。

鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏③。

鹏之背,不知其几千里也;怒④而飞,其翼若垂天之云⑤。

是鸟也,海运则将徙⑥于南冥。

南冥者,天池⑦也。

《齐谐》者⑧,志怪⑨者也。

《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击⑩三千里,抟扶摇⑪而上者九万里,去以六月息者也⑫。

”野马也⑬,尘埃也⑭,生物之以息相吹也。

天之苍苍⑮,其正色邪?其远而无所至极邪⑯?其视下也,亦若是则已矣。

作家:庄子,名周,战国时宋国人,著名的思想家,文学家。

道家学派的重要代表,与老子并称为“老庄”。

道家的主要精神是崇尚自然,庄子对待生活的态度是:一切顺其自然,“安时而处顺”、“清静无为”。

政治上主张“无为而治”。

“知其无可奈何而安之若命”、庄子一生著书十余万言,书名《庄子》。

《庄子》,道家经典之一。

今存三十三篇,内篇7篇是庄子所作,外篇15篇和杂篇11篇学术界认为是他人伪作。

《庄子》的文章,想像奇幻,构思巧妙,善用寓言和比喻,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格。

它不仅有很高的哲学成就,对后世文学的发展也有着深远的影响。

人们评价这本书为“文学的哲学、哲学的文学”。

鲁迅先生更评价说: “其文汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。

”翻译:北方的大海里有一条鱼,它的名字叫做鲲。

鲲的体积,真不知道大到几千里;变化成为鸟,它的名字就叫鹏。

鹏的脊背,真不知道长到几千里;当它奋起而飞的时候,那展开的双翅就像天边的云。

这只鹏鸟呀,随着海上汹涌的波涛迁徙到南方的大海。

南方的大海是个天然的大池。

《齐谐》是一部专门记载怪异事情的书,这本书上记载说:“鹏鸟迁徙到南方的大海,翅膀拍击水面激起三千里的波涛,海面上急骤的狂风盘旋而上直冲九万里高空,离开北方的大海用了六个月的时间方才停歇下来”。

春日林泽原野上蒸腾浮动犹如奔马的雾气,低空里沸沸扬扬的尘埃,都是大自然里各种生物的气息吹拂所致。

天空是那么湛蓝湛蓝的,难道这就是它真正的颜色吗?抑或是高旷辽远没法看到它的尽头呢?鹏鸟在高空往下看,不过也就像这个样子罢了。

庄子内篇卷一上 第一 逍遥游北冥有鱼,其名为鲲。

鲲之大,不知其几千里也。

化而为鸟,其名为鹏。

鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。

是鸟也,海运则将徙于南冥。

南冥者,天池也。

齐谐者,志怪者也。

谐之言曰:「鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。

」野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。

覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟;置杯焉则胶,水浅而舟大也。

风之积也不厚,则其负大翼也无力。

故九万里,则风斯在下矣,而后乃今掊风;背负青天而莫之夭阏者,而后乃今将图南。

蜩与学鸠笑之曰:「我决起而飞,枪榆枋而止,时则不至而控于地而已矣,奚以这九万里而南为?」适莽苍者,三餐而反,腹犹果然 适百里者,宿舂(chōng)粮;适千里者,三月聚粮。

之二虫又何知!小知不及大知,小年不及大年。

奚以知其然也?朝菌不知晦朔,蟪蛄(huì gū)不知春秋,此小年也。

楚之南有冥灵者,以五百岁为春,五百岁为秋;上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋。

此大年也。

而彭祖乃今以久特闻,众人匹之,不亦悲乎!汤之问棘也是已。

穷发之北有冥海者,天池也。

有鱼焉,其广数千里,未有知其修者,其名为鲲。

有鸟焉,其名为鹏,背若泰山,翼若垂天之云,抟扶摇羊角而上者九万里,绝云气,负青天,然后图南,且适南冥也。

斥鴳笑之曰:「彼且奚适也?我腾跃而上,不过数仞而下,翱翔蓬蒿之间,此亦飞之至也,而彼且奚适也?」此小大之辩也。

故夫知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者,其自视也亦若此矣。

而宋荣子犹然笑之。

且举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮,定乎内外之分,辩乎荣辱之竟,斯已矣。

彼其于世,未数数然也。

虽然,犹有未树也。

夫列子御风而行,泠然善也,旬有五日而反。

彼于致福者,未数数然也。

此虽免乎行,犹有所待者也。

若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉!故曰:至人无己,神人无功,圣人无名。

1 、 望洋兴叹原文: 秋水时至,百川灌河,泾流之大,两岸矣清渚崖之间,不辨牛马。

于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。

顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。

于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰: ' 闻道百,以为莫己若 '者,我之谓也。

” —— 庄子《庄子·秋水》译文 :秋天来到,天降大雨,无数细小的水流,汇入黄河。

只见波涛汹涌,河水暴涨,淹没了河心的沙洲,浸灌了岸边的洼地,河面陡然变宽,隔水远望,连河对岸牛马之类的大牲畜也分辨不清了。

眼前的景象多么壮观啊,河伯以为天下的水都汇集到他这里来了,不由洋洋得意。

他随着流水向东走去,一边走一边观赏水景。

他来到北海,向东一望,不由大吃一惊,但见水天相连,不知道哪里是水的尽头。

河伯呆呆地看了一阵子,才转过脸来对着大海感慨地说:“俗话说: '道理懂得多一点的人,便以为自己比谁都强。

' 我就是这样的人啦!”寓意 :不见高山,不显平地;不见大海,不知溪流。

山外有山,天外有天。

我们每个人其实都是很渺小的。

2 、 屠龙之技原文: 姓朱者学屠龙于支离益,单千金之家,三年技成,而无所用其巧。

庄子《庄子·列御寇》 译文: 有一个姓朱的人,一心要学会一种别人都没有的技术,于是,就到支离益那里去学习宰杀龙的本领。

他花尽了家里资产,用了整整三年时间,终于把宰杀龙的技术学到手了。

姓朱的得意洋洋地回到家里。

可是,世间哪有龙可杀呢?结果,他学的技术一点也用不上。

寓意: 学习必须从实际出发,讲求实效。

如果脱离了实际,再大的本领也没有用。

3 、随珠弹雀原文: 今且有人于此,以随侯之珠,弹千仞之雀,世必笑之。

是何也?则其所用者重,而所要者轻也。

(随侯之珠是非常珍贵的宝珠。

)庄子《庄子·让王》译文: 有一个喜打鸟的人,却用随珠作弹丸,去射飞翔在千丈高空中的一只麻雀。

人们看了,都嘲笑他。

这是什么道理呢?这是因为付出的代价太昂贵,而得到的东西太轻微。

【原文】庄子曰:“人有能游(1),且得不游乎!人而不能游(2),且得游乎!夫流遁(3)之志,决绝(4)之行,噫,其非至知厚德之任(5)与!覆坠(6)而不反,火驰(7)而不顾。

虽相与为君臣,时也,易世(8)而无以相贱。

故曰:至人不留行(9)焉。

“夫尊古而卑今,学者之流也。

且以狶韦氏之流观今之世,夫孰能不波(10)!唯至人乃能游于世不僻(11),顺人而不失己。

彼教不学,承意不彼(12)。

“目彻(13)为明,耳彻为聪,鼻彻为颤(14),口彻为甘,心彻为知,知彻为德。

凡道不欲壅(15),壅则哽,哽而不止则跈(16),跈则众害生。

物之有知者恃息(17),其不殷(18),非天之罪。

天之穿之,日夜无降(19),人则顾塞其窦(20)。

胞有重阆(21),心有天游。

室无空虚,则妇姑勃谿(22);心无天游,则六凿相攘。

大林丘山之善于人也,亦神者不胜。

“德溢(23)乎名,名溢乎暴(24),谋稽乎誸(25),知出乎争,柴生乎守(26),官事果乎众宜(27)。

春雨日时,草木怒生,铫耨(28)于是乎始修,草木之到植(29)者过半而不知其然。

”【出处】本段属《庄子》·外物【注释】(1)能游:能优游自乐。

(2)不能游:不能逍遥自得。

(3)流遁:流荡逐物逃遁不返。

(4)决绝:深隐高蹈。

(5)任:为。

(6)覆坠:陷溺于世故。

(7)火驰:逐于世如火之急。

(8)异世:世代变异。

(9)不留行:不执着于某种行为方式。

(10)波:通“颇”,偏颇。

(11)僻:躲避(12)彼教不学,承意不彼:彼,狶韦氏类的古人,彼教不学即不学古人,承意不彼即仅承袭古人的真意而不完全尊奉,否则就不像是他们了。

(13)彻:通,贯通,透彻。

(14)颤:通“膻”。

(15)壅:壅阻,阻塞。

(16)跈〔zhěn〕:通“抮”,违逆。

(17)恃息:仰赖于气息。

(18)殷:盛,畅盛。

(19)无降:无止息。

(20)顾塞其窦:顾塞,梗塞。

窦,孔穴,即人的五官。

(21)胞有重阆:胞,胎胞。

庄子经典语录庄子经典语录11、天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。

圣人者,原天地之美而达万物之理。

2、真者,精诚之至也。

不精不诚,不能动人。

3、学者,学其所不能学也;行者,行其所不能行也;辩者,辩其所不能辩也。

知止乎其所不能知,至矣。

4、毛嫱丽姬,人之所美也;鱼见之深入,鸟见之高飞,麋鹿见之决骤,四者孰知天下之正色哉?5、庖人虽不治庖,尸祝不越樽俎而代之矣。

6、泉涸,鱼相与处于陆,相呴以湿,相濡以沫,不如相忘于江湖。

与其誉尧而非桀也,不如两忘而化其道。

7、鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。

8、大知闲闲,小知间间。

大言炎炎,小言詹詹。

9、井蛙不可以语於海,夏虫不可以语於冰。

10、凡人心险于山川,难于知天。

11、今我睹酒之难穷也,吾非至于酒之门则殆矣,吾长见笑于大方之家。

”12、昔者庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也。

自喻适志与!不知周也。

俄然觉,则蘧蘧然周也。

不知周之梦为胡蝶与?胡蝶之梦为周与??周与胡蝶则必有分矣。

此之谓物化。

13、意有所至而爱有所亡。

可不慎邪?14、方生方死,方死方生;方可方不可,方不可方可。

15、此龟者,宁其死为留骨而贵乎?宁其生而曳尾于途中乎?……吾将曳尾于途中。

16、将为(月去)箧探囊发匮之盗,为之守备,则必摄缄滕,固扁囗。

此代俗之所谓智也。

然而巨盗至则负匠揭箧,担囊而趋。

唯恐缄滕扃囗之不固也,然则向之所谓智者,有不为盗积者乎?——反智也,孙子曰:小敌之坚,大敌之擒也。

17、为善无近名,为恶无近刑,缘督以为经,可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年。

18、日出而作,日入而息,逍遥于天地之间,而心意自得。

19、以指喻指之非指,不若以非指喻指之非指也;以马喻马之非马,不若以非马喻马之非马也。

天地一指也,万物一马也。

20、视乎冥冥,听乎无声。

冥冥之中,独见晓焉;无声之中,独闻和焉。

故深之又深而能物焉,神之又神而能精焉。

21、吾以天地为棺椁,以日月为连璧,星辰为珠玑,万物为送賷。

第1篇一、摘抄1. 《逍遥游》“逍遥游,天地之大美也,而不知其所以然。

故曰:‘天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。

’”感悟:庄子在这里阐述了一种超然物外、顺应自然的生活态度。

他认为,天地万物都有其存在的道理,而我们只需顺应自然,便能体会到其中的美好。

2. 《齐物论》“天地与我并生,而万物与我为一。

”感悟:庄子在这里表达了人与自然、人与万物之间的和谐关系。

他认为,人与自然、万物本为一体,我们应尊重自然,顺应万物。

3. 《养生主》“吾生也有涯,而知也无涯。

以有涯随无涯,殆己!”感悟:庄子在这里提醒我们,人生有限,知识无穷。

我们应珍惜有限的人生,追求内心的满足,而不是盲目地追求知识。

4. 《大宗师》“吾生也有涯,而知也无涯,以有涯随无涯,殆己!已而为知者,殆而已矣!”感悟:庄子在这里进一步强调,人生有限,知识无穷,我们应懂得取舍,追求内心的满足,而不是盲目地追求知识。

5. 《应帝王》“帝王者,天下之至贵也,而仁义者,天下之至道也。

然而,帝王之所以为帝王,非仁义也,乃因其能顺应自然、把握时机。

”感悟:庄子在这里告诉我们,帝王并非凭借仁义而成为帝王,而是因为他们能顺应自然、把握时机。

这启示我们,在生活中,也要学会顺应自然,把握时机。

二、感悟1. 逍遥自在的生活态度庄子在《逍遥游》中提出“逍遥游”这一概念,他认为,人生应该追求逍遥自在的生活态度。

这种态度要求我们放下世俗的束缚,顺应自然,追求内心的满足。

在现实生活中,我们常常被名利所累,无法达到逍遥自在的境界。

然而,只有当我们放下这些束缚,才能真正体会到生活的美好。

2. 人与自然的和谐关系庄子在《齐物论》中强调,人与自然、万物本为一体。

我们应尊重自然,顺应万物。

在现代社会,人类对自然的破坏日益严重,环境问题日益突出。

因此,我们有必要学习庄子的思想,倡导人与自然的和谐共生。

3. 知识与人生的取舍庄子在《养生主》和《大宗师》中提到,人生有限,知识无穷。

第一章从人籁到天籁南郭子綦隐机而坐,仰天而嘘,荅焉似丧其耦。

颜成子游立侍乎前,曰:“何居乎?形固可使如槁木,而心固可使如死灰乎?今之隐机者,非昔之隐机者也。

”子綦曰:“偃,不亦善乎,而问之也!今者吾丧我,汝知之乎?女闻人籁而未闻地籁,女闻地籁而未闻天籁夫!”子游曰:“敢问其方。

”子綦曰:“夫大块噫气,其名为风。

是唯无作,作则万窍怒呺。

而独不闻之翏翏乎?山林之畏隹,大木百围之窍穴,似鼻,似口,似耳,似枅,似圈,似臼,似洼者,似污者;激者,者,叱者,吸者,叫者,者,宎者,咬者,前者唱于而随者唱喁。

泠风则小和,飘风则大和,厉风济则众窍为虚。

而独不见之调调,之刀刀乎?”子游曰:“地籁则众窍是已,人籁则比竹是已,敢问天籁。

”子綦曰:“夫吹万不同,而使其自己也,咸其自取,怒者其谁邪?”《齐物论》是解庄的钥匙《庄子》又称《南华真经》,在道教的地位非常崇高,仅次于《道德经》,而且有很多东西,比如道教里的丹法,特别是内丹心性之学,就是由《庄子》引申而来。

如果没有《庄子》这本书,很多丹经连入门处都找不到。

另外,《庄子》这本书对以后禅师们的诸多作略、机用,都有非常重要的影响。

这一点过去限于门户之见,说的人很少。

所以,《庄子》这本书我们要好好琢磨才行,如果只看它的文字、翻译和注释,根本入不了局。

《庄子》三十三篇分内篇、外篇和杂篇。

当然内篇是核心,但外篇和杂篇也不能小看,里面的东西同样非常老到。

内七篇也好,外篇和杂篇也好,必须认识到《齐物论》是整个三十三篇中的核心,是解庄的钥匙!在中国所有的古典文献之中,最难读的有《尚书》和《易经》,那些真的是令人搞不懂!但诸子中真正难读的,则要属庄子的《齐物论》了。

从先秦直至隋唐佛教兴盛之前,思想最深最高,论理最严密,对人心、自然观察最细密的,也就是这一篇《齐物论》,给人们提出问题最多、最深的,还是《齐物论》。

《逍遥游》是谈境界的,谈道人的那种自在自由的境界。

但怎样才能达到这个境界呢?它里面没有多说。

教案

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。

《老子·五十八章》原创不容易,【关注】店铺,不迷路!

【素材积累】

阿达尔切夫说过:“生活如同一根燃烧的火柴,当你四处巡视以确定自己的位置时,它已经燃完了。

”有选择就会有错误,有错误就会有遗恨,但即使第一步错了,只要及时地发并纠正,未必步步都错下去。

峰回路转,柳暗花明,路断尘埃的时候,自己给自己一双翅膀;厄运突降的时候,自己给自己一个微笑;雨雪连绵的时候,自己给自己一份责任和梦想。

天下路都是相连的,沿着心中的路坚定地走下去,同样能抵达你想要去的地方。

《庄子内篇逍遥游第一》北冥①有鱼,其名为鲲②。

鲲之大,不知其几千里也。

化而为鸟,其名为鹏③。

鹏之背,不知其几千里也。

怒而飞④,其翼若垂天之云⑤。

是鸟也⑥,海运⑦则将徙于南冥⑧。

南冥者,天池也⑨。

①北冥(míng):北海,古人意识中北方最大的海。

冥亦作“溟”,浩瀚无边,为极海之地。

晋陆云《登台赋》:“北溟浩以扬波兮,青林焕其兴蔚”。

②鲲(kūn):《尔雅·释鱼》:“鲲,鱼子。

”晋郭璞《注》:“凡鱼之子名鲲。

”此处解为大鱼。

③鹏:传说中最大的一种鸟,由鲲变化而成。

《说文》:“鹏,神鸟也。

”杜甫《赠肖二十》诗:“鹏图仍矫翼,熊轼且移轮”。

④怒:奋力的样子。

⑤垂:垂挂。

又通“陲”,解为边界,边陲。

⑥是:代词,此,这。

《诗·小雅·宾之初筵》:“是谓伐德。

”《孟子·告子下》:“天将降大任于是人也,必先苦其心志。

”两者之中的“是”亦作此讲。

⑦海运:海动风起。

林希逸曰:“海运者,海动也……海动必有大风,其水涌沸,自海底而起,声闻数里。

”晋郭璞《江赋》:“极泓量而海运,状滔天以淼茫。

”⑧南冥:亦作“南溟”,南方的大海。

唐杜甫《宿白沙驿》诗:“随波无限月,的的近南溟。

”康有为《住香港半月日本总理大臣招游》诗:“独运南溟指白日,黿鼉【1】吹浪渡沧洲。

”注【1】:黿鼉(yuán tuó):即猪婆龙(扬子鳄)。

徐珂《清稗类钞·动物·鼍》:“鼉,与鱷鱼为近属,俗称鼉龙,又曰猪婆龙。

长二丈餘,四足,背尾鳞甲,俱似鱷鱼,惟后足仅具半蹼。

生於江湖,我国之特产也。

”《国语·晋语九》:“鼋鼉鱼鳖,莫不能化。

”宋王安石《金山寺》诗:“扣栏出鼋鼉,幽姿可时睹。

”⑨天池:大海。

成玄英《疏》:“大海洪川原夫造化,非人所作,故曰天池也。

”南朝王韶之《殿前登歌》:“沔彼流水,朝宗天池。

”唐韩愈《应科目时与人书》:“天池之滨,大江之濆,曰有怪物焉。

《庄子》内篇卷1逍遥游诗解2小大之辩至人无己神人无功圣人无名题文诗:汤之问棘:穷发之北,有冥海者,天池有鱼,广数千里,未知其修,其名曰鲲.有鸟也焉,其名为鹏,背若太山,翼若垂云;能抟扶摇,羊角而上,九万里也,绝穿云气,背负青天,然后图南,适南冥也.斥鴳笑曰:彼且奚适?我腾跃而,上也不过,数仞而下,翱翔蓬蒿,之间此亦,飞之至也.彼且奚适?此小大辩.智效一官,行比一乡,德合一君,徵一国者,自视若此.而宋荣子,犹然笑之.举世誉之,而不加劝,举世非之,而不加沮,定内外分,辩荣辱境,如斯已矣.彼其于世,未数数然.虽然如是,犹有未树.夫列子也,御风而行,泠然善也,旬有五日,而后返彼,于致福者,未数数然.虽免乎行,犹有所待.若夫能乘,天地之正,御六气变,游无穷者,恶乎待哉?故此而曰:至人无己,神人无功,圣人无名.真情所至,神清气正,非名非利,向死而生.【原文】2汤之问棘也是已(40):“穷发之北有冥海者(41),天池也。

有鱼焉,其广数千里,未有知其修者(42),其名曰鲲。

有鸟焉,其名为鹏,背若太山(43),翼若垂天之云;抟扶摇、羊角而上者九万里(44),绝云气(45),负青天,然后图南,且适南冥也。

斥鴳笑之曰(46):'彼且奚适也?我腾跃而上,不过数仞而下(47),翱翔蓬蒿之间,此亦飞之至也(48)。

而彼且奚适也?’”此小大之辩也(49)。

故夫知效一官(50)、行比一乡(51)、德合一君、而徵一国者(52),其自视也亦若此矣。

而宋荣子犹然笑之(53)。

且举世而誉之而不加劝(54),举世而非之而不加沮(55),定乎内外之分(56),辩乎荣辱之境(57),斯已矣。

彼其于世,未数数然也(58)。

虽然,犹有未树也。

夫列子御风而行(59),泠然善也(60),旬有五日而后反(61)。

彼于致福者(62),未数数然也。

此虽免乎行,犹有所待者也(63)。

若夫乘天地之正(64),而御六气之辩(65),以游无穷者,彼且恶乎待哉(66)?故曰:至人无己(67),神人无功(68),圣人无名(69)。

26 “道”及其特性1)无形无声,窈冥昏默夫道,有情有信,无为无形,可传(心传)而不可受(口述),可得(心得)而不可见,自本自根。

未有天地,自古以固存。

神鬼神帝,生天生地。

在太极之先而不为高,在六极之下而不为深,先天地生而不为久,长于上古而不为老。

(《大宗师》)作为宇宙本原的“恒”、“道”是安然自足、泰然自若、完善美满、冥然自合的,道家文献一再强调这一点。

如《庄子·大宗师》:“夫道,有情有信,无为无形;可传而不可受,可得而不可见;自本自根,未有天地,自古以固存;神鬼神帝,生天生地;在太极之上而不为高,在六极之下而不为深,先天地生而不为久,长于上古而不为老。

”《27 至道之精,窈窈冥冥;至道之极,昏昏默默。

无视无听,抱神以静,形将自正。

……我为汝遂于大明之上矣,至彼至阳之原也,为汝入于窈冥之门矣,至彼至阴之原也。

……(《在宥》)2 2)万物的本源、本根夫昭昭生于冥冥,有伦生于无形,精神生于道,形本生于精(精气),而万物以形相生。

故九窍者胎生。

八窍者卵生。

其来无迹,其往无崖,无门无房,四达之皇皇也。

……天不得不高,地不得不广,日月不得不行,万物不得不昌,此其道与!……渊渊乎其若海,巍巍乎其终则复始也。

运量万物而不匮,则君子之道,彼其外与!万物皆往资焉而不匮。

此其道与!(《知北游》)原文)“夫昭昭生于冥冥(8),有伦生于无形(9),精神生于道,形本生于精(10),而万物以形相生,故九窍者胎生(11),八窍者卵生(12)。

其来无迹,其往无崖,无门无房(13),四达之皇皇也(14)。

邀于此者(15),四肢强(16)。

思虑恂达(17),耳目聪明(18),其用心不劳,其应物无方。

天不得不高(19),地不得不广,日月不得不行,万物不得不昌,此其道与!“且夫博之不必知(20),辩之不必慧,圣人以断之矣。

若夫益之而不加益(21),损之而不加损者,圣人之所保也。

渊渊乎其若海(22),魏魏乎其终则复始也(23),运量万物而不匮(24)。

则君子之道,彼其外与!万物皆往资焉而不匮(25),此其道与!【译文】“明亮的东西产生于昏暗,具有形体的东西产生于无形,精神产生于道,形质产生于精微之气。

万物全都凭借形体而诞生,所以,具有九个孔窍的动物是胎生的,具有八个孔窍的动物是卵生的。

它的来临没有踪迹,它的离去没有边界,不知从哪儿进出、在哪儿停留,通向广阔无垠的四面八方。

遵循这种情况的人,四肢强健,思虑通达,耳目灵敏,运用心思不会劳顿,顺应外物不拘定规。

天不从它那儿获得什么便不会高远,地不从那儿获得什么便不会广大,太阳和月亮不能从那儿获得什么便不会运行,万物不能从那儿获得什么便不会昌盛,这恐怕就是道啊!“再说博读经典的人不一定懂得真正的道理,善于辩论的人不一定就格外聪明,圣人因而断然割弃上述种种做法。

至于增多了却不像是更加增加,减少了却不像是有所减少,那便是圣人所要持守的东西。

深邃莫测呀它像大海一样,高大神奇呀它没有终结也没有开始,万物的运动全在它的范围之内,而且从不曾缺少什么。

那么,世俗君子所谈论的大道,恐怕都是些皮毛啊!万物全都从它那里获取生命的资助,而且从不匮乏,这恐怕就是道啊!天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。

……物已死生方圆,莫知其根也,扁然(翩然)而万物自古以固存。

六合为巨,未离其内;秋毫为小,待之成体;天下莫不沉浮,终身不故(固定不变);阴阳四时运行,各得其序;昏然若亡而存;油然不形而神;万物畜而不知,此之谓本根,可以观于天矣!(《知北游》)有始也者,有未始有始也者,有未始夫未始有始也者。

有有也者,有无也者,有未始有无也者,有未始夫未始有无也者。

俄而有无矣,而未知有无之果孰有孰无也。

(《齐物论》)泰初有无,无有无名。

一(道之混一状态)之所起,有一而未形。

物得以生谓之德,未形者有分(分阴分阳),且然(犹且)无间(流行无间),谓之命。

留动(运动留滞)而生物,物成生理(生命条理),谓之形。

形体保神,各有仪则,谓之性。

性修反德,德至同于初,同乃虚,虚乃大,合喙(hui,嘴)鸣(混合无心之言)。

喙鸣合,与天地为合,其合昏昏,若愚若昏,是谓玄德,同乎大顺。

(《天地》)32 3)无所不在、无所不包东郭子问于庄子曰:“所谓道,恶乎在?”庄子曰:“无所不在。

”东郭子曰:“期而后可。

”庄子曰:“在蝼蚁。

”曰:“何其下邪?”曰:“在稊稗。

”曰:“何其愈下邪?”曰:“在瓦甓(pi)。

”曰:“何其愈甚邪?”曰:“在屎溺。

”东郭子不应。

庄子曰:“夫子之问也,固不及质。

正获(名”获“的市场监察官)之问于监市(屠夫)履狶(xi,猪,检查大猪肥瘦的办法)也,每下愈况(越往下踩越明白)。

汝唯莫必(只要不肯定固执),无乎逃物。

至道若是,大言亦然。

周、遍、咸三者,异名同实,其指一也。

道是普遍存在的,道的普遍性同时也就是道的统一性,因为普遍存在的也就是要共同依循的。

同时,道的普遍性又是抽象的道以“行不知所之,居不知所为,与物委蛇,而同其波”(15)的形式存在于事物的个性之中。

道在蝼蚁,在稊稗,在瓦甓,在屎尿,道不仅承认具体事物的存在,而且承认位置微贱的具体事物的存在。

合于个性,即合于天,即合于道。

道既无所不在,又复归于一。

普遍性和统一性是统一的,个性和道是统一的,物质存在的“有”与抽象概念的“无”也是统一的。

33 2、“道”及其特性∙4)自然无为∙夫虚静恬淡寂漠无为者,天地之平而道德之至,故帝王圣人休焉。

休则虚,虚则实,实则备(完备)矣。

虚则静,静则动,动则得矣。

静则无为,无为也,则任事者责矣。

无为则俞俞。

俞俞者,忧患不能处,年寿长矣。

(《天道》)∙吾师乎,吾师乎,齑(ji,调和)万物而不为义,泽及万世而不为仁,长于上古而不为老,覆载天地雕刻众形而不为巧,此所游已。

(《大宗师》)夫虚静恬淡寂漠无为者(12),天地之平而道德之至(13),故帝王圣人休焉。

休则虚,虚则实,实则伦矣(14)。

虚则静,静则动(15),动则得矣。

静则无为,无为也则任事者责矣(16)。

无为则俞俞(17),俞俞者忧患不能处,年寿长矣。

虚静、恬淡、寂寞、无为,是天地的基准,是道德修养的最高境界,所以古代帝王和圣明的人都停留在这一境界上。

停留在这一境界上便心境空明虚淡,空灵虚淡也就会显得充实,心境充实就能合于自然之理了。

心境虚空才会平静宁寂,平静宁寂才能自我运动,没有干扰地自我运动也就能够无不有所得。

虚静便能无为,无为使任事的人各尽其责。

无为也就从容自得,从容自得的人便不会身藏忧愁与祸患,年寿也就长久了。

“吾师乎!吾师乎!齑万物而不为义,泽及万世而不为仁,长于上古而不为老,覆载天地刻雕众形而不为巧。

此所游已。

”庄子以“道”为师,实以虚空记忆为师。

虚空记忆具有包容化孕一切、永恒平和的性质,而无任何世俗所执着的“义、仁、寿、巧”之类。

53 4、体“道”境界商太宰荡问仁于庄子。

庄子曰:“虎狼,仁也。

”曰:“何谓也?”庄子曰:“夫子相亲,何为不仁!”曰:“请问至仁。

”庄子曰:“至仁无亲。

”太宰曰:“荡闻之,无亲则不爱,不爱则不孝。

谓至仁不孝,可乎?”庄子曰:“不然,夫至仁尚矣,孝固不足以言之。

此(你之所言)非过孝之言也,不及孝之言也。

夫南行者至于郢,北面而不见冥山,是何也?则去之远也。

故曰:以敬孝易,以爱孝难;以爱孝易,以忘亲(使亲安适)难;忘亲易,使亲忘我(不牵挂我)难;使亲忘我易,兼忘天下难;兼忘天下易,使天下兼忘我难。

夫德遗尧、舜而不为也,利泽施于万世,天下莫知也,岂直太息而言仁孝乎哉!夫孝悌仁义,忠信贞廉,此皆自勉以役其德者也,不足多也。

故曰:至贵,国爵并(摈弃)焉;至富,国财并焉;至愿,名誉并焉。

是以道不渝(不变)。

”(《天运》)宋国的太宰荡向庄子请教仁爱的问题。

庄子说:“虎和狼也具有仁爱。

”太宰荡说:“这是说什么呢?”庄子说:“虎狼也能父子相互亲爱,为什么不能叫做仁呢?”太宰荡又问:“请教最高境界的仁。

”庄子说:“最高境界的仁就是没有亲。

”太宰荡说:“我听说,没有亲就不会有爱,没有爱就不会有孝,说最高境界的仁就是不孝,可以吗?” 庄子说:“不是这样。

最高境界的仁实在值得推崇,孝本来就不足以说明它。

这并不是要责备行孝的言论,而是不涉及行孝的言论。

向南方走的人到了楚国都诚郢,面朝北方也看不见冥山,这是为什么呢?距离冥山越发地远了。

所以说,用恭敬的态度来行孝容易,以爱的本心来行孝困难;用爱的本心来行孝容易,用虚静淡泊的态度对待双亲困难;虚静淡泊地对待双亲容易,使双亲也能虚静淡泊地对待自己困难;使双亲虚静淡泊地对待自己容易,能一并虚静淡泊地对待天下人困难;一并虚静淡泊地对待天下之人容易,使天下之人能一并忘却自我困难。

盛德遗忘了尧舜因而尧舜方才能任物自得,利益和恩泽施给万世,天下人却没有谁知道,难道偏偏需要深深慨叹而大谈仁孝吗!孝、悌、仁、义、忠、信、贞、廉,这些都是用来劝勉自身而拘执真性的,不值得推崇。

所以说,最为珍贵的,一国的爵位都可以随同忘却自我而弃除;最为富有的,一国的资财都可以随同知足的心态而弃置,最大的心愿,名声和荣誉都可以随同通适本性而泯灭。

所以,大道是永恒不变的。

”。