l-雨水管渠设计流量计算公式

- 格式:ppt

- 大小:447.50 KB

- 文档页数:7

雨水流量公式详解(含计算过程及结果)雨水流量是研究城市排水系统设计和防洪工程中的重要参数。

目前常用的雨水流量计算方法是基于雨水流量公式进行。

本文将详细介绍雨水流量公式的计算过程与结果。

一、理论背景雨水流量公式是通过对降雨特点的分析,以及流域面积、地形、土壤类型等因素的考虑,推导出的一种计算雨水流量的方法。

雨水流量公式的应用可以帮助工程师有效地评估和设计城市排水系统,确保其具有良好的抗洪能力和排水效果。

二、常见的雨水流量公式1. 曼宁公式曼宁公式是计算河流或渠道中雨水流量的一种经验公式,常用于城市排水系统的设计与规划。

该公式的基本形式为:Q = C × A × R^2/3 ×S^1/2,其中Q代表雨水流量,C为曼宁系数,A为截面面积,R为湿周(即水流与湿周长的比值),S为水流的比降。

2. 多项式公式多项式公式是通过对实测雨水流量数据进行分析和拟合得到的一种较为精确的计算方法。

多项式公式的形式为:Q = a × A^b × C^c × R^d × S^e,其中a、b、c、d、e是经验系数,A、C、R、S分别为截面面积、湿周、湿周与截面面积的比值、水流的比降。

3. 水动力学模型水动力学模型是基于流体动力学原理建立的一种计算雨水流量的方法。

通过对流速、水位、涌浪等水力要素的观测,运用数值解法求解流体动力学方程,得到雨水流量的准确计算结果。

三、计算过程以曼宁公式为例,现将具体的计算过程进行说明。

步骤一:确定曼宁系数根据河流或渠道的特征,选择合适的曼宁系数。

曼宁系数的选择需考虑流域的地貌、土壤类型、河床或渠道的形状等因素。

步骤二:测量截面面积和湿周在河流或渠道选取一截面进行测量,测量得到截面的面积A和湿周R。

步骤三:查阅水流比降表根据所在地区的地形特征,查询水流比降表,得到水流的比降S。

步骤四:代入公式进行计算将步骤一至步骤三所得数据代入曼宁公式,即可计算出雨水流量Q 的数值。

雨水管道排量计算公式在城市建设中,雨水排放是一个重要的问题。

为了有效地排放雨水,我们需要计算雨水管道的排量。

通过计算排量,我们可以合理地设计管道,确保雨水能够顺利地排放,避免水患等问题的发生。

在本文中,我们将介绍雨水管道排量的计算公式,并探讨一些相关的问题。

首先,我们需要了解雨水管道的基本参数。

雨水管道的排量计算公式如下:Q = A × V。

其中,Q表示排水量,单位为m³/s;A表示管道的横截面积,单位为m²;V 表示雨水的流速,单位为m/s。

在实际应用中,我们需要根据具体情况来确定雨水管道的横截面积和雨水的流速。

下面我们将分别介绍这两个参数的计算方法。

首先是管道的横截面积A的计算。

管道的横截面积可以通过以下公式来计算:A = π× r²。

其中,r表示管道的半径,π表示圆周率,取3.14。

在实际应用中,我们需要测量管道的直径,然后通过以下公式来计算半径:r = d / 2。

其中,d表示管道的直径。

接下来是雨水的流速V的计算。

雨水的流速可以通过以下公式来计算:V = Q / A。

其中,Q表示排水量,A表示管道的横截面积。

在实际应用中,我们需要根据雨水的实际情况来确定排水量和管道的横截面积,然后通过以上公式来计算雨水的流速。

通过以上计算,我们可以得到雨水管道的排量。

在实际应用中,我们还需要考虑一些其他因素,比如雨水的流量、管道的材质和坡度等。

这些因素都会影响排水量的计算,因此在实际应用中需要综合考虑这些因素。

总之,雨水管道排量的计算公式为Q = A × V,通过计算排量,我们可以合理地设计管道,确保雨水能够顺利地排放。

在实际应用中,我们需要根据具体情况来确定管道的横截面积和雨水的流速,然后通过以上公式来计算排量。

同时,我们还需要考虑一些其他因素,比如雨水的流量、管道的材质和坡度等。

通过合理地计算排量,我们可以有效地解决城市雨水排放的问题,确保城市的正常运行。

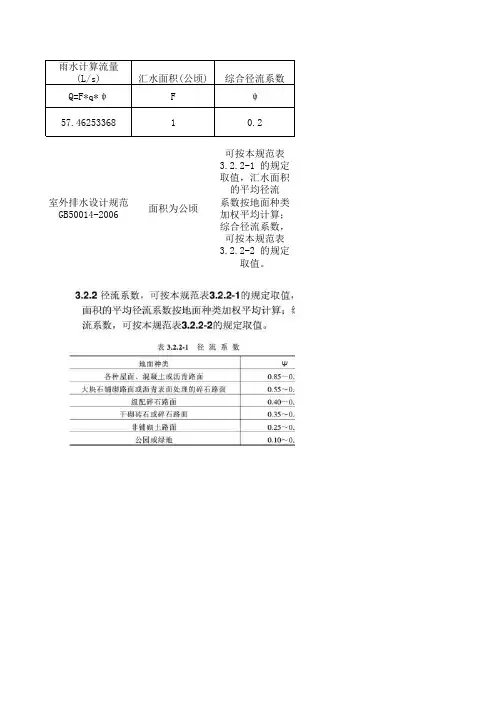

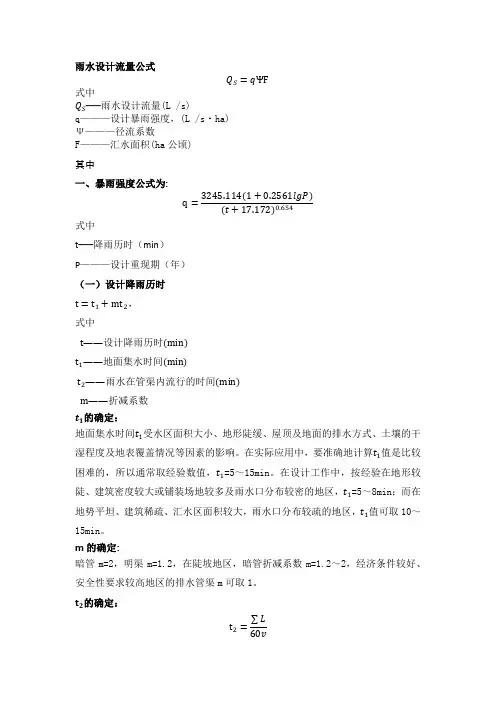

雨水设计流量公式Q S=qΨF 式中Q S———雨水设计流量(L /s)q———设计暴雨强度,(L /s・ha) Ψ———径流系数F———汇水面积(ha公顷)其中一、暴雨强度公式为:q=3245.114(1+0.2561lgP) (t+17.172)0.654式中t———降雨历时(min)P———设计重现期(年)(一)设计降雨历时t=t1+mt2,式中t——设计降雨历时(min)t1——地面集水时间(min)t2——雨水在管渠内流行的时间(min)m——折减系数t1的确定:地面集水时间t1受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。

在实际应用中,要准确地计算t1值是比较困难的,所以通常取经验数值,t1=5~15min。

在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,t1=5~8min;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,t1值可取10~15min。

m的确定:暗管m=2,明渠m=1.2,在陡坡地区,暗管折减系数m=1.2~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。

t2的确定:t2=∑L 60v式中t2——雨水在管渠内流行时间(min)L——各管段的长度(m)v——各管段满流时的水流强度(m/s)v的确定:v=1n∙R23∙I12式中v——流速(m/s)R——水力半径(m) I——水利坡度n——粗糙系数R确定:R=A XA——输水断面的过流面积(m2)X——接触的输水管道边长(即湿周)(m)n的确定:(二)设计重现期(P)P的确定:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第3.2.4 条原规定:雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。

同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。

重现期一般采用0.5~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。

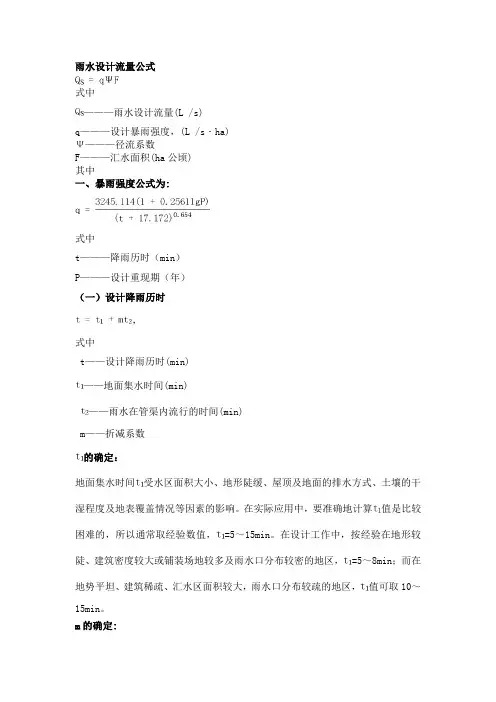

雨水设计流量公式式中———雨水设计流量(L /s)q———设计暴雨强度,(L /s・ha)Ψ———径流系数F———汇水面积(ha公顷)其中一、暴雨强度公式为:式中t———降雨历时(min)P———设计重现期(年)(一)设计降雨历时,式中t——设计降雨历时(min)——地面集水时间(min)——雨水在管渠内流行的时间(min)m——折减系数的确定:地面集水时间受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。

在实际应用中,要准确地计算值是比较困难的,所以通常取经验数值,=5~15min。

在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,=5~8min;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,值可取10~15min。

m的确定:暗管m=2,明渠m=,在陡坡地区,暗管折减系数m=~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。

的确定:式中——雨水在管渠内流行时间(min)L——各管段的长度(m)v——各管段满流时的水流强度(m/s)v的确定:式中v——流速(m/s)R——水力半径(m)I——水利坡度n——粗糙系数R确定:A——输水断面的过流面积(X——接触的输水管道边长(即湿周)(m)n的确定:(二)设计重现期(P)P的确定:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第条原规定:雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。

同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。

重现期一般采用~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。

特别重要地区和次要地区可酌情增减。

二、汇水系数的确定(Ψ)汇水面积通常是由各种性质的地面覆盖组成的,随着它们占有的面积比例变化,Ψ的值也各异。

因此整个汇水面积的径流系数应采用平均径流系数;也可采用区域的综合径流系数,一般市区的综合径流系数Ψ=郊区的综合径流系数Ψ=。

雨水流量公式详解(含计算过程及结果)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1雨水设计流量公式式中———雨水设计流量(L /s)q———设计暴雨强度,(L /sha)Ψ———径流系数F———汇水面积(ha公顷)其中一、暴雨强度公式为:式中t———降雨历时(min)P———设计重现期(年)(一)设计降雨历时,式中t——设计降雨历时(min)——地面集水时间(min)——雨水在管渠内流行的时间(min)m——折减系数的确定:地面集水时间受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。

在实际应用中,要准确地计算值是比较困难的,所以通常取经验数值,=5~15min。

在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,=5~8min;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,值可取10~15min。

m的确定:暗管m=2,明渠m=,在陡坡地区,暗管折减系数m=~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。

的确定:式中——雨水在管渠内流行时间(min)L——各管段的长度(m)v——各管段满流时的水流强度(m/s)v的确定:式中v——流速(m/s)R——水力半径(m)I——水利坡度n——粗糙系数R确定:A——输水断面的过流面积(X——接触的输水管道边长(即湿周)(m)n的确定:(二)设计重现期(P)P的确定:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第条原规定:雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。

同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。

重现期一般采用~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。

特别重要地区和次要地区可酌情增减。

二、汇水系数的确定(Ψ)汇水面积通常是由各种性质的地面覆盖组成的,随着它们占有的面积比例变化,Ψ的值也各异。