临床检验技士-微生物检验 讲义 04

- 格式:doc

- 大小:161.00 KB

- 文档页数:2

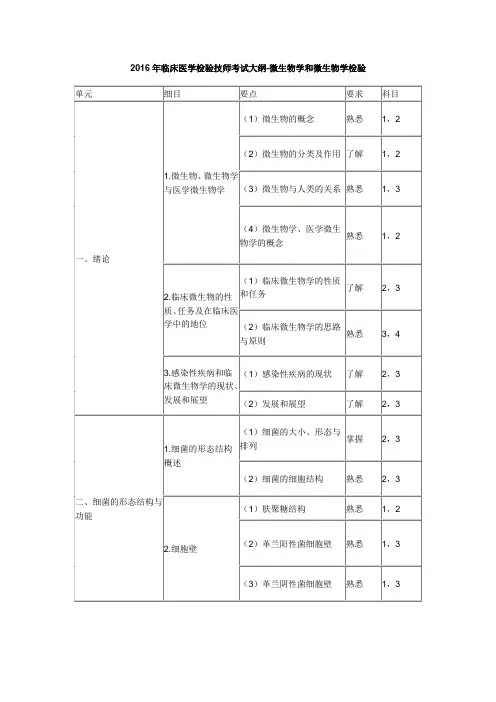

第一章绪论本科目考试复习特点需要理解的原理少,死记硬背的内容多各论繁多,容易混淆某些相关联章节可一起复习图形记忆、关联记忆、标题记忆……1.微生物、微生物学与医学微生物学(1)微生物的概念(2)微生物的分类及作用(3)微生物与人类的关系(4)微生物学、医学微生物学的概念2.临床微生物学的性质和任务(1)临床微生物学的性质和任务(2)临床微生物检验的思路与原则3.感染性疾病和临床微生物学的现状、发展和展望(1)感染性疾病的现状(2)发展和展望微生物的概念自然界的一大群形体微小、结构简单、肉眼不能直接看到,须借助光学/电子显微镜放大数百至数万倍才能看到的微小生物。

特点:①个体小;②结构简;③种类多;④分布广;⑤繁殖快;⑥变异快。

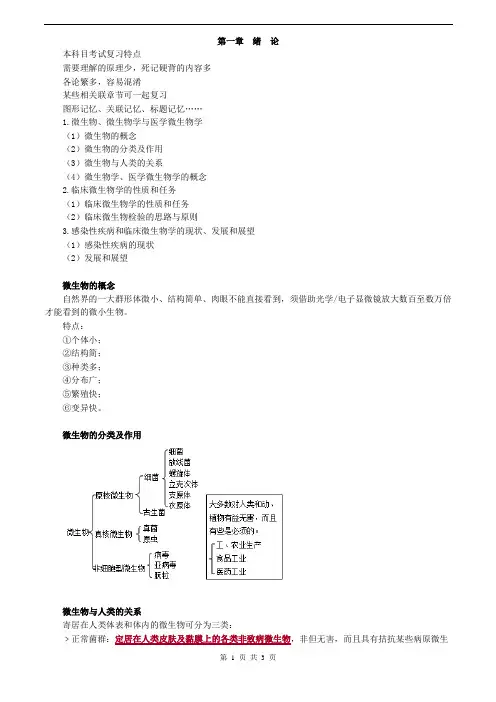

微生物的分类及作用微生物与人类的关系寄居在人类体表和体内的微生物可分为三类:﹥正常菌群:定居在人类皮肤及黏膜上的各类非致病微生物,非但无害,而且具有拮抗某些病原微生物和提供某些营养物的作用。

﹥条件致病性微生物:由于机体抵抗力下降,微生物寄居部位改变或寄居微生物丛(菌群)平衡失调,此时正常菌群可致病。

如表皮葡萄球菌、白假丝酵母菌。

﹥病原微生物:可引起人类和动、植物致病的微生物。

如霍乱弧菌,HIV等。

微生物学、医学微生物学的概念﹥微生物学:研究微生物的类型、分布、形态结构、生命活动及其规律,以及与人类、动植物等相互关系。

﹥医学微生物学:主要研究与医学有关的病原微生物的生物学特性、致病性、免疫性,以及特异性诊断和防治措施的学科,以控制和消灭感染性疾病和与之有关的其他疾病,保障和提高人类健康水平。

临床微生物的性质和任务(1)研究感染性疾病的病原体特征(2)提供快速、准确的病原学诊断(3)指导临床合理使用抗生素(4)对医院感染进行监控临床微生物检验的思路与原则感染性疾病的现状、发展和展望现状:(1)易感人群不断增加(2)新病原体不断出现、已控制的病原体死灰复燃(3)感染因子在非感染性疾病中的作用越来越明显(4)细菌耐药和医院感染的问题日趋严重发展:(1)快速诊断方法的发展(2)非培养快速鉴定(3)分子生物学飞速发展(4)计算机技术的发展有关临床微生物检验的目的,错误的是A.为临床诊断提供病原学依据B.为临床治疗提供参考用药信息C.为医院提供耐药动态信息D.改进或更新微生物检验方法E.监测寄生虫感染『正确答案』E『答案解析』临床微生物检验的目的不包括对寄生虫感染的监测。

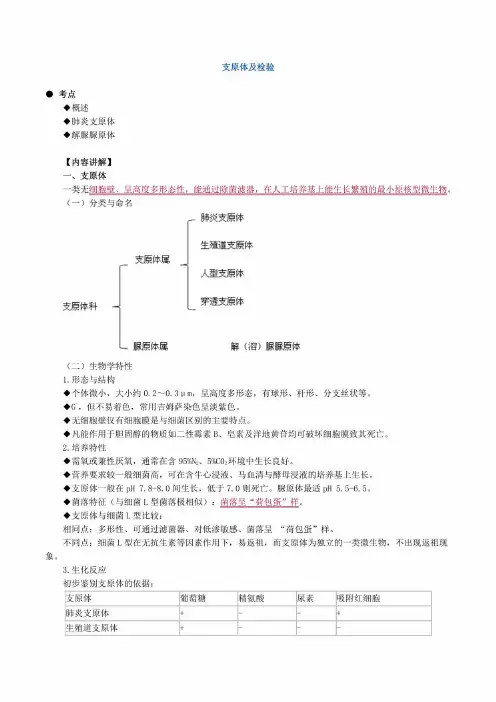

研究认为穿通支原体、发酵支原体、梨支原体三种新支原体是加速AIDS进程的一个协同因子。

2000年国内学者从AIDS患者尿中分离到1株穿通支原体,从病原学上证实我国AIDS和HIV患者中存在感染。

(三)微生物学检验

标本:咽分泌物、血清、尿液等

l.分离培养

选SP-4培养基

若由红变黄透明无沉淀,视“培养可疑阳性”,再用滤膜过滤。

滤液转种传代,当培养基颜色再度由红变黄则认为“初代培养阳性”

2.鉴定

1)生化反应:葡萄糖发酵试验、水解精氨酸试验及尿素分解试验阳性。

2)代谢抑制试验。

3) P CR: 扩增特异性DNA。

4)抗体检测:HIV感染者中用ELISA法检刺出大址本菌抗体,其中无症状者的阳性率为20%,艾滋病患者为40%。

【例题】支原体进行分离培养时,应采取

A.需氧培养

B.厌氧培养

C.兼性厌氧培养

D.微衙氧培养

E.兼性厌氧或专性厌氧培养

【正确答案】E

本章小结:

一、概述

二、肺炎支原体

三、解脉脉原体。

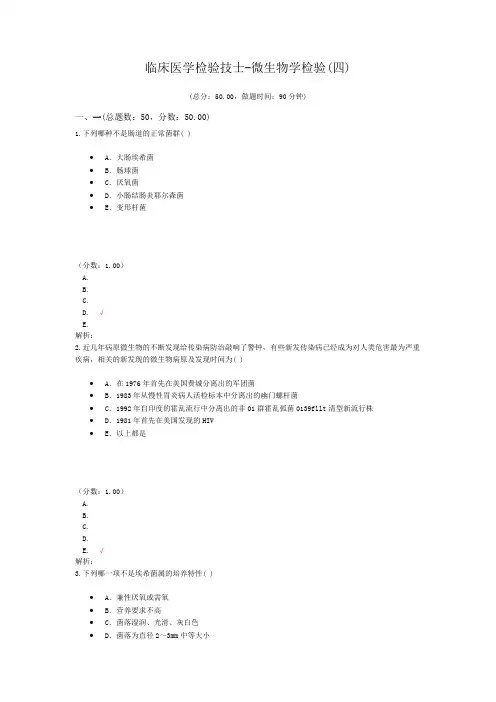

临床医学检验技士-微生物学检验(四)(总分:50.00,做题时间:90分钟)一、一(总题数:50,分数:50.00)1.下列哪种不是肠道的正常菌群( )∙A.大肠埃希菌∙B.肠球菌∙C.厌氧菌∙D.小肠结肠炎耶尔森菌∙E.变形杆菌(分数:1.00)A.B.C.D. √E.解析:2.近几年病原微生物的不断发现给传染病防治敲响了警钟,有些新发传染病已经成为对人类危害最为严重疾病,相关的新发现的微生物病原及发现时间为( )∙A.在1976年首先在美国费城分离出的军团菌∙B.1983年从慢性胃炎病人活检标本中分离出的幽门螺杆菌∙C.1992年自印度的霍乱流行中分离出的非01群霍乱弧菌0139fllt清型新流行株∙D.1981年首先在美国发现的HIV∙E.以上都是(分数:1.00)A.B.C.D.E. √解析:3.下列哪一项不是埃希菌属的培养特性( )∙A.兼性厌氧或需氧∙B.营养要求不高∙C.菌落湿润、光滑、灰白色∙D.菌落为直径2~3mm中等大小∙E.在液体培养基中呈现沉淀生长(分数:1.00)A.B.C.D.E. √解析:4.肠杆菌科的细菌血清学分群和分型的依据是( )∙A.O抗原和H抗原∙B.K抗原和Vi抗原∙C.O抗原和Vi抗原∙D.K抗原和H抗原∙E.Vi抗原和H抗原(分数:1.00)A. √B.C.D.E.解析:[解析] 肠杆菌科的细菌抗原构造复杂,包括菌体(O)抗原、鞭毛(H)抗原、表面抗原(Vi抗原和K抗原)。

O抗原和H抗原是肠杆菌科的细菌血清学分群和分型的依据。

表面抗原为包绕在O抗原外的不耐热的多糖抗原,可阻断O抗原与相应的抗体之间的反应,加热处理能破坏其阻断作用。

5.伤寒沙门菌引起伤寒症状,除伤寒沙门菌外的其他致菌性沙门菌能够引起食物中毒。

沙门菌属中引起食物中毒最常见的菌种为( )∙A.鼠伤寒沙门菌∙B.肠炎沙门菌∙C.鸭沙门菌∙D.猪沙门菌∙E.伤寒沙门菌(分数:1.00)A. √B.C.D.E.解析:6.下列肠道致病菌在DNA水平与鼠疫耶尔森菌具有高度同源性的是( )∙A.痢疾志贺菌∙B.小肠结肠炎耶尔森菌∙C.假结核耶尔森菌∙D.鼠伤寒沙门菌∙E.霍乱弧菌(分数:1.00)A.B.C. √D.E.解析:7.流行性出血热主要引起下列哪个脏器的损害( )∙A.肝脏∙B.肾脏∙C.脾脏∙D.肺脏∙E.心脏(分数:1.00)A.B. √C.D.E.解析:8.下列哪一项不是小肠结肠炎耶尔森菌的特征( )∙A.25℃培养时动力阳性∙B.37~C培养时动力阴性∙C.具有嗜冷性∙D.脲酶阳性、H2S阴性∙E.小肠结肠炎耶尔森菌仅对人致病(分数:1.00)A.B.C.D.E. √解析:[解析] 小肠结肠炎耶尔森茵对人和动物都有感染性,属人畜共患病原菌之一。

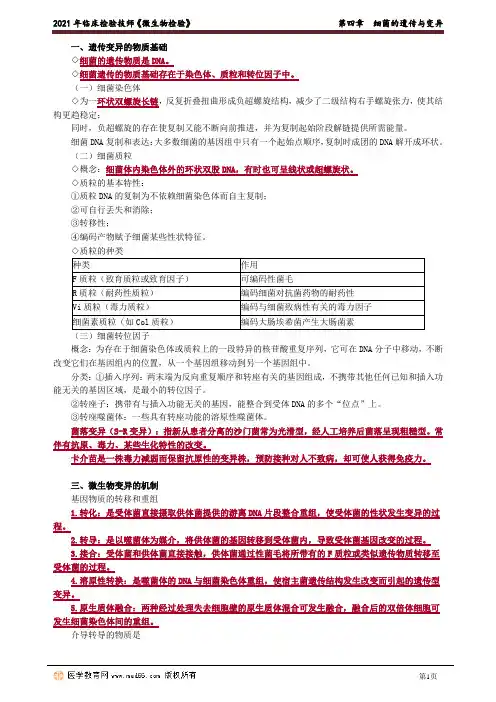

一、遗传变异的物质基础◇细菌的遗传物质是DNA。

◇细菌遗传的物质基础存在于染色体、质粒和转位因子中。

(一)细菌染色体◇为一环状双螺旋长链,反复折叠扭曲形成负超螺旋结构,减少了二级结构右手螺旋张力,使其结构更趋稳定;同时,负超螺旋的存在使复制又能不断向前推进,并为复制起始阶段解链提供所需能量。

细菌DNA复制和表达:大多数细菌的基因组中只有一个起始点顺序,复制时成团的DNA解开成环状。

(二)细菌质粒◇概念:细菌体内染色体外的环状双股DNA,有时也可呈线状或超螺旋状。

◇质粒的基本特性:①质粒DNA的复制为不依赖细菌染色体而自主复制;②可自行丢失和消除;③转移性;④编码产物赋予细菌某些性状特征。

◇质粒的种类种类作用F质粒(致育质粒或致育因子)可编码性菌毛R质粒(耐药性质粒)编码细菌对抗菌药物的耐药性Vi质粒(毒力质粒)编码与细菌致病性有关的毒力因子细菌素质粒(如Col质粒)编码大肠埃希菌产生大肠菌素(三)细菌转位因子概念:为存在于细菌染色体或质粒上的一段特异的核苷酸重复序列,它可在DNA分子中移动,不断改变它们在基因组内的位置,从一个基因组移动到另一个基因组中。

分类:①插入序列:两末端为反向重复顺序和转座有关的基因组成,不携带其他任何已知和插入功能无关的基因区域,是最小的转位因子。

②转座子:携带有与插入功能无关的基因,能整合到受体DNA的多个“位点”上。

③转座噬菌体:一些具有转座功能的溶原性噬菌体。

菌落变异(S-R变异):指新从患者分离的沙门菌常为光滑型,经人工培养后菌落呈现粗糙型。

常伴有抗原、毒力、某些生化特性的改变。

卡介苗是一株毒力减弱而保留抗原性的变异株,预防接种对人不致病,却可使人获得免疫力。

三、微生物变异的机制基因物质的转移和重组1.转化:是受体菌直接摄取供体菌提供的游离DNA片段整合重组,使受体菌的性状发生变异的过程。

2.转导:是以噬菌体为媒介,将供体菌的基因转移到受体菌内,导致受体菌基因改变的过程。

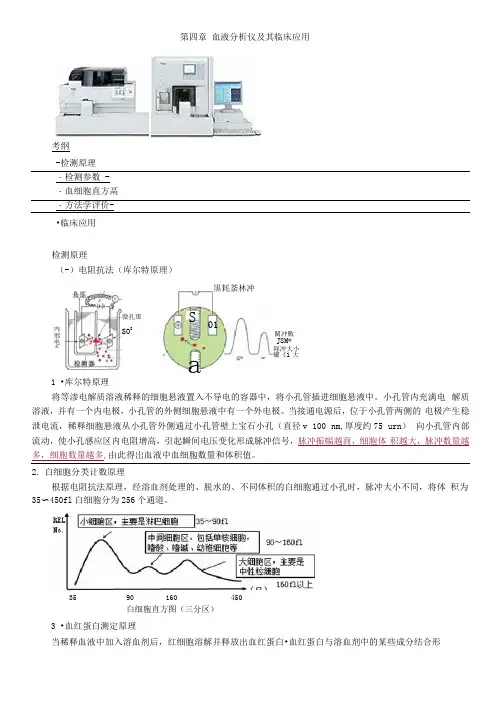

第四章血液分析仪及其临床应用考纲-检测原理・检测参数 -・血细胞直方鬲・方法学评价-•临床应用检测原理(-)电阻抗法(库尔特原理)1 •库尔特原理将等渗电解质溶液稀释的细胞悬液置入不导电的容器中,将小孔管插进细胞悬液中。

小孔管内充满电解质溶液,并有一个内电极,小孔管的外侧细胞悬液中有一个外电极。

当接通电源后,位于小孔管两侧的电极产生稳泄电流,稀释细胞悬液从小孔管外侧通过小孔管壁上宝石小孔(直径v 100 nm,厚度约75 urn)向小孔管内部流动,使小孔感应区内电阻增高,引起瞬间电压变化形成脉冲信号,脉冲振幅越商,细胞体积越大,脉冲数量越多,细胞数量越多,由此得岀血液中血细胞数量和体积值。

2.白细胞分类计数原理根据电阻抗法原理,经溶血剂处理的、脱水的、不同体积的白细胞通过小孔时,脉冲大小不同,将体积为35〜450fl白细胞分为256个通道。

3 •血红蛋白测定原理当稀释血液中加入溶血剂后,红细胞溶解并释放出血红蛋白•血红蛋白与溶血剂中的某些成分结合形01微孔那SO8内邯电«S黒耗荼林冲a 隊冲大小耀《1大小關冲數J8M*35 90 160 450白细胞直方图(三分区)成一种血红蛋白衍生物,在特左波长(530〜550nm)下比色,吸光度变化与稀释液中Hb含疑成正比,最终显示Hb浓度。

如含鼠化钾的溶血剂,与血红蛋白作用后形成包化血红蛋白,英最大吸收峰接近540nm。

(二)光散射法血液分析仪检测原理1.白细胞计数和分类计数原理(1)激光与细胞化学法(2)容量、电导、光散射法(3)电阻抗与射频法(4)多角度偏振光散射(MAPSS)法2.红细胞检测原理3.血小板检测原理4.网织红细胞计数原理(1)激光与细胞化学法1)过氧化物酶检测通道:白细胞过氧化物酶染色嗜啟,中L,单核白细胞总数和分类陽,白细胞散点图吸光奉(酶良应强度)为X轴,光散射(细胞犬小》为丫轴。

2)嗜碱性粒细胞/分叶核检测通道血液与酸性表而活性剂反应,不仅红细胞溶解,而且除嗜碱性粒细胞外,英他所有白细胞膜均被破坏, 胞质溢出,仅剩裸核。

第四章细菌的遗传与变异

细菌的遗传物质

细菌的遗传物质是DNA,存在于染色体、质粒和转位因子中。

细菌染色体:核质。

质粒:自主复制;不相容性;转移性;编码某些特殊功能蛋白质。

耐药性质粒(接合性耐药质粒R质粒)、Col质粒(肠毒素)、Vi质粒(致病性有关)。

转位因子:插入顺序、转座子、转座噬菌体。

细菌的变异

·形态与结构变异:细菌L型。

·培养特性变异

(1)S-R变异:菌落变异。

指新从患者分离的沙门菌常为光滑型,经人工培养后菌落呈现粗糙型。

常伴有抗原、毒力、某些生化特性的改变。

(2)病毒突变株

·毒力变异:卡介苗。

·耐药性变异

·热源性变异

·酶活性变异

(一)突变

细菌遗传物质结构发生突然而稳定的改变,可传于后代。

基因突变的规律:①自发突变和诱导;②随机突变和选择;③突变和回复突变。

突变的类型和机制:按DNA分子碱基对的变化可分为碱基的置换、碱基的插入和缺失,以及转位因子的插入。

(二)基因物质的转移和重组

1.转化:受体菌直接摄取供体菌提供的游离DNA片段整合重组。

2.转导:以噬菌体为媒介,将供体菌的基因转移到受体菌内。

3.接合:性菌毛将供体菌所带有的F质粒或类似遗传物质转移至受体菌的过程。

主要见于革兰阴性菌。

4.溶原性转换:噬菌体的DNA与细菌染色体重组。

5.原生质体融合:两种失去细胞壁的原生质体混和可发生融合。

细菌遗传的物质基础是

A.染色体、核糖体、质粒

B.染色体、质粒、转位因子

C.染色体、中介体、转位因子

D.染色体、核糖体、中介体

E.染色体、核糖体、转位因子

『正确答案』B

『答案解析』细菌遗传的物质基础有细菌染色体、细菌质粒和细菌转位因子。

细菌突变的发生是由于

A.基因重组

B.基因交换

C.质粒丢失

D.溶原性转换

E.核质基因发生突然而稳定的结构改变

『正确答案』E

『答案解析』突变是细菌遗传物质结构发生突然而稳定的改变,这种改变可传于后代。

S-R变异是指

A.形态变异

B.培养特性变异

C.耐药性变异

D.抗原性变异

E.毒力变异

『正确答案』B

『答案解析』S-R变异指新从患者分离的沙门菌常为光滑型,经人工培养后菌落呈现粗糙型。

属于培养特性变异。

噬菌体的DNA与细菌染色体重组,使宿主遗传结构发生改变而引起的遗传学变异称为

A.转化

B.转导

C.接合

D.原生质体融合

E.溶原性转换

『正确答案』E

『答案解析』溶原性转换是噬菌体的DNA与细菌染色体重组,使宿主菌遗传结构发生改变而引起的遗传型变异。